02 怎么设计调查问卷?

怎么设计调查问卷?

你好,我是邓一丁,欢迎回到《给公职人员的调查研究指南》。从这一讲开始,咱们来介绍调查研究中最常用到的四种方法,分别是:问卷法、座谈会、深度访谈和田野调查。

我首先得强调一下,要想做好调查研究,这四种方法你都得掌握。它们就好比工具箱里的锤子、钳子、扳手和改锥,缺了哪一样,活儿都干不成。当然,锤子不能拧螺丝,调查研究的方法也各有各的适用场景。

就拿咱们今天要讲的问卷法来说,这可能是调查研究中最常用的一种方法了。我记得上大学的时候,一看到有人挨着桌子发问卷,我就知道,又是社会系的同学在做作业了。问题是,什么样的场景都适合用问卷法吗?

问卷法的适用场景

在国外读书的时候,我有个同学跑到人家的疗养院里做了一场调查。她精心设计了一份问卷,想请疗养院里的老人来填一填。结果到了地方她才发现,那家疗养院里一共只住了十几个老人,最后给她填问卷的只有五个。那份问卷是想要弄清楚老人们的生活质量好不好。可是五位老人给出的答案五花八门,都没个重样儿的。有的老人说自己过得挺开心的,有的说自己很抑郁;有的老人身体健康,有的老人重病缠身;有的老人富有,也有的穷得叮当响。比来比去,好像他们唯一的共同特点就是老。我这位同学对着五份问卷琢磨了好几天,也没发现什么值得研究的现象,最后只好放弃了这个课题。

问题出在哪儿了呢?出在她一开始就不应该选择问卷调查的方法。这是因为,问卷调查适用的课题一般要满足三个条件,你记好了,分别是:大规模、定量、成分单一。

大规模,指的是你要调查的群体数量庞大,你的问卷只发给从中选出来的一部分人;如果你要调查的群体规模很小,就像我同学这种情况,只有十几个人,那发问卷就没有必要了,直接跟他们聊,效果会好得多。

接下来,问卷调查还有第二个适用条件,就是定量研究,也就是对事物的数量和数学关系的研究。问卷调查的结果可以告诉你,在某个群体里,符合某些条件的个体有多少个,占总数的百分之多少,你还可以进一步研究各个变量之间的关系。假如你感兴趣的不是这些客观的数据,而是调查对象的主观意见,那问卷调查就不如访谈来得方便直接。

最后,问卷调查适用的群体成分一般比较单一。这一点也好理解,一群人的社会背景比较接近,面对同一套问题,就会有比较多的共识,至少有共同语言。假如你拿同一份问卷去问小学生和大学生,这两类人的看法就很难有什么交集,你也就很难找出共性的规律了。在我同学的这个例子里,不是说疗养院里的老人不能研究,只是老人们的生活质量不只关乎年龄,还牵扯到很多其他的变量,因此哪怕要做问卷调查,也得对老人的社会背景做更进一步的细分。

大规模、定量、成分单一,假如你要做的调查研究符合这三个条件,那问卷法就很可能是一件有效的工具了。

为调查对象扫清障碍

好,我们假定,接下来,你要用问卷法来做调查了。你该怎么设计你的问卷呢?

注意,我这里用到了“设计”这个词。你肯定知道,一套合格的调查问卷是要经过严谨的设计的。但在实际工作中,还是有很多人只是把自己拍脑袋想出来的问题列在纸面上,就把问卷分发出去了。他们可能以为,问卷调查无非就是换了种方式问问题,我想问什么,直接写在纸上,问卷也就设计好了。

但是且慢,请你回想一下,你以前有没有过帮人填写调查问卷的经历?你当时的感受怎么样呢?

我一直觉得调查研究很有价值,也很乐意帮人填问卷。但在填的时候,我却经常忍不住地皱起眉头。有时候是因为问卷太长了,我填了半个小时才填完了一半,剩下一半就填得很没耐心。有时候,问卷上的问题太笼统,比如“你怎么评价你所在地区的经济发展状况?”经济发展这么复杂的事情,你让我怎么评价呢?还有的时候,问卷上的问题,语言组织得太复杂,我来回读了好几遍,才搞清楚它想问的是什么。每次遇到这些情况,我就总想着赶紧把问卷填完交上去。本来还有些话想说呢,填到最后也懒得写上去了。

好,现在我们把立场转回到研究者这一边。假如你收回的调查问卷越到后面填得越潦草,甚至还空着几道题就草草交了上来,你会信任这份问卷反映的情况吗?恐怕不会吧,这份问卷基本上是作废了。那我们再追问一句,出现这样的情况,究竟是谁的责任呢?

咱们国家有位著名的社会学家叫潘绥铭,他在《论方法》这本书里告诉我们,被调查者的一切不回答、错答和谎答,应该统统视为调查者问卷设计的失误。用通俗的话讲,“对牛弹琴”是弹琴者的错误,而不是牛的错误。

这话的意思,当然不是把调查对象当成了低人一等的“牛”。恰恰相反,潘老师是在提醒我们,一项调查研究的失败,绝对不能归咎于调查对象不理解,不配合。作为调查者,帮助调查对象扫清填写问卷的障碍,这是我们最基本的职责。这就要求我们在设计问卷的时候,随时随地地代入调查对象的视角,设想他们在填写问卷的过程中会遇到哪些障碍。一旦发现障碍,我们就得对问卷作出相应的调整。

“三层筛子”

那问题来了,调查对象的情况是很复杂的,每个人遇到的障碍都可能不一样,作为调查者,我们怎么才能确保把这所有的障碍都清除掉呢?

这个问题其实没有看上去那么难。我参考了几本专门讲调查方法的书,发现调查对象可能遇到的障碍,无外乎是三种。

第一种障碍,叫作“看不懂”;第二种障碍,叫作“看懂了,但是不想答”;第三种障碍最不容易发现:人家看懂了,也想答,但是答案对你的研究没帮助。

咱们一个一个来说,先说第一种障碍,“看不懂”。调查对象为什么会看不懂我们的问卷呢?这很可能是因为我们采用了抽象的或者专门的概念。我前面提到了一份问卷,问我对“经济发展”状况的看法,“经济发展”这样的概念就过于抽象了,需要我们把它翻译成更具体的情况。另外,公职人员朋友们对政策文件和理论中的专有名词都很熟悉,但是参与调研的群众可能未必熟悉。这就要求我们在问卷里加上注释,用通俗的语言给调查对象介绍清楚。

问卷的语言要通俗到什么程度呢?这要根据调查对象的文化程度来做具体的判断。著名的社会学家廉思举了个例子,说他曾经带着课题组调查快递员这个群体。在问卷上,他们设计了一个问题,问快递员的“通勤时间”。很多快递员不理解什么是“通勤”,这道题空下了,交上来的答卷也就作废了。廉思反思说,这就是课题组在设计问卷的时候考虑不周。其实,只要换一种问法:“你每天上班单程要花多长时间”,就不会造成理解上的障碍了。

总的来说,调查问卷的语言要尽可能的通俗、具体、明确,遇到专有名词,问卷的设计者就要格外地提高警惕,设想一下调查对象能否理解这样的概念。

接下来,我们假定调查对象能看懂我们的问卷了,下一个障碍是,“不想答”。和上一种认知层面的障碍不一样,这种障碍是心理层面的。为什么不想答呢?调查对象可能对我们的研究课题不感兴趣,觉得这没什么好调研的;他们也可能对我们的身份存有疑虑,不愿意和我们分享真实的看法。

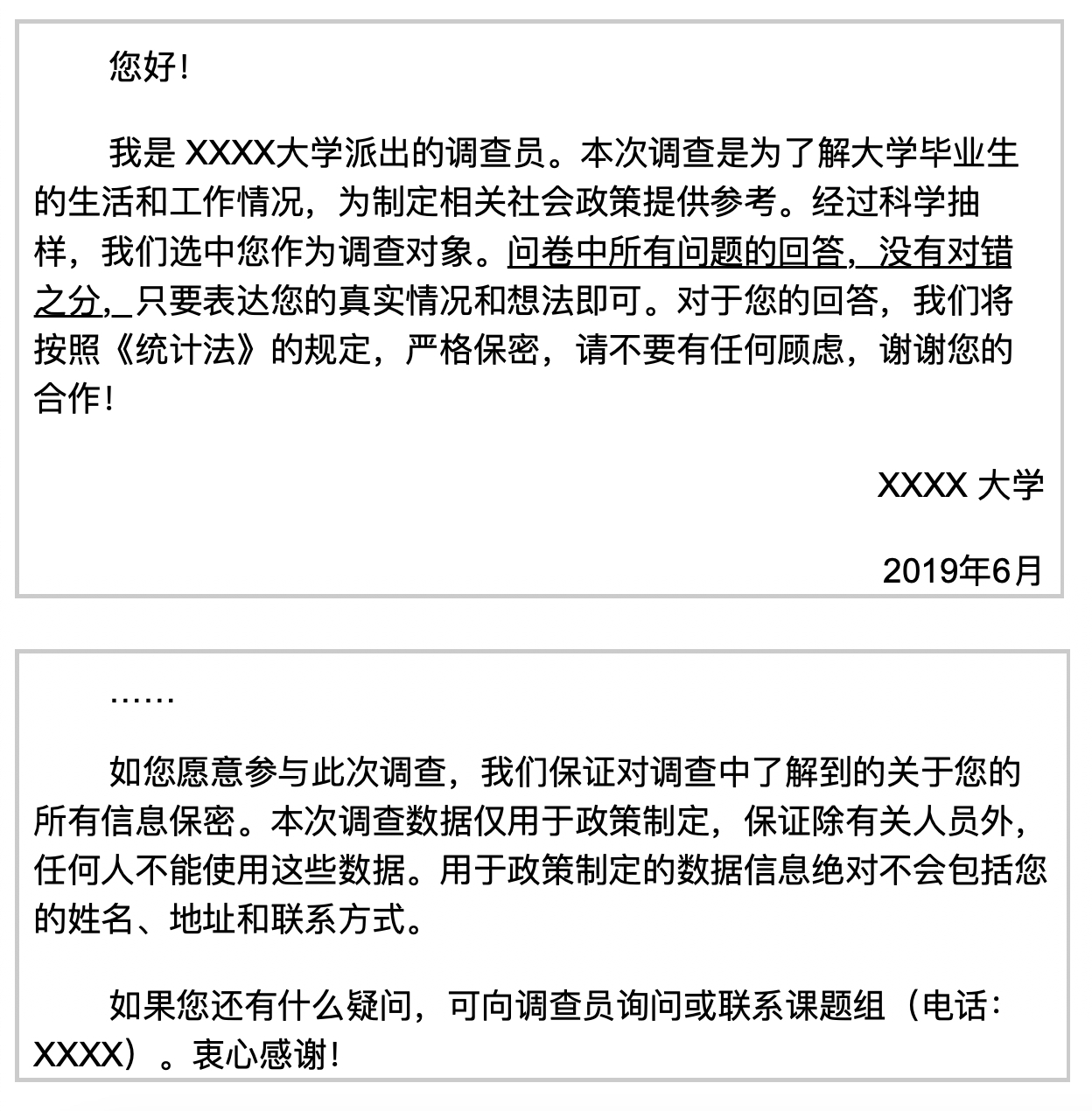

遇到这些情况,我们该怎么办呢?有一个好办法是在所有问题的前面加上一封封面信。在正规的社会学调研当中,封面信是问卷里必要的一部分。这是一封调查者写给调查对象的短信,至少要达到三个目的。

第一,亮明身份。封面信的第一句话通常是调查者的自我介绍,最好要说明调查者来自什么单位,如果能留下联系方式,就能更好地消除调查对象的戒备。

封面信的第二个作用是说明来意,这包括对调查内容、范围和目的的介绍。比如,“这次调研是为了了解海归青年对本市落户政策的看法,从而更好地为这个群体提供政策扶持。”你可别小看了这短短的一句话,这是你争取调查对象支持的重要机会。一旦了解到调查的结果可能会对自己未来的生活产生影响,调查对象的积极性就会更强。

最后,封面信还必须对调查对象作出必要的保密承诺。一般来说,最终的调查报告都会对问卷调查的参与者进行匿名处理。作出保密承诺有助于打消调查对象的顾虑,减少撒谎和隐瞒的情况。

在这儿我还想提醒你,调查对象填问卷的积极性不强,还可能是因为一种很简单,但是很常见的情况,这就是我们的问卷设计得太长了,人家不想花那么久的时间。廉思教授在他的书里提醒我们,要想保证交上来的问卷最后的几道题也答得有质量,我们就得控制好问卷的长度。答卷的时间一般在30分钟以内,才算合格。

说到这儿,我们已经越过了“看不懂”和“不想答”这两重障碍。最后,我们还得再做一次检查,扫清问卷里的第三种障碍。这种障碍和前面两种比起来更不容易察觉。有时候,调查对象完全理解了我们的问题,也有意愿回答,但他们的答案却对我们的研究没帮助。这可能是因为我们一开始就没有把真正有意义的答案列入选项。廉思教授在书里举了个例子,说有一份问卷上设计了一个问题,问的是一线城市居民的收入情况,下面的选项有:1000元以下;1000~2000元;2000~3000元;3000元以上。一线城市的居民能怎么选呢?大多数的人都只能选择最后一个选项。这样一来,这道题就没法呈现出调查对象收入的分布情况,对于研究的价值也就不大了。

在这个例子里,问卷设计的失误比较明显,我们一眼就能看出来。这是因为我们对一线城市居民的收入情况都有基本的了解。假如我换一个更陌生的问题呢?比如,在你调查的社区里,家庭用于子女教育的开销是多少?居民做户外运动的时间有多长?虽然你对这类问题的答案也有个大致的想象,但想象一旦出现偏差,你就可能像刚才这个例子里一样,设计出无效的选项。要想避免出现这样的失误,我们就得在设计问卷之前做足功课,掌握相关的材料,对要调查的问题建立初步的认识。另外,你还可以在确定的几个选项后面增加一个开放的选项,请调查对象自己写出具体的情况。

好,到这里,我给你讲解了调查问卷里最常出现的三种障碍,分别是:调查对象“看不懂”“看懂了,不想答”和“看懂了,也想答,但是答案对研究没帮助”。在你设计问卷的时候,你可以试着针对这三种障碍,对你的问卷进行三次排查。这三次排查就好比三层筛子,能帮助你去粗取精,把问卷里的失误逐个排除掉。经过这三层筛子的检验,你手上的调查问卷就是一份合格的初稿了。

试测是必要环节

哎,等一下,怎么到这里还只是初稿呢?

没错,廉思教授在书里提醒我们,不论调查者的专业性有多强,前期的工作做得有多充分,都很难摆脱自身的主观局限性。一份由调查者闭门造车设计出来的问卷,其中很可能还有不少考虑不周的地方。这样的问卷一旦大量地发放给调查对象,设计上的缺陷就不可能弥补了,调查的结果也会出现无法修正的偏差,甚至导致研究的失败。问卷的发放是一个不可逆的过程。因此在正式的发放之前,必须再对问卷的初稿做一轮谨慎的检验。

具体该怎么办呢?请注意,接下来的这个环节在调查问卷的设计中至关重要,却经常被我们忽略。这就是问卷的试测。

所谓的“试测”,就是在小范围内先进行一轮试验性质的问卷调查。具体来说,我们可以从想要调查的人群里选取一个比较小的样本,一般30到50人,把问卷发放给他们。你不需要说明这是试测,就按照正式调查的流程,正常地发放和回收问卷。这等于是对问卷的初稿进行一次客观的检验。一般来说,正式调查时可能出现的问题,这时候就会暴露出来。

收回问卷后,我们首先要关注问卷的有效回收率,也就是收回来的有效问卷占问卷总数的百分比。这里说的“有效”,指的是包括背景信息和问卷题目在内的所有内容填写完整,并且没有明显的胡乱填写的痕迹。有效回收率可以反映一份问卷总体上的质量。一般来说,如果有效回收率达不到60%,就说明问卷的质量出了比较大的问题。

问题出在哪儿呢?这就要从那些作废的问卷上来观察了。假如你发现有几道题目,很多人都空下了,没有答,或者从某一道题开始,后面的题目都空下了,这就很可能说明,出现空白或者是中断部分的题目难度太高,调查对象没法理解题目,或者感觉答题需要花费太多的时间,因此放弃了答卷。遇到这种情况,我们就需要修改这些难度过大的题目,把一道难题拆解成比较简单的多道题,或者给难以理解的部分加上注释,把复杂的语句改写成简单的语言。

还有一类情况是答非所问,调查对象填写的内容跟问题的要求无关。这类情况通常是因为问卷的设计者没能把问题表述清楚。你可以检查一下,这类问题里有没有出现过于抽象的表达,或者是专有名词,如果有,就需要我们把它替换成更直白的表达。另外,你还可以留意一下,你是不是把问题写成了否定的形式?比如,“你是否认为超速驾驶不是一种非法行为?”这类问题里出现了一个或者多个表示否定的字眼,很容易给调查对象造成理解障碍,因此需要尽量避免。

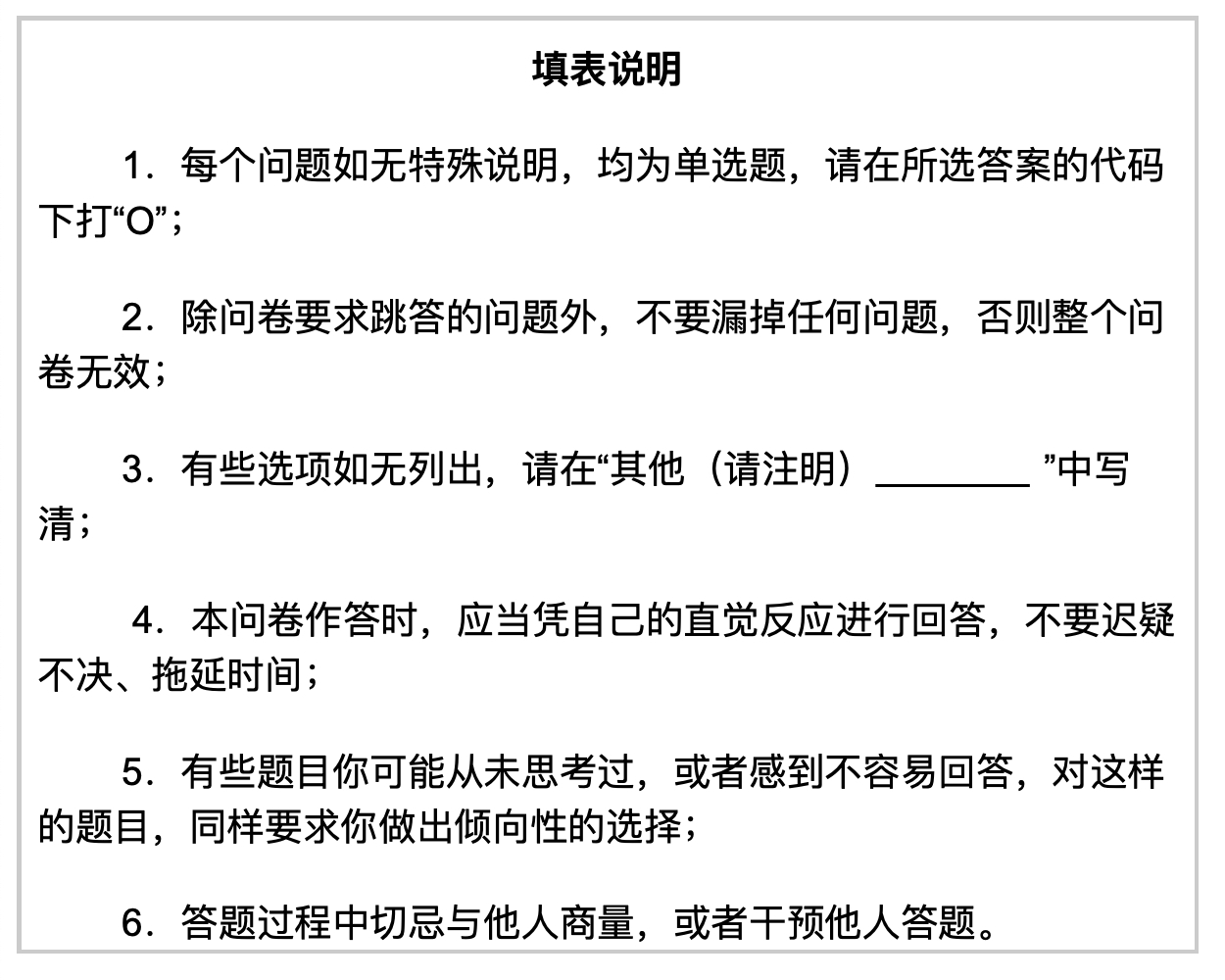

当你把刚才提到的这些问题全部排除掉,你的调查问卷就经过了试测的检验。恭喜你,现在你的手上就有一份合格的调查研究的工具了。为了方便你设计调查问卷,我们还在本期文稿的末尾给你提供了问卷的封面信和填写说明的模板,供你参考。

接下来这一讲,咱们再来介绍另一种调查研究中常用的方法,我会教你如何开好一场座谈会。

我是邓一丁,我们下一讲再见。

封面信 模板

指导语(填写说明) 模板