《重来:不必那么疯狂》 李南南解读

《重来:不必那么疯狂》| 李南南解读

关于作者

贾森·弗里德,美国软件公司Basecamp的联合创始人,Basecamp原名为37 signals,是以高效而闻名的软件公司。贾森倡导软件极简主义,相信简约之美,尊重简单和坦诚做事,并把这些思想运用到创业过程和产品开发之中,拥有一大批IT粉丝。

戴维·海涅迈尔·汉森,出生于丹麦,编制并创建了网络开发框架Ruby on Rails,此框架让无数程序员受益,被称为程序员的“基本开发环境”。戴维和贾森一起创立了37 signals。

关于本书

Basecamp是一个美国的互联网企业,1999年成立于芝加哥。公司主要为企业客户,提供协作办公的解决方案。现在,Basecamp已经为超过十万家企业提供服务。但是,这家公司却只有54个人。而且这么点人手,还从不加班,每周顶多工作40小时,夏天更少,只有32个小时。而且没有绩效考核,没有KPI,甚至从来不制定销售额之类的硬性目标。Basecamp曾经出过两本书,第一本叫《重来1》,副标题是,更为简单有效的商业思维。第二本叫《重来2》,副标题是,更为简单有效的工作方式。这本《重来:不必那么疯狂》,主要聚焦在企业文化层面,它的副标题是,更加平静、高效的企业文化。

核心内容

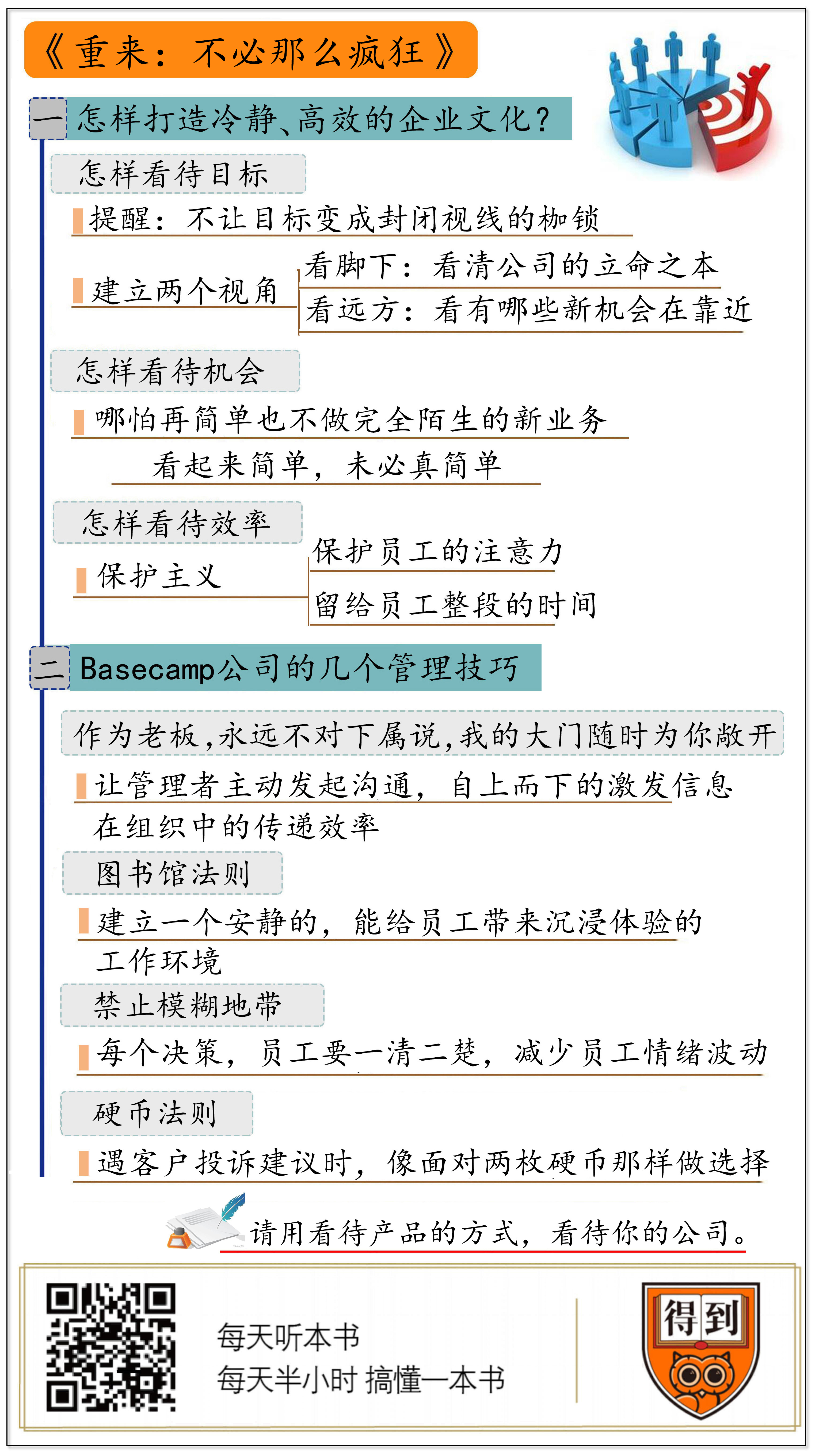

不盲从行业趋势,只专注于自己的价值锚点。不压榨员工,而是珍惜员工的精力,让每分钟都用在刀刃上。不盲目扩张,而是让公司维持在一个刚刚好,能做好现在的事的规模。这就是咱们说的,冷静、高效的企业文化。打造这种企业文化的关键,在于审视清楚三个问题:怎么看待目标?怎么看待机会?怎么看待效率?

你好,欢迎每天听本书。我是李南南。

今天为你解读的书叫《重来:不必那么疯狂》。这本书主要说的是,怎么打造冷静、高效的企业文化?

乍一看这个主题,你可能有点疑惑。高效很好理解,但是,什么叫冷静呢?你可以想象这么一家公司。当别的公司都费劲心思扩大业务规模,这家公司却有意控制规模。能不干的事就不干,能不招的人就不招。当别的公司都在想方设法延长工作时间,搞什么996、724。这家公司却主张,绝不加班,而且到了夏天,每周还只上四天班,每年还有一个月带薪假期。当别的公司严格规定KPI时,这家公司,却从不制定任何可以量化的硬性指标。他们的目标只有一个,就是为客户提供最好的产品。

假如用一句话概括,我觉得,《九阳神功》里有一句话特别合适。叫他强由他强,清风拂山岗。他横由他横,明月照大江。也就是,不盲从行业趋势,只专注于自己的价值锚点。不压榨员工,而是珍惜员工的精力,让每分钟都用在刀刃上。不盲目扩张,而是让公司维持在一个刚刚好,能做好现在的事的规模。这就是咱们说的,冷静、高效的企业文化。

这本书的作者,叫贾森·弗里德。他创办的公司,叫Basecamp,就是这种企业文化的典型。这个名字你可能有点陌生。Basecamp是一个美国的互联网企业,1999年成立于芝加哥。公司主要为企业客户,提供协作办公的解决方案,就有点像石墨文档之类的软件。现在,Basecamp已经为超过十万家企业提供服务。但是,这家公司却只有54个人。而且这么点人手,还从不加班,每周顶多工作40小时,夏天更少,只有32个小时。而且没有绩效考核,没有KPI,甚至从来不制定销售额之类的硬性目标。

在美国,Basecamp是很多企业关注的对象。有人对它很向往,觉得他们是那种“别人家的公司”。也有同行觉得他们太佛系,毫无狼性。但是,谁都不能否认,Basecamp这种冷静、高效、小而美的企业文化,非常迷人。2008年,它被美国《连线》杂志,评为十大最值得关注的创业公司。2017年,被《福布斯》杂志评为美国最佳小公司之一。

Basecamp曾经出过两本书,第一本叫《重来1》,副标题是“更为简单有效的商业思维” 。第二本叫《重来2》,副标题是,更为简单有效的工作方式。而今天的这本《重来:不必那么疯狂》,主要聚焦在企业文化层面,它主要说的是,怎么打造冷静、高效的企业文化。

当然,不同的文化,适用于不同的企业。我不敢说,Basecamp的企业文化一定是最好的。但是,他们在制定企业文化时做出的思考,尤其是对目标、效率、创新,这些概念的反思,都非常值得我们了解。

接下来,我将分成两部分,为你解读这本书。第一部分,我们聚焦在这本书的主题,先说说,怎么打造这种冷静、高效的企业文化?第二部分,我从书里找出了几条,简洁实用的管理技巧,希望能对你有启发。

首先,第一部分,怎么打造冷静、高效的企业文化?作者认为,打造这种企业文化的关键,在于审视清楚三个问题:怎么看待目标?怎么看待机会?怎么看待效率?

首先,怎么看待目标?也就是,目标到底是干什么用的?你可能会觉得,答案显而易见。目标就是必须要完成的事,是团队协作的基础,是达成共识的前提。当然,这些回答都对。但是,在作者看来,目标还有另一层含义。它的本质,其实是一种排序。也就是,当公司竖立一个目标的时候,就等于告诉员工,这件事的重要性,排在第一。除此之外,都没那么重要。

比如,把新增用户数当成目标,就意味着你要穷尽一切手段,让这个数字最大化。把用户保留率当成目标,你就要想方设法,让用户不去注销。把营收额当成目标,你就要想尽办法,让客户多掏钱。

总之,一旦制定了明确的目标,就等于把公司的注意力,都锁定在这件事上。这就难免会产生一些副作用。

比如,美国的很多通讯公司,都有一个目标,是客户的保留率。也就是,要让用户保留这个手机号,不要注销。为了实现这个目标,他们就把注销的流程,弄得特别繁琐,用户体验很差。你看,表面上看,目标是实现了。但是,代价是破坏用户对这个品牌的整体感受。

再比如,Basecamp公司,曾经试着要制定营收目标。你看,做生意,为的就是赚钱,制定一个盈利目标,总不会错吧。但是,经过深思熟虑后,这个目标却被否定了。因为Basecamp的收费方式是,按公司收费。只要这个企业使用我们的产品,不管你有10个人,100人,还是10000人,都只收99美元。要知道,很多同行,是按照人头收费的。Basecamp也可以这么做,而且假如他们把盈利当成最高目标,也必须这么做。但是,这就意味着,你的产品研发,会被大客户绑架。久而久之,它就变成了一个最符合某个大客户需求的产品。而不是一个符合所有客户普遍需求的,真正具有长期价值的产品。

所以,Basecamp从来不制定可以量化的硬性目标。没有营收目标。没有保留率目标。没有新增用户目标。他们唯一的目标就是,回归本心,回归人的真实感受,做让客户最满意的产品。借用希腊哲学家普罗泰戈拉的一句话就是,人才是万物的尺度。

当然,作者并不是说制定目标这件事不对。而是想给我们提个醒,在信息时代,要重新审视目标。你看,在工业时代,要想建立一套庞大的协作网络,你必须要让每个人对自己的分工,有一个确定的认知。这时,目标是最合适的工具。但是,在互联网时代,变化太快。一旦你把一个目标上升到公司的五年计划,十年计划的时候,它就有可能出问题。因为一个东西距离越远,我们看得就越模糊,目标也是一样。谁都不确定,十年以后的机会在哪里。比如,诺基亚当初的目标,是做最可靠的功能机。但是,当你沉浸在这个赛道的时候,已经错过了智能手机的大潮。

好,这是第一个问题,怎么看待目标?把作者的观点总结一下,其实就是一个提醒。那就是,不要让目标变成封闭视线的枷锁。要时刻建立两个视角,一个是向脚下看,认清公司的立命之本,也就是公司的最终价值到底是什么。另一个是向远方看,看看有哪些新机会正在向你靠近。

说到这,我们就自然而然的引出一个疑问。当你看到很多新机会时,应该怎么选择呢?这就要说到,第二个问题,怎么看待机会?

试想一下,当你发现周围有很多新机会时,你会怎么选择?估计很多人都会选,看起来最简单,最好实现的那个。也就是,采摘低垂的果实。

但是,作者提醒,一个果子看起来低,它未必是真低。有可能只是它离你太远。当你走近一些,你会发现它比你最初看起来要高。再走近一些,你会发现根本高不可及。就像看一座山,你只有走到山脚下,才知道山到底有多高。换句话说,当你觉得一件事很简单的时候,不是因为它真的简单,很可能是因为你不懂。

Basecamp曾经就犯过类似的错误。当时,公司想开发一些新业务。一开始他们非常乐观。认为有很多热门的领域,是公司从来没碰过的。比如从来没往产品里添加过社交功能,从来没试过在社交媒体上做推广。乍一看,到处都是从没开发过的金矿。但是,真到执行的时候,公司就意识到,每件事都比想象中难得多。最后,这些新项目都被搁置了。后来,公司定了一条规矩,绝不做完全陌生的新业务,即使它看起来再简单。

说到这,你可能会觉得,Basecamp会不会是一朝被蛇咬,十年怕井绳啊?为了验证这一点,我特地去查了一些资料,结果发现,这并不是Basecamp这家公司太敏感,而是,人普遍都会存在一种认知偏误。对一个自己没有切身参与过的领域,我们会自然而然的对难度产生误判。这种迷之自信,你是很难克服的。

比如,在看足球比赛的时候,很多人恨不得砸电视。觉得,不是球员太差,就是教练太蠢。但是,要是动真格的,真有人能比他们表现好吗?基本不可能。

美国康奈尔大学的心理学家,叫戴维·邓宁,跟自己的研究生贾斯汀·克鲁格曾经一起做过一项研究。结果发现,越是不懂的人,越是自信。比如拍照,从来没摸过相机的人会觉得,这不就是拿着相机拍吗?有什么难的?但是,稍微懂一点摄影的爱好者就会知道,自己还差得远。简单说,越无知,越自信。心理学上,管这个现象叫作邓宁-克鲁格效应,也就是用两位研究者的名字命名的。你看,咱们经常说,一瓶子不满,半瓶子咣当,其实是有扎实的心理学依据的。

当然,不管你是怎么看待机会,怎么看待目标,最终,公司的事情总要由人来做。你都必须要确保效率。这就要说到,第三个问题,怎么看待效率?

你可能已经听说过很多,关于提升工作效率的方法。这些方法,大都是基于管理学的。但是,作者看待效率的视角,是从脑科学出发的。一旦切换到这个视角,你会发现,提高效率的方法很简单,就一条,保护好员工的整段时间。也就是,尽量让员工有大段完整的工作时间,不要让开会、审批、汇报等等,任何一件小事打断它。

脑科学有一项研究,说的是,人脑最稀缺的资源之一,就是注意力。而且注意力有个特点,切换成本特别高。比如,你在写稿子的时候,突然让你做个PPT。你会发现,在这两件事之间的切换成本很高。没法放下稿子,马上就开始做PPT。你总得酝酿一会。这个酝酿的本质,其实就是注意力在完成切换。这就像,你要往一个瓶子里装新东西,必须得先把原来的东西倒出来。

所以,Basecamp的企业文化里,有一条,叫保护主义。也就是,要保护员工的注意力,留给员工整段的时间。尽量不让任何事打断他们。

作者把这个分配时间的过程,比作花钱。假设你手里有一大笔钱,假如你把它们全都换成一块的硬币,那你就只能买到一些零散的小玩意。虽然看起来种类丰富,实际价值却不大。但是,假如你把这笔钱,一次性全花出去,你就能买到一些很重要的,有长期价值的东西,比如车子、房子。这就是为什么很多人看起来很忙,四处参与项目,但成效一般。而那些只做一件事的人,往往会有更高的产能,就是因为他们管理注意力的方式不一样。作者认为,一个小时,跟60个一分钟,完全是两个概念。时间不能零碎,必须完整。

好,以上就是第一部分内容。怎么打造冷静、高效的企业文化?关键在于三个问题的审视。怎么看待目标?怎么看待机会?怎么看待效率?

当然,这些都是大方向上的原则。要想真正打造这套企业文化,还得依靠具体的管理技巧。接下来,第二部分,咱们就来说说,为了打造冷静、高效的企业文化,Basecamp都使用了哪些管理技巧?

在这本书里,作者说了很多管理细则。我从中挑选了四条,比较具有普遍价值的跟你说说。

第一条规定是,作为老板,永远不要对属下说,我的大门随时为你敞开。这句话你可能经常听到,很多领导都把它挂在嘴边。你可能会觉得,这应该反映了一种公开透明的企业文化,有什么不妥呢?

作者认为,这句话的背后,其实还有一点推脱的成分。它实际上是把坦诚沟通的责任,全都推给了员工。潜台词是,你要主动发现问题,主动来找我。你看,传递信息的责任,全都落在了员工身上。

作者建议,在这个沟通的过程中,上级应该作为发起者。他应该在项目的关键节点,主动去征求每个人的建议。比如,你觉得这件事还有哪些地方可以做得更好?假如有机会重做一次,你会怎么做?越是上级,你越要去主动去促进信息的流通,而不是坐在办公室里,等别人来反映问题。

好,这是第一条规定,作为老板,永远不对属下说,我的大门随时为你敞开。这条规则的本质,是让管理者去主动发起沟通。自上而下的激发信息在组织中的传递效率。

第二条规定是,图书馆法则。也就是,员工在办公室里时,要像在图书馆一样。

你可以想象一下,图书馆什么样?首先,你要安静,不能大声喧哗。其次,你不能随便打扰别人。最后,图书馆的各个区域之间,一般是隔开的。这些规定都是为了营造一个能让你沉浸的阅读空间。

同样,作者认为,办公室也应该是这样一个,能让人安下心来,不受任何打扰的空间。Basecamp要求员工在办公室,尽量保持安静。而且每个人都有独立的办公空间,你可以像装饰书房一样,随便装饰它。这些设计,都是为了让员工沉浸在工作中,不被打扰。

顺便一说,Basecamp公司在过去很长一段时间,甚至连办公室都没有。员工分布在不同的地方,在家办公,远程协作。后来是因为人手多了,才不得不找了一个办公室。

好,这是第二条规则,叫图书馆法则。它的本质,是建立一个安静的,能给员工带来沉浸体验的工作环境。在作者看来,沉浸式的工作体验,是打造冷静、高效的企业文化的前提。

第三条规则是,禁止模糊地带。也就是,公司的每个决策,都要让员工一清二楚。这么做的目的,是让员工对公司的每件事,都有一个确定的感知,不会因为不确定性,而产生情感波动。

比如,公司从来不发奖金。不是为了省钱。公司已经把奖金的数额,加到了基础工资之内。Basecamp的基础薪酬比同行都要高。这么做的目的,就是不让员工产生情感波动。你看,假如设立奖金,久而久之,员工就会把它当成工资的一部分,一旦将来没有,就会感觉收入变少了,心情肯定也好不了。所以,公司索性取消奖金。当然,这并不意味着死工资。假如今年的收益好,Basecamp会在全年的年底,做一次集中分红。

再比如,一旦有人离职,公司会给所有员工都发一封告别信。信里必须清清楚楚的说明,他为什么要离职。作者认为,假如不公开,这就变成了一个模糊地带,而模糊会滋生焦虑。大家会忍不住猜,这个人到底出什么事了?过不了多久,就会出现流言蜚语。所以,要在一开始,就让信息透明,避免滋生焦虑。

好,这是第三个法则,杜绝模糊地带。这个规则的目的,是让员工减少情绪波动,把所有的心思都放在工作上。显然,要想打造冷静高效的企业文化,专注,是必要前提。

第四个法则叫,硬币法则。这是Basecamp从苹果的法国分公司借鉴过来的方法。意思是,当你遇到客户的投诉建议时,就像面对两枚硬币。一枚硬币上写着,小事一桩。另一枚上写着,世界末日。不管你拿起哪一枚,客户都一定会拿起另一枚。

其实,这很好理解。遇到投诉时,工作人员越是觉得这是大事,那在投诉的人看来,这就越是小事。比如在饭店里,你发现上菜上错了。服务员、领班、大堂经理,都来跟你道歉,好像出了天大的事。这时,你反而会觉得,小事一桩,不用在意。反过来,假如你说完之后,服务员只是冷冷地撂下一句,给你换。估计你的用餐体验,肯定不会太好。小事就变成了大事。

所以,当你面对两枚硬币时,你会把哪一个留给客户?假如你希望他捡起那枚“小事一桩”,你就要主动捡起那枚“世界末日”。这是Basecamp公司的第四个法则,硬币法则。

好,以上就是第二部分内容。为了打造冷静高效的企业文化,Basecamp都用了什么方法。我们介绍了四个管理法则。第一个法则是,领导者不能把沟通的责任推给员工,不能说我的大门随时为你敞开。后三个法则分别是,图书馆法则、杜绝模糊地带和硬币法则。

到这里,这本《重来:不必那么疯狂》的精华内容,已经为你解读完了。其实,作者认为,这些思考可以用一句话来总结。那就是,用看待产品的方式,来看待你的公司。

一旦你把公司当成产品,你就获得了一个新的视角。你看,首先,产品更关心的是用户的体验,而不是给用户规定目标。比如微信,它只是提供更好的功能,而不是规定,你每天必须得发出多少条信息。同样,公司也应该更关心长期的价值,而不是僵化的数字。其次,一个好产品要懂得克制,功能要纯粹。同样,一个冷静的公司,也要懂得克制,不要盲目的追求新机会,要专注于自己的长期价值。最后,一个好产品,要给用户提供沉浸的使用体验,不要动不动就让用户跳出。同样,公司也要珍惜员工的注意力,不要动不动就打断。把这些总结成一句话,就是公司要像产品一样,给员工带来好的使用体验。

最后,顺便做个推荐,我们今年推出了大公司传记系列的解读。丰田、奈飞、谷歌,很多知名公司打造企业文化的方法,都在里面,假如你有进一步了解兴趣,推荐给你。另外,听书新上线了分享功能。你也可以点击文稿里的红包分享按钮,把你听到的任何一本书,免费分享给你的朋友。

撰稿、讲述:李南南 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.一旦你把公司当成产品,你就获得了一个新的视角。

2.打造冷静、高效的企业文化的关键,在于审视清楚三个问题:怎么看待目标?怎么看待机会?怎么看待效率?

3.为了打造冷静、高效的企业文化,Basecamp使用了四条管理技巧,分别是:自上而下激发信息、图书馆法则、禁止模糊地带和硬币法则。