《迪士尼战争》 毛昆仑解读

《迪士尼战争》| 毛昆仑解读

关于作者

詹姆斯·斯图尔特是美国传媒界知名的财经类媒体人、资深记者,对美国商业社会有着细致的观察和记录,曾因报道股市崩盘及内部交易于1998年获得普利策新闻奖。同时,他也是一位多产的作家,除了《迪士尼战争》外,他的很多作品如《贼巢》《血腥运动》《视而不见》《战士的心》,因对美国商业的真实记录而深具影响力。

关于本书

本书写于2005年,是《经济学人》和《金融时报》在2005年评选出的年度最佳商业图书。作者通过和迪士尼每位高层一对一深入谈话,查阅迪士尼高层之间往来的私密文件,忠实还原了艾斯纳掌权迪士尼19年间从万人敬仰到黯然下台的全过程。

核心内容

本书真实记录了创始人华特·迪士尼去世后,迪士尼公司的内部权力战争。全书围绕 CEO 迈克尔·艾斯纳展开,讲述了美国最具影响力的娱乐巨头公司内部,在控制该公司的高层人物之间,在迪士尼家族等各方人物势力之间,在资本与权力、个人恩怨与复仇之间,轮番上演的精彩绝伦的商业斗争大戏。而迪士尼这家公司,在这些人的勾心斗角之中也越做越大越做越强,成就了一部波澜壮阔的商业帝国成长史。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的书叫《迪士尼战争》。

提到迪士尼,你可能并不陌生,它是目前全球最大的娱乐传媒公司。从1926年正式创立到今天,不到一百年的时间里,迪士尼就从一个单纯依靠 IP 的内容公司,变成打通内容、渠道、衍生品全产业链的商业帝国,市值超过1600亿美元。其实,迪士尼的帝国之路走得并不顺利,曾经两次来到生死存亡的关头,又两次依靠商业模式转型转危为安。本期给你介绍的这本《迪士尼战争》,就聚焦在第一个关键节点,介绍了迪士尼如何以内容为支点,打通整条产业链,成功将 IP 变现。

这本书的作者詹姆斯·斯图尔特,是获得过普利策新闻奖的资深记者。他在媒体界的地位,为他赢得了和迪士尼高层一对一谈话、查阅高层之间私密文件的机会,所以,这本书里既有权力与资本的大戏,也少不了个人的恩怨与纠缠。透过这些第一手资料,我们同样可以发现,企业的高层领导者会在什么程度上决定企业的未来。

为了让你更全面地理解迪士尼这家公司,我还根据张潇雨老师的专栏《商业经典案例课》,补充了关于第二个节点的部分内容。在这一部分,你将听到完整的产业链如何反过来哺育内容的创作,实现企业的快速扩张。

接下来,我们就把视线转回1984年。这一年,业绩低迷的迪士尼遭遇恶意收购,一旦收购成功,收购方就会卖掉迪士尼动画的核心资产和主题公园周边的优质地产来变现。面对危机,摆在迪士尼董事会面前的是两个选择,高价卖掉迪士尼,或者组建新的领导层。董事会选择了后者,聘请了迪士尼历史上第一个不姓迪士尼的 CEO,迈克尔·艾斯纳。

在来迪士尼之前,艾斯纳在拍出过《教父》《阿甘正传》等经典作品的派拉蒙电影公司当总裁。他的业务能力很强,只用七年时间,就把派拉蒙在好莱坞六大制片厂里的排名从倒数第一带到正数第一。不过,艾斯纳也有个挺大的缺点,就是他之前几乎没看过迪士尼的作品,对动画制作也不感兴趣。迪士尼董事会选中这么一个人,可见真是抛下了所有偶像包袱,一心为了生存,一心想要利润。为了激励艾斯纳,董事会甚至答应,除了基本年薪和期权,迪士尼年利润超过一亿美元的部分,要分2%作为奖金给艾斯纳。

艾斯纳走马上任之后,立刻搞了个十年计划。主要有三招,分别对应产业链上内容、渠道、衍生品这三大块。

艾斯纳的第一招就是做内容,重振迪士尼的老本行动画业务。

当时,市场上其他电影公司都是项目制,做一部电影就雇一个团队,做完项目就解散团队,迪士尼却不是这样,做完项目也不解散,人都放在公司里养着。而且制作速度还特别慢,四年才能做一部电影。这样一来,整个公司弥漫着一股养老气息,所有人吃完午饭,下午就是打牌、按摩。艾斯纳自己不懂动画,在迪士尼内部又找不到一个靠谱的人,就去找了他以前在派拉蒙的老部下卡曾伯格,要他来迪士尼负责动画业务。

艾斯纳挖人的方法也很有意思,他上来就开了两个空头支票。他先是答应把动画业务2%的利润拿出来给卡曾伯格当奖金,又许诺未来把卡曾伯格扶上迪士尼总裁的位置。其实迪士尼动画业务那时候年年赔本,哪有利润,总裁的位置,就更不可能了。当时迪士尼的总裁叫弗兰克·伟尔斯,资历很不错,之前在华纳兄弟电影公司当总裁。本来董事会是想让伟尔斯当 CEO 的,但是艾斯纳不愿意当二把手,伟尔斯这人虽然比艾斯纳大10岁,但是性格比较温和不爱争抢,就说,没事,那就让艾斯纳当 CEO,我当总裁就行。就这样,卡曾伯格被半哄半骗地上了船。但是不得不说,卡曾伯格能力确实强,而且对动画的判断非常准。迪士尼动画业务从过去四年一部调整为确保一年一部,连续推出了好几部成功的动画片,比如《小美人鱼》《阿拉丁》《美女与野兽》《狮子王》。

表面上看起来,动画业务的回春,靠的是艾斯纳的好战略和卡曾伯格强大的执行力,伟尔斯作为总裁存在感并不强。但我要提醒你注意,表面上看起来默默无闻的伟尔斯,正是影响这场迪士尼战争走势的重要角色。后面我们会讲到,迪士尼由盛转衰的导火索,就是伟尔斯身上发生了变故。

我们先接着看艾斯纳的第二招,这一招很有时代气息,那就是卖电影录像带。

这个招数现在听起来没啥,当时却非常创新,踩在了时代的节奏上,一举把迪士尼从守着大 IP 挨饿的局面里解救出来,开辟了新的发行渠道。20世纪70年代后期,随着家用录像机的普及,很多家庭开始用家用录像机来刻录电视台播放的经典电影。同样一部电影,除了在影院上映卖门票,还能刻成录影带长期销售,相当于干一次活儿,赚两次钱。其实,原来迪士尼也有这个业务,因为担心录影带的大规模流行会伤害品牌,就没有力推。艾斯纳没有这么多顾虑,他的唯一诉求就是赚钱。于是,迪士尼把电影录像带的价格从一盘80美元降到30美元,并且投入巨资宣传。他们主推的第一部录像带《木偶奇遇记》卖了170万盘,直接收入就是5000万美元,而当时迪士尼全年利润只有一亿美元。

艾斯纳的第三招是升级迪士尼乐园,开发衍生品。

他先把原来就有的老迪士尼乐园翻新升级,增加了各种配套设施,比如酒店、餐厅、周边商店,这样一来,游客除了掏门票钱,还得在乐园里继续消费,给迪士尼创造利润。紧接着,艾斯纳又上马了欧洲迪士尼项目,把乐园从美国本土推向全世界。先从欧洲开始,第一站选在法国巴黎,这是因为法国人的浪漫是举世闻名的,跟迪士尼乐园的气质非常吻合。

就靠这三招稳扎稳打,迪士尼发展得欣欣向荣。1984年艾斯纳刚上任的时候,迪士尼市值只有10来个亿,到1994年的时候,迪士尼市值将近300亿,发展到了一个新的高峰。

其实,大部分企业的发展都服从钟型分布,就是说会经历一个从一开始逐渐发展壮大达到顶峰,然后发展变缓、逐渐下降直到最终消亡的过程,发展轨迹就像一口倒扣的钟。迪士尼也不例外,从1926年正式创立到1984年陷入低谷,单纯靠内容驱动的第一个钟型已经走到末尾。虽然表面看起来,是艾斯纳力挽狂澜,让迪士尼重新回到高速增长的快车道,其实改革之后,迪士尼已经不是过去的迪士尼,它从一个内容驱动公司,变成依靠内容、渠道、衍生品这个完整产业链的公司,站在一个新钟型的起点,高速发展是自然而然发生的事情。当然,这个新迪士尼公司的发展轨迹也服从钟型分布。在1994年到达顶点之后,危机又出现了,不过,这个理论上一定会出现的危机,是以意外的形式出现的——迪士尼的总裁伟尔斯坐直升机,意外坠机去世了。

我们前面讲到,在过去十年的工作中,伟尔斯表面看起来没有什么存在感,公司大方向靠艾斯纳把着,具体动画业务有卡曾伯格负责。但意外发生之后,人们才发现,在公司的领导班子里,伟尔斯的存在极为重要。因为艾斯纳和卡曾伯格都属于对创意很有想法的人,他们经常在动画制作的过程中争吵,吵到最后,卡曾伯格甚至跟动画师开创意会的时候直接就不让艾斯纳参加了。慢慢地,艾斯纳担心卡曾伯格功高震主,卡曾伯格也知道自己不受信任,就着急兑现当年的两个空头支票。不过,有伟尔斯在中间协调,他俩之间也还没有闹到不可开交的地步。伟尔斯的存在,保证了艾斯纳和卡曾伯格这两个动力十足的车轮能够并行不悖,可以一起运载迪士尼这家公司往前走。伟尔斯就像两个车轮之间的那个横轴,没有横轴,车轮一定会各走各的,公司这台大车就会散架。所以你看,有时候外行领导内行其实有一定道理,一个公司越大,领导人具体的业务能力就越不重要,真正起作用的,是对权力进行协调的能力。

伟尔斯去世之后,卡曾伯格去找艾斯纳,要求兑现当年的总裁承诺。没想到,总裁宝座没要到,连当年承诺的2%的利润,艾斯纳也不给了。卡曾伯格一气之下辞了职,于是,艾斯纳顺顺利利独揽了大权。不过,总裁位置不能空着,艾斯纳也不能自己兼任,起码形式上不好看,那就找个傀儡,于是艾斯纳找了他的好朋友迈克尔·奥维茨。

奥维茨是能在好莱坞翻云覆雨的大经纪人,他公司旗下管理的都是汤姆·汉克斯、汤姆·克鲁斯、斯皮尔伯格、卡梅隆这种超一线的大明星和大导演。奥维茨怎么会安心当一个傀儡呢?但是艾斯纳有的是办法,虽然把奥维茨安到了迪士尼总裁的位置上,但是艾斯纳一点权力也不给奥维茨,就让奥维茨负责迪士尼的出版和音乐的业务。虽然不是主要业务,但是奥维茨能力还是过硬,一上任就谈了几个大项目,准备以低于同业的条件收购一个知名出版社,并通过自己以前当明星大经纪人时的关系,跟很多超一线的歌手谈好,把唱片约签到迪士尼来。要知道,迪士尼的唱片业务在好莱坞是排不上号的,一线歌手愿意低价签约,就是冲着奥维茨的面子。艾斯纳的对策更简单,就一招,全部拒绝。这就很尴尬了,奥维茨怎么说在好莱坞的地位也是头等,他在外面谈妥了那么多好项目,结果艾斯纳全否了。这事儿传出去,奥维茨彻底信誉扫地,那些大明星也没法再信任奥维茨了。

其实艾斯纳也没闲着,卡曾伯格虽然走了,但两个人之间的恩怨还没完。卡曾伯格先是跟大导演斯皮尔伯格一起创立了梦工厂,也专门做动画,就是对标迪士尼,并且高价从迪士尼挖人。接着,又委派律师跟艾斯纳和迪士尼打官司,要回自己应得的钱。边打官司边谈判,搞得艾斯纳无力应对,然后就让奥维茨去处理。奥维茨也确实有面子,跟卡曾伯格谈完之后,卡曾伯格表示,只要迪士尼给我9000万,我们之间就算了了。9000万其实不多,如果要真算起来,起码得给卡曾伯格几个亿。奥维茨高高兴兴回来跟艾斯纳交差,没想到艾斯纳又一口回绝了。奥维茨灰头土脸给卡曾伯格打电话道歉,卡曾伯格接着说了一句特别扎心的话,他说你以前是个翻云覆雨的人物,但现在你听命于人,说的话也没有用了。之后,卡曾伯格彻底放弃跟艾斯纳和解,坚决把官司打到底,最后迪士尼赔了2.8亿给卡曾伯格。

奥维茨被弄得里外不是人,但是董事会又问管理层要业绩,艾斯纳就拿他当替死鬼跟公司交差。从临危受命到被扫地出门,奥维茨在迪士尼干了不到14个月,但是艾斯纳给了他1.2亿的遣散费。

事情发展到这里,看起来就很奇怪了。在普通人眼里,艾斯纳是在危机时刻拯救公司的大英雄,是腰缠万贯的大老板,做人做到这个程度,不说无欲无求,至少心态也应该比较淡泊,但伟尔斯死后,艾斯纳一次次表现出了自己对权力的极度渴望。和我们熟悉的其他商战故事不同,在艾斯纳的迪士尼战争里,金钱和名利从来都不重要,他一次次奋力厮杀,只为拥有至高无上的权力。

听到这里你可能会问,艾斯纳赶走了所有人,想要独揽大权,就真的没人能制约他吗?董事会就不能罢免他吗?还真不能。为什么呢?因为艾斯纳虽然专权,但是人家并不傻呀。艾斯纳通过收购其他公司稀释了原有股东的股份,而新加入的股东是艾斯纳多年的好友,是坚决支持艾斯纳的。比如说,原来股东是100个人,投票过半数以上就可以换 CEO,艾斯纳通过收购新的公司把股东变成了300人,而这新加入进来的200人都是支持艾斯纳的,所以你怎么投票也没用,反对票根本就不够。

身边的人都被自己斗走了,董事会也不能拿自己怎么样,到这个时候,艾斯纳基本上算是高枕无忧了。不过他还是不能满足,把眼光对准了罗伊·迪士尼。罗伊·迪士尼是迪士尼创始人华特·迪士尼的侄子,也是迪士尼家族里少数在迪士尼工作的人。在大家心中,他就是迪士尼公司的精神领袖,当年迪士尼深陷危机,就是罗伊把艾斯纳请到迪士尼来的。现在,艾斯纳想把罗伊挤出董事会,他找的理由是,罗伊七十多了,可以退休了。罗伊·迪士尼当然也不是吃素的,他突然宣布辞职,并写了一封公开信说明了离职原因,并且把矛头明确指向艾斯纳,把斗争公开化。与此同时,艾斯纳又在业务上错误不断,导致公司业务大幅下滑,再次面临恶意收购。罗伊·迪士尼抓住机会,建了个网站,名字就叫“拯救迪士尼”,原来那些被艾斯纳欺负过的人一看有人出头了,也全都站出来提供各种爆料,舆论一下造起来了。

但是光舆论也没用,股东大会你又没有投票权。这时候已经进入新千年了,市场上发生这么两件大事,一个是互联网泡沫破灭,另一个是9·11恐怖袭击事件。这两件事导致证券市场波动非常厉害,原来那些持股很多的迪士尼股东,就是艾斯纳的好朋友们,因为资金压力把手里迪士尼的股票全卖了,罗伊·迪士尼瞅准机会,联合整个迪士尼家族立刻把这些股票全买了回来。这下基本胜券在握,现在就差最后一步棋了,要安排个万人瞩目的场合逼宫艾斯纳,让他下台。这个场合就是迪士尼年度股东大会,罗伊·迪士尼联络了数千名股东和媒体大军齐聚费城,开场一通渲染,股东大会开成批斗大会,然后立刻投票,果然43%的中小股东投了艾斯纳的反对票,加上迪士尼家族自己的投票,远超半数,艾斯纳被成功逼下台。

《迪士尼战争》这本书的故事到这里就结束了。我们回过头来看,艾斯纳从1984年进入迪士尼一共执掌大权19年,前10年算是万人敬仰,把迪士尼从泥潭中解救出来,后9年大权独揽,搞到最后黯然下台,而且主动放弃了跟迪士尼签的合同里的所有权利。当时媒体都评价说,完全是艾斯纳个人权力欲太重,独断专行才导致公司出现危机状况,浪费了迪士尼大量的财富和人才。但是凭良心说,艾斯纳刚执掌迪士尼的时候,这家公司市值不过10来亿,而他下台时迪士尼市值已接近500亿。迪士尼发行制作的影片从158增加到900部,获得140项奥斯卡奖,还收购了美国广播电视和 ESPN 体育频道,主题公园的建设虽然没有太多盈利,但是迪士尼文化也因此成功输出到了世界各地。这些都是美国商业史上不可忽视的成功。

艾斯纳掌权的19年也明显服从钟型分布,公司开始走下坡路,除了他个人的原因之外,其实也是因为企业明显走到了钟型尾部,是需要调整转型的时刻了,只是这种转型的需求是通过公司内部的权力斗争表现出来的。如果没有认识到这一点,只把艾斯纳的下台看作单纯的权力斗争,就没有解决迪士尼这家公司发展到钟型尾部的问题。艾斯纳是20世纪80年代执掌迪士尼的,那是个企业大并购的年代,即使你埋头辛辛苦苦发展公司,如果一不留神出点纰漏,公司就很容易被别人恶意收购,所以那个时候,一家公司只是业务出众是不够的,还必须确保能平稳发展。怎么平稳发展呢?这就需要公司内部架构能协调前进。所以,这就是为什么伟尔斯活着时候迪士尼能发展得挺好,死了立刻就出问题。

艾斯纳下台了,但是迪士尼公司的故事仍然在继续,所以接下来,我们就根据张潇雨老师专栏的内容,看看在艾斯纳下台之后的第二个关键节点,迪士尼是怎么渡过难关的。

艾斯纳下台之后,迪士尼迎来了第二位关键人物:罗伯特·艾格。从2005年执掌迪士尼到现在,艾格只做了一件事,那就是买买买。他为什么选择这么做呢?还是跟产业链有关。经过艾斯纳前期的开拓,迪士尼交到艾格手里的时候,渠道和衍生品已经发展得非常完备了。但因为卡曾伯格的出走,迪士尼在内容创作上后劲不足。在内容-渠道-衍生品这个链条里,内容才是核心的驱动引擎,只有好内容进来,这台赚钱机器才能运转起来。除此之外,在购买好内容的时候,优秀的人才也就自然被买过来了,所以艾格把注意力放到了拥有好内容但渠道力量薄弱的公司上。

他的第一步,就是重启跟皮克斯动画的合作。

早在艾斯纳的时代,迪士尼就和皮克斯合作过。当时皮克斯负责制作动画,迪士尼负责发行并享有电影的版权,双方平分利润。皮克斯接受这个不怎么公平的条款,其实也是无奈之举。当时的皮克斯并不出名,是乔布斯刚花了1000万从《星球大战》导演乔治·卢卡斯手上买下来的。没想到,皮克斯跟迪士尼合作的第一部电影《玩具总动员》就大火,接着《玩具总动员2》《海底总动员》都取得了特别好的成绩,收益相当可观。这个时候,乔布斯就想重新签订跟迪士尼的合作协议,艾斯纳的回复很干脆:你想都不要想。气得乔布斯宣布只要艾斯纳在一天,皮克斯就绝不和迪士尼合作。艾格上台之后换了个路子,说咱们也别重签什么协议了,干脆都来迪士尼不就行了吗,然后在2006年通过互换股票的形式收购了皮克斯,乔布斯因为有50%的皮克斯股份,被收购后顺理成章变成了迪士尼最大的个人股东,入主了迪士尼董事会,完成了一次皆大欢喜的交易。

艾格的第二个大动作就是收购了漫威。

2008年《钢铁侠》上映的时候票房火爆,艾格一看挺火,就找实习生去搜集漫威的所有漫画,然后给他写报告、评估故事和角色的价值。报告交上来一看,漫威旗下居然有8000个角色,艾格觉得漫改电影肯定大有可为,怎么办呢,还是买!漫威漫画的商业模式,一直都是创作漫画,然后把漫画角色卖给各大电影公司,只能分一点成,赚不到多少钱。艾格就说,你们也别卖了,都来我这,直接成立个漫威影业公司,你们自己画自己拍,又能赚钱又能自主创作。这才有了我们现在看到的钢铁侠、雷神、奇异博士、美国队长、复仇者联盟组成的漫威电影宇宙。

2012年,艾格的第三个大动作是买下了卢卡斯影业。

我们前面提到过乔治·卢卡斯,拍了非常经典的《星球大战》和《夺宝奇兵》系列。这个收购过程也很有意思,当时卢卡斯老爷子已经七十多岁了,有次他们聊天,卢卡斯表示年纪大了想退休,艾格一听立刻反应过来,说那就把公司卖给我吧,于是,“星球大战”和“夺宝奇兵”这俩大 IP 也成了迪士尼的资产。

现在看来,艾格主导的这三次收购都非常成功。迪士尼最大程度发挥了自己在渠道和衍生品方面的优势,通过收购解决了自己内容生产能力不足的问题,再次打通生产链条,实现盈利。而对皮克斯的收购,不仅让迪士尼吸收了皮克斯文化中的优点,更重要的是,双方的友好互动让业界其他公司看到了迪士尼的专业和诚意。而接下来对漫威和卢卡斯影业的收购,既带来了非常高的票房,又吸引了很多男观众。当然,作为一个娱乐帝国的掌门人,也有人评价艾格说他一点不懂创意,没有创造力,只知道花钱买买买,将来的某个时刻必定面临资本困局。

到这里,关于迪士尼的第二个关键节点的故事就讲完了,虽然收购让迪士尼重新焕发了生机,但我们知道,没有企业能摆脱钟型分布的影响,在将来可见的时间里,迪士尼依然会到达钟型的尾部,面临新的困境,那时候的迪士尼公司,又将发起一轮新的转型,才能再次走向高峰。这也是商业最神奇的地方,很多时候你说不清怎么做一定是对的,也许这时候你做的正确决定,一段时间之后却成了下一个错误的起因,此时你的缺点,在下一个时刻又可能会成为助力你成功的优点。所以,企业的发展只能走一步看一步,在具体的工作中不断迭代,并没有什么一劳永逸的办法。无论哪家公司都面临着出生、发展、高峰、下降、衰亡的过程,认识到这一点,我们就能够把眼光从高层领导的个人行为上移开,从更高层面去理解和做判断,这样,当企业到达钟型尾部的时候,才能重新找到适合自己的发展模式,从而起死回生,再造高峰。

我们来回顾一下本期内容里的知识要点:

-

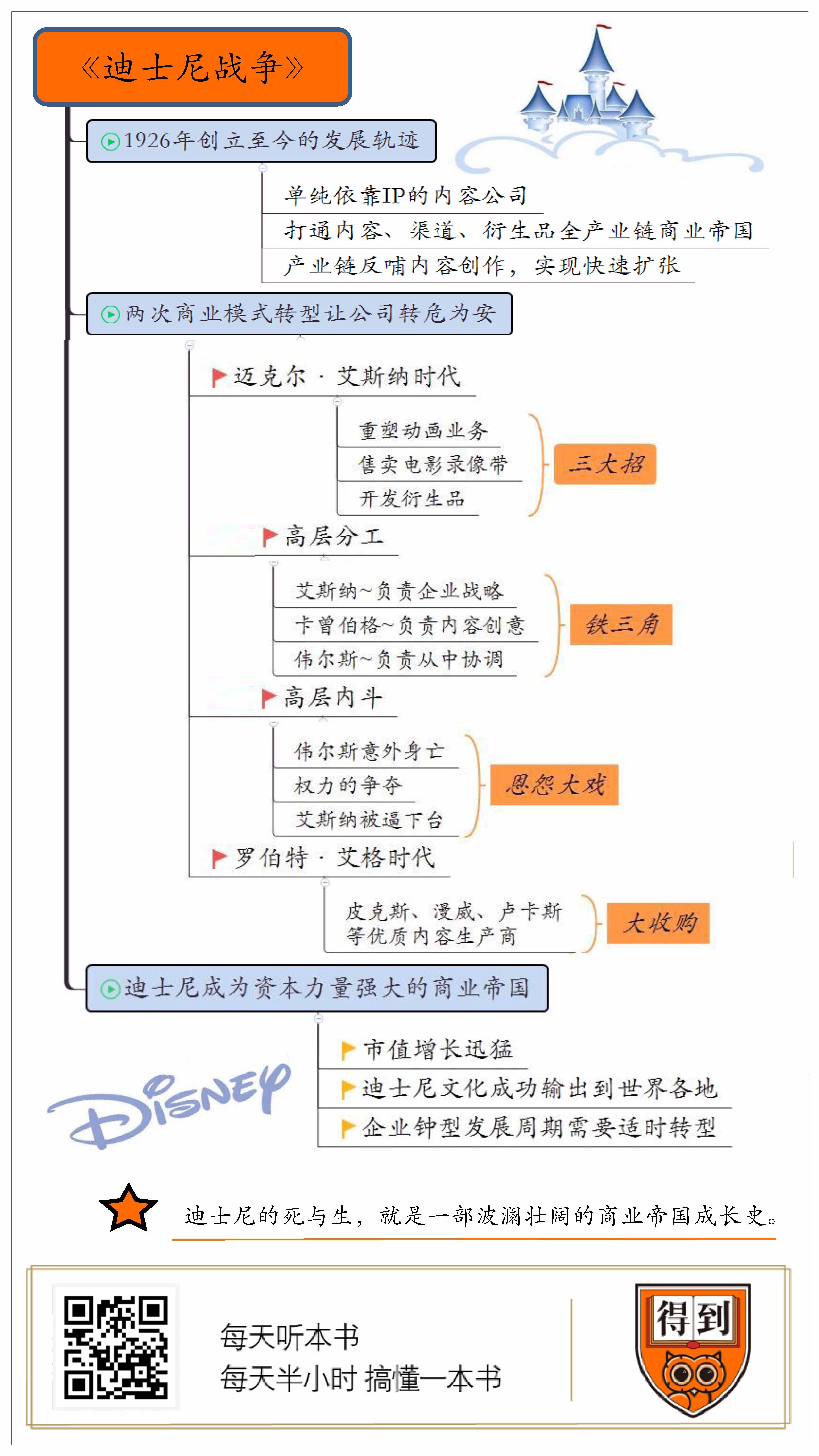

从1926年正式创立到今天,迪士尼从一个单纯依靠 IP 的内容公司,变成打通内容、渠道、衍生品全产业链的商业帝国,市值超过1600亿美元。在近100年的时间里,迪士尼曾经两次来到生死存亡的关头,表面上看,是靠艾斯纳和艾格两任 CEO 力挽狂澜,但归根究底,是企业两次依靠商业模式转型找到新的发展驱动力,从而转危为安。

-

在艾斯纳时代,迪士尼通过重塑动画业务、售卖电影录像带、开发衍生品三个大招,把公司市值从十几亿,带到了将近300亿。这个模式之所以能确定下来,是因为公司的领导层形成了紧密的铁三角关系,艾斯纳负责企业战略,卡曾伯格负责内容创意,伟尔斯负责从中协调。伟尔斯的意外身亡,让稳固的三角结构崩塌,艾斯纳走上独断专行的道路,迪士尼的发展也陷入低谷。

-

在艾格时代,迪士尼凭借自己强大的渠道和衍生品开发能力,收购了皮克斯、漫威、卢卡斯影业等优质内容生产商,从一个自产自销的企业,变成了资本力量强大的商业帝国。

撰稿:毛昆仑 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.在近100年的时间里,迪士尼两次顺利渡过生死存亡的关头,在于依靠商业模式转型找到新的发展驱动力,从而转危为安。

2.一个公司只有业务出众是不够的,还要保证平稳发展,这就需要公司内部架构能协调前进。