《用户增长方法论》 徐玲解读

《用户增长方法论》| 徐玲解读

关于作者

黄永鹏,目前在阿里巴巴担任高级用户增长专家。黄永鹏是一个典型的“斜杠青年”,十年前从广告咨询行业转战互联网,在BAT三家公司都待过,负责过多款用户和日活过亿的产品,比如腾讯手机管家、百度地图、百度外卖、饿了吗星选等等,是身经百战的用户增长实战专家。

关于本书

随着移动互联网流量红利的逐渐消失,单点突击的“脉冲式”用户增长不灵了。这时候,我们需要的是更加系统化和精细化的增长战略,本书就提供了这样一个系统化的思考框架。

核心内容

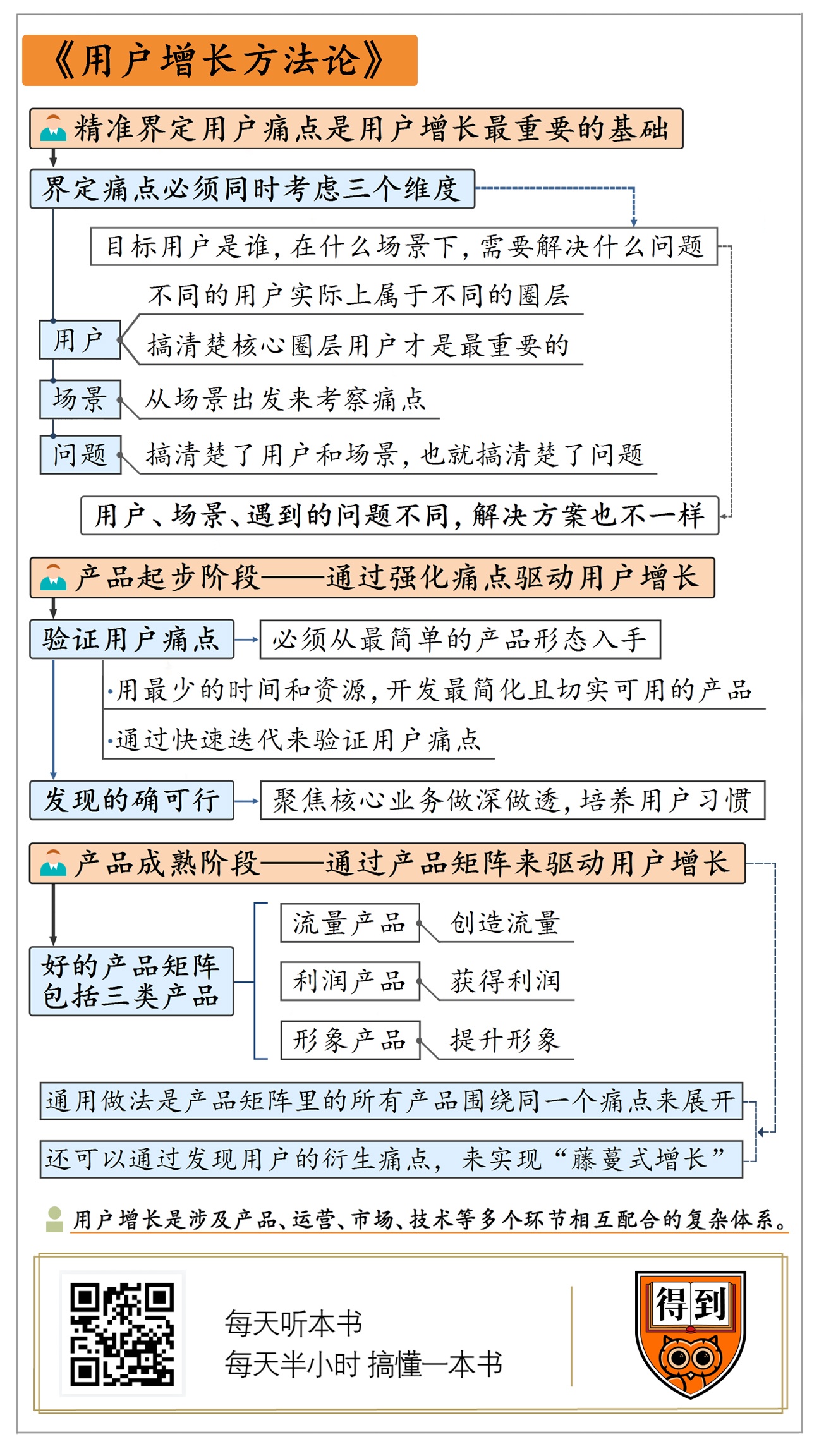

一、用户增长的基础,是精准界定用户痛点。

二、产品起步阶段,通过强化痛点来驱动用户增长。

三、产品成熟阶段,通过产品矩阵来驱动用户增长。

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《用户增长方法论》。

“增长”是当下互联网界的一个热门词汇,几乎人人都在谈增长。原因倒不是因为增长更容易了,而是更难了。随着移动互联网流量红利的逐渐消失,“闪电式扩张”的机会越来越少了;依靠简单粗暴的刷屏曝光或者买流量、拉新客来实现用户增长,也不灵了。这时候,我们需要的是更加系统化和精细化的增长战略。这本《用户增长方法论》就给我们提供了这样一个系统化的思考框架。

这本书的作者叫黄永鹏,目前在阿里巴巴担任高级用户增长专家。黄永鹏是一个典型的“斜杠青年”,十年前从广告咨询行业转战互联网,在BAT三家公司都待过,负责过多款用户和日活过亿的产品,比如腾讯手机管家、百度地图、百度外卖、饿了吗星选等等。在这期间,他既做过以0成本获得上百万用户的活动,也做过一年投入几亿元来拉动用户增长的大项目;既实现了一些产品的快速增长,又经历了一些产品的衰亡和失败,可算是身经百战的用户增长实战专家。

黄永鹏认为,对于用户增长,目前存在一些典型的理解误区。很多人把用户增长简化为某个运营动作,比如品牌曝光、买流量、给补贴等等。其实,用户增长是一个复杂体系,涉及产品、运营、市场、技术等多个环节的相互配合,光靠单点突击是不行的。如果没有系统化思维,即使突然引爆了增长,你的产品也可能接不住,结果昙花一现。

再比如,有些人做用户增长时喜欢跟风,当前谁最火我就学谁。但是,像瑞幸咖啡、小红书、抖音、拼多多,增长方式各不一样,你到底学谁呢?可能学得四不像。做用户增长,你不能光看别人的成功经验,还要切实根据自己产品的所处阶段、行业属性、竞争形势等等,寻找最适合自己的增长战略。

在这本书里,黄永鹏从产品、渠道、营销创意等多个维度,搭建了一套完整的用户增长方法体系,让初级产品经理也能够很快上手。当然,我得强调一下,这里面最重要的,还是产品。如果产品本身有问题,就好像你种下去的是一颗草籽,无论你怎么精心浇水施肥,也不可能成长为参天大树。

本期音频,我就围绕产品,分三个部分来给你介绍黄永鹏的用户增长方法。

第一, 用户增长的基础,是精准界定用户痛点。

第二, 产品起步阶段,通过强化痛点来驱动用户增长。

第三, 产品成熟阶段,通过产品矩阵来驱动用户增长。

先来说第一点,用户增长的基础,是精准界定用户痛点。这里的痛点就是指用户需求,包括了我们常说的痛点、爽点和痒点,为了方便讲述这里我统称为痛点。

人人都知道找准痛点很重要,这已经是老生常谈。但问题是,仍然有大量初创公司找到了伪痛点,结果惨遭失败。硅谷有一家智库仔细分析了101家初创公司的失败原因,结果发现,找错痛点导致产品“无市场需求”,排在死亡原因的第一位,有高达42%的初创公司中招。

在中国互联网界,死于“找错痛点”的创业公司同样一抓一大把。比如在几年前的O2O创业浪潮中,“上门理发”就是一个典型的伪痛点。想想看,我们理发最大的痛点,真的是因为懒而不愿意出门吗?并不是。绝大多数居民小区附近都有理发店,去一趟很方便。我们最担心的,是找不到合适的理发师,剪出来的发型不满意。而“上门理发”并不能解决这个问题,还会额外造成打扫卫生的麻烦和安全隐患。

再比如,这两年有很多创业团队杀入陌生人社交领域,结果全都掉进坑里。社交软件JOIN的创始人于宙说,他在这个领域摸爬滚打了一年多,结果吃惊地发现:陌生人社交这个赛道根本不存在!大家全都找错了痛点。

想想看,作为一个现代人,你几乎每天都和陌生人打交道,这根本就是一个无法避免的事情。但要注意,现实生活中的陌生人社交都是场景驱动的,比如你要创业,就会去认识一些投资人;你想打羽毛球,就要结交一帮球友;你去读个MBA,就认识了一堆新同学。很显然,点对点的陌生人社交产品,不能解决这些场景化的社交需求。陌生人社交产品唯一能满足的真实需求,其实是线上约会和相亲。所以不奇怪,活下来的社交产品要么转去做熟人社交,要么转去做社区或者直播,要么直接转为线上约会和相亲。

我们进一步问:为什么连资深的产品经理也会找错痛点呢?原因就在于,我们考虑痛点时容易陷入单一维度,而实际上界定痛点必须同时考虑三个维度——用户、场景、问题。也就是说,你的目标用户是谁,他在什么场景下,需要解决什么问题。这就是作者界定痛点的“三角公式”。

我们以吃饭这件事为例来说明。程序员张三,他在公司加班肚子饿了,但没时间出去吃饭,所以他选择饿了吗外卖。广告人李四,他要在北京国贸附近请朋友吃饭,但不知道那里有什么好餐厅,于是他选择上大众点评看看。大学生王五,他今天过生日想请几个室友吃饭,想找个能吃能玩还便宜的地方,于是他选择去美团团购。你看,张三、李四、王五这三个用户身份不同,场景不同,遇到的问题不同,当然痛点也就不一样,解决方案也不一样。

在界定痛点的“三角公式”中,我们重点讲讲用户和场景这两个维度,因为最后一个维度“问题”,其实是必须放在这两个维度中来思考的。搞清楚了用户和场景,自然也就搞清楚了问题。

先来说用户。同一款产品,理论上可以覆盖不同的用户群体。比如,在线少儿英语的用户,有的是希望提高英语考试成绩;有的是希望提高英语交流能力,特别是听说能力;有的是希望为出国留学做准备。还有,同样是健身产品用户,有的是想减肥,有的是想塑形,有的就是明确地想练出马甲线。再比如,一款高端跑鞋,它的用户包括马拉松跑者、普通跑步爱好者,以及跟风偶尔跑一跑的大众。

这些不同的用户,实际上属于不同的圈层。在产品初期,千万不能贪大求全,想去覆盖所有圈层,而应该把业务聚焦于某一个核心圈层。这个核心圈层,就是梁宁老师所说的“第一只羊”。如果你的第一只羊在这里玩好了,那么就可以锁定这类用户去做推广,逐渐把这个圈层打透;然后才可以开始下一步,也就是破圈,把产品扩展到其他圈层。

比如,小米的早期业务,就是聚焦于对配置要求比较高、追求极致性价比的手机发烧友圈层。在这个圈层打响口碑之后,再破圈触达普通手机用户。再比如,2020年跨年夜刷屏的B站晚会,被网友认为完爆各大卫视的跨年晚会,成功破圈。这背后,是B站花了整整十年时间,只专注于二次元圈层用户,从而深刻理解了90后、00后群体的文化心理。

实际上,真正能实现全圈层覆盖的产品是极少的,像阿里每年的双十一活动,是投入了一二十亿的市场费用,才基本覆盖了线上线下的大部分传播渠道。对大部分产品来说,搞清楚你的核心圈层用户,养好你的第一只羊,才是最重要的。

说完了用户,再来说场景。很多时候,用户是谁搞清楚了,但对使用场景却没想清楚,同样会踩坑。书里讲了一个很有意思的案例,案例的主角是“凯叔讲故事”的创始人王凯。

我们知道,王凯原来是央视主持人,还是小说演播艺术家,拿过很多奖。对他来说,给孩子们讲讲故事是小菜一碟。开始创业后,第一天他就一口气录了18个故事在产品里上线。没想到的是,后台却接二连三地遭到用户投诉,说他讲的故事过于生动鲜活了。这就奇怪了,讲故事难道不就应该生动鲜活吗?

原来,凯叔犯了一个错误,就是没有考虑到场景。这款产品的典型使用场景,是每天晚上8点半以后,妈妈陪着孩子在床上一起听故事。家长除了希望故事给孩子带来新的认知,同时还希望故事能起到哄睡的作用,孩子听着听着就睡着了。结果呢,凯叔讲得实在是太精彩,孩子越听越兴奋,越听越睡不着,当然要引起家长投诉了。

通过场景分析,凯叔这才搞清楚了用户真正的痛点,及时调整了产品策略。在故事结束的时候,附上一首轻柔缓慢的诗歌,反复读十几遍,声音越来越小,孩子很容易就睡着了。调整后的产品受到了家长的一致好评。你看,这就是从场景出发来考察痛点的重要性。

再补充一个我自己印象很深的案例,也是关于场景的。日本丰田公司有一款叫做“塞纳”的客货两用箱型车,在北美市场卖得不好。公司想针对北美市场的特点,对车型进行全面改进,并任命一位叫横谷雄司的年轻人担任研发总工。想想看,如果是你,该怎么做呢?

一般能想到的,就是看看目前北美市场上流行什么车型,查查资料,做一些用户调查。然而,横谷雄司的做法是,亲自开着老款塞纳,走遍美国50个州、加拿大13省和墨西哥大部分地区。他这是在干什么呢?就是通过亲身融入场景,来体会用户的痛点。

横谷雄司发现,加拿大的马路,中间比两边高出不少,可能是因为加拿大经常下雪,这样比较容易排水的关系。考虑到这一点,就必须增强切换车道时的控制性能。在开到密西西比河和五大湖区时,横谷雄司发现当地的横风和侧风很大,他的塞纳车被吹得直摇晃,这就要求增加车身的稳定性。

横谷雄司还发现,在日本,路途一般比较短,日本人也不喜欢在车内喝东西,一个杯架足够用了;但是美国人经常开长途,他们常常在车里放上两杯咖啡,再另加几瓶水,因为中途可能买不到喝的,而且美国人还喜欢边开车边吃汉堡薯条。于是,新款塞纳一口气在全车里设计了14个杯架,以及一按就伸出来的食物托盘,让长途旅行者觉得非常贴心。还有,美国人喜欢去家居超市家得宝买大件货物自己回家组装,但老款塞纳的后座空间太小,装不下那种最常见的4英尺宽、8英尺长的夹板。而新款塞纳加长了后座空间,刚好能装下这种尺寸的夹板。

可以想见,经过这样的一系列改进,新款塞纳在北美市场大获成功。从这个例子我们能更清楚地看到,如果不进入用户的真实使用场景,你就很难发现用户的真实痛点。

好,这部分我们介绍了界定痛点的三个维度,用户、场景、问题。用户不同,场景不同,遇到的问题不同,解决方案也不一样。精准界定用户痛点,是用户增长最重要的基础。

找用户痛点这么难,一不小心就会踩坑,怎么办呢?经验不足的产品经理,往往一上来就规划一个大而全、包含各种功能的产品,心里想,我反正广撒网,总能逮到一个痛点吧。这样做其实是很要命的,功能太多之后,你都不知道该从哪里开始验证和优化。

实际上,要验证用户痛点,必须从最简单的产品形态入手,业内称之为MVP。这可不是指最有价值球员,而是指最小可行性产品,Minimum Viable Product。也就是说,要用最少的时间和资源,开发出一个最简化并且切实可用的产品,通过快速迭代来验证用户痛点。

比如,微信的最小可行性产品就是一个即时通讯工具,它的1.0版本今天看起来非常简陋,只有四个基本功能:发送文字、发送图片、导入通讯录、设置头像和微信名。再比如,得到公司的最小可行性产品,就是罗振宇在2012年12月21日,也就是玛雅人预言的世界末日那一天,在优酷推出了第一期15分钟的《罗辑思维》节目。

从这里也可以看出,最小可行性产品并不一定是一个App或者网站,它可以是一段视频、一个公众号,甚至是一个微信群。假设,你想做一款针对初级产品经理的在线收费培训产品,那么,你是不是非得先去开发一个App,然后招募一堆老师,录制一系列课程,然后才能上线验证用户需求呢?完全用不着。最简单的验证方法,就是拉一个初级产品经理的微信群,然后做一个培训课件PPT或者录一段视频课程,共享到群里,你马上就会得到用户的真实反馈,从而初步验证这个需求到底存不存在。

如果你验证完痛点,发现的确可行,那么接下来,就要聚焦于这个核心业务,做深做透,而不要急于把战线拉长。以滴滴出行为例。你肯定还记得,滴滴的第一个最小可行性产品是在线打出租车,这是2012年9月推出的。而现在我们最常用的滴滴专车业务,是在两年之后,也就是2014年8月才推出的。

为什么前后两个业务相差了两年之久呢?原因之一是产品形态还不成熟,但更重要的原因是,培养用户习惯、强化痛点需要一个比较长的时间。当时绝大多数人还没有形成使用网约车的习惯,如果贸然推出专车业务,很难实现快速增长。而通过2014年滴滴和快的的补贴烧钱大战,用户在线叫车的习惯已经被培养起来了,这时候再顺势推出比出租车更方便、服务更好的专车,就水到渠成了。

说完成功的案例,再来说一个失败的案例,就是黄永鹏亲手负责过的百度外卖。百度外卖是百度这几年来,少有的发展得很好的产品,曾经在针对白领的外卖市场做到份额第一,估值一百多亿元,与美团外卖、饿了吗并列为外卖三巨头。可惜的是,这样一个明星产品,最后却失败了,被饿了吗收购。

那么,百度外卖到底败在哪里呢?黄永鹏认为,最根本的原因,就是百度外卖在还没有把核心业务做深做透的情况下,在错误的时间做了错误的产业布局。我们来复盘一下当时的情况。2015年是决定百度外卖胜败的关键一年。这一年,外卖三巨头各自完成了新一轮融资,先是百度外卖融到了2.5亿美元,紧接着饿了吗融到6.3亿美元,然后美团和大众点评合并,融到了33亿美元。备足了子弹后的三巨头开始了最后的拼杀。

饿了么和美团的战略选择是,将业务聚焦在外卖业务,通过大量补贴来抢地盘、抢商铺,等于是在外卖领域重演了一次滴滴、快的大战。而百度外卖的选择却很奇怪,它投入大量精力和资本去做餐饮领域的其他布局,比如自建中央厨房、自建餐饮品牌、上线生鲜电商等等。在强敌压境的情况下,这样做的结果当然是坐失外卖基本盘,等它反应过来的时候已经太晚了。

百度外卖错在哪里呢?自建品牌、生鲜电商不是不能做,但这些业务,应该是在核心的外卖业务获得显著竞争优势之后,以高频、刚需的超大流量来拉动,就像滴滴以网约出租车的流量来拉动专车业务一样。试想,如果滴滴在网约出租车的补贴大战中落败了,它的专车业务还能做起来吗?道理是一样的。

好,这部分我们讲了,产品起步阶段,要先通过最小可行性产品来验证痛点,然后通过聚焦核心业务、不断强化痛点来驱动用户增长。

当产品有了足够坚实的核心业务,接下来,就可以考虑增加不同的业务线和产品组合,通过产品矩阵来驱动用户增长。产品矩阵的要点,是让不同的业务和产品承担不同的职能和角色,相互协同、相互导流。

比如,雷军把小米的产品矩阵叫做“铁人三项”,这是指小米的业务有三大块,分别是:以小米手机为代表的智能硬件,以小米商场、小米之家为代表的新零售,以及以MIUI和小米云为代表的互联网业务。在这“铁人三项”中,小米手机流量极高但利润率极低,它就是用来引流的;新零售,是用来沉淀用户的商业场景;而以MIUI和小米云为代表的互联网业务,才是小米真正赚钱的业务。

一般来说,好的产品矩阵要具备三类产品:流量产品、利润产品和形象产品。顾名思义,这三类产品是分别用来创造流量、获得利润和提升形象的。而且,并不是一定要像小米这样的巨头才玩儿得转产品矩阵,很小的业态也是可以做的。在这本书里,黄永鹏讲了一个真实的小案例。

黄永鹏说,他家楼下有个卖馅饼的小伙儿,只做两种素馅饼,酸白菜的和韭菜鸡蛋的,1.5元一个,都非常好吃。黄永鹏经常在他家买馅饼,一来二去就和小伙儿混熟了。有一天黄永鹏问小伙儿,生意怎么样,小伙回答说,销量还行,但因为价格比较低,赚不了什么钱,要是提价又怕没人买。

于是,黄永鹏给他支了一招:第一,在现有酸白菜和韭菜鸡蛋的基础上,再增加两种口味的素馅饼,比如白菜豆腐和西葫芦鸡蛋,价格还是1.5元一个。卖一段时间看看哪种好卖,然后把不好卖的淘汰掉。第二,增加两种肉馅饼,猪肉馅的,2.5元一个,牛肉馅的,3元一个。第三,推出一款小龙虾馅饼,定价5~6元,每天只做20个。同时,在摊位旁边放上一盆子鲜活的小龙虾,立个牌子写上“最鲜活的小龙虾馅饼,每天限卖20份”。

这是在干什么呢?其实,这就是黄永鹏给馅饼摊设计的产品矩阵。素馅饼,就是流量产品,增加品类的目的是为了找出真正的爆款,然后只做爆款引流。肉馅饼,是利润产品,让小伙儿在不流失低端客户的同时增加利润率。至于小龙虾馅饼,就是典型的形象产品,目的是为了营造一种品质感和稀缺感,让顾客觉得这里的馅饼食材新鲜、讲究,让人放心。

黄永鹏说,半个月之后,卖馅饼的小伙非常兴奋地告诉他,这半个月挣到的钱比过去一个月都多,来买馅饼的人也明显增多了。这可以算是用产品矩阵拉动用户增长的典型案例。

在这个案例里,产品矩阵里的所有产品是围绕同一个痛点来展开的,这也是很多企业做产品矩阵的通用做法。不过,还有一类企业,它们在做核心业务的时候,发现了用户的衍生痛点,于是沿着这个衍生痛点布局新的业务。

讲一个传统产业里的典型案例,就是日本雅马哈公司。日本雅马哈公司是一家同时生产乐器、家具、汽车、电器、机器人等多元产品的企业集团。看着它这些相互不搭界的业务领域,你可能觉得莫名其妙,但如果回顾它的发展历程,其实是有迹可循的。

雅马哈一开始的业务是修理钢琴,修着修着发现很多钢琴质量不好,所以开始自己造钢琴。钢琴是木质的,雅马哈在学会造钢琴以后就顺便制造木质家具,然后开始造木质的飞机螺旋桨,并由此进入了飞机引擎生产领域,然后又接着开始自己造汽车,然后是造机器人。你看,它的每一个新业务领域,都是在做旧业务的时候,因为发现了新痛点而自然生长出来的,吴伯凡老师把这种增长方式叫做“藤蔓式增长”。

在中国互联网界,字节跳动的产品线就是典型的“藤蔓式增长”。今日头条是字节跳动起家的产品,创立于2012年,到2016年时日活用户数为6600万,月活用户数为1.4亿,正处于高速增长期。就在这一年,张一鸣敏锐地发现,用户在今日头条上看视频的总时间已经超过了看图文,这意味着图文资讯类产品即将触顶,而短视频正在崛起。

在发现了这个新的痛点和需求之后,张一鸣提出了“all in”战略,集中公司资源全力攻打这个痛点,在不到半年时间内推出了三款短视频产品,分别是头条视频、火山直播和抖音。其中头条视频和火山直播本来是放在今日头条平台上的,张一鸣把它们拿出来独立运营,头条视频改名为西瓜视频,火山直播改名为火山小视频,它们和抖音一起组成了字节跳动的视频产品矩阵。

其中最后这一步很关键。如果西瓜视频和火山小视频没有拿出来独立运营,就不一定能走很远,这样一来字节跳动的视频矩阵就会薄弱很多。这是有前车之鉴的。比如迅雷,当年他们通过下载业务,发现了用户的衍生痛点,就是对影视剧内容的需求,于是他们做了一个叫“迅雷看看”的视频平台,以影视剧为主。可惜的是,这个平台最终没有做起来。

迅雷创始人程浩说,他最大的错误,就是没有把迅雷看看拿出来独立运营,而是放在原有的组织结构之下。迅雷本质上是一家技术驱动的公司,核心业务是通过技术手段让用户下载更快。而迅雷看看本质上是一个内容驱动的产品,属于娱乐业范畴,玩儿法是完全不一样的。结果这种不同基因的产品在公司不能兼容,迅雷看看也就坐失了成为爱奇艺或优酷的机会。

好,这部分我们讲了,产品成熟阶段,可以通过产品矩阵来驱动用户增长。好的产品矩阵要包括流量产品、利润产品和形象产品;还可以通过发现用户的衍生痛点,来实现“藤蔓式增长”。

好了,关于黄永鹏的用户增长方法,我们就介绍到这里,下面简单回顾一下。

用户增长的基础,是精准界定用户痛点。界定痛点有三个维度,分别是用户、场景、问题。用户不同,场景不同,遇到的问题不同,解决方案也不一样。产品起步阶段,要先通过最小可行性产品来验证痛点,然后通过聚焦核心业务、不断强化痛点来驱动用户增长。到了产品成熟阶段,可以通过产品矩阵来驱动用户增长。好的产品矩阵要包括流量产品、利润产品和形象产品;还可以通过发现用户的衍生痛点,来实现“藤蔓式增长”。

如果你对用户增长方法感兴趣,还可以去听梁宁老师的课程《产品思维30讲》和《增长思维30讲》,相信你会更有收获。

撰稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.精准界定用户痛点,是用户增长最重要的基础。

2.产品起步阶段,要先通过最小可行性产品来验证痛点,然后通过聚焦核心业务、不断强化痛点来驱动用户增长。

3.好的产品矩阵要包括流量产品、利润产品和形象产品;还可以通过发现用户的衍生痛点,来实现“藤蔓式增长”。