《杀戮与文化》 曲飞工作室解读

《杀戮与文化》| 曲飞工作室解读

关于作者

维克托·戴维斯·汉森,军事历史学家,加利福尼亚州立大学弗雷斯诺校区古典文化学教授,古典学者和战争史专家,曾获美国国家人文科学奖章,观点新锐,同时也富有争议性。

关于本书

《杀戮与文化》是汉森的代表作,曾被《纽约时报》列为畅销书。很多战争史学界的大腕都很看好这本书,比如英国顶级军事史学家约翰·基根,就评价这是一本必将名扬四海的书。罗胖推荐“所有正在为组织效率担心的人,都应该读这本书,而且应该反复读”。

核心内容

西方军队胜利的秘密是什么?本书作者认为,是西方的文化。并且他把西方文化的核心要点概括为自由、理性,作者列举的西方军队对非西方军队的胜利,背后的根源都在于这种文化。他用了9场战役的案例,来对这一观点加以说明。

你好,欢迎每天听本书,今天要说的书是《杀戮与文化:西方军队胜利的秘密》。

可能有的资深用户还有印象,2015年罗辑思维定制出版过这本书的实体书,半年不到,卖了4万多本。为什么这么火?就是因为,这本书讲出了一个的道理:一种文化、一种人与人的组织结构,是如何塑造出人类历史上最高效团队的。用罗胖的话说,所有正在为组织效率担心的人,都应该读这本书,而且应该反复读。

那么这本书究竟讲了什么呢?首先,这是一本讲战争的书,讲到了从古至今很多有名的战役,从古希腊一直到越南战争。但是,这又不是一本仅仅讲战争的书,你看作者的选题就能看出来他的意图,为什么选取这些战役,因为这些基本都是西方军队打败非西方军队的案例。这就很有意思了,为什么西方军队从古至今打仗,总是赢的时候多,输的时候少?这就是这本书要探讨的“西方军队胜利的秘密”,也是我们试图进一步挖掘的,这个秘密对于我们今天打造优秀团队、提高组织效率究竟有哪些启示意义?

这本书的作者叫维克多·汉森,是美国比较新锐也比较有争议的一位学者和战争史专家,《杀戮与文化》是他的代表作,很多战争史学界的大腕都很看好这本书,比如写过《一战史》《二战史》的英国顶级军事史学家约翰·基根,就评价这是一本必将名扬四海的书。在这本书里,汉森提出,西方军队胜利的秘密,就在于军队背后的文化。

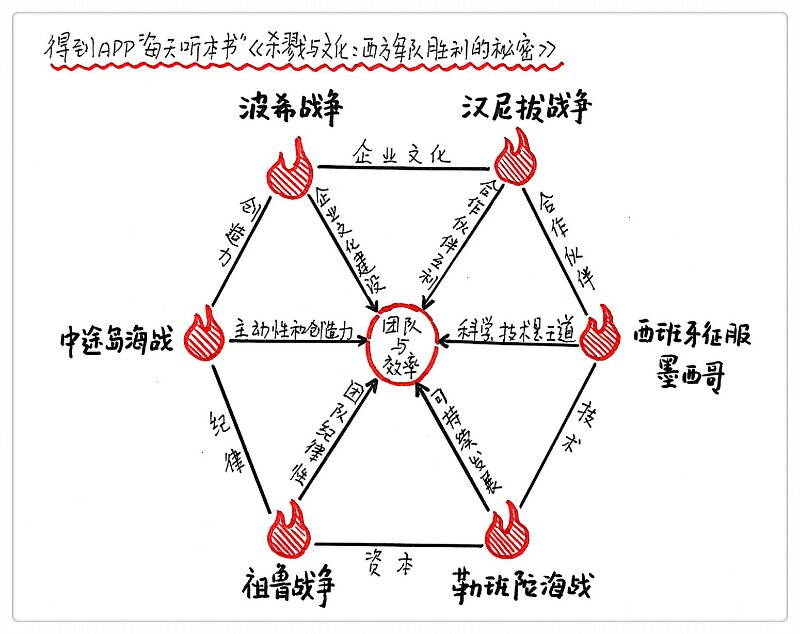

书里通过9场战役来论述和定义西方军队的文化,以及这种文化是怎么演变成战斗力的。我们选了其中6场有代表性的,按照时间顺序分别是:古希腊人和波斯人的萨拉米斯海战、古罗马和迦太基的汉尼拔战争、西班牙征服墨西哥的战争、欧洲基督教联军和土耳其人的勒班陀大海战、祖鲁战争中的罗克渡口战役以及太平洋战争中的中途岛海战。这些战役都是怎么回事,西方军队最终赢在什么地方?作者强调的文化,在这里究竟起了什么作用?我们今天又能从这里挖掘到什么关于团队和效率的秘密?下面我们就一起重读这本好书,边听边想,一起发现答案。

首先,你要是想建设一个成功的团队,那就得把团队里每一个成员的力量都凝聚起来,让大家都使劲儿,怎么做到这一点呢?从团队文化建设的角度来说,那你首先要给大家一个让他们都认同的理念,或者说信念,来作为目标。有了这个理念,当你的团队遇到危险、考验的时候,大家才能发自内心地来维护团队,而这个时候,人往往能激发出来非常大的潜力。一些本来实力比较弱小的群体,也能够战胜实力比他们强大得多的群体。关于这一点,这本书里有一个很典型的例子,就是我们要讲的第一个故事:波希战争。

波就是波斯,现在的伊朗,希就是希腊,它们的战争发生在什么时候呢?公元前480年。顺便说一下,这个年份很值得一说,我们知道孔子写春秋,就写到鲁哀公十四年,也就是公元前481年,然后孔子去世是在公元前479年,都是同一个时间段,也就是说波希战争是发生在孔子晚年时候的事,距离我们今天当然是很遥远了,但是这件事对我们今天还是很有启发,所以我们要讲。

简单说一下波希战争的背景,当时的希腊还没有今天的希腊大,但是当时的波斯,是一个地跨亚非欧三洲的大帝国,可以说双方实力非常悬殊。我们都看过一个电影,叫做斯巴达三百勇士,讲的就是波希战争的事儿,你看当时波斯那边千军万马,希腊这边呢,就只有三百勇士,最后还都战死了。这个电影就讲到这儿,那接下来发生了什么呢?接下来波斯人占领了雅典,一把火给烧了,然后他们继续往南打,要是打到斯巴达,整个希腊就完了。而这时候,希腊人一看陆上打不过,那就拼海军。然后就在公元前480年,在萨拉米斯这个地方,跟波斯舰队决战。虽然希腊这边也是船少,但是最终以少胜多,打败了波斯。这个胜利当然靠的是天时地利人和战略战术各方面,但是我们关注点在于,这么弱小的希腊,面对这么强的波斯,为什么敢拼命,不投降。

这本书里给出的解释就是,希腊人是捍卫他们的自由。这个自由不是一个抽象概念,也不是一个口号,它是一整套的生活方式。具体包括,思想言论方面的自由、公民制度、私有财产以及迁徙的自由。可以说,这个就是全体希腊人认同的一种理念。所以他们拼命,就是为了按照他们喜欢的生活方式来活着。所以你看,这种有统一、专注的信念的团体,哪怕实力很弱,也有可能打败强敌。

这么说来波希战争希腊的胜利,我们可以总结为信念的胜利,但是团队光靠信念,那还是不够,而且团队越大,越难维持统一的信念,因为人跟人的想法总是不同的嘛,那要维持一个团队的持续扩展,除了信念,你还得有物质层面的,得有一套切实的制度保障,让你的团队成员和合作伙伴感觉到,跟你站在一起是最有利的。在这方面,最成功的是早期的罗马人,这就是我们要讲的第二个故事:汉尼拔战争。

罗马我们都知道,鼎盛时期整个地中海、半个欧洲都是他们的,但罗马起步期最关键的一步,你知道是什么吗?就是打败迦太基,这是一个在当时比罗马还强大的国家,在今天北非的突尼斯一带,跟意大利正好隔海相望,是地中海的主要竞争者。

迦太基曾经出过一个了不起的人物,叫汉尼拔,西方历史上有四大名将,几千年来公认军事水平最高的四个人,有亚历山大、恺撒、拿破仑,这三位我们都比较熟,还有一个就是汉尼拔,跟他们并列,你就知道这个汉尼拔的水平了。

罗马和迦太基打过三次大战役,其中第二次,也是规模最大时间最长的一次,就是跟汉尼拔打的,当时汉尼拔打到意大利本土,三场大战役,杀了罗马士兵大约10万人,这在当时是天文数字,要不是汉尼拔没有攻城的重武器,可能罗马城都守不住,可以说这是罗马最危险的时候。

那罗马是怎么挺过来的呢?靠的是联盟的力量。当时的罗马还不是帝国,意大利的政治格局是一个大的城邦联盟,罗马是盟主,但是对联盟的其他小弟,都给予平等待遇,让他们都享有跟罗马人一样的公民权,包括选举权、私有财产保护等等,这是非常宝贵的。而且罗马平常除了征兵,对联盟的小弟没有太多干涉,有事的时候还罩着他们。就是这个做法救了罗马,虽然他们被汉尼拔打得那么惨,但是罗马的小弟们还是觉得,在罗马的领导下日子过得很舒服,跟着罗马混,比跟着汉尼拔混有利,所以都愿意帮助罗马。

所以罗马每次被汉尼拔打败,很快又能招上来新兵,满血复活接着打,汉尼拔虽然能打,但他在意大利没有这样的基础,最后他的优势,生生被罗马人给耗掉了。然后在公元前202年,罗马人绕过汉尼拔,直接打到非洲,去端迦太基老窝,汉尼拔仓促回去救援,结果被罗马打败,之前百战百胜的将军,这一败就再也缓不过来。然后迦太基政府求和,割地赔款,汉尼拔流亡,后来死在今天土耳其的一个地方。又过了几十年罗马发动第三次迦太基战争,彻底灭了迦太基一统西地中海,为未来的霸主地位奠定了基础。

这就是罗马打败迦太基的过程,打个比方,罗马和它的这些联盟小弟,就像一个大公司和它的合作伙伴,长期合作过程中一直是互惠互利,这样对客户的黏合度当然就高,大公司遇到经营困难的时候,客户愿意跟你共同应对风险。而迦太基,虽然有钱,又有汉尼拔这样的高手,但维护团队维系客户这方面,比罗马差太多,最终只能失败下桌。

我们从前面说的两个故事里提炼一点组织建设和管理方面的启示,那就是第一,一个成功的组织要有一套让成员都认同的、愿意为之奋斗的理念,或者说企业文化;第二,要有一套互利机制,让你的核心合作伙伴愿意跟你共进退。这两个都可以说是硬件方面的,那一个成功的组织,还必须得有一套运转良好的软件系统,最重要的两个点:技术、资本。技术和资本是怎么来的?让我们看下面两个故事。

先看技术,这个时间跨度比较大,我们从罗马那个时代一下子往前推进一千七百多年,到1521年,相当于中国明朝中期了。这一年发生了一件大事,已经发现新大陆的西班牙人,正在中美洲扩张,攻打当地最强大的土著人政权,阿兹特克帝国。

阿兹特克帝国在今天的墨西哥,当时的人口最保守估计也有好几百万,而且阿兹特克人是整个中美洲最狠最能打的民族。而西班牙那边有多少人?只是来了一个非官方的探险队,前后加起来也就两千人不到。结果就是这点人,三年时间不到,征服了阿兹特克帝国,把他们的首都,就是今天的墨西哥城,夷为平地。西班牙人凭的是什么?就是技术优势。

阿兹特克人那边的武器,没有金属,肉搏用的是木棒,镶着黑曜石,远程武器,弓箭的箭头是兽骨的,盔甲是棉花的;再看西班牙人那边,有金属的盔甲、剑、长矛、十字弩和火枪,虽然当时只是单发的,而且还有大炮,有马,这可以说完全不是一个时代的战争,再加上还有传染病,所以西班牙人赢得胜利没有什么悬念。这场战争怎么打的这不是我们的关注点,我们要关注的问题在于,为什么这些技术优势都出现在西班牙人这一边?

这里边有些是客观原因,比如说马,美洲就是没有,那没办法。但更多的是主观层面的,用来冶炼金属的、造火药的、造大船的这些原材料美洲都有啊,为什么他们没发展出来呢?这本书里给出的答案是:这是西方文明重视理性与科学的结果。

西方文明从他们的源头希腊开始,一直是有一个传统,就是理性思维,把科学技术研究从生活中独立出来,不受宗教、伦理、政治这些因素干预。就拿宗教来说,你看希腊神话,希腊人信奉那么多神,但不耽误他们做自然科学研究,一切研究以理性和逻辑为准绳,不被一切非科学的东西左右,而且一代代传承有序,有数字有公式,后人可以接着前人的成果继续研究,不断继承,也不断修正改进。

此外西方文明也善于吸取别人的经验,就拿火药来说,这是我们中国人发明的,但是大规模生产、使用、改进火器,这个只有西方人做到了,所以他们在这方面后来居上。而且不光火药,古代的三列桨战舰、近代航海用的星盘,这都不是西方人发明的,但在西方人手里不断改良进步,最终成了西方人的大杀器。

再看阿兹特克人,他们的文化可以说是一种非常不理性的文化,你今天到墨西哥这些国家看看阿兹特克的历史遗迹,最有名的就是那些金字塔,很宏伟,但你知道这是干什么用的?都是杀人的祭坛,阿兹特克文化就特别热衷于杀人祭神,认为这是为了维持宇宙的运转,把精力都投入到这些方面,没有科学,更没有科学的方法体系。所以当阿兹特克人面对西班牙人的时候,中间差的是两千年的科学发展,这仗怎么打?

这就相当于,西方是个大公司,这个公司一直把大量精力资源投入到研发部门,研发不受行政、销售这些方面的干预,并且有不断自我改进的纠错能力,那这个公司的产品能不强吗?技术附加值能不高吗?而我们知道欧洲历史上经历过所谓黑暗时期,正是因为那段时间教会主导一切,宗教意识形态压倒一切,阻断了这种科学和理性的传播,欧洲就落后了,然后通过文艺复兴,重新重视理性思维,把科学和信仰、政治剥离开,不久之后就又重新强大了。所以西班牙征服阿兹特克的故事告诉我们的就是:科学、技术以及对科学技术的重视,对一个国家或者一个组织来说,就是王道。

除了技术,另一个重要的是资本。我们之前讲过一本书,叫《海都物语》,讲的是威尼斯人的历史,要是没听过也欢迎您去听一下。《海都物语》里讲威尼斯几百年来一直稳居地中海财富榜头把交椅,所以叫海洋之都。关于威尼斯人怎么发家致富,《海都物语》里讲了,那它们军事实力怎么样,最突出的一次就体现在下面要说的,1571年勒班陀大海战。

勒班陀这个地方,在今天希腊附近,我们知道1453年土耳其人占领了君士坦丁堡,之后一百多年中他们一直向欧洲内陆推进。威尼斯是个商人共和国,商业利益至上,所以这一百多年间和土耳其大多数时候都保持和平,但同时也在积蓄力量,这段时间土耳其的海军在东地中海一带也频繁活动,这就威胁到威尼斯人在这一带的贸易据点了,威尼斯不能忍,然后就攒起一票人,有西班牙、热那亚,还有教皇,组织了一个基督教的“神圣同盟”,联手对付土耳其,1571年的10月7日,在勒班陀,双方各出动超过三百艘战舰,一场大战,土耳其舰队损失战船230艘,基督教联军这边,只损失13艘,大获全胜。从那以后,土耳其的海军力量虽然没被赶出地中海,但也没有力量再向西欧扩张了。

勒班陀大海战,虽然基督教联军这边是好多国家凑份子,但其中威尼斯出了134艘船,在联军里仅次于西班牙,跟土耳其那边比,自己相当于土耳其舰队一小半了。

这就是勒班陀大海战最值得我们琢磨的地方,我们知道打仗打的就是钱啊,拿土耳其和威尼斯这两个国家做个比较,要是看我们通常说的战略资源,土地、人口这些,土耳其是威尼斯的几百上千倍,但这么小的威尼斯哪来的这么多钱保持一支能赶上土耳其一半左右规模、而且性能更好火力更强的舰队呢?

这本书里给出的答案是,要比较双方的财源。威尼斯,靠的是贸易,这个我们在《海都物语》那期节目里讲得很充分了,土耳其呢?它的财政收入主要来源于传统的,土地赋税,他们不断扩张,打下一个地方,土地和人民就归一个领主所有,平常收各种税,打仗的时候要服兵役,这种模式的好处是人力成本低,税收也有固定保障。但问题更大,那就是首先这种兵跟抓的壮丁差不多,战斗力、战斗意志都不强,更重要的是,这种模式不是可持续发展的,抢来新地盘,就有新财源,抢不来,税收就减少,中央财政就吃紧。所以,这种模式有个发展上限,当土耳其人扩张一百多年,尤其是当1571年勒班陀大海战失败之后,扩张势头就放缓了。之后一百多年,土耳其虽然还是强国,但国力增长越来越慢,祖辈的老底儿越耗越少,到17世纪末,进攻维也纳失败,在陆地上的扩张势头也停止了,然后就开始一点点衰落,直到18世纪,被西方列强称为“西亚病夫”。

勒班陀大海战,以及威尼斯和土耳其各自的发展、兴衰,我们今天能从中看到的就是,一个合理的、可持续的发展模式,对一个组织的重要性。

上面说的技术、发展模式,这都是宏观层面的东西,或者说,这更多的是要求一个组织的领导者具备的眼光和素质,那一个组织的基层团队成员需要做好哪些方面呢?这就是这本书接下来要交代的两点:纪律性、创造性。

我们先来看关于纪律的案例。

这是在1879年1月22日,今天南非的一个地方,叫做罗克渡口,交战双方是英军和祖鲁王国的军队,祖鲁人就是今天南非的一个民族,当时祖鲁王国是这一带最强也最尚武一个国家,他们跟英国人打起来了,这场战争就叫祖鲁战争。

罗克渡口战役是祖鲁战争里最有名的一战,具体说,就是139个英国人,除去伤病和后勤人员,实际上是八十多个,整整一夜,在一个临时搭建的小掩体里,打退4000多祖鲁人的进攻。可能听起来你觉得没什么,英国人有枪,打非洲土著,那不跟玩似的?但仔细想想,这是1:50的比例,而且当时步枪的连发性能也没那么好,所以英国人靠的除了武器优势,还有纪律。

就像这本书里总结的,“冷静、纪律、高度的协同,拯救了这支小小的部队。”

那我们下来要探讨纪律是什么,欧洲人的作战方法从古希腊时代就追求以团队取胜,虽然人少,但能形成配合形成整体,所以我们前边说的那么多例子,都是欧洲人以少胜多,而保证这个“整体”运行的,就是纪律,纪律来自于训练,来自于荣誉感的培养,也来自于得当的奖惩制度,所以他们能做到整齐划一,把集体的力量发挥到最大,我们看欧美的战争片,从古代的方阵,到十八十九世纪的步兵排队前进,然后一齐举枪一齐射击,再一起装弹,这种打法看着好像很僵化,其实这是把集体的效能发挥到最大,而欧美的军队也确实是靠这种战术理念,在当时的全世界都没有对手。

这就是纪律发挥的作用,纪律让团队成员能控制自己的本能,包括求生的本能,还有个人英雄主义的本能,完全服务于集体。

纪律让人像机器上的一个螺丝,看起来一个特别遵守纪律的人就不太可能有自主性,或者说创造力,这两样看起来矛盾的东西怎么共存呢?那就要区分开服从纪律和僵化保守,虽然这两个概念很多时候都很难区分。我们还是拿一个案例来说明,这就是今天要讲的最后一个故事,中途岛海战。

中途岛海战,发生在1942年,这可以算是太平洋战争的分水岭之战,从珍珠港到中途岛,都是日本主动进攻,中途岛海战之后变成美国占据主动了。“罗辑思维”的节目里罗胖专门讲过中途岛,相信很多朋友都听过,所以战役全过程我们就不多说了,重点讲其中的一个细节:当时美军企业号航母的俯冲轰炸机编队奉命搜寻日军的舰队,已经过了规定时间和航程还没找到,本来可以返航了,但这个编队的指挥官决定,继续向日军可能在的方向搜寻,果然不久就看见一艘日本的驱逐舰,跟着顺藤摸瓜,找到日军主力航母,然后抓住机会突袭,5分钟干掉日本四艘航母中的三艘,直接决定了中途岛之战的胜负。

这件事应该怎么评价呢?事后,当时在场的日本王牌飞行员,也是空袭珍珠港的指挥渊田美津雄在回忆录里评价当时日军和美军的差距,认为日军缺的就是“大胆和独立精神”。

现在再回答前面的问题,纪律和盲从,创造性和个人英雄主义,这些怎么区分?

作者给出的答案还是,要从文化的角度来看,这件事背后体现出来的,是西方文化里一直强调的独立思考精神。这就是一个闭环的逻辑了,西方这种文化,因为崇尚自由和个体权利,所以能重视理性,因为理性,所以能独立思考,因为独立思考,所以个体能有主动性和创造力,而就是这些,能让人抓住机会,给人带来胜利。

这就是《杀戮与文化》的内容,我们再来总结一下。

这本书讲了历史上西方和非西方之间的9场战役或者战争,我们选取了其中6场,按照时间顺序分别是:萨拉米斯海战、汉尼拔战争、西班牙征服阿兹特克帝国的战争、勒班陀大海战、祖鲁战争中的罗克渡口战役以及中途岛海战。

通过这些故事,作者想说的是什么呢?就是西方军事背后的文化传统,这个传统的核心就是自由、理性,你看最初我们讲萨拉米斯海战,说的就是保卫自由;讲西班牙人的胜利,讲的就是科学精神的胜利,而科学的发展,就来自于学术自由;讲勒班陀,说的是自由贸易比土地赋税有优势;讲中途岛,讲的就是创造力,而创造力来自于独立思考精神。按照作者的说法,这种文化传统就是推动西方军队不断胜利的秘密。

很多管理者喜欢把团队按照军事组织那样打造,那么一个成功的军事组织是什么样的,它背后的文化又是怎么支撑这个组织运转的,这本书会给你很多启发。这些故事告诉我们的是,一个优秀团队应该具备的6个要点:

-

要有能为团队都发自内心认同的理念。

-

要有能切实保障团队成员利益,并且最大限度兼顾合作伙伴利益的机制。

-

要给研发工作留出足够重要的位置和独立不受干扰的自由空间。

-

要有经济的、可持续的发展模式。

-

要有团队成员都能坚决执行的纪律。

-

要注意培养团队成员的创造力和自主精神。

撰稿:曲飞工作室 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

一个优秀团队应该具备6个要点:

-

要有能为团队都发自内心认同的理念。

-

要有能切实保障团队成员利益,并且最大限度兼顾合作伙伴利益的机制。

-

要给研发工作留出足够重要的位置和独立不受干扰的自由空间。

-

要有经济的、可持续的发展模式。

-

要有团队成员都能坚决执行的纪律。

-

要注意培养团队成员的创造力和自主精神。