《咨询的奥秘》 成甲解读

《咨询的奥秘》| 成甲解读

关于作者

杰拉尔德·温伯格,美国软件领域最著名的专家之一,首批入驻美国计算机名人堂的代表人物,Weinberg&Weinberg 顾问公司负责人。他热爱系统科学,一直致力于研究如何用系统化思维帮助别人解决问题。杰拉尔德·温伯格目前已经出版了超过30本广受欢迎的著作,在全球有着非常庞大的读者群。

关于本书

本书是一本畅销40多年的咨询管理经典必读书,它融合了系统科学和心理学的双重视角,告诉你提出和寻求建议的智慧,即如何在洞悉人性和理解事物复杂性的基础上去解决问题。

核心内容

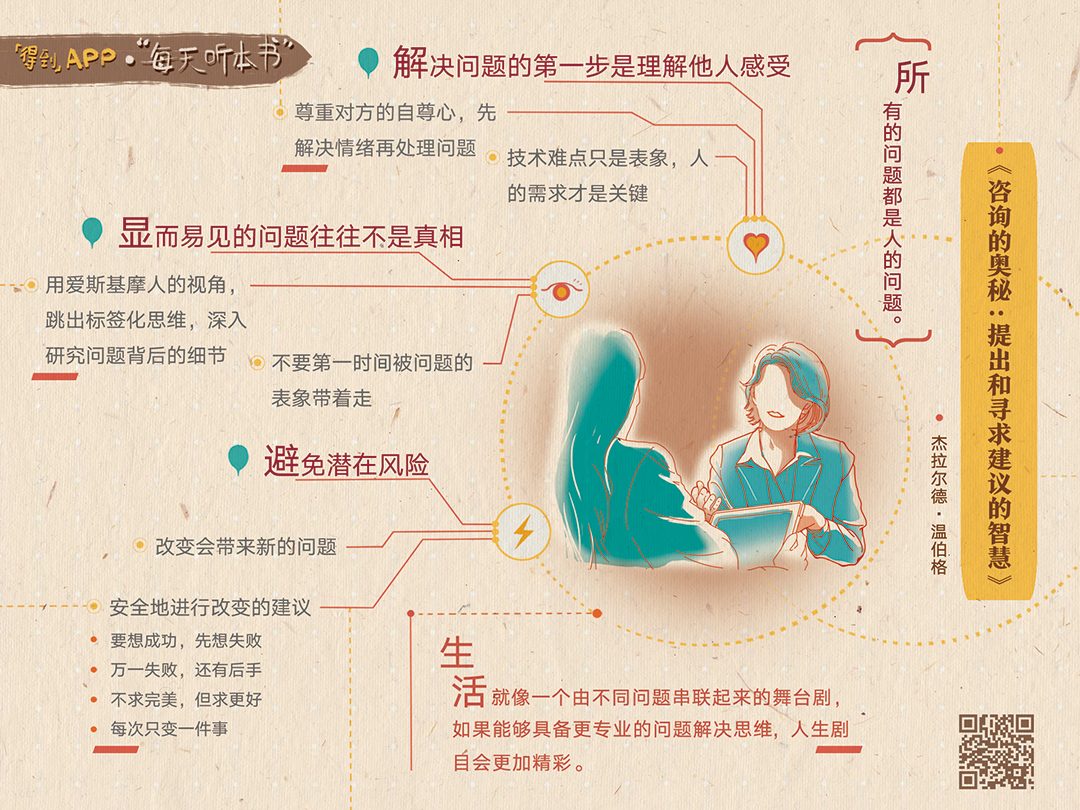

一、解决问题的第一步是理解人的感受;二、显而易见的问题往往远离真相;三、如何避免解决问题的时候带来更多风险。

你好,欢迎每天听本书。我们今天解读的书是一本畅销40多年的咨询管理经典必读书,叫做《咨询的奥秘》,副标题是“提出和寻求建议的智慧“。这本书出版后广受欢迎,所以作者16年后又出版了一本同名续集书,只是副标题变成了:《咨询师的百宝箱》。今天我们介绍的还是最经典的第一本《咨询的奥秘:提出和寻求建议的智慧》。这本书的中文版大约30万字,我会用大约30分钟的时间为你介绍书的精髓:如何在洞悉人性和理解事物复杂性基础上解决问题。

听到这个书名,《咨询的奥秘》,就知道它是在教我们如何做咨询工作的,而提到咨询工作呢,我们通常会想到:有一帮咨询师,常常出入五星级酒店,用各种专业的工具方法给公司高管提建议。咨询师的这种专业工作,听起来和我们的日常生活没太大关系。不过,我们之所以会有这种感受,更可能的原因是我们很少去思考咨询工作的实质是什么?为什么咨询师能够处理很多复杂的问题?其实,我们稍加分析就会知道,这背后的原因是,专业的咨询师们掌握了更加有效的问题解决方法。如果你认同这一点,那么再深入想一步就会明白,掌握咨询师思维是一件极为重要的事情。因为我们的生活就像是一个由不同问题串联起来的舞台剧,如果有人能够具备更专业的问题解决思维,那他的人生剧目,显然会更加精彩。

不过,当我们真的想要学习咨询思维方式的时候,就会突然发现,市面上大部分的咨询书籍,往往讲的是解决具体问题的工具和方法,很少有一本书,能够专门介绍咨询师的思维方式。而在从思维方式去介绍咨询方法的少数经典著作里,如果以一本书的畅销时间和读者评价为标准的话,《咨询的奥秘》绝对算得上是无法绕开的经典作品。

不过,要理解这本书如此长时间受人欢迎的原因,就必须了解这本书的写作时代背景以及作者本人的经历。本书的作者杰拉尔德·温伯格,早年是一位软件程序员,用今天的话说,就是一位码农。他最早是在计算机领域学习软件编程,在工作中逐渐对系统科学的知识充满兴趣,这使得他解决问题的时候,往往比其他程序员看得更深刻,从而更高效。慢慢的,越来越多的公司聘请温伯格做顾问,帮忙解决计算机问题,结果,温伯格的身份就从一名软件工程师转型为一名咨询师。在20世纪80年代,他所热爱的系统科学领域知识,在这一时期也积累了大量前人的重要知识成果,整个系统科学学科正在向复杂性科学演进。这使得温伯格较前人更有机会深入学习研究系统科学的思想和方法。从此,他就一直研究如何用系统化思维帮助别人,当然还有他自己解决问题。

而与此同时,上世纪80年代也是以 IBM 、惠普为代表的新型的IT行业快速发展的阶段,当时这些 IT 公司尽管聚集了一流的人才,不过他们对 IT 业务的咨询需求也在不断增加。温伯格在与各大 IT 公司长期合作之后,就在思考一个问题:为什么这么多聪明人集中的 IT 公司,仍然会搞砸很多在他看起来很简单的问题?这一定不仅仅是智商的问题。而这样的思考,促使他开始思考和关注技术之外的问题原因——那就是人性对解决问题的影响。为此,他也进行了深入的心理学研究。

到了1985年,在温伯格积累了大量的咨询经验和心理学思考研究之后,他出版了《咨询的奥秘》这本书。这本书的最鲜明特点就是,它融合了系统科学和心理学的双重视角,来分析通用的问题解决智慧。更值得一提的是,对大多数作家而言,要写一本系统科学和心理学相结合的书,对文字的驾驭能力要求是极高的,可是,温伯格的处理却举重若轻,就像乔布斯用简洁的语言展示了科技与人文的交汇一般,温伯格用“幽默的案例和戏谑的调侃”把系统科学和心理学交汇后的洞见在半严肃半戏谑,半讲道理半讲故事的轻松行文中揭示了出来。我们只需举一个例子就能够看到作者的这种写作特点。

作者在书中介绍了一段他13岁时在超市工作的经历。当时超市的农产品部经理鲁迪非常头疼一个问题,就是如何在有限的货架里,摆上尽可能多的新鲜蔬菜。有一天,小温伯格提出一个非常智慧的建议,他发现,超市里的黄萝卜买的人特别少,超市可以把黄萝卜下架,换上畅销的蔬菜。鲁迪经理一听,非常开心,这个好主意一下子就解决了他最头疼的问题。可是,这个事情还没完,没过几天,鲁迪又把温伯格叫过来说:现在,黄萝卜没了,还有什么菜卖不动呢?温伯格从他13岁的这次经历中,总结了一个重要的规律,那就是:当人们把生活中最困难的问题努力解决之后,第二困难的问题就变成了最头疼的问题。温伯格把这个发现,起名为鲁迪黄萝卜理论。

类似的理论在书中比比皆是,比如树莓酱定律、伯丁追溯原理等。我们看中文版的时候,可能觉得作者这种有点随意又滑稽的命名方式,能让我们觉得好玩的同时,又减轻听人讲道理的压力。不过,如果你要阅读这本书英文版,就会觉得这些名字起得更好玩,因为它们的发音还用了头部押韵或双关的手法。比如,鲁迪黄萝卜理论,英文发音是 Rudy’s Rutabaga Rule ,伯丁追溯原理是 Boulding’s Backward Basis 。这种好玩的设计,也是作者特意利用心理学原理,设计的阅读记忆点。

了解了作者的经历和这本书的特点,接下来,我们就从三个方面介绍这本书的核心内容,也是温伯格给我们的三个智慧启示: 第一,解决问题的第一步是理解人的感受;第二,显而易见的问题往往远离真相;第三,如何避免解决问题的时候带来更多风险。

先来看看:所有的问题都是人的问题,解决问题的第一步是理解人的感受。我们先来想象一个场景,如果我们在工作中遇到了一个技术难题,你认为什么样的人,是最合适解决这样的问题呢?关于这个问题,我们通常的看法都是:那一定找一个对这个问题有丰富经验、技术能力强的人。正所谓,术业有专攻。可是,在现实的生活里,问题可能没有这么简单。这个硬币还有另一面,有一句老话说:“人对了,复杂的问题也简单,人不对,简单的事情也会复杂”。这里说的人对的意思,可不仅仅说的是能力对了,还有人和人之间的人际关系,感情要对,问题才好解决。换句话说,一个问题永远不是孤立存在的技术难题,它永远和人有关。

书中讲了一个很有趣的例子,有一个项目经理按小时付费花大价钱请作者温伯格给他公司去诊断问题,值得注意的是,这种计费模式,咨询师的工作时间越长,客户给的钱就越多。你有没有觉得,这种计费方式是在鼓励咨询师延长解决的时间呢?为什么客户不按照解决这个问题值多少钱给出价格,让他尽快解决呢?温伯格给出了他的分析,他说,这种看似反常的逻辑背后其实是有道理的,想象一下,如果公司里一个项目经理面对这个问题,已经三个月甚至半年没解决了,现在请来一个顾问三天就给解决了,他以后在公司还怎么立足,如何继续做经理?所以,他只有花大价钱找外部的人,做了很久的时间才做出来,甚至三个月还没有做出来,那他在公司的地位才稳定,这个咨询的钱才花得值。

你看,上面这两个例子的共同点在于:我们遇到的问题,技术难点只是表象,人的需求才是关键。所以,我们解决问题的入手点就不能仅仅是技术解决方案,而要关心人的感受。换句话说,每个人在遇到问题时,既有解决问题的欲望,也有维护面子的自尊心。你只有能够同时平衡这两种诉求,才能真正地帮到对方。而反过来,如果你解决问题的时候,却伤害了对方的自尊心,那就会把一个简单的问题变复杂了。

之前有一个很有名的电视剧叫做《神医喜来乐》,这个电视剧的剧情很简单,讲的就是民间有一个神医叫喜来乐,被请到皇宫去给皇亲贵胄治病,每次他都比御医治得又快又好。结果,喜来乐把病人的病治好了,却得罪了御医,所以御医就在整个电视剧里不断给他使绊子。电视剧剧情就在这么一个用心治病,一个使劲给你出难题的过程中推动发展。当然,虽然《神医喜来乐》是一个虚构的故事,但我们稍微想一想就会发现,喜来乐的问题就是他只关注了如何解决问题,而没考虑到另一个合作者的感受。

类似的情况也会发生在商业经营中。比如,早年日本为家庭妇女市场推出减轻负担的电饭煲这款新产品的时候,销量却并不理想。这并不是因为家庭妇女不喜欢电饭煲的功能,而是她们担心,如果自己用电饭煲,会让婆婆和丈夫认为自己很懒惰,这样会让她们很没面子。所以,电饭煲厂家也是遇到了,只知道解决技术问题,而忽略了对方感受的问题。

那这种情况该怎么办呢?温伯格在书中给出了一个建议,那就是帮人解决问题时要遵循“百分之十法则”。什么是百分之十法则呢?就是说,每次遇到别人请你帮忙的时候,你只需要告诉对方,我只是在你的工作基础上,改进了10%。比如前面提到的3天都没有把领导布置的工作解决好的同事,如果当时你要帮忙,你可以跟他或领导这么说:小王前面几天的基础工作做得特别扎实,只不过我刚发现了有一小点地方可以改进,我们改动一下这里,可能就能最后完成。

温伯格在大量咨询中发现,大多数人会认为,如果别人帮自己改进了10%,那自己的自尊心是不会受到伤害的,可如果请来的人,帮自己改进得太多,超过了10%,可能就会让自己难堪。温伯格的这个发现,某种程度上和我们熟知的另一个道理密切相关,那就是遇到问题时,先处理情绪,再处理问题。只不过,温伯格更进一步,给了我们如何处理情绪的具体方法论,他教我们用百分之十法则保护对方的自尊,从而不触发到对方的负面情绪,否则我们就会像那个神医喜来乐一样,一直在努力解决问题,但其实也是一直给自己制造更大的问题。

作者还说,有时候一个问题可能不存在解决10%的阶段,就像那个神医喜来乐,把病治好了就是100%,没治好就是0。这个时候,喜来乐该怎么办?对于这个问题,请注意温伯格给出的解决方案,他的建议是:无论你最后实际带来的改变是多少,你都只承认10%,剩下的功劳给别人。换句话说,温伯格处理这种情况的理念,不仅仅建议不要邀功,甚至还要把功劳推让出去。如果温伯格有机会给喜来乐做咨询的话,他提出的建议估计是这样的:老喜啊,下次你再治好御医没治好的病时,你要和皇上说,你之所以能有幸治好这个病,其实是此前御医的这些方子给打下了基础,我只是在这个基础上,才能改进一二,治好病人。如此一来,可能喜来乐不仅不会得罪御医,说不定,他俩还能开展官民合作,公私合营,共同把清朝医疗事业给做大。

说到这,有些人可能会说,明明是自己的功劳,为什么偏要让给别人呢?这么想,其实也没错。不过,温伯格的智慧也恰恰体现在这些与众不同的思考上,他指出,问题的实质是:你是想解决问题还是想证明自己?如果你是想解决问题,你就要理解人性,有时候要真正解决问题就要有人做出牺牲,如果要的是证明自己,那你就不是在解决问题。

想想看,我们在生活中遇到的很多问题,很多时候不就是因为自己想更多地证明自己,反而使得问题越来越复杂的吗?回到那个日本电饭煲厂商的案例,后来他们的做法也改变了,他们不再强调电饭煲省力,而是说用电饭煲做的饭更健康美味,是更关心家庭健康品质女性的选择。结果电饭煲销量就逐渐上升了。这就是系统思考的大师温伯格给我们的第一个建议和提醒,解决问题的时候首先要先考虑人性,理解对方的自尊心。

当我们关照了对方的自尊心之后,大家齐心面对问题,这个时候是不是就要一个个解决问题呢?关于这个问题,没那么简单,这就是接下来要探讨的:显而易见的问题往往远离真相。

想一想,你在快速解决问题的时候,有没有遇到过忙活了半天结果发现解决的不是真正的问题?或者大家讨论的不是一件事情?这种场合其实是特别多的,也是我们在解决问题时很大的一个误区,那就是一上来就解决问题。而高手真正解决问题的方式是,无论是别人的问题还是自己遇到的问题,都不会第一时间被问题的表象带着走。我们通常认为解决问题的高手,能够一针见血或者思考问题鞭辟入里,那什么是鞭辟入里?怎么就一针见血了?关于这点我们可以先反过来看,怎么不是一针见血?怎么就是对问题的表面作出反应呢?

打个比方,一个对马不了解的人,他看马时往往只能看到马儿最表面的特征,比如个头很大,这个时候他站在马旁边,就特别害怕马会踢自己一脚。这是他对 “很大一匹马”这个显而易见的问题作出的反应。而一个饲养马匹的专家,却并不一样,他不仅能看到一匹马很大,他还会看到马儿其他无数特性,从判断它们的状态、习性、当时的情绪就会知道这匹马会不会踢人。

这个简单的例子可以让人容易理解什么是表面问题,那么我们再举一个更实际的例子。假如有一家面包企业请你为他们的面包事业发展做咨询。结果,你尝了一口他们的面包,发现面包的口味很一般,比很多手工面包差远了。于是,问题很显然,面包的口味不够好,要进一步发展,首先得把面包口感提升。因此,你们首先要解决的问题——要用更好的原材料,更美味的配方等等。这就是我们大多数咨询师会提的建议,可是温伯格特别聪明的地方在于,他提醒我们,第一眼看到的显而易见的问题,比如口味差,往往根本不是真正的问题。为什么?因为很多情况下,在今天看起来非常愚蠢的事情,很可能是当时条件下特别合理的好决定。

我们继续这个面包的故事,这次我们换一个经验丰富的咨询师,他尝了一口口味普通的面包后,并没有说什么,而是提了一个问题,你们的面包为什么用这样的配方和口味?原来,这家面包公司一开始的面包是特别好吃的,用的面粉也是特别地道的,可是随着面包越来越受欢迎,这些精挑细选的优质的手工面粉不够用了,为了满足更多人的需求,他们不得不用普通的商品面粉。不过这也使得他们的面包事业有机会扩张到了整个城市,面包店也从乡村移到了市中心,可是面包店到了市中心以后,物流交通又成了问题,配送时间大幅增加,为了让面包在长时间运输中还能保持新鲜,他们不得不添加了可食用的保鲜剂。这样,面包店的规模就做得更大了,只不过面包的口味也变成了今天的样子。

所以,我们看到一个很显然的问题,往往就会认为这个就是问题。但其实,很多现象上表现出来的直观问题都是表象,真正的原因往往藏在大量细节的背后。温伯格把我们这种看到最明显的问题后,就当作是问题的全部的习惯,称为:贴标签。换句话说,我们的大脑很习惯地给自己看到的问题贴一个标签,然后把这个标签当作要解决的问题。比如我们给一个面包企业做咨询,尝了一口面包,就贴上口感差的问题标签,我们看到这个饭店的上菜速度慢,就会贴一个它服务质量差的标签。而我们为第一眼看到的问题设置一个标签,然后大脑就以为自己知道了真相。

可是,事实未必如此,比如“ IT 男”这个标签。我们往往会认为 IT 男就是修电脑的、不修边幅的宅男。其实IT男分为:程序员、数据信息管理员、系统管理员、 web 产品经理等等很多种。但我们大脑就是这么标签化地思考问题的,所以导致我们很容易受到大脑的这种思考方式影响判断。那该如何跳出这种标签思维呢?温伯格给了一个非常巧妙的类比方式来解决,他建议我们用爱斯基摩人的视角来看待事物。在我们大多数人眼里雪就是一个样子,雪只有一种。可是爱斯基摩人的语言里面,描述雪的词就有好几十个,他们能看到好几十种不同的雪,有细粉雪,有粗粒雪,有各种各样的雪,不同的雪的情境应当采取不同的行动。所以,我们要向爱斯基摩人学习的是,具体地细分你描述的现象背后的细节,究竟这个问题是什么。

因此,如果你是那个面包咨询师,给这个面包企业真正要提的建议可能就不是改进面包的质量,而是思考如果要进一步扩大规模进行面包生产销售的话,口感可能难以提高,但可不可以把面包的销售渠道,更多地拓展到那些对面包口感要求不高,但赶时间而又对食品安全有需求的年轻上班族。这就有点类似,肯德基这样的标准快餐会把店铺更多地开在火车站、地铁站等地方。这个建议显然要比提升面包口感更加可行。

这就是温伯格作为一个系统思考的大师,他给我们解决问题的第二个建议和提醒,遇到问题时,直接贴标签的思考方式很危险,不要把体型大,当作是马的全部问题,我们要深入研究,分析标签背后真正的问题是什么,才能给出鞭辟入里的答案。

说到这里,一般咨询书籍就不会再往下写了,因为我们已经讲了如何发现问题了。咨询不就是给别人提供建议,告诉别人该怎么做的吗?我们的任务不就已经完成了吗?可是温伯格厉害的地方是在于他知道,其实咨询师提建议根本不是工作终点,事实上,离咨询任务的完成还远远不够,为什么?这就是我们分享的这本书的最后一个重要观点:如何避免解决问题的时候带来更多风险。

在温伯格看来,任何一个新办法、新建议,不仅可能会解决问题,还可能会带来新问题。你的建议只有确保解决问题带来的利益大于制造新问题产生的损失才有价值。用一句话概括温伯格的观点就是:凡是建议,必有变化;凡是变化,必有风险。

我们来举个例子说明这一点,有一年,温伯格和他太太去欧洲旅行,一般人出国旅游的时候,都是想着怎么玩,可是温伯格却知道,去一个新地方,就是一种变化,而凡是变化,必有风险。所以,温伯格还没出门,就先仔细思考并发现了此行可能存在三个风险。首先,此前他们从来没有去过欧洲,缺乏经验;其次,这次他们还带了二十多个学生同行,增加了不确定性;第三,他们租了一辆没有驾驶经验的新型号汽车。前面我们提到,一个建议就会带来一个变化和风险。现在,三个大的变化,带来的风险就是非常大的。不过,虽说凡是变化,必有风险,但温伯格并没有因此放弃出行,因为我们永远不可能活在没有风险的世界里。我们的关注点应该从避免风险,变成如何降低风险,让我们的改变变得安全。

怎么样降低风险,让我们的建议实行起来更有效呢?作者温伯格带着我们把思考这个问题的视野拉得更加开阔,从更高的系统影响层面入手,环环相扣地把如何安全地进行改变这个问题,总结成了一系列方法,我为了大家便于记忆,将他的方法理念归纳成了四句话:要想成功先想失败,万一失败还有后手,不求完美但求更好,每次只变一件事情。

什么意思呢?先看第一个,想要成功先想失败。温伯格在出发前,就在思考在什么情况下,这次旅行可能会一团糟,而如果你的公司今天要换一个在线办公 OA 系统,你也不要指望这个 OA 系统一上线,就能成功运作。想要让新系统顺利运作,作者让我们先考虑,如果这个系统上线后,会因为哪些导致失败?这就是要想成功先想失败。你要至少想出3点自己的新项目可能失败的原因,比如可能由于维护人员不熟悉新系统导致操作错误带来失败,还可能新系统的快捷键变了,大家用快捷键结果误删了重要的资料,还可能由于新系统上线之后与其他公司系统匹配不好,造成数据丢失等等。你看,当我们先思考可能失败的风险时,我们才会更未雨绸缪地为成功做准备。

不过,就算我们想的很全面,可是也难免有疏漏而导致失败。所以,作者又建议我们采取第二个方案:万一失败还有后手。换句话说,给我们的建议是要有 Plan B ,或者叫备用系统。比如,你要上新 OA 系统的时候,不要把旧系统停了,让它们同时运行,实在不行你还可以返回到旧系统来。而在刚才温伯格夫妇去欧洲旅行的故事里,温伯格为了降低风险,没有把所有希望都寄托在新车顺利出行上,而是提前预留了另一个出租车公司的电话,联系好对方,万一自己抛锚了那个出租车公司能够派车替补上来。这就是万一失败还有后手。

最后,在我们做了各种万全准备之后,也不要抱着一次成功做到最好的想法,相反,作者建议我们的第三种处理方式是,不求完美但求更好。比如,上新的 OA 系统,不要求第一时间发挥它的全部性能,而是确保用它比用旧系统效率更高一点就可以,只要你能保证好这一点,然后慢慢改善,发挥它的性能。

听到这里,估计很多人的第一个反应是:太浪费时间和成本了吧。哪儿那么费事,我们先干起来再说。其实持有这样想法的人特别多。不过温伯格用他一贯严肃中饱含幽默的方式回应了这个问题,他说:“你说得很对,浪费时间最可靠的办法就是丢掉谨慎。”我们放弃谨慎省下的时间都会在我们日后遇到层出不穷的问题里以更大的代价花出去。

关于这一点最典型的例子,就是作者亲身的一个经历,他当年去给福特汽车做咨询顾问,帮他们设计一款全新理念技术思想的新车,试图以此来拯救当时福特汽车,可事实是整个项目最后一败涂地。因为当所有全新的点子放到一辆汽车上的时候,就会产生根本不知道哪里会出问题,也没办法修补解决的更大问题。

而与此相对应,让温伯格特别感慨的是大众汽车,大众汽车的每一款新车都只改变一个地方,而且每一次改变都会做很长时间的测试,所以很多人觉得大众车怎么老是那个样子,可是大众知道在一个大的系统当中改变一点风险都很大,改变很多是会失控的。而这,也是作者给我们提出的第四个降低风险的建议:每次只改一个点。如果你搬了新家去上班,那么就不要换新闹钟叫醒你,不要同时改变两件事情。

如果我们把作者上面的几个建议整合成一个完整的方法的话,就能提炼出一个安全地进行改变的通用方案,那就是:每次只改变一件事情,这件事情要安排在非关键任务上进行磨合,逐步提升效率,同时要考虑可能失败的情况,为此留下备份方案。比如你招聘一个新员工的时候,每次只招一个人,允许他有长时间的低生产率磨合期,给他有意义但不关键的工作,为他不可避免的失败留出备份,确保他一步步能够发挥自己的才能。如果你要给公司换新电脑,每次只换一台电脑,允许电脑先低工作时间地磨合,处理有意义但非关键的任务,为它不可避免的失败留出备用电脑。

到这里,就介绍完了作者给我们的解决问题的最后一个提醒:你的任何建议不仅能带来你想到的好处,也可能带来你想不到的坏处。你要确保你的建议,可以安全的实施。

上面这些内容,就是系统思考大师温伯格在《咨询的奥秘》这本书中给我们提出的各种建议。其实,大多数人在阅读《咨询的奥秘》的时候,可能最容易看到的是书中提到的几十个定律和原理,似乎这是这本书的核心。但是,我们作为一个阅读者,如果可以在作者给出的一条“明线”之外,还能洞察他思想文字背后的“暗线”,那我们就更能抓住作者的思想精髓。比如,今天这本书我们可以发现,作者告诉我们的这些案例和规则,背后都有一个共同的源头,那就是如何在理解人性的基础上,用系统思维的思考解决问题,这是一种比具体方法更深刻的智慧,所以这本书的副标题,叫做《提出和寻求建议的智慧》,而不是提出和寻求建议的方法。

回顾一下这本书的三个核心观点:首先,解决问题的第一步是理解人的感受。在尊重对方自尊心的情况下去解决问题;其次,显而易见的问题往往远离真相,它可能是我们给问题贴的标签, 我们要发现真正的原因,就要沉下心来研究问题背后的细节;最后,即使你得到了一个解决方案和结论,你也要考虑如何避免解决问题的时候带来更多风险,要确保自己的建议可以安全地实施。

撰稿、讲述:成甲 脑图:摩西