《卓有成效的组织》 徐玲解读

《卓有成效的组织》| 徐玲解读

关于作者

亨利·明茨伯格,西方著名管理学大师。在管理学江湖上,如果说德鲁克是张三丰,一代宗师,厚重磅礴;那么明茨伯格就是黄药师,离经叛道,狂傲不羁。

关于本书

这本书是明茨伯格的代表作之一,也是他本人最得意的一部作品。本书提出的组织的五重结构,已经成为组织理论的常识。学习组织理论,这是一本绕不过去的经典。

核心内容

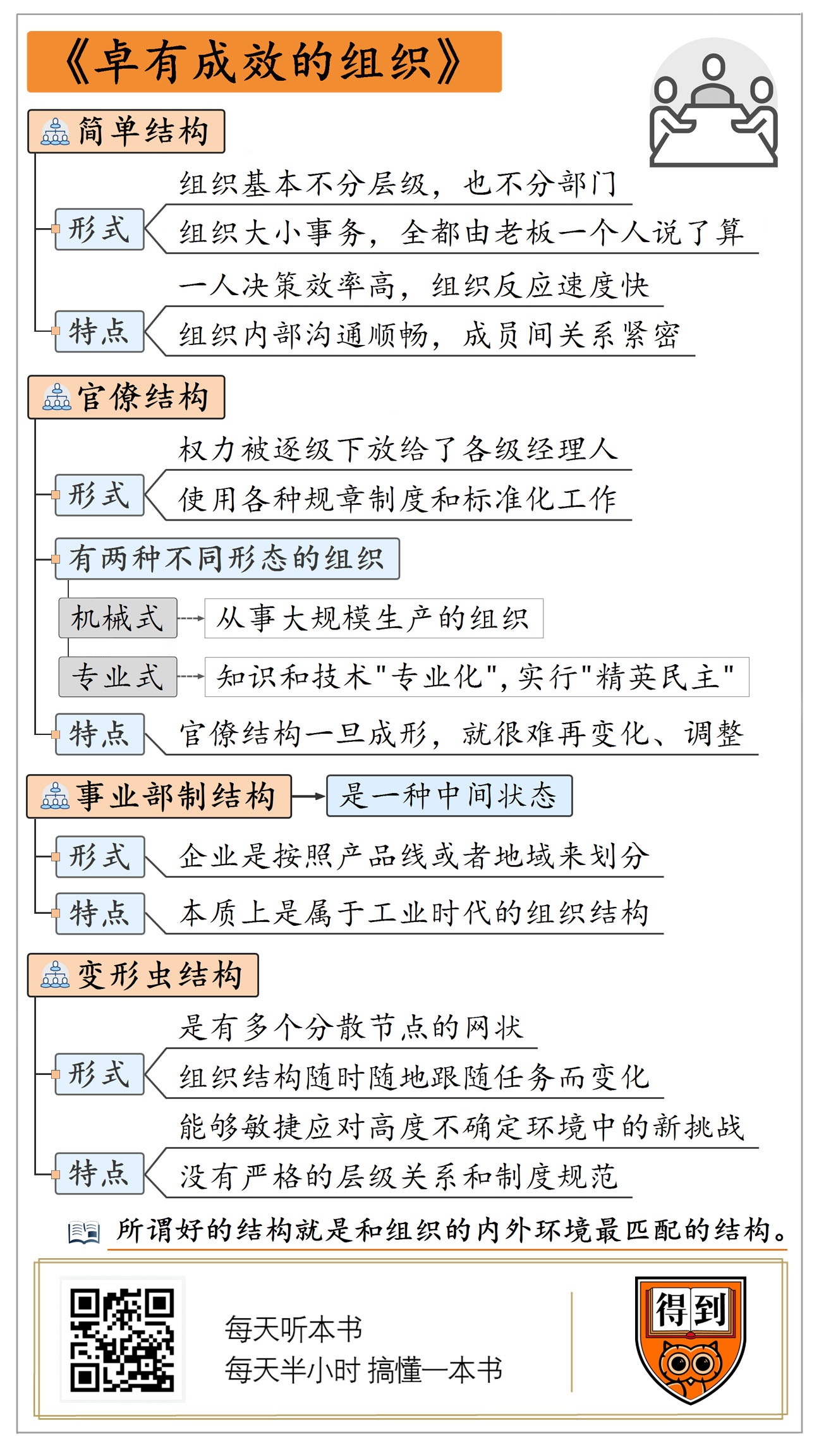

五种经典的组织结构:简单结构、机械式官僚结构、专业式官僚结构、事业部制结构和变形虫结构。

没有哪一种结构永远是好的,所谓好的结构,就是和组织的内外环境最匹配的结构。

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《卓有成效的组织》,它的作者,是西方著名管理学家亨利·明茨伯格。如果你关注管理学领域,我猜这个名字你应该听说过。

在管理学江湖上,如果说德鲁克是张三丰,一代宗师,厚重磅礴;那么明茨伯格就是黄药师,离经叛道,狂傲不羁。比如,明茨伯格专门写了一本书,来挖苦讽刺商学院开的MBA课程。他说:“MBA以错误的方式培训了错误的人,并且得到了错误的结果。”他还说,读MBA的学生都应该在自己脑门上印一个骷髅头和一副交叉骨架,下面写上:“本人不能胜任管理工作。”

额,老先生比较毒舌,如果你是MBA,千万别往心里去,他不是针对你,他是针对教授MBA的管理学同行。明茨伯格不但怼同行,连前辈大师也照怼不误。你看德鲁克,“现代管理学之父”,比明茨伯格大整整30岁,但明茨伯格不管这些,经常和德鲁克唱对台戏。

比如,德鲁克说,管理者就像交响乐团的指挥,把各种嘈杂的乐器声融为一体,合奏出和谐动听的音乐。明茨伯格说,扯淡。你去看指挥家演出时的样子,很大程度上是在表演,台下的乐手们几乎不看他。而且,台上的指挥家很有可能是临时客座来的。你见过哪个公司有客座的管理者?

你看,明茨伯格就是这样一个喜欢怼天怼地的怪老头。有人说,德鲁克去世后,当今世上可真正称为管理学大师的人物,就只剩下明茨伯格了。我猜,他大概会觉得有些孤独吧。到2020年初,明茨伯格已经80多了,老先生仍然每天坚持写作。

今天要讲的这本《卓有成效的组织》,首次出版于1982年,是明茨伯格自己最得意的作品。这本书的中文版在国内多次再版,我现在为你解读的版本是2020年3月的最新版。说实话,每次看到这个书名,我都忍不住想笑。我们知道,德鲁克写过一本人人都听过的畅销经典,叫《卓有成效的管理者》。明茨伯格的这本《卓有成效的组织》,不是明摆着蹭热度吗?一边怼德鲁克,一边蹭人家热度,有点不地道吧?

且慢,我们错怪他了。明茨伯格这本书的英文原名叫做“Structure In Five”,直译过来就是“五重结构”,是指组织的五种构成方式。至于中文译名为什么叫“卓有成效的组织”,那只能问引进这本书的出版社了。

好,八卦就聊到这儿,下面进入正题。

前面说了,这本书是讨论组织结构的。我们知道,组织理论是管理学中非常重要的一部分。比如,欧洲管理学大师马利克说,真正重要的管理任务只有五项,就是目标、组织、决策、监督和员工发展。其中,组织问题,不但是管理五大任务之一,而且它实际上也会影响其他四大任务的完成效果。

再比如,美国质量管理大师戴明,就是提出了计划-执行-检查-行动的“戴明环”的那个人,他说,如果组织绩效不佳,80%以上的原因,是组织的流程和系统出了毛病,而不是员工个人的问题。

你看,组织结构这么重要,但是,我们往往对组织结构有一些刻板印象,认为某些类型的组织结构是好的,而某些类型的组织结构是坏的。比如,我们可能会认为,层级制组织一定是效率低下的,而扁平化组织一定是高效的;我们还可能会认为,官僚制组织一定是集权的,而事业部制一定是分权的。这个事业部制呢,我们在后文中会展开来细说。

注意啊,在明茨伯格看来,前面说的这些我们以为的“常识”,统统是错的。事实上,每一种组织结构都有它特定的适用条件,没有哪一种组织结构是普遍适用的。这里的关键在于,组织结构和组织面临的内外环境是否匹配。匹配度高,组织就能高效运转,这就是好的组织结构;如果匹配不上,组织效率必然低下,这就是坏的组织结构。

这样说起来有点抽象,下面,我们从一种最简单的组织形态说起,明茨伯格把它称为“简单结构”。简单结构很好理解,就是组织基本不分层级,也不分部门,组织大小事务,全都由老板一个人说了算。老板一般是富有人格魅力和领袖气质的人,能吸引一帮兄弟跟着他打天下。

简单结构有很多优点,比如,一人决策的效率很高,所以组织的反应速度很快、身段非常灵活;组织内部的沟通很顺畅,有啥事在办公室里喊一嗓子就行;组织成员之间关系紧密,彼此有强烈的认同感;等等。对大多数初创企业来说,采用简单结构是很有竞争力的。

不过,随着组织慢慢长大,达到一定规模,成员之间就不再相互熟识,简单结构就转不动了。这时候,企业就必须从靠老板个人管理,变成靠制度管理。常见的动作是:从外部引入职业经理人,出台一系列的规章制度,对员工进行定岗、定级,等等。注意,明茨伯格认为,这些措施,本质上就是让组织从简单结构走向官僚制结构。

一说起官僚制,我们肯定不会有啥好印象,它基本上就是僵化组织的代名词。比如,它有着严格的等级制,一切都要按照条条框框来办事,对工作实行彻底的分工和标准化,等等。一般认为,官僚制会导致集权和效率低下。但,真的是这样吗?

先来说集权问题。明茨伯格说,集权和分权,就像大和小一样,并不是绝对化的概念,而是要看谁跟谁比。官僚制跟事业部制相比,也许是更集权一点;但官僚制跟前面讲的简单结构相比,就是一种更分权的结构。道理很简单,原来是老板一个人说了算,现在权力被逐级下放给了各级经理人;另外,各种规章制度和工作的标准化,替代了老板对员工的直接监督。

事实上,在一个官僚制组织当中,如果削弱层级制度和工作标准化规定,组织反而会变得更加集权。这是有真实案例的。在20世纪七八十年代,“产业民主”这个口号在欧洲非常受欢迎。它提倡工人直接参与企业决策、由工人来选举公司董事、限制管理者的权力、建立更多的内部沟通渠道等等。

结果如何呢?在这轮运动中,中层管理者的权力确实遭到了削弱,很多规章制度也确实被打破,但公司的经营决策权并没有落到工人手里,而是进一步汇聚到了管理高层,因为工人对这些领域既不熟悉、也不感兴趣。最后的结果是,实行“产业民主”、试图去官僚化的企业,往往是最集权的企业。没想到吧?

不过,现实中确实有一种特殊的官僚组织,很接近理想中的民主、分权形态,典型代表就是医院和高校。明茨伯格把这类组织叫做“专业式官僚结构”, 而把前面说的那种从事大规模生产的组织叫做“机械式官僚结构”。这两类组织看上去非常不同,但它们都属于官僚制,原因在于,他们的工作都是标准化的,区别只是复杂程度不一样。

比如,一位资深外科医生说,“跟我学做手术”和“跟我学烤面包”差不多,一台复杂手术,大概可以分为10~15个连续步骤,每个步骤中又有2~5个关键点。这样一来,总共有30~40个关键词,在手术当天要在脑袋里过一遍。成为一名技术精湛的外科医生,要花5年以上时间来训练,对这些要点进行反复练习,从而唤起“自然而然的条件反射”。

明茨伯格说,所谓知识和技术的“专业化”,本质上就等于标准化。要是你不同意这一点,可以想象一下这样的场景:当你被推进手术室的时候,一位护士对你说:“放心好了,主刀的是一位特别有创意的医生!”这时候,你是啥感受?

当然了,由于医生和教授们工作的复杂性,想要彻底标准化是不可能的,个人的经验判断非常重要。所以,他们享有很大的工作自主权,而且,他们对组织事务也有很大的发言权。在机械式官僚结构中,如果领导说:跳!那员工会问:跳多高?而在专业式官僚结构中,如果领导说:跳!那医生和教授们会反问领导:为什么要跳?

但要注意,在专业式官僚结构中,也不是说每个人都拥有相同的权力,而是权力随着知识走。主任医生、普通医生、护士的权力不是相等的。本质上,“专业化官僚结构”实行的是“精英民主”,而非“大众民主”。

说到这儿我们就明白了,为什么不能笼统地说官僚制到底是集权还是分权。

下面再来看关于官僚制的另一个刻板印象,就是效率低下。你看,凡事都要层层审批、照章办理,可不就效率低了吗?别着急下结论,我先问你一个问题:麦当劳的效率高吗?当然高,不然它成不了全球第一的快餐连锁品牌。

但要注意,麦当劳是不折不扣的“机械式官僚结构”:它的员工工作手册足足有600页厚,其中详细规定了炸薯条的厚度、翻动馅饼的顺序、保存食物的时间等所有细节。同样的道理,那些实现了大规模生产的大型工业企业,基本上都是采用的官僚结构。它们的生产效率比传统手工作坊提升了几十上百倍。

事实上,人类发明官僚制度,就是为了提升效率。著名历史学家尤瓦尔·赫拉利,在《人类简史》中讲了官僚制度的起源,很有意思。我们知道,西方文明起源于两河流域,那里的苏美尔人把楔形文字刻在泥板上,用来记录契约、税务、债务信息。当你只有几块泥板的时候,不是问题;但是,当你有了成千上万块泥板,整整堆满三间屋子的时候,你去哪儿找两年前签下的那份契约?

所以,你必须发明出一套严格的规章制度,把这些泥板按正确的方式归类、编目、检索;同时,你还必须训练专人,让他们学会用正确的方式来抄写、储存、管理泥板。你看,这就出现了最早的官僚制度和官僚阶层。可以说,没有官僚制度,几大文明古国就不可能出现。

事实上,德国大学者韦伯在发明“官僚制”(Bureaucracy)这个词的时候,认为这是一种“理想”结构。这里的理想并不是指完美,而是指它的纯粹,它是纯粹为了效率而生的。

既然如此,那为什么后来,官僚制会给人留下笨拙、低效的印象呢?其实,如果把官僚结构看成是一部精密设计的机器,那么,这部机器最大的优点,是运转效率很高;但它最大的缺点,是只能专用、不能通用。也就是说,官僚结构一旦成形,就很难再变化、调整。在外部环境很稳定时,这不是问题;而一旦外部环境的复杂性和不确定性增加,官僚结构的弱点就凸显出来了:反应迟钝、尾大不掉。我们之所以会感觉官僚结构效率低下,就是因为,它不再适应这个复杂而动荡的世界了。

这时候,“机械式官僚结构”会转入下一个形态,也就是事业部制结构。

相比官僚结构,事业部制是一种很年轻的组织结构,它是在1920年代,由通用汽车公司总裁艾尔弗雷德·斯隆发明的,到现在正好一个世纪。在整整一个世纪中,直到今天,事业部制都是大型工业企业的标准结构。

事业部制结构跟官僚结构有什么不同呢?在传统的“机械式官僚结构”中,企业按照职能部门来划分,比如当时的大型铁路公司,分为运输部、交通部、采购部等多个职能部门,每个部门垂直向下管理。这就好像是一个个的深井,信息在深井中上下流动。只有公司的战略高层能够把所有信息综合起来,做出关键的经营决策。

而事业部制不同。它不是按照职能来划分,而是按照产品线或者地域来划分。就拿斯隆时期的通用汽车来说。通用汽车的产品种类高达几百种,从汽车整车到各种零部件、从柴油发动机到飞机引擎等等。这些产品分属30个不同的事业部,每个事业部都是独立核算的实体,事业部经理在采购、生产、销售、员工任免等方面具有很大的自主决策权。总部战略高层只负责几件事情:一是制定公司整体战略,二是对各事业部经理进行考评和任免;三是为事业部的发展募集资金。

因为这种权力结构,事业部制被普遍认为是“分权”的。事实上,德鲁克在《公司的概念》这本书里,就把通用汽车的事业部制看成是标准的分权结构。但明茨伯格不同意这种说法。前面说了,没有绝对的集权分权,要看谁跟谁比。跟庞大的“机械式官僚结构”比,事业部制可能是要相对分权一些;但是,如果跟控股集团公司相比,事业部制反而是更加集权的。

实际上,在斯隆改革之前,通用汽车就是一个控股集团公司,它旗下的别克、雪佛兰、凯迪拉克等,是一个个相对独立的企业,它们与通用总部之间只有财务关系。而斯隆的改革,恰恰是把一个结构松散的控股公司,变成了一个相对集权的事业部制结构,等于是把企业老总变成了事业部经理,这反而是削弱了他们的权力。

由于德鲁克对通用汽车的事业部制结构非常推崇,事业部制很快就在美国商界流行起来。包括福特汽车、通用电气等一大批企业,都开始实行事业部制;同时,美国大企业开始非常热衷于企业并购。明茨伯格认为,事业部制在其中起到了推波助澜的作用。

为了覆盖多元化的市场,企业实行了事业部制;而实行事业部制本身,又会鼓励企业进一步地走向多元化。如果总部可以通过并购,很轻松地增加事业部,那么它们就会设置越来越多的事业部。在明茨伯格看来,美国工业界出现的并购浪潮,其实就是一个巨大的权力游戏,企业的首席执行官们相互较劲,看谁能构建起最庞大的商业帝国。

在这种背景下,明茨伯格认为,要讨论事业部制结构是否高效,其实不应拿它和机械式官僚组织相比,而应该拿它和独立企业相比。还拿通用汽车来举例。到底是通用汽车这个统一企业的效率更高,还是把它拆分成雪佛兰、别克、凯迪拉克等独立企业,效率更高?这个还真不好说。

有人认为,事业部制其实是为了解决外部资本市场的低效问题。企业发展需要资金,但无论是向银行借钱,还是发行债券、股票,都手续复杂、流程漫长。如果收购这些企业,成立事业部制,那么总部的战略高层就可以灵活、迅速地在各事业部之间调配资金。和外部投资者相比,总部对各事业部的业务、业绩和潜力更加了解。

不过,也有人认为,这种方法所付出的成本太高。多元化投资有这样几种模式:第一,直接收购一家企业。通常,在被收购企业的市场价值之外,还要另付15%的溢价。第二,收购一个多样化的共有基金,这时候,只需要支付7%~9%的佣金。第三,以个人股东身份进行投资组合的多元化,这时候,只需要支付1.5%~3.5%的佣金就可以了。而且,个人股东可以随时用脚投票,根据企业的业绩表现来买进卖出;而你一旦收购了一家企业,想要判断是应该继续持有还是卖出,那可就太难了。

所以,事业部制到底是提高了资金配置效率,还是降低了资金配置效率,真不好说。还有,有人认为,事业部制可以降低各个事业部面临的市场风险,毕竟,大浪打来时,大船比小船更安全。但是,也有人认为,事业部制反而是放大了风险:你这个部门本来经营得好好的,突然隔壁部门出现巨亏,拖垮了整个公司,这种事情也是常有的。

总体来说,明茨伯格对事业部制的评价并不高。他认为,事业部制既不如机械式官僚结构那样稳定,又不像独立企业那样灵活,是一种中间状态。而且,事业部制虽然号称“分权”,但它本质上是属于工业时代的组织结构,并不适用于当下的创新经济。

那么,什么组织结构适用于创新经济时代呢?这就要说到书里介绍的最后一种结构,叫做“变形虫结构”。变形虫的英文是amoeba,音译过来就是“阿米巴”。“日本经营之圣”稻盛和夫在2000年初写了一本书,叫《阿米巴经营》,“阿米巴”概念马上就在中国火了起来,很多企业都在学。

变形虫结构有什么特点呢?前面讲的机械式官僚结构、专业式官僚结构和事业部制结构,都是层级分明的树状结构;只有简单结构是网状的,但这张网只有一个中央节点,就是老板;变形虫结构也是网状,但它是多中心、多节点的。想要给变形虫结构画一张严谨的组织结构图,是不可能的,因为它没有严格的层级关系、没有固定的指挥链条、也没有清晰的任务分工。组织结构随时随地都在跟随任务而变化,所以叫“变形虫”。

比如,1960年代,美国宇航局(NASA)在实施阿波罗计划期间,就是典型的变形虫结构。这个团队的成员都是各自领域的专家,但他们的工作方式,跟专业式官僚结构里的专家是不一样的。医生和教授基本上是独立工作,医生和医生之间,教授和教授之间,需要团队协作的时候很少;而且前面说了,医生和教授的工作是相对标准化的。而在NASA,各个不同领域的专家,必须组成密切协作的项目组,共同攻克难关;他们的工作也不是标准化的,而是必须不断寻找新方法、新手段、新路径。

除了NASA,所有致力于创新和创意的组织,比如科技公司、咨询顾问类公司、影视制作公司等,都可以采用变形虫结构。这种结构的好处,就是极其灵活,能够在高度不确定的环境中,敏捷应对新的挑战。如果你感兴趣,可以去听我解读的一本书,叫《赋能》,讲的是驻伊拉克美军,是怎样从一个严丝合缝的机械式官僚结构,变成一个自我生长的变形虫结构的。关于变形虫结构的优点,很多人都讨论过,这里我就不赘述了。

明茨伯格眼光最独到的地方,恰恰在于,当所有人都只看到变形虫结构的优点时,他注意到了潜在的缺点。在明茨伯格写这本书的1980年代,变形虫结构已经成为美国商界的一种时尚,不管什么企业都想跟风转型。比如,有一个集装箱公司,本来经营得好好的,非要赶时髦把自己弄成变形虫结构,结果业绩反而不如原来。这是为什么呢?

明茨伯格认为,一个组织应该选择什么结构,很大程度上要取决于组织所面临的具体情况。现在,你在头脑里想象一个矩阵,横轴是操作的难易程度,从左到右越来越难,纵轴是环境的稳定程度,从上到下越来越稳定。如果操作简单、环境稳定,就像那家集装箱公司一样,那么最适合采用机械式官僚结构;如果操作简单、环境动荡,比如一般的初创企业,那么最适合采用简单结构;如果操作复杂、环境稳定,比如学校和医院,那么最适合采用专业式官僚结构;如果操作复杂、环境动荡,比如高科技企业,那么最适合变形虫结构。

换句话说,变形虫结构并不适合所有企业,更不是一种“放之四海而皆准”的真理。说到这儿,明茨伯格顺便讽刺了一下当时的商界氛围。他说:“巴黎有时尚沙龙,纽约也有自己的时尚办公室——咨询公司总忙着把最新潮的组织结构推销给客户。结果,企业的组织结构就跟女人的裙子一样,款式一年一换。”

那么,变形虫结构的潜在问题是什么呢?其实,它的优点,同时也就是它的缺点。比如,权力关系和沟通线路不清晰;成员在项目组之间频繁调动,忠诚度比较低;不知道应该打动谁,才有利于个人的晋升;等等。很多人并不适应这种流动、混乱的环境,尤其是那些做事情喜欢有清晰边界的人。

此外,还有一个更严重的问题。在明茨伯格看来,正是因为变形虫结构没有严格的层级关系和制度规范,它反而是所有组织结构当中,内部竞争最激烈、办公室政治最严重、最充满社会达尔文主义的。他说,每个专家在内心深处都是个人主义者,把一群专家放在一个工作组里密切协作,就好像是一篮子螃蟹,它们相互撕扯,都想爬到对方的头上。哎,没办法,这老先生是真的毒舌。

现在我们来回顾一下刚才讲的五种组织结构:简单结构、机械式官僚结构、专业式官僚结构、事业部制结构和变形虫结构。现在你明白了,为什么这本书的英文名叫做“Structure In Five”。我们理解组织结构时,需要掌握这五种最典型的结构。明茨伯格一再强调,没有哪一种结构永远是好的,所谓好的结构,就是和组织的内外环境最匹配的结构。即使是我们认为最僵化、落后的机械式官僚结构,在可见的未来也不会消失,它仍然有用武之地。

还要注意的是,这五种结构是高度的理论抽象模型;只要是理论抽象,就一定会对现实加以简化,甚至是部分歪曲。就像现实世界中没有绝对的圆形或三角形,现实世界中也没有哪家企业严格符合五种结构之一。实际的组织结构总是这五种类型的混合。所以说,理论是不是和现实完全吻合,不重要,只要理论能够帮助我们理解现实就可以了,这就是我们学习理论的目的所在。

撰稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.没有哪一种组织结构永远是好的。所谓好的结构,就是和组织的内外环境最匹配的结构。

2.如果操作简单、环境稳定,比如麦当劳,那么最适合机械式官僚结构;如果操作简单、环境动荡,比如一般的初创企业,那么最适合简单结构;如果操作复杂、环境稳定,比如学校和医院,那么最适合专业式官僚结构;如果操作复杂、环境动荡,比如高科技企业,那么最适合变形虫结构。