《深时之旅》 苗炜工作室解读

《深时之旅》| 苗炜工作室解读

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《深时之旅》,深度的深,时间的时。

“深时”是一个地质学的时间概念。用书里的话说,深时指的是“地球那令人眩晕的漫长历史——时间从当下向前向后无尽延展”。

为了写这本书,作者去了很多地下空间,比如,地下矿场、洞穴深处、冰川内部等等,他把眼光放到万年、亿年,用深时的视角重新审视人类活动。本书作者叫罗伯特·麦克法伦,英国人,是当代自然文学、旅行文学的重要作家。他几乎每一本书都获得了大奖。文学杂志《格兰塔》和《华尔街日报》说,麦克法伦是“当代最好的行走文学作家”“当代最好的自然作家和诗人”。

他的作品到底好在哪里?一方面是他的大手笔。麦克法伦用了五本书、两千页来描述自己走过的世界,这些书分别是描写登山的《心事如山》,写荒野的《荒野之境》,写古代道路的《古道》,写地标性景色及其文化史的《地标》,以及今天这本《深时之旅》。他的旅行从英国和爱尔兰的高山、古道、荒野开始,后来越走越远,足迹遍布全世界。难得的是,他的探访基本都是徒步完成。或许,这样的写作才符合旅行文学的本质。英文中“旅行”(travel)这个词来自法语(travail),本意是苦行。也就是说,旅行应该充满艰辛但又收获丰厚。

另一方面,麦克法伦的作品是一种混合体,他把自然写作和旅行文学结合在一起。每到一个地方,他除了描述景物风光,还会深入考察当地的自然史和人文史,他特别关注景观与人的思想、文化之间如何相互塑造。麦克法伦曾经引用过19世纪自然作家约翰·缪尔的一句话:“向外走,也是向内心中去。”他的作品能让我们看到,人类自身与自然、与世界的密切关联。

说到自然,美国有位城市规划师叫蒂姆•贝特里,他认为,人们应该摄入一定剂量的“大自然”。他还提出了一个概念叫“自然金字塔”。金字塔的顶端是一两年一度的荒野之旅,下一层是森林、海边或者沙漠、群山,每月去一次。再往下,是每周去一次公园、河边,暂时逃离城市喧嚣。金字塔最底层就是我们日常中的自然,包括社区里的鸟、树木、喷泉等等,这些都可以帮你缓解压力、减轻疲惫感。

显然,麦克法伦的旅行处于“自然金字塔”的顶端。为了写这本《深时之旅》,他从英国出发,走过意大利、法国、斯洛文尼亚,一直走向北极,总共行走了数万公里,求证了26种语言,书中涵盖的知识跨越了69门学科。这本书的英文版标题翻译过来是《地下》,书中每个章节都在讲述麦克法伦在一个地方的见闻和思考,而这些地方全部都在地下,比如,英国约克郡矿场下面的暗物质研究中心、法国巴黎的地下墓穴,等等。“地下”是我们理解这本书的一条明线。其实书里还有一条暗线,是关于时间的,也就是“深时”。

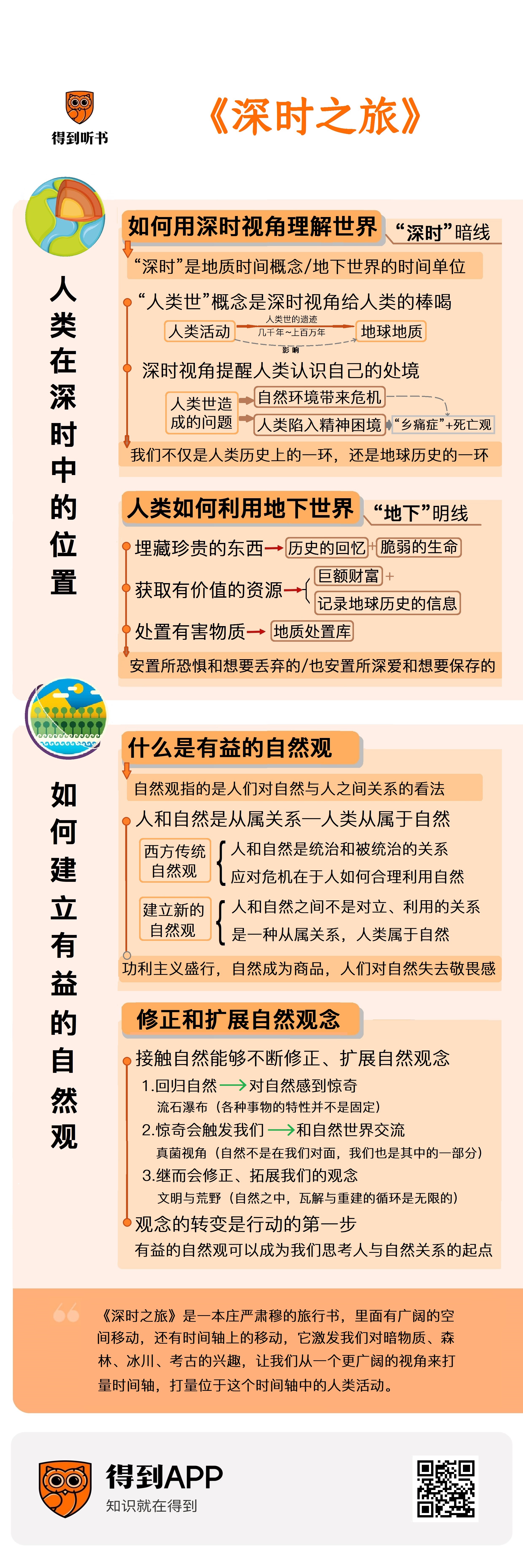

今天的解读分为两部分,第一部分,我们先来了解下“深时”这条暗线,看看在“深时视角”下,会对世界产生哪些不一样的理解,然后,我们通过“地下”这条明线,了解下人类如何使用地下世界。第二部分,我会结合麦克法伦的其他书,为你讲讲,如何建立一种有益的自然观。

好,下面进入第一部分。我们先从这本书最核心的主题说起:到底什么是“深时”?我们在深时中处于什么位置?

“深时”是一个地质时间概念,是地下世界的计时单位,它的计量单位是“宙”“代”“纪”“世”,而不是年、月、日。能够记录地球生命的,不是地表上的生命现象,而是岩石、冰川、海床沉积物和漂移的地壳板块。我们在网上能查到国际通行的地质年代表,看到我们生活的地质年代。我们如今生活在显生宙,是距今大约5.7亿年前开始的。再往细说,我们生活在新生代第四纪的全新世。全新世是从11700年前开始的,一直持续到今天。

但“全新世”这个概念正在改变。1999年,墨西哥城有一场关于全新世的研讨会。会上,大气化学家保罗·克鲁岑提出,“全新世”的说法已经不再准确。他认为,现在世界发生了剧变,在接下来的几千年甚至上百万年中,人类将成为对地球地质产生最主要影响的因素。他说,我们需要一个新的词:“人类世”。

这个词提出以后,科学界非常重视。2019年,国际地层委员会的工作小组,通过了“人类世”这个新的地质年代,我们成了人类世的生物,当然,也是它的缔造者。

那么,人类世从什么时候开始呢?并不是从人类诞生开始算起,也不是以农业时代或工业时代的开端来确定。人类世的起始被定在1950年,这是原子时代,大加速时代,我们的时代。所以,更确切地讲,人类世的缔造者,不是人类整个物种,而是此时此刻的我们。

这里的“缔造者”可能不是一个好词。20世纪中期以来,地球资源被大量开采,人口、碳排放量激增,物种入侵和灭绝大规模发生,金属、混凝土和塑料被不断生产出来,又不断被丢弃。书里说,人类世的遗迹将会包括,原子时代的放射性沉积物、城市中被摧毁的地基、数百万集中养殖的有蹄类动物的脊骨,以及,年产量高达数十亿吨的塑料瓶。

麦克法伦在一片海滩上看到了五花八门的塑料垃圾,这些都是典型的人类世物质。哲学家提摩西·莫顿把塑料垃圾称为“超物体”,它们不是从自然中诞生的,也无法在自然中降解,就变成没有办法被消化,也没有办法从整体上把握的东西。

人类的活动还创造出了一种新的岩石“塑料聚合岩”。用篝火燃烧海滩垃圾而产生的熔化塑料,跟砂砾、贝壳、木头和海草凝结在一起,形成了一种坚硬的聚合物,这就是塑料聚合岩。这种岩石的构成方式很特殊,还非常耐久,它很可能会成为人类世地层的一种标志性物质。书里有句话让人印象很深刻:“比我们的存在更长久的是塑料、猪牛羊的骨骼,和铅-207”。我们可以把铅-207简单理解成核废料。

听到这儿,我们会发现,“人类世”这个概念是深时视角给我们的当头一棒。不过,在地球漫长无尽的时间线里,人类的出现和消失可能只不过是一眨眼的事儿。这给我们提出了一个问题:如果人类在地球的存在,不过是一眨眼的事儿,那我们所做的一切是不是根本无关紧要?还有人会想,如果人类所有子孙后代最终都要灰飞烟灭,那我们现代人干嘛还要为未来负责呢?

麦克法伦说,我们需要警惕这种思维。因为这并不是要不要对将来的未知生命负责的问题,而是我们自己如何生存的问题。刚才那种不太负责的思维,其实是把人封闭在自己的感觉和经验里,以自我为中心而产生的感觉即便再真实,也是短暂的。跳出这种思维,就能认识到,人类绝对不是单一、孤立的,不管我们存在多久,做了什么,我们永远归属于一张大网。深时视角其实是在提醒我们,我们和世界是一体的。

另外,就算我们能逃避未来,也无法逃避当下。人类世里,自然环境加速改变,给人的精神层面造成了很大困扰。比如,有一种病症叫“乡痛症”,它说的是现代人一种可怕的处境,明明身在家园中,感觉却像是流离失所。这个词最早是用来形容,澳大利亚某个地区因为长期干旱和大范围采矿,当地人产生了一种普遍的焦虑感。这种焦虑跟乡愁有点像,不过,乡愁是随着人远离故乡而产生的,还可以通过返乡来缓解,而乡痛则是人们留在故乡的痛苦,无法消除,更让人绝望。

关于人类的精神危机,书里还有一个例子:人类对于死亡的态度。现在可能很多人都不知道,自己死后会被埋葬在哪里,跟祖先葬在一起的可能性就更小了。千年以来,这种情况还是头一次出现。从历史学和社会学的角度来看,这其实是一种很惊人的现象。

死亡是哲学中的一个终极问题。哲学家海德格尔提出了著名的“向死而生”,他认为,人生其实是死的倒计时过程。另一位哲学家叔本华说,人对死亡的认识所带来的反省,让人类获得了形而上的见解,所有宗教和哲学体系,根本上都是为了针对这种目的而发展起来的,都是为了帮助人们培养反省的理性,获得处理死亡问题的解毒剂。

《深时之旅》有一章写到麦克法伦在巴黎南部地下墓穴的经历,讲到了生死。这一章题为“看不见的城市”,题目来自意大利作家卡尔维诺的同名小说。

巴黎南部的地下墓穴原本是挖空的采石场,18世纪被用作公墓,陆陆续续有600多万具人骨被安置在里面。生者和死者的生活空间非常接近,很多现代人会来地下墓穴这里藏身、从事犯罪活动或者寻欢作乐。

卡尔维诺同名小说里的想象则更有趣,他写到,人们在地下建了一座跟地上一模一样的城市,生者死后会搬入地下城继续“生活”。随着时间的推移,两座城市变得越来越像,甚至地下城治理得更好,还引起了地上居民的效仿。最后,两座城市谁也分不清谁是生者,谁是死者。

当然,这只是一个故事,生和死之间不会真的没有界限,但生和死完全割裂,却是近年来才有的状况。只有现代人要面对自己死后一切灰飞烟灭的结果。用历史的眼光看,这并不正常。我们前面说到,有些人变得不再愿意为子孙后代负责,其实也跟死亡观的变化有关。麦克法伦写这本书是想通过深时的视角,让我们更加清醒地认识自己的处境:我们不仅是人类历史上的一环,我们还是地球历史的一环。

说完了“深时”这条暗线,接下来,我们就来看看,“地下”这条明线,人类如何利用地下世界。麦克法伦在书里说,“地下世界长久地安置着我们所恐惧和想要丢弃的,也安置着我们所深爱和想要保存的”。

他发现,在不同时代、不同文化里,地下世界总是要负责三个任务:埋藏珍贵的东西、获取有价值的资源、处置有害物质。

接下来,我们通过麦克法伦的见闻,具体了解下这些任务。

首先来看地下世界的第一个任务——埋葬。地下世界埋葬的东西中,有历史的回忆,也有脆弱的生命。

麦克法伦去了意大利和斯洛文尼亚的边界区,这里有石灰岩,有陡峭的山峰、深邃的河谷。二战期间,这一片石灰岩地区成为残酷的战场,德国和意大利在这开展种族清洗,反法西斯组织在此展开游击战。这个地区的天然洞穴是游击战的理想环境,石灰岩山体很容易爆破或挖掘,拓展成地道和作战室。岩石中可以有武器库、兵营,甚至是野战医院,地下生活的烟火可以通过复杂的地道系统飘散出去,不会因为烟雾而暴露位置。这里广泛分布的落水洞、峡谷和矿道,也是进行个体处决和集体屠杀的刑场,法西斯会把平民或敌军俘虏运到洞口边缘,不论死伤还是生者,一概推进石灰岩裂缝之中,洞穴中掩埋了成千上万的尸体。

我们再来看地下世界第二个任务——“获取”。人们从地下世界获取的东西,有巨额财富,也有记录地球历史的信息。麦克法伦去了挪威北部的海岛,探访峡湾之中的海蚀洞。这些洞穴由大海侵蚀而成,通常位于荒野的海岸边,千万年间,海浪像锤子一样把一个个洞穴凿成峭壁。在这里,麦克法伦结识了一个老渔民,叫比约纳尔,他在零下十五摄氏度的环境下,坚持每天工作十五个小时打捞鳕鱼。

1971年,挪威大陆架发现了石油,石油就成为挪威的命脉,这个国家的政治系统和基建系统都被石油浸透。到了2012年,挪威石油产量下降,北挪威海和巴伦支海成为石油开采的新目标,可是,这里的旅游风光和渔业,也是挪威的财富来源之一。环保组织和各个小岛上的渔民,开始抗议石油业,老渔民比约纳尔就是抗议者之一。

他说,我们每天冒着生命危险出海,把食物带回来给岸上那些白痴。那些白痴政治家,竟然想把这片海床炸开,就为了多弄点儿石油。早在发现石油前,鳕鱼已经在这里了,只要人类不肆意妄为,鳕鱼还会在这里存在很久。鳕鱼喂养了维京人,现在又喂养着我们。如果人类疯狂到甘愿用食物换取石油和金钱,那就是彻底的疯狂,我们再也没有希望了。比约纳尔说,抗议者对石油业主要的抗争策略是拖延,他希望先拖住石油业的行动,希望时间能慢慢让人清醒,让抵抗生效。

探访完挪威北部海岛,麦克法伦在2016年登上格陵兰岛。那年夏天,格陵兰岛首府努克的最高气温,达到24摄氏度,岛上冰川融水加剧,在冰盖上汇集成蓝色和绿色的湖泊。麦克法伦在这里进入了冰窟,他说,冰就像一种记录介质,收集、保存了地球的信息数据,能够为人讲述地球的历史。他还在书里诗意地写到,冰是有记忆的,它能记得细节,记住一百万年甚至更久。记得十一万年前,上一个冰河时代开始时空气的化学成分,记得五万年前的夏天有多少阳光洒在它身上;记得全新世早期降雪时云层的温度。记得几百年间的历次火山爆发,记得二战后几十年里汽油中含有太多的铅。

最后,我们来看地下世界处置有害物质这个任务。在书的结尾,麦克法伦来到了芬兰的一座岛屿,这里叫奥尔基卢奥托。岛屿的岩石深处,在建造一座收纳核废料的坟墓,设计者希望,这座坟墓在未来十万年内都不需要人修缮维护。十万年是什么概念呢?十万年前,解剖学意义上的现代人类刚刚开始走出非洲。这座坟墓的正式名称叫地质处置库。书里说,全球有超过25万吨的高放射性核废料需要存储,每年还会再增加一万两千吨。

核废料的自然衰变过程需要数万年,合理的处置方法就是掩埋,与空气、水、阳光和生命体隔离开。在芬兰这里,储存核废料的容器是铜罐,高八英尺,直径一点五英尺,一英尺差不多是30厘米。铜罐内是一个内部分区的铸铁罐,中间是方形的空隙,装着铀芯块废料的锆合金燃料棒,就插在这些缝隙里。每个铜罐装满后,重量大约是25吨。铜罐嵌入膨润土铸成的基座中,然后,再放入花岗岩基层中一个掏空的片麻岩管子中,那里距离地面1500英尺。也就是说,储存核废料由内而外嵌套的顺序是,铀、锆、铁、铜、膨润土、片麻岩、花岗岩。

好的旅行文学,不仅会带领我们在空间上移动,还会带领我们在时间之轴上移动。麦克法伦的这本《深时之旅》,不仅有很广阔的空间移动,还有更为长久的时间轴,它不仅激发我们对地下世界的兴趣,也激发我们对暗物质、森林、冰川、考古的兴趣,它记录了一些人类的愚蠢行径,也记述了人类如何运用理性小心翼翼地处理自己蠢行的后果。

了解完《深时之旅》中的明线和暗线,我们进入第二部分。

刚才这么听下来,你可能会关心一个问题:如何处理人类的这种危机?翻遍了《深时之旅》,麦克法伦好像都没有直接讲,这当然也不是他的主要任务。但仔细想想的话,麦克法伦所有的书,某种程度上都是在做出回答。他的答案是建立一种新的自然观。自然观指的是人们对自然与人之间关系的看法。

那么,什么样的自然观才是有益的呢?西方传统自然观认为,人和自然之间是统治与被统治的关系,应对当下危机的关键,就在于人如何合理地利用自然。但在麦克法伦看来,人和自然之间并不是统治和被统治、利用和被利用的关系,而是一种从属关系,人类从属于自然。

他曾经在《卫报》发表文章说,现代社会功利主义盛行,自然成为商品,人们对自然失去了敬畏感。他鼓励大家去触摸、体验、探索自然,因为在他看来,“触觉是一种双向对等的行为,一种和世界相互交流的动作,踩下一个印记的同时也是在接受一个印记”。也就是说,接触自然,能够帮人不断修正、扩展自己的自然观念。麦克法伦的理念是,人们回归自然,在其中感受惊奇,体会种种微小的启示,随后,自然观就会慢慢发生转变,更好地理解人类和自然世界的关系。

在拓展自然观方面,麦克法伦本人就是一个典型例子,他的写作既是身体的远行,也是观念转变的历程。他的写作和旅行都开始于他内心的某种冲动,或者说一个真实的问题。比如,《心事如山》的问题是:为什么人类会有征服高山的冲动?而《深时之旅》的问题是:为什么人类要深入地下,在地下世界留下这么多的痕迹?他探寻答案的过程,构成了他的写作,也改变了他的很多观念。

我们看《深时之旅》时,会发现书里展现出来的各种事物,包括人在内,各自的特性都并不是固定的。固态和液态、植物和动物、生命和死亡之间的界限都变得不那么分明。

比如,麦克法伦曾经钻进了石灰岩层中的天然地道,在那里他看到了岩层的构造。我们总以为石头是一种惰性物质,是坚硬的、一成不变的,但是麦克法伦在地下看到的岩石,却很像是某种液体,只不过它们现在处于暂时的停顿中。富含矿物质的水流过石灰岩坡面,会以非常缓慢的速度,沉淀析出一种叫作方解石沉积物的东西,慢慢的,就形成了流石瀑布,顾名思义,就是石头构成的瀑布。它就像是白色的蜡烛在流动过程中慢慢硬化。我们可以想象一下,如果把深时用倍速播放,就会看到岩石在流动,板块在漂移,沧海桑田。这段经历,让麦克法伦改变了他对生命的认识,原来,生命和非生命之间的界限,并没有那么清晰。

再说一个让人印象深刻的段落。美国一片硬木森林地下有一株真菌叫蜜环菌,最宽的地方有4000米,占地面积1000多公顷。它是世界上最大的有机体,同时也是最古老的有机体之一,它的年龄在1900岁到8650岁之间。它在地面上的部分就是一朵朵蘑菇,但地面之下蔓延的菌索和菌丝才是它真正的本体。真菌的存在很奇特,常常会颠覆我们一贯的认知,比如,日本广岛原子弹爆炸后,真菌是最先回到爆炸点附近的有机体;切尔诺贝利灾难发生后,真菌的活动依然不受影响,甚至更活跃了。

麦克法伦说,真菌用一种奇怪的方式改变了时间,你很难说它是在哪里开始、哪里结束,什么时候出生、什么时候死亡。站在真菌的角度思考问题,会发现,“历史”这个概念甚至都被重塑了。历史不再像是向前飞驰的箭,或者只是在自己轨道里环绕的螺旋,而更应该被看成向四面八方蔓延的网络。我们理解自然的时候,也应该参照真菌的视角:自然不是站在我们对面,供我们观看或开发的,而是一团缠绕的乱麻,我们自己也是其中的一部分,“细菌丛在我们体内茂盛生长,真菌在皮肤上勃然盛放”。

你看,自然中处处都有微小的启示,接触大自然,首先会让我们感到惊奇,惊奇会触发我们和自然世界的交流,继而会修正、拓展我们的观念。

麦克法伦的另一本书《荒野之境》,也探讨过一个类似的问题。文明与荒野一直是一组对立的概念,它带来了两种倾向,一种是我们应该征服荒野,另一种是我们应该认识荒野。征服荒野的观念,一度占了上风。18世纪以来,随着法国人发起的一次重要国际探险,以及瑞典植物学家林奈的《自然系统》的出版,西方人开始搜寻地球这颗行星的知识,想要把一切没有认识到的东西,全都分门别类,精准测量,记录在案。他们想通过这样做,把原本混沌的世界整理到一个统一的知识框架里,但这种以理性掌控世界的想法,最终发展成了对荒野的赶尽杀绝,各种恶果,我们后来都是有目共睹的。

麦克法伦深入各地的荒野考察,他认为,荒野最终是无法被人类征服的。一方面,我们没办法把它整理到文明的框架里;另一方面,我们对荒野的清除,最终看来,只会是历史中一个极其微小的环节。因为自然之中,瓦解与重建的循环是无限的。麦克法伦在书里说:“荒野的历史比人类古老,也必将比人类长久。我们的时代终将隐退,我们的物质遗产将会被大地吸收,成为一种难以察觉的东西。”换句话说,文明从属于荒野。

麦克法伦的自然观,或许可以成为我们思考人与自然关系的起点。他的书很少倡导人们该如何具体行动,但他的写作本身就是一种行动。他曾说过这样一句话,出色的自然文学能够引导读者“萌生新的行为形式、新的道德意识,以及对于自然世界更为强烈的关切”。不是每个人都必须成为自然文学写作者,但我们每天都在表达和传播,这其实是我们塑造世界的手段。接触、探索大自然,修正、拓展我们的自然观,对自然保持敬畏,或许能让我们更加接近自己认知之外的、更加有益的生活方式。

好,这本《深时之旅》的精华内容就为你讲到这里。如果感兴趣,你可以在得到电子书找来原书看看。

最后,我们简单回顾一下。

这本书的作者是英国作家麦克法伦,他的一个写作特点就是“大手笔”。《深时之旅》是一本庄严肃穆的旅行书,里面有广阔的空间移动,还有时间轴上的移动,它激发我们对暗物质、森林、冰川、考古的兴趣,让我们从一个更广阔的视角来打量时间轴,打量位于这个时间轴中的人类活动。

从地质纪年上讲,我们已经进入了“人类世”,人类的活动将在接下来的几千年甚至上百万年中,影响地球的地质。人类世造成了许多问题,不仅给自然环境带来危机,同时也让很多现代人陷入了精神困境。

通过这本书,我们应该认识到,人与自然不应该是对立关系、利用关系,而是从属关系。观念的转变是行动的第一步,而这种转变,首先来自回归大自然、对自然感到惊奇。美国城市规划师贝特里曾经提出过一个概念叫“自然金字塔”,他说人们应该摄入一定剂量的“大自然”,那些地方会为你注入对自然的深刻的敬畏感,让你重新跟更广阔的人群连接,重新确信自己在宇宙中的位置。

以上就是今天的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。感兴趣的话,推荐你阅读原书。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.“深时”是一个地质时间概念,它的计量单位是“宙”“代”“纪”“世”。能够记录地球生命的,不是地表上的生命现象,而是岩石、冰川、海床沉积物和漂移的地壳板块。

2.人与自然不应该是对立关系、利用关系,而是从属关系。观念的转变是行动的第一步,而这种转变,首先来自回归大自然、对自然感到惊奇。