《雨》 苗炜工作室解读

《雨》| 苗炜工作室解读

关于作者

这本书的作者辛西娅•巴内特是美国著名环境记者,为《美国国家地理》《纽约时报》《大西洋月刊》撰稿,她花了四年时间调查追溯“雨”的历史。

关于本书

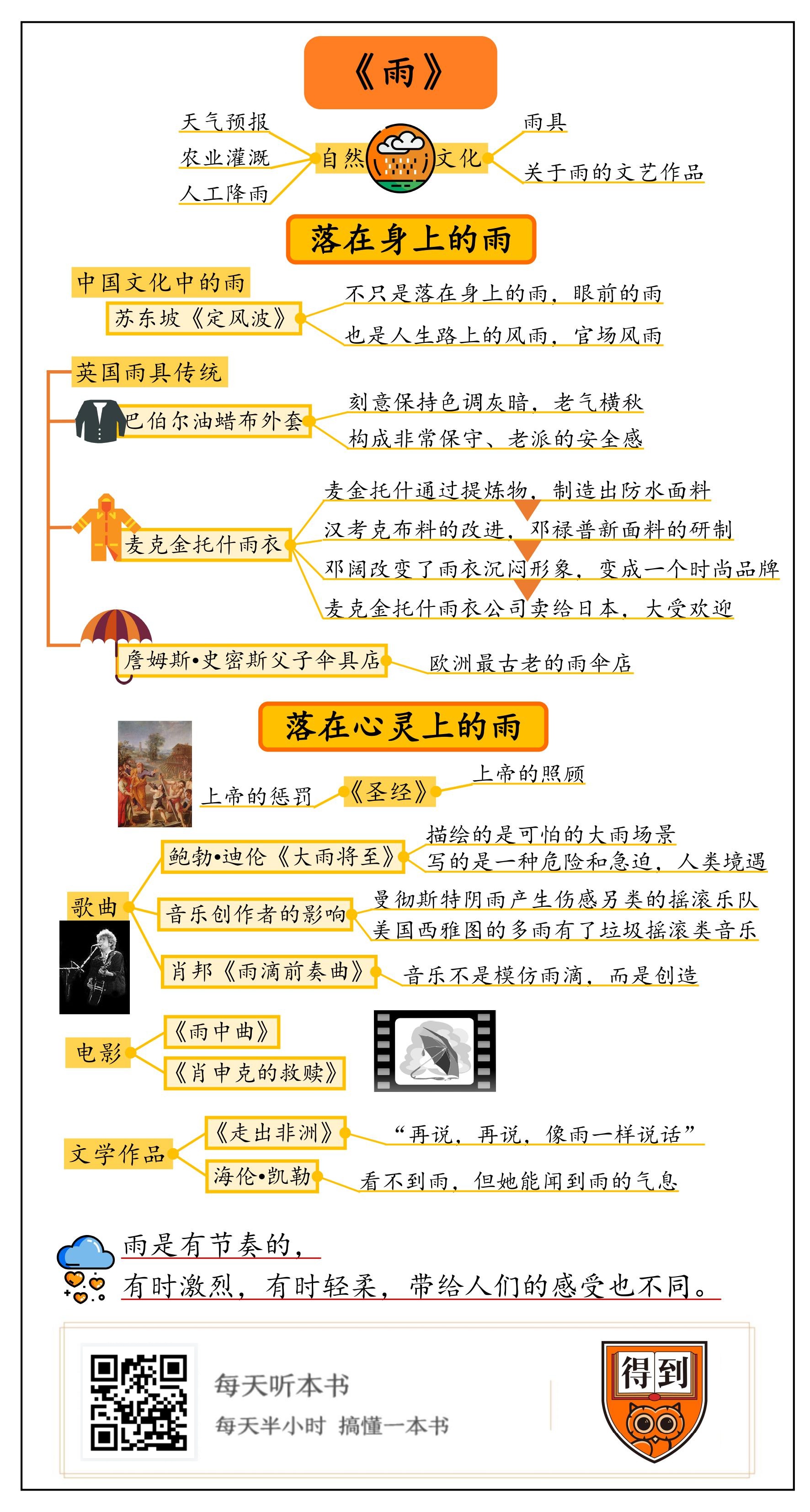

《雨》这本书视野开阔,从两个层面来写雨:在自然科学的层面,作者写到了天气预报、农业灌溉、人工降雨;在文化的层面,作者写到了雨具和关于雨的文艺作品。

核心内容

第一,通过英国雨具传统里的三个典型代表,帮你了解落在人们身上的雨。 第二,通过文艺作品中看到、听到的雨,帮你了解落在人们心中的雨。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的书是《雨:一部自然与文化的历史》。这本书的主题就是雨。

作者在书里从自然和文化这两个层面来写雨。在自然层面,作者讲到了,人类是怎么一步步认识雨这种自然现象的。比如,怎样认识云?什么情况会下雨?天气预报是怎么开始的?在文化层面,雨也是我们的审美对象之一。雨让人感到悲伤、抑郁,或是给我们带来一种洗涤的快感。

其实,许多自然现象都有这种自然和文化上的两面性,比如光。在自然层面,阳光其实就是太阳照过来的光,星光就是遥远的恒星发来的光,太阳的体积多大,光速到底是多少,太阳的寿命有多久,某颗恒星离我们有多远,这些都是科学问题。在文化层面,太阳和星星会在诗歌里反复出现,画家和摄影师的作品里也经常有它们。光是这样,雨也是这样的,既有自然的、客观的、科学的一方面,也有审美的、心灵的、文化的一方面。

本书的作者叫辛西娅•巴内特,是美国的一个环境记者,经常给《国家地理》《大西洋月刊》《纽约时报》写文章。写报道的时间长了,自然就想写一本书,巴内特选择了雨这个主题。

这本书的开头非常宏大,作者先写了地球这个行星,因为有雨水适合人类生存,再一步步写到天气预报、农业灌溉,她写到了祈雨的仪式,写到雨具,写到了诗歌和音乐中出现的雨。这本书涉及气象学、农业、人类学及文学艺术领域。每天听本书为你解读过一本书叫《天气预报》,其中的内容跟今天这本《雨》有相互重合的地方,所以,我今天解读这本《雨》,主要来讲讲文化上的雨。

好,今天我们的解读分成两个部分。第一部分,我们讲落在身上的雨,第二部分,我们讲落在心灵上的雨。

我们进入第一部分,讲讲落在身上的雨。

先来开一个脑洞,如果要写一本书讲中国文化中的雨,你认为应该从哪儿讲起?我觉得,最好从苏东坡的一首词《定风波》开始。因为它跟今天解读的这本《雨》一样,都是既写了落在身上的雨,也写了落在心灵上的雨。

《定风波》的题目之后有一小段说明。三月七日这一天,路途中遇到了下雨,同行的人都被雨浇得有点儿狼狈,我倒不觉得,天晴了就写了这首《定风波》。这首词很短,我们可以听一下全文:莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

这首词的内容用现在的话说就是,阴雨绵绵,穿过树枝,打在树叶上发出声响,我们一边歌咏着一边往前走,手里拿着竹杖,脚下穿着草鞋,我走得非常轻快,这雨没什么可怕的,我穿着蓑衣,就在这风雨中独行,一蓑烟雨任平生。走着走着,雨就停了,山间挂着夕阳,微风轻拂,我的酒也醒了,人生中的风风雨雨算不了什么,我坦然面对,潇洒走一回,也无风雨也无晴。

苏东坡在这首词里写到了雨具。“一蓑烟雨任平生”里的蓑衣,是用棕树树皮为原料做成的一种雨衣。对付下雨天,我们中国古人会用蓑衣,标准配置中还应该有一个斗笠,古人还有一句诗很有名:“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归”。有个斗笠有个蓑衣,就可以在下雨天安然地钓鱼了。

苏东坡写这首词的时候,被贬在黄州,政治斗争失利,是他比较落寞的时候,诗词中的烟雨啊风雨啊,都不只是落在身上的雨,不只是眼前看到的雨,也是人生路上的风雨,官场上的风雨。

说完了中国文化中的雨,再来看看作者怎么讲西方文化中的雨。一提到雨,我们就会很自然地想到英国,会把阴雨天气和英国联系在一起。英国的天气多雨,英国人跟雨的关系也很紧密。最早对风力的描绘、对云的观测、对雨的计量,都是英国人开始的,他们也是最早开始进行天气预报的。

英国人有一种“不论环境如何都要保持体面”的态度。既然阴雨天气是大自然的一部分,是环境的一部分,那就去适应这种环境。雨天,英国人也要保持舒适温暖,保持体面。他们开发了很多雨具和防雨衣物,这些用品不仅体面,还很实用。在海洋中,防水防潮的衣服是重要装备,英国大部分雨衣生产商都赞助过英国探险家早期的极地探险活动。另外,英国人也很热衷钓鱼、打猎等户外活动,雨天从事这些活动都需要防雨装备。

接下来,我会给你介绍英国雨具传统里的三个典型代表:巴伯尔(Barbour)油蜡布外套、麦克金托什雨衣、詹姆斯•史密斯父子伞具店。

如果你关注英国的消费品,就会发现,有几种英国出产的雨衣和雨伞都跻身世界名牌行列。英国品牌巴宝莉(Burberry),大家都比较熟悉。1888年的时候,巴宝莉的创始人发明了一种抗风雨的面料,获得了专利,这种面料就是用来生产雨衣的,用来对抗英国变幻莫测的天气。现在,巴宝莉已经是时尚行业中一个著名品牌了,相对来说,英国另一个品牌巴伯尔就显得非常低调。

巴伯尔的经典产品是一种油蜡布外套,如果你去他们在伦敦的专卖店看看,可能会觉得店里的衣服怎么全是灰暗的色调,老气横秋。实际上,这种老气横秋,正是这个品牌刻意保持的一种调子。

据说,这个牌子的外套,终身保养,你穿个十年二十年,还可以拿回店里做一下防水处理,重新涂上油蜡。而且,他们的外套穿得越旧越有范儿,摩擦留下的痕迹褶皱,都会让它更有味道。穿这样的外套,就是要在户外活动的。巴伯尔的油蜡布外套经常和钓鱼、打猎、英国乡村紧密相连。

油蜡布外套、粗花呢西装、布洛克雕花皮靴、长筒羊毛袜和麻花毛衣,都是防风防雨,抵抗阴雨天气的,再加上苏格兰威士忌,这些服饰和烈酒一起构成了一种英国范儿。不管是刮风还是下雨,英国人该钓鱼的去钓鱼,该打猎的去打猎,里面的毛衣保暖,外面的夹克防水,瓶中的烈酒暖心,它构成一种安全感,非常保守、非常老派的一种安全感。如果我们不处在那种环境里,就会觉得,巴伯尔的油蜡布外套太老派了。

巴宝莉和巴伯尔都是英国历史悠久的雨衣品牌,但《雨》这本书里讲到了一个更古老的品牌,叫麦克金托什。这个品牌的创始人叫查尔斯•麦金托什。创始人的名字和品牌名很像,但品牌名里多了一个“克”字。这点我们等会就会说到。

1766年,麦金托什出生在苏格兰的格拉斯哥,他的父亲是染料制造商。麦金托什年轻的时候,正是化学的黄金时代,氢、氧、硫、硅、二氧化碳这些东西正被化学家们一一识别出来。麦金托什二十岁出头开办工厂,生产氯化氨,这种结晶盐是麦金托什收集尿液生产出来的。

既然尿里面能提炼出氯化氨,那别的废物里肯定也有能利用的东西。当时,欧洲的煤气灯正在普及,生产煤气的过程中会遗留大量焦油污泥,这些焦油污泥只会造成污染,但麦金托什从中看到了实用价值。1819年,麦金托什跟格拉斯哥煤气厂签了一个合同,收购煤气厂的所有废料。麦金托什从焦油中转化出了沥青。沥青当时是给木船做防水涂层用的,在转化过程中,麦金托什还得到了一种副产品叫石脑油,石脑油高度易燃,麦金托什把石脑油和橡胶混合在一起,加热,这种混合物就变成了一种稀薄又透明的防水材料。麦金托什把这层黏糊糊、像蜂蜜一样的东西涂在两片布料之间,然后再用滚筒把布料压合在一起,就制造出了既能弯曲变形、又能防水的双层织物。1822年,麦金托什用这种面料获得了专利。

有了独家的发明,麦金托什就想建一个工厂生产防水的橡胶布料,卖给做成衣的公司。1820年代,英国北方已经有很多纺织厂和成衣工厂,麦金托什在纺织商人的帮助下,在曼彻斯特建立了自己的工厂。但他的布料很难推销出去,其中一个原因是石脑油的味道太刺激了,让人难以忍受。

这时,伦敦有一家橡胶工厂的老板叫汉考克,是个精通机械的发明家,也醉心于发明防雨用品。他改进了麦金托什的布料,少一些石脑油,多一些松脂,这样,橡胶布料就更好处理,味道也好闻一些。1831年,汉考克成为麦金托什的合伙人,他们开始生产雨衣。1844年,汉考克凭借“橡胶硫化”这项技术获得了专利,橡胶跟硫黄一起加热后,橡胶就会硫化,不会变黏,不易折断,不仅有比较高的弹性、耐热性,也有拉伸强度。麦金托什和汉考克,他们既是工厂的老板,也是工厂里最棒的技术员,他们生产的“麦克金托什”雨衣在1880年代成为欧洲最广为人知的雨衣品牌。品牌名称里的“克”,具体什么时候、怎样被加进去,一直都是个谜。

1925年,邓禄普橡胶公司买下了麦金托什公司,继续生产雨具。但邓禄普不是一家生活方式公司,它的重点是轮胎,是工业橡胶。到了20世纪60年代,美国化学工程师比尔•戈尔的家族公司,研制出了一种新材料叫“戈尔特斯”(GORE-TEX)。他们发明和生产的这种材料,被称为“世纪之布”,轻、薄、坚固,防水、透气、防风。能用在军事、宇航、医疗上,也能做成各种户外服装和鞋子。你可能在“北面”或者“哥伦比亚”这些户外品牌的衣服和鞋子上发现戈尔特斯的英文标志,就跟电脑上有个Intel inside的标志一样。戈尔特斯的面料又便宜又好,服装品牌都可以用这种面料来做自己的雨衣和户外装备。于是,麦克金托什就落伍了。

把麦克金托什带出困境的是一个叫邓阔的销售人员,他原本在一家制作麦克金托什雨衣的工厂里当学徒,他的工作是把手指伸进黏糊糊的橡胶胶水里,挑出一团抹到雨衣的针脚上,然后再加固针脚。老式双层防水织物、手工裁剪、手工上胶,雨衣的这套传统做法延续了百年,可邓阔觉得这样干没有出路。他要求调到销售部门,改变了雨衣沉闷的形象,把麦克金托什变成一个时尚品牌。

邓阔在2000年买下了这家公司,然后在日本开店。日本人非常喜欢这个来自苏格兰的传统雨衣品牌,麦克金托什的雨衣在日本的受欢迎程度很快超过了苏格兰。到2007年,邓阔以750万美元的价格,把公司卖给了日本零售商“八木通商株式会社”。这家苏格兰老工厂里的裁缝剪刀、胶水罐、滚筒和胶带、样品说明书、百年前的老雨衣,都被日本人打包带回东京,放在高端的青山区的麦克金托什旗舰店里做展览。苏格兰的老手艺,在日本这个重视工匠精神的国度,成为奢侈品的附加价值。

我在淘宝上查了一下麦克金托什雨衣,没有销售记录,没人代购。如果你对这个品牌的雨衣好奇,可能要去日本的旗舰店里看看了。如果你有机会去伦敦,也可以去“詹姆斯•史密斯父子伞具店”里看一看,这个雨伞店就在大英博物馆边上,墙上、橱窗里、柳条筐里,陈列着各式各样的雨伞,有枫木的、白蜡木的、樱桃木的、山胡桃木的,店员会根据你的身高来调整雨伞手柄的长度,买一把中档价位的雨伞要两三百英镑,非常贵。因为这家店是欧洲最古老的雨伞店,1830年开业,买了这样一把雨伞,你就可以好好欣赏它了,有一个英国作家写过雨伞——“你撑开伞时,它轻盈匀称地绽开,毫不费力,繁复的组件准确完美地衔接在一起,圆顶弧度优雅,雨伞真是一件美丽的机械。”

好,这就是第一部分的解读,我们介绍了巴伯尔的油蜡布外套、雨衣品牌麦克金托什,詹姆斯•史密斯父子雨伞店,这是落在身上的雨。

接下来我们进入第二部分,讲一讲落在心中的雨。大自然中的雨也会降在人们心上。我们在许多文艺作品中会看到雨,也会在音乐,在歌声里听到雨。

不知道你是否有过这样的体验。小时候,看着从天而降的大雨,会感到有点儿害怕。如果大雨下个不停,一天两天,这种恐惧就会加剧。天上本来什么都没有,哪里来的这么多雨呢?古人肯定有这样的恐惧,倾盆大雨下个不停,他们会觉得是天公暴怒或者说是上帝不高兴了。

比如,在《圣经》中的《创世纪》那一章,上帝看见人间充满罪恶,到处都是坏人,就连着下了四十个昼夜的大雨。上帝看见地上有一个好人叫诺亚(书中译为挪亚),就吩咐他建一艘方舟逃离洪水。洪水泛滥淹没了最高的山,诺亚带着各种动物,躲在诺亚方舟里,在这场大灾难中逃生。即便不了解《圣经》,我们也不会对诺亚方舟的故事感到陌生。电影《2012》里描绘的世界末日,大雨,火山爆发,洪水,人们还是要建造诺亚方舟那样的大船才能幸存。

当然,《圣经》中的雨,并不只是老天爷发怒这一种情况。里面还有很多关于雨的句子,比如,“他用云朵遮蔽天空,用雨水浇灌大地,他以青草覆盖山丘,又以植物供人耕种。”这是在讲雨水和农业灌溉的关系,有了合适的降雨,农作物才能好好生长。这是上帝在照顾辛苦劳作的人。再比如,“按时节降雨,那是充满祝福的雨”,地上的人们则颂扬说,“你眷顾大地,普降甘霖,令它肥沃,河道充满雨水,为人预备五谷,这一切都是由你安排。”看起来,雨水、凡人和上苍之间达成了一种协议,风调雨顺就是最好的安排。如果不下雨,人们就要举办仪式,献祭,来祈雨。因为干旱会使农作物歉收,会饿死很多很多人。

再说说歌曲中的雨,美国歌手鲍勃•迪伦有一首歌非常有名,叫《大雨将至》(A Hard Rain's a-Gonna Fall),歌词描述的场景很吓人。有一节的歌词是这样写的:“我看见一架白色的梯子上面被水覆盖,我看见无数个饶舌者,他们每个人的舌头都已溃烂。我看见无数少年手握钢枪,恶语相加。噢,大雨,大雨,大雨,那可怕的大雨即将来临!”

鲍勃•迪伦在2016年获得诺贝尔文学奖,他没有出席颁奖典礼,但他的好朋友女歌手帕蒂•史密斯(patti smith)出席了颁奖仪式,她那时70岁了,一头白发,在颁奖典礼上唱的就是这首《大雨将至》。虽然她演唱时出了一点儿状况,但在诺贝尔奖的典礼上唱这样一首歌,还是非常难得的一个场景。帕蒂•史密斯演唱的视频,你在网上能够找到。鲍勃•迪伦在《大雨将至》的歌词中描绘了人间的可怕场景,“我听到雷声发出的警告,我听到海浪要席卷而来,我听到万千呼号却无人留意,我听到有人疾苦却众声耻笑”。这些歌词和《创世纪》中上帝看到人间充满欺诈与罪恶的场面,是不是有意象上的联系呢?鲍勃•迪伦写这首歌的时候是不是进入了一种上帝视角?这可能要看你自己的体会。

《大雨将至》的歌词里还有这样一句,“大雨,大雨,大雨,大雨,那可怕的大雨即将来临。”英文歌词是,And it's a hard, it's a hard,It’s a hard, it's a hard,It’s a hard rain's a-gonna fall,连着五个“ it's a hard”,很多音乐人都翻唱过这首歌,你能听到他们用不同的处理方式来唱这首歌。当你听到那连续五个“ it's a hard”的时候,肯定也会感叹这首歌的力量。

鲍勃•迪伦是唯一一个凭借写歌、写歌词获得诺贝尔文学奖的人,他的歌词是被当作诗来对待的。其实很多时候,歌曲都要比诗来得更直接更有力量。2009年,联合国气候变化大会在丹麦首都哥本哈根召开,联合国决定用这首《大雨将至》作为非官方主题曲,希望借此唤醒人们的环保意识。这首歌原来写的未必是环境保护问题,它写的是一种危险和急迫,写的是一种人类境遇,这种境遇中有雨、雷声、浪、万千人的呼号,有饥饿和暴力,大雨将至。

在《雨》这本书,作者没有提到鲍勃•迪伦的这首歌,不过她写到了好几首英国美国关于雨的歌曲,比如美国的大门乐队的《暴风雨骑士》(riders on the storm),西雅图歌手亨德里克斯的《阴雨天,虚度时光》(rainy day dream away)。作者提这些歌曲是想强调,降雨给音乐创作者带来的直接影响。比如,英国城市曼彻斯特阴雨连绵,所以产生了一个伤感另类的摇滚乐队叫史密斯合唱团。美国城市西雅图的雨也不少,所以有了垃圾摇滚(Grunge Rock)这一类音乐。这类音乐的代表人物是涅槃乐队的科特•柯本,他出生在美国华盛顿州的小镇阿伯丁,那里每年的降雨量是330厘米,是美国大陆上最潮湿的居住地之一,小镇上有伐木厂、造纸厂,天空总是灰蒙蒙的。科特•柯本有一首歌叫《有些事就是这样》,作者说,这首歌再现了柯本少年时蜷缩在阿伯丁青年街桥下时,雨水从桥梁上滴滴答答落下的悲惨景象。

可以这样说,作者在《雨》这本书里给我们提供了一个“播放列表”,列表里全是跟下雨有关的歌曲和音乐。按时代顺序,排在第一的应该是肖邦的《雨滴前奏曲》。1838年,肖邦和他的情人乔治•桑一起到地中海的马略卡岛旅行,住在山中的一个修道院里。乔治•桑在自己的回忆录中记述了这段经历。有一天晚上下着雨,她回到修道院,发现肖邦一边流着眼泪,一边弹着这首刚刚创作完成的前奏曲,她说,“那天晚上他作的曲子里尽回响着屋上雨珠敲瓦的滴答声,但是,经过想象和琴声的演绎,这雨声化作了泪珠儿,从天上落进了他的心里。”肖邦自己可能不太喜欢《雨滴前奏曲》这个题目,音乐肯定不是模仿雨滴,而是创造。你可以找来这首作品听一听,很短,很好听。其实中文歌曲中也有很多这样的歌,你不妨做一个以雨为主题的播放列表,下雨的时候播放给自己听。

在电影中,我们也会看到雨,比如《雨中曲》,再比如《肖申克的救赎》。这部电影的主人公安迪逃出监狱之后,在大雨中接受洗涤的那个场景,让人印象深刻。我们还能在小说中看到对雨的描绘,也可以在音乐和诗歌中“听”到雨。在《走出非洲》这本书里,作者凯伦•布里克森写到她和非洲当地的少年们一起收割玉米,为了解闷,布里克森把当地的语言斯瓦希里语里的单词,组成押韵的诗句,孩子们围绕着她,等着韵脚出现。这些孩子们很快就熟悉了韵脚、有了诗歌的概念,然后恳求布里克森:“再说,再说,像雨一样说话。”

雨是有节奏的,有时激烈,有时轻柔,带给人们的感受也不同。美国盲人作家海伦•凯勒看不到雨,但她能闻到雨,她说,气味是一个法力强大的巫师,她能凭借一个人的气味闻出这个人的职业。海伦•凯勒也能记起风雨将至时,空气中特殊的气味,“我先是留意到我心中一瞬期盼的悸动,身体一阵轻微的震颤,我的鼻孔变得专注起来,当暴风雨靠得越来越近时,我的鼻孔也张得更开,呼吸进大股大股泥土的气息,这气息似乎在不断地叠加、延伸,直到雨水打落在我的脸上。”

我们能看到雨,听到雨,闻到雨的气息,我们会调动自己的各个感官去感受雨。雨降落在我们心上的时候,它引起复杂微妙的情感,呈现在各种文艺作品中。这就是第二部分的解读,大自然总提醒我们要更敏感一些,体会雨、雪、光带来的变化,这些东西是动态的,给我们固定的日常生活场景带来变化,让那些固态的东西生动起来,也让我们的心灵更生动一些。

好,《雨》这本书的精华内容已经为你解读完了。我们再来总结一下。

第一,《雨》这本书视野开阔,作者写到了天气预报、农业灌溉、人工降雨,这是从自然科学的层面来写雨。她也写到了雨具和关于雨的文艺作品,这是从文化层面来理解雨。像光和风一样,雨有自然、客观的一面,也有心灵的一面。

第二,英国和雨的关系颇为紧密。英国人是最早开始描绘风力、观测云、计量雨的,他们也是最早开始进行天气预报的。英国人开发雨具和防雨衣物,和他们身处的环境密切相关。麦克金托什雨衣、巴伯尔油蜡布外套、詹姆斯•史密斯父子雨伞商店都是英国雨具传统中的典型代表。

第三,大自然中的雨除了降在我们的身上,也会降在我们的心上,我们会调动自己的各个感官去感受雨。许多创作者都会在自己的作品里描绘雨。雨不仅给空气带来变化,也给我们的心境带来了变化。

撰稿:苗炜工作室 讲述:徐惟杰 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.像光和风一样,雨既有自然、客观的一面,也有心灵的一面。

2.英国和雨的关系颇为紧密,他们开发雨具和防雨衣物,和他们身处的环境密切相关。

3.许多创作者都会在自己的作品里描绘雨。雨不仅给空气带来变化,也给我们的心境带来了变化。