《镶嵌》 冯启娜解读

《镶嵌》 | 冯启娜解读

关于作者

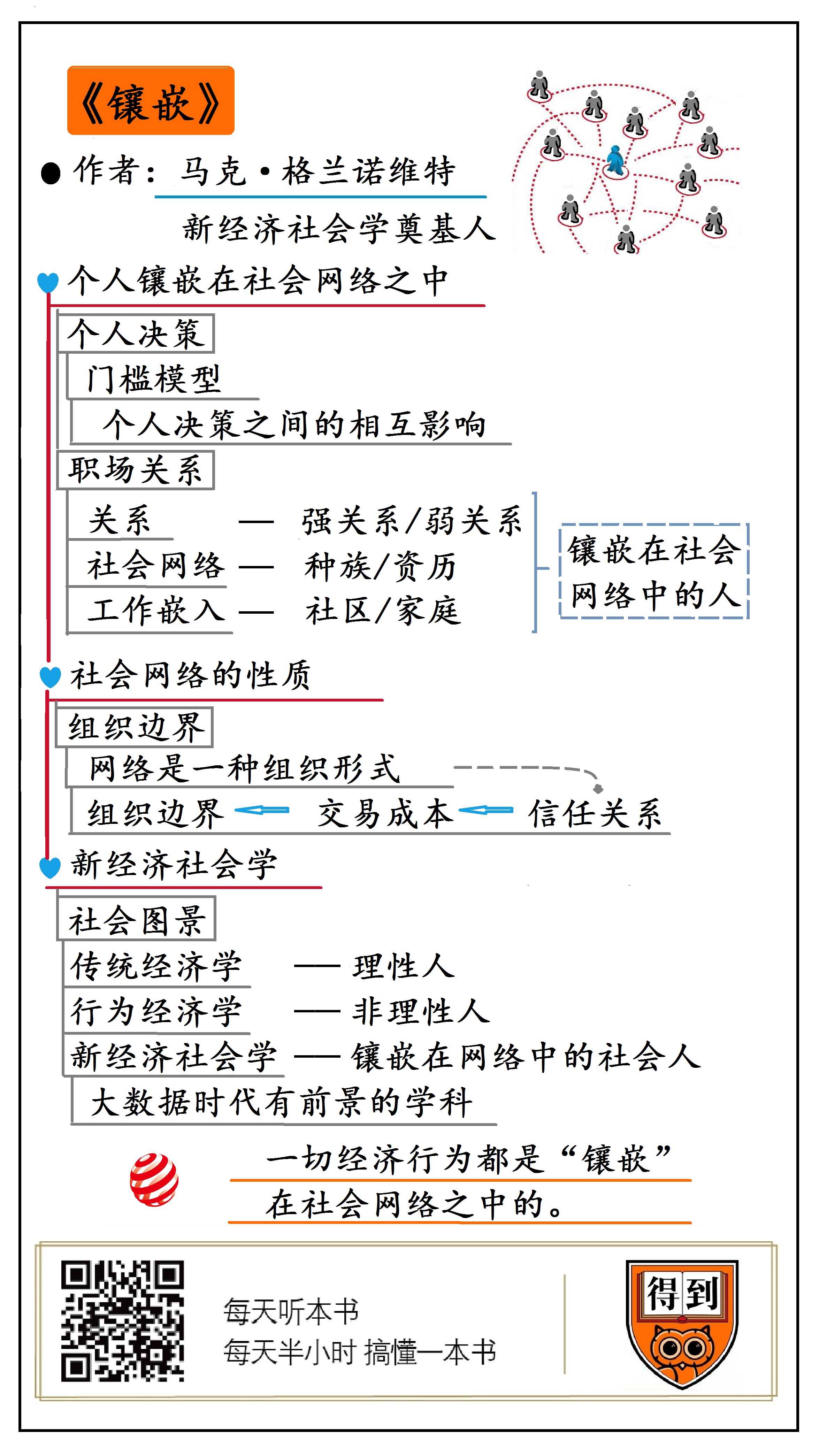

本书作者是全球最知名的社会学家格兰诺维特教授,他曾任斯坦福大学社会学系主任,获得过经济学的“引文桂冠奖”。他开创了新经济社会学这门学科,提出了“弱关系”理论,发展了“镶嵌”理论和“门槛模型”, 对社会学、经济学、管理学、计算机科学产生了深远的影响。

关于本书

本书收录了格兰诺维特的6篇影响深远的论文,系统阐述了经济活动的镶嵌性。其中, 《弱关系的优势》是世界上引用次数最多的论文之一,《经济行动与社会结构》标志着新经济社会学学科的诞生。

核心内容

一切经济活动都是镶嵌在社会网络之中的。“镶嵌”是我们解锁商业世界的一把钥匙:生活中,个人决策时刻受到他人的影响;职场上,求职、跳槽、升迁和奖励都是关系的产物;商业里,企业抱团和公司内斗都是一种网络现象。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书叫《镶嵌》,作者是著名社会学家马克·格兰诺维特。

这本书收录了格兰诺维特6篇影响深远的论文,核心观点就一句话:一切经济行为都是“镶嵌”在社会网络之中的。如果理解了这句话,那么你对职场和商业世界的很多现象,都会有一个全新的理解。

格兰诺维特说的镶嵌(Embeddedness,又译做“嵌入”)是什么意思呢?

你可以把我们每个人想象成一个点,把人和人之间的关系想象成一条线。很多个点和线在一起,组成一个网络。人们的一举一动都会影响这个网络,也会受到网络的影响。所以说,我们是镶嵌在网络之中的。

举个例子,我们要推广一个新产品,最有效的办法是什么?

你的第一反应,肯定是投广告。曝光量乘以转化率,就等于销量。没错吧?但问题是,你只要投过一次广告,就会发现转化率低得吓人。曝光量并不能直接转化为销量。这是为什么?

因为影响人们购买行为的,不仅仅是信息,更重要的是周边的社会网络。比如,公司附近新开了一家餐厅,你会先看看有没有同事吃过,吃了以后评价怎么样,再决定要不要去。还有,新上映了一部电影,你大概率是在朋友圈看到刷屏以后,才跑到电影院去看。你还可以回忆一下,第一次下载得到App的场景,是不是因为朋友或者家人的推荐?

所以,在推广产品的时候,我们面对的不是一个个孤立的人,而是一个又一个的社会网络。怎么激活这些网络,让人和人之间形成口碑和带动效应,这才是应该思考的问题。

就像生活中,我们能看到社区团购的兴起,看到外卖平台鼓励用户在微信群里发红包和优惠券,还有抢火车票的时候,邀请亲朋好友在小程序上帮自己加速,这些操作其实都是“镶嵌”思维的产物。

那么,“镶嵌”这种机制到底是怎么起作用的?我们每个人的行为又是怎样受到社会网络影响的呢?

接下来,我就分四个部分来为你解读《镶嵌》这本书,分别是:个人决策、职场关系、组织边界和社会图景。

好,我们先来看个人决策。还是以产品推广为例。一个新产品上市了,人们什么时候才会去用?答案是,每个人对新事物的拥抱程度是不一样的。大多数人会先观望一阵,等到身边使用这个产品的人,达到一定数量,才会开始用它。

这是一个非常常见的场景。我们可不可以用科学的办法来描述它,从而加深我们对人们决策过程的理解呢?当然可以。格兰诺维特在一篇论文里,提出了一个数学模型,叫作“门槛模型”。它能够准确地描述人和人之间决策的相互影响,并且还能预测未来的走向。这篇论文叫作《门槛模型与集体行为》,发表于1978年,非常有名,被收录在《镶嵌》这本书里。

我们还可以通过一个思想实验,来理解“门槛模型”:假设有100个人,你向这群人推广一个新产品。人们是否使用这款产品,假设完全会受到周围人的影响,我们就把这个人数叫作“门槛”。有的人门槛是0,他喜欢尝试新鲜事物,身边还没有人用,他就会去用。有的人门槛是1,身边有1个人开始用,他就会去用。有的人门槛是2,身边有2个人开始用,他就会去用。以此类推,最后一个人的门槛是99,他比较保守,等到身边所有人都用了,他才开始用。

知道了这100个人各自的门槛,我们就可以推测出,一个新产品会在多大范围内流行。如果这个新产品,最先碰到了门槛为0的人,那么,他会毫不犹豫地使用。看到有人带头了,门槛为1的人,也会加入。紧接着,门槛为2的人,也会加入。接下来,就像多米诺骨牌一样,少数人带动更多的人使用,直到第100人也成为你的客户。

我们再来看另一种情况。假设这100个人当中,门槛是1的那个人生病了,另外的99人都没变。结果会怎样?结果完全不同。门槛为0的人那个人,使用了新产品以后。接下来,就没有人响应了。门槛为2的那个人还在观望。他要等身边有2个人都用了,他才会加入。更别说那些门槛更高的人了,他们不会接受新产品。

你看,是不是很有意思?前后就差1个人,在第一种情况下,100个人全部是你的客户;第二种情况下,你只有1个客户。

当然,这是一个非常理想化的情况,真实社会要复杂得多。但是,通过这个思想实验,我们可以知道:在制定产品推广策略的时候,选择从什么人群切入,非常地重要。如果你先找的是门槛低的人,那么,这项创新就有可能逐渐被大家接受;如果你一开始就被门槛高的人拦在门外,而这些节点又恰好占据了守门人的位置,那么,这项创新的命运就可能不太顺利了。

“门槛模型”可以用来观察我们身边各种各样的现象,只要它涉及“加入”还是“不加入”这样的个人决策。

比如,你如果觉得一个聚会很无聊,但又碍于面子,不好意思离开。当多少人离开以后,你也会选择离开,这个人数或者比例就是你的门槛。

还有,一条谣言传播的路径也能说明很多问题。你能看到,每个人的门槛不一样,有的人听到一次就信了,有的人多听到几次才信。

同样的道理,一个人会不会考研究生?会不会移民?会不会参加一场罢工?这些决策往往都会受到身边人的影响。只不过有的人门槛高,有的人门槛低。我们可以用互动的结果,来推测一群人的门槛分布情况。也可以用门槛分布情况,来预测一个产品或者行为扩散的效果。但总之,个人决策是镶嵌在社会网络之中的。我们不是一个个孤立的人,会受到他人的影响。

讲完个人决策,我们再来看职场关系。职场上,人们最关心的话题,莫过于求职、跳槽、升迁和奖励这四件事。这四件事都是镶嵌在社会网络之中的。

就拿求职来说。大多数人对于动用“关系”找工作,抱着爱恨交加的态度。一方面,自己找工作的时候,知道有关系,好办事。另一方面,又痛恨那些托关系的人,觉得他们不道德,破坏了公平竞争。

经济学也一样。早期经济学家认为,劳动力市场和其他市场一样,是一个人才的供给和需求相匹配的过程。而动用关系来找工作,是无效率的,会干扰到正常的市场运作。所以,早期的经济学家不研究社会网络,他们希望消除社会网络。

但格兰诺维特却认为,人们为什么会通过社会网络来找工作,这恰好是一个值得研究的现象。所以,他在哈佛大学读博士期间采访了很多人,了解他们找工作的过程,发现了两个令人震惊的现象。

首先,找工作,关系很重要。60%的工作是通过人际关系,而不是通过正式渠道申请的。如果你要找工作,那么,与其去跑招聘会,去海投简历,不如去跑关系。

第二,什么样的关系能带来更好的工作呢?不是亲朋好友,不是那些跟你交情最深的人,而是你不经常见面的人,是那些泛泛之交。

格兰诺维特根据互动频率和亲密程度,把人际关系划分为两种类型,一种叫作“强关系”,一种叫作“弱关系”。“强关系”就是你的亲朋好友,他们整天和你混在一起,干的事跟你差不多,想法也很接近。你不知道的工作机会,他们又怎么会知道?只有“弱关系”,才能告诉你一些你不知道的事情。他们和你的朋友圈子重叠度小,能从别的圈子带给你有用的信息。所以,通过“弱关系”找到的工作,与通过“强关系”找到的工作相比,不仅薪水更多,职位更好,工作满意度也更高。

“弱关系”理论,是格兰诺维特1973年在一篇论文中提出来的。这篇论文是历史上引用次数最多的论文之一,对社会学、经济学、管理学、计算机科学产生了深远的影响。这篇论文也收录在《镶嵌》这本书里。

我们接着看职场上的另一个现象,跳槽。格兰诺维特在另一篇论文里指出,员工跳槽分两种情况:一种是因为有了更好的工作机会,被拉出去;一种是因为对工作不满意,被推出来。被拉出去的,薪水越来越高,工作越来越好;被推出来的,工作越来越差,薪水也原地踏步。这是为什么呢?

答案是关系不同。前拉型的离职是自愿的,是你平时跟各种各样的人接触了以后,慢慢浮现出的工作机会。后推型的离职是被迫的。仓促之下,你会倾向于先找到一个落脚的地方再说。

这种前拉和后推的效应,会随着年龄的增长,而更加明显。你如果比较资深,平时又积累了很多人脉,那么,能把你拉出去的机会,一定意味着很高的回报。如果在大组织里待久了,突然失业,发现外面没有一个熟人,那么,即便工作能力一流,也会非常地被动。

好的职场策略应该是什么样的呢?格兰诺维特的学生,也是《镶嵌》的译者、清华大学的罗家德教授打过一个比方,说我们应该向蜘蛛学习。“弱关系”就是织网,网布得越大越好;而“强关系”是围上去捕食,行动精准才能有收获。你跟公司的同事是“强关系”,你要和他们搞好团结;与此同时,你又要把外面的“弱关系”全部建好,了解不同圈子里的信息和机会。一旦看到了心仪的项目,就能跳槽过去。更厉害的一种情况,是你不仅自己能过去,还可以带一群人一起出去创业。这是一个比较理想的状态。

不仅个人如此,企业也是这样。企业家都会懂得,在A产业顺风顺水的时候,一定要往外看,去经营“弱关系”,留意B产业、C产业、D产业有没有机会;这样当A产业衰落的时候,就可以切换到B产业,然后,开始收缩,精耕细作,建立“强关系”;等到B产业的机会用得差不多了,又开始布局“弱关系”,找新的机会。“强关系”和“弱关系”是交替使用的。

好,说回到职场。我们来看第三个现象,升迁。经济学把劳动力市场看成是一个匹配的过程,人才供给和需求相匹配,员工才能和岗位工资相匹配。这当然是一个理想的情况。实际上,在职场上,能力匹配不是升迁的决定因素。有社会学家调查了美国392家公司后发现,影响升迁的第一因素是资历,排在第二的因素是种族。

资历越深的员工,在协作网络里越是处于中心地位。他们跟掌握升迁权力的主管关系更加亲近。而这些主管在提拔员工的时候,看的不只是才能,他会策略性把那些对他忠心耿耿的人安排到关键的岗位上。

种族也是同样的道理。在美国的企业里,有很多华人工程师,但华人却很难做到高管的位置,就是因为比较难融入白人的圈子。那些能够做到头头脑脑的人,可能都是某个俱乐部的成员,平时就在一起玩扑克,周末还一起去看棒球比赛,他们的老婆互相也都是闺蜜。

所以,从种族和资历的背后,我们能看到,影响升迁的决定性因素,其实是社会网络。生活中你可能会听到这样一个段子:“进班子没进圈子,不过是班子里的棋子。进圈子没进班子,只能在班子外当头子。进班子又进圈子,在班子里才真有位子。”这里的“圈子”,讲的就是社会网络。

我们接着看最后一个职场现象,奖励。李育辉老师在得到《组织行为学》课程里,讲过一个概念叫作“工作嵌入”。这里的“嵌入”,就是“镶嵌”的意思。李育辉说,企业对员工有很多种激励手段,升职、加薪、让员工成为工作主角。但是,当这些手段都不管用了的时候,怎么办?答案是,你还可以运用社会网络。

比如,一家中国跨国企业到非洲建厂时,遇到了一个很大的问题,就是员工不能准时上班。当地人的时间观念很差,从小就没有养成看钟表的习惯。你要求8点上班,人家9点到就非常不错了。而工厂又讲究协作,流水线上少一个工人,机器就转不起来。怎么办呢?难道把这些工人都开除吗?那你照样还会找不到合格的工人。

这家企业想了一个有“中国特色”的解决方案,就是评劳模。每个季度评一次,谁按时上班,就给谁发奖状、大红花。这个奖状可不是随便发的,它是请当地政府的领导送到员工家里去。发奖的那天,要锣鼓喧天、鞭炮齐鸣,把全村的人都吸引出来。然后,领导的戏也很足,劳模的父母刚从屋里出来,就迎上去握住手说:感谢您,生了个好孩子啊。你想,这在同村人面前,得多有面子。这还没完,这家企业还把当地的电视台请来,做报道。让这些劳模对着摄影机,说自己是劳模。然后,工厂里,还建了一个名人堂。当地人只要去工厂参观,就能看到劳模笑得灿烂无比的大头像。

这个制度刚刚施行的时候,没几个人能达标。企业说没事,坚持评。一段时间以后,大家果然开始准时上班了。到了2018年,就基本上解决了旷工的问题。

你看,工作是什么?工作不是一个孤立的现象,工作是镶嵌在社区和家庭之中的。如果只在工厂里发奖状,效果就很差。因为关键不在于奖状,不在荣誉本身,而在于荣誉授予的过程,它提高了员工在社区、在家庭里的社会地位。这就是李育辉讲的“工作嵌入”。

所以,如果你是一个管理者,在制定激励方案的时候,不妨想一想,在工作之外,还有哪些因素会影响员工的积极性。有的企业会给员工提供住房,有的会解决子女上学问题。这可不是简单的员工福利。它是为了搞定员工的家属。搞定了家属,你就留住了人才。

回顾一下职场关系这一部分,你会发现,它和经济学讲的理性人假设有点不太一样。人类行为的动机,除了经济目的,还有跟别人社交、得到别人的认同、获取地位和权力等等其他的目的。我们既不是传统经济学讲的理性人,也不是行为经济学讲的容易陷入非理性的人,我们是镶嵌在社会网络中的人。

我们再来看第三个部分,组织边界。经济学家科斯曾经提出了一个著名的问题:在什么情况下,一项经济活动会交给市场,又在什么情况下,一项经济活动会留在公司内?

科斯以及他之后的制度经济学家给出的解释是,企业和市场的边界,取决于交易成本。企业之所以存在,是因为市场上的交易成本太高。当它把交易变成内部职能以后,就可以显著地降低交易成本。所以,企业会一直扩张,直到内部的组织成本大到超过外部交易成本的时候,这种扩张就会停止。

这个理论相当精彩。但是,在格兰诺维特看来,它没办法解释很多现象。比如,为什么会出现企业抱团?

在日本、韩国和中国的台湾地区,我们可以看到一些大型的财团,三井、三菱、住友等等。每一家财团都由几十家企业组成,这些企业彼此独立,但是关系密切。它们为什么要在企业之外,建立一个更大的组织呢?

还有,中国的风险投资也分派系,有腾讯系、阿里系、百度系、小米系。它们以资本为纽带,各自跑马圈地,建立起自己的生态。按照交易成本理论,这个生态的效率如果很高,就应该合并成一家公司;合作的效率如果很低,就不应该存在一个生态。每次交易,我都挑选最好的合作伙伴,这样岂不是更好吗?

这些现象该怎么解释?格兰诺维特说,之所以出现企业抱团现象,是因为大部分市场交易是在熟人之间进行的。像逛超市那样,只接触货架、不接触人的交易,其实只占据了经济活动中非常小的一部分。

人们在交易中,经过了多次互动以后,会产生一种稳定而持续的关系,就是“信任”。信任是合作的润滑剂。单靠合同,我们并不能保证交易顺利。因为合同没有办法事无巨细地对所有情况作出约定。这个时候,信任可以让人们达成合作,三言两语就能成交。即使发生了不愉快的情况,比如,延迟交货、交货有瑕疵、发生了亏损,双方也会保持善意,一起想补救的办法,甚至共同把损失分摊掉。大部分商业争端,都是通过这样的方式解决的,并没有闹到仲裁机构或者法院。

再来看公司内部。公司内部的组织成本,一定就比公司外部的交易成本要低吗?

我们看到很多有大公司病的企业,内部扯皮比外部竞争还要激烈。我有一个朋友,他就遇到一个现象。一家公司的一个部门,找他谈合作。合作没谈成,临走的时候,部门负责人跟他说:咱们合作没谈成没关系,我们公司另外一个部门找你的时候,你可别答应他啊。你要拒绝,就都拒绝。别拒绝了我,又答应了他,害得我在公司里下不来台面。

所以,公司内部也好,公司与公司之间也好,合作成本都取决于一个东西,那就是社会网络的性质。充满信任的社会网络,合作成本就低。关系紧张的社会网络,合作成本就高。

所以,美国社会学家沃尔特·鲍威尔有一句名言:所谓组织,既不是市场,也不是企业,而是网络。你一旦跳出企业的边界,建立网络的视角,就会对很多问题得出全新的认识。

最后,我们再来看《镶嵌》这本书里,最重要的一篇论文。

它于1985年发表在《美国社会学》杂志上,叫作《经济行动与社会结构:“镶嵌问题”》。这篇论文标志着一门学科——新经济社会学的诞生。这门学科改变了我们所看到的社会图景。

此前我们看到的图景是什么呢?在传统经济学看来,社会只是一个虚头巴脑的名称,真实存在的是一个又一个的人。比如,奥地利学派创始人门格尔就说:“我们观察到的国民经济现象,是国内无数个人之经济活动所呈现的统计结果,所以,也只能从个人的角度进行解释。”

传统社会学家则相反,他们认为,社会是一个结结实实的存在,社会的风俗习惯、阶层结构决定了个人的行为。就像韦伯讲的,新教伦理孕育了西方的资本主义精神,而儒家文化则阻碍了中国的资本主义萌芽。在这种理论体系中,个人是无力的,是被社会决定的。

而格兰诺维特开创的新经济社会学就很不一样。他主张,人既不是孤立的原子,也不是附属于社会的奴隶,人是镶嵌在社会网络之中的有行动力的个体。社会通过网络影响个人,个人通过网络去改变社会。

举个例子,一个人的收入是由什么决定的?经济学家会告诉你是人力资本,也就是你的健康状况、受教育程度,还有你身上的知识技能,一起决定了你的收入水平。这是一种个体的视角。

而社会学家会告诉你,你的受教育程度和健康状况,在很大程度上,是由你的父母所处的社会阶层所决定的。而且,社会结构还造成了更多的不平等,比如城乡结构,你是城里人还是乡下人;还有性别结构,你是男人还是女人;还有职业结构,你在体制内还是体制外工作。这些因素都在决定着你的收入水平。这么看问题就是一种社会视角。

那新经济社会学怎么看待收入问题呢?它会提醒你,在个人和社会之间,还有一个中间层次,那就是社会网络。

你身边的社会网络包括你的父母,他们的受教育程度、养育方式会影响到你;还有和你一起长大的小伙伴,他们爱读书、还是爱逃课,也会影响到你;此外,你进入职场以后所结交的朋友,是你工作机会的主要来源。所以,在新经济社会学看来,社会网络的这种信息和机会效应,才是收入分化的原因。

当然,你也可以通过社会网络影响身边的人。就像浙江省桐庐县的几个兄妹,通过老乡带老乡的方式,带活了中国的快递产业;青海省化隆县人在一位名叫韩录的拉面师傅率先吃螃蟹以后,把兰州拉面店开到全国。

有了社会网络这个中间层次,个体视角就和社会视角打通了,我们就能更好地理解世界的本来样貌。

当然,仅仅有理论和视角的创新,也是不够的。新经济社会学之所以能够跟经济学抗衡,还有一个时代背景,就是大数据的兴起。

数据可以记录下微信10亿用户每天450亿次的互动,也可以记录下北京620万辆汽车的行驶。我们可以把数据转化成网络。在网络中,关系的强弱可以被测量出来,网络里的关键节点也就是结构洞,可以被计算出来,还有网络的中心度、密度、韧性、异质性,这些特征都可以用数据描述出来。数据方法的强大,使得新经济社会学这门学科茁壮成长,取得了越来越耀眼的成果。

到这里,《镶嵌》这本书的精华内容已经为你解读完了。下面,我们来总结一下。

首先,个人镶嵌在社会网络之中。我们不是一个个孤立的人,会受到他人的影响。我们也不是传统经济学讲的理性人,不是行为经济学讲的非理性的人,我们是镶嵌在网络中的社会人。

第二,在企业和市场的边界之外,在个人层次和社会层次之间,还有一种组织形式,那就是网络。公司内部是一个网络,公司和公司之间也是一个网络,网络中的信任关系能降低协作成本。

第三,《镶嵌》这本书的作者格兰诺维特是新经济社会学的奠基人。这是一门非常有前景的学科。我们都知道一句话,看一个人的水平,既要看它的盟友,又要看它的对手。新经济社会学之所以重要,一方面是因为它找到了大数据这个盟友,另一方面是因为它找到了经济学这个厉害的对手。

以上,就是本期音频的全部内容。我们为你准备了《镶嵌》这本书的精排版电子书。这是一本论文集,比较学术,你如果感兴趣,不妨找来读一读。

也推荐你加入得到上清华大学郑路老师的《社会网络20讲》课程,系统地掌握用网络看世界的方法。

撰稿、讲述:冯启娜 脑图:摩西工作室

划重点

1.个人决策是镶嵌在社会网络之中的。我们不是一个个孤立的人,会受到他人的影响。

2.人类行为的动机,除了经济目的,还有跟别人社交、得到别人的认同、获取地位和权力等等其他的目的。

3.数据方法的强大,使得新经济社会学这门学科茁壮成长,取得了越来越耀眼的成果。