《证言》 黄昱宁工作室解读

《证言》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

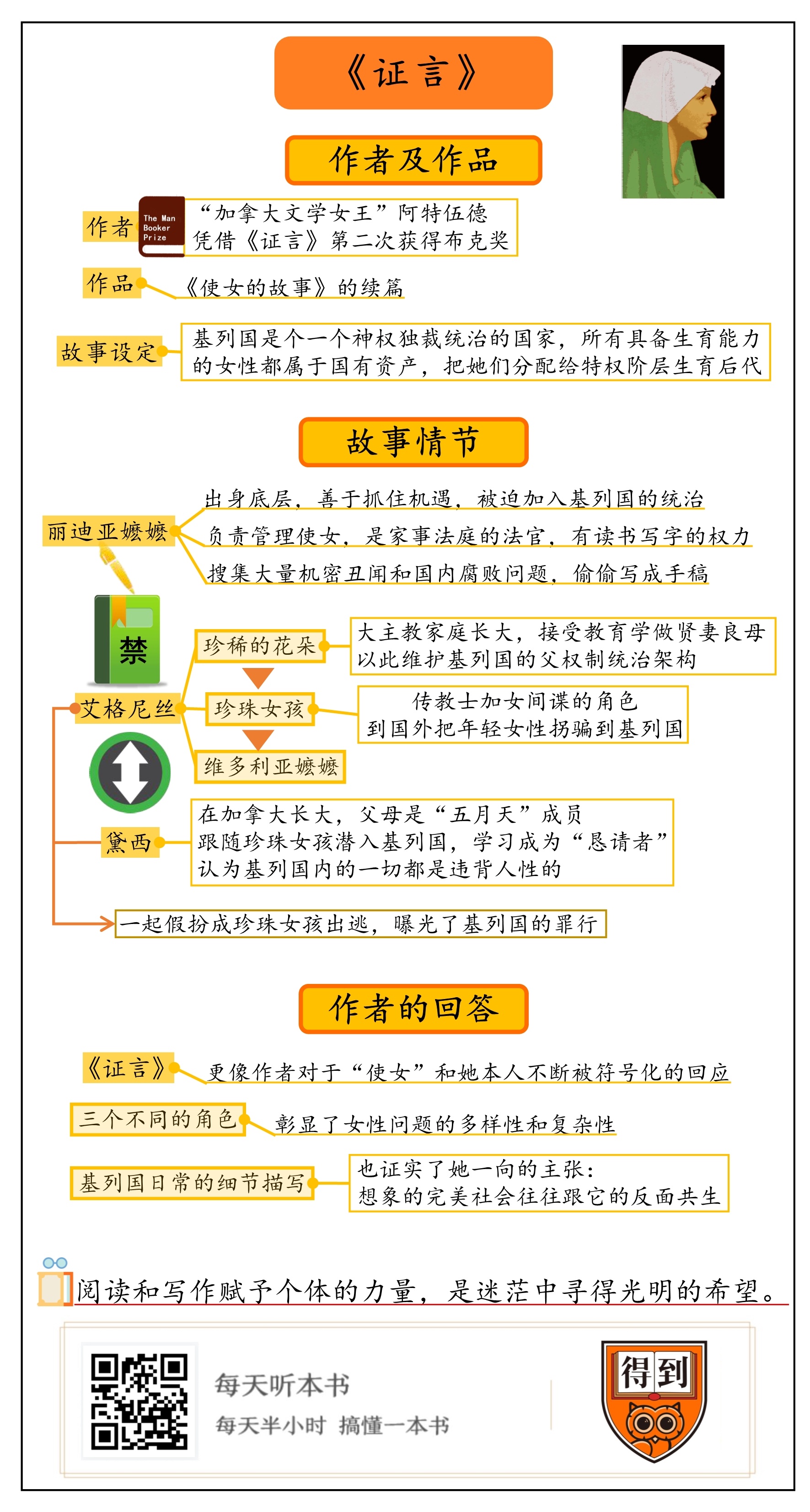

本书的作者玛格丽特·阿特伍德被誉为“加拿大文学女王”,是当今文坛最重要的作家之一,她得过除诺贝尔文学奖之外的大多数重量级国际文学奖,作品被译成三十多种文字。

关于本书

《证言》是全球现象级畅销书《使女的故事》的续篇,引发了大量关注和讨论。2019年,阿特伍德凭借《证言》再次获得布克奖。

核心内容

《证言》与前作《使女的故事》有什么关联?阿特伍德创作它的灵感来源是什么?它如何体现了阿特伍德身为一个作家的主张与信念?

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的书是小说《证言》,作者是“加拿大文学女王”玛格丽特·阿特伍德。

《证言》的英文版在2019年9月出版,出版一周后就卖了50万册,据英国媒体的统计,这本书在英国每四秒就会售出一本。2019年,《证言》还没正式出版,就史无前例地入围了英国的布克奖,这是当代英语小说界的最高奖项,后来,当时80岁的阿特伍德和英国小说家伯纳德·埃瓦里斯托共同获奖。这已经是阿特伍德第二次获得布克奖,2000年,阿特伍德曾凭借小说《盲刺客》得过这个奖,《证言》的再度得奖,也让她成为布克奖迄今为止最年长的获奖者。

这部叫好又叫座的小说,是全球现象级畅销书《使女的故事》的续篇。阿特伍德在1985年发表了《使女的故事》,这是一部经典的反乌托邦小说,故事发生在一个对女性极尽压迫、强行控制女性生育自由的社会,使女就是帮助当权者妻子完成生育任务的女性。2017年,《使女的故事》同名美剧上映,获奖无数,在全球引发了轰动效应。也是在2017年,阿特伍德正式宣布开始创作《使女的故事》的续作,之后,任何跟这部新作有关的消息都会获得媒体、读者的大量关注和探讨。《证言》发布当天,英国各地的书店都专门举办了特别活动。阿特伍德在英国国家剧院参加的新书对谈,还被实时转播到全球超过1000家电影院。

作品受欢迎,阿特伍德本人的影响力也在持续不断扩大。近年来,阿特伍德也一直被认为是诺贝尔文学奖得主的热门人选之一,却始终无缘。2017年,英国小说家石黑一雄得知自己获得了诺奖后,甚至向阿特伍德致歉,表示“我一直认为玛格丽特·阿特伍德很快就能获诺贝尔奖,而且我现在仍这么想,仍希望她得奖。” 2019年的诺贝尔文学奖公布之前,舆论普遍认为阿特伍德会得奖,但最终不是她。虽然无缘诺奖,但阿特伍德拿到过很多重量级文学奖项,比如捷克的卡夫卡奖、德国书业和平奖、美国笔会终身成就奖等,她还入选过《时代》周刊年度最具影响力一百人。

《使女的故事》的封面是使女标志性的红袍白帽形象,随着美剧的热映,这个经典造型,不仅成了女性举办权益活动必备的装束,还逐渐衍生成为一个流行文化符号。而《证言》封面是一个绿袍白帽的人物形象,这个全新的人物形象出现在大量周边产品上,读者们好奇:这是使女的隐藏服装吗?还是一个新的角色设定?是否会触发某些关键情节?对此,阿特伍德在采访中给了一个简单明了的答案。她说,封面上的这个颜色是她用蜡笔在纸上试着涂画出来的,她认为,绿色看起来效果最好,还指定它是“春绿色”,预示着希望。这个词其实也奠定了《证言》这部续作的主基调:过程或许曲折,但光明终将刺破黑暗。

每天听本书已经解读过《使女的故事》,介绍了阿特伍德的生平,推荐你找来听听。假如你还没有读过《使女的故事》,我们先简单回顾下。

《使女的故事》这部小说设定在二十一世纪初的美国,严重的环境恶化导致很多社会问题出现:经济低迷、自然灾害频发,出生率不断走低。一个叫作“雅各之子智囊团”的团体趁机夺取政权,建立了一个神权独裁统治的国家“基列国”。通过对《圣经》的歪曲,基列国宣布,所有具备生育能力的女性都属于国有资产,把她们分配给特权阶层生育后代。

这些女性被剥夺了身份和财产,连自己的名字都无法保留,称呼她们时就在她们从属的大主教名字前加上“奥芙”,也就是英文中表示从属关系的“of”。《使女的故事》是一个名叫“奥芙弗雷德”的女性的第一人称回忆,因为丈夫是再婚,她的婚姻被宣布是非法的,她在逃往加拿大的路上被抓捕,被分配到了大主教弗雷德的家里,她的女儿被送给了某个没有孩子的大主教。

《使女的故事》从“奥芙弗雷德”的视角讲述了基列国的构造:女性被分为夫人、女仆、使女、荡妇等,她们穿着的颜色也因身份不一样而不同。男性的地位差异同样悬殊,身份低微的人甚至没有结婚的权力,更不可能有使女。基列国内,民众的一举一动都受到一个叫作“眼目”的组织的监视。

这里唯一掌握权力的女性群体被称作“嬷嬷”,她们大多上了年纪,负责管理使女,也参与监管家庭事务,是基列国仅剩的可以读书写字的女性。在基列国,生育是特权阶层的一个晋升指标。大主教弗雷德已经过了生育年纪,为了有个孩子,大主教夫人就怂恿奥芙弗雷德和家里的司机偷情,夫人没想到的是,这个司机是一个抵抗组织“五月天”的成员。最后,一支由“五月天”成员假扮的“眼目”小队带走了奥芙弗雷德,故事在这里戛然而止。但小说并没有真正结束,最后一章发生在一个距离基列国两百多年后的学术会议上,读者知道了基列国的最终结局是灭亡。至于奥芙弗雷德的命运如何发展,她出逃以后又发生了什么,《使女的故事》没有给出具体答案。除了这些问题,读者们也想知道跟基列国内部运作有关的细节,这些疑问是阿特伍德写《证言》这部续作的灵感来源之一。

《证言》的英文书名是“The Testaments”,对于非英语国家的读者来说,没有看到内容之前,很难从书名里获得更多细节。这个英文名应该翻译成什么?按阿特伍德本人的说法,这个书名包含了三层意义:遗言、证词,《圣经》的《旧约》《新约》,以及坦白真相。因此,这部作品既是证词,也是遗言,并且“将要告诉你事情的真相”。阿特伍德是一个对细节有着极致把控能力的作家,小说的每一处设计都有她的深意,比如,书名的这三层含义就对应着小说的叙事结构。《证言》的故事里有三个不同的女性角色,她们各自的经历和视角,交叉叙述了《使女的故事》故事结局的十五年后,基列国就快瓦解时的一场巨变。

小说的第一位叙事者是丽迪亚嬷嬷。她在《使女的故事》里就出现了,阿特伍德把她塑造成一个全心全意支持基列国统治的反派人物。嬷嬷负责管理使女,调教使女时,丽迪亚嬷嬷一点儿都不心慈手软。在《证言》里,丽迪亚嬷嬷被赋予了讲述的权利,确切地说,是书写的权利。作为女性中的掌权者,她和其他嬷嬷一起生活在一个叫阿杜瓦堂的地方,它的前身是图书馆,后来在基列国建立初期的焚书运动中得以幸存。

丽迪亚嬷嬷每晚都在私人书房里偷偷撰写回忆录,把手稿藏在一本镂空的禁书里。她的手记构成了整本书层次最丰富的部分,读者不仅能了解她本人的经历,基列国建立之初的恐怖氛围,也能透过她的讲述看到基列国末期的生活日常。

丽迪亚嬷嬷曾是一名家事法庭的法官,算是相当成功的职业女性。她出身于社会底层,全凭自己的努力才爬到了精英的位置,她善于抓住一切可行的机遇。“雅各之子智囊团”发动政变的初期,丽迪亚嬷嬷没能及时逃离。在对有生育能力的使女们下手之前,“雅各之子智囊团”先抓捕了一批像丽迪亚嬷嬷这样过了生育年龄的专业人士,把她们集中关押在体育馆里,经过恐吓、虐待、一系列精神和肉体上的折磨后,一部分人选择迅速自我了断,另一部分则选择加入基列国的统治,丽迪亚嬷嬷就是后者中的一员。

她和其他几名女性受大主教之命,从无到有地制定了与女性有关的法规、制服、口号、圣歌、名号,她们成了后来备受尊崇的“创建者”。丽迪亚嬷嬷的聪慧和审时度势让她在这个女性小团体中脱颖而出,花费了数十年时间,全面掌控了阿杜瓦堂,她还依靠自己能够自由出入大主教家庭的便利,搜集了大量男性高层的机密丑闻,获得了足以和他们抗衡的权力。

跟其他被局限在家庭里的女性相比,丽迪亚嬷嬷显然拥有更多的自由,读者也获得了一个更广阔的视角。《使女的故事》中借奥芙弗雷德之口,揭露了基列国家庭的阴暗面,《证言》对基列国内部腐败的描写更加直接。高层之间彼此暗算、贿赂和交换利益;女仆们靠偷听搜集信息,再出价贩卖情报;高层大主教偏爱少女新娘,像童话中的蓝胡子一样不停地杀害妻子再娶;夫人们不是自己偷情,就是被丈夫栽赃,冠上偷情的罪名;使女们被迫参与非法活动,然后又归咎于她们;这里的公开审判沦为了酷刑后的屈打成招。

基列国的使女体系也很难按照设想运作。使女们,甚至夫人们,为了怀孕都会不择手段,嬷嬷们不得不暗地建立一套完整的血统谱系档案,要同时记录孩子法定的父亲,以及不合法的父亲;她们还要规避乱伦的风险,因为有太多年长的男性娶了年轻女性。嬷嬷内部也是暗流涌动,想把丽迪亚嬷嬷拉下马来取而代之的人多的是。

这时候的基列国,人们“就像身在龙卷风的风眼里。大街小巷都如此平静;如此安宁,井井有条;但在极具欺骗性的平静表象之下有一种震动,就像靠近高压电线下的那种颤动”,因为“恐怖统治并不是靠恐怖本身来统治的,而是靠恐怖让人麻木。因而才会有这种不自然的安静。”

随着手稿的不断累积,丽迪亚嬷嬷的形象也变得越来越立体,成为一个有血有肉的角色。阿特伍德为什么选择让丽迪亚嬷嬷在续集里讲述?一个原因是,前作中奥芙弗雷德的叙事已经相当完整,很难再从中发展出新的线索和情节。而丽迪亚嬷嬷在《使女的故事》里是一个“恶人”,她接棒奥芙弗雷德,在《证言》揭露基列国的内部腐败,她的讲述能够呈现出爆炸性的巨大能量。熟悉阿特伍德的读者,也会在这个与她年纪相仿的角色身上看到作家本人的影子:她在黑暗中写作,为“亲爱的读者”写作,现实生活中的极端险恶与文字的结合,其实也是社会道德责任和艺术纯粹性的结合。

在《使女的故事》里,丽迪亚嬷嬷曾经对使女们说,她们之所以很难接受自己的处境,因为她们是“过渡的一代”,“但到你们下一代就容易多了。她们会心甘情愿接受自己的职责。”事实果真如此吗?这个问题将由《证言》中的第二个叙事者来回答。

这个叙事者是个名叫艾格尼丝(全名艾格尼丝·耶米玛)的小女孩,在一个大主教家庭长大。她和其他同样特权阶层出身的女孩一起,在学校接受教育。这里所谓的教育,除了听讲删改过的《圣经》故事外,就是一些绘画、女红之类的手工作业。一旦她们长到可以生育的年纪,往往是十三四岁的时候,就要转校到另一所“红宝石婚前预备学校”,去学习如何做一个贤妻良母。

小时候,这些女孩的校服是粉色、白色和紫色的;一旦成为准新娘,就要换穿书封上春绿色的套装。在基列国的色谱体系里,这个颜色象征初生的新叶,寓意这女孩可以繁衍后代了。所有的学生都毕业得很快,甚至等不到校服穿旧,因为,由不得她们自己挑选丈夫,他们的父母和嬷嬷共同决定,这其中毫无情感因素,更多的是维护阶级地位的考量。

总体来说,艾格尼丝的生活环境相当不错,最起码在母亲去世以前是这样。她的父亲地位很高,母亲虽然身体欠佳,但对她关爱备至。母亲去世后,父亲很快迎娶了新妻子,让使女为他们生下一个男孩。于是,艾格尼丝在家里成了多余的人,更糟的是,她还被告知,之前过世的母亲并非她的亲生母亲,实际上,她也是一个使女的孩子。

通过艾格尼丝的回忆,我们能够了解基列国中更多的家庭内幕。孩子们,尤其是女孩们,被称作“珍稀的花朵”,但她们的生活却处处受到限制。她们不能荡秋千,因为裙子会被风吹起;如果有男人被引诱,肯定是她们的过错,比如露出了过多的肌肤。因此,她们就算遭遇了危险,也宁肯闭口不言。而成年人们在某种程度上默许了这类事件的发生。

艾格尼丝就曾经被继母送去看牙医,那个牙医是个猥亵幼女的惯犯,因为高超的医术长期享有特权,可以想见,艾格尼丝肯定不是他的第一个受害者。另一方面,嬷嬷们恐吓和闭目塞听的教育方式,也在年轻女孩心中引发了更多的抗拒。嬷嬷们的本意是把女性持续禁锢在家庭里,以此维护基列国的父权制统治架构,确保每一个人都待在可以被监控的位置上。但从艾格尼丝和一些同学的经历来看,这种设想显然不太成功。很多少女都会想方设法,甚至采用极端的自残手段来逃避婚姻。

女孩们一旦被确认“不适合”结婚,会被收纳进阿杜瓦堂,就是嬷嬷们生活的那个地方。在正式成为嬷嬷以前,她们还需要以“珍珠女孩”的身份去国外,相当于传教士加女间谍的角色。和其他女性一样,“珍珠女孩”也有自己的制服,银色长裙和仿制的珍珠项链。“珍珠女孩”会两人一组前往国外,传教的同时也相互监视,她们的目的是把年轻女性拐骗到基列国,按需改造、分配出去。这个计划正是丽迪亚嬷嬷一手建立的,实际上这也是她和外界沟通消息的渠道。没错,我们会看到,丽迪亚嬷嬷早就和抵抗组织“五月天”建立了联系,为他们输送情报,帮助偷送使女和孩子出国,并且,她在秘密筹划推翻基列国的统治。眼下,她要求一名特定的信使到基列国来获取最后的关键讯息,这个信使就是小说的第三个叙事者,黛西。

这个叫黛西的小女孩在加拿大长大,父母对她的管教非常严格,从不允许她单独出去或一个人留在家里。十六岁生日前夕,她不顾父母反对参加了一次学校组织的反基列国的游行活动,之后她的父母在汽车爆炸中神秘丧生,她则被母亲的朋友救走。这时她才得知,父母表面上在经营二手服装店,实际上是抵抗组织“五月天”的成员,而她自己也不是一个普通的少女。她出生在基列国,还拥有一个极为特殊的身份,正是这个身份让她成为信使的不二人选。现在,基列国内的线人和“五月天”的交接手段意外被暴露,线人指定“五月天”把黛西假扮成想要皈依基列国的人,跟随珍珠女孩一起潜入基列国。

到了基列国后,黛西被送到阿杜瓦堂,交给艾格尼丝关照,学习成为一个“恳请者”,这是一个比珍珠女孩更低一级的职位。现在的艾格尼丝已经是维多利亚嬷嬷了,而黛西还只是一个懵懂的青春期少女,两个人的人生观截然不同,她们从说话方式、行为举止到考虑事情的角度,都产生了很大的冲突。

黛西认为,基列国内的一切都是违背人性的,这当然与她从小在自由的环境里长大有关。作为她的对照面,艾格尼丝的转变则要复杂得多。在学会认字以后,她意识到自己之前接受的教育都是经过歪曲的。她回忆道:“在那之前,我并没有严肃地怀疑过基列神学的正确性,更别说怀疑其真实性了。如果我做不到尽善尽美,我只会得出一个结论:错的是我自己。但当我发现基列更改了什么、添加了什么、省略了什么之后,我担心我可能彻底失去信念。”另一方面,丽迪亚嬷嬷也在有意识地煽风点火,她把涉及基列国内腐败问题的文件夹,留在艾格尼丝的桌上,还告诉了她的真实身世。丽迪亚嬷嬷促使艾格尼丝最后在自己的安排下,和黛西一起假扮成珍珠女孩,走海路逃到了加拿大,而基列国的罪行也终于被暴露在世人眼前。

故事到这里就结束了。跟《使女的故事》一样,《证言》的最后一章也是一场“基列史研究专题研讨会”。基列国的末日是如何来临的?是什么力量,促成了这个大结局?读者都会在这一章里看到充分的细节,给这个故事填上最后几块拼图。得到电子书已经上架了《证言》的电子版,感兴趣的话可以找来看看。

在《证言》里,阿特伍德在三个不同年龄、出身背景也各不相同的叙事声音中穿梭:丽迪亚嬷嬷经过岁月沉淀的老辣,艾格尼丝的困惑迷茫,黛西的青春朝气甚至口无遮拦。阿特伍德缜密地构建起一个更宏大、更开阔的时空。小说的细节铺陈丰富、环环相扣,跟《使女的故事》压抑、迂回的叙事节奏相比,《证言》的情节发展要快得多,留给读者的想象空间也更少。

对于这部续作,有一些声音表达了失望,认为《证言》的写作过于直白,情感的灰色地带明显减少,甚至说它落入了皆大欢喜的俗套结局。难道《证言》只是一部受到各方推动、满足读者好奇心的作品吗?答案当然是否定的。

早在2002年的一场讲座中,阿特伍德就曾提到过自己对于“作家被膜拜为伟人、天才”这种说法的抵触。她说:“随着印刷技术和流通方式的进步,加上文化的迅速普及,作家不经意间就有可能变得大红大紫,而且是超乎想象的大红大紫,拜其作品而声名大噪……但一本一夜爆红的书就像扩音器,把音量扩大的同时也抹杀了发出声音的人,作家反倒被他自己创造的形象遮蔽了。”

这其实也是过去几年里阿特伍德本人的际遇。《使女的故事》同名美剧的影响力不断发酵,在这个过程中,“使女”的形象逐渐脱离了原本的意象,被简化成一个市场推广的角度。很多女性都在亚马逊网站上购买使女套装,用基列国的问候语留下好评。《使女的故事》的制作方之一米高梅公司尝试推出一款以“使女”为主题的葡萄酒,还有名流举办使女主题的生日派对。

就连阿特伍德本人也被抽象成一个文化符号,人们谈论她的写作、主张、她和女性主义的联系。她在各种媒体采访、公开活动和纪录片中,要一遍又一遍地回答相似的提问,观众只记得那些标语性的回答,之后又把它们简化成口号,用在海报和宣传页面上。《证言》中丽迪亚嬷嬷的一番自白,也许是阿特伍德在隐晦表达她对这种刻板印象的抗议:“我有大权在握,没错,但也因此变得面目模糊……我怎样才能重新成为我自己?”

从这个角度来看,《证言》就是阿特伍德的回答。《证言》讲述的故事,发生在《使女的故事》结束后的15年,这为《使女的故事》同名剧集留下了十五年的时空,却也设下了限制,起码,剧集里不能再把丽迪亚嬷嬷往坏写了。阿特伍德让丽迪亚嬷嬷在男性主导的历史的注脚里写下“她的故事”,让女性集结在阿杜瓦堂,获取话语和力量。通过这些设定,整个故事的走向重又回到作家的掌控之中。

还有一些读者认为,《证言》也是阿特伍德对两性平等危机中新一波女性主义运动的反馈。但《证言》的三个主角,更像是在彰显女性问题的多样性及复杂性,因为,“成为一个女性主义者,有很多不同的方式,并且没有‘正确’的方式”。同样的,基列国里也不是没有善的信念。不管是丽迪亚嬷嬷还是艾格尼丝,她们都承认,“和在别处一样,许多基列的成年人是善良的,尽管难免犯错”,并且,“基列还是有美好的存在。我们为什么不希望拥有美好的东西呢?我们终究是人啊”。

《证言》这部作品也能让人们更清晰地看到,基列国的出现,远比《使女的故事》中描写的更复杂。读者会意识到,所有人都能轻易地把自己代入到“使女”的角色里,却拒绝去想象,在别无选择、只求生存的时候,我们可能都会做出糟糕的选择。阿特伍德曾经提出过一个叫“正反乌托邦(ustopia)”的生造词,也就是想象出来的完美社会以及它的反面。因为,在她看来,正反乌托邦是不可分的一体两面,通往地狱的道路往往是用美好的意愿铺成的。

文学故事把我们从一处带向另一处,不可能符合每个人的心意,希望文学达到完美和想象人类自身达到完美,恐怕都不是易事。但这并不意味着,我们就应当放弃纠正自己的错误,不去寻求力所能及的改善。《使女的故事》中的设定,跟现实社会产生共鸣的时候,《证言》为每一个读者照亮了片刻光明,文学赋予个体的自由,终将成为希望的火光。

到这里,《证言》已经为你解读完了。我们来回顾一下本期内容:

第一,《证言》是现象级畅销书《使女的故事》的续篇,作者是“加拿大文学女王”阿特伍德,她凭借《证言》第二次获得布克奖。

第二,《证言》通过三个不同的女性角色,叙述了基列国即将瓦解时的一场巨变。阿特伍德娴熟地在丽迪亚嬷嬷、艾格尼丝和黛西的叙事声音中间穿梭,小说的细节铺陈丰富、环环相扣。

第三,《证言》更像是阿特伍德对于“使女”和她本人不断被符号化的回应。小说中的三个角色,彰显了女性问题的多样性和复杂性。阿特伍德对基列国日常的细节描写,也证实了她一向的主张:想象的完美社会往往跟它的反面共生。阅读和写作赋予个体的力量,是迷茫中寻得光明的希望。

撰稿:黄昱宁工作室 转述:杰克糖 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.《证言》是现象级畅销书《使女的故事》的续篇,作者是“加拿大文学女王”阿特伍德,她凭借《证言》第二次获得布克奖。

2.《证言》通过三个不同的女性角色,叙述了基列国即将瓦解时的一场巨变。小说的细节铺陈丰富、环环相扣。

3.阿特伍德对基列国日常的细节描写,也证实了她一向的主张:想象的完美社会往往跟它的反面共生。