《蓝图》 李南南解读

《蓝图》 | 李南南解读

关于作者

尼古拉斯·克里斯塔基斯,耶鲁大学社会与自然科学斯特林教席,同时在社会学系、医学系、生态学系、进化生物学系、生物工程系等任教,社会网络研究学者。2009年被《时代周刊》评选为“全球100位最有影响力的人”之一。

关于本书

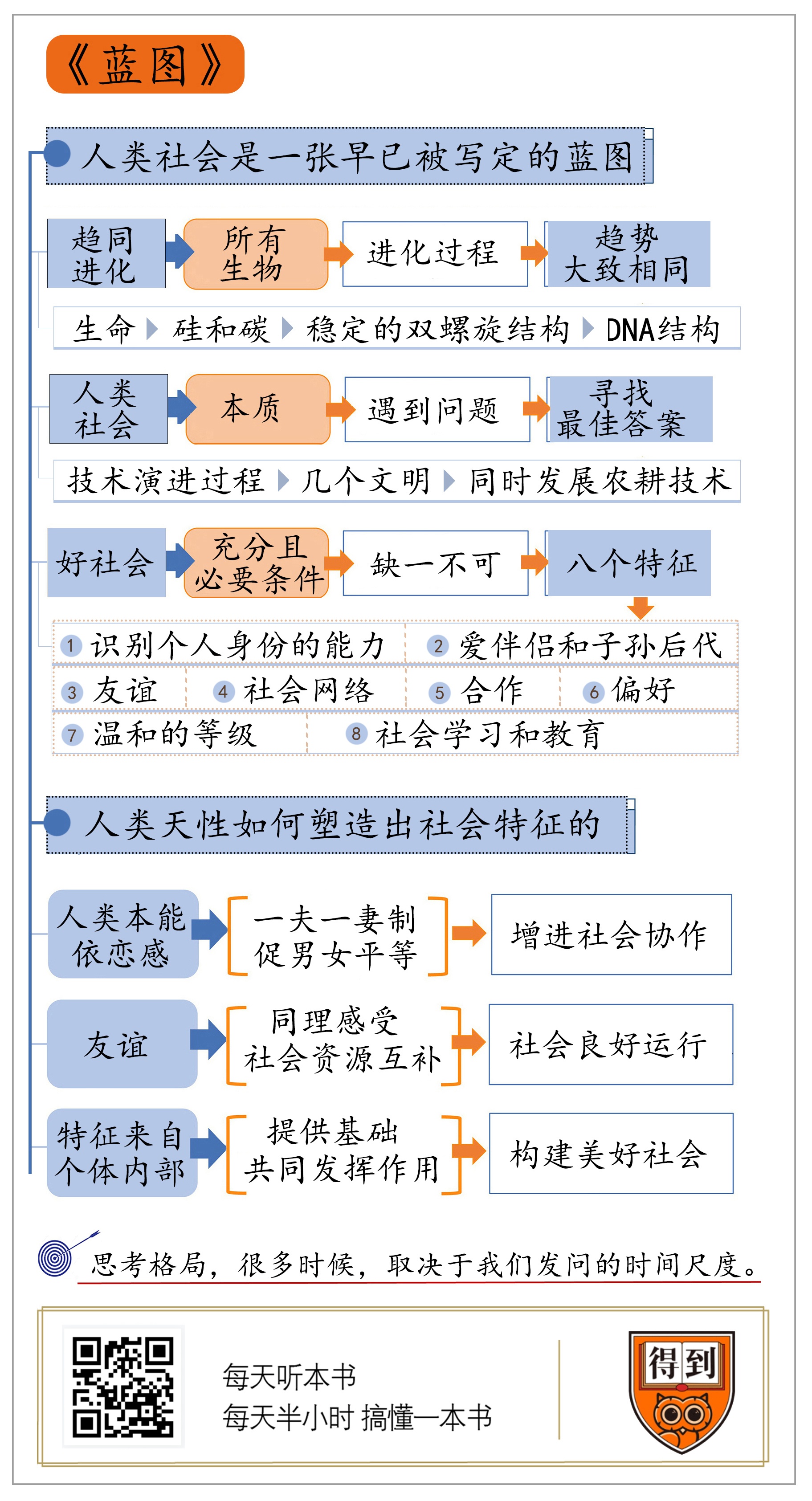

过去我们都觉得,社会的演进,有无穷的可能性。但是,这本书告诉你,人类社会,有一张早已被写定的蓝图。我们不管怎么努力,怎么尝试,最终的结果都只有一个,那就是,建立一个符合这张蓝图的社会形态。假如不符合这个蓝图,那么,它的结果就一定是失败的。托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》里曾经说过,幸福的家庭都是一样的幸福,不幸的家庭各有各的不幸。同样,放在社会演进这件事上,成功的社会都是一样的成功,而失败的社会,各有各的失败。

核心内容

本书融合了哲学、历史学、人类学等多个学科领域,横跨了从19世纪的众多沉船事件,到世界各地关于建设乌托邦的众多尝试,再到黑猩猩和大象的社会行为,从爱情与婚姻,到友谊与合作,再到社会网络与文化,克里斯塔基斯向我们证明,为什么我们会以社会的形式生活,为什么成功的社会都具备同样的特征。

你好,欢迎每天听本书。

今天为你解读的书叫《蓝图》。这本书主要说的是,人类社会,到底有着一张怎样的蓝图?

乍一听这个问题,很多人可能有点摸不着头脑。为了说清楚,我想先给你讲一个故事。大概20年前,英国广播公司,制作了一档真人秀,叫《荒岛求生2000》。大概内容是,把36个人,送到一个与世隔绝的小岛上。他们要在岛上生活一段时间,并且从零开始,建立一个小型社会。你看,这已经不光是一档真人秀节目了,这是一次典型的社会实验。这里面有无限的可能性啊。他们到底会建立一个什么样的小社会呢?

这个结果,可能有点让人失望。借用一个中途退出的选手,名叫科普西的话,他是这么说的。我们原本获得了一个尝试全新生活的绝佳机会。但是,我们在这里,却只能复制家里的生活方式。比如,人们会制定规则,会结成小团体,还需要某种永久性的防范机制,等等。塔伦赛岛似乎成了我们社会的一个镜像,这令人失望透顶。

没错,这就是最后的结果。他们在塔伦赛岛上建立起的社会,基本上只是现实世界的一个缩影。它的基本运行方式,和现实世界一模一样。

假如你认为,这只是一个单纯的巧合,可就把这件事给想简单了。作者研究了很多社会样本。包括过去上万年的时间跨度里,人类演化出的各式各样的社会。也包括那些实验性的,人为塑造的小型社会,比如乌托邦社区。

最后,作者得出一个结论。所有足够复杂的,可持续的社会,几乎都是一模一样的。而且要想成功,你只能这样。换句话说,过去我们都觉得,社会的演进,有无穷的可能性。但是,这本书告诉你,人类社会,有一张早已被写定的蓝图。我们不管怎么努力,怎么尝试,最终的结果都只有一个,那就是,建立一个符合这张蓝图的社会形态。假如不符合这个蓝图,那么,它的结果就一定是失败的。

那么,既然人类社会是一张早已被写定的蓝图。这个蓝图到底是谁写的呢?答案是,我们人类的本能、天性和基因。借用作者的原话,我们天生就携带着某些特征,这些特征让一个社会,按照特定的方式发展。

乍一听,这好像是一个坏消息。就好像告诉你,你这辈子就这样了,改不了了。但是,这背后也有一个好消息。那就是,这个结果一定是好的。也就是,我们的基因虽然已经决定了社会的发展方式,但是,这个发展一定是一路向好的。换句话说,人类,天生就携带着,建立一个好社会的基因。

这本书的作者,叫尼古拉斯·克里斯塔基斯。他是耶鲁大学的社会与自然科学学者,同时在耶鲁大学的社会学系、医学系和生态学系任教。他还有一个身份,就是耶鲁大学人性实验室的负责人。而人性实验室的主要研究方向,就是给人类之间复杂的社会活动,比如协作、婚姻、竞争,等等,找到生物学上的依据。说白了,就是找到人类这台机器的出厂设置,以及这个出厂设置,到底是怎么塑造我们的社会的。

接下来,我将分成两部分,为你解读这本书。第一部分,我们先回答一个问题。为什么说,人类社会是一张早已被写定的蓝图?也就是,为什么一个可持续的社会,它只能是一个模样,而不是别的样子?第二部分,我们再说说,这张蓝图到底是怎么形成的?也就是,我们的天性,到底是怎么塑造出社会特征的?

首先,第一部分,为什么说,人类社会,是一张早已被写定的蓝图?这个结论乍一听,好像有点反常。要知道,生物的进化是没有事先设计好的方向的。进化就是一场缝缝补补。人类遇到问题,然后进化出了某些能力,来解决这些问题。

你可以把人想象成一块块积木,而整个人类社会,就是无数块积木,一起拼出的形状。你看,单个模块尚且如此不确定,更何况他们组合在一起?人类社会怎么可能有一套固定的模板呢?

要想解答这个问题,你得先明白一个概念,叫趋同进化。也就是,虽然进化本身没有事先设计,但是,所有的生物,在进化过程中,是会出现一种大致相同的趋势的。换句话说,进化的可能性并不是无穷的,好用的设计,就那么几种。

比如,从分子层面上看,有可能组成生命的物质,只有碳和硅。相比之下,碳的性能更好一些。因此,在地球上,组成所有生命的基础元素,都是碳。而在碳分子的众多排列方式中,只有双螺旋结构最稳定。你看,所有生物的DNA都是这个结构。

再比如,翅膀。你要让一个动物能飞,翅膀的设计只有那么几种。你看,蝙蝠和鸟类,在进化史上,是距离非常远的物种。但是,它们各自独立地进化出了飞行能力。而且更重要的是,它们的翅膀结构,几乎一模一样。

再比如,眼睛。你看,人和章鱼这两个物种,在进化的过程中,早在7亿多年前就分道扬镳了。而且人类和章鱼的共同祖先,是没有眼睛的。但是最终,我们却都进化出了眼睛,而且几乎一模一样。比如,所有动物的眼睛上,都有同一种蛋白质,叫视紫红质。它的作用是把眼睛接受到的光,变成电信号传输给视觉神经。而在所有能够处理光信号的蛋白质中,视紫红质的性能是最好的。人类选中了它,其它动物也选中了它。而且更重要的是,这种眼睛,在不同的物种,不同的进化阶段里,至少被独立进化出来了50次。

这就是趋同进化的核心观点。好东西,会被大家都用上。就好比职业的跑步运动员,跑步的姿势都差不多。再比如,电视机的屏幕,全都是方形,而不是圆形的。这是因为,只有这样的设计最好用。凡是不符合这个设计的,都被淘汰了。

不光是我们身体进化如此,把视角再放大一点,看看人类自身之外,我们创造工具的过程,也遵循着趋同进化的逻辑。有一本书叫《技术的本质》。里面就提到了这个现象。

比如,虽然世界上的几个大陆之间彼此隔绝,但是,它们技术演进的步伐,出奇的一致。比如,农耕技术不是先在一个地方出现,然后传播到世界各地。而是几个文明,几乎都在差不多的时期,同时发展出了农耕技术。

再比如,过去我们都认为是贝尔发明了电话。但其实,同时期,一个叫格雷的发明家,也发明了电话。两人甚至是在同一天申请的专利。只不过,贝尔抢先了两个小时。再比如,达尔文和华莱士,几乎同时发明了进化论。还有人专门调查过1700多位科学家,结果发现,有62%的人表示,自己的发明被别人抢了先。

为什么会有这么多巧合?归根结底,其实是因为,不管是人类的身体进化,还是技术的发明,它们的本质,都是为了解决各自遇到的问题。但是,要知道,我们都生活在地球上,假如两个文明生活的环境正好相似,那么,它们遇到的问题,很可能是差不多的。它们会不停地寻找那个最佳解决方案。而这个最佳解决方案,并不是无穷的,它往往就那么几个。这就是这些巧合的来源。

同样,我们把视角再放大一步,看看我们的社会。人类社会的本质,也是一个解决方案。它解决的是人类大规模群居的问题。从趋同进化的角度看,我们大概率上,都会各自找到,那个最佳的解决方案。这就是为什么说,好社会,基本是一模一样的。

那么,到底什么样呢?在这本书里,作者考察了很多样本,发现所有的好社会,也就是足够复杂,而且可持续的社会,都必须具备八个社会套件。这个数听起来好像很多,但是并不复杂,你一听就懂。

首先,一个好社会,得拥有识别个人身份的能力。也就是,每个人都有一个独一无二的身份,而且大家能识别出彼此。其次,爱伴侣和子孙后代。还有友谊,也就是没有血缘和利益关系的人之间,也能形成良好的关系。还有社会网络,也就是人与人之间能够自然交往,形成一个网络。还有合作,这个不用多说。最后,还有对自己所属的群体的偏好、温和的等级、社会学习和教育。

作者发现,所有的好社会,都满足这八个特征。这八个特征乍一听,好像并不新鲜。但是,这个结论有意思的地方不在于这八个特征本身。而是它的必要性。也就是,这八个特征,是一个好社会的充分且必要条件,缺一不可。否则,这个社会就没法持续下去。

比如,作者考察了大量的海难。发现有很多幸存者,漂流到荒岛上,尝试过建立起一个新的社会。为了考察的严谨性,作者还特地做了筛选。要求每场海难中,必须至少有19名幸存者,不能少于这个数。而且他们建立的营地,至少维持两个月。按照这个标准,他从1500年到1900年的400年里,选出了20个案例。结果发现,这20场海难的幸存者建立的社群中,但凡维持的更久的,都是在更大程度上,满足这八个条件的。

你可能会说,海难中的幸存者,并不能代表整个人类社会啊。毕竟,这里面有很多人是水手,身份相对单一。作者也考虑到了这一层。于是,他又进一步考察。这回考察的对象是,人为建立的小社会。

在过去几百年里,有很多人尝试过建立理想中的小型社会。其中最有名的尝试,就是乌托邦实验。而乌托邦中最有名的案例,叫做震颤派。震颤派的全称,叫基督复临信徒联合会。在美国早期的众多乌托邦实验中,震颤派是组织性最强、经济上最成功、社群寿命也最长的。而且更重要的是,震颤派建立的乌托邦,符合很多人心中,那个理想的社会形象。

首先,大家平等友爱。比如,在社群的一个帽子制作间里,有人一年生产了93顶软帽,有人一年生产了700多顶。但是,大家的报酬却并没有那么大的差距。按理说,应该有人不满。但是,在震颤派的社群里,几乎没人抱怨过。大家都像家人一样彼此友爱。

你可能会说,照这么搞下去,社群的经济不就出问题了吗?还真没有。有学者专门研究过19世纪某个时期,震颤派公社的经济表现。结果发现,这些公社的绩效,至少跟外面同类型的企业持平,甚至更胜一筹。

而且震颤派社群的规模还不小。早在1794年,他们就在美国的5个州,建立起了10个社群。到1840年,震颤派的规模已经达到将近4000人。

你可能会说,这不是运行得挺好的吗?后来怎么不行了呢?根据作者的观察,很大程度上,是因为这个社群,缺少了一个社会套件。那就是,爱伴侣,和自己的子孙后代。为什么会缺少这个套件?因为震颤派,奉行严格的独身主义。你看,不结婚,也就没有子孙后代。

这笔账其实非常好算。你看,既然没有后代,这个社群的延续,就得靠吸纳外来者。而外来的人一看,一旦加入,就不能结婚,肯定有很多人不愿意来。这么一来,这个社群,就不可能持续下去。

你可能会说,不对。乌托邦的实验,就算比海难事件更有参考价值。但是,它还是不能代表真正的人类社会啊。毕竟,人类社会要复杂得多。没错,这个问题,作者也想到了。他又进一步考察了很多历史上出现过的真实社会。他还跟同事们一起设计了很多参与人数更多,动用更先进技术的社会实验。这些实验非常复杂。我们在这就不多说了,有兴趣你可以去看看原书。总之,这些实验的结果都一样。那就是,但凡是复杂的,可持续的社会,这八个套件都必须存在。它们就像是人类社会的蓝图,你必须照着施工。

但是,说到这,就引出一个问题。这个蓝图,到底是怎么形成的?接下来,第二部分,我们就来回答这个问题。也就是,人类的基因,那些与生俱来的特征,到底是怎么推动社会一路向好的?

其实,有关人类的先天倾向,这个问题以前曾经有很多学者研究过。比如,有人做过实验,招募一群5岁的孩子,给他们看其他孩子的照片。照片中的孩子,穿着不同颜色的衣服。结果发现,孩子们特别喜欢跟自己衣服颜色一样的人。他们就是莫名的觉得,这些衣服颜色一样的孩子要更善良。这个实验的结论是,人类天生就有群体倾向,就有对共同体的需求。而这,正是组成一个社会,不可缺少的条件。

再比如,心理学家保罗·布卢姆曾经做过实验,让3个月大的婴儿看动画。动画里,一个蓝色正方形,帮助一个红色圆圈爬上了山顶。然后,一个黄色三角形,又把这个红色圆圈推了下去。最后,让这些婴儿在帮人上山的蓝色正方形,和推人下山的黄色三角形之间做出选择,婴儿都选择了这个蓝色正方形。换句话说,我们天生就喜欢好人,讨厌坏人。

你看,不管是群体倾向,还是对好人的偏爱,这些都是组成一个好社会的必要条件。类似的实验,前人已经做过很多。你可能也听过不少,我们就不多说了。在这里,我们只说这本书里提到的那些,比较罕见的问题。这些问题和答案都很有意思,至少在其它书里基本没看到过。

第一个问题是,人类社会为什么是一夫一妻制?作者认为,这是因为伴侣之间有一种本能的依恋感。可能是因为要一起抚养孩子,也可能是别的原因。但是,这个依恋感就是存在。这就导致,伴侣关系会相对稳定,不会今天跟你在一起,明天跟他在一起。这个依恋感,也决定了,人类大体上,是一夫一妻制。

但是,你可能会说,不对啊。很多社会在过去几千年里,好像一直是一夫多妻制啊。其实,假如你建立一个更大的观察视角,会发现,从30万年前,一直到1万年前,人类一直是一夫一妻制。

后来,农业革命出现,城市崛起。一部分人有了更多的财富,大家的社会地位拉开了差距。这时,才开始盛行一夫多妻制。

但是,在这个时间段里,有两种社会,仍然是一夫一妻制的。第一种,是规模特别小,环境压力特别大的社会。这不难理解。你看,规模小,压力又大。这就导致,谁比谁也好不到哪去。大家都差不多。谁也别想占据更多的异性,只能一夫一妻。这个情况其实没什么好说的。真正有意思的是第二种情况。它正好是另一个极端,也就是规模特别大,资源很充沛,而且很成功的社会。比如古希腊、古罗马。这些社会,在很长一段时间里,都是一夫一妻制。而且他们还制定了专门的法律,来确保一夫一妻制的施行。比如,禁止已婚男子纳妾,妾侍生的孩子没资格继承遗产,等等。

到了今天,大多数地方,都是一夫一妻制。这就引出一个问题,为什么一夫一妻制,会成为一个大趋势呢?

作者认为,这是因为,一夫一妻制,能够为群体提供竞争优势。你看,假设一个群体中男女比例是一半一半。那么,假如一夫多妻,就意味着有很多男性没有伴侣。很多人会特别不满。他们会在群体内,用暴力手段来抢夺女性。或者对其他群体发动攻击。这势必会造成大量的损耗。但是,假如是一夫一妻制,就不会发生这些冲突。一个群体就能更稳定地发展。

但是,你可能会说,假如这个群体的文明程度很高,没有人使用暴力,那么一夫多妻是不是就能推行下去了呢?还是不行。你看,一旦一夫多妻,就肯定会有很多人没有配偶。就算他们不去抢夺别人的配偶,也一定会发展出别的求偶策略。比如,承诺只为一个异性提供保护,说白了,就是只娶一个。你看,这个策略很有竞争力。因此,这么一路发展下去,当每个个体都采用这个策略,一夫一妻制早晚还是会成为主流。

总之,不管是起点在哪,途经多少弯路,最后的终点,都是一夫一妻制。而且,作者认为,这肯定是件好事。因为一夫一妻制,促进了男女平等,增进了社会协作。它对一个群体,有扎扎实实的好处。

你看,顺着依恋感这个本能,人类发展出了一夫一妻制。而一夫一妻制,又促进了社会协作,让社会生产力有了更合理的配置。

其实,不光是人类的夫妻模式,人类的友谊,也是构成一个好社会的必要条件。接下来,我们就说说作者讨论的第二个问题,友谊到底是怎么来的?它又有什么用?

其实,友谊是一个很奇怪的东西。什么叫友谊?就是我跟你之间,没有血缘关系,也没有利益纠葛,就是单纯的,无条件的帮助你。这在其它动物中,几乎不存在。那么,这个能力到底是怎么来的呢?

作者认为,这是为了应对生存中的银行家悖论。什么叫银行家悖论?大概意思是,最需要银行贷款的那些人,也往往是银行最不愿意贷款的人。你看,这没错吧?同样,顺着这个逻辑,在生存中,最需要别人帮助的人,也往往是别人最不愿意帮助的人。你看,什么人最需要帮助?显然,是各方面都不行的人。但是,从纯粹的功利角度看,肯定没人愿意帮他们。大家觉得帮了也白帮,他将来也给不了你什么。

但问题是,每个人,都有可能面临这个处境。怎么办?为了避免自己在危难的时候孤立无援,人类进化出了友谊的能力。而友谊这个东西,对整个社会也非常重要。

比如,它可以让一个族群的能力,具备多样性。你看,过去要想猎捕大型猛兽,光是自己家人肯定不够用,你得叫上朋友。而且朋友不仅是来凑人数的,他们还能带来,你的家族原本不具备的能力。要知道,在过去,一个家族内部的知识,可能非常单一。比如,这个家族可能只擅长追踪猎物,不擅长捕杀,这时,就需要外人来补足这个能力短板。

再比如,友谊对一个社会来说,还能够解决一个重要的问题,那就是,资源不足。这个道理其实不难理解。你看,假如你有足够的亲戚、足够的钱,同时整个社会有一套极其完备的服务体系,你完全可以通过家人,或者花钱买这些服务,来满足你的一切生活需求。但问题是,这是个理想状态。没有这些条件,资源配置达不到这个程度,怎么办?这时朋友就派上用场了。假如每个人,都有良好的朋友关系,那么整个社会的资源配置问题,也能在很大程度上获得解决。

你看,顺着这个逻辑,友谊不光是个体之间的心理感受。站在更大的层面上看,它也能为整个社会的运行带来好处。

类似的例子,这本书里还有很多。比如,为什么每个人都长得不一样?因为只有长得不一样,我们才能识别出彼此。只有能识别出彼此,我们才能记住,哪些人是好人,哪些人是坏人,哪些人可以合作。而这正是组建一个社会,必不可少的基础。

你看,大到我们的家庭观念,小到我们每个人的面孔,它们都在为构建一个好社会,提供基础。借用作者的原话,我们的特征来自个体内部。但是,它们也刻画了群体。它们共同发挥作用,就能创造出一个可以顺利运转的,可持续的社会,一个美好的社会。作者在书里给出的例子还有很多。假如你对这个话题感兴趣,也欢迎你去阅读原书。

到这里,这本《蓝图》的精华内容,已经为你解读完了。最后,我们其实还留了一个小尾巴。那就是,既然这个蓝图早已被写定。那么,为什么还有一些社会,仍然有战争、萧条、严重的不平等?它们为什么不符合作者说的这个美好的蓝图呢?针对这个问题,作者认为,我们应该建立一个更大的视角。你看,假如站在一座3000米高的山峰上,看两边的山。你只会看到,这个高一点,那个矮一点。但是,假如你站得更高,从太空俯视,你会发现,山与山,其实差不多。说白了,当我们建立一个更大的观察视角,你会发现,不同社会之间的相同点,要比不同点多得多。而且几乎所有的社会,都在向好发展。我觉得这个视角,给了我们一个重要的提醒。那就是,我们的思考格局,很多时候,取决于我们发问的时间尺度?你看,有的问题,每天就需要被重新回答一次,比如,今天天气怎么样?哪里堵车?这些问题的答案,叫做信息。还有的问题,每隔几年就需要重新回答一次。比如,最近流行什么专业?什么行业更赚钱?这些问题的答案,叫做趋势。而那些最大的问题,是需要站在更大的尺度上,回顾几千年,甚至上万年的历史,才能做出回答。比如,这个世界会变好吗?人类文明到底在往哪个方向发展?这些问题的答案,就叫做,未来。最后提醒,听书已经上线红包分享功能。你可以点击文稿里的红包按钮,把这本书免费分享给你的朋友。

撰稿:李南南 脑图:摩西脑图工作室 转述:成亚

划重点

1.不管是人类的身体进化,还是技术的发明,它们的本质都是为了解决各自遇到的问题。

2.友谊可以让一个族群的能力具备多样性。

3.成功的社会都是一样的成功,而失败的社会,各有各的失败。