《英雄变格》 刘玄解读

《英雄变格》| 刘玄解读

关于作者

白惠元是一位年轻的当代学者,北京大学中文系文学博士,中国现代文学馆客座研究员,研究领域为中国当代文学、中国电影与大众文化研究等。曾在核心期刊发表论文十余篇。编剧作品曾多次入围各大戏剧节,并获得奖项。

关于本书

孙悟空这个古典文学中的人物形象,凝聚着最广泛的文化认同和最复杂的心理症候。作者白惠元系统的考察了这个命题,分析了孙悟空在现代文化史上是怎么成为民族英雄、中国IP的。他发现,在现代中国每一个重要的历史节点上,都有一个典型的孙悟空形象出现,跟时代精神发生共振。这个文化现象背后,既是因为孙悟空自身具备的特质,也体现出了现代中国在全球化的大潮中以求变来求发展的历史命题。

核心内容

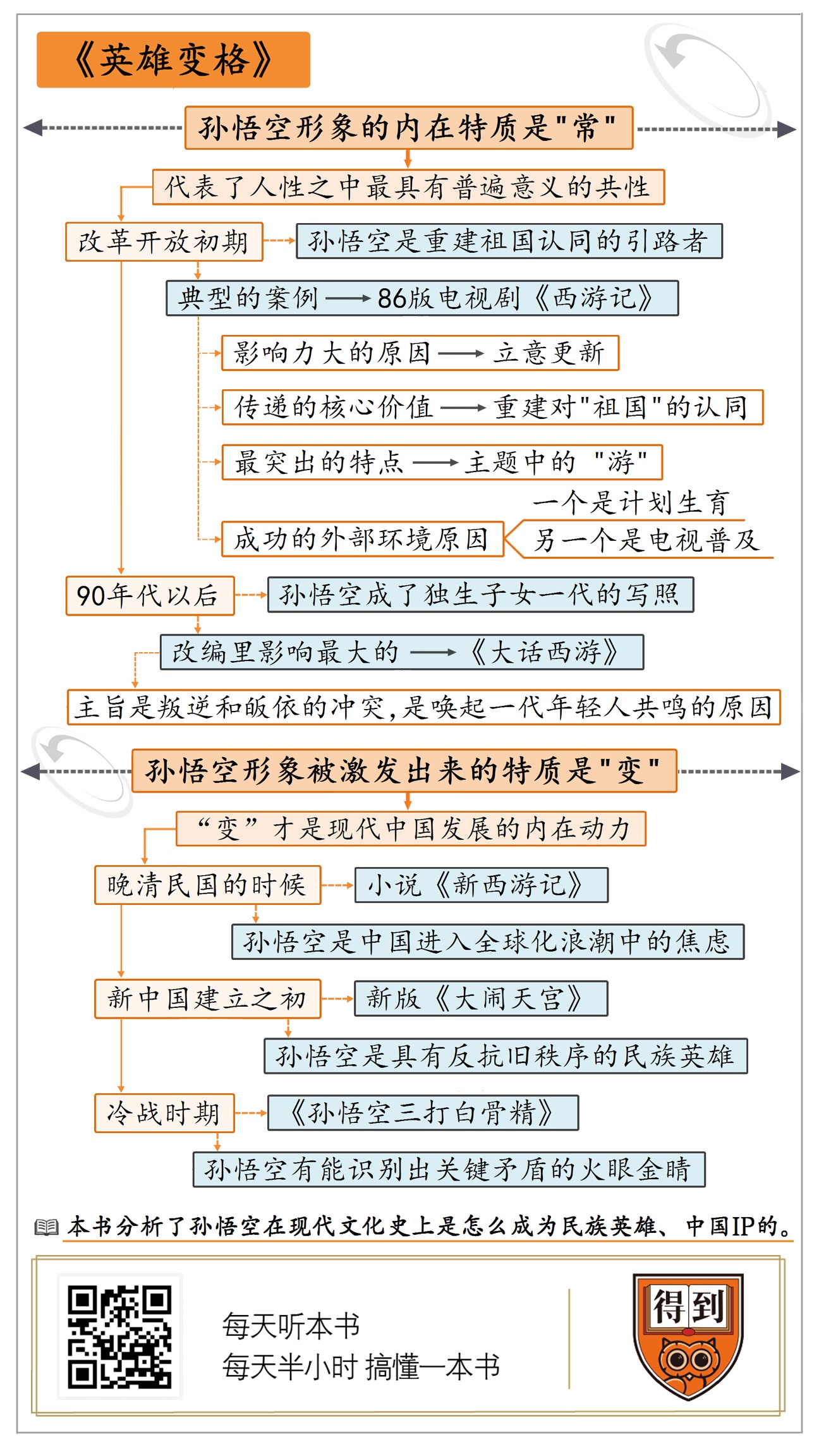

孙悟空是现代中国经典的文化符号,因为他的形象有两个核心的特质:“常”和“变”。 这两个特质, “常”的特质就是说,孙悟空的形象体现了最普遍的人性,任何人都可以把自己带入到孙悟空的故事中,用他的故事来讲自己故事。那“变”呢,“变”既是孙悟空这个人物的超能力,也是他作为一个文化符号的超能力,所以他的形象可以随着时代的变化而变化。我们用5个案例,分析了这两种特质。

你好,欢迎每天听本书。这期音频我们来讲一个几乎每个中国人都喜欢的人物形象——孙悟空。

这本书的名字叫《英雄变格》,英雄指的自然就是孙悟空了。那变格呢,就是变化的格式。这个词是个文学术语,在这里的意思就是,孙悟空这个形象是在不断变化的。你肯定觉得,这有什么新鲜的,从动画片《大闹天宫》,到86版电视剧《西游记》,再到现象级电影《大话西游》,还有这几年的动画电影《大圣归来》……《西游记》改编的文学影视作品那么多,孙悟空的形象当然是在变化了。

不过,要是我告诉你,这个现象是中国进入现代之后才产生的呢?古人对孙悟空并没有特别偏爱。如果古代有个人物热度指数榜的话,孙悟空的热度可能比不上《牡丹亭》里的杜丽娘。那你会不会有些好奇,为什么在那么多古代IP中,孙悟空能脱颖而出,成为现代人最喜欢的文化符号呢?

这本书就可以回答你的疑问。它分析了近代以来各种艺术形式的《西游记》改编,给我们解释了,为什么在现代中国,孙悟空最受中国人喜爱,甚至能成为我们民族的象征。

这本书的作者叫白惠元,是个85后。85后这代人,是看着86版电视剧《西游记》长大的,在青少年的时候又赶到了《大话西游》《悟空传》这些作品成了现象级IP。孙悟空这个形象,可以说充满了那代人的童年记忆和青春记忆。但是,白惠元没有停在感受层面上看问题,它接着找下去,总结出了一个很宏大的结论:在他看来,孙悟空形象的变化,正是现代中国不断寻求变化,突破自我的象征,也是副标题说的:孙悟空与现代中国的自我超越。

这个观点听起来有点学术?没错,这本书本来就是作者的博士论文。不过呢,书里分析了很多我们熟悉的孙悟空故事,里面经常会跳出一些让你会心一笑或者拍案叫绝的观点。所以,虽然它很专业,我还是很想把它推荐给你。

在本期的解读中,我们就不局限于作者的学术发现,而是从文化符号的角度分析一下,为什么孙悟空会成为现代中国经典的文化符号。我为你总结了两个关键词,一个是“常”(平常的常),一个是“变”(变化的变)。这两点,都是孙悟空这个形象的核心特质。

“常”的特质就是说,孙悟空的形象体现了最普遍的人性,任何人都可以把自己带入到孙悟空的故事中,用他的故事来讲自己故事。那“变”呢,“变”既是孙悟空这个人物的超能力,也是他作为一个文化符号的超能力,所以他的形象可以随着时代的变化而变化。你会不会觉得,这两个特质看似有点矛盾?确实是的。但是我想,这种矛盾,正是孙悟空作为一个文化符号成功的根本原因。好,本期音频我们就分“常”和“变”两个部分来讲讲这本书。

近几年有一首流行歌曲叫《悟空》。歌词里用了这样一些词来形容孙悟空的感受:爱恨两难、肝肠寸断、且怒且悲、回头是岸、生死无关……你看,痛苦、愤怒、悲伤、后悔、看破,人生一切处境,在孙悟空那里都能找到替代。大闹天宫不成,被如来佛祖压在五行山下,一身本领不能施展,这是痛苦;三打白骨精,八戒挑拨、唐僧误会,愤而回到花果山,这是愤怒和悲伤。每个人都可以把自己代入到孙悟空身上,用他的故事来讲自己的故事。

白惠元发现,这可不只局限在我们每个普通人的感受,已经成了一种文化现象。最典型的案例,你可能已经猜出来了吧——就是几乎每一个中国人都看过的86版电视剧《西游记》。86版《西游记》到底有多火呢?它第一次播出的时候,收视率高达90%。在后来的30多年里,重播的次数超过了3000次。这个数字可是申报了吉尼斯世界纪录的。

你想过吗,为什么86版《西游记》的影响力这么大?同样是四大名著的改编,它不仅超过了同时期的《红楼梦》,后来《水浒》《三国》更是远远比不上它。作者提出了一个很精辟的观点来回答这个问题。他说,这是因为86版《西游记》立意更新。它传递的核心价值,已经不是原版《西游记》小说的主题了,而是重建对“祖国”的认同。也就是说,正是因为86版电视剧《西游记》符合了当时人们普遍的内心感受,跟时代精神发生了共振,所以它传达的观念就成了社会的共识。它也因此成了代表那个时代的、最经典的电视剧作品。

这可不是一个偶然现象,而是导演有意为之的。还记得吗,86版《西游记》都是实景拍摄的,剧组走遍了中国所有主要的景区。五行山是云南的石林,盘丝洞是四川的九寨沟和都江堰。导演杨洁说,她始终站在“祖国”的高度上来选取风景。请注意,这里说的是“祖国”而不是“国家”。不要小看这个用词上的区别,背后也是符合当时文化策略的选择。国家是冰冷的,是一种制度;而祖国是有血有肉的,是一种观念。我们经常会说祖国母亲,包含着家园、亲缘、语言、传统等等多重的含义。这就是改革开放的时代特色,祖国替代了国家,民族话语替代了阶级话语,目的是要修复之前时代的创伤和悲痛,重建对于祖国这个共同体的认同。

所以说,这次改编最突出的特点,就是突出了《西游记》主题中的 “游”,而弱化了降妖除魔的“斗”。我们可以回想一下,电视剧里每一个故事的结尾,都是孙行者战胜了妖怪,师徒四人你挑着担,我牵着马,继续前行。这个充满希望的乐观主义尾巴,在原著小说里是没有的。电视剧里特别加入这个设定,就是为了强化“游”的主线。你可能会问,这跟孙悟空有关系么?当然有了。孙悟空的另一个名字,不就是孙行者吗?在这场穿越祖国大好河山的旅途中,孙悟空才是绝对的主角啊。

另外,我还想再多说一句,86版《西游记》的成功,外部环境的原因也不容忽视。80年代,中国正在改革开放。有两件事彻底改变了中国家庭,一个是计划生育,另一个是电视普及。计划生育政策实行之后,中国的家庭从传统的血缘家庭变成了现代的核心家庭。简单理解的话,就是孩子变得特别重要。而同时,电视作为一种全新的娱乐方式快速普及,看电视几乎成了一种家庭的仪式,是一家人最重要的集体活动。而86版《西游记》的影响力,正是因为这两个因素无限放大了。它成了那一代独生子女的共同经验,塑造了他们的价值观。这样造星的条件,在如今互联网的时代里,已经不会再出现了。

可以说,86版《西游记》让孙悟空成了一个特别容易引发共鸣的文化符号。20世纪90年代以后,以孙悟空为主角的文学、电影故事越来越多。不过,如果说86版《西游记》里,孙悟空还是个理想主义的英雄,那到了90年代,孙悟空的形象发生了根本的变化。80后长大了,互联网来到中国,青年一代跟孙悟空一样,对快速变化的世界感到更加迷茫。金箍棒还有用吗?取经的意义还存在吗?他们不知道。孙悟空这个英雄彻底落入了凡尘。孙悟空变化的原因,当然是因为中国的环境变了,这一点我们在第二部分会再做分析。这部分,我们先看看孙悟空的形象发生了什么样的变化。在摇滚歌手何勇的歌词里,他扔掉了金箍棒,远渡重洋。在李冯的小说《另一种声音》里他成了妓女,在周星驰的电影《大话西游》里他成了山贼,在今何在的小说《悟空传》里,他甚至成了精神病。

这些改编里,影响最大的肯定就是《大话西游》了。那么,像《大话西游》这样一部刚上映的时候票房并不理想的电影,为什么会成为80后共同的文化记忆呢?

如果用一句话来概括《大话西游》的主旨,应该是叛逆和皈依的冲突,整个《大话西游》就是在冲突中展开的。首先是身份的冲突。孙悟空转世,成为至尊宝,这是什么意思?齐天大圣,落草为寇了。电影里的至尊宝和孙悟空,就是从原型撕裂出来的两个分身。这就是身份的冲突。而周星驰饰演的主角,始终在这两个身份之间纠结,到底是快快乐乐的做山贼,还是老老实实地听天命,这是第二层,选择的冲突。而第三层呢,是风格的冲突。《大话西游》是一部充满戏谑的悲剧,又是一部非常悲情的喜剧。相信熟悉香港电影的朋友应该会有这种感觉,《大话西游》里有很多王家卫的痕迹。它的开场甚至直接照搬了王家卫的另一个剧本。王家卫的气质是什么样的呢?是文艺的、感伤的。这是不是跟你印象中的《大话西游》非常不一样,它给人更直观的印象肯定是周星驰的风格,是他那种嬉皮笑脸和玩世不恭。

这么看的话,《大话西游》其实是一个挺精神分裂的电影,一边是山贼,对应着叛逆和喜剧;另一边是英雄,对应着皈依和悲剧。两边的冲突,正是孙悟空能唤起一代年轻人共鸣的原因。为什么?因为我们都既是至尊宝,也是孙悟空。我们都明白使命的重要性,又希望能够不被责任所束缚。而从至尊宝到孙悟空,是主角不得不完成的转变,不也就是年轻人不可避免的成长吗?成长是一个社会化的过程。这两年有一个带有点自嘲意味的流行语叫“社会人”,正好是这种感受的注脚。生活在计划经济的时代里上一代人,对此可能不会有那么强烈的感受。

你看,孙悟空的身份和他的处境,不就是每一个当代中国人身份和处境的缩影么。我们都是在改革的大潮中,重建对“祖国”的认同,又是在改革的变化中,不得不面对被社会化的处境。孙悟空的形象能够有这么强大的文化力量,这是偶然的吗?

当然不是。

我认为,正是因为孙悟空身上,有“常”这个特质,他才能做到这一点。为什么这么说呢?这就要从孙悟空最初定型的形象,也就是原版《西游记》小说里找原因了。

相信很多人对《西游记》都有过一个疑问,就是闹天宫的时候,无数天兵天将都制不住的齐天大圣,怎么到了取经路上,连那些神仙的宠物、坐骑都打不过呢。这到底是不是同一只猴子啊?

其实还真不是。这种天然的断裂,是因为小说《西游记》成书的时候,就是把两个故事拼接起来的。《西游记》小说是由两部分组成的:一个是闹天宫,一个是取经记。取经记的原型来自写唐玄奘取经历程的《大唐西域记》;闹天宫的原型有很多种说法,比较主流的看法呢,是来自民间流传的神猴传说。这两段故事,时代不同,环境不同,故事的设定不一样,主角的使命更是截然不同。所以,闹天宫的时候,猴子是要对抗世界,而取经路上,猴子又要顺应世界了。

如果仔细体会一下,断裂这个设定本身,不就是在说人面对世界的根本处境吗?完全从自我出发的任性,必然有一天会碰壁,认识到外部世界、社会环境,有它的规则。所以要活下去,生命的目标就必须跟着调整。这种解释,可不是牵强附会。明清时期的人就普遍认为,《西游记》是一部讲修行方法的参考书。修行的关键,不在唐僧,而在孙悟空。所以说孙悟空才是《西游记》的主角。为什么孙悟空是修行的核心呢?因为孙悟空象征的是“心”,这个“心”可以理解为我们现在说的意识,甚至“灵魂”,就是相对于肉体的那个部分。所以,闹天宫其实是在说人心的自由,而取经记说的是要约束这种自由,从而获得更深层的自由。

这就是孙悟空跟其他古代经典文学中的人物形象最大的不同。其他的人物,不管是《三国》里的刘关张、《水浒》里的一百零八位好汉,还是《红楼梦》里的姐姐妹妹,如果抛开他们所处的社会、历史环境,这个人物就不成立了。他的行为模式和性格特点,都没办法解释。换句话说,我们进入这些人物的时候,总是隔着一层的,需要背景知识才能有同理心。而孙悟空就不需要啊,从一开始,孙悟空的故事就通用于任何时代,是每个人都要面对的问题。这个设定太容易引起共鸣了,所以孙悟空的故事永远改编不完。这就是孙悟空身上不变的东西,也就是“常”。“常”这个特质就是孙悟空具有普世价值的根本原因。

好,“常”说完了,第二部分我们再来说孙悟空形象的另一个特质——“变”。人人都知道,孙悟空本就“善变”,他最强大的能力,就是七十二般变化。在作者看来,“变”这个特质刚好适应了现代中国的需要,因为“变”才是现代中国发展的内在动力。所以,孙悟空会在现代中国重要的历史节点上频繁出现,绝对不是偶然现象。能有无限变化的英雄,正是现代中国所需要的英雄。

从第一部分举的两个例子里你应该已经发现了,这两次改编都跟时代精神产生了共振。不过,重点其实不在于这每一个点,而是这些点可以串联成一条清晰的线。白惠元居然在中国的现代史中,拎出了一条可以用孙悟空穿起来的线索。他发现,在每一个重要的历史节点上,都有一个独特的孙悟空形象出现。换句话说,时代变了,孙悟空就会跟着变。这就可以说是一个非常值得玩味的文化现象了。

先来看看这个变化的起点。我想请你思考一个问题:如果孙悟空坐着时光机来到今天,看到高铁、飞机、火箭、卫星,你觉得他会感到新奇吗?还别说,在晚清民国的时候,真有好多人想过类似的问题。当时有一部小说叫《新西游记》。在第三回里,孙悟空和猪八戒来到大城市上海,第一次看到了电车。你猜孙悟空的第一反应是什么?是挥起金箍棒把车砸扁么。不是。孙悟空的感受,是困惑。他不明白电车为什么能动,就问猪八戒:八戒啊,火车能动还好理解,它虽然没脚,但至少有火。火是能看见的。那电是什么呢?这哥俩儿瞎扯了半天,也说不出个所以然来。

这种茫然失措,正是中国人遇到西方工业文明时一种普遍的心理感受。猪八戒被孙悟空问得没辙,只好强行解释,说:“电是空的。”但“空的”又怎么能推动火车?他说不清楚,孙悟空就更想不通了。你看,在先进的西方现代的物质文明面前,古代中国在这类知识上的匮乏就暴露出来了,甚至连解释的能力都没有了。

这种旧人物跟新现象的冲突,在当时成了一类小说的核心场景,这类小说叫作“滑稽小说”,有点像今天的情景喜剧。这些小说里,有时候会戏仿《西游记》里的桥段,比如孙悟空和猪八戒误打误撞到了美术馆,把裸体画里的女人当成了盘丝洞里的妖精。不过大多数的时候,这些小说的情节都没什么逻辑,只是为了搞笑而已。而笑点,就是曾经大闹天宫、降妖取经的孙悟空,来到了现代城市,却发现自己完全落伍了,还闹出各种笑话。

在滑稽小说这股潮流中,孙悟空被迫一次次游上海,一次次感受现代文明的冲击。他是那么不合时宜,像是一个误闯进高端舞会的乡巴佬。相信当时的中国人都曾经有过类似的感受。所以说,这就是孙悟空不得不变的根本原因,他被迫闯进了一个让他无所适从的新世界,就像古老的中国,被迫卷入了一个全新的历史潮流之中。

之后,时代发生了变化,中华人民共和国成立了。经过晚清到民国的乱世,一切百废待兴,那个时代呼唤的,是破旧立新的革命英雄。当时的文艺界有一股潮流叫“推陈出新”。这是延续了延安时期就开始的大众文艺改造运动,目的就是把传统的变成当代的,创作出适合广大人民群众的文艺作品。于是,孙悟空顺势而出,重新上演了一场《大闹天宫》的大戏,成了有反抗精神的英雄。

你可能会问,《大闹天宫》的故事不是早就有了么,怎么就说它代表了那个时代的精神呢?其实咱们今天熟悉的《大闹天宫》其实是改编之后的这个版本。在古代的小说戏曲里可不是这样的。这个故事最早在戏剧舞台上演,是乾隆皇帝的钦定版。你想啊,如果站在乾隆的角度来看,歌颂反抗英雄不就成了鼓励“造反有理”了吗?他肯定不能接受歌颂反抗英雄的设定啊。所以那时候的“闹天宫”不叫“闹天宫”,而叫“安天会”。“安天会”的主语是天庭,从名字你就能看出来,安天会的主题是反叛者最后被降伏了,终于万世太平。而“把颠倒的历史颠倒过来”,正是当时大众文艺改造运动的纲领。所以,新版的《大闹天宫》主语就变成了孙悟空,写的是孙悟空的反抗性,天宫玉帝成了阴谋家。孙悟空成了人民的代表,成了反抗旧秩序的英雄。

这还不算完,到了冷战时期,中苏关系恶化之后,孙悟空又出现了,这次改编的是《孙悟空三打白骨精》。毛泽东那句著名的诗“金猴奋起千钧棒”就是写给这出戏的。这个故事的核心冲突就是,孙悟空看出了白骨精是敌人,而唐僧他们看不出来。我们来转换一下话语方式,你就明白它为什么重要了。这不就是在说,能不能识别出人民内部矛盾和敌我矛盾吗?正好符合20世纪60年代的时代精神。

再往后的故事,就是我们在第一部分讲的了,改革开放初期,时代需要的是重建对“祖国”的认同,孙行者就带着我们重游了祖国河山。而改革中期,年轻人开始感受到成长的无奈和必然,于是,他们明白了一个道理,至尊宝是必然要成为孙悟空的。

你看,是不是就像我们前面说的那样,在现在中国每一个重要的历史节点上,都有一个典型的孙悟空形象应运而生?说到这儿,你心里肯定会有一个疑问,现代中国这么多我们耳熟能详的人物形象,只有孙悟空符合这个规律吗?确实,在每一个历史关键节点,同一个人物形象反复以新的面貌出现,这样的例子,真的找不出第二个了。而且,这也不是孙悟空天然具备的特点。在《西游记》小说形成之后,从明代到清代的几百年来,孙悟空这个形象还是很稳定的。

这样来看,白惠元发现的这个现象,就特别值得我们深思了。我们或许没办法给出一个特别明确的解释,但是作者给我们指出了一个非常重要的关联,就是孙悟空作为一个人物形象的“变”和作为一个文化符号的“变”,跟现代中国的“求变”之间,一定是有某种内在的精神关联。

在古代中国,社会秩序、价值观念是比较稳定的。孙悟空的“变”不那么重要,古人大概更认同内在意义一致性更强的“关羽”这样的文化符号。但是,中国进入现代之后就不一样了,过去那套社会秩序被打破了,传统的价值观念也行不通了,放回到《西游记》的故事里,就是取经的意义、修行的目的都被消解了,不能适应现代社会了。孙悟空之所以一直在变,不仅是因为“变”是他的特质,更是因为,他所处的环境正在经历颠覆性的变化。这体现的是现代中国在面对世界局势时,不得不采取的一个策略,就是求变。而背后的根本动力,是特定时期中国在全球体系中的位置在变,中国人对这种位置的认知在变。

我们可以做一个假设,假如古代著名人物形象同台竞技,在这场历史巨变之中竞争,那么孙悟空最终胜出,不就是因为他最符合“变”的特质么。在白惠元看来,孙悟空率先闯入了现代世界,他的每一变化,都顺应了时代的大势。有破就会有立,但是立的过程一定更漫长,环境又总是在变,所以孙悟空就得跟着环境一起改变,跟着中国一起改变,一起突破自我的局限,完成自我的超越。所以说,孙悟空的“变”这个特质,正是在中国从古代到现代的颠覆性变化中,在新旧文明的冲突中显现出来的,也正是因为这样的历史大潮,才呈现出了更大的意义。

好,《英雄变格》这本书我们就讲完了。在本期的解读中,我为你提炼了孙悟空形象两个核心的特质:“常”和“变”。你应该也已经发现了,我们分析的这5个案例其实都同时符合这两个特质。就像我们一开始说的,这种矛盾,正是孙悟空形象能够成为现代人最喜欢的文化符号的根本原因。

那么怎么理解这种矛盾呢?“常”是孙悟空这个形象的内在特质,因为孙悟空的形象代表了人性之中最具有普遍意义的共性,所以每个人都能用他的故事来理解自己的人生。那么“变”呢,就是孙悟空形象在现代中国这个变化的环境中,被激发出来的特质。中国卷入了全球化的大潮,外部环境在变化,我们对国家民族的理解和认同也在变化。所以,在晚清民国的时候,孙悟空代表是中国进入全球化浪潮中的焦虑;在中华人民共和国建立之初,他是具有反抗旧秩序的民族英雄;在冷战时期,他有能识别出关键矛盾的火眼金睛;在改革开放初期,他是重建祖国认同的引路者;到了90年代,他又成了独生子女一代的写照。放到每一个具体的时间点上看,我们看到的就是孙悟空身上“常”,而如果放到变化中的现代历史中去看呢,“变”的特质反而更加鲜明。而且,正是因为他有“常”这个特质,他才有能力随着环境的变化而变化。也就是说,因为“常”才会“变”,“常”和“变”正是孙悟空身上的一体两面。

在解读这本书之前,我有幸见到过作者白惠元,他说他选择这个题目,是因为这一系列孙悟空身影的作品,刚好构成了一个完整的故事。这个故事能让我们看清楚当下的处境。虽然他研究的是一个古代的文化符号,但他不是想去解故纸堆里的谜题,而是观察现实的世界,跟这个发生关系。所以,希望这篇解读能帮你理解作者的文化思考,也可以更新你对孙悟空这个民族符号和《西游记》这部经典小说的认识。

撰稿:刘玄 转述:宝木 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.从一开始,孙悟空的故事就通用于任何时代,是每个人都要面对的问题。这个设定太容易引起共鸣了,所以孙悟空的故事永远改编不完。这就是孙悟空身上不变的东西,也就是“常”。

2.孙悟空的“变”这个特质,正是在中国从古代到现代的颠覆性变化中,在新旧文明的冲突中显现出来的,也正是因为这样的历史大潮,才呈现出了更大的意义。