《白领》 回响工作室解读

《白领》| 回响工作室解读

关于作者

C.赖特·米尔斯,美国社会学家,哥伦比亚大学社会学教授,文化批判主义的主要代表人物之一。

关于本书

美国是全世界第一个白领雇员占社会人口大多数的国家,《白领》这本书则是第一本全面介绍中产阶级的社会学著作,是了解社会学的必读经典。阅读这部有关白领的临床式研究报告,不仅可以帮助我们理解美国在20世纪的繁荣、美国精神的兴起与衰退,同样可以有助我们分析由大工业生产、“科层制”的建立等现代性问题对人类命运的影响。

核心内容

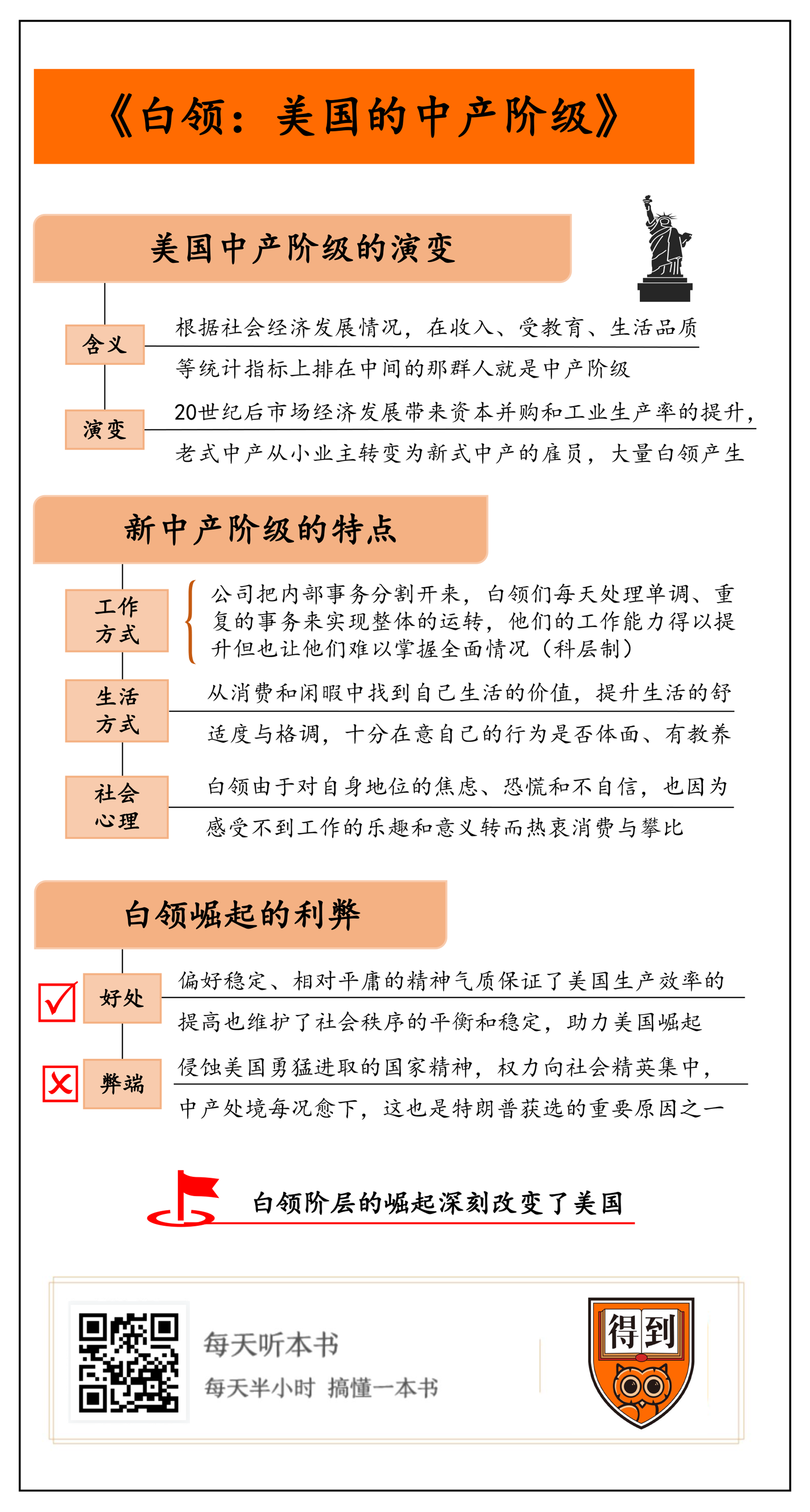

在20世纪的美国,新中产阶级,也就是白领阶层的崛起,提高了市场生产效率,还稳定住了社会秩序,成为美国成为20世纪的世界强国的重要推手之一。大多数人对白领阶层夸赞不已,认为这代表着人类社会进入了一个更加文明有序的时代。然而米尔斯却认为,白领阶层的一些特质,代表了美国精神的衰落,代表了现代性对于人类天性的压抑。米尔斯认为,这种压抑的根源就是“科层制”的建立,科层制将会成为社会精英操纵白领的工具。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是社会学经典著作《白领》,副标题是“美国的中产阶级”。白领这个话题好像并不新奇,但这本书的经典性就在于,作者米尔斯石破天惊的预见性。他在六十多年前对于白领的研究,可以说为特朗普为什么能当上美国总统,以及他上任后对国内制造业的一系列措施,做出了合理的解释。为什么一本老书能解释现在的美国政局呢?等你听完这本书,答案就出来了。

《白领》出版于1951年,美国经济在战后蓬勃发展,到处都是一派欣欣向荣的景象。新出现的白领阶层,也就是有比较好的教育背景,与文字、数据等符号打交道而不需做大量体力劳动,拥有稳定收入的新中产阶级,极大地提高了市场生产效率,还稳定住了社会秩序。这个欣欣向荣的局面,让大多数人对白领阶层夸赞不已,他们认为这代表着人类社会进入了一个更加文明有序的时代。然而米尔斯完全不这么认为,他反而觉得白领阶层的一些特质,代表了美国精神的衰落,代表了现代性对于人类天性的压抑。

米尔斯认为,这种压抑的根源就是“科层制”的建立。科层制这个概念是米尔斯从社会学家马克斯·韦伯那里借用的。有着严密分工和完善制度的、非人格化的科层制,虽然能够大大提高生产效率,但同时也会让丰富而完整的人失去独立思考的能力和工作的激情。在20世纪初,韦伯发现科层制可能是未来的一种趋势。而到了20世纪中期,米尔斯通过对白领这个阶层的实证研究,印证了韦伯对科层制作为现代性铁笼的预测和担忧。科层制本来是为了服务人类,最后却成了奴役人类的工具,科层制发生了异化。

米尔斯预见科层制将会成为社会精英操纵白领的工具。白领们辛勤工作,最终增加的却是少数社会精英,也就是他们雇主们的财产和权力。这些社会精英们不仅支配着大公司,还可能操纵着国家机器,并拥有各种特权。科层制则是他们维持权力、财富和声望的各种有效手段之一。

米尔斯对白领和美国社会的预见性,使他成了现代社会学史上最有影响力和知名度的学者之一。还有特别值得你了解的地方,是米尔斯的研究方法。他提出了一种社会学方法论,那就是,我们观察社会时,如果发现了个体无法解决的困扰,这时就需要放到更大的社会背景下,转化为公共论题来思考。米尔斯把这种方法论称为“社会学的想象力”。

可以说,米尔斯就是用社会学的想象力来观察白领的。他作为一名大学教授,自己就是一位白领。而他从奔放的美国乡村来到冰冷的大都市,脱下牛仔裤换上黑色西装,就像一匹野狼进了动物园,感到了现代科层制对自己自由天性的束缚,这成为他观察白领的动力之一。于是他便从更大的社会视角来俯瞰个人的困境,写下了这本书。米尔斯不仅研究白领,还写出了关注底层的《波多黎各人的旅途》、聚焦社会精英的《权力精英》。这两本书与讨论中层的《白领》完整地描绘了美国社会各个阶层的形态和错综复杂的权力结构。

介绍完这本书的基本情况和作者概况。接下来我会分成三部分来为你讲述这本书的具体内容:

首先,美国的中产阶级怎么演变的?白领是如何代替小业主成为新的中产阶级的呢?

接下来,我要深入给你分析,崛起的新中产阶级有什么特点?

最后,新中产阶级的崛起又意味着什么?对美国社会产生了什么样的影响?特别是白领这个阶层,在这本书出版后的60年中又有哪些变化?

先来看第一部分,美国的中产阶级是怎么演变的?

要回答这个问题,我们得先澄清一个概念,那就是什么是中产阶级?这并不说是一个人的收入达到了多少就属于中产阶级了。在社会学中,更准确的说法实际上是“中间阶级”。社会学家会对一个地区的人口,根据收入水平、受教育程度、生活品质等各种指标做一系列的统计。统计出来的数字自然有高有低,排在中间区间的那群人就是中间阶级,也就是我们通常说的中产。所以,中产阶级是一个区间,至于是哪个人群占据这个区间,就要看当时社会经济发展的情况了。

在书中,米尔斯谈论了两种中产阶级,一种是老式中产阶级,一种是新中产阶级。我们要讨论白领,就得从老式中产阶级谈起。只有通过与老式中产阶级的对比,我们才能理解作为新晋中产阶层白领的生存状态。相比起新中产阶级,米尔斯对他笔下的老式中产阶级是充满了怀念和向往的,因为在他看来,这个群体才是那个自由与幸福的“美国梦”的代表。

19世纪的美国,没有人关心你的出身和阶级,广袤的国土、丰富的资源,生机勃勃的工商业,给任何勤劳的人以谋生乃至致富的平等机会。在这样的社会环境中,以小农场主、小企业主为代表的人群,构成了老式中产阶级的主体。他们拥有自己的财产和土地等生产资料,做事的特点是喜欢亲力亲为,自给自足,给人一种人格独立、积极向上的形象。虽然老中产之间也有竞争,但这种竞争是良性的,不仅不会妨害他人,反而促进了个体的自由。因此米尔斯认为,无论收入水平、生活方式还是进取精神、昂扬气质,这个人群都代表了当时美国社会的中坚力量。值得一提的是,这个阶级的兴起是在19世纪后半叶,恰好和美国在世界舞台的真正崛起是同步的。也就是说,老中产决定了当时美国社会的基本走向,他们也是“美国梦”的畅想者和最初的缔造者。

但是,进入20世纪以后,从经济生活到社会结构,一系列剧烈变化在美国发生。伴随着自由市场经济而来的,是工农业生产和资本流动越来越集中的趋势。在大农场主、大企业家、大金融家面前,老式中产阶级丢盔弃甲,原本为他们带来富足生活和进取精神的小农场、小作坊、小商铺、小企业等等,纷纷被兼并收购。他们不再拥有自己的产业,身份也就从小业主转变为了雇员。尽管单纯从收入水平和生活质量而言,为大老板打工,未必比从前自己做个小老板差。但是,正是这种基本生产方式的转变,带来了一个崭新阶层的出现,美国社会格局和整体的精神风貌,也由此发生了根本变化。米尔斯把这个崭新的阶层,称作新中产阶级,也就是白领。

“白领”从字面看,就是衣着干净整齐的一群人。为什么干净整洁呢?是因为他们的工作场所在办公室里,既不用直接接触工农业生产,更不用担心风吹雨淋。白领当然也是靠出卖自己的劳动力为生,但他们不是拿着锄头、锤子这种铁家伙,而是与文字、数据等符号打交道,精通商务和人际关系。到了20世纪三四十年代,这样一群外表光鲜的白领人数,已达到美国就业人口总数的一半左右,美国因此成为了世界上第一个白领国家,也就是新中产阶级在就业人口中占多数的国家。

为什么会发生新老中产阶级的更迭呢?有两个原因。第一个原因是我们前面说到的,资本越发集中和强势,以前分散的小企业都被收购吞并。另一个原因是,随着工业生产率的提高,市场关心的问题已经从“如何生产更多更好的商品”,变成了“这么多的商品究竟应该怎样卖出去”,这就需要更多的劳动力在贸易、促销和广告等分配的环节发挥作用。随着分期、贷款等推销方式的普及,又促进了信贷的发展,金融业也被进一步刺激,于是市场提供了更多的白领岗位。同样的,政府也增加了许多行政事务,吸收了更多的人从事财产和人事的管理。最终就导致了大量白领的出现。

以上就是我分享的第一部分内容。进入二十世纪后,随着大公司的崛起,白领已经代替小作坊主、小农场主们成了美国新的中产阶级。

那么第二个问题就来了,白领到底是一个什么样的阶层,又有哪些重要的特点?

就收入水平而言,中产阶级既不是赤贫,也不是巨富。他们可以保持体面的生活,但离真正的上流社会也是有距离的。我们前面说到,并不是一个人收入的高低决定了他是否是新中产阶级,还要综合考虑工作、生活方式,心理状况等。那么我们就可以从工作方式、生活方式,还有社会心理三个层面上来谈新中产阶级的特征,以及这些特质形成的根源。

先来说工作方式。坐办公室的白领越来越多,意味着雇佣他们的企业规模也越来越大,这就产生了白领社会一个非常重要的社会现象:科层制。科层制是现代工业社会结构最重要的特征,其实就是一种极度发达和精细的分工。大大小小的各种企业组织,为了提高效率,都把内部的事务一级一级分割开来,最后整个社会都呈现一种叠床架屋的层级结构形态。

比如在一家公司里,各级的经理和雇员们形成了一个等级系统,他们完成上级布置的任务,又会向更下一级的雇员分配任务。公司的常规事务也被分解成几个标准的流程,每个人负责一个环节,而且只负责他自己职责范围内的那一小块,于是术业有专攻,每个人都非常熟悉自己手上的那份活,工作效率也大大提高。

运作良好的科层制其实是一种精密的设计,无论是勤勉、诚实,还是贪婪、狡诈,这些以前属于企业家的个人特质,如今已经渗透到整个科层制中间,变成了稳固的商业原则。通过科层制,许多以前非要企业家的天分才能办到的事情,现在可以交给价格更便宜也更可靠的白领们去完成,比如公司的名声与企业家天分关系没有那么大的关系了,而更有赖于公关团队对企业公众形象的打理。

在20世纪上半叶,促进美国社会生产率提升的制度要素,与白领息息相关的便是科层制的设立。我多说一点,与蓝领相关的就是“福特制”的设立,福特制就是分工明确、流水线的生产。

但对于白领来说,这种工作方式其实限制了他们的视野,让他们不再关心整体的意义。就像菲茨杰拉德在《最后的大亨》里描写了一个野心勃勃的人物,他本来想成为工厂的主管,成为一个了解所有事情的人,但当他真的成为主管之后,却发现根本没有人知道任何事情。

人的本性是非常丰富和充满各种可能性的,可以胜任各种工作。但科层制的分工使白领们每天处理的都是些单调、重复的事务,他们的工作能力当然能在这种重复训练中得到提升。但科层制也降低了任何人全面掌握情况的机会,这就使反思变得很困难。白领们虽然有不少人受过良好的教育,却既难以成为一个全面而健全的人,也不知道自己工作的意义是什么。这种分工既切断了他们创造的神经,也使每个人难以理解自己的责任所在。所以对于白领们来说,工作就是一个赚薪水的工具,就是一个养家糊口的手段,他们慢慢失去了对工作和劳动本身的激情。

科层制的最大受益者,则是公司的董事和资本家们。白领们提高了公司的效率,增加了雇主们的财产和权力,权力从中产阶级转移到强大的雇主的手中。而白领们却从来不认为自己是受到了剥夺或被人操纵,反而觉得生活体面,过得很快乐。

白领的收入和工作方式决定了他们的生活方式。因为看不到工作的意义和乐趣,所以中产阶级要从消费和闲暇中找到自己生活的价值。他们非常在意生活是否舒适、有格调,自己的行为是否体面、有教养。不过,中产们再讲究生活品质,总归还是要劳作的,所以他们只能在周末补偿一下自己,效仿上流社会喝喝下午茶。

我们从宏观的角度介绍完整个阶层,接下来再深入到阶层内部,了解一下他们的社会心理。白领阶层是个社会跨度很大的阶层,最顶端是高级职业经理人,中间是大批中层技术人员和专业人员,最下端是推销员等低端雇员。比如,一个公司的CEO和这个公司的前台小姐,按照米尔斯的说法,因为都是在办公室里工作的受雇佣者,所以都属于白领阶层。可是,我们想也不用想就会知道,这两个人恐怕谁都不会觉得对方跟自己是同一个阶层的。CEO会拼命显示自己地位高、收入高,总之就是高人一等。前台小姐呢,从内心来说当然也不会自甘下层。于是,在白领阶层内部,生存竞争都被放到了一边,如何维持体面成了关键。人们需要一个成功的表象,更胜于对物质利益本身的渴望。而维护体面的方式,就是消费,或者通俗点说,就是花钱。除非一个白领不断地花钱、炫富,不然这个人就不怎么起眼,也得不到那些好听的恭维和羡慕的目光。

除了物质生活要有格调,在文化上也得有品位,西方公共文化的兴起就与此有关。白领需要出入高雅的文化场所来显示出自己的体面和品位,向上流社会看齐。博物馆、美术馆为了满足白领们的这种需求而逐渐普及开来。而这一切背后的心理机制,就是米尔斯在《白领》里着重分析的。“晒”和“秀”的反面,除了炫耀之外,是中产阶级对自身地位的焦虑、恐慌和不自信。

那么白领为什么那么在乎别人的目光呢?根本原因其实还在收入的来源上。白领与老中产阶级有一个重大的区别,老中产阶级是有产者,而白领的收入则是工资。换句话说,他们看似安稳的工作、不错的收入,一开始就依附于别人的财产上。这也就导致白领们并没有老中产阶级那样的独立自主。

这就是我为你分享的第二部分的内容。新中产阶级白领作为一个美国社会的主体,在科层制结构下,勤劳工作,努力为自己和家庭赢得体面生活,也大大提高了生产效率。但因为感受不到工作的乐趣和意义转而热衷消费与攀比,这其实一种对自身地位的焦虑和恐慌。

了解了白领们的特点,最后我们再来看看新中产阶级的崛起又意味着什么?特别是对美国社会产生了什么样的影响?

白领人群的职业特征和工作生活方式,彻底改变了整个社会的精神气质,改变了人们对于成功的看法。人们走向成功变成了一条早就规定好的道路:从小好好学习,考个好大学,找一份体面的工作,然后一步步升职加薪,有一段美满的婚姻,养儿育女,等孩子长大了,再让他走父母曾经走过的路。这样按部就班的人生理想,安详、平和,整个社会也显得和谐宁静。

当然,也有很多向往昔日西部牛仔荣光的激进人士,觉得这样的生活状态是失去了激情的,是冷冰冰的,甚至是平庸的。米尔斯就非常认同这一点,他在白领身上看不到什么波澜壮阔的故事,远大的人生志向也消失了。取而代之的,是在科层制鸽子笼般的生活,而人们也欣欣然安于待在这个鸽子笼里面。最后,美国勇猛、进取的国家精神逐渐被侵蚀掉了。

文学家、艺术家们创作了很多的动人故事,来反抗那个时代。比如90年代那部红遍全世界的小说《廊桥遗梦》。这个故事看上去说的是婚外恋,背后其实展现的却是中产阶级价值观的两难。

偏好稳定、相对平庸的精神气质体现在他们的政治态度上,就是“政治后卫”,体育运动中的那个“后卫”。也就是说,白领们特别不希望政治秩序混乱,社会动荡,他们宁可变革慢一点,也要保证工作、家庭和社会的稳定。为什么?道理很简单,白领们所拥有的一切,和梦想的一切都建立在他们当下稳定的工作基础上。一旦社会发生动荡,那多年积累都将不复存在,这是白领们万万不能接受,也无法想象的。所以我们看到,作为世界上第一个白领国家,美国在整个20世纪的历史变迁中,国内的动荡、骚乱和剧烈变革是很少的。其中一个重要原因就是庞大的白领阶层维护了秩序的平衡和稳定。从这个意义上说,中产阶级发挥了社会的稳定器作用。就连米尔斯自己也承认,正是这样平庸的精神气质,保证了美国社会秩序的长期稳定,也保证它在20世纪迅速成为头号世界强国。

无独有偶,在20世纪五六十年代,日本社会也诞生了新中产阶级,同样身为美国社会学家的傅高义还写了一本《日本新中产阶级》。从这本书中可以看出,日本的白领比美国的白领还要稳定。日本的白领们往往长期受雇于大型组织,很少流动。而这些大型组织引领了日本战后的各种变革,因而有能力为这些白领雇员们提供稳定的薪水收入、福利保障,较高的社会声望。白领成了稳定生活的代名词,白领的生活方式被社会各个阶层推崇,这也促使日本社会稳健发展。你有兴趣的话,还可以收听每天听本书栏目中对《日本新中产阶级》这本书的解读。

我们最后来谈谈一开始提到的那个问题,为什么说《白领》这本书预见了今日美国的一些状况?这本书刚刚出来的时候,可谓是石破天惊。但无论在学术圈还是在一般读者之中,《白领》这本书都不太受欢迎。在欣欣向荣的美国社会中,米尔斯的观点就被视为奇谈怪论。另外,这本书的主角,也就是白领们本来也是文化消费的主力,他们看了这本嘲讽自己的书之后,自然也觉得不太舒服。

米尔斯1962年去世后,越战爆发,美国陷入冷战泥潭,紧接着八十年代美国经济也受到来自日本的挑战。这时大家才开始冷静下来反思,米尔斯对于白领和美国精神衰退的判断,听起来刺耳,其实却是一种远见。

从1990年到2008年,美国的跨国公司为了更加丰厚的利益,把工厂和办公室的工作都外包到发展中国家,白领的日子变得艰难起来。特别是在一些直接面临国际竞争的贸易商务的行业,都出现了大规模的失业、降薪和缺乏保障的现象。而美国的巨富们却投入巨额资金游说美国国会,落实了一系列从降低遗产税到延长企业海外收入的免税期等政策,这对于中产阶级更加不利。更别说零八年金融危机对中产阶级的负面影响。他们在危机过后重新找到的工作都比不上金融危机前的工作。

那怎么才能解决这个问题呢?美国总统特朗普无论是参加竞选时还是就任总统以后,屡屡提到的一项经济主张就是要把制造业带回美国。支持特朗普的议员都认为拯救美国中产阶级的唯一办法就是制造业。说白了,白领们有了工作,才能维持体面的生活,继续生产和消费。这一主张使得美国制造业衰落后的几个州都成了特朗普的支持者。

说到这里,这本书的主要内容差不多讲完了,我们最后再来回顾一下。

通过对这本书的分析我们知道,美国是全世界第一个白领雇员占社会人口大多数的国家。在过去一百年里,正是白领的崛起,深刻改变了美国社会的基本面貌。总结起来有这么三点:

第一,从19世纪末到20世纪初,伴随着工业化,美国社会经历了一次巨大的转型。在社会结构上,体现为老式中产阶级的消减和新中产阶级的崛起。到了20世纪40年代,美国正式成为一个新中产阶级,也就是白领占主体的社会。新老中产阶级的根本区别,体现在是自有经营,还是受雇佣于别人。

第二,新中产阶级白领作为美国社会的主体,在科层制结构下,勤劳工作,努力为自己和家庭赢得体面生活,也大大提高了生产效率。但因为感受不到工作的乐趣和意义转而热衷消费与攀比,这其实是一种对自身地位的焦虑和恐慌。

第三,米尔斯预见到白领的崛起可能会侵蚀美国勇猛进取的国家精神。但这种偏好稳定的精神气质,保证了美国生产效率的提高,将美国送上了头号强国的宝座。米尔斯也同样预见了,权力从中产阶级向社会精英集中的趋势。如今美国中产阶级的处境每况愈下,这也导致了普朗特如今一系列复兴美国制造业,稳定中产阶级的政策。

随着像中国这样的后发国家陆续也完成工业化,当年美国的社会结构又复现在各个新兴的国家。社会发展到一定程度,就会出现这样的现象,这不再仅仅是美国的问题,而是一个现代化所带来的问题。我们认为工业的发展,物质的丰富是一种进步。但大工业生产、发达的科层制同样有可能对人自由天性带来根本性的压抑,人会被机器和技术奴役得越来越深,从肉体的劳累直到精神的萎靡。因为科层制中流动的权力不像奴隶主拿着鞭子抽打奴隶,用这种强制手段逼迫奴隶干活。科层制中的权力是隐蔽的,是从心理上操纵白领,于是白领们从不认为自己有什么损失,还能自得其乐的生活。

撰稿:回响工作室(南京大学社会学院教师 陆远) 脑图:刘艳 转述:成亚

划重点

-

进入二十世纪后,随着大公司的崛起,白领已经代替小作坊主、小农场主们成了美国新的中产阶级。

-

新中产阶级白领作为一个美国社会的主体,勤劳工作,努力为自己和家庭赢得体面生活。但因为感受不到工作的乐趣和意义转而热衷消费与攀比,这其实一种对自身地位的焦虑和恐慌。

-

白领们有了工作,才能维持体面的生活,继续生产和消费。这一主张使得美国制造业衰落后的几个州都成了特朗普的支持者。