《梁庄十年》 邓一丁解读

《梁庄十年》| 邓一丁解读

关于作者

梁鸿,作家,中国人民大学文学院教授。梁鸿在学界内外著作颇丰,代表作有非虚构文学著作《梁庄十年》《出梁庄记》《中国在梁庄》,学术著作《黄花苔与皂角树》《新启蒙话语建构》《外省笔记》《“灵光”的消逝》等,小说集《神圣家族》等。

关于本书

本书是梁鸿“梁庄”系列非虚构作品的第三部。2010年,系列首部《中国在梁庄》出版后,就在学界内外引发了关于农村问题的广泛讨论。十年间,作者持续关注家乡人的生存境遇,在本书中呈现了家乡的变与不变,用数十位家乡人真实的人生故事,组成一幅中国当代乡村生活的全景图。

核心内容

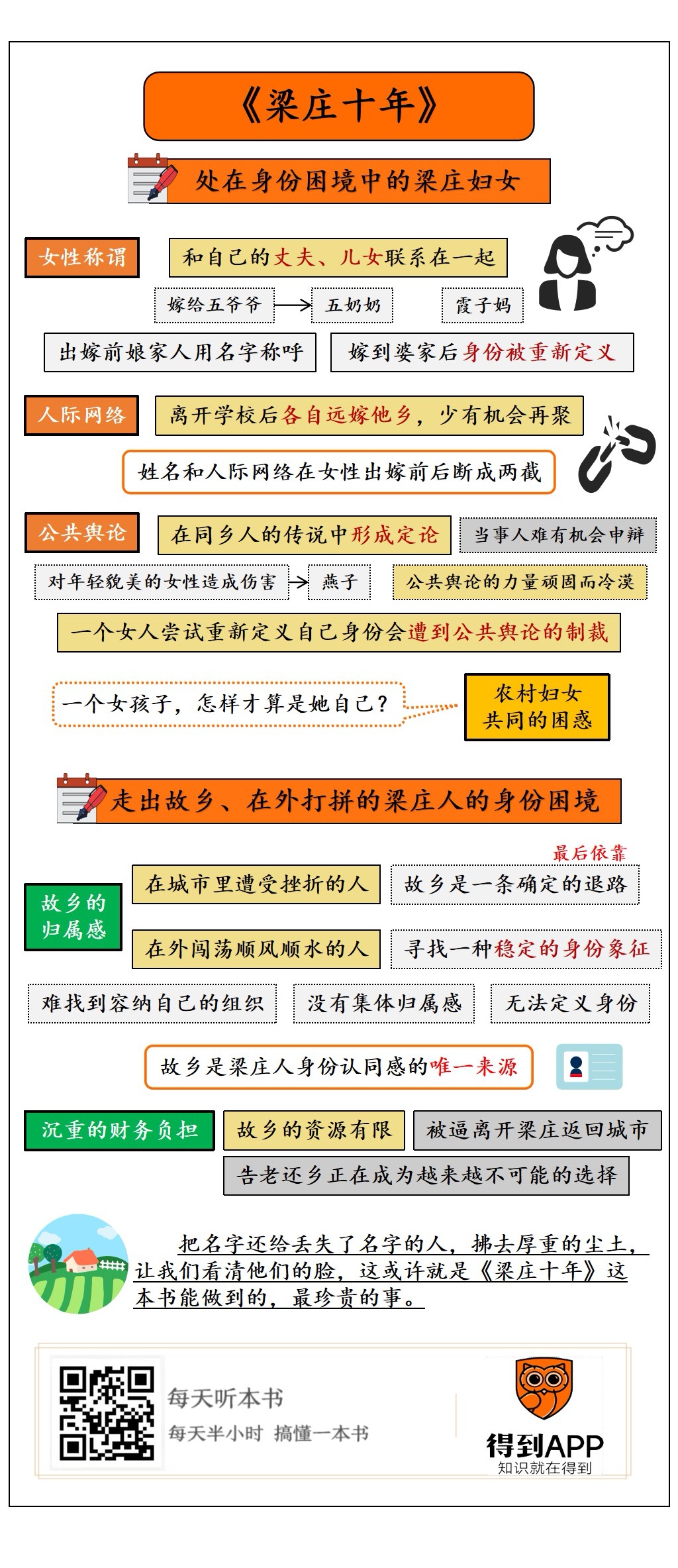

解读会为你重点讲述本书内容反映出的中国当代农民面临的身份困境。在传统的中国乡村,身份困境原本主要限于女性。而随着城市化乃至国际化的推进,越来越多的农村人脱离乡土,到异乡打拼,身份困境也就在这种背景下蔓延到了更广大的农民群体的身上。

你好!欢迎每天听本书,我是邓一丁。今天我要为你解读的这本书是《梁庄十年》。这是一本非虚构作品。它讲述了河南省梁庄村村民们真实的人生故事。这本书的作者是中国人民大学文学院的教授,作家梁鸿。梁庄就是梁鸿的家乡。

《梁庄十年》是梁鸿“梁庄”系列非虚构作品的第三部。在此之前,梁鸿还写过两本关于梁庄的书。第一本是2010年出版的《中国在梁庄》,如实记录了梁庄村民当时的生存状况;第二本是2013年出版的《出梁庄记》,讲述了那些走出家乡的梁庄人在城市里打拼的故事。《中国在梁庄》出版十年后,梁鸿重返梁庄,再次考察家乡人的生活,写成了这本《梁庄十年》。

这本书记录了梁庄这个中国乡村里的人生百态。书里出场的人物有男性也有女性,有人在温饱线上挣扎,也有人家产上千万,有人守着家里的一亩三分地,也有人远渡重洋在国外打拼,有人刚刚出生,有人已经离世。面对这些复杂多样的人生故事,每位读者都可能有自己独特的观察角度。在我看来,《梁庄十年》这本书集中展现了中国当代农民的身份困境。

什么叫“身份困境”呢?就是说一个人对自己的身份感到困惑,不明白自己究竟是谁。或者用书里的话来说,人们困惑的是:我怎样才算是我自己?你也许会觉得,这个问题听上去有些荒唐:我本来就是我自己,我是某个公司的员工,某个城市的市民,我是我妻子的丈夫,丈夫的妻子,孩子的父亲、母亲,这有什么好困惑的?

但对于梁庄和许许多多中国农村里的农民们来说,这个问题就没那么好回答了。由于种种原因,他们脱离了原本用来定义自己身份的社会网络。在传统的中国乡村里,身份困境集中出现在女性们的身上。而今天,随着城市化的推进,越来越多的农民离开了故乡,夹在城市和农村之间,身份困境也就蔓延到了更广大的农民群体之中。

接下来,我就分两个部分来为你解读这本书。在第一部分,我们先来看看,梁庄妇女们面对的身份困境。在第二部分,我们再来看看,身份困境如何蔓延到了那些走出故乡,在外打拼的梁庄人身上。

好,接下来,我们就进入第一部分。我们先来看看,处在身份困境中的梁庄妇女。

一天傍晚,梁鸿和几位梁庄的妇女坐在院子里聊天。她们几个都是互相熟识的朋友。聊着聊着,突然有人问了一个问题:

“五奶奶,你叫什么名字?”

这位五奶奶,是这群妇女中辈分最大的一位,已经七十多岁了。在梁庄,人人都认识她。但是,这一问之下,大家面面相觑,好像谁都没有想到过这个问题。五奶奶的名字叫什么,没有人知道,就连五奶奶自己,一时也想不起来。

这个问题引起了妇女们的讨论。又有人问在场的另一位妇女:“霞子妈,你叫什么名字?”“新来的万青家媳妇叫什么名字?”竟然都没人答得上来。

“五奶奶”“霞子妈”“万青家媳妇”,在梁庄,女性们的称谓,在她们成家以后,就总是像这样,和自己的丈夫、儿女联系在一起。五奶奶是因为嫁给了五爷,才被叫做“五奶奶”的。当然,这些妇女原本都有名字。在出嫁以前,她们的娘家人都是用名字来称呼她们的。只不过,嫁到了婆家,她们的身份被重新定义,原本的名字也就很少被用到,渐渐地也就被人们淡忘了。

随着出嫁消失的并不只有名字,还有她们少女时代的人际网络。女孩子们在自己出生的乡村里上学,玩得好的朋友通常也是学校里同龄的女孩子。但是离开学校后,她们就各自远嫁他乡。对那些少女时代的小伙伴,她们顶多也只是知道她们嫁到了哪里,嫁给了什么样的人。她们很少有机会能再次相聚。

在梁鸿的提议下,在场的妇女们纷纷回忆起自己儿时的伙伴。梁鸿的大姐想起了自己的一位朋友,名叫“化荣”。她们从小在一起上学,关系非常要好,但在高中毕业后,化荣嫁了人,离开了梁庄,梁鸿的大姐继续读书,从此两个人就失散了。直到几十年后,她们才因为一次偶然的机会,恢复了联系。梁鸿的大姐感叹道:

“小时候一起长大,天天在一起玩,上学在家,都在一起玩,晚上还要数星星藏猫猫,打打闹闹,好得像一个人,忽然,都不见了。转眼间,一辈子过去了,都六十岁了。我最想搞清楚的是,她们都嫁哪儿,她们这一辈子是咋过的,她们还在人世没,现在有多老,她们过得到底咋样。世世代代都是这样。要是认真想想,男娃家永远在这个村庄,彼此都知道,女孩子们都无声无息,即使你打听,也很难打听到情况。”

在场的一位妇女,不太理解梁鸿大姐的惆怅,她问道:“嫁鸡随鸡,她到那个村里,就成了那个村里的人,那里也是她家。这不很正常吗?”

梁鸿的二姐接茬儿道:“我理解这个意思,不是说追究哪是家的问题,而是说,一个女孩子,怎样才算是她自己?”

梁鸿二姐的这句话,直指问题的关键。一个人的姓名和人际网络,在很大程度上定义了她究竟是谁。但在梁庄这样的中国乡村里,女性的这两项要素在出嫁前后断成了两截。而且,在出嫁以后,女性们也不一定能在丈夫家里建立起新的身份认同。

梁鸿的二姐就是个例子。她生在1970年前后,1990年前后结婚。她这一代的中国农村妇女,结婚后不久就要外出打工,很少有机会去深入地了解婆家,也很难对婆家所在的村庄产生感情。用梁鸿二姐的话说,像她这样的女人没根没秧,“婆家哩,咱不认识几个人,娘家哩,慢慢地没几个认识咱……婆家娘家都不是我的家。”

除了姓名和人际网络,在传统的中国乡村里,女性的身份还会受到另一种强大力量的塑造,这种力量就是公共舆论。一个女人是什么样的人,做过什么样的事,往往是在同乡人的传说里渐渐形成定论的。定论一旦形成,就极难更改。如果遭到了不公正的指责,当事人很难有机会为自己申辩。

这种来自公共舆论的力量,尤其容易对年轻貌美的女性造成伤害。在梁庄,曾经有位少女,名叫“燕子”。长到十五六岁,燕子绽放出惊人的美,美到了令身边的人感到羞惭的地步。然而,在梁庄,燕子的美貌并没有给她带来幸福,围绕燕子的,是扑朔迷离的传言。人们说她风流,说她招蜂引蝶,不守本分,说她为了和人私奔,离开了家乡,后来不知做了什么,最后嫁给了一个年纪很大,相貌很丑的男人。谈起燕子时,人们的态度暧昧,略带鄙夷,尽管没有人能说得清,燕子到底做过什么不光彩的事。

梁鸿决定,找到这位昔日的梁庄少女,问问她究竟经历过什么。机缘巧合之下,她没费多少波折,就找到了燕子。见面那天,燕子特地打扮了一番,还不惜把脚磨破,穿了一双漂亮的高跟鞋。三十年过去了,燕子依然很美。听说梁鸿要把她的故事写进书里,燕子非常高兴,她说:“写吧写吧,也得有人给我申冤不是?”

其实,燕子从来没有主动接触过异性。但她的美貌,却过早地给她招来了追求者。燕子上初中二年级,就有人追求她。这人在当时已经上班,却整天缠着燕子,喝醉酒后,还衣冠不整地睡在燕子家的院子里。追求燕子的,还有梁庄附近镇上的派出所所长。他已经结了婚,却动用私权,让燕子学校的老师把燕子叫到派出所去。燕子被这些恐怖的追求者们吓坏了,退学也躲不掉,只好逃离梁庄,到北京去打工。她直言不讳地说,这些追求她的男人,毁掉了她的人生,不仅破坏了她对爱情最初的感觉,还害她中断了学业。不过即便是这样,在谈到这些追求者时,燕子言语间仍然十分宽容。她对其中一个人的评价是:“长哩也好,人品也不错”,只是那股穷追不舍的劲儿把她吓倒了。燕子最后确实嫁给了一个相貌丑陋,不识字,还离过婚的男人。这人和燕子结婚时并不富裕,还欠了不少债。燕子看他老实,陪他一起还债,夫妻两人努力了几年,终于还清。如今的燕子,在家乡附近的县城里买了房,卖菜为生。她性格开朗,说话直率,只是一想到自己没能完成学业,她就想喝酒,每天晚上都要喝一点。

燕子离开梁庄三十年了,这三十年间,在家乡街头巷尾的传言里,燕子始终是那个带着道德污点的少女,她真实的人生无人知晓。三十年后,在梁鸿的书里,她才终于有机会告诉人们,她是个什么样的人,经历过什么样的事。不过,在中国大地上无数的梁庄里,还有多少燕子,默默忍受着流言的伤害,没有机会说出自己的故事。

在燕子的身上,我们看到乡土社会的公共舆论持久地塑造了一个女人的身份。公共舆论的力量顽固而冷漠,一旦形成了定论,当事人就很难为自己辩驳。在这样的环境里,如果一个女人尝试重新定义自己的身份,活出理想中的样子,那她很快就会遭到公共舆论的制裁。

梁庄附近有个镇子,名叫吴镇。在这里,梁鸿遇见了一位特立独行的女人。她叫吴桂兰,是一名清洁工人。梁鸿第一次见到她时,她正在马路中央,和着震耳欲聋的音乐跳舞,头上戴着一顶艳红色的帽子,帽檐上还系着一个硕大的红色蝴蝶结。梁鸿好奇地掏出手机,为她拍照,吴桂兰见状,跳得更起劲儿了。梁鸿形容她的舞姿,说她像“一只苍老的鹰,在倔强地飞翔。”一支舞跳完,吴桂兰走上来和梁鸿聊天,她说自己是个网红,跳舞已经三十多年了,什么舞都会跳。

当天晚上,在吴镇的中心地段,梁鸿再次偶遇了吴桂兰。她换上了一身更加戏剧性的衣服,仍旧在跳舞,在她的垃圾车两侧,还挂着各式各样的衣服。路对面是吴镇最热闹的烧烤店,年轻人的喧闹声此起彼伏,而路的这一边,只有吴桂兰一个人。在她的邀请下,梁鸿和梁鸿的姐姐也跟着音乐跳起舞来。没想到,梁鸿的姐姐在吴镇人缘很好,她的加入引来了越来越多的人。一连几天,吴桂兰跳舞的地方成了吴镇夜生活的中心。吴桂兰激动得不能自已,终于,她不再是吴镇夜色下那个孤独的舞者了。她忘情地抱住梁鸿的姐姐,大声叫道:“你太好了,你太好了啊。”

不过,热闹的场面没有维持多久。几天后的一个晚上,大家正在跳舞,一个中年妇女走上来,告诉梁鸿,吴桂兰到处放音乐扰民,吴镇人都烦死她了。她顺便数落了吴桂兰几句,说她年轻时不务正业,到老了还穿得“花里胡哨的,不像个样子。”梁鸿说,这位妇女的声音里带着天然的道德感,一旦有人逾越这种道德,便会遭受惩罚。“这惩罚从来没人说出来过,也从来没人认为自己在执行,但是,你从被惩罚的人身上,一眼便能看出来。”梁鸿回头再看吴桂兰时,只见她安静地收拾起地上的音响设备,刚才在她身边跳舞的人们,都三三两两地围在一起说话,所有人都背对着吴桂兰。

在《梁庄十年》这本书里,还有许多大大小小的故事,共同拼凑出了一幅梁庄妇女们的生活图景。从出嫁的那一刻起,她们被从故乡的土地上连根拔起,离开娘家,和童年的伙伴们失散,植入新的社会网络。她们的名字被遗忘,身份被丈夫和儿女重新定义。而且,无论是在娘家还是婆家,女性的身份总是受到公共舆论的规定和监督。大多数时候,她们无奈地屈服于不公正的评判。而一旦她们尝试反抗,尝试用自己喜欢的方式生活,就会很快遭到舆论的制裁。

在这样的处境下,梁鸿二姐问出的那句“一个女孩子,怎样才算是她自己?”其实是很多农村妇女共同的困惑。

在传统的中国农村,“怎样才算是自己”,原本主要是妇女们的问题。但是在今天城市化乃至国际化的大背景下,越来越多的农民走出了农村,到异乡打拼。和那些远嫁他乡的女人们一样,这些外出务工的农民,无论男女,都失去了和故土的联系,身份困境也就蔓延到了他们的身上。

梁鸿形容农民进城是一个“不断碰壁的过程”。梁鸿的堂哥在西安蹬三轮车,已经二十年了。这二十年间,他始终没有过上安稳的生活。每天奔走在路上,他一不小心就可能触犯了交规,或者和人发生冲突,整天辛苦地劳动,心里还总是惴惴不安。对于梁鸿堂哥这样的农村人,城市的大门貌似向他打开了,但当他走进城市,却一次又一次地被反弹回来。最终,他没有成为一个真正的市民,反而在城市里活成了一座孤岛。

像这样的例子,在梁庄还有很多。有个年轻人,名叫梁安。2001年,14岁的梁安到北京打拼,干装修,十三年后,他回到了梁庄。回来前两年,梁安接到了一个大单子,请他装修一家七千多平方米的百货公司。梁安很珍惜这个单子,他起早贪黑地干,在规定的期限内完成了主体工程。但他缺乏大型项目的装修经验,没有考虑到商家都要在吊顶上开灯孔。灯孔开多了,吊顶塌了下来,梁安只好重做。工程做完一算账,他一分钱没挣到,还要赔进去二十多万。走投无路的梁安患上了抑郁症。他几次想到自杀,只是舍不得一双年幼的儿女。靠着药物维持,梁安继续干活挣钱,一年后,终于还完了债。

即便勉励维持了十三年,梁安最终还是选择回到了梁庄。对于梁安这样被城市反弹回来的农村人,故乡还是一条确定的退路。梁安回乡后,有人来梁庄游说村民,让他们卖掉土地,一口人有一亩地,一亩地能卖六七万元。梁安坚决不卖。他说:“没个地,就没了依靠。人老几辈的地不能在我这儿断了,给我多少年钱也不会卖……再咋说,这是最后一个依靠。”

回到梁庄的,并不只有梁安这样在城市里遭受到挫折的人。那些在外闯荡,顺风顺水的梁庄人,也有不少选择回到故乡。梁庄的梁学军初中没毕业就出来打工,一次偶然的机会,他参加对外劳务输出,去了西班牙,一去就是十年,期间杳无音信。等他再次回到梁庄,人们惊讶地发现,他已经加入了西班牙国籍,领着很高的工资,还开着一辆漂亮的银色奔驰车。不过梁学军对故乡的归属感显然很强。他在西班牙挣到了钱,回到梁庄,在家乡盖了两层小楼,还在隔壁村里找了个老婆。后来他的三个孩子都加入了西班牙国籍,享受着西班牙政府的补贴,他却还是让他们回国,在梁庄附近的南阳市读书。他说,西班牙好是好,“可是孩子还是中国人,到时要是连中国话都不会说,我养他们干啥?”

梁庄的韩家也有一位成功的后人,名叫韩义生。他二十岁离开梁庄,到西安投奔下海经商的叔叔,后来生意越做越大。2016年,他回到梁庄,拆掉破败的老院子,盖起一座五层的欧式豪宅。一进门,左手边的大厅挑高七八米,阳光从落地窗里洒进来,墙上是韩家三位老人的巨幅画像。

梁安,梁学军,韩义生,这些在外闯荡的梁庄人,无论成功还是失败,贫穷还是富有,最终都回到了梁庄,守着祖祖辈辈传下来的房子和土地。他们为什么会做出同样的选择呢?在梁鸿看来,梁庄人回归故土就是为了寻找一种稳定的身份象征。在城市里,甚至在遥远的异国,离开故乡的农民很难找到容纳自己的组织,没有任何社会结构可以给他们集体的归属感,定义他们的身份。只有回到了梁庄,他在自己的房子里张罗一桌酒席,招待亲朋好友,才能感受到做主人的安全和骄傲,也才能真正地找到他自己。故乡,其实是这些梁庄人身份认同感的唯一来源。

然而,故乡真的始终向游子们敞开怀抱吗?其实,对于很多在外打拼的梁庄人,故乡的资源实在太过有限,完全不足以支持他们应对人生中一道道艰难的关卡。即便只是回乡一两个月,沉重的财务负担也会逼着他们再次离开梁庄,返回城市。

梁庄有位老人,人们叫他“福伯”。福伯这一生勤俭持家,在梁庄算得上家境殷实。他有五个儿子,两个女儿,儿女们都很有教养,也都离开了梁庄,生活在全国各地。2017年春节,福伯被查出患有食道癌,已经到了晚期。一听说这个消息,福伯的儿女们都赶回梁庄,非常孝顺地照看父亲。

看着儿女们忙前忙后,福伯说了一句让人心疼的话,他说:“我这活着有啥用,耽误娃们干活啊。”梁鸿在书里形容,说这话时,福伯眼睛红红的,语气热烈,还带着几分羞愧。

其实,尽管这么说很残酷,福伯的担忧的确是有道理的。在城市里,他的儿女们各自都面对着真实的挑战。大儿子和二儿子在西安蹬三轮车,他们得挣钱帮孩子还房贷;三儿子在北京打工,需要盖一处新房给儿子娶媳妇;四儿子在内蒙古卖水果,他的水果摊在市中心,一个月租金一两万元,关停一个月损失巨大,还有不少人等着抢他的摊位;福伯的二女儿在北京做保姆,帮主人家照顾老人,她回到梁庄后,主人家一直在催,说她再不回来就要换人了。回家照顾福伯的这段时间,兄弟姐妹们各自怀着心事,只是谁都不忍心离开重病的父亲。

福伯明白孩子们的困难,他做了一个对自己非常残忍的决定。福伯开始绝食。刚开始,孩子们还以为,他是因为病痛,咽不下食物,后来才明白,福伯是要饿死自己,让他们早日回城。四天四夜,福伯滴水不进,就连昏迷时,牙齿也紧紧咬着嘴唇。正月里的最后一天,福伯走了,享年八十五岁。福伯的孩子们齐心协力,为福伯办了一场隆重的葬礼。守完头七,他们怀着悲痛,各自回城。这些在外打拼的梁庄人,早已在各自的城市里,背起了生活的重担,即便他们有心回乡尽孝,也不可能长久地待在家乡。

在一次采访中,梁鸿坦言,退休后,她不会回到梁庄。她说:“原来我们都有告老还乡一说。宰相告老还乡,回到家里办私学,广交朋友,因为老的那一代都在乡村里边,然后重新兴学,去教育当地的孩子,修路,各种人的来回、络绎不绝的交往,它是一个相当活跃的精神结构。”

但是如今,这个精神结构正在迅速瓦解。当外出打拼的梁庄人回到家乡时,他们发现梁庄早已无法承载他们的生活,告老还乡正在成为一个越来越不可能的选择。这些农民夹在农村和城市中间,离开了乡土却又无处扎根。他们怎样才算是他们自己?我们在梁庄人身上看到了这个令人忧心的问题,但在书里,梁鸿并没有给我们现成的答案。

在一次采访中,梁鸿提道,她写梁庄,就是想把一种说不清,道不明的复杂的存在传达给读者,让读者尽可能细微地体察书里的人物和故事,然后自己来思考。这种思考是开放性的。

单纯地描述复杂的现实,没有明确的问题和解决方案,这样的写作有什么意义呢?在我看来,梁鸿的非虚构写作本身就是对身份困境的一种有效的回应。读了《梁庄十年》这本书,我们认识了五奶奶、霞子妈、梁鸿的大姐、二姐、美丽的燕子、特立独行的吴桂兰、为生活努力奋斗的梁安、衣锦还乡的梁学军、韩义生,还有用令人痛心的方式告别人世的老人福伯。在我读完最后一页,合上书的那一刻,这一组辉煌的群像浮现在我眼前。梁庄人不再是抽象的“农民”或者“农民工”这样的符号。他们是一个个具体的人,在过去,在此刻,和我们一起,生活在同一片真实的土地上。他们的生存境遇也许剥夺了他们的身份,但是梁鸿通过写作,告诉了每一个读者,她的乡亲们,到底是谁。

《梁庄十年》这本书里,还有一处非常打动我的地方。在那天傍晚,梁庄的妇女们发生了那场关于姓名的争论后,梁鸿专门进行了调查,她找到了这些妇女的姓名,把它们写在了那一节的结尾。在本期音频结束前,我想为你念一念这几个名字:

“五奶奶,她的名字叫王仙芝;

“霞子妈,她的名字叫赵秋艳;

“曾在西安待过的二堂嫂,叫崔小花;

“虎子老婆,叫王二玲;

“那个撕掉张香叶小字报的韩家媳妇,叫李先敏。”

把名字还给丢失了名字的人,拂去厚重的尘土,让我们看清他们的脸,这或许就是《梁庄十年》这本书能做到的,最珍贵的事。

撰稿、讲述:邓一丁脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

在传统的中国乡村,女性的姓名和社会网络在出嫁时发生了断裂,她们的身份受到社会舆论的强力塑造。

-

随着城市化和国际化的推进,越来越多的农村人脱离乡土,走向城市,身份困境就随之蔓延到了更广泛的农民群体身上。

-

非虚构写作可以作为对身份困境的有效回应。