《富兰克林传》 東西堂主解读

《富兰克林传》| 東西堂主解读

关于作者

沃尔特·艾萨克森,阿斯彭研究所执行总裁,曾任有线新闻电视网主席和《时代》周刊总编。著名作品有《史蒂夫·乔布斯传》《富兰克林传》和《基辛格传》等。极具叙事天才、善于洞察人性,作品能经受历史和市场的考验,在同样题材的作品中能脱颖而出,广受好评。

关于本书

作者通过具体事例,像叙述普通人一样讲述富兰克林的亮点和短板,剖析人物的性格;书中以剧情反转的手法,从不同角度深入解读一个充满矛盾,但又坦率睿智的富兰克林,让读者对富兰克林有更深刻的了解,提供实用的人生启示。

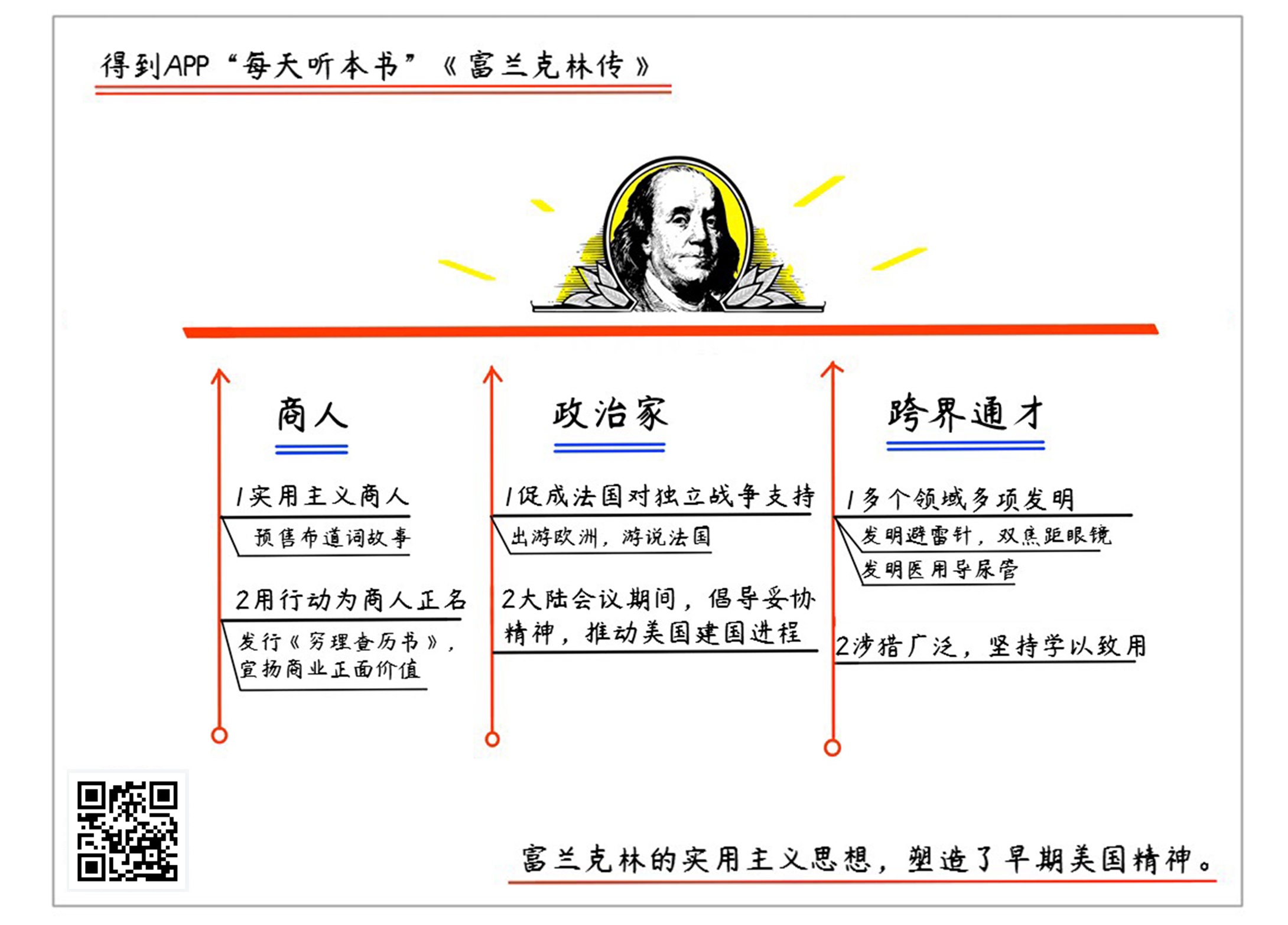

核心内容

用诙谐的语言和丰富生动的小故事,以探索、洞察、追踪的方式,挖掘商人、政治家、跨界通才这三种人格特质背后,富兰克林所具备的独特性格特点。用恰当的剖析和点评,揭示伟大人物平凡的一面,还原富兰克林不平凡的一生。

你好,欢迎每天听本书。今天给你讲的这本书叫做《富兰克林传》。从书名就能听出来,这是一本人物传记。富兰克林是谁呢?你可能会说:我知道,中学课本不是学过嘛,就是那个雷雨天放风筝研究闪电的科学家?是他,不过你只说对了一半。除了科学家,他其实还是位商人,是位政治家,甚至是美国国父级的人物。

比如在今天的100美元纸币上印着的就是这位本杰明·富兰克林。而那位大名鼎鼎的乔治·华盛顿,反倒只印在了1美元上。当然,我们不能单纯从面额大小判断谁更伟大,但从这个细节就可以看出富兰克林在美国人心目中的地位。美国《独立宣言》的起草者托马斯·杰佛逊就说过这么一段话。他说,我这一生最崇拜三个人,第一个是富兰克林;第二个是富兰克林,第三个还是富兰克林。而《独立宣言》里有一句全世界都知道的话:我们认为下面这些真理是不言而喻的,人人生而平等。这句话就是杰佛逊草拟,富兰克林修改出来的。

按理说,这么大影响力的人,怎么也是个人格上的楷模吧?还真不是。如果你翻开这本将近600页的《富兰克林传》就会发现:在富兰克林身上,普通人有的缺点他几乎全都有。比如说在生活里爱吹牛,在一些小事上立场不坚定等等。但说起来,这恰恰是这本书高明的地方。它让你了解了这些缺点之后,还能感受到人物的力量,这就是作者的功力了。

这本传记的作者叫做沃尔特·艾萨克森。提到这个名字你不一定熟,但说到他的一部作品你估计听说过,那就是《乔布斯传》。市面上有不少关于乔布斯的传记,但他写的这版是唯一得到乔布斯本人授权的。同样,在2006年富兰克林诞辰三百周年前后,关于富兰克林的传记也是五花八门。但最后,还是艾萨克森这版经历了时间的检验,最终被人们记住了。这其中的奥秘就在于他对人性的洞察。

通常来说,入门级的人物传记只写事,这往往会造成人物生平的堆砌,写出来的传记像一张照片,还原度高,但人是平面的;段位高一点的传记,则加入了细节和心理描写,这就像视频影像,人是立体的;而真正优秀的传记,应该像一部探索性质的纪录片,有洞察、有追踪,更重要的是能够挖掘出促使事情转化背后的人物性格。在这一点上,艾萨克森版的《富兰克林传》可以算得上传记中的上乘之作了。

最根本的,它不是把富兰克林当做一个高大全的伟人来写,而是像叙述普通人一样讲富兰克林的亮点和短板。用具体事例,来剖析人的性格。比如某一年富兰克林自己说:我在报纸上大胆抨击殖民地的当权者,得到了赞赏。作者真就把当年的报纸找来做了对比,结果发现所谓的大胆抨击,富兰克林只是引用了英国报纸的一些文章,间接表达争取自由的态度。这说明什么?说明富兰克林明显是在吹牛嘛。但在作者的对比呈现下,你会发现:他这个牛吹的,也是情有可原,毕竟他还是在为当时北美殖民地的人民争取利益。

类似的乌龙事件还很多。在对富兰克林生平的叙述中,艾萨克森惯用的手法就是“剧情反转”。我们经常看到,富兰克林在某一件事上刚刚树立起一个光辉的形象,结果就做了一件让当时的绅士小姐们所不齿的事,当人们大跌眼镜准备转身就走的时候,他又拍拍身上的尘土重新站在了人群的高处。这种充满悖论的人生,让我们看到了一个有血有肉的富兰克林,一个平凡见真的美国精神缔造者。就像这本书的副标题“一个美国人的一生”揭示的:富兰克林之所以被人们怀念甚至尊崇,不是因为他是个道德上的圣人,而恰恰是因为他和普通人没有太多距离感。在他身上,我们可以看到北美开拓时期,千千万万人的影子。

下面我们就跟随艾萨克森一起,来看看富兰克林到底是怎样一个充满矛盾,但又坦率睿智的人,也看看他的人生对我们有哪些启示。请记住标志富兰克林人格特质的这样三个关键词:商人、政治家、跨界通才。我们会看到,不管哪种标签,他骨子里的实用主义也是贯穿始终的主线。而这种实用主义恰恰正是当年乃至如今美国精神的典型代表。

我们先看第一个关键词:商人。富兰克林用自己的行为为商人正名,通过在出版行业的影响力,为早期新大陆的移民明确了努力赚钱、勤俭持家的奋斗方向。

先讲个小故事。话说在富兰克林三十多岁的时候,有一位著名的牧师怀特菲尔德,来到富兰克林所在的费城布道。一开始,兰克林只是在人群中围观,用现在的话说就是怀特菲尔德的一个粉丝。但很快,他就发现了商机,把自己从粉丝变成了合作伙伴。怎么做的呢?富兰克林自己经营着一家报纸,《宾夕法尼亚报》。他想办法接近怀特菲尔德,表达自己的崇敬,说可以利用报纸的发行网络,帮怀特菲尔德把布道的影响力做大。怀特菲尔德是牧师,当然希望自己讲的内容能被更多人听到。于是富兰克林在报纸上发广告,预售怀特菲尔德的布道词。又说买的人太多供不应求,谁先付现金,谁就先拿到这些布道词。结果这场预售异常火爆,富兰克林也赚得盆满钵满。

听到这你是不是觉得很耳熟,这不就是人们常说的饥饿营销吗?可是,拿老百姓的宗教信仰做生意,这样真的好吗?对于这一点,作者提出了很有洞察的见解。他指出:富兰克林从来也不是什么虔诚的基督教徒,这么做,其实只是他性格上实用主义的体现。是阳谋,而不是阴谋。最明显的:在这场饥饿营销里,不仅富兰克林赚到了钱,费城的老百姓也能更方便地看到怀特菲尔德的布道内容,本质是双赢的。

对于这种充满实用主义的商人作风,富兰克林自己从不避讳,并且他还努力为商人正名。为什么要这么做呢?这就要把富兰克林这个单独的人物,还原到当时大的时代背景中。富兰克林生在1706年,一直到1790年去世,老爷子活了84岁。要知道,这段时间可正是欧洲人对北美开发的关键时期。比方说那部标志美国诞生的《独立宣言》,就是在1776年富兰克林70岁的时候发表的。而在这之前,除了英国对殖民地的控制,基督教的信仰也是影响北美发展的一个重要束缚。

比如《圣经》就曾经说过:富人上天堂,比骆驼穿过针眼还难。言下之意:基督教对赚钱这件事是持否定态度的。但这样一来,问题可就大了。当时的北美还远不是现在的美国,早期移民到来的时候这里还是一穷二白的。你不努力打拼,馅饼是不可能从天上掉下来的。可万一真的通过努力赚到了钱,按照《圣经》的说法又可能上不了天堂。一来二去,这就造成了一种宗教上的焦虑。这种焦虑甚至让刚到新大陆的很多人,失去了奋斗的方向。不过,富兰克林却没有受到这种焦虑的困扰。在他看来,赚钱有什么不好的,好生活就是应该靠双手来挣的。即便财富真是上帝给的,要表达对上帝的信仰也应该是最大限度地让这些财富增值,而不是捧着《圣经》照本宣科。所以合理合法地经商赚钱,不仅不可耻,还是件很崇高的事。

说起来,富兰克林这种想法还真就不是空穴来风的。比如他很小的时候,父母像每个刚到新大陆的移民一样,每天饭前都要向上帝祈祷。可小富兰克林不仅没跟父母一起祈祷,反而说:你们与其向上帝祈祷,还真不如向那个装食物的木桶祈祷,这样我们还能有更多吃的。你看,在上帝与木桶之间,富兰克林关于木桶的选择,很早就体现了他实用主义的行事作风。而这种作风和思想,在他成长以后得到了发扬。

1732年,富兰克林出版了《穷理查历书》,讲述了他对信仰、对金钱的态度。所谓历书,其实就像中国人过去用的黄历,上边有各种格言警句。理查呢,实际是富兰克林杜撰的人物,借他的嘴讲自己的人生感悟。而穷理查的穷字实际来自英文的poor,除了贫穷以外也可以翻译成可怜的、倒霉的,这显露了他天生幽默诙谐、善于自黑的风格。也正好对应了我们开头说的,这本书的副标题:《一个美国人的一生》。因为这个穷理查不仅是富兰克林的人生缩影,也代表着开拓时代成千上万的普通美国人。

《穷理查历书》每年一册,一直发行了25年,不仅内容接地气,并且兼具了日历的实用功能。再加上富兰克林本身从事的就是出版行业,在发行方面有着天然的优势,所以这套历书在北美销量很大,几乎成了家家必备的人生指南,即便在欧洲也是家喻户晓。比如里边就有这样的句子:脚要稳,嘴要勤;生意靠耐心,财富滚滚来。

得到《每天听本书》栏目,曾经讲过一本马克斯·韦伯的《新教伦理与资本主义精神》,论述了资本主义在快速发展时期,是如何摆脱传统的宗教束缚,开拓新天地的。在这本书里,就曾经大段地引用《穷理查历书》里的句子,把富兰克林的实用主义思想当做资本主义崛起时期的典范,大加赞扬。从某种程度上讲,我们今天说的开拓、创新、实用主义这些美国人的思想特质,都是在富兰克林那个时候奠定的。换句话说,他也是早期美国精神的塑造者。

这就是我们讲的第一个关键词:商人。富兰克林用自己的行为为商人正名,为早期新大陆的移民明确了努力赚钱、勤俭持家的奋斗方向。

当然,一个商人的标签还不足以描述富兰克林。那么他是怎么从一个普通的商人,蜕变为一位杰出的政治家,最终成为美国的国父级人物呢?下面我们就来看看第二个关键词:政治家。富兰克林用商人思维处理国际关系,促成了法国对独立战争的支持,又在大陆会议召开期间倡导妥协精神,推动了美国的建国进程。

我们都知道,美国这块地方原来是英国的殖民地。在刚才说的1776年《独立宣言》发表以后,才有了美国这个国家。对于这段历史,任谁也能知道个大概,但对于这段历史的具体细节,你可能就不是很清楚了。你看,18世纪的英国已经开始了工业革命,国力处在上升期。而独立前的美国不过是北美零散的殖民地,还处在落后的农耕经济。如果单靠自己,怎么可能说独立就独立?

很多学者在分析这段历史的时候,往往只关注发生在北美的几次重要战役。但作者却通过富兰克林这条线索给我们揭示了一个容易被忽略的环节,那就是法国的力量。要知道,英法自古就是一对冤家,大大小小打了无数次仗。富兰克林清楚地洞察到这一点,他提出了人们没有注意到的关键因素,那就是:决定战争成败的,是法国怎么表态,把法国争取过来,战争就赢了多一半。

由此他开始了出使法国的游说之旅。对这个过程,作者做了非常立体的描写,把大国博弈、民间反响和富兰克林的心理活动巧妙地融为一体,也穿插表现了富兰克林作为商人算计的一面,并且重要的一点是:富兰克林出使法国的时间,正好是1776年《独立宣言》发表的年份,同时又是著名的法国大革命爆发的前夕。艾萨克森也顺带着,把这个阶段法国的形势做了介绍,让我们能从一个更大的视角去认识当时的世界,从而折射出富兰克林在美国独立这场变局中所起的作用。

首先说在出使以前,富兰克林就把时局研究得很清楚:法国不久前刚结束了和英国的七年战争,丢掉了印度的殖民地,正想报一箭之仇。法国人的这种心态对美国是有利的。同时,法国内部有严重的财政危机,这又构成了法国出手帮助美国的阻力。

对富兰克林来讲,劝说法国对美国给予支持,其实就像商业上的游说投资人。在两方面利弊都有的情况下,最关键的就是讲故事。那个年代的法国正处在启蒙运动阶段,民间反教权、反王权、倡导理性思辨的呼声很高。富兰克林就把北美要求打破旧秩序,建立新体制的精神做了重点宣传,把正在独立中的美国包装成一个反对压迫、反对强权的形象。这让本来就热爱自由的法国人,好像找到了大洋彼岸的知音。

正所谓“外来的和尚会念经”。之前说的《穷理查历书》已经让富兰克林在法国有了很高的声誉,而他对自然科学的探索,更让他赢得了“美洲牛顿”的名声。所以他一到巴黎,立刻就成了大众追捧的明星。大街小巷到处都是他的画像。最后,连路易十六的情妇也开始给国王吹枕边风,路易十六还送了她一个印着富兰克林肖像的陶瓷夜壶,可见富兰克林的受欢迎程度。

就这样,富兰克林利用自己的民间声望和交际手段,成功打入了法国宫廷。同时,他故意散播消息说,英国和法国都想和北美结盟。这就很像商业上的讨价还价,暗地里实际是向法国传递信号:你要是不支持,我们可找英国去了啊。最终,路易十六在凡尔赛宫接见了富兰克林的使团,认可了法国对美国争取独立的支持。在独立战争的僵持阶段,这种支持无异于雪中送炭。有了法国的表态,西班牙、荷兰相继参战。最终英国投降,承认了美国的独立。

对于富兰克林促成美法结盟的这段往事,美国人至今都是相当认可的。比如耶鲁大学历史学家埃德蒙德就曾经说过:富兰克林所达成的,是美国有史以来最伟大的外交胜利。当然,历史学家从结果上这么定位是没错的。但艾萨克森作为传记的作者,看到的就不止这些了,作者最擅长的反转又来了。

在参考了大量史料后,他发现富兰克林对于北美独立这件事,其实并不是一开始就支持的。从某种程度上,说他是墙头草都不为过。而真正从左右逢源的商人转变为一个心向美国的政治家,富兰克林的成长其实是一步步来的。比如远在《独立宣言》发表的十几年前,英国就毫无节制地向北美殖民地征税。富兰克林在公开场合表示,自己是如何愤怒,如何号召人们抵制征税。但在私下,他却屡屡向英国示好,企图调和英国与北美之间的矛盾。因为这里边还有富兰克林自己的小算盘:他希望被英国政府任命为管理北美殖民地的官员,好从中获利。

直到后来,他发现英国已经任命了别的人选,这个希望才破灭。更重要的是,在这个过程中,富兰克林的思想也不断成熟。他亲眼看到了英军在北美的一系列恶行,也感悟到了破除旧有的王权体系,建立一种全新制度的必要性。之后,他慢慢倒向了北美一边。但即便这个时候,富兰克林的表态也是很费了一番心思:他先是给在英国议会中的老朋友写了一封措辞严厉的信,意思是说:从今天开始我们不再是朋友,而是敌人。但这封信却没有真正寄出去,而是传给殖民地上主张独立的人看。

很显然,富兰克林是在用间接的方式在表达自己的立场,告诉大家:我是站在你们一边的。而真正写给这位老朋友的信,则是在两天之后才托人送出去的。这封信的口气明显就要温和很多,至多是表达了对两人对殖民地这个问题有不同看法的遗憾。从这种娴熟的处事技巧,我们也能看到,为什么富兰克林能在促成美法结盟这件事上发挥这么大的作用。所谓政治家的天赋,确实不是谁都能学得来的。这背后有着富兰克林深层次的性格原因,比如圆滑、老练、善于察言观色等等。

如果一分为二地看,圆滑的性格在生活里是人们不喜欢的,但对政治家而言,这就是一个强项了。比如在独立战争结束后,各个州的代表召开大陆会议,商讨今后的美国要怎么建设。很多人回顾这段历史时,往往都把焦点集中在华盛顿身上。但实际上,那个时候的代表们矛盾分歧很大,恰恰是富兰克林用他的威望和圆滑、练达的性格,把代表们紧紧地凝聚在一起。

要知道,1787年各州代表在费城开会的时候,富兰克林已经是一位81岁的老人,而著名的乔治·华盛顿不过才55岁。在见证了一生商业和政坛的风云变幻之后,富兰克林所有经历过的事都已凝练成了人生智慧。在会上,他倡导大家放下成见、彼此妥协,最终才使几次面临僵局的会议圆满进行了下去。而这次会议所达成的历史性文件,就是我们后来知道的美国政治体系的基石,1787年美国《宪法》。从这个意义上,说富兰克林是美国开国的国父级人物,是一点也不为过的。

这就是我们讲的第二个关键词:政治家。富兰克林用商人思维处理国际关系,促成了法国对独立战争的支持。在描述完商人和政治家这两个重要的身份以后,你是不是发现富兰克林在我们眼前的形象更加清晰了?应该说无论是作为商人还是政治家,理性、实用都是富兰克林贯穿始终的人格特质。这些人格特质,甚至也延伸到了他对自然和世界的探索。最后就让我们一起来看看关于他的第三个关键词:跨界通才。富兰克林对各个领域都保持浓厚的兴趣,并且提倡科学研究要与实用结合,最终学以致用。

吴军老师曾经在他的得到专栏《硅谷来信》里,用三封信的篇幅讲过富兰克林的故事。用吴军老师的话说:富兰克林是他的精神导师。自己有时候在搞不清楚一些事该怎么做的时候,就会想:如果这事摊到富兰克林身上,他会怎么做?同样在各行各业,把富兰克林奉为精神导师的也大有人在。

比如钢铁大王卡内基就曾经说过:如果不是因为富兰克林这个榜样的力量,我根本就没有勇气走出家乡开始我的创业路程;而美国著名的财团大亨梅隆家族,创始人托马斯·梅隆更是在创业成功之后,在自己的银行总部塑了一尊富兰克林的雕像。

你看,从钢铁到银行,这两个行业看起来差得挺远吧?但这背后都有富兰克林的影子。不仅如此,如果我们仔细盘点富兰克林做过的事,就会发现:他所涉猎的领域还远不止这些。比如现在人们普遍认可的避雷针是富兰克林发明的,双焦距的眼镜是富兰克林发明的,北美大陆第一根医用的导尿管也是富兰克林发明的。

除此以外,他还对天文、气象学等领域有着浓厚的兴趣。即便是文学方面,也有富兰克林的身影。比如在那套著名的《穷理查历书》出版之前很久,他就已经用笔名发表作品了。这些笔名至今为人所知的,就比如小心的玛莎、短脸的西利亚、寂寞的行善者等等。就连著名作家马克·吐温都说:富兰克林是自己在文学上的启蒙老师,还专门写了一本《已故的本杰明·富兰克林》来纪念他。所以,说他是跨界通才一点不为过。

今天的人们都喜欢说跨界这件事,但世界上比富兰克林更跨界的人恐怕不多。那究竟是什么样的动力,造就了他这个跨界通才呢?对此,作者有一句精辟的点评,说他:最初的目的是出于对知识的好奇,然后寻求实际应用。也就是说:他的各种尝试和探索,最终落脚点还是实用。而这也印证了富兰克林自己曾经说过的一句话:如果不能学以致用,科学还有什么意义?

我们在讲第一个关键词商人的时候,说了富兰克林实用主义的性格。在很多人看来,好奇心和实用往往是不相容的。要么保持纯粹的兴趣,要么做个彻底的实用主义者。但在富兰克林眼里,这两者恰恰是不矛盾的。比如富兰克林对热力学感兴趣,自己亲手设计了一种炉子,这种炉子不仅发热效率高,并且烟尘少。他首先把炉子用在自己的家里取暖,随后,又让铁匠朋友帮忙生产了这种炉子,以每个5英镑的价格销售给公众。

当然,富兰克林最初的发明和设计不仅仅是为了赚钱。实际上他在赚钱的同时,也在向公众普及科学知识,这也是他学以致用的一部分。比如他就亲自撰写了炉子的科学原理手册,解释了为什么热空气比冷空气所占的空间大这些知识。要知道,那个时候还是18世纪中期,这样的手册可以说就是当年最早的科普教材了。事实证明:炉子在卖出去以后受到了老百姓的广泛欢迎,就连富兰克林所在地费城的总督,都对炉子产生了浓厚的兴趣。

就像我们前边说的,富兰克林在对待赚钱和宗教信仰的问题上始终保持着理性、实用的态度,他也坚定地认为:对知识的探索,是不应该受任何学科限制,也不应该受时间和地域限制。在他看来,自然界与人类社会的学问可以分为很多门类,但这些都没有最底层的探索精神重要。而这种想法,刚好与他生活的18世纪,欧洲倡导理性、思辨的启蒙运动精神不谋而合。从某种程度说,富兰克林的思想既受到启蒙运动影响,同时他也是启蒙时代的代表人物之一。

再比如刚才讲政治家富兰克林的时候,我们说过他曾经代表北美殖民地出使法国。这段时间里,他就和巴黎的很多思想家、科学家做过很深度的交流。同时,在乘坐渡轮横跨大西洋途中,他还研究了海豚的习性,并把月亮的圆缺和星座结合起来,定位自己航行到大西洋的什么位置。出使结束从欧洲返回北美途中,他又顺带把洋流做了研究,写了40多页的报告,还配了插图和数据表。他甚至和水手们一起,尝试用扑克牌测算风速,用拴着绳子的瓶子来测量不同深度海水的压强。这些研究虽然在富兰克林生活的时代,还没有转化成什么实用的商业价值,但却为后世的科学研究奠定了基础。

总之,富兰克林的跨界探索无时不在、无处不在。在他性格的深处一直住着一个充满好奇心的孩子,驱使着富兰克林对世间的万事万物都保持着浓厚的兴趣,想要探究它们的本源。更可贵的是,在探索之外他还不忘了把技术与实践相结合,转化为最终的生产力,造福公众。这也是为什么他能被后世各领域的人敬仰的重要原因。

这本书就讲到这里,来回顾一下这期音频的内容,我们总共讲了三个关键词。

第一个关键词:商人。富兰克林用自己的行为为商人正名,通过在出版行业的影响力,为早期新大陆的移民明确了努力赚钱、勤俭持家的奋斗方向。作者用富兰克林预售怀特菲尔德布道词的故事,呈现了他的商业头脑,同时也说到了他在生活里精于算计的性格。在《穷理查历书》中,他借虚构人物理查表达自己的人生感悟,为新大陆早期的移民摆脱思想束缚,发展经济产生巨大的影响。

第二个关键词:政治家。富兰克林用商人思维,促成了法国对独立战争的支持,又在大陆会议召开期间倡导妥协精神,推动了美国的建国进程。独立中的北美无法与英国相抗衡。富兰克林出使欧洲,成功地游说了法国参与结盟,赢得了美国的独立。作者指出,富兰克林并非一开始就倾向独立,而是以圆滑的性格左右逢源。这种性格,在随后召开的大陆会议上起到了重要作用,最终聚拢了代表,完成了美国《宪法》的制定。

第三个关键词:跨界通才。富兰克林对各个领域都保持浓厚的兴趣,并且提倡科学研究要与实用结合,最终学以致用。富兰克林一生涉猎广泛,坚持学以致用,认为科学研究应该应用于大众。他的钻研态度不受时间、地域和学科的限制,是名副其实的通才。

这本《富兰克林传》就讲到这。回头看来,近些年关于富兰克林的传记类作品很多,艾萨克森这版之所以能被人们广泛认可,确实有它的独到之处。我们在读传记的时候,最大的障碍往往就是:这人和我有什么关系?他看上去那么高大完美。而艾萨克森的人物传记恰恰巧妙地解决了“历史人物的距离感”这个问题。透过富兰克林这个人物,我们可以感受到他生活的18世纪,欧洲的变革风潮、北美的独立躁动,以及人们从宗教上的保守、教条到思想上开明、实用的转变。这种以人为线索来叙述历史的画面感,比单纯的教科书要更加丰满、鲜活。

同时,在写法上艾萨克森通过诙谐的语言和一个个小故事,拉近了书中人和读者的距离。用恰当的剖析和点评,让人们看到伟大人物平凡的一面。正所谓把圣人写成圣人不是功力,让圣人走进充满烟火气的人间才是难得。那么,听完上面讲的内容,你心里是不是也有了一个真实的富兰克林呢?

撰稿:東西堂主 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.我们今天说的开拓、创新、实用主义这些美国人的思想特质,都是在富兰克林那个时候奠定的。换句话说,他也是早期美国精神的塑造者。

2.对政治家而言,圆滑、练达的性格是一个强项。那个时候的代表们矛盾分歧很大,恰恰是富兰克林以他的威望与圆滑,把代表们紧紧地凝聚在一起。

3.富兰克林的跨界探索无时不在、无处不在。在探索之外他还不忘了把技术与实践相结合,转化为最终的生产力,造福公众。