《寂静的春天》 孙亚飞解读

《寂静的春天》| 孙亚飞解读

关于作者

蕾切尔·卡森,美国海洋生物学家,现代环境保护运动的先驱,著有《在海风下》《海的边缘》《环绕我们的海洋》和《寂静的春天》等多部作品。作为一名非常关注生态问题的作者,卡森的作品向来以科学性和文学性的完美结合而著称。1962年出版的《寂静的春天》因为优美的文笔和深刻的思想,与《瓦尔登湖》和《沙乡年鉴》一并成为公认的“自然文学三部曲”。1999年,《时代》杂志将卡森列为二十世纪最有影响力的100人之一。

关于本书

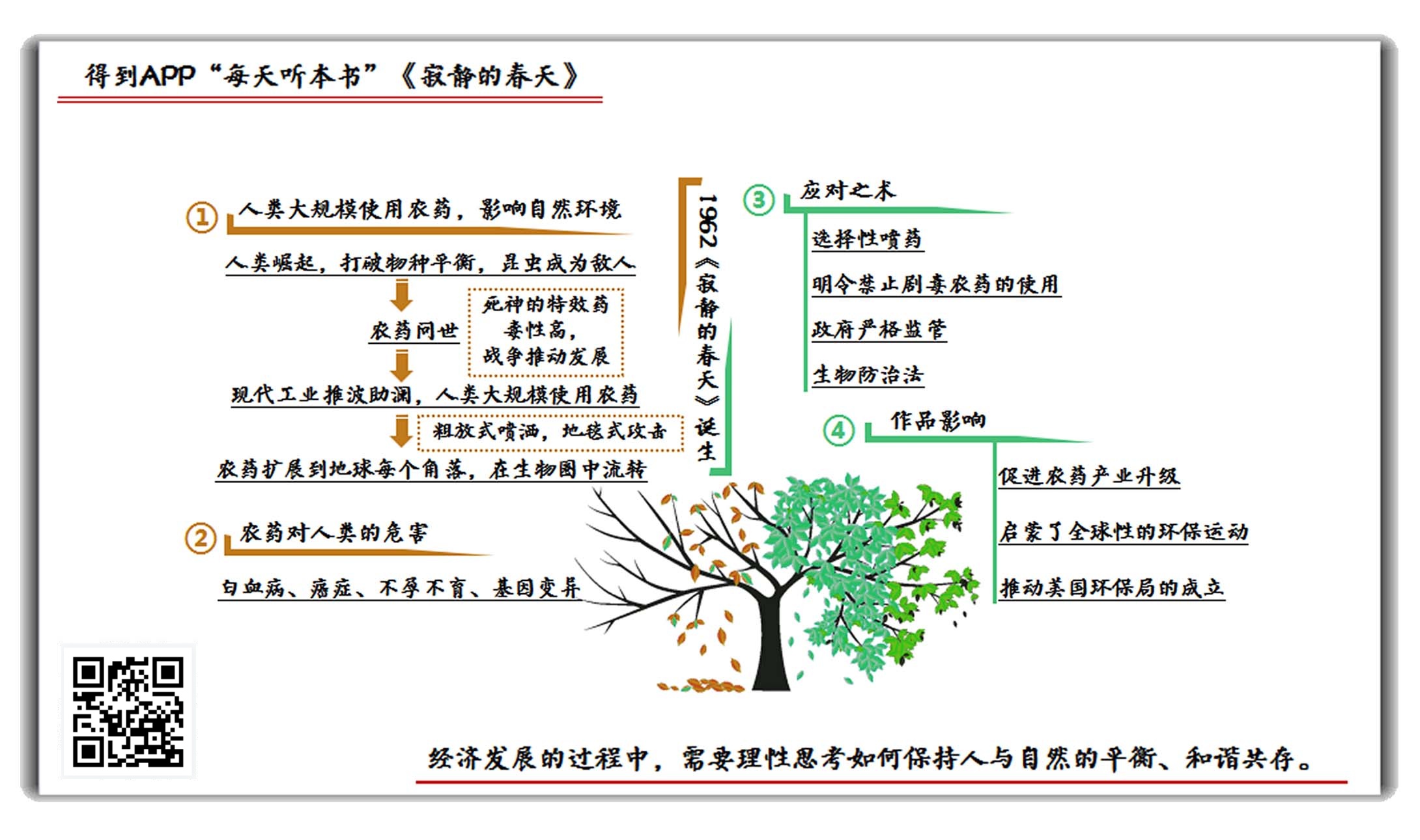

《寂静的春天》的主题是人类对自身欲望的反思。作者在书中指出,人类不计后果地使用农药试图控制自然,结果却换来了自然的惩罚,人类在谋求发展的过程中,也要不断反思该如何与环境以及地球上的其他生命和谐共处。本书一经发表,就引发了世界级的轰动。美国前副总统阿尔·戈尔在为本书25周年纪念版作序时提及,这部书引发了美国环境保护运动,促成了美国环保局的成立,更是席卷了全世界的工业国家。可以说,我们如今妇孺皆知的环保,正是《寂静的春天》未散的余波。

核心内容

人类与各类虫害的斗争由来已久,不少时候都是以人类落败而告终。上世纪40年代之后,逐渐普及的杀虫剂一举让这个天平发生了倾斜,大多数虫害已经不足以危害到人类的生存。将 DDT 用于抑制疟疾传播的瑞士科学家保罗·米勒因为这一项巨大贡献,荣获了1948年度的诺贝尔化学奖。然而好景不长,1958年的时候,卡森的一个朋友给她来信,说自己所生活的地区变得了然无趣,毫无生机。这件事打动了卡森,让她下定决心要写一本谈及农药危害的书,就有了后来的这本《寂静的春天》。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是《寂静的春天》。这是一本以环境保护为主题的经典科普作品,中文版大约有16万字,我将用大约27分钟的时间,给你讲述这部经典中的精华。我们会看到,人类不计后果地使用农药试图“控制自然”,结果却换来了自然的惩罚,人类在谋求发展的过程中,也在不断反思该如何与环境和地球上的其他生命和谐共处。

在介绍这本书的内容之前,我们先来认识一下这本书的作者蕾切尔•卡森。卡森是美国海洋生物学家,也是现代环境保护运动的先驱。

1907年,卡森出生于宾夕法尼亚州的一个农民家庭,1932年,25岁的卡森在霍普金斯大学获动物学硕士学位,毕业后,卡森又一边在大学任教,一边攻读博士学位研究海洋生物。但是因为家庭原因,卡森没有完成学业就去美国渔业局工作了。后来这家单位升级了,改制成“美国鱼类及野生动植物管理局”,只要跟野生动物有关的事情,他们都可以管。虽然卡森在1952年就从这个管理局辞职了,但这段工作经历,还是为卡森掌握第一手的材料并进行写作创造了条件。

作为一名非常关注生态问题的作者,卡森的作品向来以科学性和文学性的完美结合而著称,著有《在海风下》、《海的边缘》、《环绕我们的海洋》等多部作品,而她最著名的作品,就是我们今天要讲的这本在1962年出版的《寂静的春天》。因为其优美的文笔和深刻的思想,如今,《寂静的春天》已经与《瓦尔登湖》和《沙乡年鉴》并列,成为公认的自然文学三部曲。《时代》杂志将卡森列为二十世纪最有影响力的100人之一,这都说明,她给这个世界留下的遗产,不仅是知识,更是“思想”。

而历史也证明,卡森的环保思想和她的这部代表作《寂静的春天》确实对20世纪的人类社会产生了巨大的影响力,可谓是启蒙了全球性的环保运动,还间接推动了美国环保局的成立。要知道,上世纪六十年代,环保事业在美国也才刚刚起步,那会儿的民众对环保基本没啥概念。所以这本书一问世,就产生了强大的轰动效应。直到半个多世纪后,余波也仍未散去。就在今年美国总统特朗普宣布退出“巴黎协定”时,还有反对者拿出这本书说:“嘿,总统先生,你还记得55年前的那部《寂静的春天》吗?”

这本书的25周年纪念版,是由克林顿时期的副总统阿尔•戈尔写的序。他在序中说,卡森以专业的研究成果、真切的个人感触和优美动人的文笔,改变了人类的历史。如果卡森没有写出《寂静的春天》,那么“环保运动”这个词儿,可能至今都还是个“虚词儿”。虽然很多人把《寂静的春天》和《汤姆叔叔的小屋》相提并论,认为这两本书都改变了人类社会,但戈尔却认为,这两本书的意义是不同的。

《汤姆叔叔的小屋》讲的是废除奴隶制的老问题,而且是一个“大笔一挥”就能解决的制度问题,而卡森在《寂静的春天》提出的却是一个崭新的问题。在此之前,人类都在执迷于用科技“控制自然”,很少人意识到,自然竟然还需要人的保护。卡森用这本书唤醒了人们的环保意识,此后,各种环保组织纷纷成立,各国政府也开始严肃对待环保问题,1972年6月12日,联合国在斯德哥尔摩召开了“人类环境会议”,并且签署了《人类环境宣言》,可以说,卡森被誉为“世界环保之母”,当之无愧。

卡森究竟在这本书里说了什么,会产生如此广泛持久的影响呢? 接下来,我就为你详细解析一下这本书的重点内容。

在《寂静的春天》里,卡森不仅提到了人类滥用DDT等剧毒农药导致了鸟类的大量死亡和不孕不育,还谈到了我们人类自己因此受到的惩罚。这本书前面三分之二的篇幅都是讲的农药对自然界的危害,鸟类数量的减少是最具代表性的事件;而后面三分之一的篇幅,卡森谈的基本都是这些农药对人类的危害。当时,美国为了治理虫害,清理荒草,DDT之类的农药喷得到处都是,导致鸟类不孕不育,甚至死亡。而我们人类又会怎么样呢?她敏锐地指出,这些化学物质也许会破坏我们的染色体,导致生育方面的缺陷,也许还会跟核辐射一样,诱发癌症。但是在讲述农药对自然界和人类造成的危害时,她还穿插着谈了第三个问题,那就是我们该怎么做。

我们先来说说人类为什么会大规模地使用农药,而这些农药又是如何影响了自然环境。

美国的中心曾经有个小镇,春天的时候山花烂漫,无数的小鸟飞来啄食浆果,但突然一种奇怪的力量悄悄侵袭了这个地区,每个地方都安静得出奇,母鸡下的蛋孵不出小鸡,猪崽太瘦弱存活没几天就会死去。虽然这并不是一个真实的小镇,但在美国或世界其他地区,却有上千个类似的地方。在这本书的一开始,卡森就用了这样一种极具感染力的寓言故事,引出了一个在现实中已经出现的严峻问题,“是什么东西让美国无数的城镇失去了春天的声音”?卡森要试着给读者们带来答案。

而答案,就是农药。

在当时,农药的名声并不像现在这么不好听,反而还有些救世主的味道,因为它们可以用来对抗我们人类的老对手昆虫,而敌人的敌人,似乎就是朋友了。

卡森指出,自然界的昆虫有50多万种,在人类处于原始社会之时,它们并不对人类构成威胁,因为自然界的法则,会迫使各个物种与环境之间构成平衡。然而,人类的崛起打破了这一平衡,单一作物的农业模式出现了,还有很多民族的大迁徙也让不少动植物的栖息地发生了变化,一些昆虫的繁殖逐渐失控,“争夺人类食物供给,传播疾病”,于是人类称之为“害虫”。换句话说,是我们人类自己的发展,才让这些昆虫变成了敌人。

不过当时多数人都没有认识到这个事实,科学家们也不能免俗,因此农药问世之后,在现代工业的推波助澜之下,立刻迎来蓬勃发展。1947年,美国的杀虫剂产量约为1.24亿磅,也就是将近6000万吨,而到了卡森写这本书的期间,这个数字在1960年已经增长超过了五倍。

我们前面曾提到的滴滴涕,其实早在1874年就已经由一位德国化学家合成出来了,不过,得到大规模应用却是几十年后的事。1939年,瑞士昆虫学家保罗•米勒发现,滴滴涕对于很多昆虫都有杀灭作用,而且稳定性高,药效持久,非常适合用作杀虫剂。我们知道,疟疾是人类历史上破坏力非常强的传染病,人类虽然早就知道蚊子就是传播媒介,可就是拿这种生物没辙,但滴滴涕出现之后,居然可以扭转这一局面。为了纪念这个伟大的胜利,1948年,诺贝尔生理与医学奖颁发给了这位瑞士科学家保罗•米勒。

虽然农药在当时拥有这么多好评和荣誉,卡森却警告说,它们是来自“死神的特效药”,我们可以这么理解。一方面,字面意义上看,死神的药剂,就是因为农药的毒性高,是一种会索命的药剂;另一方面,从历史角度讲,农药之所以会被大量应用,和两次世界大战推动的科技紧密相关,特别是第一次世界大战,参战国那会儿对于化学武器的威力还没啥概念,于是就出现了战场上互喷毒气的战例。后来大家停战以后发现,这个化学武器太可怕了,一定要禁止,但是和平时期用来做杀虫剂也还是不错的,这就跟二战以后发展核电站一个道理。所以这么说来,农药的发展,是血淋淋的战争推动的,可不就是来自死神的药剂吗?

可是,既然人们从一开始就知道这些农药的原型是战争武器,甚至可能会要人的命,那怎么还敢用它呢?这个问题不难解释。卡森同时代的那些农药生产商相信,只要控制用量,这些农药并不会反噬我们人类自己。

其实早在现代农药出现之前,我国古人就擅长使用一种杀虫剂,那就是砒霜。砒霜大家都知道,它的学名其实叫三氧化二砷,《水浒传》里的武大郎就是吃这个死的。最初的合成农药其实也是砷的化合物,所以砒霜算得上是杀虫剂的鼻祖。古代中国人对于砷的使用,那真是炉火纯青,毕竟我国探明的砷储量占到了全世界的一半,不费吹灰之力就能发现各类砷矿,除了砒霜之外,还有雄黄、雌黄等等。这些东西都有毒,但是子曾经曰过,脱离剂量谈毒性那就是耍流氓,所以古人就已经明白,只要控制好用量,比虫子中毒的上限高,但又低于人类中毒的下限,不就没有问题了吗?

不仅如此,新一代的农药毒性似乎也没有那么强了,比方说卡森在书中就提到,二战期间,为了解决士兵、难民以及战俘的虱子问题,滴滴涕是直接被撒到身上的,因此很多人都有这样的感觉,农药并没有多可怕嘛。

看起来,只要遵守一定的操作规范,喷撒这些毒性似乎并不大的农药,对环境和人类不会有太大问题。那么事实到底如何呢?在这本书中,卡森花了几乎一半的篇幅驳斥了这个观点。

首先她强调了,农药毒性低是一种错觉。滴滴涕为什么能够直接撒到身体上?那是因为皮肤不容易吸收,要是我们因此就觉得农药毒性低了,那真的是太天真了。其次,有些事说起来很轻松,可做起来就难说了。就像前面说的,农药商们考虑,只要不超过安全上限,这些农药用起来就没什么压力。可事实上,留给使用者的空间并没有那么大。比方说有一类“二硝基”化合物,它可以用作除草剂,而且还被用作减肥药,可是,只要稍微多用一点点,人就会中毒死亡,所以想控制安全限量,怎么控制啊?

但这些都不是最关键的。卡森在调查过程中,还分析了几个更重要的问题。

第一个问题是农药的使用方法。不同于咱们中国,农业机械化是美国的标志之一,在卡森生活的年代,美国就已经普及飞机撒农药了。这种撒农药的方式,速度是真快,可是浪费也是真严重。换句话说,在这种粗放的喷撒方式之下,那些所谓的操作规范形同虚设。

不仅如此,在这本书的第六章,卡森还质疑了一个令人匪夷所思的事情,而且这件事一直到现在都还影响着美国。我们知道,在中国的高速公路上,绿化带是一道非常重要的保护屏障,可以最大程度控制道路污染的扩散,但因为森林覆盖率的底子不好,全都依靠人工植被,成本很高。然而我们经常在电影里看到,美国的很多高速路却是另外一个风格,路的两边往往都是光秃秃的。这就很奇怪了,美国的森林覆盖率可是远远高于中国的。原来,二战之后美国开始大搞基础建设,疯狂建设州际公路,出于对驾驶员视线的考虑,将道路两旁的高大树木与灌木林全部摧毁,而且是采用直接喷药的方式,借助于除草剂,进行地毯式无差别攻击,而且为了确保不会复发,还需要年复一年地进行喷洒,这样不仅耗费纳税人的大量税款,还会破坏生态,卡森对此是痛心疾首。

第一个问题自然引出了第二个问题,那就是滥用的这些农药去哪儿了?书中对此进行了详细的解答,主要就是土壤和水源。说得再具体一点,是蓄水库、是地下水、是海洋、是森林、是鲑鱼洄游的小溪、是纽约人居住的长岛、是候鸟停泊的路线、还有冰层覆盖的南极洲。这些农药,扩散到了地球的每一个角落,每一个人跟这件事都存在着关联。这其实也是本书最打动人的地方,只有跟自己相关的切肤之痛,才是真正意义上的痛,《寂静的春天》这本书所关心的,并不只是那些在春天里缺席的鸟儿。

卡森继续追问,这些农药在生物圈中又是怎样流转的。很不幸,我们最初想象的安全限失效了,不只是因为农药滥用,更是因为农药在生物体中,会随着食物链不断富集。在书里,卡森用食物链金字塔这个原理,来解释农药在生物体内富集的过程。你看,昆虫吃了农药,鸟类又吃了昆虫,在昆虫体内的农药也就进到了鸟的身体里,而且浓度上升了几百倍。

换句话说,假如某种昆虫只要接触1微克农药就会死,另外一种大型昆虫以它为食,那么这个大昆虫可能一天要吃几十只已经中毒的食物,身体内就远超过1微克了,以此类推,处于食物链中比较高级的鸟类,身体中的农药浓度可能会是昆虫体内的几百倍。比如在1958年,美国有一位叫华莱士的教授,就在他的喂鸟处发现了几只垂死的山雀,具备典型的滴滴涕中毒症状,另有一只已经死去,经过解剖,鸟的体内居然含有极高的滴滴涕残留。

以上,就是我们要讲的第一个问题,也就是农药会对自然界造成什么危害。在这一部分,我们谈到了人类大规模使用农药的原因,以及农药商们设想的安全措施为什么会失效,最终导致了农药在环境中的残留,已经到了触目惊心的程度。毫无疑问,当鸟类、鱼类都面临农药的威胁时,作为生物圈中的一员,人类肯定是不能幸免的。何况相比于山雀,人类在食物链的地位更高,那么农药在人体内累积的情况,想想都令人不寒而栗。而在这本书的后半部分,卡森重点讨论的就是,农药究竟会对人类造成什么危害。

很多人都知道农药有毒,如果误服了农药,人是有可能丧命的。但在《寂静的春天》里,一些冷冰冰的数字,却在告诉我们什么叫生不如死。

白血病是一种对我们来说并不算陌生的病症,表观看起来,就是造血系统中的白细胞无限增生,实际上就是一种恶性肿瘤。白血病也是一类特殊的癌症,它的潜伏期非常短,通常只有三年甚至更短,因此,白血病患者异常增多,可以作为判断致癌因素的依据。因为一般的癌症潜伏期可能有二三十年,当检查出癌症的时候,要想往前追溯是什么原因造成的,那几乎是不可能完成的事情,但白血病患者是怎么出现的,相对来说就比较容易找出原因。而如果一个地区的白血病患者数量陡然上升,那么几乎可以锁定此前这一地区发生的某个事件。

美国是在上世纪50年代开始普及各类杀虫剂,十年后,死于白血病与淋巴癌等免疫系统疾病的患者,足足上升了大约50%,基于这样的数据,研究者开始怀疑杀虫剂的滥用与白血病等癌症具有很强的关联性。更为直接的证据是,知名的医疗机构梅奥医院,收集了几百个病例,经过调查发现,他们生前“都曾接触过这些环境致癌元素”,其中有一部分人,就是在用高浓度滴滴涕杀灭蚊虫蟑螂的时候中毒了,后来诱发了急性白血病。

在大量的证据之下,卡森忧心忡忡,她想弄明白,究竟这些化学物质是怎么引起癌症的。由于当时对于细胞的认识还很粗浅,她虽然引用了最前沿的科研成果,但还是没能把癌变的过程解释清楚。但她的结论却非常准确,那就是少量而长期地接触这些农药,比短时间大量接触的危害大多了。

她还谈到了另一个现象,那就是农药的滥用,还会导致一些人生不出孩子,这主要是因为很多农药分子会导致精子活力下降,甚至直接破坏染色体。其实这个结果一点也不出乎意料,既然它们可以让鸟蛋再也孵不出幼鸟,那么我们哺乳动物又哪儿来的豁免权呢?生不出孩子也就算了,由于这些农药还会诱发基因突变,所以保不齐还会生出一些变异的胎儿,这恐怕更是我们人类的噩梦。

以上,就是我们要讲的第二个重点内容,环境中残留的这些农药,最终也会进入我们的体内,并且导致很多严重的后果,癌症、不孕不育、基因变异,这些事情都可能会发生。

其实,《寂静的春天》这本书除了最后一章有一个简短的展望之外,并没有专门地讲述什么解决办法,如果不细读,很容易略过去,这也是有些人抨击卡森跟键盘侠一样制造矛盾的理由,但实际上,她在论述的时候都是一边介绍问题一边提及解决办法的。卡森不仅知道怎么去挑起战争,也很清楚怎么去应对这场战争。

比方说,前面提到公路边地毯式除草的问题,卡森就表示,为了给司机更好的视线,你们居然这么肆无忌惮地破坏自然?为什么不能采用选择性喷药的办法?这样的话,就可以节省很多除草剂,只针对少部分需要清除的植物起作用,从而保护整个环境的完整性,让多样性的生物之间形成制约,地区植被状态就会保持稳定。如此一来,不仅成本低了,效果也会更好。

在写作这本书时,卡森已经身患重病了,所以我们经常可以感受到她本人的迫切情绪,她似乎在说,没时间了,我必须赶快说出这一切,纠正那些错误的做法。她在书中呼吁,应该明令禁止剧毒农药的使用,而不是规定一个“容许值”。不仅如此,政府还应该严格监管。卡森说,如果一直对农药的问题放任不管的话,生活在农药残留环境中的人们,迟早会自食其果,落得个悲惨的下场。

也正是因为卡森不断在书中流露出了这些迫切之情,反对者才将她称作一个歇斯底里的女人。然而纵观全书,作为一名科学家,卡森还是保持了高度的理智来分析问题。她说,达尔文的适者生存理论,在昆虫的世界里得到了验证,长期喷撒农药之后,那些比较弱的昆虫已经死去,剩下的却是那些适应力很强的。昆虫的耐药性,最终也会让我们引以为傲的农药失效,所以如果我们继续依赖这些合成的杀虫剂,最终却可能适得其反。

可如果不用农药,我们还能怎么办?难不成由着昆虫欺负我们?

卡森认为,昆虫本没有什么好坏之分,而且遵循着生物界的规律,总能保持一种平衡,是因为我们人类自己的欲望,才需要杀灭其中一些所谓的“害虫”。如果我们能够利用这种平衡,将一些害虫的天敌引进来,也许是个不错的选择。在《寂静的春天》发表了半个多世纪之后,这种生物防治的方法如今正在农业上快速发展。

她还提到,有一种“雄性绝育”的新方法正在被研究,简单讲,就是让这些所谓的害虫当不了爸爸,这样就不会大量繁殖。这个办法听起来可能有点搞笑,但卡森却一本正经地将它视为解决问题的办法,隆重地放到最后一章进行介绍。我们再看结果怎么样呢?2015年,广州市投放了50万只绝育过的蚊子,有效控制了本地蚊子的数量。

显然,卡森又说对了,她提的想法,在半个多世纪之后,得到了应验。以上就是我们所谈的第三个话题,卡森在书中论述这些问题的同时,自己也提出了一些方案,并且可行性还都比较高。

说到这儿,书中讨论的三个核心问题就介绍完了。

首先,我们讲了农药究竟为什么会被大规模使用,又是如何影响了自然环境;

然后,我们说到这些残留在环境中的农药,又会对我们人类自己产生多大影响;

最后我们讨论的是,如果不用农药,我们对于病虫害的问题,又有些什么解决之道,以及它们的可靠程度怎么样?

1964年,在《寂静的春天》问世两年之后,卡森便因为癌症而撒手人寰。实际上,她写作这本书,就是在跟生命赛跑,还好她赢了,我们有幸看到了这部作品。我们不知道她本人的癌症是否跟环境恶化有关,但在那之后,越来越多的研究已经证明了这一点,就比如她最关心的滴滴涕,虽然本身的致癌作用不那么明确,但却可以促进其他一些物质诱发肝癌。

这本书的出版,对美国的农药市场产生了巨大影响。人们对农药的质疑越发激烈,那些被砸了场子的农药制造商,一开始都将矛头对准了卡森本人。不过随着真理越辩越明,农药商们的立场却来了个180度大转弯,因为不管承不承认,卡森说的那些问题都是真实存在的,一味地逃避,只会错过产业升级的机会。在上世纪70年代,卡森生前最为关注的滴滴涕,正式退出了历史舞台,很多国家相继禁用了这种农药。所以从这个角度来说,《寂静的春天》在合适的时间鞭策了这些农药商,也让他们选择了正确的商业路线。

除了对农药市场的影响,在政治上,这本书也可以说与《汤姆叔叔的小屋》平分秋色。卡森首次激发了人们的环保意识,在她的影响下,美国民众对于环境问题的关注迎来了一波又一波的高潮,并由此推动了美国环保局在1970年成立。不过,随着环保运动的日益热烈,卡森却遭遇了一些新的质疑。有些左翼人士把她当作精神领袖,并且不断地夸大她的一些主张。比如在书中,她主要反对的是农药滥用,但如今却被有些人宣传成反对一切农药的应用。

科学的问题还要实事求是,而不是非黑即白地站队,对农药的态度也是如此。2003年,滴滴涕再次进入公众的视线,这一次,世界卫生组织把它请回来,用来解决非洲一些地区的疟疾传染问题。而就在几年前,诺贝尔奖委员会还在忏悔,说1948年颁发给滴滴涕发明者是个错误的决定。但不管怎么说,这本书的历史地位是不容置疑的,通过这本书,我们可以看到,人类在掌握现代科技之后,也在艰难地反思我们与环境还有其他生命之间的关系。

实际上,环境问题是经济发展到一定水平之后人类必然要面临的压力。当温饱问题不再是最严重的社会矛盾之后,健康就成了一种基本诉求,而环境污染对健康的危害是不容忽视的。所以,在卡森生活的二十世纪五十年代,战后重建带来了经济的高速增长,但同时让环境受到了污染。环保问题开始被重视,可以说是历史的必然。通过推动环保运动与立法,是缓和社会矛盾的一种做法,并且就像前面所说,这也推动了产业升级。而我国其实也在经历类似的过程。

但是,保护环境并不等于回归原始,过分激进的环保行为,对于社会发展与经济建设都是有危害的,甚至可能会危害到民众的基本生活,这样的事情如今已在一些国家与地区出现了。所以,在经济发展的过程中,如何保持平衡,保持人与自然的和谐共存,也是需要我们理性思考的。

撰稿:孙亚飞 脑图:摩西 转述:金北平

划重点

-

很多民族的大迁徙也让不少动植物的栖息地发生了变化,一些昆虫的繁殖逐渐失控,危害到农田里的种植物,因此人类开始大规模使用农药,农药在生物体中,会随着食物链不断富集。

-

环境中残留的农药最终也会进入人体,并有可能导致癌症、不孕不育、基因变异等。

-

农业中的病虫害问题,可以利用自然界的平衡,将一些害虫的天敌引进来,即现在的生物防治方法。