《声誉经济》 王朝解读

《声誉经济》| 王朝解读

你好,欢迎每天听本书。

我们平时可能都会有这样的经历,我们如果想要挑选一些好电影、好书,经常会参考一些奖项的获奖名单。比如电影有奥斯卡奖,可能也有朋友觉得奥斯卡的品位不够严肃,选择参考戛纳、威尼斯、柏林等等欧洲电影奖。又比如文学有诺贝尔文学奖,但是肯定有朋友知道,诺贝尔文学奖的覆盖面太广,更有针对性地找更具体的文学奖项,比如喜欢看小说的会关注布克奖,喜欢看科幻的会关注星云奖。甚至你还能找到满足烂片爱好者的奖项,像美国的金酸梅奖、中国的金扫帚奖,这都会评选年度最差影片。每年还经常能听到人点评今年的奖“太水了”,觉得获奖者不配,大家都能对获奖名单聊上几句。

说到这,不知道你有没有和我一样的疑问,不是说“文无第一、武无第二”吗?怎么世界上还有那么多的文化类奖项?这些奖都是怎么评出来的?他们是如何平衡严肃艺术和大众口味的关系的?奖项背后有没有什么交易?

今天我们要讲的《声誉经济》,讲的就是这些层出不穷的文化奖项,包括电影、文学、音乐等等。本书的作者詹姆斯·英格利希,是宾夕法尼亚大学教授、普莱斯数字人文研究所创始人和主任,是一名文化理论家,也是数据驱动人文研究方法的领军人物。他致力于用社会学的视角、用数据的方法来研究文化界。他不仅专门研究文化奖项,自己也曾参与过多次奖项评选,比如担任欧洲文化节顾问委员会委员、美国国家图书奖小说类评委会主席等等,可以说是兼顾了内外视角。当然,本书也获得了一些奖,比如《纽约》杂志评选的“年度最佳学术图书”。

这本书里,不但回顾了文化奖项的历史,更重要的是,他解释了文化奖项对整个文化界的意义。在他看来,文化奖为艺术家们提供了一个平台,让他们有机会把自己的才华转化为经济收益,让文化艺术能够发展为“文化产业”,不必让艺术家们“穷且益坚”。但是,风险也是显而易见的;你应该也会想到,当艺术遭遇金钱,还能保持纯粹吗?

那么接下来,我们来回答这些疑问。首先我们要回顾文化奖的历史,看看几个有代表性的著名文化奖如何起家;然后我们更进一步,讲讲文化奖的规则;最后,我们可以在拥有了更全面认知的基础上,再讨论如何看待文化奖。

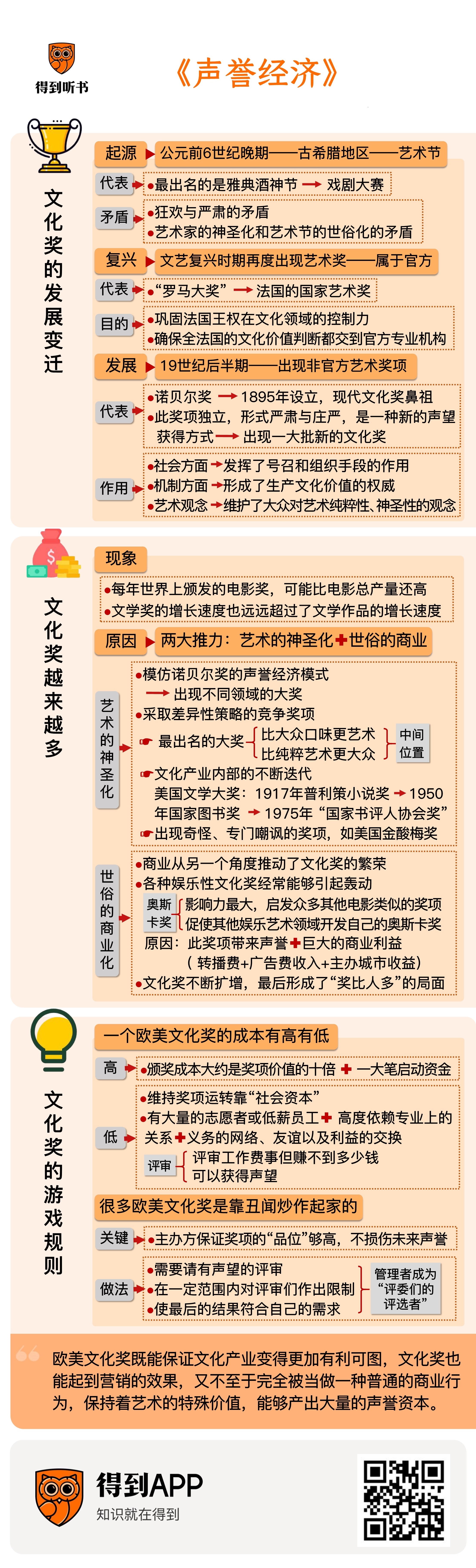

好,我们先来了解一下文化奖的发展变迁。

首先最基本的问题是,最早是谁想出来的给艺术家颁个奖的?实际上,艺术奖项在西方自古有之,最早可以追溯到公元前6世纪晚期。当时的古希腊地区非常喜欢借着祭祀神灵的机会办大会。体育有奥林匹克运动会,艺术方面也有举办“艺术节”,每年把音乐、诗歌、戏剧等等领域的艺术家都集中到一起比赛,再选出赢家。赢家除了会被当成值得尊敬的“神的仆人”,出资赞助活动的人也会得到税收减免。其中最出名的雅典的酒神节,堪称古希腊的一年一度“戏剧大赛”。这个活动虽然地理位置在雅典,但参与者并不局限于雅典,吸引了全希腊的人。所以雅典戏剧节的评选方式也强调公正性,由附近的部落提名评委,再靠抽签决定出最后的十个评委。等到了正式评选,要再用抽签挑选其中五个人的选票,保证完全的公正性。

作者说,从古希腊开始,文化奖就显出了两个矛盾,第一个是作为节日的庆祝,和作为奖项的管理之间有矛盾,或者说狂欢与严肃的矛盾;第二,是艺术家的神圣化和艺术节的世俗化的矛盾。艺术和艺术家们一方面被提升到了一个具有宗教性的高度,强调他们的纯粹性,但另一方面却被卷入了世俗事务之中,要和财务核算、城市自我宣传等等俗事纠缠在一起。

这种狂欢而又神圣的艺术奖,随着古希腊罗马衰落而逐渐衰落。等到文艺复兴和启蒙运动时期再度出现艺术奖,就是以严肃和世俗性为主要特征了。这个时期的艺术奖主办者不再是各个城邦,而是各国设立的官方艺术和文学学院,或者各个行业的专业协会。其中最有代表性的奖项,要数“罗马大奖”。这个罗马大奖,其实是法国的国家艺术奖。这个奖是在法国皇家学院的学员中挑选,包含绘画、建筑、雕刻、雕塑四个领域。获奖者会被送到罗马继续学习艺术,所有费用由国王承担。

一个法国的奖,为什么不叫巴黎大奖呢?这又要从颁奖的目的说起。早在1635年,法兰西学术院创立。这个机构负责制定和执行法国的文化界游戏规则,特别是评判各个文学家的作品,根本目的在于巩固法国王权在文化领域的控制力,确保全法国的文化价值判断都要交到官方控制的专门机构。靠着这些机构,法国政府可以定义特定艺术风格为正统。而当时法兰西的官方学院最青睐的风格就是古典主义,所以目的地必须是古典主义艺术风格的重镇,也就是罗马。有意思的是,一开始,参与罗马大奖评选的选手和裁判就是同一批人,由皇家学院院士来挑选学员,整个大奖其实处于一个内部闭环之中,不断强化机构自身的影响力。所以作者总结说,罗马大奖代表了当时典型的法国官僚文化奖,受到法国官方有意识的操控,是机构垄断文化话语权的工具,而最早文化奖的狂欢、流行、庆典等等元素则被严重压制。但我们可以看到,欧洲早年的文化奖,似乎是谁创立了奖,谁就能掌握评奖的权力,这影响了后世文化奖的发展。

文化奖的第三个重要时间节点,是19世纪后半期,出现了非官方的艺术奖项。此时欧洲文化界逐渐开始脱离国王和贵族的赞助,“学院派”从德高望重的正统派,变成了因循守旧的代名词。而欧洲艺术也逐渐走进了大众消费市场,出现了各种各样的通俗艺术。同时一种新的艺术家形象也开始流行开来,他们清贫而纯粹,追求在艺术道路上创作出不朽的作品,而不求世俗回报,具有一定的神圣性。于是,越来越多人开始嘲笑和指责那些古典奖项和控制它们的官方机构,那些离经叛道的反对派们反而成为流行文化。这个阶段的欧洲文化奖又成了一种略带“耻辱”的标记。

于是,真正的现代文化奖鼻祖应运而生,那就是1895年设立的诺贝尔奖。相比当时欧洲各国官方机构颁布的奖项,诺贝尔奖足够独立,毕竟这是一份“赠予人类的礼物”,不限定于某一个国家或者个人的爱好。而相较古希腊的节日狂欢,它采取的形式又足够严肃、庄严,特别是它把文学和物理、医学等科学并列在一起,更增添了严谨和理性的色彩。

诺贝尔奖代表了一种新的文化奖模式,一直沿用至今。这是史上第一次有一个伟大的实业家把自己的巨额财产全部用于奖励活动,奖金数额特别巨大,而且涵盖范围特别广泛,当之无愧地成为欧洲文化界最受瞩目的活动。更重要的是,诺贝尔是靠炸药和军火发家的,这是一个难以抹去的道德污点;而他靠这次善举逆转了自己的风评,成为人们世代歌颂的慈善家,每年都会重复被人称赞,并和某一些令人尊敬的科学家和艺术家们永远联系在一起。对那些有实力的赞助者来说,文化奖代表了一种新的声望获得方式。

所以不难理解,诺贝尔奖设立以后,又出现了一大批新的文化奖,号称要“填补诺贝尔奖没有涵盖的领域”,比如新闻界的普利策奖、针对法国文学的龚古尔奖等等。但更重要的是,作者总结,诺贝尔开创的新模式在三个层面上发挥作用,催生出了“声誉经济”,促进了文化的产业化。

第一层,是社会方面,文化奖发挥了号召和组织手段的作用。有非常多的庆典和活动会围绕文化奖展开,使文化奖的评选和颁发过程变成一种近似于体育竞技一样的游戏盛会,吸引大众关注,成为一个新闻事件。在文化奖的周边活动中,不仅仅有艺术家,还会有评论家、赞助商、记者、消费者、公关人员等等“玩家”参与进来,让他们在这个平台上能够各取所需。

第二层,是机制方面,文化奖形成了生产文化价值的权威,但是因为脱离了文艺复兴时期的贵族赞助模式,组织文化奖的责任落到了文化工作者身上。不同群体的不同奖项,一定程度上打破了文化权威的单一垄断。这种文化奖实际上赋予了包括艺术家在内的文化工作者们一定权力,让他们在幕后组织和管理奖项,监督成员或评委的评选,吸引赞助方或资助人,制定游戏规则。某种程度上来说,文化奖有时候会复制官僚结构,然后又会出现新的、没那么官僚化的奖项,代表艺术独立和纯粹的那一面,和原有的奖项竞争。在这个不断迭代的过程中,新的奖项层出不穷,但并不总是能替代原有奖项,这一点也和下面的第三层有关。

第三层,是艺术观念,文化奖维护了大众心目中对艺术纯粹性、神圣性的观念。因为没有垄断性,所以所有人都有机会参与到得奖标准的讨论当中,比如关于“谁更应该得奖”的讨论,而这种讨论实际上比颁奖本身还要重要。虽然获奖者一般只有一个,但是没有任何奖项能够完全统一评委和大众对某个艺术家或者作品的意见。要讨论谁比谁更有资格获奖,首先就需要我们建立一套评判标准。虽然这些争论看起来是在否定文化奖评选的公正性,其实只不过是对具体操作过程有一些不同意见。可能是不同奖项之间的,比如中国电影三大奖华表奖、金鸡奖和百花奖,哪个更能代表中国电影的巅峰?也可能是单个奖项内部的,比如“神仙打架”的1995年奥斯卡奖,《肖申克的救赎》《低俗小说》《这个杀手不太冷》《阿甘正传》,哪一部更值得被评为最佳影片?这种讨论本身,就代表人们认可得有奖项来代表真正的艺术,通过不断讨论,逐渐形成并强化关于艺术价值标准的新共识。

总而言之,文化奖的主要作用并不是简单地把钱奖励给某个受人认可的获奖者,而是文化奖形成了所谓的“声誉经济”。文化奖的赞助者拥有经济资本,但不一定能得到大众认可;而创作者们则相反,他们缺钱,但是拥有所谓的文化资本,能够获得大众认可,所以双方可以在文化奖这个平台上各取所需。公众会赞许主办方支持艺术文化,而文化从业者则能够获得更多关注,甚至是能够把自己的才华变现,并且双方都会获得自己需要的认可和声望。

到这里,我们就来讲讲现在文化奖的一个主要趋势,那就是越来越多。到了什么程度呢?比如根据作者的统计,每年世界上颁发的电影奖,可能比电影总产量还高。每年世界电影成片数量,从1900年的300多部,逐渐增长到1970年的3500部左右,之后几十年都在3500—4300部之间浮动。而世界电影奖项颁奖节目,到2000年的时候,仅仅在IMDB网站的记录中就已经超过900个,平均每个节目还包括9个奖项。如果每年全世界有1000项颁奖节目,那么每年电影奖数量大概就得是实际电影成片的两到三倍。

文学奖的增长速度也远远超过了文学作品的增长速度。作者发现,英国在“二战”前只有6个重要文学奖,平均每一千本新书,才会有两到三本获奖。而根据作者统计,到2000年,英国文学奖项总数近400项,也就是每千本新书能对应五十多个奖项。

不同领域的文化奖为什么会不约而同地暴增?按理说,奖越多,不就越不值钱吗?这个现象背后,其实是古希腊时代就存在的一组矛盾所构成的两大推力,一个是艺术的神圣化,另一个则是世俗的商业。

从艺术的神圣化角度来说,从前面说过的两层作用,也就是体制和艺术观念上,文化奖鼓励不同奖项的竞争,在不影响艺术纯粹性的前提下发展声誉经济。所以奖项普遍采取了模仿和差异化两大策略。

最开始增长奖项的原因,是因为模仿诺贝尔奖的声誉经济模式。不同领域的从业者都试图再设立一个自己领域的大奖,而每一个新奖都代表对一个新的文化领域成就的认可,让新的出版商、赞助者、艺术家可以从中各取所需。比如诺奖之后,法国出现了龚古尔奖;而龚古尔奖的成功,又让英国模仿龚古尔奖设立了自己的文学大奖,也就是大名鼎鼎的布克奖。等布克奖取得成功之后,又扩大到了新领域,比如当代艺术设立了“特纳奖”,也称布克艺术家奖。

在一个领域的大奖逐渐成熟之后,其他奖项不会偃旗息鼓,只是放弃模仿,反而会有更多采取差异性策略的竞争奖项出现,以示自己比原来的奖项更公正,更接近真正的艺术。以法国的龚古尔奖为例,设立后不久就成为了法国公认的文学最高奖,很快招来新的竞争奖项。比如当时有人抨击龚古尔评奖不公正,评委会全是男性,于是就另组成了一个全女性评委选出的费米娜奖。

从奖项本身的存续来看,差异化越明显,奖项越小众,也就意味着自身的声誉经济模式越难以为继。所以奖项的增多最终并不意味着获奖者人数的增加,反而很多奖项最终都回到模仿策略,向更主流的标准看齐,把握商业性和艺术性的平衡。所以你会发现,最后最出名的大奖,往往会落在一个比大众口味要更艺术,但是比纯粹艺术更大众的中间位置。而这又会促生出新的有独立精神的奖项,形成文化产业内部的不断迭代。

比如说美国文学大奖的奖项迭代就很明显。美国文学的第一个大奖是1917年设立的普利策小说奖,是当时美国新闻大亨普利策去世后设置的,代表了美国文学自己的“诺奖”。普利策奖最开始就有新闻业背景,媒体关注度高,但是文学专业性弱。随着时间的推移,普利策奖的垄断被打破,1950年出现了美国国家图书奖。本书作者英格利希正好在2016年担任过美国国家图书奖的评委,他解释说,这两个奖的区别在于评奖机制。普利策奖的评选有两步,先由文学专业人士组成的提名评委会挑选出一批候选作品后,再交给一个评审委员会。而这个委员会由媒体从业者、大学校长等非文学专业人士组成,他们会决定最终获奖人。相较之下,美国国家图书奖则完全由专业人士评选,一步到位。但随着时间推移,人们又发现两个奖越来越重合,两个权威奖项分庭抗礼的局面走向结束。于是1975年又出现了独立的“国家书评人协会奖”,表达对两大奖项逐渐僵化的不满。然而好景不长,1981年,也就是书评人奖设立的第六年,美国三大文学奖全给了厄普代克的“兔子四部曲”中的第三部《兔子富了》。十年后,“兔子四部曲”的最后一本《兔子歇了》又横扫三大奖项。之后几年中,三大奖项的获奖名单都高度重合,标志新奖的重新主流化。

差异化策略不断积累,有时候就会出现一些很奇怪、略带讽刺意味的奖项。比如英国有个利奇菲尔德奖,你肯定没有听过,因为这个奖只颁发给“英国斯塔福德郡利奇菲尔德区这一区域内的,以历史或当代为背景,而不是以未来为背景的未公开出版的最佳小说”。不过,这种奇怪奖项的代表还是所谓的“讽刺奖”,他们颁发的是最差图书奖、最糟演员奖之类的反面典型。这些奖很少会直接抨击主流大奖的获奖者,而是去嘲笑那些没有获奖的失败作品,更像是作为对艺术的捍卫者在“闹别扭”。

这些奖越是荒腔走板,越是讽刺主流奖项的僵化、为了关注度走向“堕落”,越能证明对某种神圣而纯粹的艺术的向往。这种对主流的挑战其实是对艺术声誉的修复。比如创立于1980年的美国金酸梅奖,这个奖自称“最俗气的反颁奖典礼”,但实际上金酸梅奖比奥斯卡奖更加注重对“高品位”的监督。他们会毫不留情地针对那些高票房、高知名度,但在他们看来俗不可耐的演员和作品。金酸梅奖最大的“受害者”是好莱坞传奇动作明星史泰龙,他是金酸梅奖最烂男演员常客,以至于1990年金酸梅奖给他发了一个“十年最烂男主角”还不够,2000年又发了“世纪最烂男演员奖”,就这样贬低史泰龙的演艺事业成就。在金酸梅奖看来,史泰龙的动作电影似乎代表了好莱坞比较“粗俗”的那种商业类型片,强调视觉冲击,而不重视剧本。当然他的票房一定不会让资方失望,他的电影有明显的大众口味。金酸梅抓住史泰龙贴标签,认为他的商业片不够“高雅”。某种程度上,金酸梅就是好莱坞的监管机构,确保艺人们至少要有一点艺术追求。

而勾引艺术“堕落”的,当然是来自世俗的商业,代表了奖项“狂欢”的那一面,让商业从另一个角度推动了文化奖的繁荣。特别是各种娱乐性文化奖经常能够引起轰动,比如其中影响力最大的就是奥斯卡奖。奥斯卡奖就像诺贝尔奖一样,启发了众多其他类似的电影奖项,包括国内竞争者金球奖、外国模仿者英国电影协会奖,也促使其他娱乐艺术领域开发自己的奥斯卡奖,比如音乐的格莱美奖、电视界的艾美奖等等。就连高雅的古典音乐也受到了影响。从1950年到1970年,全世界的钢琴比赛增加了五倍;而从1970到1990年,这个数字又翻了一番。人们可以在五十多个国家找到五百多个钢琴比赛。

奥斯卡奖的成功不仅在于它的专业性,更在于它引领了文化奖的商业化浪潮。奥斯卡奖模式有一点和诺贝尔奖最大的不同,在于它不仅能够给人们带来声誉,还能赚到钱。1952年奥斯卡奖率先在电视上进行转播,获得了数十万美元收入,后来又率先和美国广播公司,也就是著名的ABC夺下长期转播合同,并且赢得了极高的收视率。从1971年奥斯卡开始进行转播权竞标至今,ABC从没有放过这棵摇钱树。虽然每年转播权合同都有几千万甚至上亿美元,但转播权的利润更大,比如2024年ABC就从奥斯卡转播中赚到1.2亿美元广告收入。到20世纪末的时候,奥斯卡的每座小金人带来的利润已经和诺贝尔奖的奖金持平,也就是100万美元,颠覆了传统的“送礼式”文化奖。这还没算颁奖礼给主办城市带来的收益,比如洛杉矶每年就估计因为奥斯卡奖增加1.7亿美元收入,还有7000多个工作岗位。

颁奖变得如此有利可图,以至于转播方和赞助商更加热情地参与到了新奖项的设置和推广之上。有些奖项坚持要有专业性,比如金球奖,而有些则主张直接迎合大众口味,比如MTV奖,他们有“最佳接吻”“最佳打斗”之类的通俗奖项。但主打差异化的奖项越来越多。1971年,美国各大电视台上的颁奖节目时长全年总共也就9.5个小时,而到了20世纪末,每年占用黄金时段播出的颁奖节目总时长已经达到了60小时。奖项之间也逐渐形成了一种等级默契。从去年冬季开始进入颁奖季之后,每一个奖项都被当成奥斯卡的“提前预告”;指示性越强的奖项,地位就越高,比如金球奖。而奥斯卡奖当然是整个颁奖季最后的高潮,独居于金字塔顶端。在七十年代取得辉煌的商业成功以后,奥斯卡模式更是走向全球,比如1976年法国设立了凯撒奖,中国在1981年设立了金鸡奖等等。

总结一下,就是欧美文化奖一方面会为了维护艺术的纯粹性而不断迭代,甚至出现专门嘲讽的奖项,另一方面文化奖在巨大商业收益的吸引下在不断扩增,最后形成了“奖比人多”的局面。这正好说明了欧美文化奖已经成为了文化产业普遍接受的游戏模式,它既能保证文化产业变得更加有利可图,文化奖也能收到营销的效果,又不至于完全被当做一种普通的商业行为,保持着艺术的特殊价值,能够产出大量的声誉资本。作者总结说:“文化奖已成为文化交易中最普遍、最尴尬、最不可或缺的工具。几乎任何文化事务的运转都不得不借助于它们,更不用说抵制其公认的影响力了。”

最后,我们来看本书作者总结的欧美文化奖这个游戏模式的规则。

首先,一个欧美文化奖的成本有多高呢?这个问题其实没有确切答案。对大多数奖项来说,颁奖成本大约是奖项价值的十倍,而且还需要一大笔启动资金,来维持每年管理、评审和颁奖所涉及的成本。对于那些长期运作的大奖来说,由于有足够的品牌价值,能够吸引大量赞助商,每年为了颁奖花掉几百万美元预算是家常便饭的事情。比如建筑界的普利兹克奖,要负责把评审们送到世界各地参观被提名的建筑,光报销差旅费就得有数十万美元。

大多数家底只有几万美元的奖项,也有穷的办法。比如作者发现,“在评奖行业的工作人员中,志愿者或低薪员工的数量惊人,他们高度依赖专业上的关系和义务的网络、友谊以及利益的交换”。换句话说,维持奖项运转靠的是“社会资本”,而不是经济资本。这方面“受灾”最严重的是评委们,他们的评选工作可能非常费事,但是往往又收不到多少钱。比如图书奖可能会要求评委阅读超过100本书,就算是读得快的人来说,可能也得要在三个月内平均每周花费40小时来读书。作者在书中引用一个布克奖评委坦白,“如果你算一算,显然人们不可能把它们都读完……撒谎是惯例”。

但是文化奖作为一种声誉经济,对评审们来说,被提名为评审是对他们成就的认可,他也能够获得声望。特别是那些重要奖项,以后是能够写进简历的。而对奖项来说,也是希望用评审所拥有的声望为奖项“贴金”,是评审用自己的声望给奖项的“投资”。所以很多奖项一开始都是靠大牌评委一炮而红,先积累足够多的声誉,然后再设法达到一个可持续发展的水平。这有点像那个笑话:我先跟巴菲特说我是比尔·盖茨的女婿,要他50%的股份;然后我再跟比尔·盖茨说我有巴菲特50%的股份,让他把女儿嫁给我。第一步其实是最难的,你得先有足够的社会资本,让你能够动用人脉找到巴菲特,而后面其实反而简单很多。作者总结,评委们“参与评奖并不是通过工作换取报酬,但这还是一种经济交易,因为他们出借或投资了自己的声誉,将声誉投入流通以得到回报。文化奖自身也得到了总回报的一部分,并从交易中象征性地获利”。

不过有意思的是,作者发现,很多欧美文化奖不是靠正面新闻,而是靠丑闻炒作起家的。他们在流量时代之前,就懂“黑红也是红”的道理。比如诺贝尔文学奖,第一次颁发时就没有发给托尔斯泰,而是给了一个不出名的法国诗人。要知道,托尔斯泰可比诺贝尔还有名;而且接下来直到托尔斯泰去世,他都没有获奖。这虽然堪称诺贝尔奖的最大丑闻,但正是因为这个丑闻,诺贝尔奖才会拥有更高的知名度。类似的还有布克奖,一开始没有什么名气,也没有多少奖金。但是从1970年开始颁发,布克奖连续几年都闹出丑闻,要么是获奖者大骂赞助奖项的布克公司,要么是评选标准被人质疑。但布克奖的管理方把丑闻都当成了重要的宣传机会,让奖项本身拥有了更高的知名度,最终在几年后获得了BBC的转播合同,站稳了脚跟。

最核心的问题是,主办方怎么保证奖项的“品位”够高,不至于损伤未来的声誉?这就是奖项管理者需要动脑筋的地方。他们既需要请有声望的评审,又不能让评审们太自行其是,而是要在一定范围内作出限制,使最后的结果符合自己的需求。书里总结了几个步骤或者原则。第一,当然是限制评选资格。其中有一个小技巧,就是要求入围者必须同意出席颁奖典礼,这就很自然地把那些和管理方有矛盾的候选人排除了。第二,就是通过由管理方主导的提名环节,进一步缩小范围。第三,就是再增加初审机制,把有潜力的获奖者高亮出来。很多时候,这些初评员要么是管理者本人,要么是管理方的工作者、同事、朋友等等。最后,管理者还可以通过增减评委会人数,让评选更受控。这些操作会随着奖项的官僚化、机构化而不断增加,最后管理者会成为“评委们的评选者”,实现文化奖的权力转移。书中引用的作家评论说,“决策权从写书的人向买卖书的人转移”,文化奖也因此拥有了更多的商业营销价值。

好,篇幅有限,这本书的精华部分就讲到这里,我们也可以重新建立自己对文化奖的看法。

文化奖是文化产业发展的结果,也是动力,它是各方交易的平台,使艺术创作的经济回报变得更加丰厚,也让金钱的力量更深地干预艺术创作。我们会发现,有些主流文化奖的商业性会增加,或者越来越不敢冒风险评选一些冷门佳作。但其实,文化奖的商业色彩并不一定完全是坏事。如果没有文化奖提供的商业机会,文化产业不会有今天这么繁荣。所以作者会不无惋惜地说,文化奖“似乎总是在真正的文化活动与肮脏的竞争和贪婪之间摇摆”。当然这不是说,我们就完全不信任文化奖了,而是说既然了解了奖项的迭代原理,我们可以选择性地去关注那些新兴的奖项;而了解了狂欢和严肃的矛盾,我们应该更冷静地看待每年那些眼花缭乱的艺术大奖,把关注点放得更广一些,挑选更适合我们自己口味的作品。

好,以上就是为你介绍的全部内容。如果你对书中其他内容还有兴趣,也建议你去阅读原书。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.文化奖的意义在于形成“声誉经济”,为艺术家提供一个将才华转化为声望和经济利益的平台,同时赞助者也能借此获得声望,参与者各取所需。

2.文化奖数量暴增的原因一是模仿成功奖项开拓新领域,二是采取差异化策略挑战主流、捍卫艺术,但最终往往又回归主流。同时,商业利益的驱动也促使更多奖项诞生。

3.文化奖的成本包括奖金、管理费用等,资金来源主要靠赞助,而评委等参与者主要靠声誉回报维系。文化奖有时会利用丑闻制造话题,提高知名度。奖项主办方会采取各种手段限制获奖范围,使文化界的权力逐渐从创作者转移到管理者手中。