《圈层效应》 李南南解读

《圈层效应》| 李南南解读

关于作者

本书的作者有两位。第一位是哈佛大学的客座教授,叫托马斯·科洛波洛斯。在过去20多年里,他一直致力于商业趋势研究,目前主攻的研究方向是95后的消费模式。第二位作者叫丹·克尔德森,是美国信息架构公司的总裁。这家公司目前主要的业务,就是帮助一些大企业,设计针对跨年龄层协作的企业文化。

关于本书

95后,即“Z世代”,是移动互联网世界的“原住民”,在其成长过程中形成了各种不同的种类的圈层。因为不能进入圈层,越来越多商业巨头正在丧失“讨好”年轻人的能力,面临流量变现难、转化率降低等窘境。实际上,高 GDP、低出生率的生活环境,使95后生而享有远高于其他人的可支配资源。通过20年持续研究,作者总结出了95后圈层的6大特点:年龄包容性、在线化、低技术门槛、财富影响力下降、文化跨界和创意思维。无论是开发产品、制造话题,还是吸引用户、创造市场,只有读懂圈层,才能找到了符合95后市场的商业逻辑。

核心内容

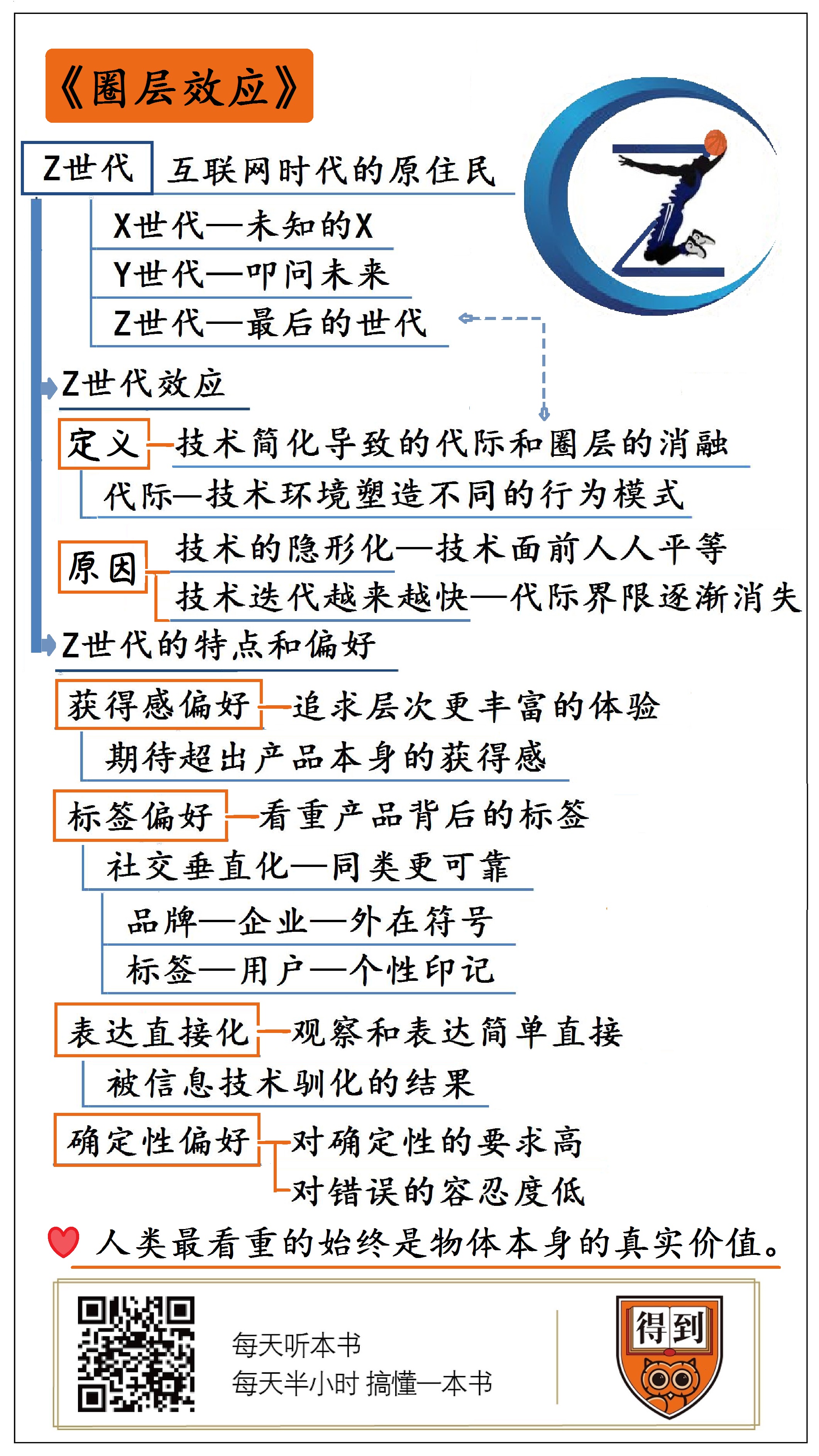

什么是Z世代效应?它指的是,由于技术的隐形化,导致以往的代际边界被瓦解,圈层之间的界线消融。不同年龄、社会阶层、教育背景的人,可以使用同一种技术,感受同样的文化,接收同样的信息。同时,未来技术迭代的速度越来越快,代际之间的距离将缩短到难以清晰界定。

Z世代有哪些特点?一共有四点。第一个叫获得感偏好,也就是,期待一个产品能够提供超过它本身的获得感。第二个叫标签偏好,他们不光看重产品本身,更看重它背后的标签。第三个叫表达直接化,也就是在情感和信息的表达上直来直去。第四个叫确定性偏好,也就是对确定性的要求更高,对错误的容忍度更低。

你好,欢迎每天听本书。

今天为你解读的书叫《圈层效应》。这本书的副标题是,理解消费主力95后的商业逻辑。

你可能已经看过很多95后的消费调查。像腾讯、阿里巴巴、百度,都专门做过调研,在网上都能查到,数据一目了然。比如95后偏爱短视频、二次元、高颜值产品等等。有关95后的资料,似乎已经很充分了。那么,在这些数据的基础上,这本书又提供了哪些独特的价值呢?

答案就在这本书的书名上。这本书的英文原名,直译过来,应该叫“Z世代效应”。Z,就是英文字母Z。Z世代,也被称为互联网时代的原住民。它以95后为主,但又不局限于95后。那么,Z世代效应,又是什么意思呢?

说到这,咱们得强调一下,Z世代效应和Z世代,听起来很容易混淆,这其实是两个不同的命题。Z世代指的是在技术简化的互联网时代里,人们体现出的一种行为方式和生活态度。这些特点在95后的身上,体现得最明显。

而Z世代效应,指的是通过技术的简化,将不同的代际联合起来,让代际之间的边界越来越模糊,圈层之间的边界逐步消融的现象。简单说,Z世代效应,指的就是,因为技术的简化而造成的,代际和圈层的消融。

在这本书里,作者提出,Z世代,将是最后一个,可以用代际命名的世代。技术的快速演化,最终将消融代际之间的界线。读懂Z世代效应,你就明白了,代际到底是怎么被技术终结的。

说到这,我们就很清楚了。这本书主要探讨的问题其实有两个。第一个是Z世代效应。也就是,代际的界线是怎么消失的?第二个是Z世代本身,也就是,Z世代底有哪些特征?

本书的作者有两位。第一位是哈佛大学的客座教授,叫托马斯·科洛波洛斯。在过去20多年里,他一直致力于商业趋势研究,目前主攻的研究方向是95后的消费模式。第二位作者叫丹·克尔德森,是美国信息架构公司的总裁。这家公司目前主要的业务,就是帮助一些大企业,设计针对跨年龄层协作的企业文化。

接下来,我将为你带来两部分内容。第一部分,我们说说什么是Z世代效应?代际为什么会被终结?第二部分,我们说说Z世代本身,看看他们有哪些特点。

首先,第一部分,什么是Z世代效应?前面简单说过,Z世代效应,指的是因为技术简化导致的,代际界线的消融。那么,技术简化,为什么会导致代际消融呢?

在回答这个问题之前,咱们先回到 Z 世代这个概念。说说这个代际是怎么来的?

Z 世代,是 X 世代,Y 世代的延续。X 世代的说法,最早出现在美国。特指1965年到1976年出生的人。其中 X,是英文单词 excluding 的缩写,意思是,被排挤。X 世代,意思就是被排挤的一代。

这里的被排挤,指的是这代人出生的时候,赶上了美国文化的动荡时期。60年代开始,美国出现了大量的反文化运动,也就是和以往的主流文化不相容的文化现象。比如摇滚乐、性解放、嬉皮士文化等等。同时,这代人就业的时候,也就是1980年到1990年间,又赶上了美国的经济低谷。在整个80年代,美国政府赤字快速上升。美国从世界上最大的债权国,变成了最大的债务国。同时,在这10年里,美国政府过度开发房地产,导致房屋大量空置,房地产商因为还不上银行的钱,导致银行出现大量坏账,不少中小银行倒闭。经济和就业形势都大不如前。

换句话说,X 世代在出生的时候,赶上了主流文化的低谷,就业时,又赶上了经济低谷。所以被称为 X 世代,也就是被排挤的一代。后来,也有人把 X 理解成未知数,也就是方程式里那个等待求解的 X。因为这代人出生在一个文化多元,社会多变的年代。这导致他们没法用一个简单的标签来定义,所以就被称为未知的 X。

1991年,一位加拿大作家,叫道格拉斯·柯普兰,写了一本书,书名就叫《X 世代》。从那时开始,X 世代正式成为一个流行词。

而 Y 世代是 X 世代的延续,专指1984年到1995年间出生的人。当时正赶上美国二战后的第二波婴儿潮,这代人占目前美国人口总数的1/4以上。同时,Y除了字母顺序上的延续,也有它自己的含义。Y,和英文单词 why 同音,也就是为什么的意思。因为这代人恰好赶上了计算机这个新技术的普及,很多新事物也在这个时期出现。所以,他们被称为 Y 世代,英文单词why,为什么,有着叩问未来的意思。

Y 世代之后,就是 Z 世代,也就是咱们今天的主角。字母Z,是X、Y的延续。同时,作者认为,Z 世代,也有另一重含义。Z 是26个英文字母的最后一个。所以,Z 世代也可以理解成,最后的世代。因为这是我们能够用世代命名的,最后一批人。

说到这,咱们就自然而然引出开篇时的那个疑问。Z世代为什么会成为最后的世代?代际到底是怎么被终结的?圈层又是怎么消失的?作者认为,最根本的原因是,技术的隐形化。

作者认为,代际不是一个简单的年龄概念。而是一个时期里,一代人被特定的技术塑造的结果。因为每代人成长时,面对不同的技术环境,所以就养成了不同的行为模式。

比如,在电脑普及初期,上网很麻烦。首先你得会操作电脑,会打字,会拨号上网。假如想视频聊天,还要专门给电脑配上摄像头和麦克风。很多人在面对新技术时,会产生畏难情绪。这就导致,以前老年人不喜欢上网,上网是年轻人的专利。而以电脑为中心,又延伸出了一整套,专属于年轻人的行为模式。比如网络文学、交网友、玩网游等等。

但是今天,这种情况发生了转变。技术变得越来越无形。以前你能感知到的技术,变得越来越让你感觉不到。技术的门槛几乎消失了。比如,过去上网需要安装网线,还需要拨号。但现在,无线 WiFi 几乎无处不在。它几乎成了空气的一部分。再比如,过去要想翻译英语,需要查字典,或者用翻译软件。但是现在,智能眼镜已经可以实时识别。你看到一个英文,在眼镜上就自动显示出翻译好的中文。你几乎感觉不到翻译这个环节的存在。再比如,订外卖。不管饭店里有多忙,门口排了多长的队,也不管外卖小哥这一路有多辛苦,你能看到的,只有最后拿到手的这份整整齐齐的外卖。

换句话说,技术的高墙,把人们隔成了不同的代际。但是现在,这堵墙正在消失。越来越简单的技术,越来越细致的分工,让我们感知不到过程,只能看到确定的结果。作者甚至说,这些隐形的技术,会给人们造成一种错觉,认为它是自然规律的一部分。

而且技术的隐形化,不仅仅消除了技术屏障。它也在很大程度上,弱化了文化、教育背景和社会阶层的屏障。

比如,互联网提供了一个去中心化的传播环境,每个人都可以发表观点。个人影响力不再仅仅由财富和知名度决定,每个人都可以借助互联网,把个体的价值最大化。

再比如,互联网还降低了知识的传播门槛。中学生可以通过 3D 打印,制作出精密的科研模型。远在肯尼亚的贫困学生,可以通过互联网,收看哈佛大学的线上公开课。

总之,以往区分代际和圈层的界线,比如年龄、财富、教育背景等等。这些边界都因为技术的进步,变得越来越模糊。换句话说,技术面前,人人平等。

说到这,你可能会觉得,技术趋于无形,只是把之前的代际,融合在了一起。但是,以后还会产生新的代际啊,为什么说 Z 世代会是最后一个代际呢?这是因为,未来的技术更迭,将越来越快。

过去,每10到15年是一个世代。在这段时间里,社会的文化和技术不会发生翻天覆地的改变。这代人身上会具备一些普遍的特征,我们可以用一个统一的代际来命名。但是未来,技术的更迭速度越来越快,代际之间的距离会缩短。未来,可能每隔一两年,甚至更短,人们的生活环境就会发生不小的改变。这时,代际之间的界线,已经很难再做一个精确的区分了。当一个代际小到一定程度,它也就不能称之为一个代际了。

而且,退一步,就算我们可以把代际划分的得很精细,比如96后、97后、98后。你也会发现,同一个年龄段的人,他们彼此之间,也很难成为一个统一的代际。因为代际的规模,正在被技术进一步打散。人们的爱好越来越细化。而且有共同爱好的人,更容易聚在一起。

比如,百度现在有2000多万个贴吧,而且这个数字还在继续增长,其中很多看似冷门的贴吧,都有很多用户。像专门研究抓娃娃机的贴吧,多肉植物贴吧,不吃香菜贴吧等等。

有学者说,未来,人类将迎来再一次的部落化。也就是信息技术把人群隔离成了一个个部落。具有相同爱好和价值观的人聚在一起。不同部落之间,联系会越来越微弱。当然,这又是另一个复杂的研究。咱们在这就不多说了。

以上就是第一部分内容。什么是Z世代效应?它指的是,由于技术的隐形化,导致以往的代际边界被瓦解,圈层之间的界线消融。不同年龄、社会阶层、教育背景的人,可以使用同一种技术,感受同样的文化,接收同样的信息。同时,未来技术迭代的速度越来越快,代际之间的距离将缩短到难以清晰界定。所以,作者认为,Z世代将是最后一个可以清晰界定的世代。

那么,作为最后一个世代,Z世代有哪些特点呢?接下来第二部分,我们就说说这本书的另一个主要内容,以95后为主的Z世代有哪些偏好?注意,这可不光是95后本身的特征。在新技术面前,我们每个人的行为模式,都在被塑造。只不过,95后是新技术世代的原住民,被新技术影响的程度更深。这些特征,在他们的身上体现得更明显。

第一个偏好是,追求层次更丰富的体验。信息时代,人们的生活节奏越来越快,时间是稀缺资源。这就导致,人们越来越追求时间的使用效率。所以,人们希望在有限的时间里,获得尽可能丰富的体验。在用户购买一个产品的同时,能够感受到高出这个产品本身的获得感。

比如,以前你要开一家饭馆,最重要的是把菜品做好。但是,对于95后来说,这还不够。你还得提前在网上给自己的饭馆造势,把它打造成网红店,让人在小红书、大众点评、抖音之类的应用上能看到它,对它产生期待。这样在吃饭时,顾客就有了打卡和拔草的获得感。同时,你还要注意店内的装饰,要适合拍照。这样人们不光可以吃饭,还可以拍照发朋友圈。你看,这么一来,顾客不光在这里吃到了可口的食物,还额外获得了打卡、拔草、发朋友圈的体验。你的产品,就给用户提供了超出产品本身的获得感。

再比如,你一定已经注意到,很多产品都采用游戏化的设计方式。像一些瘦身 App,往往都会设置一个像游戏一样的勋章系统。每完成一个阶段的瘦身计划,系统就会给你配发一枚勋章。同时,它还提供排名功能。假如你的好友也用了这款软件,你们就能看到彼此的瘦身情况和排名。你看,在提供瘦身计划的同时,这个产品还提供一种游戏式的成就感和社交体验。

这是Z世代的第一个偏好,追求层次更丰富的体验,我们可以给它起个更好记的名字,叫获得感偏好。

第二个偏好叫标签偏好。也就是,我们在购买一个产品时,不光看重产品本身,也很看重它背后的标签。用什么样的东西,就代表我是什么样的人。所以,商家在推广产品时,一定会给产品打上清晰的标签。

注意,这里的标签,说的可不是品牌。品牌来自企业,是企业赋予产品的一个外在符号。而标签来自用户,是用户给这个产品打上的个性印记。前面说过,95后的社交更加垂直化。互联网技术,让他们更容易找到志趣相投的人,并且聚在一起。对他们来说,同类比明星更可靠。

你看,抖音上就经常出现这种情况。突然有一天,某几个人开始秀一件商品。过不了几天,这款商品的视频就会铺天盖地。比如有一款鞋叫 AJ,也就是乔丹。这款鞋并不便宜,款式不同,售价从1000到上万不等。第一个视频出现之后,没过几天,这双鞋就成了潮人必备,据说差点卖断货。因为秀这双鞋的,全是同龄人眼中,又潮又酷的那批人,跟明星比起来,人们更愿意相信同类。买这个产品,就等于买了AJ背后那个潮人标签。

第三个偏好叫做表达直接化。也就是,有话直说,不拐弯抹角。比如,现在网上流行一句话,是这么说的。有人问你,约吗?这是对你最大的肯定。有人跟你说,不约。这是对你最大的否定。其中,约吗和不约,是95后网民聊天时的高频词。你看,在情感的表达上很直白。

再比如,跟70后、80后相比,95后更愿意在网上秀出自己的照片,和日常生活的短视频。这是自我展现上的直接。

再比如,95后偏爱高颜值的产品,喜欢高颜值的明星。当然,别的代际也喜欢。只不过95后对颜值更看重。一个明星可以没有演技、不会唱歌、不会跳舞,但一定要长得好看。这就导致很多没有成熟作品的艺人,反而成了流量明星。这是爱好上的简单直接,也就是不看别的,只看脸。

其实,这并不是因为95本身眼光肤浅,而是被信息技术驯化的结果。首先,95后在信息的表达上,没有技术门槛。你看,80后上网时,接触到的最早的通讯工具是 QQ。这就要求,你得有一台能上网的电脑,而且只能通过打字交流。因为多了打字这道工序,所以我们就多了一重思考。在敲击键盘时,会稍微斟酌用语,想想这句话到底该怎么说。但是,到了95后这一代,他们可以用移动互联网,随时随地,发语音、发视频、发表情包。信息传递变得更快捷,中间少了打字这道工序,也就等于抹除了措辞的思考时间。这就导致他们养成一种习惯,有话就说。

其次,95后成长在一个信息快速膨胀的年代。所有的信息都在他们的面前快速闪现。这就导致,他们的注意力被不断冲刷,很少有时间去静下心来,仔细审视每一个信息。除非特意关注,否则他们能触及到的,只有最表层的信息。那么,对于艺人明星来说,最表层的信息就是脸。所以,看脸时代的背后,不是人们太肤浅,而是发达的信息技术,驯化了人们的观察习惯。这就导致在这个环境下成长起来的一代人,在观察和表达上,都更加简单直接。

说到这,你可能会有一种感觉,觉得 Z 世代喜欢的东西,有点华而不实。你看,他们期待超过产品本身的获得感,看重产品背后的标签,又看重高颜值。那么,这是不是就意味着,他们对产品本身的品质就没那么在意了呢?当然不是。接下来要为你介绍的第四个特点,也是最重要的一点,叫作确定性偏好。也就是,对确定性的要求非常高,对错误的容忍度非常低。

比如,IBM 曾经做过调研,发现95后对技术的要求特别高。他们很难容忍响应迟钝,反应慢的技术。手机不能慢,软件不能卡。一旦有这些情况发生,他们放弃这项技术,换手机、卸载软件的概率,要比80后、70后高。

再比如,2019年,360发布了《315中国网民互联网消费投诉研究报告》。结果发现,过去一年里,90后和00后是互联网消费中,投诉量最多的人群,占投诉总人数的60%以上。这些都说明,Z 世代的年轻人,对错误和不确定性的容忍度,要低于其他代际。

当然,背后的原因不难理解。技术越来越先进,人们获得的确定感越来越强。而95后恰好是在这个环境下成长起来的。他们被这种确定性包围得更彻底,对确定性有更强的偏好也是理所当然。

所以,光凭玩概念,顶多能在短时期内吸引注意力。要想真正获得认同,几乎不可能。

比如,2018年有一种餐厅遍地开花,叫泡面食堂。顾客定位是90后、95后年轻人。餐厅里卖的,是来自世界各地,不同国家和地区的方便面。店家会对方便面做一些加工,把它们变得跟包装上一模一样。你买了红烧牛肉面,店家就会在上面放几块牛肉,连摆放的角度,都和包装上一模一样。这类商店主打的口号也很诱人,叫你和世界之间,不过是一碗泡面的距离。泡面的价格,最便宜的是38一碗。

你看,从概念上看,很小清新,很文艺。而且店里很适合拍照发朋友圈。但是,这种模式出现不到一年,就出现了关店潮。很多人表示,吃过一次,就不会再吃第二次。因为一碗泡面38,太不划算了。

换句话说,说一千道一万,不管针对什么样的年龄层,主打什么样的概念,我们最终看重的,还是一个东西本身的真实价值。

以上就是第二部分内容:Z 世代有哪些特点?一共有四点。第一个叫获得感偏好,也就是,期待一个产品能够提供超过它本身的获得感。第二个叫标签偏好,他们不光看重产品本身,更看重它背后的标签。第三个叫表达直接化,也就是在情感和信息的表达上直来直去。第四个叫确定性偏好,也就是对确定性的要求更高,对错误的容忍度更低。

到这里,这本《圈层效应》的精华内容,已经为你解读完了。回顾一下,这本书主要说了两部分内容。

第一个是Z世代效应,也就是,代际和圈层是怎么消融的?是因为技术的隐形化,让以往用来区分代际和圈层的指标失效。不同年龄、财富、教育背景,可以使用同样的技术,接受同样的信息,感受同样的文化。同时,技术的迭代越来越快,我们很难再用传统的代际来区分人群。所以,传统的代际界线就逐渐消失了。第二部分内容是,Z世代有哪些特点和偏好?一共有四个,分别是获得感偏好、标签偏好、表达直接化和确定性偏好。这部分刚讲完,就不多说了。

虽然这本书针对的是以95后为主的 Z 世代。但是,你一定已经发现,95后的很多偏好,在所有人身上都有所展现。归根结底,代际的特征与年代无关,是环境塑造的结果。未来,可以想象,随着技术更加深入每个人的生活,我们受到技术的影响将越来越深。不同年龄层之间的差异,会越来越小。所以,研究 Z 世代,不光是在研究一个代际,也是在研究每个人未来的自己。

撰稿:李南南 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

1.技术的隐形化,让以往用来区分代际和圈层的指标失效。不同年龄、财富、教育背景,可以使用同样的技术,接受同样的信息,感受同样的文化。技术的迭代越来越快,我们很难再用传统的代际来区分人群。所以,传统的代际界线就逐渐消失了。

2.Z世代有哪些特点和偏好?一共有四个,分别是,获得感偏好、标签偏好、表达直接化和确定性偏好。