《印象巴黎》 刘玄解读

《印象巴黎》|刘玄解读

关于作者

罗斯·金(Ross King),加拿大学者、畅销书作家,长期在欧洲和北美讲学。著有《莱昂纳多和最后的晚餐》《米开朗琪罗与教皇的天花板》《布鲁内莱斯基的穹顶》等。

关于本书

这是一本改变你对西方艺术史理解的书。美国内战的时候,在大西洋对岸的巴黎,那些后来的印象派画家,展出了自己最初的一批作品。他们并没有得到认可,而是得到来自法国艺术机构的蔑视和嘲笑。为什么会这样呢?那时的巴黎是世界的艺术中心,在那里发生的革命活动足以重塑历史和文化,并引发全世界范围内的共鸣。

核心内容

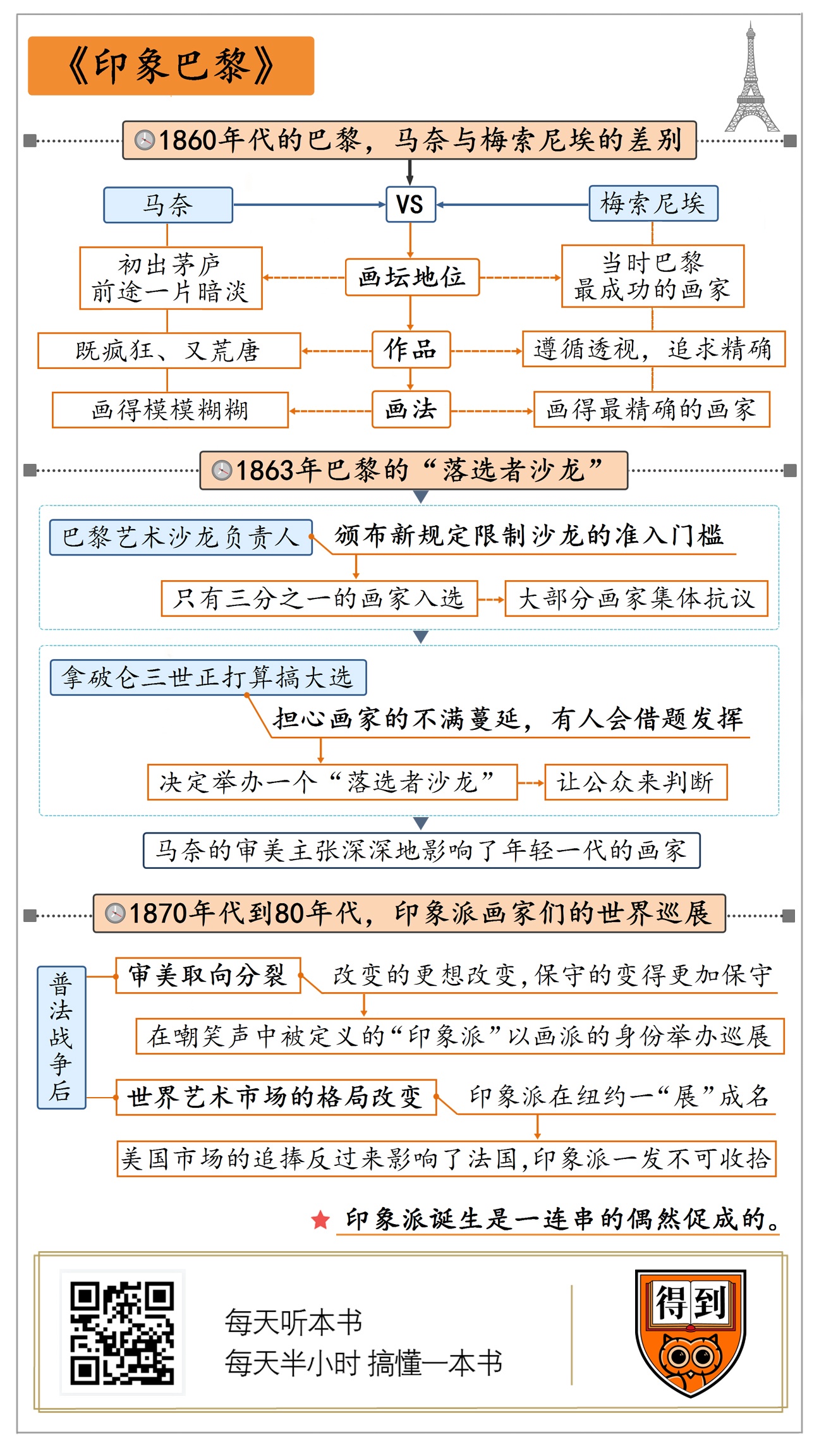

这本书是围绕两个人物的故事来讲的。一个是法国传统画法的大师梅索尼埃;另一个是印象派的先驱法国人马奈。梅索尼埃是守旧派,马奈是革新派,他们代表了两种对立的审美追求,两个人的命运也是截然相反。他们俩死后,梅索尼埃从画坛神话成了法国的耻辱;相反,马奈从画坛笑柄成了一代宗师。他们两个命运的为什么会反转?这个问题的答案,正是印象派诞生的原因。

今天我要给你讲的书名字叫《印象巴黎》,印象指的是西方艺术里的印象派,这本书讲的是它诞生的故事。

印象派诞生这个事,在艺术史上特别重要,因为它把艺术史分成了两段。在印象派诞生之前,画画得画得像,说得专业点叫精确地描绘客观世界,在它之后呢,像不像就不要紧了,重要的是表达内心的感受。你想想莫奈的《印象·日出》,梵高的《向日葵》,是不是都不太像,而且你能够从画里感受到画家强烈的情绪。

这也符合艺术发展的规律。确实啊,有了照相机,画得像就不稀罕了,艺术追求肯定得变,这样看的话,印象派诞生好像是必然的。

但真的是这样吗?

我们再往深想一点,找到了一种合理的解释,就能证明一件事必然会发生吗?

人们喜欢这样的说法,是因为我们希望历史是确定的,有规律可循。但是,《印象巴黎》这本书会告诉你,事实不是这样的,印象派其实是因为一系列非常偶然的事件才诞生的。

这本书的作者叫罗斯·金,是英国著名美术评论家。他做研究很大胆,敢去写那些艺术史上那些早有定论的大事件,但是,他总能找到一个很巧妙的切口重新解释这个事件。比如,这本书他讲印象派,就没选莫奈、塞尚这些最经典的代表人物当主角,反而选了两个编外人士。一个是法国传统画法的大师梅索尼埃;另一个是印象派的先驱法国人马奈。

为什么从他们俩写起?马奈和梅索尼埃,这两个人物的反差太明显了:梅索尼埃是守旧派,马奈是革新派,他们代表了两种对立的审美追求,两个人的命运也是截然相反。他们俩死后,梅索尼埃从画坛神话成了法国的耻辱;而马奈呢,反而从画坛笑柄成了一代宗师。艺术家坚持不同的理念,有时候就像是一场豪赌。梅索尼埃赌的,是审美追求不会变,所以他坚守传统;马奈赌了变,所以他要寻求突破。而印象派呢,就是一群跟着马奈下注的画家。最终,马奈和印象派赌赢了。

今天解读里,我会分三个部分来给你讲讲这个赌局。第一部分我们先了解一下这两位主角,看看他们为什么会做出相反的选择。接下来的两个部分,我要讲对赌局有决定性影响的两次重要画展。这两次画展都是因为极其偶然的因素出现,却改变了历史的走向,成就了马奈,也成就了印象派。

好,让我们一起回到1860年代的巴黎。那个时候,马奈和梅索尼埃的主要差别还不是审美追求,而是在画坛地位。

梅索尼埃是当时巴黎最成功的画家。他的好朋友、法国作家小仲马说:梅索尼埃就是代表法国的画家。在梅索尼埃之前,还没有画家享受过这么高的赞誉;也没有哪个画家能像他这么有钱,他有豪车(当时速度最快的邮马车)、有大宅,宅子里有花园、池塘,还有抽水马桶、自来水这些当时很高科技的设施。

相比之下,初出茅庐的马奈前途一片暗淡。马奈是个公子哥,他学画是因为父亲觉得他学习太差了,实在当不了律师。学画的时候,他没有选正统的法兰西艺术院,而是跟着一位老师在画室里学,一学就是10年。他的老师出了名的宽宏大量、眼界开阔,可是连这样的老师都认定,马奈在画画上真的没什么前途。老师的判断也没错,当时几乎没有人想买马奈的画。

在19世纪的巴黎人看来,马奈的画既疯狂、又荒唐。1859年,27岁的马奈苦练了10年,向巴黎画坛交出了自己的出道作品《喝苦艾酒的人》。他画的是一个醉汉,站在昏暗的灯光下,脚边扔着一个酒瓶子。

人们觉得这张画疯狂,倒不是因为他画了个醉汉,而是因为画里的人带着黑色礼帽。为什么呢?礼帽是新兴资产阶级的服饰,这说明马奈画得是现代的巴黎人。对当时的大多数人来说,艺术作品应该画神话故事或者英雄传说,在一幅正经艺术作品上看到一个19世纪的现代巴黎人,实在太让人震惊了。这就像电视上从来都只有古装片,突然出现一部现代剧,你想想,反差得有多大。

不过,《喝苦艾酒的人》最让人难接受的地方还不是主题,而是画法。人们觉得马奈画得模模糊糊,好像还没画完就把画交出来了,简直是荒唐。当时正统的画风是法兰西艺术院培养出来的学院派。他们继承古典传统,遵循透视,追求精确。梅索尼埃就是世上画得最精确的画家。他虽然不是正统学院派,没读过法兰西艺术学院,但是他在追求精确这一点上做到了极致,据说他的画经得起用放大镜推敲细节。而马奈呢,他画得一点都不精确,笔道粗糙,油彩很厚,看起来模模糊糊的。在当时的观众眼里,模模糊糊根本就不是什么新风格,而是马奈功力不够,控制不好画笔。

梅索尼埃追求画得更精确,这不奇怪,按一般人的理解,画家当然要在技艺上精益求精,追求极致。但是,马奈为什么非要颠覆传统呢?

今天的人回顾那个时代,会说:马奈不是画得丑,他只是跑得比美更快。马奈捕捉到了时代的趋势——有了照相技术之后,精确太容易做到了,这种追求就变得没有意义了。但是,罗斯·金说,真实的马奈可没有这种先见之明。某种意义上说,马奈画得模模糊糊,和梅索尼埃追求极致精确,没有本质区别。他们都是出于画家的本能,想要在技巧上寻求突破。这是画家的职责,他们俩的区别,只是突破的方向不一样。就像我们在开头说的,他们俩都是在赌博。一个赌了审美追求会变,一个赌了不变。如果你是一个1860年代的巴黎人,就会觉得马奈的选择太可笑了,明显是梅索尼埃会赢啊。但是,历史偏偏就没有按人们预期的方向走。

吴伯凡老师聊起这本书的时候,提到一个很有意思的观点。他说:历史改变走向,一定有一些关键变量。没有这个变量,改变就不会发生。这些变量可能是跟事件无关的,非常偶然的因素。在印象派的故事里,有两次画展发挥了至关重要的作用。这两次画展,让马奈和印象派画家那些不可能被主流接受的作品,出现在了世人眼前。有趣的是,这两次画展都是意外举办的。

所以,想找到让印象派赢了这盘“赌局”的关键变量,我们就得说说两次意外举行的画展。

第一次意外的画展是1863年的巴黎的“落选者沙龙”。解读第二部分,我们就来说说这届沙龙。

马奈第一次交出的作品没有受到认可,他收敛了自己的年轻放肆,画了两张不那么颠覆的画,虽然也有点争议,但是勉强算是出道了。到了1863年,马奈又按捺不住自己,打算提交一张比《喝苦艾酒的人》还过火的画。这张画就是他的代表作《草地上的午餐》(听书解读的《观看之道》也讲了这张画)他的构图参考了一幅文艺复兴时期拉斐尔的一幅版画,你可以理解成一种致敬吧。这张画延续了马奈模模糊糊的风格,里面也有穿着现代服饰的男人,而且,他在画的中间还画了一个裸体女人。艺术作品里出现裸体没什么稀奇,但是以这样一种方式出现在一个巴黎人的日常生活场景中,当时的人就很难接受了。他们觉得,这哪儿是什么致敬,根本就是赤裸裸的低俗。马奈这个轻狂的年轻人,就是故意要挑战人们的道德底线。

马奈心里也知道,人们肯定很难接受这张画,但是他还是向巴黎沙龙提交了这幅作品。因为他别无选择,对当时的画家来说,把作品送去沙龙展出,然后等待买家来买,几乎是他们成名、赚钱的唯一路径。

19世纪的巴黎沙龙,是一个由政府资助,面向大众开放的大型画展,是巴黎的年度盛事。罗斯·金在书里说,巴黎沙龙对大众的吸引力,比公开行刑还要大。沙龙每年5月开始,展览6个星期。总人口170万的巴黎,有100多万人会去沙龙看画展,平均每天2万多人。做个不恰当的比方,巴黎沙龙有点像奥斯卡电影节,肯定会上热搜,是所有人都会关注、热议的大事。人们看画的心态,也跟今天的人看电影的心态也差不多,会追星,会骂人。梅索尼埃就是沙龙捧出来的大明星。人们会站在他的作品面前,赞叹人的双手可以创造出如此精妙的东西,然后把画买回家,挂在自家客厅的墙上。

巴黎沙龙最实际的功能就是卖画。有的艺术评论家就很瞧不起巴黎沙龙,觉得沙龙根本就是个大市集,它展出的画作,跟展销会上的猪肉也没什么本质区别。不过对画家来说,在沙龙卖画是他们主要的生计来源,所以大部分画家都会不惜代价让自己的作品参展,否则他们一年的辛苦创作就得不到任何回报。这也是马奈参加沙龙评选的主要原因。虽然他很清楚自己的画挑战了主流审美,但是他心里还是抱着一丝希望。毕竟有颠覆就会有争议,有争议就会有知名度,有了知名度,没准还能卖个好价钱呢。

这种事,之前也有过先例。有一个比马奈更有反叛精神的画家,叫库尔贝,过得就不错。他的画也很挑战主流审美,他坚决不画神话英雄,而是画现代人。他的名言是:我不画天使,因为我没见过他们。他经常向给沙龙交作业,但是大部分时候都被拒绝了。他还会得意扬扬地跟朋友说:我就是为了被他们拒绝。

在1863年之前,画家想在巴黎的艺术沙龙展示自己的作品还是挺容易的。画得还不错的画家,一般都能参加。但是,1863年,巴黎沙龙的负责人,尼沃凯尔克伯爵颁布了一系列新规定,限制了准入的门槛。比如评审团只能是法兰西艺术院的院士;减少画家提交作品的数量,等等。伯爵这么做,是因为他讨厌库尔贝这种不尊重传统的画家,他希望大家还是认认真真地画那些精确完美的、描绘神话和英雄的作品。

就这样,1863年的沙龙成了史上最严苛的一次,只有三分之一的画家入选了。马奈会落选在情理之中,《草地上的晚餐》太过惊世骇俗,但是其他的2000多个落选者,大多都觉得自己很冤枉。他们中还有很多小有名气的画家。马奈这个少数派,就这样意外得跟大多数画家站在了一起。画家们觉得,伯爵的新规定违背了举办巴黎沙龙的初衷,损害了画家的利益。他们甚至集体跑到伯爵家的窗户底下抗议。

但是,如果没有一个非常偶然的事件,也就是吴伯凡老师说的关键变量,画家的抗议估计也没什么用。马奈这张过火的作品,可能就不会对后世产生任何影响。这个关键变量,就是当时的法国皇帝拿破仑三世。马奈和梅索尼埃的人生,也从这里开始转向。

画家抗议的呼声太大了,直接传到了拿破仑三世的耳朵里。拿破仑三世当时正打算搞一次大选,他很担心画家的不满蔓延,有人会借题发挥,批评他不民主。于是,他决定举办一个“落选者沙龙”,让公众来判断一下评审团是不是太严苛了。这样,不仅能平息画家群体的愤怒,还能塑造一种民主的氛围。马奈那张本来在任何一届沙龙都不可能展出的作品《草地上的午餐》,就因为拿破仑三世这一转念,注定要跟大众见面了。

1863年的那届巴黎沙龙,比往年任何一届都热闹,那些充满争议的落选作品引来了大批看热闹的观众。沙龙一共展出了几千幅作品,单个展厅可能就有200幅画,密密麻麻地挂满了展厅的墙面,从地面一直到天花板。马奈的《草地上的午餐》被挂在了展厅最显眼的位置,因为负责人觉得这张画一定会引发众怒,得让大家看得清楚点。果然,马奈这张画成了这届沙龙的“大明星”——大量的人群挤到这个展厅,就是为了在画面前骂他。有人觉得他的画太伤风败俗;有人说他连画画的基本功都不会;还有人说不知道他到底要表达什么,画里的人物跟木偶一样毫无生命力。

马奈获得了巨大的名气,当然,并不是他想要的那种名气。用现在的话说,马奈成功地制造了“马奈现象”。尽管他本人很苦闷,甚至都不敢去他平常光顾的咖啡馆了,画也卖不出去,但是,他的审美主张,不管是画法上的“模模糊糊”,还是主题上选择“画现代人”,都铭刻在了1860年代,深深地影响了年轻一代的画家。

这就是1860年代巴黎艺术界涌动的暗流。新的视觉方式挑战着大众,也在改变着大众。人们涌向展厅,不再是为了欣赏梅索尼埃的妙手杰作,而是为了嘲笑和奚落马奈和他可笑的作品。不过,视觉上的颠覆有一个很奇妙的特点,大众一旦被颠覆过一次,很快就会见怪不怪。仅仅两三年以后,巴黎沙龙上描绘现代巴黎人的作品就多了起来。到了1868年,仅仅五年之后,跟马奈名字很像的莫奈,用一种同样看起来模模糊糊的方式画画,居然受到了一致好评。

不过,人们并没有忘记这也有马奈的功劳。有人还专门画漫画讽刺说:我们要感谢马奈,因为他启发了莫奈。

讲到这里你大概觉得,印象派这不是顺理成章要诞生了吗:审美标准不再是学院派的天下,新的主题、新的画法也慢慢被大家接受。但是,现实并不是这样,法国人依然看不懂马奈,哪怕他后来交的作品只是普通的人物,评论家们依然批评他,说他笔触不够细腻,主题不够高雅,甚至觉得他不够真诚。红了一把的莫奈,情况也好不到哪儿去,他的画很难卖,连生活都成问题。1870年以前,梅索尼埃依然是沙龙和市场的宠儿。

1863年的“落选者沙龙”,放大了马奈的影响力,影响了一大批年轻的印象派画家,同时扰动了原有的审美体系和市场标准,但是未来要往哪个方向走,其实还不明朗。如果没有这第二次画展,也就是1870年代到80年代,印象派画家们长达十几年的世界巡展,可能根本就不会有印象派这个流派,马奈和梅索尼埃的命运或许就不会有这么大的反转,整个西方艺术史可能都要重新改写。

在那次巡展之前,马奈、莫奈、塞尚这些画家虽然也都认识,但并没有结成什么团体。一开始,马奈心里还挺看不上莫奈和塞尚他们的。他觉得塞尚才是根本就不会画画。塞尚也是每届沙龙都交作品,但是他一次都没有入选。如果要说这些印象派的画家有什么共同特点,那就是他们都是年轻的、新一代画家。

最终他们能结成一派,向世界宣扬他们审美主张,背后也有一个关键变量起作用。这个关键变量是普法战争。1870年到1871年,法国跟德国,也就是当时的普鲁士打了一仗。普鲁士军队一路打到了巴黎,画家们参军的参军、逃跑的逃跑,巴黎的艺术圈彻底被打破了。这对印象派的崛起起到了决定性的作用。下面,我分别从观念和市场两个方面来分析一下。

先说观念。普鲁士军队走了以后,整个法国沉浸在一种悲观、消沉、低迷的状态里。马奈和梅索尼埃所代表的审美取向,在这个时候分裂成了两个阵营:改变的更想改变,保守的变得更加保守。

这时候,马奈创作了一幅新作《好啤酒》,正好迎合了巴黎人普遍的消沉情绪,居然取得了巨大的成功。《好啤酒》画的是一个在酒馆里喝酒的男人。在战后的艰难岁月,马奈画的这个温和地喝着啤酒的男人,给观众传达了一种平静的、美好的情绪。人们因为这幅画重新发现了马奈。不光艺术圈认可了他,书店、烟草店都在出售这幅画的复制品,还有餐厅干脆把名字改成了“好啤酒”。《草地上的午餐》展出10年以后,马奈终于迎来了他迟到的成功,这说明一部分观众的审美已经改变。

相反,另一些人变得更怀旧,更坚守传统了。比如守旧派的梅索尼埃,他毕生的艺术追求,最后都寄托在一件事上,就是要画一幅大型壁画来歌颂拿破仑。但是,在想改变的人眼中,梅索尼埃画得那些战争和英雄,就像是一个遥远的笑话。巴黎沙龙评审团也和梅索尼埃一样,变得更加守旧严苛。1873年这届沙龙重复了1863年的剧本,又有一大半的画家没有入选。这群被沙龙排斥的画家,呼吁要再次举办落选者沙龙。但是,这次可没有拿破仑三世给他们助攻了。于是,一部分落选的年轻画家自己筹资举办了画展。当时有记者写文章嘲笑这群自不量力的画家说:这些马奈先生的门徒们,只会画朦胧的印象,就是“印象派”。没想到,嘲笑声居然定义出了这个伟大的艺术流派,让这群画家结成了一个团体,开始以画派的身份举办巡展,向世界宣扬自己的审美主张。

一开始,他们的努力好像也没有什么用。印象派在巴黎举办了8次画展,全都反响平平。没想到13年后,他们的巡展来到大洋彼岸的纽约,居然大受好评。这次展览是马奈和印象派命运真正的拐点。

为什么美国人会接受印象派呢?这就要说到普法战争对艺术的第二个影响:世界艺术市场的格局也改变了。守旧的巴黎沙龙不再是画家们的主舞台。艺术品也像葡萄酒一样,开始远销海外,尤其是美国。美国人没有法国人那些根深蒂固的偏见,描绘河岸风光和现代生活的图画,比希腊神话、罗马历史和拿破仑的战斗场面,更能吸引新一代的美国收藏家和博物馆的参观者。他们很愉快地就接受了这些被法国人排斥了20年的作品。经过十年的积累,印象派终于在纽约一“展”成名,藏家开始大量收购他们的作品。美国市场的追捧,反过来又影响了法国,印象派一发不可收拾。

马奈和梅索尼埃的命运彻底逆转。马奈赌赢了。

不过,马奈自己其实没有参加印象派的巡展,所以严格意义上说马奈不是印象派画家。但这并不影响莫奈、塞尚把马奈奉为印象派的先驱。1883年,马奈去世,8个月之后,人们为他举办了回顾展,他受到了极高的赞誉。这是马奈生前想都不敢想的。在莫奈的努力下,马奈生前声名狼藉的作品《奥林匹娅》被卢浮宫美术馆收藏(1907年),成了法国的荣耀、现代艺术出现的标志(《奥林匹娅》现藏于巴黎奥塞美术馆)。

作为赌局的输家,梅索尼埃输得很彻底。他一生大部分时候,都享受着无人能及的荣耀。可他死后(1891年)不到20年,他的声望和作品的价值就像刺破了气球,彻底崩塌。他在艺术史上,反而被刻画成了阻碍马奈,阻碍艺术发展的大反派。他的完美和严谨,他惊人的财富,他在世时的所有努力和成就,全都成了罪过。

好,印象派的故事我们讲完了。听完这本书,你会发现,这并不是一个古板画家西沉,不屈先锋崛起的故事。马奈和梅索尼埃其实连对手都算不上。在罗斯·金笔下,马奈当然是19世纪的视觉英雄,但是梅索尼埃同样值得敬佩。回到那个时代去看,他们两个人都是在追求艺术上的突破,只是一个人选择了极致的精确,一个人选择了模糊的印象,一个人赌了不变,一个人赌了变。

马奈能赌赢,今天我们当然可以说是历史的必然,他用全新的方式去描绘新时代的主题,好像提前预见了新世界的到来。但是马奈并不是先知,这中间有太多无法预计的偶然因素,像是拿破仑三世的政治意图,普法战争中法国的失败。这些偶然,促成了两次“落选者”的沙龙,让主流审美本来不可能接受的主题和画法,展现在大众面前,转动了历史的车轮。

罗斯·金最后说道:讽刺的是,美国人喜欢印象派的原因,和巴黎人喜欢梅索尼埃的原因没有区别,他们也是想要通过绘画,怀念美好的过往。

撰稿、讲述:刘玄 脑图:摩西脑图工作室

划重点

19世纪的法国画派

学院派-新古典主义:主题严肃,造型完整。代表:安格尔。

学院派-浪漫主义:从文学作品找题材。代表:德拉克洛瓦。

学院派:梅索尼埃,擅长画风俗和军事题材(既不同于浪漫主义,也不同于现实主义)。

现实主义:表现真实生活。代表:库尔贝

印象派:用光表现对象,强调微妙感受。代表:莫奈

艺术是位置游戏,每当一位艺术家受到影响,他便略重写了艺术的历史。

——巴克森德尔