《动物园设计》 耶律瑾解读

《动物园设计》| 耶律瑾解读

关于作者

张恩权,北京动物园资深员工,在一线岗位饲养过犀牛、黑猩猩、熊貓、老虎和狮子。现在北京动物园负责园区设计方面的工作。在动物丰容、野生动物行为管理方面有很多实践经验,并取得了一定的学术成就。

关于本书

《动物园设计》由中国动物园协会组织编写,是从设计角度出发,为专业人士提供动物丰容、展区设计等知识的一本书。但是,大众读者也能从中收获很多关于动物福利和动物行为的知识,再去看城市动物园时,一定会有不一样的收获,对人与动物、人与自然之间的关系也会有新的认识。

核心内容

动物园虽然属于城市绿地,但是它的核心定位是动物保育与教育单位。因而,在设计动物园时,必须要关注到动物的生存和生活需求,实现“动物友好型”的设计,才是保障动物福利的基础。

你好,欢迎每天听本书。本期给你解读的书叫《动物园设计》。

在开始解读之前,我想请你先思考一个问题:如果你是动物园园长或者知名设计师,有充分的预算可以设计一座心目中最棒的动物园,你打算怎么设计?

我自己就是个动物园爱好者,如果要我来设计动物园,气派的入口、游园电车道、高耸的树木这些元素是必不可少的。动物品种嘛,可爱的、萌的、珍稀的都应该有,比如大熊猫、兔狲、羊驼、东北虎,等等。

不过,在看完《动物园设计》这本书以后,我发现设计动物园这件事,跟想象中的很不一样。

刚刚提到的入口和电车道,还有动物品种收集,都是为了服务游客的参观需求。虽然这也是动物园必须要考虑的目标之一,但是在谈到动物园设计时,这种“以人为本”型的设计思路是不行的,设计师必须要关注到动物的生存和生活需求。“动物友好型”的设计,才是保障动物福利的基础。也只有动物们生活得好了,它们在游客面前才更有可能表现出好的状态。

所以说,这本书虽然是从设计角度出发,为专业人士和同行介绍了动物园设计的知识,希望从业者可以参与到真正关心动物、以动物福利为基础的动物园建设中来。但是它同时也给了我们大众读者一个契机,去重新理解动物园在城市中的意义,重新理解人与动物、与自然之间的关系。为了更好地解读这本书,我采访了这本书的作者张恩权老师,张老师是北京市动物园的资深工作人员,曾在一线岗位饲养过犀牛、黑猩猩、熊猫、老虎和狮子。目前,他在北京动物园负责园区设计方面的工作。

在采访中,张老师介绍了很多没能写进书里的观点和洞察,包括参观国外动物园后的思考,还有日常工作中如何饲养动物、如何改造动物的家等精彩细节。稍后我会在解读中一一介绍。

在谈到创作这本书的原因时,张老师说,动物园的设计关系到日常运转的方方面面,然而,目前国内还没有这样的专业设计团队。不管是传统的建筑设计公司、园林设计公司,还是景观公司,都没有能力独自完成符合现代标准的动物园设计。于是,由中国动物园协会牵头,张老师主编了《动物园设计》这本书,首先从理念上和设计方沟通,什么才是好的动物园。后来根据实际的工作需求,又出版了第二本《图解动物园设计》,配上设计图解,更生动地呈现如何建成一个好的动物园。可以说,这套书在国内具有行业开创性的地位,已经成了国内动物园设计的权威教科书。

接下来,就让我们代入动物园设计师的角色,一起思考三个问题:

第一,什么才是好的动物园?有行业标准吗?在这部分里,我们会回顾国内外的动物园历史,还有行业理念的变迁。

第二,如何才能设计出一个好的动物园?这里涉及一个专业名词「丰容」,我会讲到什么样的团队能参与动物园设计、怎么去给具体的动物做丰容。

第三,动物园存在的意义是什么?它对于保护动物多样性有帮助吗?

我们先来看第一个问题,什么才是好的动物园?

早期的动物园来源于动物博览。野生动物,尤其是威猛的野兽和小巧美丽的物种,一直都是非常受欢迎的圈养对象。世界各国的帝王和贵族都有收集并饲养珍稀野生动物的历史。拥有和展示这些动物,成为了财富和地位的象征。随着时代的发展,面向私人展示的动物博览,逐渐变成了面向大众的动物园。但是直到19世纪,动物们还是被关在大小不一的笼子里展出。

这种博览式的动物园,受到了很多批评。这类动物园往往只是花高价——比如5000美元买一只倭黑猩猩,然而这只高价买来的可怜动物只能住在混凝土做的笼子里,它活动的空间还没人类的浴室大。有一篇写于1968年的小短文《怎样展示一只牛蛙》就提出了这样的质疑:这样的展示怎么可能起到激发或者教育的作用呢?随后,这篇文章就围绕一只牛蛙进行了展示设计。对,就是在美国后院中非常常见的那种本土动物,牛蛙。文章提出,整个动物园完全可以都围绕牛蛙来展示,而且这种展示还非常精彩,非常有教育意义。现在,这篇文章已经成为动物园行业的“行业圣经”,奠定了全球动物园几十年来发展的方向。

那么,像牛蛙这么平凡无奇的动物,展示工作还能怎么展开呢?

传统动物园会把一只牛蛙放在盛着半缸水的玻璃水族箱里,然后贴上三行毫无感情的说明词,展示工作就算做完了。

这篇文章给出了很多新颖的思路。比如,可以通过展板展示牛蛙和它的亲戚们的关系;可以比较非洲巨蛙、古巴箭毒蛙和牛蛙的体积大小;可以讲述一个共同祖先演变出蟾蜍、角蛙等各种蛙类的进化过程;可以通过小电影讲述一只野生牛蛙的一生,它如何从卵成长和发育,如何度过四季;可以在类似电话亭的展厅里播放牛蛙蹦跳的砰砰声和绿树蛙类似钟鸣的叫声;让相同体型的动物声音放在一起进行比较。

到这里,真实的动物甚至还没出场,就已经能激发游客对于牛蛙的好奇心。接下来,你还可以介绍蛙眼的全角视角、牛蛙的食物和天敌、湿地与牛蛙的分布等科普知识。你看,仅仅通过牛蛙这样一个普通物种,我们就可以知道这么多丰富的生物信息。而这些新思路的背后,是一种意义深远的、重新看待动物与人关系的思维方式。

从这篇文章开始,动物园从业者们渐渐意识到,一个好的动物园并不一定必须有猩猩、大熊猫、斑马和长颈鹿这样的明星物种,相反,如果可以把常见的本地物种展示好,让游客的注意力从动物身上逐步转移到动物和环境的关系上,游客不仅能获得更多知识,也会收获更多的感悟。

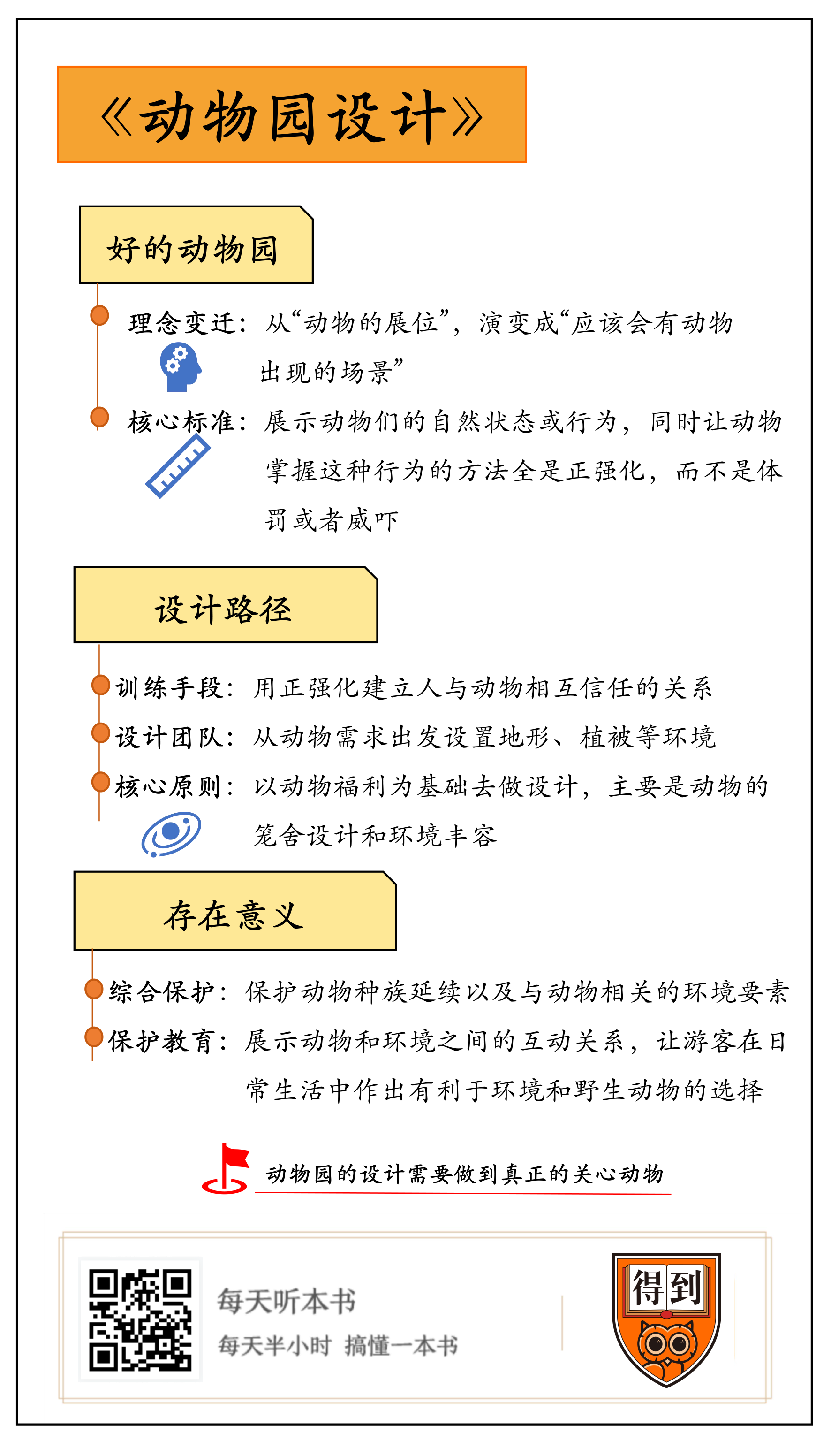

在这篇行业圣经的引领下,现代动物园的定义从“动物的展位”,演变成“应该会有动物出现的场景”。也就是说,动物的展示,应该离开笼子,让动物生活在非常生态和自然的景观环境中。

作者张恩权老师同样也深受这篇行业圣经的影响,北京动物园还收到过这篇短文的复印件,他总结说,现代动物园的核心展示理念至今都没有超越这篇文章的框架——动物园最核心的吸引力是生动的活体动物,所以动物园设计时要展示的核心内容,是动物的自然行为。

这一点跟现在的时代审美也是符合的。尤其是这一代的年轻游客,大家不像过去那样热衷于观看动物表演,都知道让狗熊站起来这样的表演,是违背他们原本身体结构的训练,不属于自然行为,应该被禁止。在参观动物园时,大家更希望看到的,是动物们的自然状态或行为。

如果动物的生活环境设计得不好,过于枯燥和单一,他们就会出现一些消极行为。最常见到的是刻板行为,比如老虎在笼子里像老干部一样重复地踱步,大象反复地晃动身体和长鼻子。更严重一些的,还会出现自残和攻击,比如鸟类啄掉自己的羽毛,部分动物会对游客和饲养员进行攻击,这都是动物的心理承受能力已经接近崩溃的边缘,无法回避环境压力造成的。

那么,如何才能通过设计实现对动物福利的保障,并且还能兼顾饲养的管理需求和游客的参观需求呢?这就是第二部分要介绍的内容:

什么样的设计,才符合一个好的动物园的标准?

作者张恩权解答说,他心目中好的动物园有两个标准,第一,展示的全部是动物的自然行为;第二,让动物掌握这种行为的方法全是正强化,而不是体罚或者威吓。

动物的自然行为里有很多动人的细节。比如说大象吃东西,虽然它体型很大,但是它吃东西的时候非常细致,它会一点点把地上的草根踢出来,用鼻子卷起甩掉尘土,再仔仔细细地吃掉。大象每天要吃自身体重4%-7%左右的食物,要展示它在自然环境下的进食也许很难。但是,如果确定了目标就是要展示大象的自然进食行为,我们可以在设计的时候,把室外展区分区。把一个区域留出来种草,春天一个月的时间地上的草就可以长得非常好,我们再放大象进入这片分区,它就会展示这种行为。只要设计师创造了合适的条件,动物就会展现出这些动人的自然行为。空间设计可以通过各方面的细节设计和日常运行手段来达成展示目标。

在训练动物的时候,主要有四种手段,分别是正强化、负强化、正惩罚和负惩罚。正强化说的是,通过给予动物喜欢的刺激,来增加该行为出现的几率。负强化是移除一项它讨厌的刺激,通过躲避训练来减少不良行为出现的几率。惩罚就是给动物一个厌恶的刺激。负强化或者惩罚的手段,在马戏训练中尤其常见,比如,驯兽师会用钩子戳刺亚洲象耳朵后面最柔软的地方,或者鞭打来让他们学会娱乐表演。而现代动物园中,我们期待动物和人之间可以建立起互相信任的关系。还是对待大象这件事,如果我们希望它学会抬脚,可以在它抬脚以后,马上给予食物奖励来强化这个行为。正强化一般还会用到响片训练,是说在大象作出期望动作的当下,立刻发出响片的咔哒声或者哨音,这样大象就会精确地认识到自己的哪一个动作是被需要的,仿佛能听懂饲养员在传达说,你太棒了,做得真对,刚刚的行为正是我想要的。这样,大象的行为就可以进一步被强化。

明确了设计标准之后,什么样的团队能参与动物园设计?

在国外,一些有一定规模的动物园建立了自己的景观设计工作室。国内目前还没有这样细分的工作室,规划设计工作一般还是依靠传统的规划院和园林设计院进行。

那么,在具体设计时,动物园项目与传统项目存在哪些不同的设计需求呢? 我们以园林设计师为例。在规划分类里,动物园和城市公园同样属于城市绿地,但是具体工作中,为动物园进行园林造景就和城市公园截然不同。比如说,在设计动物园的时候,如果只是把传统园林那一套生硬地照搬进动物园,简单地把叠石假山、小桥流水进行元素的堆砌,那样不仅在景观上不伦不类,甚至还会伤害到动物的正常生活。比如,在湖边采用古典的垒石驳岸,反而会对水鸟来往陆地和水体之间造成额外的困难。在食草动物的壕沟缓坡上铺设的草坪地砖,雨季湿滑还容易伤及动物四肢。好的设计应该从动物的需求出发,从动物栖息的需要去设置地形的起伏,结合动物的生活习性去配置植被组合。

介绍完好的动物园设计标准和设计团队的要求,我们再来看具体的操作手法。在这里,设计的核心原则仍是要以动物福利为基础去做设计,我会通过两个具体的概念来阐述,分别是动物的笼舍设计和环境丰容。

我们先来看动物笼舍设计,这里是不是也会有面积标准要求呢?就像办公室设计中有人均建筑面积指标一样,动物的家的面积,也是比较重要的技术指标。比如说,成年公象笼舍面积应当不少于80平米,大熊猫的笼舍面积应当不少于30平米。不过,如果只关注这样的指标问题,就好比抚养小孩只关心他最少吃多少食物一样。我们需要从提升动物福利这个核心出发,去思考设计问题。跟一只动物的家够不够大比起来,为它选的家是不是合它心意要更为重要。在这里,动物和游客的视线关系就成了关键。比较糟糕的一种设计是传统动物园中常见的低坑形展示,经常用于展示猴子和熊。为什么说它糟糕?因为这种环视的展示方式迫使游客俯视动物。这是马戏表演的观赏形式,会在无形中加强人类“征服自然、凌驾万物之上”的心理暗示,也容易激发游客的投喂行为。更重要的是,让动物毫无遮挡、全天候地暴露在游客的目光之下,也会带来很多的压力。

合理的做法是,确保游客的参观点,略低于动物所处的高度。尤其是灵长类和猫科动物,当他们的位置高于游客身高时,才会感觉到安全和放松。

此外,游客视线不可见的部分也很重要。应该允许动物有选择是否出现在游客参观视线内的自由,允许动物在温暖或凉爽,高处或低处,潮湿或者干燥之间的区域进行选择。还可以通过树丛等屏障的设计模拟野生的环境,减少游客视线对动物产生的视觉压力。

总的来说,动物的笼舍设计,要以动物福利保障为首要目标,而不是去简单考虑游客是不是方便。要让游客感觉到是自己进入了野生动物的家园,人类的行为是受限的,这才是动物园正常运行的保障。好的动物园设计,要让游客感觉到他们是在和动物们一起分享自然。

前面我们提到,为了保障动物福利,展示设计的重点是要尽可能地实现野生动物在圈养条件下的自然行为展示。在这里,我要介绍一个专有名词,丰容,可以说,丰容是动物园设计的基础。这个词的英文是Environment Enrichment,曾经被翻译为“环境丰富化”,顾名思义,就是用各种手段来丰富动物的生活环境,让它们在动物园里拥有接近大自然的生活环境,可以更自由和积极地生活。

丰容有各种各样的形式和手段。最基础的是物理环境丰容。无论如何,动物园为动物提供的活动空间,都是比较受限的,面积和材质都无法和大自然相比。但是,我们依旧可以通过尽可能丰富的材质,比如沙地、木屑、泥坑等多样化的设计,进行环境丰容。这是设计阶段应该重点考虑的内容,比如可以为鸟类树立起有高低落差的栖架,这样方便不同的鸟儿筑巢;针对大象、犀牛等力气大的动物,可以建造底端连通旧轮胎、埋在地下的树干,供他们蹭痒和对抗玩乐。

还有食物丰容,可以将新鲜的鱼和苹果切块后,冻成两个半球形状的冰块喂给北极熊,还可以把食物装在小网笼、纯净水桶里。给大象的食物可以悬挂起来放在高处,更符合他们自然的取食方式,还可以鼓励他们多锻炼头颈的肌肉。

丰容的核心就在于提供新鲜感,通过尽量还原野外的种种元素,从而激发动物的天性。除此之外,还有气味丰容、运动丰容、感知丰容、认知丰容等手段。有时候,仅仅是一些其他动物的粪便气味,就可以勾起食肉动物的捕猎本能,让它们更加有活力和生机。

庇护所也是丰容项目的重要组成部分。除了生理需求,动物的心理需求也应该得到足够的重视。大多数动物都有躲避外界打扰的需要,包括游客的目光和闪光灯、饲养员的干扰、其他动物的目光压力或者攻击行为等等。尤其是小型鹿类、灵猫、雀鸟和蛇类等敏感胆小的住户,有没有合适的隐蔽处“减压”,简直是生死攸关的问题。庇护所可以是高大的隔离墙或者大树,也可以是灌木丛、小土堆、沟渠。为动物提供庇护所,并不是简单的不让游客看到动物。还有研究表明,拥有可以随时遁入的庇护所的动物,甚至会更加频繁地暴露在游客的视线内,比如很多两栖爬行动物,喜欢藏身在缝隙之中,如果把缝隙和展示面结合,游客还能更好地近距离观赏动物。

好了,以上就是第二个部分的内容,我们介绍了什么样的设计才是好的动物园的基础。归根结底,设计要服务于设计对象,动物园中的各项设计都应该服务于提高动物福利这一宗旨。

聊完技术细节以后,让我们来共同思考一个带点哲学意味的话题——动物园存在的意义是什么,它在传递怎样的信息?

作者张恩权有这样一个比喻,动物园设计的历史使命,仅仅是搭建一座舞台。舞台上要出演的剧目才是演出的关键,那么动物园的大戏应该是什么呢?

第一出戏是综合保护。前面我们提到,动物园保护的是动物,以及与动物相关的环境要素。更近一步说,好的动物园应该可以做物种保育工作,防止族群灭绝。比如,纽约动物园从19世纪初开始,就致力于动物保育工作,保护本区域的濒危物种。现在,纽约布朗克斯动物园已经是世界上第二大的动物园,在这里,动物住在热带雨林一般的自然环境里,反而是人坐在阴暗的廊道中,隔着玻璃幕墙向外观看。从这个角度来说,动物园更像是一个“自然保护组织”,成为动物们在城市中的乐园。

现在,世界动物园协会,以及美国和欧洲的协会,都发起了共同的物种保育计划,只要加入协会,在服从繁育计划的前提下,动物园之间的动物资源都可以共享。这家动物园可以只养公雪豹,那家可以只养母雪豹,在合适交配的时候可以互相运送进行物种繁育,甚至是寄宿展出一辈子。对于动物的所有权、国与国之间的界限不再鲜明,一切都有了全局的规划。

那么,是不是单个动物园里的物种越多,效果越好呢?答案是否定的。

肩负科学重担的动物园,应当能够制定科学的种群计划,最大限度地保证繁育后代的基因多样性。不是追求繁育数量,也不满足游客猎奇需要去繁育白老虎等稀少物种。物种保护如果不落实到野外数量的增加,都是空谈,要把动物生活相关的环境要素都保持下来才有意义。

不过,即使动物园非常努力,园区内的生活条件也无法和大自然相提并论。曾经有激进的动物保护组织倡议,不仅是马戏表演,所有的动物园也应该被取缔。是不是在未来,动物园真的会消失呢?

这个回答就涉及动物园舞台上应该演出的第二处戏——保护教育。

动物园是公众和自然之间的信息中介。曾经有学者把动物园中的动物看作为野外物种作出牺牲的动物。但是,我们更应该把它们看作野外群体派到人类中的大使,它们在给我们传达自然的美。

而且,动物园一定要设立在城市当中,不应该远离人群。

对大部分城市居民来说,只有在动物园中,他们才有机会接触鲜活的野生生命。这种经历可以替代到自然界中探索的体验。而好的设计,会让游客对自然产生兴趣和热情,更自发地去了解自身的责任。

动物园的展示牌设计也是一样。好的展示信息,要让游客体会到作为自然的一部分,自己的日常生活和自然保护息息相关。比如,现在很多动物园的猩猩馆都加入了全球的“大猩猩在召唤”公益活动,展示牌上不再只介绍猩猩的习性和栖息地等基础信息,而是讲述了人类手机和大猩猩数量衰减之间的关联。

在制造手机的电阻器的时候,需用到金属钽,这种物质主要来源于大猩猩生活的非洲刚果原始森林。全球手机需求量的猛增,导致该区域的森林被破坏。主要居住在刚果盆地的大猩猩数量锐减,根据动物保护组织的估算,现在非洲剩下的大猩猩可能会在10到15年内灭绝。因此,这个公益活动希望人们可以更清楚自己的消费行为所造成的环境负担,减少手机的更换频率,或者是通过循环经济回收利用,为大猩猩留一片家园。

你看,好的展示,就是要展示动物和环境之间的互动关系,让游客在日常生活中作出有利于环境和野生动物的选择。

好了,到这里,这本书的主要内容就为你介绍完了。我们来回顾一下重点:

第一, 动物园已经由“动物的展位”,演变成了“有动物出现的场景”,成功的动物园展示的应该是动物的自然行为。

第二, 设计是动物福利的重要保障。要让游客感受到是自己进入了野生动物的世界中。从视线关系上来说,偷窥比围观更好。此外,丰容是动物园设计的核心项目,通过丰富环境元素的添加,从而激发动物的天性。

第三, 动物园立足城市的两大职能分别是综合保护和保护教育。动物园既是野生动物的保卫者,也是环境教育的践行者。现代展示的要点是通过展示来传达对自然的赞叹、敬畏和关注,引发人们对自身生活方式的思考。

在建筑设计领域有这样一句名言,建筑的实质是空间,空间的本质是为人服务。而在特殊的建筑领域、动物园设计中也是一样,识别需求、服务需求,才是设计的首要条件。

与其去关注笼舍面积是不是有最小标准这种问题,如何才能更好地保障动物身心健康,如何实现动物园环境教育意义,才是设计者们更应该思考的问题。

作者张老师在一个演讲中也提到,现在国内的很多动物园还是会比较重视进口物种,而本土物种越来越少。他问过很多动物园园长,回答令人无奈,因为动物园里边如果只展示本土物种,不能够吸引足够多的游客。

不过,现在有越来越多热爱自然的年轻人关注动物园,关注本土动物,这已经产生了很多积极的影响。

张老师说,期待当你再去参观动物园时,可以有不一样的观察和思考。评价一个动物园好坏的标准也不再是这里养了多少奇珍异兽,而是是否让每一只动物都活在适合它的展区里,是否表现出了符合它天性的自然行为。同时,在生活中,我们也可以试着思考,应该怎样选择对环境、对动物友好的生存方式。现在对动物园的关注,可以让我们的孩子、孩子的孩子在将来看到更多的野生动物。

撰稿:耶律瑾 脑图:摩西脑图工作室 转述:杰克糖

划重点

1.动物园最核心的吸引力是生动的活体动物,所以动物园设计时要展示的核心内容,是动物的自然行为。

2.动物园要让游客感觉到是进入了野生动物的家园,人类的行为是受限的,这才是正常运行的保障。好的动物园设计,要让游客感觉到他们是在和动物们一起分享自然。

3.肩负科学重担的动物园,应当能够制定科学的种群计划,最大限度地保证繁育后代的基因多样性。