《中国人超会吃》 王恺解读

《中国人超会吃》| 王恺解读

你好,欢迎听本书,今天为大家介绍的书,是《中国人超会吃》。我是王恺,本书的两位作者之一。

一看这个题目,大家就知道,这是一本关于食物的书。正所谓“民以食为天”,现在图书市场上,关于吃的图书五花八门,极为繁多,有美食笔记,也有学术性的美食研究,还有菜谱。事实上,我们这本书最初的策划方向,也是菜谱。

这件事交给了我,也被我耽误了下来,主要是我不是很想写一本菜谱,而且图文并茂的话,就需要找很多厨师联系拍摄,当然最根本的难度就是,这么多中国菜,怎么寻找到一百道菜来代表中国?八大名菜各自出几个?剩下的省份怎么办?而且八大名菜也是时代的产物,是非常晚近才形成的分类。

这些都是问题,而且是很难解决的问题,开始我们有个设计,以地理来写中国食物,比如云贵高原、长江流域、大运河上的重要城市、千年古都的食物,这其实是一个很好的运作模式,也在一开始操作的时候,我们就去了扬州,开始雄心勃勃地想在一家餐馆找一个厨师做一道菜,以展现丰富性,结果发现很难。因为很多厨师会做不会说,比如拿扬州炒饭来说,有的人说扬州没有炒饭,扬州自古就只有蛋炒饭;有人说,扬州炒饭需要放很多佐料,海参、金钩、干贝全部都齐全才能叫扬州炒饭;还有的厨师说,必须要把米粒在锅里炒得跳舞,才配叫扬州炒饭。事实上,扬州炒饭完全是一种意外的得名,由于海外的中餐厅一直在销售“扬州炒饭”,所以扬州炒饭的名称甚至比扬州城的名声还大,甚至很多海外厨师知道扬州炒饭而不知道扬州,还以为扬州是一种烹饪方式。

不仅如此,当地的文史资料也不尽全面,比如有传说是乾隆下江南,与随从走散,最后找了老农,吃了鸡蛋炒饭,最后扬州炒饭名扬天下,但这种传说属于民间想象,并不能说明真问题,更大的可能性是,中国的家家户户的厨房,包括餐厅的大厨房,在烹饪结束后,都有大量剩料,一点葱花、一个鸡蛋、一点猪肉末,外加一些鸡腿肉,厨师看了可惜,于是将所有的剩余材料切碎,把剩饭同样打碎,属于一种完美的夜宵,至于如何流传到海外,应该归功于19世纪大量人口外流,无论是去美国当筑路工,还是下南洋做矿工,都把当地的饮食带了出去,并且根据当地饮食做了调整,形成了一些名声在外的中国菜,比如左宗棠鸡、扬州炒饭都是这类。最后,在上世纪八十年代,这个名目流传到国内。上世纪八十年代扬州本地的炒饭开始发展,当地厨师励精图治,把炒饭精细化,加海参、虾仁、鸡腿肉、青豆、蘑菇丁、火腿丁,最后还有各种葱姜虾籽辅料,现在扬州市有专门的炒饭协会,提出了系列规定。

如果每一道菜,都需要这样详细的调查,那么一百道菜也太难完成了,而照抄写一百个菜的菜谱这样的事情,我肯定不愿意做,要写,就要写成有文化含量的中国菜介绍,但这个计划肯定需要更长的时间;所以这个事拖了下来,直到有一天,我偶然看到一本著作,给了自己新的思路。这本书就是民国时期著名语言学家赵元任的夫人杨步伟,在美国写作的“怎么做中国菜”。1938年,他们夫妇到了美国之后,本来是医生的杨步伟做了主妇,熟悉中西饮食文化的她写了这本书。这本书带给人惊喜的,就是不仅仅写了很多食物的烹饪方式,还有许多上世纪三四十年代中国人的饮食习惯,比如怎样请客,怎样选择餐馆,中国人对猪肉和禽类的态度有何不同,是那个年代中国人对食物的一次横剖面的详细解读。这本书在美国出版后,先后翻版了20多次,后来和她的《如何点中国菜》作了合集,中文版则由胡适写序,赛珍珠写导语。

受这本书的启发,我觉得自己应该写一本当代中国人怎么吃饭的著作,也是现在流行的美食书籍中缺少的一本,不仅写中国人怎么做菜,还有做菜背后的一切,饮食习惯、文化影响、食材变更、流行因素,从旅行中中国人怎么吃饭到中国人怎么吃鱼,是一本解读这几十年中国人怎么吃饭的轻松读物。这样的写作,才是真正有价值的,农业社会的中国吃饭系统变动缓慢,大概几百年一个变化,现在时代的变量太多,三四十年就有一次天翻地覆的变化,所以这本书,应该写中国人在这几十年如何吃饭。

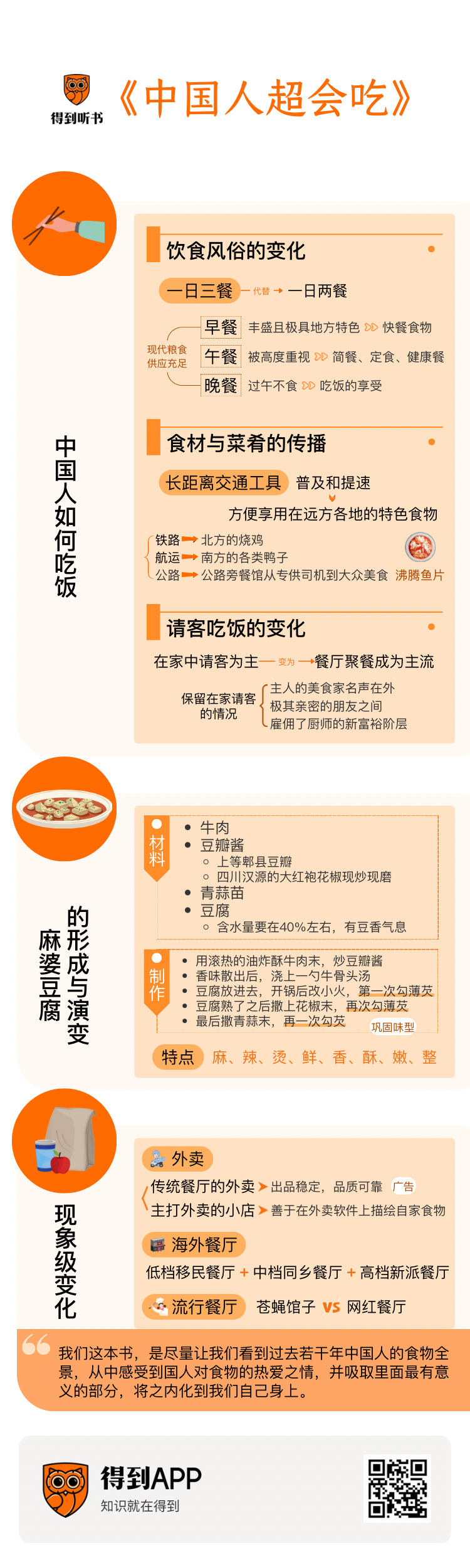

接下来,我就分三部分,为你介绍这本书的大致内容,首先是我们的实地近距离观察,看中国人如何吃饭。其次,我们再来看看一道耳熟能详的四川名菜,麻婆豆腐的形成与演变。最后,我们再来看看进近十年来,社会和技术发展,给中国人饮食习惯带来的巨变。

首先我们进入第一部分,先看看我的观察,就是中国人如何吃饭。中国人饮食风俗的变更,在最近的几十年,就有天翻地覆的巨变,背后反射的是中国社会结构的巨大变迁,和新中国建立后经济的迅速发展,带来的人民生活改善。

如果对照下杨步伟先生的书,就会发现,民国时代的饮食风俗,与今日已经大不一样:比如他们夫妇在北京的时候,那个年代流行一晚上赶场子吃饭,他们夫妇收到的邀请多,于是在第一家吃一口菜,第二家喝一碗汤,第三家喝一杯酒,最后一家赶到的时候,就只能在饭桌上闲坐,但又不能不去,否则会得罪人。当时北京的名流,像他们这样的不在少数。

大家可能还不知道的是,在传统中国漫长的农业社会年代里,中国大多数地区都奉行一日两餐的制度,而不是今天的一日三餐,甚至帝王之尊,也常常一日两餐。随着现代粮食供应的充足,一日三餐逐渐成为中国人的主流用餐习惯。

大城市的早餐,尤其是北京、上海这种特大城市的早餐是最无趣的,如果你不能在酒店享受早餐,那么你在街上也难以寻觅到合胃口的早餐。但是在二十年前,城市发展还没有这么大的时候,还并不是这样。半个世纪前,节奏缓慢的北京、上海都有自己极具特点的早餐,上海早餐中,干的是烧饼、油条,用糯米包裹着油炸食物的粢饭团,还有豆浆,号称“四大金刚”,意味着支撑了整个城市胃口的四样东西。流食则有馄饨、面条,还有泡饭。就泡饭的咸菜一般有四到五种,包括皮蛋、榨菜、酱瓜,有时候有咸鸭蛋,包括切成小段的油条,蘸酱油吃,可以说,这么丰盛的早餐吃过后,人们一般有精神去进行上午的劳动,无论在办公室还是车间里。

北京的早餐与上海完全不同,拿稀的来说,有用绿豆发酵而成的豆汁,有上面浇了黄花、蘑菇、牛肉做的卤汁的豆腐脑,还有各种汤面、馄饨、粥,最让人意外的是有大量猪内脏做成的特色小吃,包括拿猪肠子和猪脾脏混合煮熟再勾芡的炒肝,还有各种久煮的内脏,混合成奇异味道的老汤卤煮,吃的时候在上面加烧饼,炸的东西有油饼、油条,还有大量的芝麻酱烧饼、糖烧饼、椒盐烧饼,显示自己是以面食为主的北方城市,都是非常耐饥的食物。虽然是早餐,不过也保证了供应大量的热量和营养,这点上,和上海类似。

可是随着时代的节奏越来越快,大城市已经不能容忍这些需要大量时间制作,并且大量时间吃的慢节奏早餐,而取代以各种快餐食物。肯德基和麦当劳的早餐成为很多人认可的干净早餐,不过也很乏味。上面所说的那些早餐食物,反而很多成了特色餐厅里的品类,有些东西成了夜宵,比如上海一家馄饨摊最近还上了米其林榜单,半夜两三点还有人吃。

不仅如此,随着经济的发展,大家生活节奏越来越快,曾经被高度重视的午餐,地位也在下降,很多上班族其实吃得很随便。只有在小城市,或者农村地区的居民,才有相对充裕的午餐时间,可是这个时候,很多孩子在上学,或者很多人们宁愿把时间花在午觉上,所以中国人的午餐一般不及晚餐重要。

当然,经济发展和技术的进步,对我们餐桌上的食材和食物的丰富度,也带来了巨大的提升。举一个最明显的例子,长距离交通工具的普及和提速,让我们能够方便地享用到来自远方各地的特色食物。比如,中国各地特色烧鸡的普及,和铁路路网的扩展,有密切关系。1900年开始,第一批作为地方特产美食的烧鸡,都出现在铁路干道沿线:比如符离集烧鸡、道口烧鸡、沟帮子熏鸡、德州扒鸡、辛集烧鸡。因为这种食物方便而容易携带,满足了乘客们抛弃劣质食物的心理,成为著名的土特产。

北方的烧鸡随着铁路而普及,而南方的各类鸭子,则依靠轮船航运而闻名。比如长江航道沿线的城市里,鸭子也是当地居民食用的主要禽类。所以坐着轮船旅行的旅客,每停靠一个地方,就可以吃到各地的特产鸭子:比如南京的盐水鸭、安徽的板鸭,还有湖北武汉的鸭脖子。这些食物都经过大量盐和辛香料的处理,可以较长时间内保存,在轮船上吃三四天而不坏;既是旅行中的美食,也可以作为地方特产手信,带给故乡的亲朋好友。

说完了铁轮和航运,我们再来看看公路。现在中国的各种公路旁的餐馆,也并不比某些乡镇的餐馆少,甚至很多是专门供应司机的。不要小看这些看上去简朴,默默无闻的小餐馆,它们可是各地特色菜肴与食材普及的幕后功臣。

为什么?因为司机走南闯北,一路开车,一路吃,很多司机同时也是美食家,他们最能分辨哪家好吃,哪家不好吃,并且不存在只光顾一次。因为很多货运或者客运司机,都是反复走固定的某条路线。一家餐馆如果太差,他可以再开车一百公里,去另一个地点吃饭,所以,中国的公路餐馆还诞生了一些专供司机,后来流行到大众的美食,比如沸腾鱼片,传说就是中国重庆地区某公路旁的小餐厅发明的。一位厨师快用光了所有的餐厅原料,只剩下油、鱼片,还有豆芽,外加当地常备的辣椒和花椒,结果用油烹饪了鱼片和豆芽,成就了流行大江南北十多年的一道名菜:沸腾鱼片。

说完了食材与菜肴的传播,我们再来看看中国人饮食习俗中的另一个重要组成部分:请客吃饭。这是中国人社交,维系亲情的重要手段。

在改革开放之前,由于收入水平、住房面积、物资供应等各方面的限制,很难在外聚餐,所以只能把客人请到家中做客,这种习惯一直流行到1980年代。随着改革开放后人民生活水平的提高,在餐厅聚餐,逐渐成了主流。即使是农村地区也不再保留请客上门的习惯,这里时间相对不精贵,主人有时间做饭,但是人们会认为,在家请客是件没面子的事情,说明主人小气,或者过于精明。什么人保留在家请客?一是美食家名声在外的主人。主人特别善于烹饪,有几道拿手好菜,这样的人会有远播的盛名;其次,是极其亲密的朋友之间,他们追求的是家中待客的亲密气氛,这个习惯在都市的年轻人中也越来越普遍;最后一种,能够在家中待客的,是雇用了厨师的新富裕阶层。中国虽然近年出现了大量的富裕阶层,但是阔气到家中雇用正规的厨师,而不是保姆的人还是不多。这种人,一般是按照境外习惯,雇用了厨师、保姆、园丁等多个佣人,职责区分很完整。这种家庭比较喜欢请客上家里吃饭,除了方便等因素,还有就是炫耀。

好了,看完了中国人饮食习俗的流变,我们再来考察下一些近年来闻名全国的名菜。这些菜是怎么来的?有多长时间的历史?这些菜肴流行的背后是什么原因。由于篇幅所限,我们就拿一道大家熟悉的川菜为例,麻婆豆腐。它的流行是因为,便宜的蛋白质提供法则,制作简单易行;但这道辛辣的菜肴越来越流行的背后,也有一种尴尬与无奈:说白了就是,食材越来越缺少滋味,只能靠辛辣来掩盖,提升其特色。

但麻婆豆腐的流行时间并不长,只有近百年的历史而已。

如果说宫保鸡丁、夫妻肺片都属于出名的川菜,那么麻婆豆腐则已经出名到超越了四川局部区域的感觉,成了一道最著名的中国菜,流行于世界各地。哪家中餐馆如果没有麻婆豆腐,则证明餐厅的不合格。中国菜的系统里,也确实一直强调,如果能把白菜和豆腐做好吃,才是真的高手。在四川,能做麻婆豆腐的高手,有一套严格的程序。

首先是材料:第一个重要的点,在四川大厨做麻婆豆腐,一定用牛肉,而不是猪肉。第二个重要的点:是豆瓣酱、花椒粉末都要用得对。虽然四川遍地都出豆瓣酱,但是这里面需要的是上等的郫县豆瓣,花椒粉要选四川汉源的大红袍花椒,现炒现磨成粉,不能买现成的花椒粉末。第三个材料的重点是,最好有青蒜苗,而不是葱、芹菜或者别的绿叶香料来代替,尤其是冬天刚出土的嫩蒜苗。第四个,是豆腐的选择。四川的厨师认为四川的豆腐最好。当然,这个是地域偏见,全国的豆腐都可以,问题在于豆腐的老嫩程度,这个豆腐不能太老,更不能太嫩,含水量要在40%左右,有豆香气息,这样成菜后才能好吃。

材料准备好了,开始制作麻婆豆腐了,需要用滚热的油,炸酥牛肉末,炒豆瓣酱,等香味散出后,浇上一勺牛骨头汤,实在不行水也行,把豆腐放进去,开锅后改小火,然后勾薄芡,煨出来的豆腐入味,看着豆腐熟了之后,撒上花椒末,再次勾薄芡,最后撒青蒜末,再一次勾芡,前后三次勾芡,都不是浓浓的芡粉,原因就是巩固味型。豆腐本身无味,需要靠这些连接物,把牛肉的酥香、豆瓣的酱香,还有花椒的香、蒜苗的香和豆腐团结在一起,最后要滚烫地上桌。这是一道适合吃米饭的菜,有时候直接盖在米饭上,香味四溢。传统厨师讲这道价廉物美的菜,需要有七个特点才算好吃:麻、辣、烫、鲜、香、酥、嫩、整——最后一个字,整,讲究的是豆腐并不需要反复翻动,要保持其完整性,各种配合它的食材的味道通过整合,也都到了它身上。

最早的时候,这道菜也是一道小店的家常菜。传说成都的万福桥边,有家小店,老板早逝,只剩下脸上有麻子的老板娘,专门提供饭菜给苦力、过路的乡场上的菜农。因为客人多数为穷苦阶层,也吃不起什么大菜,有的人索性自己买了豆腐,和老板娘说,你看看帮我做一个豆腐,我拿来当菜即可,我只买你的饭当主食。这道贫民小吃能够成为一道标志性的中国菜肴,大概还是因为里面蕴含着烹饪的基本道理,简单的食材,配合几道美味的辅料,最后成为美味吧。

事实上,四川地区善于用豆制品这种廉价的食物做成各种美味,而且都能配合米饭,比如豆花饭,也是把更嫩的豆花配合饭吃,浇上辣椒、蒜末和酱油的蘸料,价格低廉;豌豆汤饭,是将四川特殊的黄豌豆煮得稀烂,浇在米饭上,一顿饭有汤也有味道;还有数不清的豆腐干的做法,说起来,四川的这种化平常之物为主食的冤家的做法,在不少历史悠久的地区都存在,是吃的智慧。

好了,在我们今天内容的最后一部分里,我想结合自己这次写作中行走访谈的见闻,谈谈近年来,随着互联网技术的飞速进步,以及中国经济的发展,中国饮食业出现的三个现象级变化:外卖、海外中餐,以及流行餐厅。

首先来看看外卖:外卖在中国的崛起,有两大助力:第一,我们有全世界最庞大的消费者和网民基础,同时也是网络基础设备和智能手机最为普及的国家之一。互联网对我们的生活方式,有巨大的重塑力量,饮食也不例外。

20世纪初的十年内,外卖在中国并没有发展起来,之所以在中国发展一直落后,包括北京和上海这种国际都市,主要还是起因于经济成本的估算。

餐厅在中国,并不是一项利润高昂的行业,即使在上海、北京这样的大都市,在互联网资本没有侵入的时候,并没有形成完善的外卖网络。餐厅有时候自己会雇用低价员工进行外卖,但基本上是批量送达,而且以套餐为主,这样利润就可观一些,也是出于成本考虑。

广东等地外卖稍微发达,一是因为受香港影响,二是广东打工者众多,导致劳动力竞争厉害。如果没有大量新的资本的涌入,中国人还是习惯于外出就餐,因为餐厅众多,距离不远,在大量的中等城市,你可以出门五分钟找到吃饭的所在。另外,大家追求菜的口感;人们普遍觉得,在菜刚做好上桌的五分钟内食用它,味道最好,所以在很长时间内,中国人接受没有外卖的生活。资本不仅擅长填补空白,而且擅长无中生有,在互联网资本寻找破局的时代,外卖突然被看重,几家大型互联网公司的介入,导致外卖生意在最近五年内风起云涌,成为中国餐厅的一大变局。不仅外卖在大城市已经占据主导地位,在一个偏远省份的小县城,也并不缺乏,还因为外卖,诞生了无数的专门为外卖而生的新餐厅。

甚至有人预言,再过多少年后,你就不用开实体餐厅了,只需要找个空间做菜,然后雇用外卖员就可以——当然,对于消费者来说,这样很方便,但另一方面,却导致了菜肴口味的下降,以及烹饪技艺濒临失传。我甚至看到一些饮食文化的研究者,忧心忡忡地预测,说炒菜,这种起源于中国宋朝的手艺,将首先在中国的大城市年轻人中失传。

当然,外卖也分为许多个细分赛道:首先是传统餐厅的外卖,这部分餐厅,是资本最青睐的餐厅。很多大餐厅代表着出品稳定,品质可靠,大餐厅的很多名菜在进入外卖渠道后,等于替互联网公司的外卖渠道起到广告的作用。相比而言,这样的餐厅算是不错的出品,毕竟有传统的老店和连锁的大餐厅要保证实体店的名声,也要持续不断吸引顾客,所以基本质量还是不错的。

再往下,就是一些不太注重质量的小店,在外卖潮流起来之后,索性用外卖产品当主打。这些小店,尤其在大城市的办公区密布集中,很多干脆就是为外卖而生存的,比如用白面馍的肉夹馍、用浓厚的酱汁拌面,或者在塑料盒子里放些蔬菜,仓促地撒上色拉酱,美其名曰“轻食餐厅”;最恶劣的一种,没有店面,只租了一个厨房,用最便宜的肉类和蔬菜加热后,放进外卖餐盒,充当给附近上班族果腹的便当。

这些餐厅的共同特征,是很善于在点外卖的软件上描绘自己的食物,几块廉价的猪骨和酸菜做成的汤,可能被称为“祖母的食堂”里烹制出来的汤;几片冰冻半年的薄薄的牛肉片,加些西红柿,可以做成一张漂亮的图,特制牛肉面。目前中国的外卖之发达,可能已经超过了任何一个国家,你可以要求你的送餐员在几点几分送到,你可以只花几元钱就避免了雨夜外出;你还可以利用互联网的优惠免费让人帮你送餐;在最小的县城里,现在也有外卖服务——中国的食物体系在遭遇互联网外卖软件的时候,可能会遭受前所未有的巨变,家常菜也许会消失。

另一大中国食物的变化,是海外的中餐厅的崛起。中餐厅不再是孤悬于海外的老派怀旧之所在,而是与中国食物革新齐头并进的新餐饮试验场,这无疑是伴随着中国的全球化进程而诞生的。一方面,越来越多的中国公司在海外拓展业务;另一方面,大规模的海外中国移民出现,他们既是新的海外中餐厅消费者,也是新派食物的制造者。

曾几何时,天津菜和杂碎成为中国菜在海外的代表。海外中餐馆的所谓天津菜在天津是吃不到的,无论是宫保鸡丁还是上面堆有厚厚酱汁的面条,都属于天津人会大吃一惊的食物——类似的还有左宗棠鸡、扬州炒饭,都是出于某种偶然的机缘,出现在海外的中国食物,在中国反而难以找到同类项。

根据我自己的观察和经历:海外中餐馆全面的革新,要在2000年左右开始,一种是真正的移民餐馆,走低档路线,在大都市可以低频次地看到,橱窗里堆积着一些塑料餐盘的菜,以做广告;主要的厨师,是温州、福建等中国沿海地区的居民,他们多数属于非法移民,也没有什么别的技能。二是以海外的中国人为顾客,在不少西方的著名大商场附近,有这样的餐厅,便利随旅行团前来购物的中国游客。餐厅背后的主人多数来自大城市,他们最初开餐厅,并不完全是为了谋生,而是为了满足同乡、朋友,或者越来越多的出现在海外的中国人的胃口,于是利用超市里的中国食材,开设了这种温暖的中档小餐厅。要知道,在物流不发达的时代,一个麻婆豆腐也是需要认真准备材料的。

随着移民的增多,尤其是最近两年,新派的、更高档的、按地区区分菜式的中餐厅,开始流行起来,而且不再局限于大都市,开始广泛地在欧洲、澳洲和美洲出现。我在佛罗伦萨吃过一道非常正宗的口水鸡,里面的辣椒分成小米辣、青红椒还有二荆条几个种类;在哥本哈根吃过沸腾着端上来的水煮鱼,里面垫的是豆芽,尽管价格昂贵,可是味道醇厚,几乎怀疑自己是在四川成都;这些餐厅中有高档餐厅,是中国餐饮界老总和外资合作的产物,装饰时髦,充满创意的中国菜,开始出现在主流人群的视野中,有大菜,比如北京烤鸭,可能用玫瑰花瓣的水,让鸭皮显得更加金黄;有小吃,比如西安肉夹馍、四川担担面,都会强调自己的正宗性。地球村的概念出现已经许久了,但海外中餐厅与本土中餐厅微妙的差别,还是存在在那里,也许这才是最有趣的地方,乡愁永远不能在几千公里外彻底满足。

第三,我们再来看看流行餐厅。实际上,我个人把它分成两类:价格低廉的苍蝇馆子,以及相对昂贵的网红餐厅。在听到“苍蝇馆子”的时候,一定不要惊慌失措,尽管这个名字最早的由来,是指以前餐厅环境差,以至于漫天飞舞着苍蝇,不过这个属于过去的事情。现在的餐厅,必须有卫生标准,但这种餐厅的装修依然比较简单。我体验过一些,这种餐厅有些特色菜还是值得一吃的,类似米其林餐厅中未上榜,但也进入榜单的那些陪跑的餐厅。

苍蝇馆子之所以出名,最主要的原因,是因为菜好吃。不存在一个餐厅环境差,菜难吃而出名的“苍蝇馆子”,这种餐厅馆子一定有自己的绝活。

一半的苍蝇馆子,都有好的厨师,这些厨师往往自己就是老板,掌握若干拿手好菜,并且对菜品都有所挑剔,从原材料到最后的成品,大厨自己控制了一切。小餐馆的老板往往是食物的完美主义者——完美主义只针对菜,不针对环境。在杭州的一家苍蝇小馆里,老板每天早晨起床,就自己跑到江边的渔船上去买鱼;四川的一家苍蝇馆子的女老板,每天从集市上买回来的猪脑一定要通过自己的手,一点一点去除掉脑子里的血丝。做菜做得好的老板,对菜肴有某种迷信,一定要怎么样怎么样才会好吃是他们的原则。

一般来说,苍蝇馆子存在在大城市,或者大城市周围,不存在偏僻地区的苍蝇馆子,只有在大城市,与豪华餐厅对比,才会出现有美味菜肴而装修混乱的小餐馆;这样的小餐馆才有出名的可能性。有些苍蝇馆子的老板和服务员的态度不太好,他们会是好的厨师,好的经营者,但是,因为小餐厅只有四五张桌子整天挤满了人,老板要和善都和善不起来,他们态度就没那么好了。也有些餐厅,因为老板凶恶的态度和难以排上座位的困境,慢慢出了名,这属于典型的剑走偏锋的故事。

与苍蝇馆子形成鲜明对比的,则是“网红餐厅”。网红餐厅的最大特点,是环境适合拍照,用软件上的滤镜一修正,颜色、拍照者的面颊,还有周围的景色融合成一体,非常适合发在社交网络上。但是这里出品的菜肴好吃与否,则是见仁见智的事情。

这里的食物分成两类,一种是非常好看,适合上照片。这种好看,可能是某个造型奇特的蔬菜,可能是粉红色的汤,也可能是某个巨大夸张的拿破仑蛋糕。人们首先是从视觉上认识这家餐厅的,并且经过了这些照片在社交网络上的流传,开始加深了对这些餐厅的期待:比如一家销售小龙虾的餐厅,做了一盆放着三十多只龙虾的汉堡包,一下子变成大家必去的地方。

网红餐厅在中国方兴未艾,最大的原因还是背后的互联网经济,每个互联网的点评单的前几名都是此类餐馆,越是有故事,越是美丽,就越有排队者,这样就成为一个个崭新的目标餐厅,他们的诉求未必是食物,更多是短期利益。

好了,以上为你介绍了这本书的主要内容。在我看来,中国的饮食是一个不断变化的系统,食物随着社会生活和经济的发展,以及口味和营养价值取向的变化而变化,没有固定不变的东西,所有的食物都是正在进行时。这个时空里生产出来的食物,是和我们紧密关联的,从这个角度来说,我们只能“享受当下”。

如果把这种变化再仔细拆分,那么食物的变化,首先是食物种植体系的变革:这个每个人都有直观感受,比如现在山东的很多地区被改造成蔬菜生产基地,云南的很多乡镇成为集约化的块茎植物生产区域。我们不再像我们的父母一样,吃到的基本上是“故乡的食物”,本地的食物供给体系基本消失,哪怕是偏远地区也不例外。

然后,是食物的运输体系的彻底变革,东南亚的水果送到北京人民的餐桌上只有几天,东欧的谷物可能是你吃的面包的主要材料;再就是食物审美发生的变化,这个变化直接影响到你的烹饪方式,比如加了鱼子酱的烤鸭是一道高价融合菜,那么你可能在你们家复制鱼子酱豆腐,也有可能这道菜从此成为某个社区餐厅的招牌菜,从此流传下去。

其次,一种饮食体系的流行寿命也就是百余年,在现在更迭更快,可能三十年,也可能二十年,这些是我们正在经历的食物变革时代:不说袁枚的《随园食单》我们现在已经看不太明白,就连记录民国食物的唐鲁孙的一些文章,我们看着也有距离,其中包括饮食习俗的改变,很多食物今天已经不是普遍食用了,比如狗肉,民国时候大家还是把狗肉当作普通食材的一种。

这种更迭,有很多是时代推动的,现代人均摄入更多的肉蛋奶,这是我们的食物红利,但另一方面,也有一些比较仓促的变革,让人吃得没那么好,比如快餐,比如批量的预制菜,这都是食物在时代发展中的不同变化。我们这本书,是尽量让我们看到过去若干年中国人的食物全景,从中感受到国人对食物的热爱之情,并吸取里面最有意义的部分,将之内化到我们自己身上。

大家点击下面的文稿,可以看到这本书的部分文字和图片。这本书最大的特点还有一个,就是所有的图片都是我们拍摄的,覆盖面广阔,操作步骤翔实。这不是一本菜谱,但菜谱所需要的一切又都在里面了,很多买回书的朋友照着这本书操作这些菜肴、点心,他们的收获是,这本书不仅教人如何烹饪,而且把烹饪背后的原理也讲清晰了,基本上算是这一阶段的中国食物的一本速写,一本重要的参考读物。希望朋友们把这本书推荐给和你一样喜欢生活的朋友,大家的生活丰富度,必将得到拓展。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1.中国菜的系统里,也确实一直强调,如果能把白菜和豆腐做好吃,才是真的高手。

2.长距离交通工具的普及和提速,让我们能够方便地享用到来自远方各地的特色食物。

3.我们这本书,是尽量让我们看到过去若干年中国人的食物全景,从中感受到国人对食物的热爱之情,并吸取里面最有意义的部分,将之内化到我们自己身上。