《世纪的哭泣》 鲁泽权解读

《世纪的哭泣》| 鲁泽权解读

关于作者

这本书的作者叫兰迪·希尔茨,他是美国第一批意识到艾滋病问题的记者之一,从业十几年一直报道着与艾滋病有关的消息。他的报道被评为“美国20世纪新闻作品100强”的第44位。这本书也被《时代周刊》列为“百大非虚构经典”之一。

关于本书

为了报道艾滋病的情况,兰迪访问了九百多人,通过基层医生、政治领袖、研究机构等各个群体的视角,还原了美国应对艾滋病的全过程。作者通过这本书,试图回答一个问题:在医疗最发达、媒体监督非常严格的美国,为什么艾滋病会蔓延得如此严重?

核心内容

当我们回顾艾滋病的历史可以发现,它不只是一个医学问题,更是一个非常复杂的社会问题。人类在面临艾滋病时,暴露出的问题跟技术无关,跟人类应对疾病的水平无关,和医疗资源也没有关系,而是在我们自身。因为人们对待艾滋病的方式有着许多错误,使得艾滋病危害了千万人的生命。

你好,欢迎每天听本书。今天要为你分享的这本书叫做《世纪的哭泣》,它的副标题是“艾滋病的故事”。它讲的是20世纪80年代,艾滋病刚开始蔓延的时候,美国人是如何应对它的。这个故事会带领着我们反思:人类到底做错了什么,才让艾滋病蔓延得如此疯狂?

艾滋病,我们都听说过,它是一种免疫系统疾病,专业的名称叫做获得性免疫缺陷综合征。在很多人的印象里,艾滋病是一种可怕的绝症。如果你也有这种印象,我想请你先打破这个误区。我们知道,艾滋病主要是通过体液传播,相比黑死病、非典这类能够通过飞沫传播的传染病,它算是比较好防范的。而且,今天来看,艾滋病的死亡率其实也不高。北京佑安医院的艾滋病专家张可就说过:药物治疗如果及时,艾滋病病人的预计生存期是20年以上,现在,艾滋病已经不怎么死人了。

可为什么提起艾滋病,我们的第一反应都是,传染率高、死亡率高,好像特别可怕呢?这是因为,艾滋病刚刚在美国爆发的时候,它的传染率和致死率确实都很高,一度成为死亡和绝望的代名词,人人谈“艾”色变。人类历史上,很少有一种传染病,像艾滋病这样,在全球的范围内引起如此大的恐慌。

那我们就要进一步再追问了,为什么当年人们没有控制住这场可怕的疾病,让它能够在全球蔓延,夺走那么多的生命呢?

今天要解读的这本书,就是在反思这个问题。作者认为,艾滋病会变得如此可怕,不完全是因为艾滋病本身,更是因为人们应对它的方式。艾滋病的蔓延不只是一个医学问题,更是一个非常复杂的社会问题。

这本书的作者叫兰迪·希尔茨,他是美国第一批意识到艾滋病问题的记者之一,一直报道跟艾滋病有关的消息。他的报道曾被评为“美国20世纪新闻作品100强”的第44位。这本书也被《时代周刊》列为“百大非虚构经典”之一。

为了报道艾滋病的情况,兰迪访问了九百多人,其中有基层医生,有政治领袖,有卫生专家,也有艾滋病患者。这本书可以说是历史上对艾滋病最全面,也最彻底的一次调查。兰迪通过这本书,试图回答一个问题:在医疗最发达、媒体监督非常严格的美国,为什么艾滋病会蔓延得如此严重?

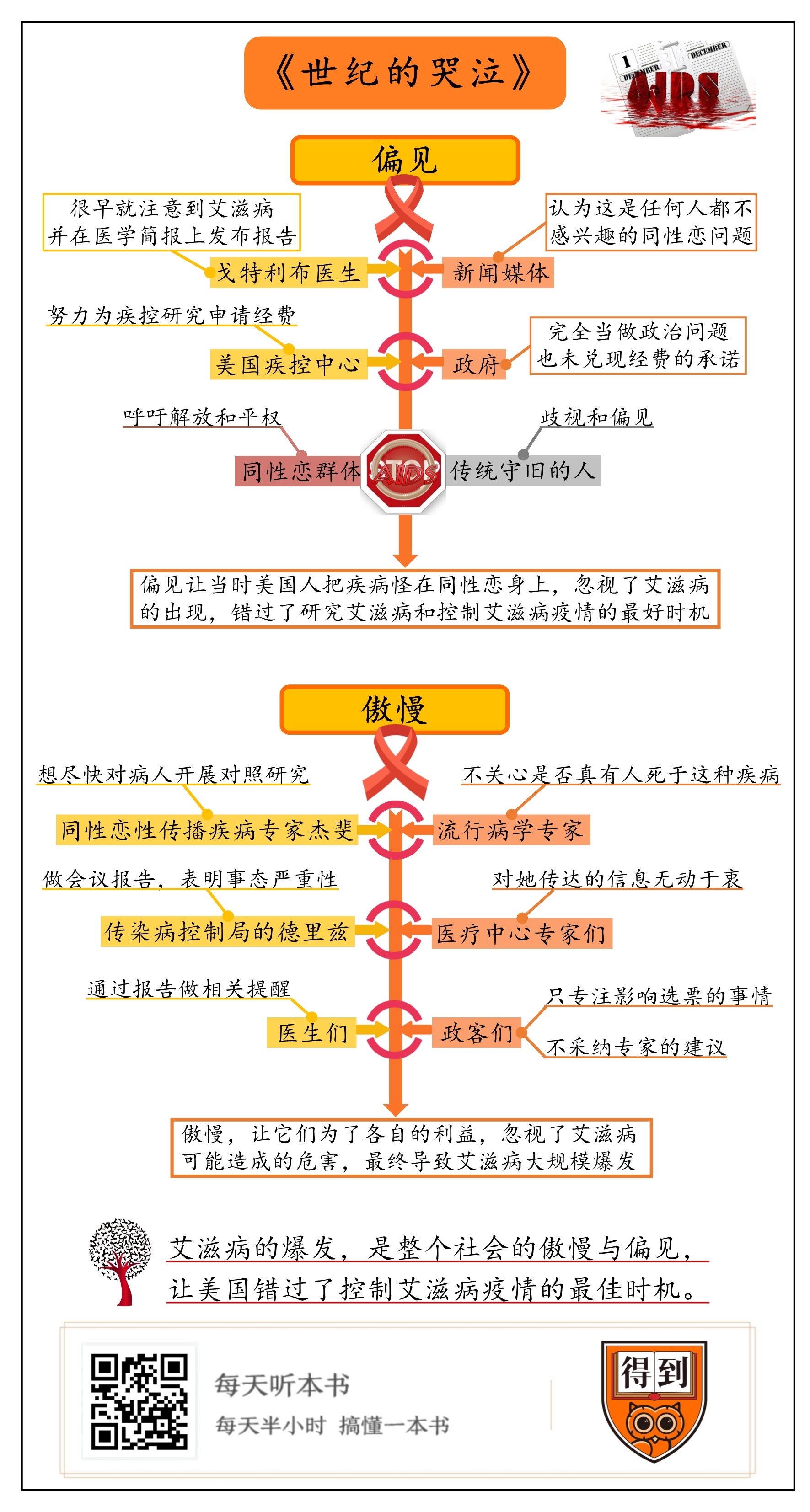

面对疾病,我们一般的态度是:发现问题,就解决问题。生了病,打针吃药就好了。但是在艾滋病这个故事里,却不是这样的。我们看到的是,艾滋病的蔓延产生了很多问题,但是很多的社会力量都在阻碍解决这些问题。人类在面临艾滋病时,暴露出的问题跟技术无关,跟人类应对疾病的水平无关,和医疗资源也没有关系,而是在我们自身。这当中,有两个因素不容忽视:一个是偏见,一个是傲慢。

接下来,我就按照这两个部分为你解读这本书。

我们先来说偏见。在作者看来,美国错过了艾滋病控制的最佳时期,很大程度上,是因为当时人们对同性恋的偏见。

我们知道,无论是艾滋病,还是其他的流行疾病,最先开始感知到疾病蔓延的人,一定是医生。艾滋病在美国传播的初期,大约是1980年。当时,美国一些医生发现了一个奇怪的现象:很多过去不怎么死人的罕见病,最近多了很多病例,比如,肺囊虫肺炎、阿米巴寄生虫等等。过去,每年大概只有五到十个阿米巴寄生虫到病例,但现在一周就有这么多病例。更让医生感到困惑的是,按理说,这些疾病,靠人体自身的免疫系统一般可以治好,只有抵抗力很低的老年人才可能死于这几种疾病,但是,这些新增的病例,死亡率也很高。

这种状况很快引起了一些医生的关注。这就要说到一个人了,他叫迈克尔·戈特利布。他是加州大学洛杉矶分校的免疫学家,他在很早的时候就注意到了这类疾病。他怀疑这是一种免疫系统的传染病。

我们知道,传染病传播初期,如果人们能早点意识到,早点开始研究,就能早点弄清楚它的传播途径和医学特征,这样就能早做防范。所以,戈特利布医生就想尽快发表一个报告,警告其他同行,要重视类似的病例,它们可能是一种可怕的传染病,请大家早点开始防范,早点开始做研究。

但是,医学期刊往往需要漫长的专家验证,等文章发表出来就一年后了,那时候就很难控制住这种传染病了。折腾了半天,在1981年7月,戈特利布医生找到了一个医学简报来发布他的报告。这个简报虽然学术地位不高,但发布比较快,而且影响范围也很大,几乎所有在传染病领域工作的医生都会看到。

在报告中,戈特利布医生提醒同行要特别注意肺囊虫肺炎、巨细胞病毒等疾病的新增病例。他还提到,所有这些患者都是同性恋。这一事实表明,在同性恋生活方式的某方面与这种传染病之间存在关联。这篇医学报告没能提醒更多的医生,倒是让报社发现了一条有价值的新闻。好几家报社发布了这条新闻,不过,报社在刊登这条新闻的时候,把复杂的医学术语简化成了适合做新闻标题的词——同性恋肺炎。

今天来看,这个标题明显是带有歧视,报社怎么会这样写呢?

这就要回到当时的美国社会来找原因了。在20世纪的后半段,美国年轻人开展了一场性解放运动。他们倡导性自由,反对任何拘束,把传统的道德观念抛之脑后。跟这场运动相伴而生的,是女权主义和同性恋群体大力倡导平权运动。

但是,这些新的主张让传统守旧的人士很难接受,他们把同性恋跟放纵、酗酒、毒品,种种负面的事情联系起来,严厉地批评他们的行为。你看,一边是呼吁解放和平权,另一边就是歧视和偏见。我们刚才提到的报道,就是在这样的环境下出现的。它把原本严谨的医学判断,变成了对同性恋群体的歧视和偏见。

更可怕的是,报道一出来,同性恋和艾滋病就这样被联系在一起了。在艾滋病出现之前,同性恋群体中就流行过有一些通过性传播的传染病,比如梅毒和淋病。这种新疾病出现,又进一步加深了人们对同性恋的偏见。

最初报道艾滋病疫情的媒体,包括《纽约时报》和《洛杉矶时报》,他们把文章写得很谨慎,既不冒犯任何人,也不至于引起恐慌。他们的做法为美国全国报纸对待艾滋病疫情的态度定下了基调。几个月之后,《华尔街日报》也加入了,他们刊登了一篇关于艾滋病疫情的后续报道。

故事是这样的。有一位记者不断联系《华尔街日报》的编辑,希望发表一篇关于艾滋病的报道,但一直被退稿。这位记者心里很清楚,《华尔街日报》不感兴趣,是因为传染病的患者是同性恋,报社的编辑不希望报纸被同性恋“污染”了。这位记者不得不把文章改写了一遍,从少部分的异性恋患者和吸毒患者的角度来写。这样一改,这篇文章终于刊登在了《华尔街日报》的一个角落,标题是“女性和异性恋男性也患上了致命的新型同性恋疾病”。是的,同性恋无论死了多少人,《华尔街日报》也不愿意发布任何新闻,几位异性恋竟然也患上了这种疾病,才是他们关注的重点。

到了1982年4月,美国已经有300多人感染了艾滋病。更可怕的是,在这300人里,有119人很快就去世了。但是,由于很多人认定这种疾病是“同性恋瘟疫”,那些带有偏见的记者和政府官员,对这场可怕的灾难根本是视而不见。作者说,这就像是一场无声无息的杀戮。

当时,不是没有人站出来,对这种现状提出抗议。美国疾控中心的人就站出来了。他们看到病人越来越多,想要说服政府官员为疾控中心增加更多的经费。在这场听证会上,一位国会议员的发言很有代表性:他说:“我想说得直白一点,这种可怕的疾病折磨的是我们国家遭受污名化和歧视最严重的少数群体之一,同性恋群体。我毫不怀疑,假如得病的不是同性恋,而是有挪威血统的美国人,或是网球运动员,那么政府和媒体的反应会完全不一样。”他再次提醒,这场疾病会影响成千上万的人,而不只有那几百名同性恋患者。

疾控中心的努力似乎有了一些回应,在听证会的结尾,政府官员宣布国家癌症研究所将发放100万美元用于疾控中心的研究。实际上,一般情况下,类似的研究单个项目能够拿到1000万美元,这100万拨款,还要分给全国所有做相关研究的人,实在是杯水车薪。不过,疾控中心的人员还是觉得挺高兴的,100万的拨款虽然少,但能够证明政府官员开始正视这个疾病了。

但是,听证会之后,从地方电视台到大型报刊都没有报道这件事情。政府承诺的100万经费,最后也没给。疾控中心的那些努力,就是在水面上冒了个泡,最后完全没有什么效果。艾滋病的疫情依旧疯狂蔓延,媒体和政府依旧被歧视和偏见蒙住了双眼,什么都看不见。

如今我们回头去看,其实当时的美国有很多机会,可以尽早防范,或许能够防止艾滋病后来的蔓延。有好几位医生预料到了艾滋病可怕的危害,疾控中心也有人站出来想要做一些事情。但是,很多事往往不是“发现问题,就解决问题”那么简单。由于艾滋病跟同性恋联系在一起,加深了很多人对这个群体的偏见和歧视,他们选择了不闻不问,选择了蒙住双眼。

某种意义上说,正是这种偏见,让当年的美国错过了研究艾滋病和控制艾滋病疫情的最好时机。

不过,如果只是偏见,当艾滋病进一步蔓延的时候,人们其实还是有机会控制疫情,至少同性恋群体自己可以保护自己。但是,这场疾病又进一步唤出了人性中的另一个恶魔,傲慢。傲慢,让艾滋病更加猖狂。这就是我们第二部分要说的问题。

刚才说了,早在1981年,就有很多医生想要对这种疾病开展研究。在得知肺囊虫肺炎的消息之后,美国疾控中心想要开展调查,并组织了一个特别工作组,其中包括了研究同性恋性传播疾病的专家哈罗德·杰斐。工作组发现,这个病没有想象中那么简单,想尽快对病人开展对照研究。接着,杰斐给国家癌症研究所的流行病学专家打了个电话,问怎样才能最快的开展这项研究。专家回答说,很简单,先用一年时间准备访谈文件,决定以谁为对照者;第二年进行访谈;第三年分析数据并汇总成一篇精彩的文章发表。专家接着说:“3年时间,我们一定能够完成一项出色的研究。”

专家说的步骤非常严谨,用于一般的流行病研究没有任何问题。但这种新型的流行病有很强的传染性,在杰斐他们撰写的一份报告中显示:41名患者当中已经有8人死亡,剩下的很多人也是奄奄一息。杰斐感觉这些病人等不及了。杰斐很失望,他觉得,这些专家们一直待在舒适的国家实验室里,根本不关心是否真的有人死于这种疾病。

他们没有想到的是,这样的傲慢,会牺牲掉成千上万美国人的生命。

旧金山公共卫生局的传染病控制局助理主任赛尔玛·德里兹也同样意识到了问题。德里兹医生一直很关注在同性恋群体中流行的传染病,她花了大量的时间和同性恋医生开会,为医学杂志撰写相关的文章。在男同性恋健康问题上,她已经成为无人能及的权威。我们知道,艾滋病有一个主要的传播途径,是性传播。德里兹很快就意识到,这些突然暴增的罕见病,很可能是一种新型传染病,而且是通过性传播,在当时来看,同性恋群体的性解放运动很可能是造成艾滋病快速传播的一个因素。

在加州大学旧金山分校医疗中心的一次专家会议上,德里兹做了一个会议报告,想要表明事态的严重性。她平静地复述着统计数据:1976年到1980年这4年里,30多岁单身男子中的志贺杆菌病患者增加了700%。1969年上报的阿米巴病患者仅有17例,现在一年上报的已超过1000例,这还只是全城患病人数的一小部分。30多岁男性乙肝患者在过去4年里翻了4倍。这些疾病症状并不明确,而且潜伏期很长,许多男同性恋很可能在不知自己患病的时候,就将疾病传给了无数人。德里兹认为,这无异于一场极大的灾难,急需公共卫生部门发出警告。

德里兹在这个领域有很高的权威,但是这一次,医疗中心的专家们对她传达的信息无动于衷。这些医学院里的专家不喜欢谈论跟同性恋有关的话题;他们也很难相信,同性恋群体的性解放运动,会把没有危害的罕见病变成全社会的传染病。况且,这些罕见病早就被研究过了,再研究也没有什么价值。德里兹医生说:这些医学院的书呆子,除非在显微镜下真正见证,不然什么也不会相信的,即便患者的数量正在疯狂增加。

作为最早发现艾滋病的一批专家,杰斐和德里兹很早就预料到了这种传染病的破坏力,但研究机构的傲慢,让他们对病情视而不见,让发现者的努力变得毫无意义。

在1983年3月,疾控中心发布了艾滋病疫情最新的数据,他们一共收到了1279名人患上了艾滋病的报告,其中485人死亡。患者的数量正在疯狂增长,很明显,艾滋病已经开始失控了。遗憾的是,这样可怕的形势,依旧没能改变人们对待这种疾病的傲慢态度,就连受到威胁最大的同性恋群体也一样。

在当时的美国,同性恋群体已经成为一支政治力量。在一些性解放运动比较活跃的城市,有许多同性恋政客,他们借着同性恋群体的选票进入政坛。不过,也正因为如此,他们不愿意做出违背同性恋群体想法的事情。

当时,为了防止艾滋病的蔓延,应该尽快让感染风险比较高的同性恋群体开始防范。加州大学医疗中心的医生组织了一个聚会,把旧金山所有代表同性恋群体的政客都邀请来了。他们想要说服这些政客,提醒同性恋群体,艾滋病可以通过性行为传播,他们必须防范。

医生接着说出了最新的研究成果:艾滋病潜伏期长达18个月,这意味着大量的艾滋病患者自己都不知道是否已经感染,但是他们正在传播病毒。如果不尽快防范,就算有疫苗,对这些患者也无能为力。医生甚至威胁政客,说:同性恋群体要马上做出改变,不然你们的选民染病死光,只是时间的问题。

听了医生的报告,政客们坐在椅子上不安地动来动去。总的来说,他们很难找到一个“政治正确”的做法,来处理艾滋病的事情。当医疗中心说“滥交”会传播艾滋病时,同性恋的政客立即指责道,这个词是对同性恋群体的“评头论足”,是一种歧视。会议上有人提出,应该关停同性恋的活动场所,政客们立刻发出一片嘘声,表示强烈的反对。他们警告说,这样的行动可能会产生深远的政治后果,甚至连讨论的可能性都没有。

政客们没有听医生的建议,是因为这样做会让他们失去很多选票。在同性恋群体看来,同性恋活动场所已经成为了性解放运动的标志,那可是他们长期奋斗得来的胜利果实。任何一个想要关闭同性恋活动场所的人,就是想要剥夺他们权利的人。所以,这些政客们把艾滋病看成一个不能轻易触碰政治议题。毕竟,他们自己的选票还得靠同性恋人群的支持。

直到会议的最后,政客们依旧没有松口。他们只专注影响选票的事情。而专家建议的措施,他们根本不予采纳。这种傲慢的姿态,让他们也错失了控制疫情的良好时机。

这就是20世纪80年代的美国。数据清晰地显示,艾滋病已经导致很多人死亡,必须立刻行动了,但是医疗机构依旧不把疫情当回事,政客们也不愿意采取措施。他们的傲慢最终导致那段时间,有上万人感染上艾滋病,也导致了艾滋病后来的大爆发。

自从艾滋病开始流行以来,全世界约有七千多万人感染了艾滋病,有三千五百万人死于艾滋病。直到现在,全球范围内的艾滋病患者数量依旧呈现着上升趋势。虽然现代医疗大大降低了艾滋病的死亡率,但不可否认的是,在人类和疾病的抗争历史中,很少有一种疾病能跟艾滋病一样,给人类的生存、发展带来如此巨大的影响。

如果说偏见让当时的美国人把疾病怪在同性恋身上,忽视了艾滋病的出现;傲慢,让它们为了各自的利益,忽视了艾滋病可能造成的危害,最终导致艾滋病大规模爆发。

好,《世纪的哭泣》这本书就讲到这里。我们通过这本书,回顾了艾滋病在美国蔓延的过程。你会发现,艾滋病的爆发,并不是因为艾滋病有多厉害,多难对付,而是整个社会的傲慢与偏见,让美国错过了控制艾滋病疫情的最佳时机,最终,付出了千万人的生命作为代价。

作者兰迪·希尔茨在书中写道:疫情初期,联邦政府将艾滋病视为预算问题,卫生部的官员将其视为政治问题;而新闻媒体认为,这是任何人都不感兴趣的同性恋问题。结果是,几乎没有人真正去应对艾滋病这场可怕的传染病危机。在他找到的一个个真实的历史事件里,艾滋病就好像一个镜子一样,把当时美国的社会问题展示得淋漓尽致。

《世纪的哭泣》其实是兰迪的遗作。兰迪本人也是一个艾滋病患者,他就是在写这本书的时候,接受了艾滋病的检测。不过,他要求医生先不要告诉他结果,他害怕检测结果会影响他的写作。交稿当天,他才知道自己是艾滋病病毒阳性。几年之后,他死于艾滋病的并发症。这本遗作就好像书的名字一样,《世纪的哭泣》,记录着那个艾滋病蔓延的时期里,一代人的眼泪。

人类的历史,从某种意义上说,也是一部和传染病的斗争史。在20世纪100年里,人类由于传染病而死亡的总人数为16.8亿,相当于战争死亡人数的10多倍。这本书告诉我们,政府的管控、医疗资源的分配、各个组织的协调和运作,以及媒体舆论的引导等等,所有的秩序,都会受到疾病的冲击,不得不重新构建。当我们一次又一次面对传染病这个问题时,我们都需要重新思考,我们曾经做对了什么,又做错了什么,这样,才能构建出一个更完善的体系,更好地应对传染病。这就是这本书能给我们带来的,更重要的启示。

撰稿:鲁泽权 转述:杰克糖 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.正是这种偏见,让当年的美国错过了研究艾滋病和控制艾滋病疫情的最好时机。

2.傲慢,让它们为了各自的利益,忽视了艾滋病可能造成的危害,最终导致艾滋病大规模爆发。

3.当我们一次又一次面对传染病这个问题时,我们都需要重新思考,我们曾经做对了什么,又做错了什么,这样,才能构建出一个更完善的体系,更好地应对传染病。这就是这本书能给我们带来的,更重要的启示。