《英国宪法》 李筠工作室解读

《英国宪法》| 李筠工作室解读

关于作者

沃尔特·白芝浩(Walter Bagehot),19世纪英国商人、散文家、社会学、经济学家。1858年后任《经济学人》杂志主编。代表作《物理学与政治学》强调弱肉强食的普遍性,宣扬了社会达尔文主义的理论,对后来人影响很大。

关于本书

英国宪法经由数个世纪渐基而成,是欧洲君主立宪制国家宪法的代表。本书分为内阁、君主、贵族院、平民院、内阁的改换、意象中的制衡等几部分,为你全面解析英国宪法。

核心内容

白芝浩能让你一下子就感受到“宪法是活的”。他理解英国的政治传统、政治惯例和政治心理,把它们和宪法一起讲,你对这个问题理解的深度就大不一样了。在本期解读中里,你可以看到英国宪法如何在实际运行中成长。

你好,欢迎每天听本书。今天我给你解读的这本书叫《英国宪法》,出版于1867年。一听书名,你也许会以为,这本书里有很多繁杂的条文,和更繁杂的解释——反正都是法学家的黑话。但其实,这本书不是无趣的老古董,它几乎是在用聊天的口吻跟我们讲英国宪法的故事。

给我们讲故事的人叫沃尔特·白芝浩,他并不是法学家,而是十九世纪英国著名的评论家,他还曾经担任英国著名杂志《经济学人》的主编。他一辈子的评论陆续编成了文集,其中谈政治和宪法的这本特别有名,就是我们今天要解读的《英国宪法》。也正是这本书,让他在150年后的今天,作为宪法学家被全世界铭记。甚至可以说,他高屋建瓴地理解和阐释了英国宪法。书中的这些道理哪怕过了150年,仍然是我们今天理解英国的关键。

说到“宪法”,很容易马上想到一个文本,比如美国宪法,几条几款,都规定了什么。大概来说,这就是一个国家的根本大法。所谓的解释,就是解释这些条文为什么要这么规定。

英文的“宪法”这个词,在词根上一直可以上溯到古希腊文。在西方,它最重要的意思从来都不是“一部法律”,而是“共同体的政治结构”或者“共同体的政治构成”。写在纸上的法律条文,只不过是国家权威用立法这种形式,把共同体的政治结构明明白白地说出来。不写,这个结构依然存在,写了,对于外行来说,还是不知道这个结构到底是什么样子的。

所以,解释英国宪法,不是光解释这些条文,这只是面儿上的。真正重要的,就是揭开这层面,把里面的政治结构给剖析清楚了。

白芝浩这本书的好,就在于把英国政治的结构讲活了。“活”的基础和优点是,他理解英国的政治传统、政治惯例和政治心理,把它们和宪法一起讲,深度就大不一样了。在这本书里,你看不到白芝浩对具体法律规则如何仔细地解释,却能看到英国宪法如何在实际运行中成长。白芝浩能让你一下子就感受到“宪法是活的”。

这其实才是宪法真正的威力所在,也才是研究宪法的著作最应该抓住的东西。宪法不是僵死的条文,不是立法者和法学家的小圈子游戏,而是一个国家实际运行的根本政治规则,和这些规则生存的政治生态,还有在这种政治生态当中由规则引导的政治博弈。不了解规则,不了解生态,从新闻里面看到的博弈就没有办法得到确切的理解。白芝浩把这一整套东西讲活了,所以他是带我们了解英国、了解宪法的最佳导游。我从这本书里挑了三个最重要的角度,跟你分享,一定会刷新你对英国乃至整个西方政治传统的认识。

-

英国不是三权分立。

-

英国为什么必须要有女王。

-

英国内阁为什么厉害。

我先带你看第一个问题,英国不是三权分立。按照你熟悉的观点,西方现代政治的标准格式就是三权分立。英国是现代西方政治的领头羊,当然是三权分立的。但白芝浩一上来就告诉你,英国真的不是三权分立。

先看看三权分立是什么,简单来说,三权分立是指行政权、立法权、司法权相互独立,每种权力都由专门的机构和人员来操持,每种权力都不受其他两者的干预。那三权分立怎么成了英国特色的呢?说英国是最典型的三权分立,主要出自两个大人物,一个是英国人洛克,一个是法国人孟德斯鸠。洛克是英国光荣革命的代言人,他的《政府论》是公认的现代自由民主政治的经典。而且,这本书为光荣革命辩护,后世的人们合情合理地就把书里面讲的三权分立,看成光荣革命的政治成果。法国人孟德斯鸠是启蒙运动的代言人,他的《论法的精神》是公认的三权分立学说最经典的阐述,把洛克没完全说明白的地方都说明白了。而且,孟德斯鸠在书里公开说英国的政治是最好的,所以后世的人们合情合理地就把他书里面讲的三权分立看成了英国政治的精华。而且,两个大人物都强调,三权光是分立还不够,它们之间还得制衡,所以确切地说,由他们树立起来的现代政治的好框架,叫三权分立还不确切,分权制衡更好。美国革命兴起,国父们说自己读的都是洛克、孟德斯鸠,就是按他们的指点建立美国的分权制衡,写成了宪法。随着美国的日益强大,美国不断地讲自己的制度优越性,三权分立就逐渐被神化了,变成了全世界理解西方政治最显眼的标签。

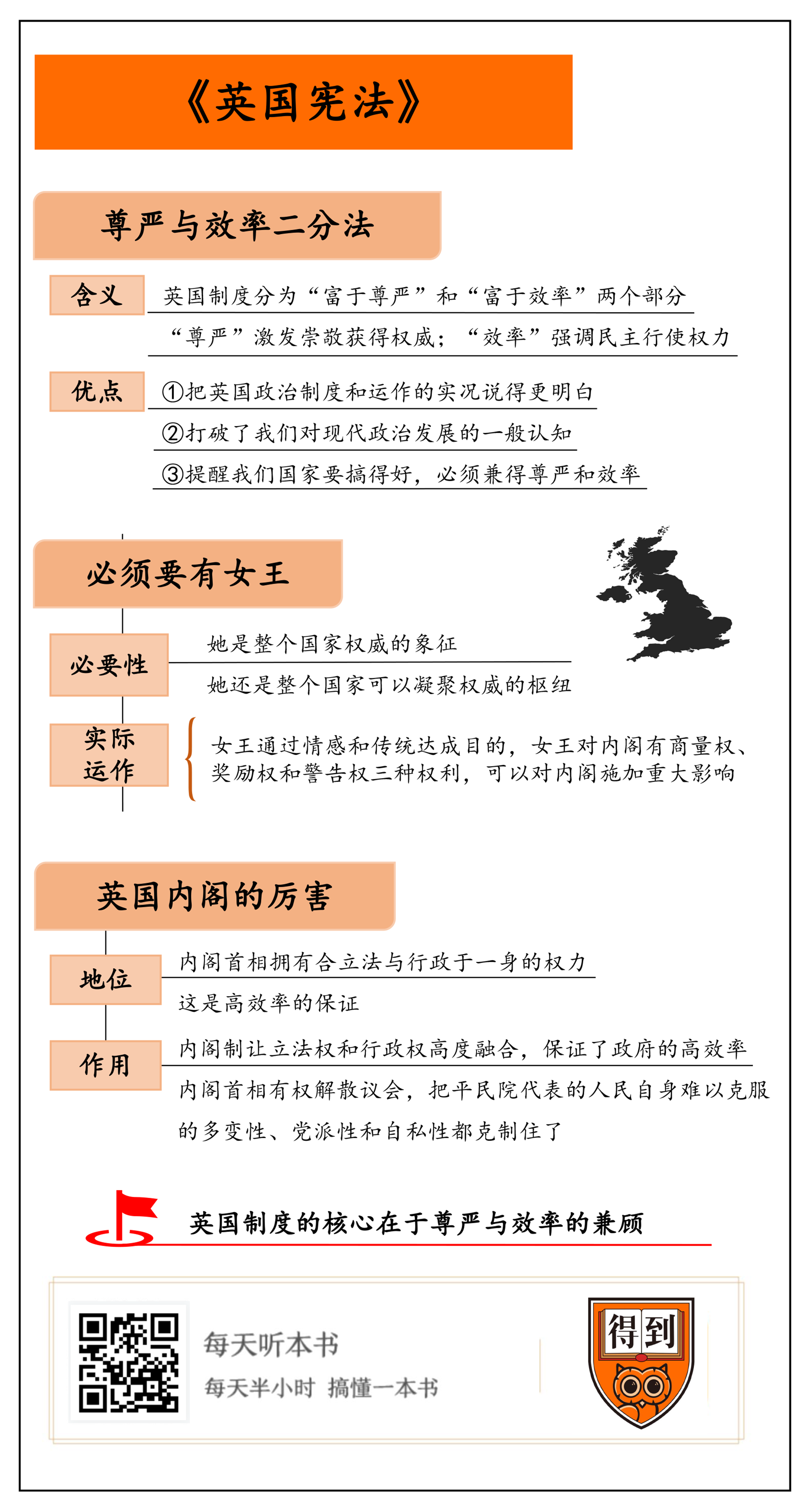

白芝浩公开反对用分权制衡来解释英国宪法对英国权力基本框架的规定。他用了一个新套路,把英国制度分成了两个部分,富于尊严的部分和富于效率的部分。我先解释他的新框架,然后再跟你讲这个框架为什么比三权分立好。

“富于尊严的部分”是由君主与贵族院来承担。这部分是从历史中传承下来的,古老、庄严而又神秘。虽然经历了数个时代的变革,功能和地位已经大不如前,但它依旧能够激发和保留人们的崇敬之心,而崇敬之心是获得权威的必要前提。所以,这部分是最贴近人民政治心理和政治情感的东西,它并不完全存在于法律当中,主要是属于政治。

“富于效率的部分”是由内阁与平民院来实现。这部分充满了现代精神气质,它强调个人的基本权利,强调民主,运行规则简单有效。这部分真正负责行使权力。

“富于尊严的部分”和“富于效率的部分”相互合作,前者负责汲取权威,后者负责运用权威。你可以把英国制度看成一个大银行,把权威看成钱。“富于尊严的部分”负责筹钱,“富于效率的部分”负责花钱。它们的基本职责和运作规则不同,但必须相互合作。女王和贵族院负责“筹钱”。钱筹不来,内阁和平民院就没得花,国家就是个没米下锅的穷光蛋。反过来,内阁和平民院负责“花钱”。钱花得不不科学、不合理、不让人民满意,女王和贵族院就成了“骗钱”的祸害,国家就是个欺世盗名的庞氏骗局。

白芝浩这么一说,好多三权分立解释不了的大问题就迎刃而解了。比如,女王为什么对英国来说是必需的;贵族院尽管不民主,看起来也没大用,也必须留着;内阁和平民院的复杂关系;女王和首相的微妙关系等等。下面我会专门通过女王和内阁两个焦点来给你进一步细说。这里先简单总结一下尊严与效率二分法的优点。

第一,它能够把英国政治制度和运作的实况说得更明白。相比而言,用三权分立看英国制度,更像用现成的框架去套,好像也能说出点什么,但多少有点似是而非,没有完全说在点上。更重要的是,三权分立很难解释英国制度的动态运行,它把握不了活的英国宪法。

第二,尊严与效率的二分法打破了我们对现代政治发展的一般认知。三权分立并不是永恒的金科玉律,也不是每个国家政治现代化的标准格式。英国是第一个政治现代化的国家,但它并不是按照三权分立的原理建立起来的,更没有因为这个原理,抛弃了自己的传统。英国政治成功的秘诀,在于兼顾了尊严和效率,而不是刻板地划分了权力。

第三,尊严与效率的二分法提醒我们,所有国家要搞得好,必须兼得尊严和效率。让国家汲取权威和运用权威的部分按照自己的职能运转,它们之间又能够通力合作。

那我们是不是要用尊严和效率的二分法完全取代三权分立呢?或者说三权分立就只是个神话,根本不必理会它呢?当然不是。我先带你看看白芝浩怎么看女王和内阁这个非常具有英国特色的结构,再来解释抽象一点儿的问题。

这也就是第二个问题:英国为什么必须要有女王。

先澄清一点,白芝浩写这本书的时候是维多利亚女王执政,所以他讲故事的时候就用女王来指代王权,恰好和我们今天面对的伊丽莎白二世女王执政的英国,在用语习惯上是吻合的。但我要提醒你,女王只是一个指代,白芝浩故事背后的道理和我们讨论的道理,都是在追究王权在英国制度当中的功能和必要性。要是过两年威廉王子接了奶奶的班,当上英国国王,这些道理对他也是成立的。

你肯定知道,光荣革命之后,英国确立了君主立宪制,议会成了政治活动的中心,君主被议会架空,成了没有实权的“虚君”。于是有人就很容易轻率地得出结论说,女王其实没什么用。甚至有人会说,这样的君主留着干什么,不如废除君主制算了。但是,且慢,听听白芝浩是怎么讲的。这么个表面上没什么用的女王,为什么不仅不能动她一根头发,还要把她高高地供起来。

在维多利亚时代,“议会至上”已经是无可争议的事实,但即便如此,作为君主的女王,作用仍然不可限量。一句话,她是整个国家权威的象征,她还是整个国家可以凝聚权威的枢纽。这个道理很简单,我给你打一个比方:女王就像一座豪华大厦的屋顶,你可以把她想象成哥特式大教堂的大尖顶,她在大厦里确实没怎么“出力”,不像那些大柱子和承重墙,但你会因为屋顶没出力就不要它吗?显然,每一座房子,无论是哥特式大教堂还是普通民房,屋顶是必不可少的。

白芝浩说,对于普通民众来说,君主一方面是家长式的存在,另一方面又是神一样的存在,这种政治生态植根于英国的中世纪传统。为了方便大家理解这种政治生态,白芝浩把英国君主和古希腊神话中的英雄国王做了一个类比。在希腊神话中,民众的服从源自他们对首领的个人情感和敬重,他们倾听首领的声音,拥护首领的建议,服从首领的命令。而英国君主制在很大程度上保留了这样的特征,它将一个家族置于王位之上,同时用王室生活搭建起君主和民众之间的情感通道,人们在王室的婚礼、王子公主的出生长大当中,融入了自己最质朴的人类情感,和王室共享情感。这使得政治是有温度的,甚至是甜蜜的。

君主对于所有英国人是神圣的,这是一种庄重的情感。当然,这种情感也会有比较亲密的一面。随着民主时代的到来,娱乐在民众的生活当中越来越重要,王室的各种事情就成了英国人特别热衷的八卦,这种现象在查尔斯和戴安娜离婚这件事情上达到了顶峰。作为人的一面,女王充当了国家和民众的情感纽带。

不过,女王和她的亲属如果只有情感的功能,很容易就被八卦侵蚀光了。英国君主还拥有宗教的力量。白芝浩不是按照宪法的法理来分析,而是按照普通人提问题的办法,来追究女王的权力来源。如果问普通英国人,女王是依据哪种权力统治英国的,他们不会说她是依据国会授予的权力,而是会说她依据“神意”,也就是依据神的意愿来统治。王权的神圣性,从政治传统的角度讲,与“君权神授”的长期历史有很大的关系。尽管君权神授在法理上已经不成立了,但这种信念、这种思维、这种习惯仍然普遍地存在。它们延续了下来,就让女王作为国家的肉体形式,一直在实现国家的权威。

光有信念、思维和习惯的延续还不够,政治不是靠老传统过日子,老传统再好,必须在新的民主时代找到它发挥作用的新方式。这就是白芝浩发现的“维多利亚的秘密”。我给你引用一段原话,他是这么说的。维多利亚女王“似乎在发号施令,但似乎从不争斗……通常像谜一样藏而不露,而有时又像在露天表演,但在任何情形下它都与人无争。国家分成了党派,但王室是不偏不党的。它明显脱离俗物,这使它既摆脱了敌意,又不致亵渎神圣,因而保持了它的神秘,也使它能够获得对立党派的共同爱戴——对于那些因尚未受到良好教育,而仍然需要一个‘象征’的人们来说,它就成了一种看得见的团结象征”。女王统而不治,是女王成为国家权威象征的秘密所在,因为作为象征,她必须“永无谬误”。女王是永远不犯错的,根源就在于所有看得见的实事儿她都不管,这样一来,无论出了什么岔子,都不用她来背锅,她的神圣性就保住了。相应地,她的权威也就保住了。

不过,女王也绝不是真的什么实事儿都不管,她实实在在地对英国的代议制政府发挥着不可替代的作用。白芝浩总结,女王对内阁有三种权利,商量权、奖励权和警告权。通过这三种权利,她可以对内阁施加重大影响。尽管她不会强硬地使用这些权利逼迫内阁就范,但女王的话是谁也不敢当作耳边风的。从政治治理的角度看,立宪君主最大的优势在于她可以长期在位,拥有任何首相和大臣都无法比拟的政治经验,知道许许多多首相和大臣们都不知道的政治秘密,在决定国家大事的时候,首相和大臣们不可能无视女王的意见和建议。但女王究竟提出了什么样的意见和建议,只有那些首相和大臣知道。最终,她发挥了影响,却不必负责。所以,即便女王没有实际的一票否决权,但她依旧可以运用以上的三种权利和手握实权的内阁形成博弈。这种博弈的最大意义就在于,它让长期的政治经验去辅助现在的政治决策,让政治决策更加冷静、更加审慎。

好,简单总结一下女王在英国宪法当中的作用和必要性。她是国家权威的象征,她的主要任务是凝聚权威,她通过情感和传统达成目的,但她并不是什么都不管,而是让你觉得她什么都不管。她只有把实际政治的运作做成阴面,才能维护她“永无谬误”的神圣地位,也才能把自己凝聚国家权威这个阳面的任务顺利完成。

英国的宪法光有“富于尊严的部分”是不够的,你理解了女王如何完成这部分的任务,就自然会追问“富于效率的部分”是怎么回事。接下来我就带你看第三个问题,英国内阁为什么厉害。

白芝浩在这个地方提出了和一般观点不同的观点,他认为英国宪法之所以高效,秘密不在于“分”,而在于“合”,也就是“行政权和立法权之间的紧密联合,一种几乎完全的融合”。这个讲法和通常所说的分权制衡完全背道而驰,白芝浩甚至因此对美国三权分立制衡提出了批评,批评的口径跟我们中国人还有些类似。比如总统领导的行政机构和国会之间没有办法形成良好的配合,你看,这不是很像我们小平同志讲美国的三权分立是三权之间相互推诿扯皮,效率就是低嘛。当然,白芝浩的批评可不止这些,他几乎整本书都在批评美国制度。

白芝浩表扬英国制度是行政权和立法权的融合,是有他独特根据的。他认为行政权和立法权之间有一个精妙的连接点,就是由立法机构选任负责行使权力的“内阁”。搞清楚内阁怎么运转,是破解英国政治效率的关键所在。内阁从权力来源上讲,由立法机构——确切的说是平民院——选任出来的一个委员会。从职能上讲,它是行政权的核心,它就是英国政治当中效率这部分的枢纽,它的领袖是首相。

那为什么立法权和行政权用内阁高度结合在一起,就会让权力的行使更有效率呢?设想一下,无论是开战还是征税,如果行政机构的意见和立法机构的意见不一致,情况会是什么样?白芝浩讲,出现这种僵局,要么是行政机构得不到立法支持就瘫痪了。坏了事儿,立法机构不必承担直接责任,但它在道义上会威信扫地。或者说是行政机构因为无法执行自己决定好的事情,它变得名不副实,因为立法机构自行决定,却让行政机构去承担责任,道义上是说不过去的。总之,二者如果分立,很容易出现权力和责任不对应的僵局,两者都遭到严重损害,事办不成,脸也丢了。白芝浩明讲:在开放时代,行政机构需要立法机构不断地予以协助。所以,行政权和立法权必须高度融合,实现二者通力合作。

内阁制究竟是怎么实现立法权和行政权的融合与合作呢?内阁由首相选人组成,首相是平民院选举中获胜的多数党领袖。照这个规矩,大选完了,哪个党获得了平民院的多数席位,它的领袖就是首相人选。在英国历史上还没有出现过女王不同意的情况,所以,首相本来就拥有议会多数的支持,那都是他的党员。从这套玩法来看,内阁是平民院的核心,二者在人员上的高度重合保证了立法机构总是在协助行政机构。相比而言,美国国会参众两院的议员和总统的行政大员完全不重合,谁也没有资格指挥对方。

如此一来,首相大权在握,不是可以为所欲为了吗?且慢,他手里还有更厉害的权力:解散议会。从法律上讲,解散议会的权力属于女王,不过,实际的运行规则是,只要首相请求女王解散议会,女王通常不会拒绝。内阁是被议会创造出来的机构,居然有权毁掉自己的创造者。内阁的权力真是逆天了,还有人管得了它吗?英国不会陷入专制吗?

首相的大权看起来有点恐怖,但它是为了更高级的平衡设立的。如果你理解了首相究竟在和什么样的力量斗法,必须和它达成平衡,你就知道首相实际上不仅不可能为所欲为,反而是必须守法谨慎行事。它所要对冲的是平民院代表的民主的力量。白芝浩把平民院这个掌握主权的机构看得很透,它有三个缺点:多变性、党派性和自私性。民众的意见是多变的,为了选票讨民众欢心的议员们必然就是多变的;多变的意见是通过政党的力量输入议会的,党派成为民众的代言人,却很容易夹带自己的私利;反映各种私利的平民院本身也有自己的私利。这三个特点加起来,足以让平民院变得一团糟,要么是胸无大志,平民院就成了整天算计蝇头小利的菜市场;要么是党同伐异,平民院就成了整天上演政治恶斗的角斗场。无论哪种情况出现,国家就毁了。有人能制止掌握主权的平民院劣质化吗?有,就是首相和他的内阁。

这个时候你就理解了,解散议会是对付平民院多变性、党派性和自私性的终极武器。你们这些议员,包括首相同党的议员,如果争权夺利闹得不像样子,内阁的工作没有办法开展了,那干脆解散平民院,所有议员重选。所以,给首相坏事儿的议员要掂量一下,自己能不能重新当选。如果是首相的同党,坏了首相的事儿,再选的时候党还会支持你吗?如果是首相的反对党,坏了首相的事儿,再选的时候人民把罪责归给你还是首相,还不一定呢。有了这些规矩和规矩背后的计算,其实平民院的议员一般是不敢胡来的。相应地,首相也知道自己要应付多方力量,也不敢胡来。

清楚了首相是代表国家与人民达成一种高级的平衡,你就可以对他手里的大权放心一些了。那么,你也就可以合理地推断出来:以女王为首的富于尊严的部分,和以首相为首的富于效率的部分,实现了国家大权的合作。这种结构必然是建立在英国国情之上的。白芝浩特别强调这一点,反复说英国人对权威的虔敬之心是这个代议制政府运转的基础。英国有英国的独特性,找到适合自己独特性的独特制度,国家才能真正走向繁荣富强。

最后,我来总结一下全书,带着和三权分立制衡的比较,看看白芝浩揭示的英国宪法的秘密。

首先,英国不是三权分立制衡,而是以女王为首的富于尊严的部分,和以首相为首的富于效率的部分,两者的结合。三权分立制衡是一种防范权力滥用的框架,它的目的是好的,三权的分立在现代国家也都成了事实,但如何使得事实上分立的三权达成良性的合作,一起支撑起国家这座大厦,光讲“分”是不够的,研究出“合”的道理来更有启发性。从这个意义上说,白芝浩的尊严和效率两分法不是三权分立制衡理论的敌人,而是它活生生的补充和升级。

其次,女王对于英国来说是必需的,因为她象征着国家的尊严,她的主要功能是汲取权威。这个方面是三权分立制衡理论的短板。三权之中谁来负责尊严呢?三权相互独立且平等,谁去做那个表面上高人一等,实际上为了“永无谬误”不能管事儿的呢?显然三者都不合适。那三权分立的国家,尊严怎么办呢?从这个意义上说,白芝浩对女王的解说提醒我们,国家除了三权的关系要理顺,在它们头上还有尊严这个头等大事要好好处理。

再次,首相在英国很厉害,他拥有的是合立法与行政于一身的权力,这是高效率的保证。但首相大权很重要的作用是要节制民主,把平民院代表的人民自身难以克服的多变性、党派性和自私性都克制住。三权分立制衡必须处理好民主时代的这些基本问题,国家制度才能良性运转下去。

不过,白芝浩对美国的批评有些过分了,美国的三权分立制衡基于他们的国情弄出了一套解决自己问题的制度。这是后话。我准备以后通过解读美国宪法之父麦迪逊的《制宪会议记录》来给你破解其中的疑难。

撰稿:李筠工作室 脑图:刘艳 转述:江宁

划重点

1.英国不是三权分立制衡,而是以女王为首的富于尊严的部分,和以首相为首的富于效率的部分,两者的结合。

2.女王对于英国来说是必需的,因为她象征着国家的尊严,她的主要功能是汲取权威。

3.首相在英国很厉害,他拥有的是合立法与行政于一身的权力,这是高效率的保证。