《鲁滨孙历险记》 黄昱宁工作室解读

《鲁滨孙历险记》| 黄昱宁工作室解读

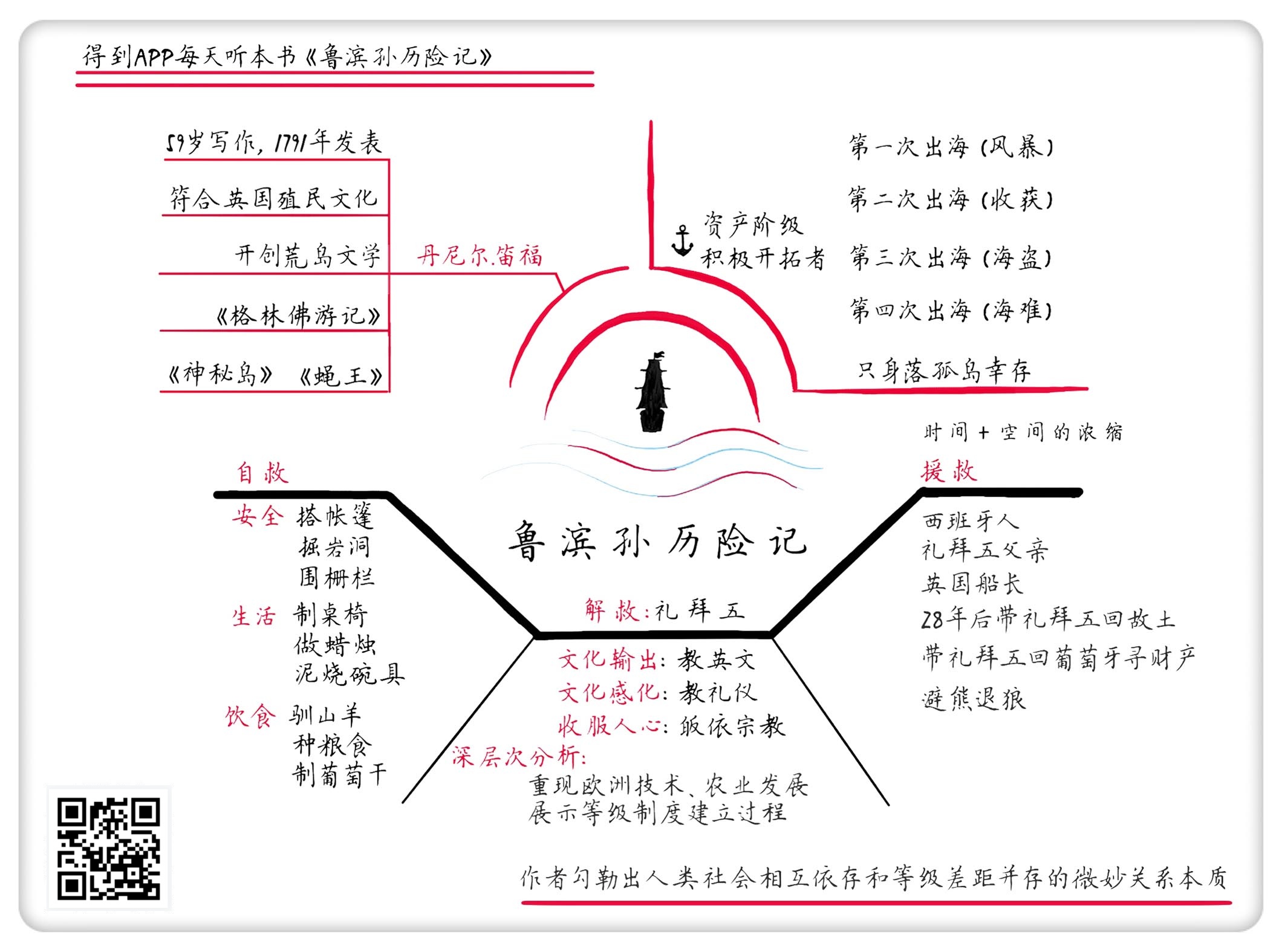

关于作者

丹尼尔·笛福活跃于17世纪末、18世纪初的英国,他出生于中下阶层家庭,前半生经历跌宕起伏:经商、从政、编报,人生遭受的挫折坎坷并不亚于他笔下的主人公鲁滨孙。丹尼尔·笛福59岁才开始从事文学创作,第一部小说《鲁滨孙历险记》竟大获成功,之后还出版了续集。他的一生不仅在政论、报刊文学上留下了大量重要作品,在文学创作方面,除了《鲁滨孙历险记》,还创作了《辛格尔顿船长》《摩尔·弗兰德斯》等脍炙人口的长篇小说。丹尼尔·笛福开辟了英国现实主义的写作传统。

关于本书

在这部小说中,丹尼尔·笛福通过现实主义写作手法,以生动细腻的心理活动和真实可信的细节描写,塑造了一个前所未有的、生机勃勃、积极向上的资产阶级开拓者形象。鲁滨孙在荒岛上的开垦自救行为不仅是一个虔诚基督教徒的自省,更是大英帝国的殖民文化外延过程。鲁滨孙对“礼拜五”的奴役,则反映了荒岛上政治等级制度的出现。

核心内容

无论是开垦荒岛,还是解救开化“礼拜五”,鲁滨孙在荒岛上的行为表面上看来是一种自救行为。从更深层次的意义来说,鲁滨孙在小岛上重现了欧洲先进的技术、农业,甚至建立了初级的政治等级制度,这是一种复制社会文明的行为,也是一种荒岛殖民化的过程。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是经典文学名著《鲁滨孙历险记》。

在不少人的印象里,《鲁滨孙历险记》讲的是鲁滨孙被困荒岛28年奋力自救,在岛上解救食人族的土著“礼拜五”并收为奴仆,最终得归故土的故事。其实,这只是《鲁滨孙历险记》的一部分内容,在流落荒岛之前,鲁滨孙还有几次离家航海的经历。荒岛归来之后,按捺不住寂寞的鲁滨孙又踏上了新的陆地探险旅程。

现在看来,这种在与世隔绝、远离人类文明的绝境中,孤身落难的主人公,利用有限的条件征服自然、战胜自我,重回人类文明的故事并不新鲜,人们甚至给这类作品起了一个“荒岛文学”的名字。然而在18世纪初期,《鲁滨孙历险记》的出现是一个在英国文学史、乃至整个世界文学史上都具有里程碑意义的事件。它以一己之力为“荒岛文学”这类特殊题材作品树立了标杆。

《鲁滨孙历险记》是英国小说家丹尼尔·笛福发表于1719年的小说,当年就重版了四次。直到19世纪末,该书的各种版本、译本以及仿作已不下七百种之多。第一版的《鲁滨孙历险记》发表时,作者署的就是小说人物鲁滨孙·克鲁索的名字,又从头到尾使用第一人称叙述,以至于很多读者误以为这是一部真人真事的纪实作品,无形中拉近了读者与小说的心理距离,增强了作品的“仿真性”和可读性。

实际上,关于鲁滨孙·克鲁索人物原型的探索,一直有多种说法。最广为流传的一种是,鲁滨孙其实就是苏格兰水手亚历山大·塞尔柯克。1704年9月塞尔柯克因与船长争吵,主动要求离船,带着几件武器、工具和《圣经》,登上了智利附近的一座无人岛,直到1709年2月才被一艘船发现,然后在两年以后回到英国。他在伦敦期间曾口述自己在荒岛上的经历,供报刊发表,笛福极有可能参考了他的经历。也有人认为《鲁滨孙历险记》的雏形是中世纪阿拉伯哲学家伊本·图斐利的哲学著作《哈义·伊本·叶格赞》。该书描述了一个居住在与世隔绝的孤岛上的“自然人”哈义自我发展、最终得到真理的过程,《哈义·伊本·叶格赞》早于笛福的小说五十多年发表,被多次翻译成拉丁语和英语。另外还有一种说法认为笛福的小说可能借鉴了罗伯特·诺克斯的《锡兰岛历史描述》,该书描述了诺克斯在1659年遭到锡兰国王的绑架的情节。书中诺克斯被锡兰国王囚禁后在当地待了19年的情节,与鲁滨孙的故事桥段颇为相似。

笛福的《鲁滨孙历险记》以人们熟悉的现实社会生活为题材,语言浅显朴素,主人公也不再是当时文学作品中的王公贵族,而是一名普普通通、富有冒险进取精神的中产阶级年轻人。特别是在落难时,作者对鲁滨孙矛盾的心理活动有十分细腻的描摹,主人公面对绝境,时喜时忧,但最终还是呈现了一个虔诚的基督徒形象——在逆境中祈求上帝施救,在顺境中感激上帝赐予。

总体而言,一波三折、激动人心的冒险情节,紧紧抓住了读者的阅读心理,鲁滨孙在荒岛上的不懈开垦、自救、拓展生存领域的行为,又很符合当时大英帝国推广殖民文化的价值观。因此就可读性、趣味性、导向性而言,《鲁滨孙历险记》超越了同时代的许多作品,直到今天,仍受到各个阶层的读者欢迎。由于《鲁滨孙历险记》的故事深入人心,西方人甚至为了该类题材的小说创造了一个专用名词:鲁滨孙式故事,来代表这一流派的作品,丹尼尔·笛福做到了以一部作品开创一个文学流派的壮举。

说到鲁滨孙,我们不能忽略作者丹尼尔•笛福本人,他可以说是一名大器晚成的小说家,59岁时才开始文学创作,不经意间写出的第一部小说《鲁滨孙历险记》竟大获成功,不久就推出了《鲁滨孙历险记》的续集。

笛福的前半生经历跌宕起伏,所遭受的挫折坎坷并不亚于他笔下的主人公。出生在伦敦一个中下阶层家庭,父母不信奉国教,笛福从小就表现出与众不同的智慧和勇气。笛福原本姓“福”,英文是 F-o-e ,后来他自己在自己的姓氏前加上了仿佛贵族的“de”前缀,变成“笛福”,也就是 D-e-f-o-e ,以提高自己的地位。这种连名字都要体现自己尊贵、与众不同的细节,或许能在某种程度上体现笛福“积极向上”的价值观。

大学毕业后笛福开始经商,尝试过各种生意后,笛福由于盲目投资,经营不善,1692年宣告破产。虽然在商场中失了意,笛福在政治舞台上却小小地闪耀了一下。

17世纪末、18世纪初的英国正处于社会剧变时期,工商业迅速发展,海外贸易与扩张齐头并进。这期间,笛福积极参与了这一时代各项政治经济活动,并撰写了大量脍炙人口的政论文和小册子,其中1702年一本讽刺国教政策、争取信仰自由的小册子《铲除异教徒的捷径》引起了贵族的不满,笛福遭到逮捕,还被戴上枷锁示众三天。而笛福却在狱中写出了著名的诗歌《枷刑颂》,游行过程中受到民众英雄般的礼遇。

1704年,笛福创办了《法国时事评论》。经商、从政、编报,可以说,笛福把自己的人生经历,包括对资本主义发展历程的认识,以及自己对同时代人们的人生观、价值观全部融入了《鲁滨孙历险记》之中。笛福早年的经历都为《鲁滨孙历险记》的创作提供了丰富的素材。这种取材于真人真事,又结合了作者本人丰富经历的写作手法,让使用生动逼真的细节将虚构的情景描写得惟妙惟肖成为可能,读者在阅读时仿佛身临其境,也就是我们现在常说的“代入感”强烈。

接下来,我们就对小说《鲁滨孙历险记》的主要情节略加梳理。鲁滨孙的冒险经历可以分为三个阶段:第一阶段讲述了鲁滨孙最初两次的航海经历,以及其流落至巴西经营种植园的情况;第二阶段讲述了鲁滨孙流落孤岛的28年经历,这也是鲁滨孙一生最重要的一段历险;第三阶段补充了离开荒岛后,鲁滨孙与仆人礼拜五穿越比利牛斯山杀死野熊、击退恶狼的陆地冒险。后来笛福将这第三阶段发生的陆地冒险故事扩展,加上了他在欧亚的经历,创作成了《鲁滨孙历险记》的续集故事,也就是出版于1719年的《鲁滨孙·克鲁索的更远历险》。在说到《鲁滨孙历险记》这本书时,通常指的是前两阶段,有时更广义的概念会将续集也囊括其中。

小说开始就交代了主人公鲁滨孙的家庭背景:鲁滨孙·克鲁索出生于约克城中一个殷实的中产阶级家庭。父亲有三个儿子,长子战死,次子不知所终,因此小儿子鲁滨孙成了父亲唯一的指望,全家只图他安安分分地从事法律专业,将来过上优裕的生活。无奈鲁滨孙一心憧憬外出闯荡,不顾父母的强烈反对,终于在1651年8月第一次出海圆了自己的航海梦。

从小说中出现的时间点来看,鲁滨孙故事的时间背景与笛福生活的年代大致相当——17世纪中叶,当时的英国正处于资产阶级原始积累的重要时期,资产阶级革命胜利后,英国的经济军事力量大为增强,由此英国进入了大规模掠夺殖民地的新阶段,并且与其他殖民国家展开了激烈的争夺,海外殖民与贸易急速发展。因此,像鲁滨孙这样的资产阶级开拓者形象,在当时的英国社会非常普遍,并非个例。他身上的这种勤劳刻苦、追求物质财富的务实倾向和开拓精神,与笛福本人非常相似。

鲁滨孙跟着朋友第一次出海,就遭遇风暴,船只沉没,险些丧命。逃过一劫的鲁滨孙没有被吓倒,不多久他就跟着新结识的船长开始了第二次航海冒险。没想到在这艘开向非洲的商船上居然颇有收获:鲁滨孙在这位正直诚实的船长的帮助下,不仅学会了船员的必备知识和航海守则,学会了观测、写航海日志等对于后来荒岛求生极有帮助的技能,他还通过这次航行赚到了一笔不小的财富。满以为有了这次成功的经验,之后的航行会一帆风顺,鲁滨孙大胆地准备去几内亚经商,却不料在这第三次出海时,鲁滨孙倒了大霉。他所在的船只遭到了海盗的攻击,经过一番抵抗之后,鲁滨孙被带到了摩洛哥做了海盗船长的奴隶。

这时,鲁滨孙不由得想起父亲的教诲,感叹父亲对自己的悲惨遭遇的远见,同时也认为这是上天对自己的惩罚。幸而鲁滨孙经过两年的韬光养晦,终于趁着一次被派去海上捕鱼的机会逃走了。鲁滨孙带着另外一个奴隶,将主人的小船朝海上划去,一番死里逃生之后,被一艘葡萄牙货船救起带到了巴西。葡萄牙船长慷慨地买下了鲁滨孙手上的小船和其他物资,令鲁滨孙在巴西有了立足的资本。要是此时,咱们的主人公能够安安分分地在巴西经营种植园,故事也就到此结束了。可鲁滨孙是英国殖民文化的典型代表,他肯定不能满足于安稳的生活,结果又一次踏上了航海旅程。这次他决定前往非洲贩运黑奴。

不出意外,船只又像前两次一样遇到了风暴,可不同以往的是,这次船触礁搁浅,只有鲁滨孙一人死里逃生,被巨浪打到了一个荒无人烟的小岛上。接下来,就是整部小说的核心内容,即鲁滨孙在荒岛长达28年的求生历险。

鲁滨孙初到小岛时,经历了一段复杂的心理活动:登上陆地时那番死里逃生的喜悦之情简直无以复加,好比即将行刑的绞刑犯忽然得到大赦,感谢上帝;可在观察了自己所处的环境,茫茫大海上一个与世隔绝的荒岛,查看随身物品只有一把小刀、一只烟斗和一点烟丝之后,鲁滨孙不禁忧心忡忡,“先前那种自我庆幸之情顿时消散”。到了第二天,鲁滨孙又发现搁浅的船只距离海岸不远,这时又不禁悲伤地意识到如果当时没有弃船,大家必能活命;经过几番尝试和摸索,鲁滨孙终于成功从船上运回了一些保存完好的粮食、衣物、木工工具、少量枪支、弹药等等,这些物资对于鲁滨孙之后开拓荒岛、自给自足起到了关键作用。

随着回收的物资越来越多,鲁滨孙的情绪已经从最初的担忧、绝望,转向了安心、欣慰,而他思考的重心也不知不觉转到了别的方面:比如如何确保自己的安全,如何防范野人或猛兽。于是,当务之急便是为自己寻找合适的住所。作者对鲁滨孙初登荒岛的心理转变描写得十分生动,经历生死一线之后的狂喜,面对陌生未知环境的恐惧,对遇难同伴的悲哀,发现船只物资的欣喜,等等,这些都是普通人遇到灾难后的正常心理反应,作者描写得真实可信。

鲁滨孙很快适应了岛上的环境,他给小岛取名“绝望岛”,而且很快以积极乐观的心态进入了“荒岛求生”模式。他决心以自己的劳动改善生存环境,于是在一片小山下的平地上搭起帐篷储存物资,又挖掘岩洞作为住所,周围用木桩围成栅栏。在解决了安全问题之后,他开始制桌椅,写日记,猎杀飞禽走兽,用动物油脂制作蜡烛。之后,鲁滨孙开始种植粮食,制作葡萄干,学习用黏土烧制锅碗瓢盆,还驯养山羊。很快,他的基本生活需求都得到了满足。

在这一部分的叙述中,作者笛福展现出成熟老练的风格,运用了大量现实主义写作手法,比如大量航海技术、海上天气的描写,几次航海都有非常具体的地理位置的描述,在荒岛上采集食物、制作工具的过程,以及包括遇到的失败、吸取的教训、耗费的时间都进行了翔实具体的交代,在发挥丰富的想象虚构性和保持真切的现实感之间寻求到了巧妙的平衡。

就这样过了多年之后,鲁滨孙偶然发现一些土著人造访小岛,这些土著人甚至在岛上生吃俘虏。机缘巧合之下,鲁滨孙救下了其中一名俘虏并收为自己的仆人,按照搭救他的那个日子,为他取名为“礼拜五”。从此,“礼拜五”成了忠心耿耿的奴仆,鲁滨孙成了和蔼可亲的奴隶主。不仅如此,鲁滨孙还认真教“礼拜五”学习英语和各种技艺,并用基督教教义开化“礼拜五”,使他放弃食人的恶习,归化基督教文明。

说到宗教信仰,鲁滨孙原本是个信仰十分淡薄的人,来到岛上之后他的宗教信念产生了质的变化。早在最初的两次航海经历中,每当遇到风浪,鲁滨孙便向上帝祈祷,可是一旦脱险之后,他就将上帝忘到脑后,正如我们常说的“好了伤疤忘了疼”。当时的鲁滨孙对上帝抱有的是一种临时而实用的信仰。

流落至“绝望岛”后,几件小事令鲁滨孙开始对信仰反思,他渐渐觉得自己历经磨难在荒岛上生存下来,是受到了上帝的庇护,而自己却不知感恩,实在很过分。特别是在生了一场重病,通过诚心祈祷奇迹般康复之后,鲁滨孙更是下定决心,以后一定时时向上帝虔诚祷告。正是在他本人身上有了这样的信仰转变,才促使后来鲁滨孙对“礼拜五”的施救,并积极向他灌输基督教教义。

无论是开垦荒岛,还是解救开化“礼拜五”,鲁滨孙在荒岛上的行为表面上看来是一种自救行为,从更深层次的意义来说,鲁滨孙的所作所为是在小岛上重现欧洲先进的技术、农业,甚至建立了初级的政治等级制度,这是一种复制社会文明的行为,甚至可以认为是一种荒岛殖民化的过程。

在来到荒岛之前,鲁滨孙就是一名不折不扣的殖民者了——正是因为他想到非洲贩运黑奴才不幸流落到荒岛上。在搭救“礼拜五”后,鲁滨孙教他的第一个词就是“主人”,明确了两人之间的主奴关系,形成了等级制度。鲁滨孙多次称自己为岛上的“国王”,以至于到后来当岛上的人口慢慢多起来时,他曾自豪地称:“全岛都是我的个人财产,因为我具有一种毫无疑问的领土权”,他向他的“臣民”宣称对岛上的财物、人口拥有所有权、处置权,足见他潜意识中早已认为自己是荒岛的殖民统治者了。

我们之前说过,这些荒岛殖民化历程的描写,很符合当时大英帝国推广殖民文化的价值观。不过,换一个角度,我们也能发现,正是从礼拜五的出现开始,这部小说变得越来越复杂。如果说,之前的小说情节更像是一本荒岛生存手册、体现的是人类如何改造自然的话,到了这里,鲁滨孙对于礼拜五的教化过程,他们之间既互相依存又渐渐形成等级差距的微妙关系,则简洁有力地勾勒出人类社会的本质。文明如何感化野蛮,宗教如何收服人心,对于这些问题我们都能通过笛福的描写有所感悟。这部小说因此大大扩展了阐释空间。

我们回到故事中。收服“礼拜五”之后,小岛上来了更多的土著人,鲁滨孙和“礼拜五”主仆开枪杀死了他们,救下了两个俘虏。不想其中一人竟是“礼拜五”的父亲,另一个俘虏是个西班牙人。在进行了仔细商量和万全准备后,鲁滨孙派西班牙人与礼拜五父亲驾着独木舟返回本岛,去向其他西班牙人求援。

可一波未平一波又起,派去的求援还未回来,礼拜五发现有一艘小船向小岛划来,而且距离岸边四五海里处还停泊着一艘英国大船。鲁滨孙此时心情混乱,虽然见到同胞的船只意味着得救的机会,但他心中却隐隐有种不祥的预感。果然,小船上跳下四五个人,押着另外三人来到岸边,似乎要行凶。鲁滨孙见那三人满脸凄楚,不由得想起刚落难到“绝望岛”上的自己,心生怜悯,救下了三人。细问之下才知道这竟然是一出“叛舰喋血记”。三人中有一人是英国大船的船长,他的大副叛变,船长同另外两名船员被抛弃到岛上。鲁滨孙经过一番调兵遣将,帮助船长重新夺回了船只,大家决定将叛变的水手留在海岛上。英国船长感激鲁滨孙的仗义相助,承诺带他返回英国。时隔28年之后,鲁滨孙终于离开“绝望岛”,带着仆人“礼拜五”在1687年6月返回故土。

我们前面讲到,在空间上,鲁滨孙流落的荒岛,就像是整个地球的一个迷你模型,虽然面积小,却承载着种种自然景观,凝聚了凡人的基本生存环境;而在时间上,28年光阴,鲁滨孙以一己之力为生存而战,不仅开拓疆土、自给自足,还建立了一个小型社会,在小岛上建立了一整套生产关系和宗教体系。人类文明数千年从无到有的进程仿佛在这28年里被飞快地演习了一遍。所以说,在时空的双重维度上,鲁滨孙和他的小岛,都是人类社会历史变迁的高度浓缩。从这个意义上讲,虽然笛福运用了大量现实主义写作手法,但他也同时展现出了高超的虚构技巧。

鲁滨孙回到英国后,又前往葡萄牙寻找自己的财产。为了将财富运回英国,鲁滨孙改走陆路,在穿越比利牛斯山时,礼拜五戏耍野熊,击退了饥饿的野狼,完成了最后一次历险。至此,鲁滨孙一波三折、跌宕起伏的故事方才告一个段落。

《鲁滨孙历险记》的文学影响极其深远,它对许多同时代的作家以及后世的作家都产生过巨大的影响。与笛福同时代的英国作家斯威夫特的著名讽刺小说《格列佛游记》就有明显的《鲁滨孙历险记》的影子,主人公格列佛的出生背景和航海志趣与鲁滨孙颇为相似,小说讲述了酷爱航海冒险的格列佛在四个国家的奇遇,写作手法夸张荒诞,笔法辛辣讽刺。

两部小说在情节和结构上有比较明显的不同,其各自诉求也大不相同:斯威夫特借《格列佛游记》批判统治阶级的唯利是图、腐朽昏庸,并对殖民战争进行了激烈批判,而我们在《鲁滨孙历险记》中则可以清晰地看到,笛福美化了殖民扩张的理念,是殖民文化的忠实拥护者。《格列佛游记》甚至可以看作一部对《鲁滨孙历险记》的反讽之作。

法国科幻小说家儒勒·凡尔纳的笔下常常流出鲁滨孙式的主题,有很强的“鲁滨孙”特色。其中最著名的是《神秘岛》,《神秘岛》初稿书名为《海难家庭:与鲁滨孙叔叔受困》,从书名就能看出模仿《鲁滨孙历险记》的痕迹之深,以至于当时出版社拒绝了该小说的出版,后经凡尔纳重写,以《神秘岛》为名出版。

《蝇王》的作者戈尔丁经历了二战、身处20世纪信仰陷入全面危机的时代,在《蝇王》中以一群孩子被困孤岛的故事表现了自己对“人性本恶”的深深的悲观。如果说鲁滨孙是通过自己的辛勤劳动和不屈信念将文明社会复制到荒岛上,那么《蝇王》中的那群掉落到孤岛上的儿童却因为放纵了心中的黑暗,摒弃了文明的生活方式,自相残杀,将孤岛变成一片炼狱。

《鲁滨孙历险记》早在1905年就由林纾用文言文译介引进中国,后来这本书常常被译为《鲁滨孙漂流记》。严格来说,鲁滨孙从来没有漂流过:经过前两次有惊无险的海上航行之后,第三次航行遇到风暴他才被困荒岛,之后度过了28年的荒岛生涯。即使被困荒岛,鲁滨孙仍然积极求生,而“漂流”则是一种被动的状态,与主人公的积极进取精神不符,因此《鲁滨孙历险记》这个译名更准确些。

从文学经典的角度来看,《鲁滨孙历险记》是将冒险故事、人物传记、异域游记、自给自足的乌托邦幻想和政治经济寓言熔于一炉的一部小说,在小说的发展史上具有无可替代的地位。在文本的可读性上,《鲁滨孙历险记》一波三折、跌宕起伏的精彩情节,具有开拓创新性的现实主义写作手法,真实可信的细节描写,复杂矛盾的心理描写,还有朴素生动的语言等等,所有这些特点都让这部小说成功超越了同时代的作品,成为后世“荒岛文学”难以逾越的典范。因此,这部18世纪初的名著放到今天读来仍然具有很强的启迪性和趣味性,是一部值得反复阅读、反复思考的小说。

好,最后我们再来回顾一下本期音频里的知识要点:

第一,《鲁滨孙历险记》开创了“荒岛小说”类型的先河,小说中运用了大量现实主义写作手法,作者用生动逼真的细节再现虚构的情景,同时将主人公细腻深刻的心理活动描写得真实可信。特别是从头至尾使用第一人称讲述故事,更是呈现了一种“伪纪录片”风格。

第二,鲁滨孙的人物原型来源主要有三种,在小说中鲁滨孙被塑造成一位积极向上的资产阶级开拓者形象,这也符合大英帝国推广殖民文化的价值观。

第三,作者丹尼尔·笛福59岁才开始文学创作,早年经商、从政和编报的经历都为《鲁滨孙历险记》的创作提供了丰富的素材铺垫,他也将个人对资本主义的发展历程的认识融入了小说中。

第四, 通过记录鲁滨孙在荒岛上开拓疆土、自给自足,建立生产关系和宗教体系,作者在时间和空间的双重维度上,浓缩了人类社会历史的变迁过程。鲁滨孙在荒岛重现欧洲先进的技术、农业和政治制度的过程,也可以看做是一种荒岛殖民化的过程。鲁滨孙与礼拜五之间这种相互依存和等级差距并存的微妙关系则有力勾勒出人类社会的本质。

第五,《鲁滨孙历险记》对同时代以及后世的文学作品都产生了巨大影响,其中《格列佛游记》《神秘岛》和《蝇王》这三部小说都能看出对《鲁滨孙历险记》的借鉴和模仿。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.《鲁滨孙历险记》开创了“荒岛小说”类型的先河,小说中运用了大量现实主义写作手法,作者用生动逼真的细节再现虚构的情景,同时将主人公细腻深刻的心理活动描写得真实可信。

2.鲁滨孙的人物原型来源主要有三种,在小说中鲁滨孙被塑造成一位积极向上的资产阶级开拓者形象。

3.《鲁滨孙历险记》是将冒险故事、人物传记、异域游记、自给自足的乌托邦幻想和政治经济寓言熔于一炉的一部小说。