《魔山》 黄昱宁工作室解读

《魔山》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

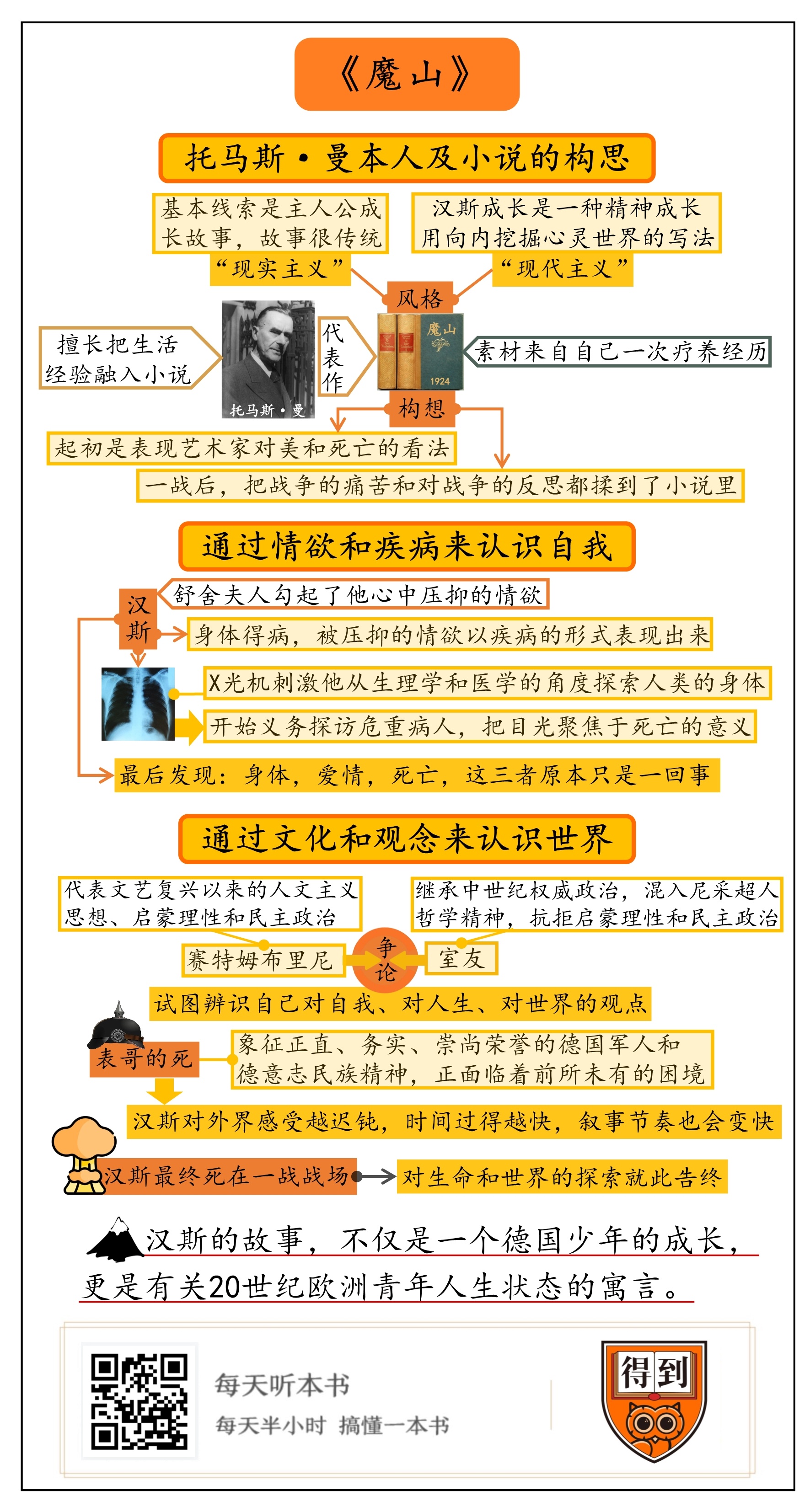

托马斯·曼是德国19世纪最重要的小说家之一,1929年获得诺贝尔文学奖。1901年长篇小说《布登勃洛克一家》问世,奠定他在文坛的地位。《魔山》是他的代表作。

关于本书

小说以一个疗养院为中心,描写了欧洲许多封建贵族和资产阶级人物,其中有普鲁士军官、俄国贵妇人、荷兰殖民者、天主教徒等等。他们都是社会的寄生虫。整个疗养院弥漫着病态的、垂死的气氛,象征着资本主义文明的没落。作品通过人物之间的思想冲突,揭示出颓废主义和法西斯主义的血缘关系。

核心内容

-

托曼斯·曼如何借助生活经验构思了这部小说。

-

小说的第一个主题:汉斯如何通过情欲和疾病来认识自我。

-

小说的第二个主题:汉斯如何通过文化和观念来认识世界。

你好,欢迎每天听本书,今天将要为你解读的是诺贝尔文学奖得主托马斯·曼的代表作《魔山》。

托马斯·曼是德国19世纪最重要的小说家之一。小说一直不是德国文学的强项。18世纪,德国最有名的小说,是歌德的《少年维特的烦恼》。之后近一个世纪,再也没有德国小说家取得同样的成就,直到19世纪,托马斯·曼和另外一位作家赫尔曼·黑塞出现。

所以,想要理解德国文学,托马斯·曼是我们必须攀登的一座文学高峰。

笼统来说,托马斯·曼的小说可以归为“现实主义”这个文学类别。他的小说注重细节描写,严格遵守物理逻辑。换句话说,你不会期望托马斯·曼笔下的人物会长出翅膀,或者变成甲虫。这种写法来自俄国批判现实主义作家的代表人物托尔斯泰。托马斯·曼从青年时代起,就深受托尔斯泰影响。

但是,和托尔斯泰不一样的是,托马斯·曼写小说会运用象征和寓言等等表现手法,让小说显得不那么“现实”。在这个意义上看,他更接近用夸张的手法刻画人的内心世界的“现代主义”风格。想想卡夫卡的小说和毕加索的绘画,你大概就能理解“现代主义”风格是什么感觉了。

《魔山》是托马斯·曼的代表作,它就融合了“现实主义”和“现代主义”这两种风格。理解了这一点,你就拿到了读懂这部小说的地图。《魔山》的基本线索就是主人公汉斯的成长故事。这个故事很传统,符合“现实主义”风格。但是,抛开这条主线,整部小说更像是一部谈话剧。它的大部分情节发生在同一个地点,里面有大量对话。谈话的内容,从中世纪的权威政治,到文艺复兴的人文主义,再到启蒙时期的理性精神,最后,还涉及尼采的超人哲学等等。各种西方思想史的重大问题,无所不包,简直就是一部欧洲思想史。所以,汉斯的成长,也不是一路打怪升级的那种行动派的成长,而是一种精神成长。正是这种向内挖掘心灵世界的写法,让这部小说更接近“现代主义”风格。

托马斯·曼这样写,或许跟德意志民族重思辨、好玄想的文化传统有关。这样当然会提高小说的阅读门槛,让很多读者望而却步,不过,一旦跨过这个门槛,你能收获的东西,不管是文学的,还是文学之外的,也会格外丰厚。

现在,话不多说,让我们一起走进这座“魔山”里,去看看那里究竟有什么样的风景。

第一部分,我们先简单了解一下托曼斯·曼这个人,同时说说他如何借助生活经验构思了这部小说。

第二部分,我们来讲小说的上半部分,同时分析小说的第一个主题:汉斯如何通过情欲和疾病来认识自我。

第三部分,我们来讲小说的下半部分,同时分析小说的第二个主题:汉斯如何通过文化和观念来认识世界。

我们先来简单了解一下托马斯·曼这个人。

1875年6月6日,托马斯·曼在德国北方城市吕贝克出生。吕贝克是个商业氛围非常浓厚的城市,托马斯·曼的父亲就是个商人。托曼斯·曼17岁的时候,他的父亲英年早逝。第二年,他辍学跑到了慕尼黑,在保险公司谋到了一个实习生的职位,同时开始写作小说。一开始,他的作品没有受到文坛关注。直到1901年,小说《布登勃洛克一家》出版,托马斯·曼才引起了热议,赞誉和批评接踵而至。

有的人欣赏小说里的细节和氛围;也有人批评他,说他是“二流小说匠”。当时著名作家茨威格就说过:托马斯·曼的小说冗长臃肿,令人难以卒读。确实,托马斯·曼很喜欢写鸿篇巨制,长篇小说动辄就是上千页,非常挑战读者的耐心。

托曼斯·曼写得这么长,有一个原因,是他很擅长把自己的生活经验融入小说。《布登勃洛克一家》和《魔山》这两部小说最初的素材,都来自他的个人经历。

具体来说,写作《魔山》的素材来自托曼斯·曼的一次疗养经历。1912年,托马斯·曼的妻子身体不适,到瑞士山区疗养。他上山看望妻子,自己反而生了病,医生建议他在山上疗养半年,调理身体。第二年,托马斯·曼就根据在疗养院的经历,开始构思写一部小说。一开始,他对《魔山》的构想是表现艺术家对美和死亡的看法。然而,一战爆发打断了他的思路。战争结束后,他才重启了这个写作计划。这时候,他对小说的构想完全变了。经历了一战,他把战争的痛苦和对战争的反思都揉到了小说里。这让小说的篇幅急剧膨胀,成了如今我们见到的模样。

《魔山》的篇幅虽然很长,情节却不复杂。小说的主人公叫汉斯·卡斯托普。他出生在汉堡一个富商家庭,父母早逝,被亲戚抚养长大。这里,我们能看到托曼斯·曼自己成长经历的影子。

完成了学校教育以后,汉斯决定投身造船业,当一名船舶工程师。结果,就在他要前往造船厂实习的时候,却意外地生了一场病。所以入职前,他打算先去瑞士山区的疗养院住三周,顺便看望已经在那里住了五个月的表哥。在八月的一个星期二,汉斯来到了“山庄”疗养院,住进了34号房。小说题目里的“魔山”指的就是这个地方。这部分是小说的楔子。托曼斯·曼只是把自己去看望妻子的经历,稍微变化了一下,就有了小说的这部分内容。

小说的基本风格,在这部分中也基本体现出来了。

首先是精确到甚至有些执念的细节描写。刚才提到,托马斯·曼深受托尔斯泰的影响,对细节描写情有独钟,喜欢用白描呈现出事物各方面的特征。比如在小说的第三章,他花了整整一章的篇幅,写汉斯上山后第一天的生活,把餐厅的布局、食物的种类、静卧的方式和时间、散步的路线等,都做了详细的交代。

其次,整部小说一上来就显出了史诗的气度。在史诗里,英雄的出生和性格往往决定了他的命运,托马斯·曼也想给读者营造这种感觉。他试图让读者相信,自己在描述汉斯的家庭和性格的时候,已经把他的命运透露给我们了。

需要注意的是,史诗中的英雄,性格和思想都是一出场就已经定型。但是,汉斯不一样,他是一个成长中的英雄。他在山庄的生活,就是一个接受思想教育,然后成长的过程。这种设定,来自德国文学的一种传统,叫“教育小说”,也就是讲述主人公思想成长的小说。这个传统可以追溯到歌德的小说《威廉·迈斯特》。这种小说最大的特点,就是故事性弱,作家刻意淡化情节的戏剧性,把关注的重点放在主人公的日常生活,和这些经历对思想成长的作用。

我们来做个对比:歌德笔下的迈斯特的成长在漫游世界的过程中,对现实人生有了更深入的理解。所以说,迈斯特成长依靠的是直接经验。而汉斯的成长是在山庄里,他被灌输了一整套西方思想史,才形成了对现实人生的认识。所以,汉斯成长依靠的是间接经验。

汉斯是怎么依靠间接经验成长的呢?我们不妨继续往下看。

汉斯在山庄的生活是从餐厅开始的。这个餐厅里,一共摆了七张餐桌。虽然没有强制规定,但每个人都默认坐在自己固定的座位上。两顿早饭之间,他们按规定要静卧,还要测体温,每次测体温要测满七分钟。在整部小说里,“七”这个数字反复出现,除了刚才提到的餐桌的数量和测体温的次数,还有很多。比如,小说一共写了七章,汉斯在山庄前后住了七年等等。在西方文化中,“七”是一个有特殊含义的数字,上帝创世就用了七天。托马斯·曼频繁使用“七”,明显是有意为之。你可以这么理解,“七”象征着生命、道德、历史和文化,从无到有,再从有到无的一个完整过程。

在山庄,病人每天要吃五顿饭,每顿饭提供的食物不仅数量多,而且种类丰富。虽然这里住的都是病人,但他们的食欲似乎都特别旺盛。刚上山的汉斯,对一切都不太适应:这里的酒一喝就醉,平常惯抽的雪茄,抽起来也不是滋味。让他最难以忍受的是,每次吃饭时,一个叫舒舍夫人的俄国女人总是把餐厅的门弄得砰砰大响。汉斯非常盼望这三周时间赶紧过去,自己能准时下山。

山庄有两个医生,主治医生的外号是“拉达曼提斯”,助理医生的外号是“米诺斯”,这两个外号都是希腊神话中冥界判官的名字。用冥界判官的名字给医生做外号,是山庄里的资深病人赛特姆布里尼的主意。赛特姆布里尼是意大利人,文学家,是人文主义和启蒙理性最坚定的拥护者。在山庄里,赛特姆布里尼出了名的好辩论、爱讽刺,他也有个外号,叫“意大利撒旦”。

很快,汉斯和赛特姆布里尼成了朋友。汉斯很喜欢跟赛特姆布里尼聊天,他们时常讨论抽象的哲学话题。这些谈话刺激着汉斯,让他不断思索生命的意义。在一切问题上,赛特姆布里都能给汉斯指导意见。很明显,他想影响这个初出茅庐的年轻人,让他接受自己的价值观。

汉斯渐渐习惯了山上的生活,雪茄也恢复了原来的味道。只有舒舍夫人和她砰砰的关门声,依然是汉斯心头的一根刺,让他隐隐有些不安。一天早餐后,汉斯没有按照规定静卧,而是独自出去散步,回来后,身体感到不太舒服,有点精神恍惚。他想起少年时代暗恋的一个男孩,这个男孩的眼睛跟舒舍夫人一模一样。汉斯意识到,他特别注意舒舍夫人,不是因为她无礼鲁莽,而是因为舒舍夫人勾起了他心中压抑的情欲。原来,汉斯有同性恋的倾向,而且,他一直在压抑自己的这种倾向。实际上,托马斯·曼本人就是一个压抑的同性恋者。所以,汉斯对舒舍夫人复杂的情感,某种意义上说正是托马斯·曼的自白。

在汉斯意识到这一点后,助理医生做了一个报告,主题是情欲和疾病的关系。报告里说:被压抑的情欲会以疾病的形式表现出来。汉斯一下子恍然大悟,难怪山庄的病人会偷情,会争风吃醋,原来他们的疾病,都跟被压抑的情欲有关。他对山庄、对自我都有了新的认识。还有一点,助理医生没有提到,那就是压抑的情欲还可以转变成另一种欲望——食欲。读到这里,你自然就会意识到,怪不得托马斯·曼会在前面花费大量笔墨描写餐厅和饮食。

汉斯的疗养计划马上要结束了,可就在下山前夕,汉斯发烧了,他被确诊得了肺结核。这就是被压抑的情欲以疾病的形式表现出来。确诊以后,汉斯的身份从访客变成了病人,他对舒舍夫人的关注也与日俱增。舒舍夫人和其他男性有亲密举动,会让他妒火中烧;用餐时和领座讨论舒舍夫人,成了汉斯每天的必修课。汉斯发现,每当他动情时,体温就会升高,他的身体似乎迫不及待地要证明,疾病和情欲之间有隐秘的关系。

不过,汉斯对舒舍夫人的感情一直停留在暗恋阶段,除了见面时打招呼外,两人没有太多交谈。汉斯的大多数时间都在静卧、散步,以及和赛特姆布里尼谈话。周围发生的各种事情,都促使汉斯去思考身体、生命、疾病这些大问题。

有一天,主治医生通过X光确诊了汉斯肺部的病灶。在照X光时,汉斯被这种现代科技深深震撼了。请注意,小说发生的时间是在一战之前,那时候X光机还是稀罕物件,一般人很少有机会接触。汉斯认为,X光机揭示了人类在生理层面的生命本质。这种感受,又刺激他从生理学和医学的角度探索人类的身体。所以,汉斯对生命的理解,也进一步变化。从这时候起,他开始义务探访山庄的危重病人。他不仅要从生的角度认识生命,还要从死的角度探索生命。

转眼,时间来到第二年二月,一年一度的狂欢节即将来临。这是汉斯在山上的第一个狂欢节,距他上山已过去七个月了。在这段时间里,他和舒舍夫人的关系总算有了点进展,两人成为朋友。在狂欢夜当天,汉斯以借铅笔的名义向舒舍夫人告白。借铅笔这个行为意味深长,因为汉斯少年时跟自己暗恋的男同学之间唯一一次交谈,就是为了借铅笔。汉斯压抑的情欲终于爆发。这时候,我们已经很难分辨他的情欲究竟是因为舒舍夫人,还是因为年少时暗恋的男同学。

狂欢节之后,舒舍夫人下山了,小说的上半部告一段落。

这部分里,有大量的细节和冗长的对话,而背后隐藏的线索就是汉斯自我探索的过程。汉斯因为压抑的情欲而患病,因为患病开始在生理层面追问生命的本质。随着思考的深入,他又把目光聚焦于死亡的意义,最后他发现:身体,爱情,死亡,这三者原本只是一回事。它们都是自我意识的表现和载体。思考它们,最终都落回到对主体性的追问,也就是“我是谁?”“我因什么而是我?”这类形而上的抽象命题。

在这里,托马斯·曼肯定参考了弗洛伊德的心理学,同时,尼采对他的影响也不容小觑。尼采或许是哲学家中最早肯定疾病价值的人。在他看来,没有疾病,健康的人就不可能获得自我意识,如同没有死,生也就变得虚无。

我们继续来讲小说的下半部分。舒舍夫人离开后,汉斯的情欲冷却下来,他的体温变得正常。不久之后,赛特姆布里尼离开了疗养院,搬到了山下居住。汉斯的探索也进入新的阶段,从自我层面拓展到了世界层面。他开始订购植物学相关的书籍,在静卧时独自阅读。

有一天,汉斯和表哥散步,偶遇赛特姆布里尼和他的室友。汉斯发现,这两个人在各方面都呈现出相反的状态。在外形上,赛特姆布里尼衣着寒酸,但气度优雅,而室友穿着华丽,却猥琐阴冷。在性格上,赛特姆布里尼真诚热情,他的室友自私冷漠。在思想上,赛特姆布里尼是个迂腐坚定的理性主义者,在政治上信奉自由主义和民主政治;而他的室友是绝对主义的信徒,漠视个体的自由和权利,为了某个政治目的可以牺牲普通人的生命,而且丝毫没有道德上的愧疚。

你可能也感觉到了,这两个人其实代表了当时欧洲的两种主要的思想。赛特姆布里尼代表文艺复兴以来的人文主义思想、启蒙理性和民主政治;而室友继承了中世纪的权威政治,还混入了尼采超人哲学的精神,抗拒启蒙理性和民主政治。在现实中,托马斯·曼的思想跟接近赛特姆布里尼,捍卫自由主义和民主政治,然而在小说里,汉斯的立场要暧昧得多。汉斯既被赛特姆布里尼的观点吸引,也对他室友的见解很有兴趣。他时不时拜访他们的住所,和他们一起散步,在他们的争论中,试图辨识自己对自我、对人生、对世界的观点。

很快,到了八月,汉斯在山上已经住了一整年。这时候,汉斯的表哥按捺不住想做一番事业的决心,不顾医生反对,毅然离开了山庄,回到军队。汉斯却相反,他虽然被准许出院,却决定留下来。不管是赛特姆布里尼的劝告,还是舅舅的来访,都没有动摇他的决心。

他留下来,一方面是要等舒舍夫人回来,另一方面,也是因为他要继续探索自我和世界。冬天来临之后,汉斯迷上了滑雪。在一次滑雪时,汉斯遭遇了暴风雪,他在风雪中迷了路,被冻得精神恍惚,还做了诡异的梦。在梦里,赛特姆布里尼和室友激烈地辩论。他还梦到自己来到一座神庙,那里上演着吃小孩的可怕一幕。

通过梦境,汉斯对自己和人类社会又有了更清醒的认识。他意识到,赛特姆布里尼的室友“放荡而邪恶”,而赛特姆布里尼“只会吹理性的小号”,缺乏行动力。而神庙里吃小孩的场景,隐喻着秩序崩溃和道德堕落。巧合的是,差不多同时,鲁迅在《狂人日记》里同样用“吃人”概括了他对当时中国社会的观察。托马斯·曼笔下的汉斯和鲁迅笔下的狂人,一个清醒,一个疯癫,却同时参透了时代的本质。

第三年八月,汉斯上山满两年。表哥旧病复发,回到山庄,不久被确证患了喉结核,挨到年底,就不幸去世。表哥的死,象征着正直、务实、崇尚荣誉的德国军人和德意志民族精神,正面临着前所未有的困境。

有意思的是,随着表哥的去世,小说中时间的标识也消失了。汉斯刚上山时,叙事节奏非常缓慢,整个第三章只写了汉斯上山后第一天的生活。随着汉斯适应了山庄生活,叙事节奏逐步加快,第四章讲的是前三周的故事。到了第五章,时间跨度进一步拉长,写了从第三周到第二年二月间这几个月的时间。第六章从第二年二月写到第三年八月,整整一年半的时间。最后一章,时间跨度最长,从第三年八月一直到汉斯下山,前后一共五年。我们可以发现一个规律:汉斯对外界的感受越迟钝,时间就过得越快,叙事节奏也会变快。

托马斯·曼为什么要这样安排呢?小说里的一句话,或许可以回答这个问题:故事和生命,它们都跟时间密不可分。这个观点,和19世纪法国哲学家柏格森的时间观有些相似。柏格森认为,时间除了是对空间的量化以外,也是人探索自我和生命的形式,所以瞬间也可能是永恒。普鲁斯特把这个概念用到了小说里,在《追忆似水年华》里写出了吃小玛德琳娜蛋糕的经典片段。托马斯·曼也借鉴了这个想法,在他看来,时间只有在人探索生命本质的时候才会存在,与其说它是对空间的量化,不如说它是对理性和意识的量化。

在这段时间,舒舍夫人终于回来了。她还带来了她的朋友,一位荷兰绅士。这位有钱的咖啡大王身材壮实、头发稀疏,讲起话来喜欢夸夸其谈,却时常词不达意。但是,他有一种王者的气度,汉斯对他的态度,和对待舒舍夫人其他的追求者截然不同。在这位荷兰绅士身上,汉斯发现了自己身上缺失的气质。可是,这样一位气度非凡的大人物,却突然自杀了。在那之后,舒舍夫人再度下山,汉斯变得对生活麻木不仁。他越来越少拜访赛特姆布里尼和他的室友,也不再钻研生理学、医学和植物学的书籍,连滑雪的爱好都放弃了。他要么沉迷于音乐,试图在抽象的艺术中寻求生命的慰藉;要么相信“灵媒”,在迷信和神秘中体验生与死的区别。

整个山庄的氛围也变得越来越狂躁,赛特姆布里尼和室友竟然因为观点之争而决斗。汉斯目睹了整个决斗过程。赛特姆布里尼为了捍卫自己的人道主义思想和理性精神,不惜朝天开枪。但室友没能把他的超人哲学和对个体生命的漠视付诸实践,他没有把枪口对准赛特姆布里尼,而是对准了自己的脑袋。

不久以后,一战爆发,山庄也受到影响。汉斯下山入伍,在一次行军时被炸弹炸飞。他对生命和世界的探索就此告终,肉体和精神的磨难也一起消失了。

故事到这里就讲完了。最后,我想请你思考一个问题。为什么直到一战来临,汉斯才能离开山庄?很显然,托马斯·曼的“山庄”,和卡夫卡笔下的“城堡”一样,是一个寓言。山庄是整个欧洲的缩影,包含了它的历史、宗教、文化和现实。汉斯在山庄接受教育、认识自我,经历身体、思想与心灵的磨难和洗礼,这不仅是他的个人经历,也是整整一代欧洲青年的缩影。所以,除非整个欧洲受到撼动,经历巨变,让旧世界、旧秩序开始崩溃,不然,像汉斯一样的年轻人,又怎么能离开山庄呢?

这样看的话,汉斯的故事,就不仅是一个德国少年的成长,更是有关20世纪欧洲青年人生状态的寓言。

《魔山》发表于1924年。当1929年,托马斯·曼获得诺贝尔文学奖的时候,授奖辞里说:由于伟大的小说《布登勃洛克一家》,他在当代文学中的经典地位正变得日益稳固,对《魔山》,却只字未提。但是,随着时间的推移,《魔山》的经典地位却越发稳固。研究者对它的重视,甚至有超越《布登勃洛克一家》的趋势。

今天来看,提起托马斯·曼,再想绕开《魔山》已经不可能。它就像是作家走在时代之前、写给未来读者看的一本书。托马斯·曼在小说中讨论了艰深的哲学问题,挑战了当时主流的道德立场,直面了人类的生存困境,这让它在人类过去的精神版图中,永远占有一席之地。

小说最后,托马斯·曼写道:从这燃烧在雨夜黑暗天空下的狂热里,什么时候,是不是也能产生出爱呢?汉斯拿不准黑暗天空下能否产生爱。他经历了漫长的思想旅程,仍然没能发现人生和世界的真理。思想与文化的演变,科学与技术的发展,究竟意味着什么?它的目的又是什么?人究竟要通过怎样的方式才能理解自我?人类的未来又将何去何从?这部小说从始至终,都是在追问这些问题。这是经历了一战以后的托马斯·曼,对整个欧洲乃至人类文明提出的疑问。他和汉斯,以及他的同代人,穷其一生都没有想到答案。这些问题,被留给了《魔山》的读者。

撰稿:黄昱宁团队 转述:杰克糖 脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

《魔山》是托马斯·曼的代表作,它就融合了“现实主义”和“现代主义”这两种风格。

-

身体,爱情,死亡,这三者原本只是一回事。它们都是自我意识的表现和载体。思考它们,最终都落回到对主体性的追问,也就是“我是谁?”“我因什么而是我?”这类形而上的抽象命题。

-

汉斯的故事,就不仅是一个德国少年的成长,更是有关20世纪欧洲青年人生状态的寓言。