《骂观众》 黄昱宁工作室解读

《骂观众》| 黄昱宁工作室解读

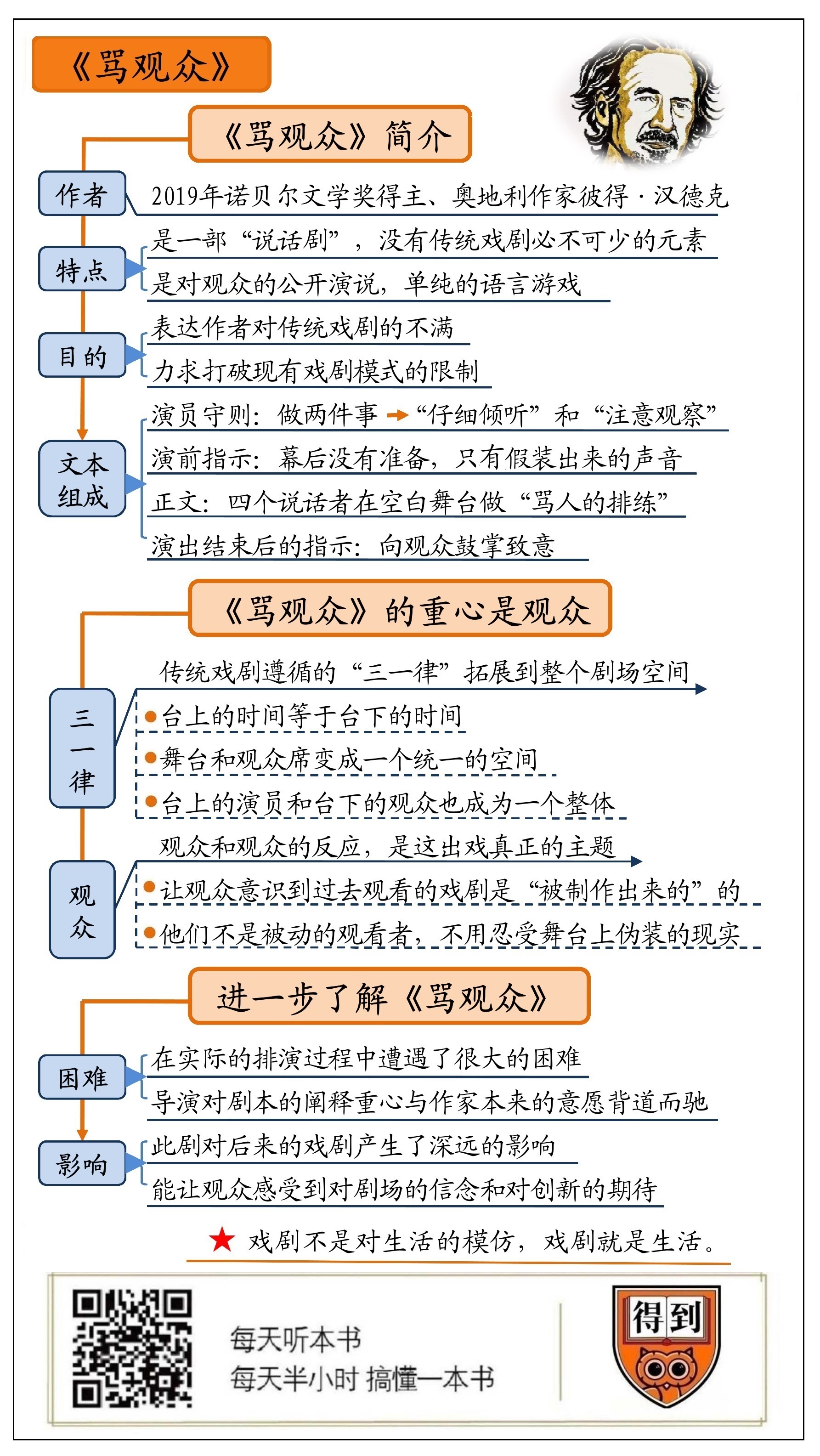

关于作者

彼得·汉德克是奥地利著名小说家、剧作家,当代德语文学最具影响力的作家之一,1966年凭借《骂观众》一举成名,同时开创了“说话剧”这一全新的戏剧模式,被誉为“活着的经典”和“反语言规训的大师”。多年来,汉德克发表了多部小说和其他类型的文学作品,屡获包括毕希纳文学奖和卡夫卡文学奖在内的诸多文学奖项,2019年获诺贝尔文学奖。

关于本书

《骂观众》是2019年新晋诺贝尔文学奖得主、奥地利作家彼得·汉德克早年的代表作,也是戏剧史上无法绕过的经典篇章。剧中没有情节,人物、时间和对话,只有对观众的公开演说,甚至单纯的语言游戏。这出戏的主题并不是对观众的谩骂,而是对戏剧传统的质疑和反思,也是对观众预判和期待的颠覆。《骂观众》并没有直接告知读者什么才是打破传统的戏剧,而是鼓励观众去思考一种全新的戏剧的可能。

核心内容

《骂观众》是一出摒弃了所有戏剧传统要素的颠覆之作。作为“说话剧”的开山鼻祖,汉德克试图以这种全新的戏剧模式批判传统戏剧以情节为主、试图表演现实的僵化模式,进而揭示个体被语言规训的束缚,呼吁观众反思并突破语言的界限。《骂观众》的成功并不限于它对六十年代文化潮流的契合,而是因为褪去先锋反叛的姿态之后,它始终能让观众感受到对剧场的信仰和对创新的期待。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是德语文学作品《骂观众》。它的作者是2019年诺贝尔文学奖得主、奥地利作家彼得·汉德克。

《骂观众》是戏剧剧本,在1966年发表、首演,是汉德克早年的代表作,它在中国读者,尤其是中国的戏剧爱好者中间早就声名远扬,是20世纪80年代中国先锋戏剧界的重要启蒙作品之一,包括孟京辉在内的许多大牌戏剧导演都是汉德克的忠实拥趸。汉德克还是电影《柏林苍穹下》的编剧,在他的帮助下,这部电影的导演维姆·文德斯拿下了戛纳电影节的最佳导演。

但让汉德克感到头疼的是,《骂观众》这部剧本和《柏林苍穹下》,几乎成了中国读者对他的全部认识。2016年,汉德克曾来到中国,记者们都围绕着《骂观众》这部旧作向他提问,汉德克忍不住表示,这出戏已经过去50多年了,大家老抓着这个标签不放,这让他感到很不高兴。他爆发式地问道:“哪有那么多为什么?我也不知道为什么!我从不问为什么!”

同样的一幕在2019年10月再度上演,在诺贝尔文学奖得主公布后,50多个记者围在汉德克的花园前,向他提问。汉德克愤怒地表示,所有人都只想着新闻标题,追问他的政治观点,却没人真正关心他的写作,甚至没人提到他写过什么作品。他接着宣布将“永远不再接受记者的采访”。

回顾汉德克几十年的创作生涯,他批评过的西方媒体和拒领过的文学奖项数不胜数。哪怕对诺贝尔奖,他也没有什么好话。2016年,评委会把诺贝尔文学奖颁给鲍勃·迪伦,对此,汉德克公开表示“这是一个巨大的错误!是对文学的侮辱”。再之前,他还质疑过这个奖项本身存在的必要:“固然可以让报纸一口气做’六个版’,却对阅读无益。”

汉德克这种总在反对的姿态,再加上《骂观众》这个听起来有挑衅意味的标题,第一次听说《骂观众》的读者会以为这真的就是一出对着观众谩骂的戏剧。实际上,“骂人”只是整个作品中相当小的一部分。《骂观众》一共由101个长短不一的段落组成,彼此之间没有明确的逻辑关系。

在介绍《骂观众》这部作品前,我们先简单梳理一下戏剧发展史。“戏剧”这个概念,在西方最早可以追溯到古希腊时期,一开始是以祭祀歌舞的形式出现的,后来慢慢演变成给观众讲一个故事,故事的情节多半是通过人物之间的对话来展现和推动的。

这种“情节至上”的戏剧在十八世纪和十九世纪逐渐成熟,莎士比亚将传统戏剧推上了高峰。到了十九世纪下半叶,随着科技的高速发展和随之而来的社会变化,那个时期的戏剧开始对人类的生存状态进行思考。舞台对白的叙事作用逐渐弱化,开始追求对“戏剧氛围”的营造。

在二战后兴起的现代派戏剧,以及后来的先锋戏剧中,戏剧语言的作用又发生了变化。语言不再是帮助角色交流的工具,反而成了交流的障碍。完整的故事没有了,情节发展也不必非要有逻辑。

而汉德克在这个基础上又进了一步,他创造了一种全新的戏剧模式,叫作“说话剧”。《骂观众》就是一部“说话剧”,里面没有情节,没有对话,没有角色,甚至没有所谓的“舞台”。简单来说,就是所有传统戏剧中那些必不可少的元素都被丢弃了。

汉德克认为,传统舞台上那种演员假装成什么人,相互对话,让观众坐在台下看的戏剧,是一种僵化的艺术形式。它一方面限制了戏剧自身的发展,一方面也限制了观众的自主思考能力。汉德克说,开始创作《骂观众》时,他想写的是一篇论文,一本小册子,主题就是“反对现有的戏剧模式”,接着,他很快意识到,纸制印刷品没办法有效地表达这种主张。所以,他决定用舞台上的演出去反对舞台,用戏剧去反对现有的戏剧。

那么,他这种以子之矛、攻子之盾的尝试到底能不能成功?在从文本转向剧场的过程中,《骂观众》又经历了怎样的过程?让我们先从文本入手,看看这部剧到底都“骂”了些什么。

《骂观众》的文本可以分成四个部分,分别是:演员守则、演前指示、正文和演出结束后的指示。

我们首先能看到,在以往留给演员/角色表的那一页上,只有“四个说话者”这个简单的提示,至于这些说话者的年龄、性别、衣着打扮、相互之间是否有关系,汉德克没有给出任何限定。

“演员守则”总共有十七条,只要求演员们做两件事:“仔细倾听”和“注意观察”。演员要倾听的都是现实里日常的声响,比如教堂里的祈祷,足球场上的呼喊,滚石乐队的歌曲,火车进出站的声音。演员要观察的对象,主要是各种电影里的人物表情细节,以及某些特写和镜头的运动过程。

在演员守则之后,是演前指示。汉德克在这部分特别指出:“当观众们进入那个为他们而设的空间时,他们期待出现那种演出之前的熟悉的氛围。”我们知道,《骂观众》在1966年首演,对于那时候的德国观众来说,戏剧还是比较高雅的艺术类型,看戏剧是一种享受,甚至是一种资产阶级的特权。观众往往会正装打扮,自觉地遵守剧场的礼仪,然后期待自己能在一场演出里获得娱乐,最好还能被“教化”,也就是说,通过舞台上的表演发掘某种“意义”。

在演出开始前,从表面看来,演出现场一切如常。幕布后面会传来一般演出都会有的准备工作的声音,但是观众不知道,这些都是假装出来,甚至是其他戏剧演出的录音。观众席上一切就绪,引座员、节目单、提示铃这些传统一应俱全。等观众逐渐安静下来,准备好观看演出,伪装的幕后声效会随之停止。

大幕拉开,四个说话者走上空无一物的舞台,同时,舞台和观众席上亮起了同样强度的灯光。这时,演员开始做“骂人的排练”。刚开始他们会说一句句单独的话,之后演员的声音相互交织重叠,最终又变成一个单词。在这里,汉德克强调:“除了音响图像之外不应该存在其他形式的图像。”虽然演员在舞台上会有一定的动作,但这些动作得配合他们说的话语,观众“从他们的说话方式中并不会得出任何含义”。

读到这儿,我们能发现,这的确不是一部传统意义上的戏剧作品,它试图在各方面颠覆戏剧演出的条条框框。

首先,在传统的戏剧排演中,对演员发声技巧和形体训练的要求会占很大的比重,因为演员的目的是表演。但是在《骂观众》这出戏里,演员要冲破剧场的限制,感知剧场以外的世界。其次,观众会在这出戏里看到新媒介对剧场的入侵,比如电影、广播和录音,它们在重现图像和声效方面更精准,也更有观赏性,先天具有大众化和流行性的优势,这是剧场无法回避的问题。最后,最有颠覆意义的就是“音响图像”这个概念。

一般来说,一部戏剧无论是虚构的还是写实的,总要有一个场景,这个场景是由布景、道具、台词和演员的表演共同表现出来的。舞台和观众席被分隔成两个独立空间,也就是传统戏剧理论中的“第四堵墙”。这个概念最早在18世纪被提出,意思是说,除了舞台的两侧和背景这三面实体的墙,观众面前还有一道透明的墙,演员就在这个被围起来的房间里表演。这样做的结果是,观众会默认舞台上发生的是一个独立的“真实事件”。

但在汉德克看来,这种表演出来的“真实”限制了当代戏剧的视野。他创造“说话剧”的目的就是要丢开画面,用语言去表现世界。这里要指出的是,“音响图像”中的“图像”,不是传统意义上基于视觉的表现形式,而是用话语去表现这个世界。这个概念听起来有点抽象,其实就是要用“说话”的形式去除戏剧的“表演性”,强调它的“事件性”。“说话剧”强调的是演出这个事本身,强调它是即时发生的,不能复制。我们可以把“说话剧”想象成一个即兴表演,但跟即兴表演不一样的是,《骂观众》依赖的重心不是演员,而是观众。为什么这么说,让我们接着往下读。

由于《骂观众》这个剧本没有情节,没有清楚的结构,要是想跟着文本的顺序和节奏,肯定会被绕得云里雾里,单从字面上看,剧本里只有一大串对剧场艺术的批评和感想,而且,很多话都是重复、相互矛盾的。

如果概括总结《骂观众》的话,汉德克其实是在表达“先破后立”的态度。他先是不断地告诉观众,这儿没有任何他们看到过的、听到过的、期待过的东西。观众不会看到一出戏,他们的思想不是自由的,演员不会表演任何东西,舞台上的一切也都没有意义。演员会在舞台上反复强调,“这里存在的只有现在,现在,还是现在”。在这个“此时此地”的基础上,汉德克提出了一种新的“三一律”。

我们知道,传统戏剧理论里的“三一律”,要求剧本创作必须遵循时间、地点和行为上的一致性。具体来说,就是只有一条故事线索,情节延续的时间不能超过一天,而且整出戏里只有一个地点,这样才能让剧情集中、紧凑,方便观众理解。这种一致性是发生在舞台上的。

而《骂观众》要求,把这种一致性拓展到整个剧场空间。也就是说,要让台上的时间等于台下的时间,舞台和观众席变成一个统一的空间,台上的演员和台下的观众也成为一个整体。这一切的目的,就是为了让观众意识到,自己过去看的那些所谓的“现实主义”的情节剧都是被人制作出来的产物。传统戏剧舞台上的一切都可能是隐喻,观众会从舞台上看出孤寂、疏离等等意象。而汉德克认为,正是这种预判和期待,让“戏剧变得不再纯粹”。

那什么才是汉德克眼中“纯粹的戏剧”呢?就是那种没有“舞台时间”的戏剧。没有虚构出来的舞台时间,意味着没有虚构的场景和事实。没有场景和事实,就意味着演员不可能去表演。这时,“戏剧”才能成为一个不可重复的“事件”。《骂观众》里的“骂”只是一个动作,指向的对象是“观众”。汉德克说:“演员需要一个场景,至少要有一个人在倾听他们说的话;否则他们就不是自然存在的,而是被作者强行压榨的。”所以,观众和观众的反应,才是这出戏真正关注的主题。

说到观众,如果我们回顾一下二十世纪的戏剧发展史,就会发现,观众是当代戏剧里最让人头疼的元素。很多戏剧工作者都在不断试验新方法,想把观众纳入进来。有时候,演员直接冲着台下的观众说话,有时候会跑下台跟观众互动。但在汉德克看来,这些远远不够。坐在台下的观众是被动的,黑暗的观众席让他们感到放松,感到自己属于“观众”这个群体。

《骂观众》的文本里详细描述了,观众来到剧场之前会做哪些准备工作。他们会提前了解这部戏的内容,乘坐公共交通,产生一种“我们是文化人”的优越感,然后存外套,对号入座,等待灯光暗下去,大幕拉开,舞台上开始表演。没有人会关注观众席上某个人的反应,于是,观众最终会陷入这种消极被动的状态。用剧本里的话来说就是,“你们搞了一个化装舞会……你们出席。你们观看……你们因为观看而变得僵化。”

汉德克强调,只有观众主动参与到演出里,新的戏剧模式才有可能诞生。他用灯光照亮观众席,就是把观众从舒适区里拉出来的辅助手段。“骂人”这个交流方式,其实是为了最大限度地刺激观众、调动他们的自主意识。

说到这儿,剧本已经接近尾声,观众们终于要挨骂了。开始骂人时,演员们会小心地试探,先解释一番,说这不是在针对任何人,只是重复观众平常会使用的骂人话而已。他们会再表演几句,最后偷偷蹦出一个骂人的词。这些句子总以“你们是……”“你们这些……”“你们这样或那样……”的格式出现,累积成情绪的叠加。

演员的表演越来越夸张,谩骂的部分也越来越多、越来越尖刻,从熟悉的日常俚语到批评意识形态的术语,直到观众的反应再也跟不上这些抽象的概念,他们最终被话语包围,沉浸在纯粹的声响里。

这些滔滔不绝的语言常常会让观众在感到如坐针毡的同时欲罢不能,我们来感受一段台词:“你们一直都在场。在这出戏里,你们就是尽最大的努力都于事无补……你们的嘴唇没有发错任何一个音。你们总是掌控整个场面……你们天赋异禀,才华横溢,你们这些废物,你们这些任人摆布的工具,你们这些社会渣滓……”

听完,有没有在震惊之余感觉一丝异样,甚至奇特的温暖?当舞台扩大,观众和演员不得不长时间对视时,观众在这一瞬间可能会感悟到人生与戏剧、虚构与真实的交汇。

就在这样的氛围中,表演突然结束。演员对观众表示感谢,祝他们晚安。《骂观众》的最后一部分就是演出结束后的指示,这部分很短,它要求演员继续留在舞台上,随意地看着观众。同时,“扬声器播放雷鸣般的掌声和狂野的口哨声向观众们致意”,大幕也要等到观众离开后才落下。通过向观众鼓掌,传统的剧场角色又一次被颠覆。汉德克在这里最后一次提醒观众,你们不再是被动的观看者,再也不要忍受舞台上伪装的现实,戏剧不是对生活的模仿,戏剧就是生活。

尽管《骂观众》在首演后引发了爆炸性的关注和探讨,但在排演过程中,实际情况却和汉德克的初衷越跑越偏,甚至背道而驰。为什么会发生这样的状况?当时的历史背景也许能提供答案。

二战过后,德国文学想从反思和清算过去出发,在批判中“从零开始”。而汉德克所在的奥地利是被占领国,它的文学是以重建国别意识、继承传统为主。

六十年代,新一代作家开始质疑这种一味追求传统的精神,他们反对现实主义文学保守的氛围和审美取向。汉德克就是这些新作家中突出的代表。

《骂观众》首演的一个月前,汉德克在当时最有影响力的德语文学团体“四七社”的年会上,批评德国战后文学的中流砥柱,宣布海因里希·伯尔这类功成名就的作家,他们的创作手法已经过时了。汉德克说,他们对语言的运用,对世界的表现方式,都是老掉牙的套路,“人们没意识到,文学是由语言组成的,而不是由那些用语言描述的东西构成的”。当读者读到这些作家的描写,立刻就会联想起自己的某种经验和感知。如果没有对语言的共识,我们不会把“黑暗”和“寒冷”、“彷徨”之类的概念联系到一起。

可是,在汉德克看来,这种语言体系限制了人们的思维方式。当我们终于学会如何正确地使用语言,其实也接受了一个闭合的逻辑关系。这种状态无处不在,只是在戏剧的舞台上表现得特别明显罢了。汉德克想赋予语言新的活力,《骂观众》就是他的一个尝试。他的最终目的是让观众在走出剧场后,反思并突破语言的边界。遗憾的是,这种纯粹基于文本的反叛,很难落实到实际演出里。

汉德克的这种反叛,让他也很难找到愿意演出《骂观众》的剧场。后来,一家出版社把《骂观众》和另外两部“说话剧”编成一个集子出版,戏剧编辑联系了六十多家剧院,才找到当时规模不大的实验剧场TAT接手。

1966年6月8日,《骂观众》在法兰克福首演,导演叫克劳斯·佩曼。佩曼和团队一开始不乐意指导,因为它没有传达当时流行的批判社会现实的政治理念,但他们还是被剧本中的大胆放肆吸引:“尽管我们不能从中找到政治上的共鸣,但我们还是为其中的挑衅感到兴奋,或者说那种很酷的、贬低德国戏剧观众的想法。”

首演的预算紧巴巴,导演也没意识到这出戏会引发多大的效应。结果,首演取得空前的成功,TAT剧院从此奠定了德国戏剧重要根据地的地位,佩曼也成了先锋话剧的代表人物。

之后《骂观众》立刻展开巡演,最终上了七个国家的剧目单,还成了1967年演出季演出数量前五的剧目。

了解完了当时的历史背景,我们再来看排演过程。第一晚和第二晚的演出,观众和演员真的发生了冲突,演员花了很大力气才把观众的注意力拉回到剧本上。实际上,导演和演员对这种情况都没有心理准备,他们没想到真有观众响应剧本的号召。

随着演出越来越多,最初对立造成的紧张感也变成了纯粹的消遣和猎奇。巡演结束后,《骂观众》开始走进学校。某次演出中,一个学生冲着演员大喊:“慢一点!我在记笔记呢!”两年后的一场演出,有观众拒绝在剧终后离场。大约八十个观众在黑暗的剧场里坐了好几个小时,导致剧院无法关门,之后的演出不得不取消。还有一次,戏剧学校的学生们搬着椅子上了台,瞪着台下,剩下的观众兴高采烈地看起了他们的“表演”。

这样的情况不断发生,1969年,汉德克收回了剧本的演出权,直到1983年才重新开放。他认为,这出戏已经完成了自己的使命,之后的重复不能提供任何新东西。不过,私底下演出一直没停过。几十年来,这出戏成了欧洲很多地方主流剧院的保留剧目,它慢慢从实验先锋的小众作品转变成了大众皆知的剧场经典。

许多看过《骂观众》首演的戏剧评论家都认为,它预示着戏剧这个艺术类型其实有自我否定的可能。大多数号称反戏剧的作品,其实都在对戏剧做进一步的探索。毕竟,想要“否定”一样东西,首先要有能“被否定”的对象。所以,这些作品在“反戏剧”的过程中,不断重申和强调的,其实还是“戏剧”。

我们看到,虽然《骂观众》不是一部传统意义上的戏剧作品,但它呈现出来的仍然是戏剧这个类型艺术,只不过它的主题变成了“否定”。汉德克在这部作品里反复强调,传统的戏剧已经过时了,但什么才是他眼中的新的戏剧呢?这出戏其实从来没有给出过明确的答案。

那我们是不是就可以认为,《骂观众》的尝试其实是失败的?它轰动一时,是不是因为它这种否定一切的姿态恰好切中了六十年代的文化潮流?并不是这样。《骂观众》更像一起“戏剧事件”。人们反复谈论它,不是因为它的内容,更多地是因为它产生的影响。

在六十年代的背景下,汉德克用《骂观众》提供了一幅图景:戏剧,陷入了自身的泥沼,它无法凭借对自我的“否认”和“转化”来提供新的出路。汉德克反对的不只是传统的戏剧模式,还有传统的批评理论,以及它们对人们观看阅读的影响。评论家和公众都陷入一个充满陈词滥调的体系,这个体系让观众想要寻求某种“普世的真相”或像“生活一样的”特质,因为“艺术要反映生活”。

汉德克想证明,这种传统戏剧不仅不能再现真实,甚至阻隔了人们辨认艺术的能力。所以,《骂观众》不是要告诉观众如何思考,而是要启发一种新的思考方式。汉德克在剧中写道:“这出戏是一个引子。是你们所作所为的引子。”

20世纪60年代,汉德克的写作被归到抗议文化里。但是对今天的观众和戏剧工作者来说,这种政治上的关联不再是戏剧的主旨。汉德克的剧本不再具有当初传递出来的紧迫感和创新性。人们对它的推崇,其实是人们对剧场的信念。

《骂观众》能成功,是因为人们对戏剧还抱有期待,人们渴望那种其他媒介无法提供的即时感和现场感。更重要的是,它让观众想要更频繁地去剧场,他们观看戏剧时,会用和以往习惯不同的意识去看、去思考、去反馈。正如汉德克所说:“我的理想是让观众总是把我的戏剧看作测试其他戏剧的方法。”

好,最后我们来回顾一下本期内容里的知识要点:

第一,《骂观众》是2019年诺贝尔文学奖得主、奥地利作家彼得·汉德克的早期代表作,也是由他首创的“说话剧”的代表剧目。“说话剧”里没有传统戏剧必不可少的情节、场景、对话、角色等元素,而是对观众的公开演说,甚至单纯的语言游戏。作者创作这出戏,是要表达他对传统戏剧的不满,并力求打破现有戏剧模式的限制。

第二,《骂观众》要求把传统戏剧遵循的“三一律”拓展到整个剧场空间,让观众意识到自己过去观看的都是“被制作出来的”、“表演现实的”戏剧。

第三,《骂观众》纯粹基于文本的反叛,在实际的排演过程中遭遇了很大的困难。从首演到之后大多数成功的改编,导演对剧本的阐释重心都与作家本来的意愿背道而驰。但我们并不能就此断定它的尝试就是失败的。《骂观众》更像是一起“戏剧事件”,对后来的戏剧产生了深远的影响。无论在当时还是现在,它始终能让观众感受到对剧场的信念和对创新的期待,而这才是《骂观众》长演不衰的原因。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

1.《骂观众》是2019年诺贝尔文学奖得主、奥地利作家彼得·汉德克的早期代表作。作者创作这出戏,是要表达他对传统戏剧的不满,并力求打破现有戏剧模式的限制。

2.《骂观众》要求把传统戏剧遵循的“三一律”拓展到整个剧场空间,让观众意识到自己过去观看的都是“被制作出来的”、“表演现实的”戏剧。

3.《骂观众》不是要告诉观众如何思考,而是要启发一种新的思考方式。