《静静的顿河》 黄昱宁工作室解读

《静静的顿河》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

这本书的作者肖洛霍夫获得过诺贝尔文学奖,是苏联主流文坛上最成功的作家之一。

关于本书

《静静的顿河》是一部关于顿河流域哥萨克人民的史诗,哥萨克是俄罗斯的游牧社群,骁勇善战。《静静的顿河》并不是第一部描写哥萨克的小说,但肖洛霍夫在顿河长大,笔下的哥萨克非常贴近现实,他的个人经历也赋予了《静静的顿河》极高的真实性和感染力。

核心内容

肖洛霍夫的早期经历,对《静静的顿河》的创作有什么影响?《静静的顿河》这部140多万字的巨著讲述了一个什么样的故事?《静静的顿河》与《战争与和平》相比,有哪些异同?

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是苏联文学名著《静静的顿河》,作者是苏联作家肖洛霍夫。

肖洛霍夫获得过诺贝尔文学奖,是苏联主流文坛上最成功的作家。《静静的顿河》是他的代表作,也是苏联当代文学史上最重要的长篇小说之一。这是一部关于顿河流域哥萨克人民的史诗,哥萨克是俄罗斯的游牧社群,骁勇善战。

肖洛霍夫在这本书里,以主人公葛利高里·麦列霍夫一家为单位,展现了1912年到1922年,顿河哥萨克人民经历的苦难。在《静静的顿河》描写的年代,他们经历了第一次世界大战、二月革命、十月革命和苏联内战。因为哥萨克男性必须服兵役,动荡岁月里,哥萨克地区十室九空,尤其是苏联内战时期,顿河地区哥萨克伤亡惨重,能扛枪的人将近四成都战死沙场。

《静静的顿河》是一部巨著,有140多万字,它的创作出版过程并不顺利。1928年,23岁的肖洛霍夫发表了《静静的顿河》第一部,直到1941年,这部作品的四册合订版才正式出版。整个过程中还有过几次中断,因为肖洛霍夫使用了太多方言和脏话,做了几次修订。

这部作品一发表,就引起了巨大反响,肖洛霍夫一举成名。但是,他太年轻了,很多作家都怀疑这部作品的真实性,认为是肖洛霍夫在战争中捡到某位军官的日记,然后改写而来的。苏联文学大师索尔仁尼琴就曾经公开对此表达怀疑。这些怀疑直到1999年肖洛霍夫的手稿被找到,才稍有平息。

1941年,苏联文艺界的最高奖项“斯大林文学奖”开始颁发,《静静的顿河》引起了评选委员会的激烈讨论,最终《静静的顿河》以绝对优势获得这个奖。1949年,斯大林在写给苏联文艺界领导的信中指出,《静静的顿河》是一部优秀作品,但其中有“一些错误和消极的东西”。于是,再版时出版社进行了大量未经作者许可的删改,据统计,到1953年再次出版时,这样的删改至少有五百多处。

20世纪60年代之后,在肖洛霍夫本人的协助下,《静静的顿河》又多次进行恢复性修订,遗憾的是,最终也没能恢复这部著作的原貌。1965年,肖洛霍夫凭借《静静的顿河》获得了诺贝尔文学奖。关于这次得奖,当时不论是苏联内部还是西方国家都有反对的声音,但是,时间成为经典著作的最好见证。直到今天,《静静的顿河》依然是苏联文学最有影响力的文学作品之一。

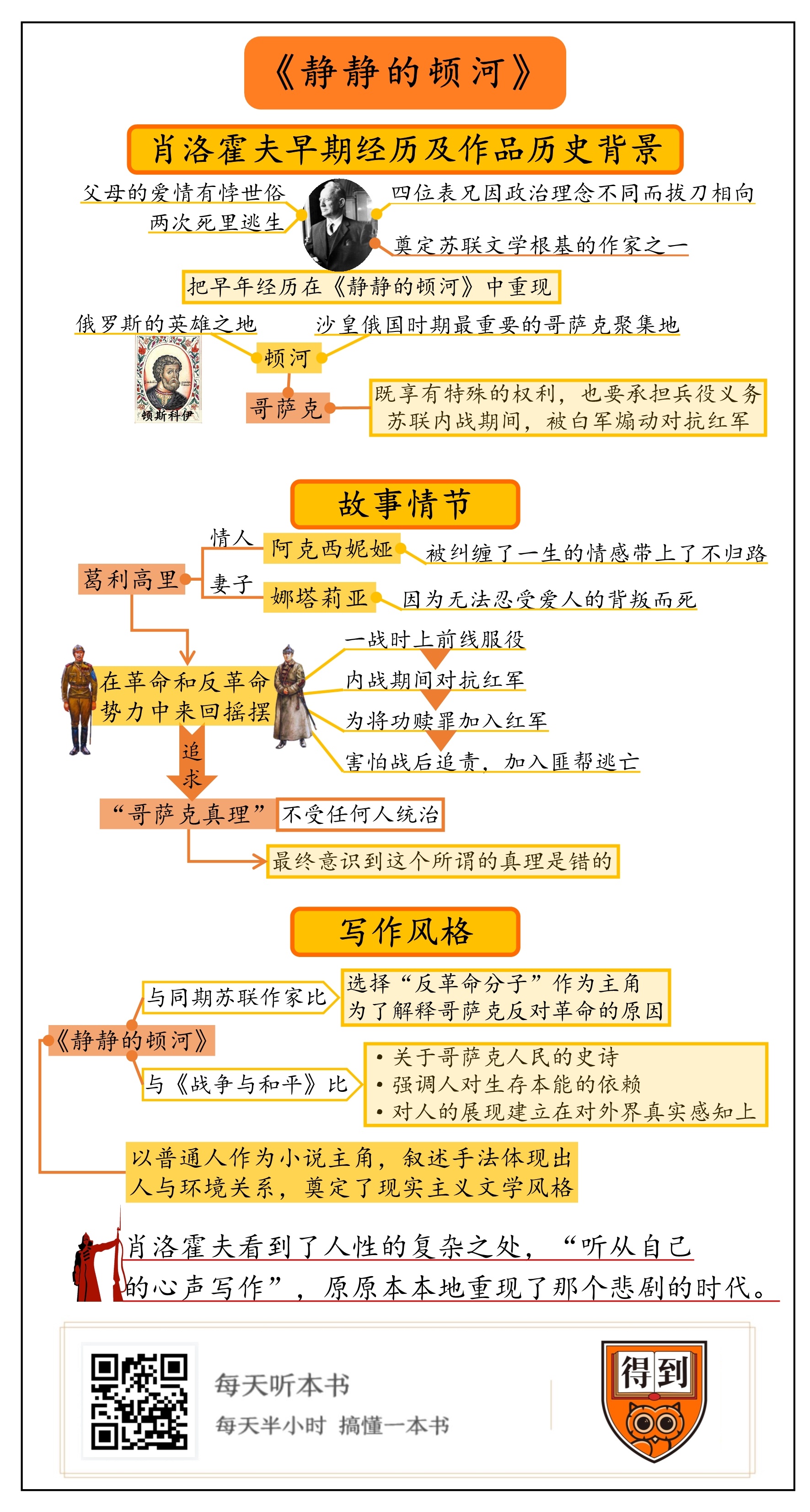

肖洛霍夫的早期经历,赋予了《静静的顿河》极高的真实性和感染力。我们先来了解下他的早年经历,以及《静静的顿河》的相关历史背景。

1905年,肖洛霍夫出生在顿河流域的一个小村庄。他的母亲是乌克兰人,在一个地主家做侍女,目不识丁。父亲是外乡商人的后代,有教养、爱读书。他的父母相爱了,但在当时,这样的爱情有悖世俗。于是,母亲被迫嫁给一个退役军人,但她冲破重重阻力,再次投入心上人的怀抱,生下了肖洛霍夫。退役军人死后,肖洛霍夫的父母才能正式结婚。

1917年,俄国完成十月革命,建立了苏维埃政权。不久后,苏联内战爆发,一边是列宁领导的苏联红军,另一边是反对苏维埃政权由保皇派领导的白军。内战爆发后,全国上下都出现了因为政治理念不同而同室操戈的情况,兄弟、父子一瞬间成了不共戴天的仇人。肖洛霍夫的四位表兄就因为政治理念不同而拔刀相向,最终,有三位都死在战争中。

这样的战争悲剧,给少年肖洛霍夫留下了难以磨灭的印象。等他再长大一点,白军基本被击溃了,但家乡当地的匪帮又盛行起来,肖洛霍夫就参加了红军。在战斗中,他亲眼看见许多战友牺牲,他自己也曾被匪帮俘虏,差点就被处决了,由于他当时才15岁,就被释放了,逃过一劫。

几年后,匪帮叛乱逐渐平息。经历了连年战乱,顿河地区人民早已疲惫不堪。但由于内外环境依然严峻,苏联还在施行余粮征集制,此时的肖洛霍夫是粮食检查员,他同情当地人民,放宽了对他们的征粮政策,结果被送上军事法庭,被判枪决。幸好,他当时还没成年,改判为缓刑一年执行,之后就不了了之了,肖洛霍夫再次死里逃生。后来,肖洛霍夫一边参加革命工作,一边努力学习写作,把早年经历在《静静的顿河》中重现,把自己亲历的残酷体验转化成作品中的艺术活力,成为奠定苏联文学根基的作家之一。

了解了肖洛霍夫的早年经历,我们再来看看《静静的顿河》的故事背景。故事发生在顿河流域,顿河是俄罗斯的主要河流之一,在莫斯科的南方不远处,离俄罗斯乌克兰边界很近。

顿河在俄罗斯的历史上赫赫有名。蒙古帝国时期,俄国一度被并入金帐汗国的领土内,被蒙古统治者奴役,直到1380年,莫斯科大公德米特里·伊凡诺维奇率军在顿河畔背水一战,彻底击溃了金帐汗国,俄罗斯民族才再次获得自由,伊凡诺维奇被誉为“顿斯科伊”,意思是顿河的英雄。

这场胜利,让俄罗斯民族产生了民族凝聚力和自豪感,也为日后的统一和扩张打下了基础。顿河流域也因此成为俄罗斯的英雄之地,生活在这里的人形成聚落,成为俄罗斯哥萨克的发源地之一。

解释一下,哥萨克的成员不以血缘关系为联系纽带,他们通过武力来判断,一个人是否有资格成为哥萨克,这样能保证社群的战斗力。沙皇俄国时期,一共有12个哥萨克军区,其中,顿河哥萨克的实力最强,人数也最多,约占哥萨克总人数的六分之一,是俄国最重要的兵源地。肖洛霍夫的母亲,被迫嫁的那个退役军人,就是一个哥萨克。

哥萨克与俄国政府的关系很微妙。哥萨克们对血统没有太多执念,也没有很强烈的民族感,历史上他们还曾经多次造反反对沙皇统治。总体来说,沙皇尊重哥萨克的习惯,哥萨克在俄国社会一直是个有点特殊的阶层。

哥萨克地区的管理方式也跟俄国其他行政区完全不同。比如,哥萨克对军区的土地有特殊使用权,他们还可以不纳税,犯下罪行了也由专门的机构来审判。对他们来说,最宝贵的财富是生命和土地。因此,哥萨克对待俄国贵族,不像普通俄国人那么恭敬。在他们看来,俄国贵族虽然是老爷,但也是人,他们认为自己和贵族没有本质上的差别,甚至许多哥萨克还会觉得,俄国之所以能延续到现在,就是靠哥萨克世代出力打仗。

哥萨克虽然不用交纳赋税,但也得付出代价:承担兵役的义务。一旦爆发战争,哥萨克家族必须派出男人参战为沙皇效忠,这是他们必须负担的义务。

现在,我们正式进入《静静的顿河》,看看肖洛霍夫在这部巨著中讲了什么故事。整个故事从两个角度展开:个人的“小家”和集体的“大家”。肖洛霍夫通过这两个角度,展现了1912年到1922年间,俄国跌宕起伏的历史巨变。提醒一下,今天为你解读的《静静的顿河》,是翻译家金人的版本。

《静静的顿河》的主人公叫葛利高里·麦列霍夫,出生在一个哥萨克家族。他是家里的老二,和所有哥萨克一样,爱喝酒胡闹,天不怕地不怕。他的邻居是一对夫妻,司捷潘和妻子阿克西妮娅。阿克西妮娅小时候曾被父亲强暴,结婚后,司捷潘因此对她拳脚相加。随着时间流逝,阿克西妮娅选择对命运屈服。但是当司捷潘去服役之后,葛利高里出现了,他的爱打破了阿克西妮娅内心的平静。对激情的渴望,驱使阿克西妮娅和葛利高里偷偷在一起。

司捷潘服役回来后,听到风言风语,狠狠收拾了阿克西妮娅。葛利高里的父亲为了结束这件丑事,就向村里另一个哥萨克家族求亲,给葛利高里娶了一个家境又好又漂亮的姑娘,名叫娜塔莉亚。娜塔莉亚性格温柔,没有阿克西妮娅那样火辣,结婚不久,葛利高里就和阿克西妮娅偷偷私奔了。不堪受辱的娜塔莉亚悲愤地自杀,幸好刀子割偏了,虽然留下了歪脖子的残疾,但是命总算保住了。

娜塔莉亚回到了娘家,处境很尴尬。她还爱着葛利高里,怎么也不肯断绝和麦列霍夫家的关系。娘家人同情她,但也因为她的软弱而恼怒。经过一番抉择,娜塔莉亚决定,还是回到麦列霍夫家和公婆一起生活。

而后,阿克西妮娅给葛利高里生了个女儿,小女孩的出现,让麦列霍夫一家的关系有所缓和,只有娜塔莉亚不知道自己究竟处在什么位置上。不久之后,第一次世界大战即将爆发,俄国开始大规模征兵,葛利高里虽然不情愿,也得上前线服役,因为承担兵役是哥萨克的义务。

一路上,葛利高里看着哥萨克们对普通人胡作非为,内心非常反感。第一次作战杀人也让他对战争产生强烈的厌恶,他只盼着快点结束服役期,回家和阿克西妮娅团聚。

然而,事与愿违,战争越拖越长,丝毫不见有终止的迹象。在一次战役中,葛利高里所在的部队损失惨重,他也受伤了,从前线撤下来。养伤的时候,他偶然接触到共产主义思想,在病友的影响下他开始思考一个问题:拼死拼活作战是为了什么?为了地主老爷们吗?

带着这样的疑问,他回到了家乡,然而,家里发生了翻天覆地的变化。葛利高里的女儿因为染上猩红热夭折了,阿克西妮娅被贵族地主勾引,背叛了他。葛利高里狠狠地报复了地主,决定回到妻子娜塔莉亚身边。

麦列霍夫家的日子逐渐回到正轨,但与此同时,整个俄国也发生了一场翻天覆地的变化。1917年,俄国先是爆发了“二月革命”,沙皇的统治被推翻,临时政府上台,此后,列宁领导布尔什维克发动“十月革命”,推翻了临时政府,建立了世界上第一个社会主义政权——苏联,顿河地区也很快被苏联红军接管。

政权的更迭虽然完成了,但这个国家的实际情况非常复杂。一些拥护沙皇的将军依然统领了不少部队,他们联合起来,组成了一个反对苏维埃政权的联盟,被称为“白军”。一场旷日持久的惨烈内战就此爆发。

白军人数虽然不多,战斗力可不弱,成员们几乎都是旧时代留下的精锐部队,而且他们还得到一些欧洲国家的支持。形势剧烈变化的同时,顿河地区的许多哥萨克坚持不受任何人统治,这是“哥萨克真理”,他们很快组织了一个顿河地区的哥萨克自治组织。

说回到葛利高里。布尔什维克政权建立之后,许多士兵都加入了革命队伍,葛利高里也不例外。但是,还有很多哥萨克士兵不认可新政权,他们怀念沙皇的统治,比如,葛利高里的父亲和哥哥就对革命表达了强烈不满。

葛利高里一家是中农。当时,哥萨克中的中农和富农阶层都离革命比较远,大部分没有产业的贫农支持革命。出现这样的情况,主要因为哥萨克地区农民的经济特权。

简单来说,哥萨克农民拥有的土地平均是俄罗斯其他农民的五倍左右,反革命势力利用经济收买,让富裕的哥萨克和革命队伍对立起来。因此,在内战期间,父子、兄弟,或是原本和谐相处的邻居、雇工与雇主之间常常突然拔刀相向,成了不共戴天的仇敌。类似的事件在《静静的顿河》中屡屡出现,为此后哥萨克选择的道路埋下了伏笔。

随着内战进行,顿河地区有越来越多的人开始同情反苏联政府的势力。出现这样的变化有几个原因:第一,革命初期,许多败类混进了革命队伍,他们经常为非作歹、抢劫百姓,造成了恶劣影响;第二,许多战士都希望能尽快结束内战,所以他们作战时很凶狠,连俘虏都不留,经常不经审判就枪毙一些无辜的人;最后,也是最重要的是,苏联政府忽略了一点,人们对新事物需要一个逐渐接受的过程,许多人对于社会主义到底是什么还完全不了解。

苏联政府施行的政策打破了哥萨克的特权,不但重新分配了土地,哥萨克的权利义务也和沙皇时期完全不同,甚至宗教信仰问题也将受到影响。很多哥萨克一时接受不了,给了反苏联政府势力可乘之机,他们把哥萨克自治组织拉拢到自己这边,一起和苏联红军作战。

葛利高里在一次战斗中亲眼看见,一个苏联红军军官毫无怜悯地打死了被俘虏的白军哥萨克,他就对革命产生了怀疑,他这种不坚定被苏联红军看成是“苏维埃政权明天的敌人”。最终,葛利高里被迫成为哥萨克自治组织的头目,与苏联红军对抗。

关于内战的惨烈,肖洛霍夫没有过分渲染战争中的伤亡。这场内战是一场不留俘虏的战争,如果说苏联红军这么做是为了尽快结束战争,对抗苏联红军的哥萨克们不留俘虏,则是完全出于发泄愤怒和复仇。

比如,有一小队红军被俘虏,许多人都愿意投降,但哥萨克们没有理会他们,把他们活活打死。整个过程,肖洛霍夫都保持着冷静和克制,书中的人物来不及哭喊,作者似乎也没为此流下眼泪,只有作为旁观者的读者会为战争的肃杀之气而震撼。

这种异化人性的行为让葛利高里倍感痛苦。他在白军阵营里,看清了白军将领的真实目的,他们想让哥萨克充当炮灰,消耗苏联红军。作为哥萨克领袖、顿河地区大众的代表,葛利高里原本跟白军是敌对的。无论参加革命还是加入白军,他的目的都是想让自己、家人以及哥萨克同胞能更好地活下去,可是好像不管他怎样做,都只会让他们白白牺牲性命,这时的葛利高里陷入了深深的疑惑中,但事态的发展不容他有时间思考,他只能继续在痛苦中和红军对抗,不知道自己和哥萨克们的命运将会怎样。

与此同时,小说的感情线也经历了巨大波澜。葛利高里成为哥萨克领袖后不久,和阿克西妮娅旧情复燃,这时,妻子娜塔莉亚已经为他生了一双儿女。在妻子与情人之间,葛利高里再次不知所措,他一方面觉得应该承担丈夫的责任,安心守护妻子和家人,另一方面他又无法割舍阿克西妮娅似火的热情,于是他只能听任命运的摆布。很快,娜塔莉亚又怀孕了,她听说了葛利高里和阿克西妮娅的外遇,就偷偷用土办法堕胎,最后搭上了性命,这时,葛利高里才意识到妻子的好,但一切已经无可挽回。

然而,葛利高里没有时间为家庭剧变悲伤太久。顿河地区的哥萨克长期以一隅对抗一国,已经出现了衰败的迹象。男人长期在外打仗,不事生产,后勤补给难以为继,伤亡不断,兵员无法补充,最后连老头子和未成年的小孩都被赶上前线。不久后,白军彻底溃退,逃亡到国外,以葛利高里为首的哥萨克被他们抛弃在顿河边。最后,哥萨克们向苏联红军投降。

长期的战争早已经让哥萨克们疲惫不堪,但为了将功赎罪,葛利高里带着余下的哥萨克,加入了苏联元帅布琼尼的第一骑兵军,继续赴波兰作战。

他们在波兰的作战情况,肖洛霍夫在书里没有详细描写,我们可以通过另一位苏联作家巴别尔的代表作《骑兵军》,简单了解下这段历史。这场战争中,苏联付出了惨重的代价,10万多名苏联红军被俘。哥萨克骑兵作为主要战斗力,为了生存下去,只能在艰苦的环境下不断地战斗、杀戮,承受生理和心理上双重摧残。

我们不知道葛利高里在波兰战场上经历了什么,但可以确定的是,他作为指战员再次立下许多功劳。从波兰战场复员归来时,葛利高里的家庭早已支离破碎,父母离世,妹妹嫁了人。葛利高里的妹夫是信仰坚定的布尔什维克,他仇视葛利高里这个曾经与苏联红军作对的哥萨克,兄妹俩不得不分家。

葛利高里打算安稳退役,和阿克西妮娅好好地过日子,把孩子抚养长大。但树欲静而风不止,苏维埃政府开始追责内战时期的问题。原本,葛利高里打算堂堂正正地应付审问,但他害怕自己的功过无法相抵,害怕失去难得的安宁,一次次地拖下去,错过了交代问题的机会。最终,他不得不加入了一个由内战时期犯过错的军人组成的匪帮,又一次开始逃亡。

然而,葛利高里在匪帮里依然格格不入。他只想活下去,并不想迫害人民,匪帮的胡作非为让他意识到,所谓的“哥萨克真理”只是一个可笑的错误。

到这里,读者可以感觉到大结局即将到来。葛利高里加入的匪帮眼看就要灭亡,他决定带着阿克西妮娅远走高飞。逃跑过程中他们遭到苏联红军的追捕,半路上,阿克西妮娅中弹身亡。阿克西妮娅的死把《静静的顿河》的悲剧性推上了巅峰。小说中两位女性的死亡都写得激烈而感伤,形成对照:娜塔莉亚因为无法忍受爱人的背叛而死;阿克西妮娅则被纠缠了一生的情感带上了不归路。这时的葛利高里几乎失去了一切,父母、妻子、情人都死了,他行尸走肉般到处逃亡,直到听到了苏联政府大赦的消息,才身心俱疲地回到故乡,回到了顿河边。故事到此戛然而止。

了解完故事情节,我们再来看看肖洛霍夫的写作风格。

《静静的顿河》并不是第一部描写哥萨克的小说,但肖洛霍夫是在顿河长大的,他笔下的哥萨克非常贴近现实。《静静的顿河》一开篇是一首哥萨克古歌,名为《顿河悲歌》。之后,哥萨克民歌穿插于整部作品,不仅把作品中凄凉、悲壮的氛围烘托到极致,也展现出哥萨克最典型的特征——顽强的生命力。尽管哥萨克人民经历了一次又一次磨难和毁灭,但是他们依然保持着对美好生活的向往。

作品中与哥萨克民歌相伴的,还有肖洛霍夫对顿河流域景色的生动描写:从战前的生机盎然,到战时的血腥肃杀,再到战后的凋敝萧索。读者读完作品后,闭上眼睛就能想象出书中描绘的风景。

与同时期的苏联作家相比,肖洛霍夫没有选择革命队伍中的正面典型作为主角,而是选择“反革命分子”葛利高里作为叙事对象,他这么做不是要描绘两个对立阵营的斗争,他的目的是向俄罗斯人民解释,哥萨克反对革命的原因。

葛利高里代表的是整个顿河地区曾经奉为准则的“哥萨克真理”——不受任何人统治。他在两股势力中来回摇摆,并不是为了一己私利,而是为追求真理,为了那些和他一起信仰这个真理的人们奋力拼杀。当他被迫加入哥萨克匪帮,看到他们的胡作非为后,他意识到,这个所谓的真理是错的,这时他尽力去弥补,但是无济于事。

参加过暴动的群众被苏联政府原谅了,而葛利高里却要为大家的罪过承担责任。对于每一个曾坚信“哥萨克真理”的人来说,最可怕的是:曾经他越是凭着良心为哥萨克人民服务,他犯下的罪过就越不能被原谅,这是一个永远无法摆脱的、没有出路的窘境。可是,哥萨克的叛乱真的只是受到白军唆使吗?显然不只如此,苏维埃政权的地方机关和个别掌权者也有不可推卸的责任,他们犯的一些错误,把哥萨克推向了敌对势力。

肖洛霍夫看到了人性的复杂之处,他选择“听从自己的心声写作”,原原本本地重现了那个悲剧的时代,他没有美化历史或是描写原本不存在的东西,就像契诃夫所说:“文学之所以叫作文学,就因为它是按照生活原有的样子来描绘生活的。它的宗旨是真实,是无条件的老老实实的真实。”也正因如此,《静静的顿河》跨过了意识形态的鸿沟,成为20世纪最有影响力的小说文本之一。

很多人都对《静静的顿河》的结尾不满意。结尾是这样写的:“他站在自家门口,手里抱着儿子……这就是他生活中剩下的一切,这就是暂时还使他和大地,和整个这个在太阳的寒光照耀下,光辉灿烂的大千世界相联系的一切。”不满意的人认为,故事没有写完。但肖洛霍夫坚持到此为止,他坚持要还原真实生活,曾经发生过的悲剧,他没有违心美化;没有发生的事,他也不会杜撰。

这样一个“解甲归田”式的结局,一方面很符合哥萨克的性格——浓烈的乐观主义情怀。就像葛利高里一样,他经历了无数悲剧,失去了一切,甚至失去了原本坚信的“真理”,但他依然没有放弃生的希望,依然散发出浓浓的生命力的气息。另一方面,这个结局也代表了肖洛霍夫的人道主义愿望,在“和平”与“爱”的主题中结尾,是对作为个体的人的美好祝福,希望葛利高里能开始新生,也是在表达肖洛霍夫对整个人类社会和平生活的美好祝愿。

《静静的顿河》自从出版之后,一直被评论界拿来跟《战争与和平》做比较。最后,我们来了解下这两部作品有什么异同。《静静的顿河》是关于顿河哥萨克人民的史诗,《战争与和平》描写的是俄国贵族的生活。两部作品都融合了家庭和历史小说的特征,家庭生活都在广阔的历史背景中展开,在主题范围和意义方面,两者确实非常相似。但是,托尔斯泰出生在贵族家庭,从小接受良好教育,肖洛霍夫是典型的“到民间去”的作家,他所受的教育全部来自真实生活,所以,《静静的顿河》没有过多讨论个人自由、历史必然性等复杂话题,作者关注的是简单的“人”及其行为。

托尔斯泰在作品中传达的是对人性崇高的信任,肖洛霍夫强调的是人对生存本能的依赖。从这个角度来看,两位作家实际上代表了两个不同时代的现实主义文学,或者说,以托尔斯泰为代表的俄国文学传统,在新时代的继承者正是肖洛霍夫。在肖洛霍夫的小说中,探索道德的人不再是贵族或知识分子,而是一个普通的哥萨克,他探索道德的过程没有太多哲学意味,他的探索发生在更艰苦也更加普遍的环境中。

《静静的顿河》一共出现了434位有姓名的人物,这个数字虽然远远不及《战争与和平》,但《静静的顿河》中哥萨克的形象独树一帜,有鲜明的特征。肖洛霍夫没有像托尔斯泰那样,重点描述人物的精神状态,他在非常精细的场景下,对人物展开叙述,同时也体现出了场景中的气味、人物的步态、神情的变化。这说明,肖洛霍夫对人的展现是建立在对外界的真实感知上。肖洛霍夫这种把普通人作为小说主人公,广泛展现普通人生活,体现人与环境关系的叙述手法,奠定了当时现实主义文学的风格。

《静静的顿河》的精华内容已经为你解读完了。我们来回顾一下本期内容的知识要点。

第一,《静静的顿河》是苏联文学最有影响力的文学作品之一。肖洛霍夫的早年经历,对他的创作有重要影响,许多生活经历都在小说中有所体现。

第二,顿河是俄罗斯的英雄之地,也是沙皇俄国时期最重要的哥萨克聚集地。哥萨克既享有特殊的权利,也要承担兵役义务。苏联成立后,反苏维埃政权势力煽动哥萨克一同对抗苏联红军,引发了极为惨烈的内战。

第三,主人公葛利高里在妻子和情人之间不知所措,也在革命和反革命势力中来回摇摆。他原本坚信不受任何人统治的“哥萨克真理”,但最终认识到,那只是个可笑的错误。

第四,《静静的顿河》以普通人作为小说主人公,叙述手法强烈体现出人与环境关系,奠定了现实主义文学风格。

撰稿:黄昱宁工作室 转述:杰克糖 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.《静静的顿河》是苏联文学最有影响力的文学作品之一,作者肖洛霍夫的很多生活经历都在小说中有所体现。

2.《静静的顿河》以普通人作为小说主人公,叙述手法强烈体现出人与环境关系,奠定了现实主义文学风格。

3.小说主人公葛利高里在妻子和情人之间不知所措,也在革命和反革命势力中来回摇摆。他原本坚信不受任何人统治的“哥萨克真理”,但最终认识到,那只是个可笑的错误。