《雪崩》 李迪迪解读

《雪崩》| 李迪迪解读

关于作者

尼尔•斯蒂芬森(Neal Stephenson)美国著名幻想文学作家,其作品包括科幻小说、历史小说和高科技惊险小说,题材涉及数学、哲学、宗教、金融、密码破译和科技史等多个学科领域。出版于1992年的《雪崩》是斯蒂芬森重要的科幻作品之一,标志着他创作风格的成熟,面世后引发汹涌的赛博朋克阅读风潮。此后,他的作家生涯进入黄金期,几乎每四年便推出一部脍炙人口的大作。其中,1995年的《钻石时代》获得雨果奖;1999年的《编码宝典》及此后的“巴洛克”三部曲以破译数据密码为中心线索,结合历史小说和科技惊险小说的元素,戏剧性地重述了科技发展史,大受读者好评。其后,斯蒂芬森推出的《飞越修道院》和《七族》都成功入围雨果奖决选。

关于本书

故事发生在21世纪初期的美国,联邦政府将大部分权力给予了私人企业家和组织,国家安全交付给了雇佣军队,公路公司之间也相互竞争来吸引司机来上他们的路,政府剩余的权利只是做一些繁琐的工作而已,社会的繁荣安定与他们无关。在严重的恶性通货膨胀下,美元急剧贬值。 在小说中,斯蒂芬森创造了一个虚拟实境(Metaverse),在现实世界中地理位置彼此隔绝的人们可以通过各自的“化身”进行交流娱乐。小说的主人公名为Hiro,他在他的名片上写着“最后的自由黑客和世界上最强的剑斗士”,在失去工作之后,他成为了一名为黑手党送比萨的快递员。在工作中他遇到了一名名叫Y·T的女孩,他们决定合伙进行情报工作。他们发现了一种名叫“雪崩”的药物,这种药物实际上是一种电脑病毒,这种病毒不仅能在网络上传播,还能在现实生活中扩散,造成系统崩溃和头脑失灵。在Hiro和Y.T.的深入调查下,他们发现这种病毒与古代苏美尔文化有着莫大的联系……

核心内容

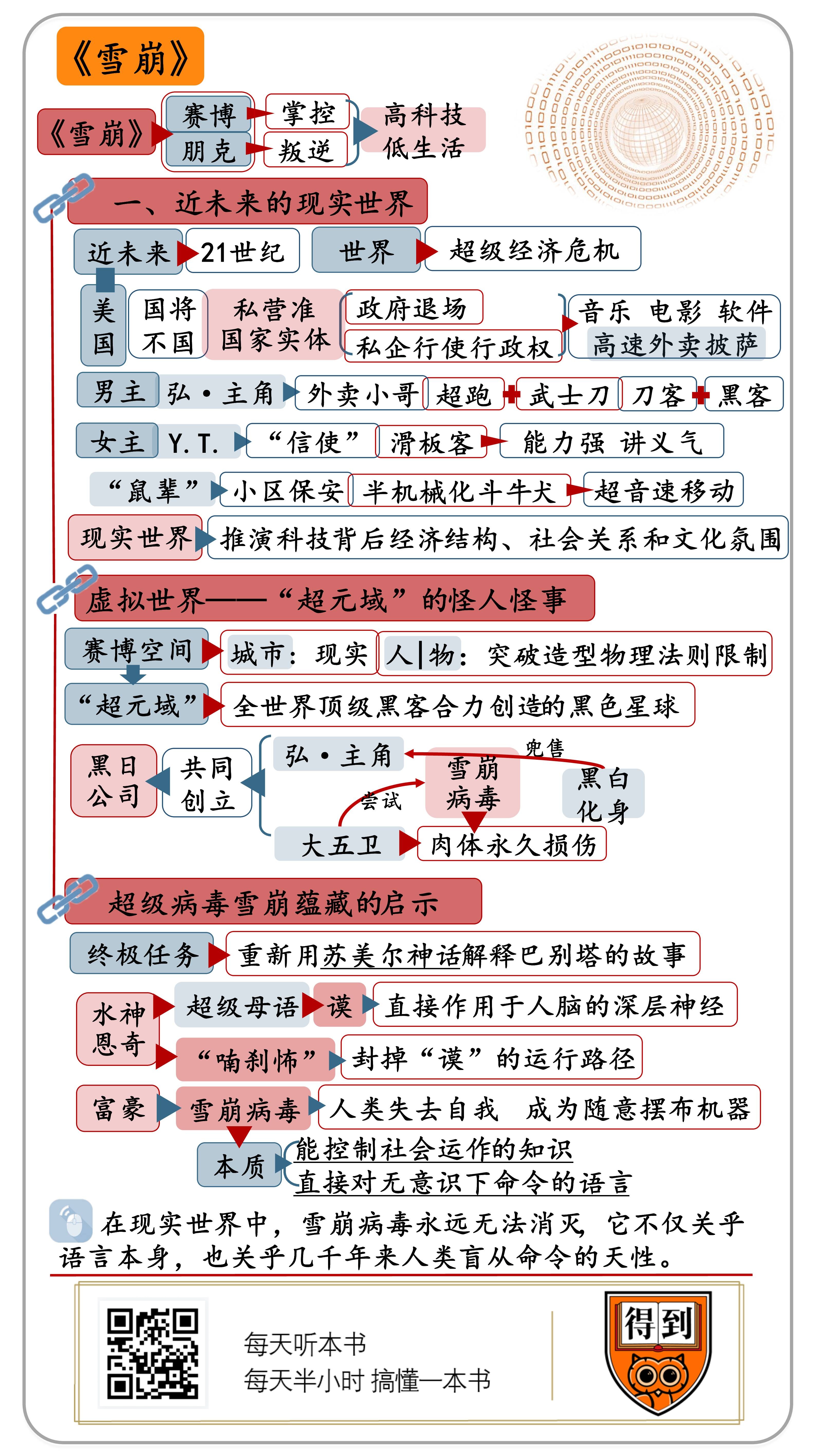

尼尔·斯蒂芬森的《雪崩》是一部后赛博朋克经典小说,与《神经浪游者》一样具有开创性的意义。后赛博朋克依然继承了“高科技,低生活”的基本格局,但对“高科技”的看法更为现实,对“低生活”的态度更为乐观,比起愤怒,更多是苦中作乐的自嘲,而后赛博朋克也可以说是对赛博朋克的戏仿和自嘲。《雪崩》通过“英雄·主角”和Y.T.这两个人物的漫游和调查,展现了近未来的现实世界的和虚拟世界,也就是“超元域”。现实世界已经因为极端的自由市场政策裂变为无数私家小国,而超元域则像一个千万人同时在线的网游,寄托了一种乌托邦式的希望。雪崩病毒可以同时在现实和虚拟两个世界发作,其本质就是在拷问人类社会的组织形态到底何去何从。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是尼尔·斯蒂芬森的《雪崩》。

单听书名,你觉得《雪崩》会讲什么?某个关于登山的探险故事,或者某种可怕的金融危机?都不是。今天要讲的雪崩是一种病毒——它比自然界的雪崩和金融界的雪崩都更为可怕——这种病毒不仅会摧毁网络世界,也能控制整个现实世界……听到这里你大概能猜出眉目了:《雪崩》是一本科幻小说,而且属于赛博朋克。

赛博这个词源于古希腊,本指舵手,引申含义是“掌控”。1948年,天才数学家诺伯特·维纳出版了《控制论》,复活了赛博这个词,也让控制和数字信息联系了起来。再后来,赛博几乎就是电脑和网络的同义词了。就算没有发明互联网,生活也是一张网。但在信息技术的加持下,这张网变得更加细密,也让网中人更加无处可逃。而朋克本是一种简单粗暴的音乐,台湾地区译为“叛客”,也就是叛逆的人。对于今天很多人来说,敢在下班后不接老板的电话,就很朋克了。而就算你没有朋克的胆,也总有一颗朋克的心。挣脱网的束缚,是鸟和鱼的天性,当然也是人的天性。

对赛博朋克最简练的概括,就是:“高科技,低生活”。从这六个字里,有人读出了悲观和愤怒,也有人读出了乐观和自嘲。心态一变,赛博朋克就转向了所谓的“后赛博朋克”。 现在我要告诉你,其实《雪崩》更精确地来说,就属于“后赛博朋克”。斯蒂芬森为什么变乐观了呢?一个原因是,艺术创作必须求变,以免落入前人窠臼。而另一个原因也许更为根本,那就是斯蒂芬森真的懂技术——除了物理和计算机之外,他还广泛涉猎历史、哲学、宗教、金融、密码各种学问。

很多初创科技公司就是看中了斯蒂芬森这种综合性的视野,聘请他当顾问。甚至有人认为,斯蒂芬森可能就是比特币神秘的发明者“中本聪”……总之,技术对他而言,不是一个概念,而是很具体的事。一件事,你了解了,就不会大惊小怪,也不会盲目悲观。所谓“后赛博朋克”,某种程度上就是更成熟、更现实的赛博朋克。而反过来说,正因为你知道现实的轮廓在哪,反倒可以尽情地夸张,而不必担心失控跑偏。所以说后赛博朋克又是对这个类型的戏仿和恶搞。

说了半天,百闻不如一见。接下来我就要带你走进《雪崩》的后赛博朋克世界。第一部分,让我们看看那个近未来的现实世界会蜕变成什么样子。第二部分,我们进入虚拟世界,也就是所谓的“超元域”,看看那里的怪人怪事。第三部分,我会谈谈雪崩这个可以同时毁灭现实和虚拟两个世界的超级病毒,并且探讨一下这种虚构的病毒到底蕴藏着什么真实的启示。

《雪崩》出版于1992年,它描述的近未来就是21世纪,具体哪年倒没有说。在小说的时间线上,世界遭受了一场超级经济危机。美元已经通货膨胀了N万倍,价值还不如草纸。

美国政府甚至还专门给雇员发了一份冗长的电子邮件,名叫《卫生纸资源整合共享新条例》。大意是说美国政府已经没钱了,厕所里的草纸经不起你们这些公务员浪费了。如果你们嫌每天带着一大包纸很麻烦,可以在厕所门口放个桌子,把大家自愿捐出来的草纸放在上面……你听说过捐款,但你听说过捐草纸吗?这还没完。通告的最后还特别强调了,千万不能把一捆捆美元当草纸捐了,原因有二:第一,美元容易堵厕所。第二,这毕竟有损国家形象。

然而此时的美国,国将不国。它已经分裂成无数个“私营准国家实体”。说白了,就是政府退场,由私人企业行使某个地区的行政权,也就是说,土豪和资本家,圈地为王,靠雇佣兵执行自家律法。你出趟门可能要穿越好几个私人领地,那怎么办呢——你要在身上或车上,贴好各种类似二维码一样的通行证,这样经过某片私人领地的大门,就可以扫码直入了。

前面说过,尽情夸张而不失控,需要先看清楚现实的轮廓。斯蒂芬森的夸张,有其现实基础,那就是当时里根总统的新保守主义政策。新保守主义强调自由主义市场经济,国家尽量不干预。把这个逻辑推到极致,各种私企就瓜分了美国的版图,而缩减政府公务预算缩减到最后就连草纸都没有了。你要知道,当公务员都没有草纸的时候,各种政府托底的社会福利也都没有了,很多美国人一时难以适应,社会反响毁誉参半,里根也可以说是特朗普之前最具争议的美国总统。

而在小说中,新保守主义并没有让美国在全球市场的竞争中胜出,因为世界上其他地方的资源和人工都更便宜。最后,美国只有四样东西拿得出手:音乐、电影、软件、高速外卖披萨。很显然,真正的梗出在第四样东西上,但现在这个笑话竟然不那么荒诞了,因为我们的日常生活已经离不开外卖小哥。本书的主角“弘·主角”就是一位送披萨的外卖小哥。对,你没听错,他的名字就叫“主角”。而“弘”(Hiro)这个姓,是日语“弘明”(Hirohito)的简写,换成罗马字,从写法到读音都接近于Hero,也就是英雄,所以这个人的姓名连起来竟然摆明了就叫“英雄主角”。

这不是他的原名,而类似于自己取的网名。在《雪崩》的世界里,大家都以网名相称,好像不如此就是不尊重,这说明现实和虚拟的界限已经很模糊。某种程度上,现实本身也已经变成了一种电脑游戏。比如主角虽然是一位外卖小哥,但公司配给他送披萨的车子,是一种比法拉利还要高级的超级跑车。不仅如此,公司还给他配了防弹衣和手枪——倒不是有人要打劫他送的披萨,而是要打劫他这辆车。而主角还不屑用枪,非要随身带两把武士刀——没错,他还是一个武艺高强的刀客。

那为什么要用跑车送披萨呢?因为承诺必须三十分钟内送到。实际上披萨盒上面有一个倒数计时器,让快递员和顾客都没法耍赖。这盒披萨真的像定时炸弹,送晚了一秒钟都是不得了的大事。那样披萨公司的老板兼黑手党老大,恩佐大叔,会坐直升飞机亲自到顾客家道歉,并奉送一次意大利

免费旅游。好了,设定玩到这个份上,我想你也不会再纠结用跑车送披萨会不会亏本这种小问题,你只好哭笑不得地接受小说里的结论:“快递员属于精英人士”“披萨是美国的支柱产业”。

小说开头用了整整三章,来描写主角送披萨的一次经历——这也是他快递员生涯的终结。怎么回事呢?原来主角在路上不顾一切交通规则赶时间的时候,被一个“信使”黏上了。信使是一种滑板客,喜欢用一根吸盘粘住往来的车子,像在快艇后面滑水的那样,在路上滑。主角一分心,走错了路,撞毁了跑车。而搭便车的信使却提出可以帮他送披萨。此时主角发现,原来这位信使竟然是一个十五岁的小女孩。她自称Y.T.,是写信落款“你诚挚的”(Yours Truly)缩写。Y.T.帮主角准时把披萨送到,引起了恩佐大叔的注意,觉得这姑娘能力强、还讲义气,是个可用之才。

介绍完男女主角,我还想介绍一下“鼠辈”。鼠辈担任高档小区的保安,其实是一种经过改造的半机械化的斗牛犬,因为尾巴又长又灵活而得名。鼠辈体内有核电池,以超音速移动,很少有人能看清它们的模样。鼠辈轻易不出动,平时它们的思维留在虚拟空间里,那里的树上长满了牛排,飞盘是带血的鲜肉,凭空飞来飞去……好心的Y.T.救过一只受伤的鼠辈,她把鼠辈视为有心跳和情感的生命,而非麻木的机器,到后面鼠辈也会反过来救Y.T.。特意介绍鼠辈,倒不是因为情节上有这层关系,而是因为我觉得鼠辈集中体现了《雪崩》世界的气质。在这个世界里,只求速度不求安全,为达目的不惜代价,可以用跑车送披萨,也可以把核电池装到狗的身上。狗往往是人的缩影,当狗被改造为鼠辈,人恐怕也难免被社会系统改造为“忙到爆炸”的工具人——虽然不是每个人都像速递员那样开跑车,但每个人都无疑必须过一种风驰电掣的生活。

这一部分我们讲小说里的现实世界,好像除了鼠辈外,没有太多高科技元素,奇特之处主要是在推演科技背后的经济结构、社会关系和文化氛围,它像一幅写意的肖像,不再拘泥于细节是否吻合,甚至是否可信,而是要抓住一种功利到可笑的时代精神。而下一部分,我们就要进入赛博朋克科幻的部分,也就是赛博空间。

说回主角。前面说到,主角撞毁了送披萨的跑车,反正赔不起,只好提着刀,溜之大吉。主角回到了住处,那居然是个装货的仓库,三十平的空间,没有窗户和家具。虽然快递员属于精英阶层,但主角显然没有存下什么钱。好在除了低生活,还有高科技。如果篡改一下王小波先生的名言,那就是:“一个人只拥有此生此世是不够的,他还应该拥有一个虚拟世界”。现在主角打开电脑,戴起特殊的眼镜,进入了赛博空间。

“赛博空间”这个词是威廉·吉布森在《神经漫游者》里面造出来的,根据定义,那是一种用图形来表达数据的空间。但吉布森的描写却很抽象,赛博空间里似乎充满了极光般变幻莫测的光线和形状。另一种我们比较熟悉的赛博空间叫Matrix,也就是所谓的母体或矩阵,《黑客帝国》的英语原名也是

这个。矩阵世界具体得和现实一模一样,好让人类忘了自己困在梦中 。

《雪崩》比《神经漫游者》晚八年,又比《黑客帝国》早七年,所以它的虚拟世界——书中称为“超元域”(Metaverse)——也介于两者之间,它很具体,但并不完全现实,有点像日本动画大师今敏在《红辣椒》里展示的梦幻场景:城市本身大致还是现实里那样,但里面的人和物,却可以突破造型和物理法则的限制。超元域是全世界顶级黑客合力创造的一颗黑色星球,半径超过一万公里,而地球的半径只有6371公里。这颗黑色球体的赤道是一条街,名字就叫“大街”,长达六万五千五百三十六公里——这个数字有讲究,它是二的十六次方,是对黑客们对二进制的致敬。

超元域永远是黑夜,也永远灯火通明,天空中漂浮着各种广告,“两边所有的建筑都超过一英里高”,“灿烂夺目,就像超脱了物理法则和金钱限制的拉斯维加斯”。而依附于主干道的无数小巷,都开放给全世界的开发者自由发挥,你可以在那里建造自己的社区、楼宇、公园和标志牌。大街上永远都有六千万人同时在线,他们的虚拟化身,幽灵般穿过彼此。化身外形各异,有些精致美丽,有些夸张搞怪,当然还有一些色情下流。而主角在超元域里的化身形象和他在现实中一模一样,也拿着两把武士刀。他穿过人流,来到黑日公司。

黑日公司是黑客的圣殿,大楼浑身漆黑,形似一个削去尖顶的金字塔。公司楼外每时每刻都有无数化身围着打转,希望获得进门的邀请。主角在黑日的门外碰到一个特别粗糙的化身,充满黑白颗粒感。这个黑白化身向主角兜售一种毒品,名叫“雪崩”。主角知道大街上什么怪人怪事都有,但还是愣了一下,因为“雪崩”是一种电脑故障,失控的电子束在屏幕上乱窜,看上去就像飞旋的暴风雪。主角随手拿了黑白化身递来的试用卡,然后一脚跨进黑日公司,引发人群惊呼——原来,我们的主角除了速递员、刀客以外,还是一位顶级黑客。

黑日公司当年就是主角和一位名叫大五卫的朋友一起创立的。大五卫(Da5id)里的那个五,其实就是把原本David里的v换成了数字5,有点像说唱歌手的艺名。大五卫在小说里的地位,接近于现实中的比尔·盖茨或者扎克伯格,而主角作为他的创业伙伴,却情愿睡仓库也不愿为大公司编程,证明了自己够朋克。但朋克有时也不得不低头,现在主角毕竟欠了黑手党一辆跑车,只能来找大五卫帮忙。

不料大五卫却偏要试一下雪崩病毒。大五卫接过主角递来的试用卡,撕开,里面出现一个鬼魅般的裸女,裸女打开手里的卷轴,卷轴里闪烁着雪花,别无他物,然后她就消失了。而大五卫在看过雪花图之后,失去人形,变成一团闪烁不定的乌云,被黑日的保安程序——一只大猩猩——扔出了公司大门。后来主角还会知道,雪崩病毒毁掉的不仅是大五卫的化身,也永久损伤了他的肉体,他脑子坏了,心率也不齐,绑在神经病院的床上,嘴里不时地叽里咕噜,没人听得懂他在说什么……

好,你现在知道超元域大致是什么样子了,也知道了超元域里有一种可怕的雪崩病毒可以传染给现实世界。这里我想多说一句,其实超元域和现实世界代表了两种截然相反的原则。现实世界已经分裂为

无数碎片,而超元域却是一个把全世界的人汇聚到一起的乌托邦。“大街”两旁的私人街区,可以自己设定时空法则,其实很像现实里的“私营准国家实体”,但是大街本身却没有任何门槛,谁都可以通过一根网线登入。在大街上,每个人都可以自由地表达自我,而不起冲突,因为程序设定了,大街上的化身只能相互穿过,要打,也打不起来。

这里我还想再提一个超元域里有趣的发明,它叫“地球”——“谷歌地球”(Google Earth)的灵感即来源于此。不过小说中的“地球”比现实中的谷歌地球更好玩,它只有葡萄柚大小,漂浮在办公桌上,能实时显示地球上的每个角落。这些信息由中情公司的卫星提供,所谓中情公司,其实就是著名的中央情报局,现在也变成了一个公司。而在这个漂浮在办公桌上“地球”表面,你能看到云团改变形状,冰山消融碎裂,“昼夜的分界线,刚刚扫过洛杉矶,此刻正缓缓爬过太平洋。向西荡去。”

这其实很像博尔赫斯笔下神奇的“阿莱夫”:阿莱夫是一个点,却包罗宇宙万象,而且“体积没有按比例缩小”。博尔赫斯的创意领先于科幻小说,虽然他只给出了美学原则,而不是技术原理。但是你根据博尔赫斯的原则一想,会发现赛博空间和小说其实是一样的,它们都在某种程度上渴望变成阿莱夫。两者区别只在于,小说是用文字写的,赛博空间是用代码写的。文字是人类的语言,代码是机器的语言,广义而言,都是语言。语言创造世界——《雪崩》这本书尤其强调这点,因为雪崩病毒本身,就是一种语言。

这就说到第三部分了。

在解释雪崩病毒的来龙去脉以前,我必须先感谢本书的主角和Y.T.,因为这些信息是他们通过一场场冒险才慢慢拼凑出来的。限于篇幅,我略去主角和Y.T.的各种追查和武打的戏份。我只能告诉你,主角的武士刀就像小李飞刀一样,一旦出鞘,谁都挡不住,而Y.T.则是一踩上滑板谁也抓不到。就像游戏里做任务一样,这些动作戏的终极任务,就是为了重新用苏美尔神话解释巴别塔的故事。

我们一样一样来。巴别塔,又叫通天塔,“巴”的意思是门,“别”的意思是上帝。根据《圣经》记载,上帝为了阻止人类建造能通天的塔,故意打乱了人类的语言,无法交流,自然也就无法继续造塔了。但这故事有个隐含前提,那就是以前人类都说的是同一种语言,即所谓的“超级母语”。而比《圣经》更古老的记载,要到苏美尔神话里去找。苏美尔人生活在距今4500多年前的两河流域,一般认为苏美尔人发明了世界上最早的文字,也就是楔形文字。

但楔形文字本身并不是“超级母语”。超级母语与其说是一种语言,不如说是一种咒语,可以直接作用于人脑的深层神经,小说里将这种咒语称为“谟”,就是“汉谟拉比法典”里的那个“谟”。小说中,“谟”既是知识,也是法律,又凌驾于一般的法律之上。那时候人类就像一台机器,而“谟”就是各种运行的程序。比如说种地是一种谟,烤面包也是一种谟,而不能运行谟的机器,会被淘汰,不会种地和烤面包的人,活不下去。平时“谟”通过祭司的口传或泥板,保存在神庙里,这样看来,神庙就像一个数据库。而神庙本身的样子,碰巧很像黑日公司,像一个削去尖顶的金字塔——因为古人和超元域里最初的程序员一样,只能驾驭最简单的几何形。谁发明了谟呢?正是苏美尔神话里的水神,恩奇。但恩奇后来发现,按照“谟”运行下去的苏美尔社会,难免停滞僵化,人类看上去过得很平稳,却感觉不到幸福,因为他们根本就感觉不到自我。于是,恩奇又发明了另一条咒语,叫“喃刹怖”,同样直接作用于人脑的深层神经,却可以封掉“谟”的运行路径。而超级母语封印以后,人类就开始自己创造五花八门的语言和法律。

好了,神话故事最简单来说大致就是这样。它要告诉我们的重点是:一,语言自古以来就可以像咒语或者程序一样控制人类。二,巴别塔事件解除了超级母语,其实给了人类自由,人类虽然不可能登天,却可以在大地上开始真正属于自己的参差多态的生活。

而雪崩病毒呢,恰恰要反其道而行,把人类带回受“谟”控制的苏美尔时代。所谓雪崩,其实就是大脑一片空白,失去自我意识,那样人就成了随意摆布的机器。小说中是一个垄断了通信和传媒的超级大富翁制造出了雪崩病毒,因为他觉得自己对世界的控制还不够完全。这个大富豪找到了一支古老的邪教,从教徒身上提炼出可以改变人语言神经的血清,混在毒品里卖给美国人。他又用高科技手段把“谟”制作成数码信息,带入超元域,意图控制所有的黑客。当然,这些阴谋分别被主角和Y.T通过一系列战斗挫败了——大反派的直升机最后被Y.T.救过的那只鼠辈击落。而在超元域中,本来要在纪念大五卫的音乐义演上展开的巨幅雪崩图像,被主角偷换成“英雄·主角安保公司”的广告,如果这个广告是认真的话,这就表示讨厌公司生活的主角,最后自己开起了公司。而整本书都在路上漂的Y.T.呢,最后决定回家。浪子回家,朋克创业,生活还要继续,小说则到此结束。

在我看来,主角打败雪崩病毒的故事,远没有雪崩病毒本身有趣。语言本身就是一种病毒,这个观念本身比大反派的阴谋更为激进、更为深刻。当然,斯蒂芬森只是拿好莱坞大片式的情节,来包装他要提出的思考,为了让这个包装像模像样,他给出了各种病毒传播的辅助手段和技术知识,却难免把语言本身的咒语属性模糊化了。至于那些冗长复杂的历史考据,其实应该反过来看:正因为我们已经意识到语言的神奇,所以才会把这份神奇追封给古老的苏美尔神话——正如马克思所说:“人体解剖是猴体解剖的钥匙。”

二十世纪哲学最重大的一件事,就是“语言转向”。大家终于发现,语言并不是通往问题的桥梁,而就是问题本身。精神分析大师拉康提出:无意识具有像语言一样的结构。而福柯则在某种程度上颠倒了培根的名言,“知识就是力量”变成了“权力就是知识”。我猜,斯蒂芬森很大概率也研究过拉康和福柯的理论,因为雪崩病毒的本质——所谓的“谟”——就是一种能控制社会运作的知识、一种能直接对无意识下命令的语言。

最后,我还想提醒你,在现实世界中,雪崩病毒永远无法消灭,因为它不仅关乎语言本身,也关乎几千年来人类盲从命令的天性。要精神控制一个人,并不需要神秘的“谟”,只需要用普通的语言就行了,或者说,真正的“谟”没有失传,其实就藏在普通的语言里。世上有太多话术可以骗人了,而遗憾的是,人似乎具有隐秘的情愿被骗的愿望,某种盲从优先的生存策略——也许正如苏美尔神话里说的,无法运行盲从程序的人,容易被淘汰。有一句俗话说:雪崩的时候,没有一片雪花是无辜的。但我还是祝愿你,不被任何一场雪崩裹挟。如果你当不成朋克,也要尽量做一个“有所不为的叛逆者”。

好,这本书的内容就为你解读到这里。

总结一下,尼尔·斯蒂芬森的《雪崩》是一部后赛博朋克经典小说,与《神经漫游者》一样具有开创性的意义。后赛博朋克依然继承了“高科技,低生活”的基本格局,但对“高科技”的看法更为现实,对“低生活”的态度更为乐观,比起愤怒,更多是苦中作乐的自嘲,而后赛博朋克也可以说是对赛博朋克的戏仿和自嘲。《雪崩》通过“英雄·主角”和Y.T.这两个人物的漫游和调查,展现了近未来的现实世界的和虚拟世界,也就是“超元域”。现实世界已经因为极端的自由市场政策裂变为无数私家小国,而超元域则像一个千万人同时在线的网游,寄托了一种乌托邦式的希望。雪崩,是一种可以同时摧毁现实和超元域的病毒,它的来源是苏美尔神话中神秘的“谟”,但它的本质其实就是通过知识和语言控制个人精神和社会运作的话术。我们应该时刻警觉于话语的欺骗性,不要让自己成为雪崩中的一片雪花。

撰稿:李迪迪 转述:徐溟旭 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

尼尔·斯蒂芬森的《雪崩》是一部后赛博朋克经典小说,与《神经漫游者》一样具有开创性的意义。

-

雪崩,是一种可以同时摧毁现实和超元域的病毒,它的来源是苏美尔神话中神秘的“谟”,但它的本质其实就是通过知识和语言控制个人精神和社会运作的话术。