《锅匠,裁缝,士兵,间谍》 黄昱宁工作室解读

《锅匠,裁缝,士兵,间谍》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

无论按照什么标准开一份20世纪下半叶不可忽视的英语作家短名单,约翰·勒卡雷都应该名列其中。

约翰·勒卡雷原名大卫·康威尔,曾为英国情报机构断断续续工作了十年。有人这样形容勒卡雷:他是一个伟大的作家,却是个平庸的间谍。在担任间谍期间,他从未经历过什么危险的事情,甚至有时间进行小说创作。由于工作性质敏感,他早期的小说都被要求经过外交部和情报机构审核才能出版,并禁止署自己的真实姓名。1964年,因为间谍的身份暴露,他被迫辞职,成为了一名职业作家。

关于本书

这部小说不太容易读懂,很多读者读到最后都还是一头雾水。我们需要了解的是,问题其实并不在情节线有多复杂,而是因为勒卡雷在文本中使用了多种现代小说技巧,让叙述本身变得十分复杂,而且他这么做远远不止是为了炫技。一旦我们真正读懂了故事和意义,就会发现这些看似故弄玄虚的复杂叙事正是间谍故事最恰当的讲述方式。

核心内容

《锅匠,裁缝,士兵,间谍》是一部超越了一般意义上的类型小说的文学经典。如果把勒卡雷笔下的间谍们比作冷战时代的圆桌骑士,那么我们也可以把勒卡雷的写作视为冷战史诗。在长达半个世纪的相互竞争中,情报战几乎是世界两大阵营之间最日常的冲突方式。

不同于007系列这样的模式化的间谍小说,勒卡雷用一种庄严的、也因此多少有点反讽的文体,尽其可能地组织素材,使用各种微妙的叙事技巧展示间谍世界的秘密小天地,以使他笔下的那个充满阴谋的世界,成为真实世界的逼真镜像。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是间谍小说大师约翰·勒卡雷的代表作《锅匠,裁缝,士兵,间谍》。

无论按照什么标准开一份20世纪下半叶不可忽视的英语作家短名单,约翰·勒卡雷都应该名列其中。这不仅是因为他几乎拿遍了各种悬疑类型的小说奖,用二十多部小说缔造了一个间谍世界,更因为他用一种庄严到有些反讽的文体,尽其可能地组织素材,使用各种微妙的叙事技巧,使他笔下的那个充满阴谋的世界,成为真实世界的逼真镜像。

顾名思义,间谍小说主要描写的是情报世界里,间谍与间谍之间,情报组织与情报组织之间的明争暗斗。这类小说最早出现在第一次世界大战之前,在冷战时期达到全盛。

出现这种情况的原因也不难理解:冷战时期,美苏双方不能动武,只能暗地较劲,给了作家们极大的发挥空间。而相比于其他作家,真实的间谍从业经历,为勒卡雷的创作提供了丰富的素材。

约翰·勒卡雷原名大卫·康威尔,曾为英国情报机构断断续续工作了十年。有人这样形容勒卡雷:他是一个伟大的作家,却是个平庸的间谍。在担任间谍期间,他从未经历过什么危险的事情,甚至有时间进行小说创作。由于工作性质敏感,他早期的小说都被要求经过外交部和情报机构审核才能出版,并禁止署自己的真实姓名。1964年,因为间谍的身份暴露,他被迫辞职,成为了一名职业作家。

《锅匠,裁缝,士兵,间谍》出版于1974年,正是冷战发展到最激烈、各种阴谋诡计频繁涌现的时期。小说讲述了主人公乔治·史迈利在重重困难下寻找潜伏在英国秘密情报局的苏联间谍的故事。

勒卡雷笔下的间谍之所以充满魅力,是因为他们从未像007那样对自己的道德立场笃定确信,一出手就挥洒自如地拯救世界,反倒好像只是不断在竭尽全力拯救自己,拯救自己的道德,拯救自己几近分裂的人格。

在那个世界中,他们也只不过是一些小人物,他们有一点点聪明才智,他们的梦想远远超过他们的才能。他们野心勃勃,想要站到历史制高点,以为自己能左右世界格局的走向。在他们内心,就像勒卡雷喜欢引用的、前世界重量级拳击冠军麦克·泰森说过的那样,认为“上帝啊,就算假装成一个大人物,也要好过做一个真实小人物多多”。

《锅匠,裁缝,士兵,间谍》这部小说不太容易读懂,很多读者读到最后都还是一头雾水。我们需要了解的是,其实问题并不在于情节线有多复杂,而是因为勒卡雷在文本中使用了多种现代小说技巧,让叙述本身变得十分复杂。而他这么做却不止是为了炫技,一旦我们真正读懂了故事和意义,就会发现这些看似故弄玄虚的复杂叙事正是间谍故事最恰当的讲述方式。

这样一部间谍小说,却不紧不慢地从一所学校,以学生罗奇的视角讲起。学校里来了个新代课老师吉姆,这个吉姆老师看起来饱经风霜,是个行动能力超强的驼背,而且显然不是天生驼背,因为他时不时会肩膀痛。他做事不太遵守一般规矩,也不像别的大人那么看待罗奇,跟罗奇几乎是用一种平等口气来对话。他说话很冲,但让孩子们听起来,却带有一种奇怪的温和。他热切地维护英国的荣誉,却也十分擅长对付动坏脑筋的人。有人偷了考试题,吉姆就巧妙地换了题目。

罗奇为小说提供了最初的、也是特别微妙的视角,这是一个敏感而友善、好奇却充满迷惑的视角,好像一个狭窄的窥视孔,而且罩上了模糊的透镜。比如,读者不知道吉姆的真实身份是前行动特工、资深间谍,因为罗奇不知道。

小说第一章的叙事语调充满童真,唯一真正重要的一句话,被偷偷塞进一段很容易忽略的对话中。罗奇初次与吉姆老师见面,他自我介绍说,我叫比尔。吉姆说,那是“没付的账单”,又说,我认识不少叫比尔的,他们都是好样的。我们要读到最后才知道,吉姆确实有个叫比尔的朋友,这位“比尔”和“账单”之间的复杂关系,指向了整部小说最重要的主题之一——友情和背叛。

从小说第二章起,勒卡雷暂时扔掉了学校和吉姆,男一号史迈利登场了。史迈利是勒卡雷间谍世界最重要的一个人物,出现在八部勒卡雷小说中。有一两部小说,虽然史迈利没有出场,却也隐约出现在背景中,被人提及。

在《锅匠》中,史迈利和吉姆一样,以失败者面目首度现身。因为某种办公室政治倾轧,他被踢出了服务几十年的英国情报机构“圆场”,他的妻子与他分居,而且提取了他一大半养老金,甚至用他的钱替情人定制服装,而他只能卖掉几本初版珍本书维持日常开销。

我们在这部小说里看到的,正是勒卡雷喜欢的那种讲故事的方法:用受到很多限制的视角,让读者在迷雾笼罩的叙事丛林中寻找蛛丝马迹。比如史迈利遇到了一个他不想见到的老熟人,受邀出席一次他不愿意去的饭局。在一个人无精打采,另一个人却兴致盎然的尴尬对话中,勒卡雷慢慢地用粗略虚线勾勒出一幅似有若无的故事背景。

读者隐约读到,几乎只能说意识到,情报机构圆场捅了大娄子,史迈利的老上司,代号“老总”的圆场一把手和史迈利被人踢出局。一些后来十分重要的人名在这里只是被人闲闲提及,话里话外听得出这些人组成了一个小圈子,似乎如今在圆场得势的就是这伙人,其中就有那个跟“账单”双关的比尔。

读到这里,有一点需要提醒你注意:在勒卡雷的小说中,重要的信息总是趁你一不注意就夹杂着潜入叙述当中。比如对话中提到了比尔的亲密朋友,那个“可怜的家伙”,背上遭到枪击,事件发生在捷克。如果你第一章读得特别仔细,你会不会把这个“可怜的家伙”跟吉姆联系在一起?这得调动你的联想能力,把吉姆的挫败感、驼背和东欧语言知识拼接在一起。

说实话,想要一遍而过地读透这部小说,是一件不可能的任务。因为勒卡雷在写作这部小说时如有神助,整部小说的人物、事件、场景完全铺展在他头脑中,他在讲述故事时这里塞一两个单词,那里埋一两个句子,到处都是跟情节密切相关,或者富有意义的词句,读者往往如坠五里云中,必须读到最后,知道了故事全貌,再翻过来看前面才能理解其中含义。

这是最好的推理小说中比较常见的技巧,比如阿加莎·克里斯蒂。相信勒卡雷很认真地读过阿加莎的小说,虽然他自己一般不认这笔账,但即使是阿加莎本人,也只是在重要事件场景段落中才会如此故布疑阵。勒卡雷却让这类“谜之叙述”遍布小说各处。例如这一段:某人微笑着对史迈利说,“我听说你和比尔一度不分彼此”。读到后来你会知道,正是比尔勾引了史迈利太太,而且故意让史迈利本人发现,那是一个更大的阴谋。读者知道了这些,也就能看出“不分彼此”这种话,是多么不怀好意,而含讥带讽了。

在接下来的叙述中,勒卡雷通过别人之口告诉读者,比尔等人上下串通,争权夺利,毁掉老总,把史迈利踢出局,控制整个圆场。而在办公室政治掩盖下,却隐含着一个更重大的间谍阴谋。

这个情节实际上有些影射了20世纪60年代末暴露的“剑桥间谍”案。当时潜伏在英国情报机构二十余年的“双料间谍”金·菲尔比向苏联情报机构提供了数十名英国间谍的名字。许多英国特工被暗杀身亡,勒卡雷也在被泄露的名单上,不过他幸运地逃过一劫,就此结束了自己的间谍生涯。

“剑桥间谍案”中暴露的几名苏联间谍,全都出身于英国统治阶层,他们在剑桥求学期间,被引入苏联情报机构,成为苏联间谍。在漫长几十年中,他们表面上身居英国情报机构要职,实际上却源源不断把西方世界重要情报传递给莫斯科。金·菲尔比的间谍身份被揭露后,英国政府出于某种考虑让他离开英国,定居苏联。金·菲尔比在苏联写出了个人回忆录《我无声的战争》,随后在西方国家出版。

这部回忆录出版后,曾有杂志邀请勒卡雷撰写书评,而那时有关《锅匠》最初的构想正在勒卡雷头脑中酝酿。所以一直有人认为,“剑桥间谍案”中那几位主角就是《锅匠》人物的原型。其实勒卡雷本人,对金·菲尔比的态度十分矛盾,有时他写文章表达对此人的好感,说他理解菲尔比的想法,甚至他自己都有可能做菲尔比做过的那些事。可是在另一些场合,他又表示了对此人的鄙夷,访问苏联时,他请人安排与菲尔比会面,但在到达莫斯科后,他没有赴约。

我们接着前面的情节往下看,史迈利在内阁情报总监家见到了外勤特工塔尔。塔尔原本接受任务,要去策反苏联派往香港的贸易代表团成员鲍里斯,却发现鲍里斯很可能是莫斯科的间谍。根据圆场的新规定,塔尔无权策反一名职业间谍。他正打算收拾行李离开香港,却意外撞上了鲍里斯的女人,伊琳娜。

塔尔虽然刻意保持冷淡语气,好像他刚开始只是想策反伊琳娜。可是从他越来越激动的讲述中,读者发现塔尔实际上跟伊琳娜一起坠入了情网。他们俩打算说服圆场庇护伊琳娜逃往英国。塔尔是个英国间谍,伊琳娜是苏联特工,这两个人的爱情,是在一种不断互相试探中发展的。直到最后,伊琳娜决定交出她所知道的最大秘密,以此换取保护。

据说这个秘密,对圆场利益攸关,伊琳娜要求亲口把这个秘密当面报告给圆场现任主管。可是,当塔尔把这消息用电报发往伦敦圆场总部后,形势突然急转直下。伊琳娜被苏联特工迅速押回莫斯科中心,一切都戛然而止。就在塔尔感到绝望之际,他拿到了伊琳娜的日记本。伊琳娜在日记中揭露了一条惊人秘密:圆场高层中有莫斯科中心派遣的“鼹鼠”,也就是双重间谍。

塔尔的故事讲完了,但情报总监和史迈利无法判断他说的是真是假。如何在这些没有确凿证据的故事里寻找有用的东西,是史迈利必须面对的问题。

在这一部分,勒卡雷用了整整五个章节的情景对话来交待故事。在场的几个人各有各的企图,各有各的说话方式,好像共同演出了一幕短剧,每一句台词都是一次碰撞,每一句话都意味深长,在表层应对下含有别一种意思。既展现了说话者的个性,也从整体上推进了故事情节。

据说勒卡雷酷爱戏剧,自己组织过乡村剧团。写这部小说时他住在海边,他上午大致写完一段故事,把对话部分空着,下午就独自到海边散步,边散步边自言自语,像演戏一样,一个人分饰不同人物,模拟他们互相对话,然后回家把对话补写进书稿。

回到小说中。现在,内阁情报总监要求史迈利负责秘密调查圆场高层。从第十一章起,史迈利开始工作,小说最精彩的部分也就此展开。

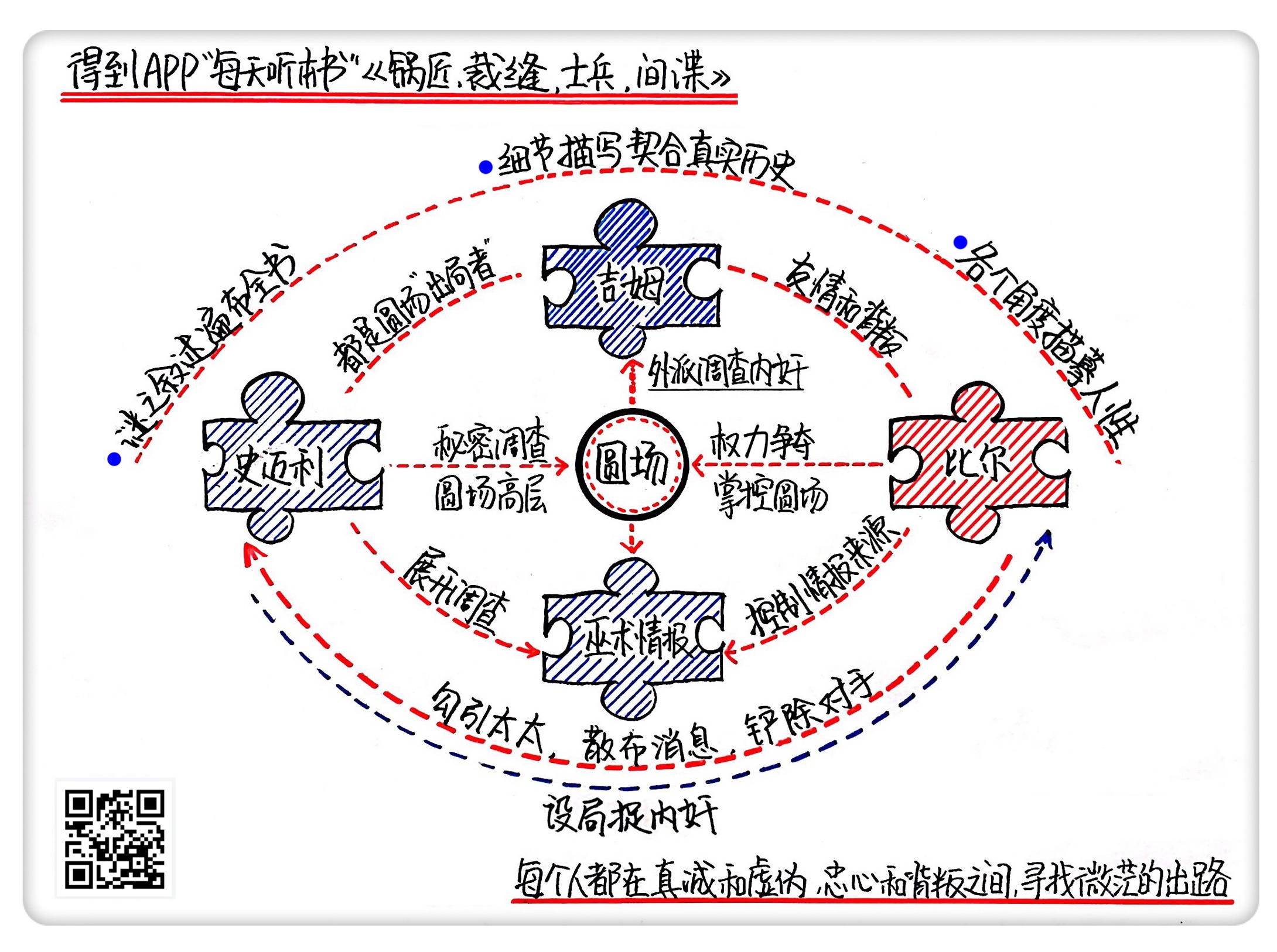

史迈利调查的方法,就像一个拼图游戏。这里问一下,那里读一点,在史迈利头脑中,一个惊人的间谍阴谋渐渐浮现。而勒卡雷讲故事的方法,就好像他本人与史迈利的头脑合二为一,史迈利找到多少拼图碎片,勒卡雷就告诉读者多少。史迈利有多迷惘,读者也就有多懵圈。就好像,勒卡雷在书页上向读者演示了一场真正的反间谍案件调查。没有打斗,没有跟踪盯梢,只有不断的询问和回忆,夜班值班记录簿中的几条信息,档案卷宗中的一两页内容。

渐渐地,史迈利把注意力转向“巫术情报”。巫术情报是圆场的一个长期情报项目,它从一开始就显示出了极高的情报价值,几乎莫斯科所有最高级的会议、最秘密的计划,“巫术”总是能第一时间得到详尽情报的原件。控制情报来源的比尔等人凭借巫术情报,在圆场内部发动了一场“政变”。老总面临夺权威胁,放下手中所有工作,闭门研究起巫术情报,他的结论是巫术情报都是假货。可是,没有人相信他。老总最信任史迈利,可是在最需要史迈利运用他智慧过人的大脑、帮助老总摆脱困境的时候,史迈利却身陷家庭婚变。他的妻子与同事比尔私通,被出差回家的史迈利正好撞见,虽然史迈利努力克制,但消息却奇怪地快速传开。

史迈利开始研究起巫术情报的财务资料,他发现这个项目由大臣特批,专款专用,他又发现巫术项目在伦敦,有一所用于秘密接头的房子。他给所有的巫术来源情报分类、排列时间,分析它们的风格特征,与塔尔等人说过的一些重要时间节点做比对。慢慢地,很多细节开始互相印证,勒卡雷从小说开始就到处布撒片断线索,现在他开始收网了。随着叙述的推进,一些细节和一些人名重叠到了一起。

到最后,史迈利得出了结论,巫术情报项目中隐藏着双重间谍。表面上,圆场高层中的内奸把莫斯科秘密情报拿回圆场,转交给英国政府各部门利用。但这些情报都是假货,看似价值巨大,实际上空洞无物。

然而,莫斯科间谍组织从巫术情报中换取的,却是真正有价值的秘密情报。读到这儿,细心的读者会发现,其实勒卡雷早就把这个诡计放到读者面前了。往前翻很多页,在某一段不太引人注意的叙述中,小说引用了一段圆场内奸提交给政府内阁的备忘录,其中说,“在合适时机,我们会用我们的资料交换他们的资料”。

其实现代间谍的情报业务,最主要手段就是情报交换。但交换也总是有输有赢,只看你拿进来的跟换出去的,哪个更值钱。莫斯科间谍组织设的这个局,不仅得到了最有价值的英国情报,甚至还用了英国政府的钱报销差旅,把英国政府配给的房屋用作苏联间谍的秘密联络点。

史迈利在小说第二十三章得出了这个爆炸性结论。故事由此急转直下,先前各种模糊不清处,随着故事推进迅速清晰起来。

吉姆,那个小说开头出现在学校的驼背怪人,从前是圆场第一号捷克专家,是比尔的密友。当时老总怀疑圆场高层有人是内奸,派吉姆去捷克搞清间谍到底是谁,据说捷克有人愿意揭露这只鼹鼠。老总告诉吉姆,一旦他获悉高层中谁是苏联间谍,就直接告诉自己。方法很简单,因为圆场高层就是那几个人,老总给他们每一个都设定了代号,分别是锅匠,裁缝,士兵,间谍。到时候吉姆只要告诉老总一个单词,老总就能知道谁是内奸,这就是本书书名的来源。

英国有首童谣叫《锅匠,裁缝,士兵,水手》,小孩子们玩“扔石头看你未来做什么”游戏的时候,扔一颗石子念一个词,等石子扔完之后念到的词就代表你未来的职业是什么。歌词中有锅匠裁缝,也有士兵,不过没有间谍,那是勒卡雷加进去的。而书名的这个设定也暗合了史迈利的推理过程,一个人一个人地分析排除,最终歌声停止,所有线索汇集在一起,指向真正的内奸。

然而,吉姆到了捷克,却发现这又是莫斯科间谍机构设下的局,他没有得到情报,却背上中枪,被捷克反间谍机关抓捕。事件发生后,比尔为了营救他,在圆场高层大吵大闹,声称向捷克付出任何代价交换吉姆都值得。读者到最后会发现,比尔实际上就是圆场中真正的内奸,按照莫斯科方面的设计,应该杀掉吉姆,确保间谍网安全。但吉姆是比尔最好的朋友,比尔为了救回朋友,多半也花了大力气。但反过来,当初正是比尔本人,把吉姆去捷克调查内奸的事情泄露给莫斯科间谍机构。比尔先是让好朋友掉进了陷阱,然后又把他救了出来,这个双重间谍的内心世界想必十分复杂。

对于比尔这种复杂的行为逻辑,小说本身没有做任何明确的心理分析,甚至连暗示都没有。那么我们该如何理解呢?2011年根据小说改编的电影为我们提供了这样一种思路:电影里比尔和吉姆的关系被设置为“青梅竹马”的同性情人,这样一来,不仅人物的行为得到了解释,也加重了小说整体上的情感力量。至于勒卡雷本人为何没有在小说中稍加解释,或许归因于在小说出版的年代,男同性恋关系仍然在英国讳莫如深。

史迈利妻子的出轨也是一个陷阱。比尔勾引史迈利的妻子,事后又到处散发桃色消息,搅乱了史迈利的心理,铲除了对巫术情报网最有威胁的对手。从某种角度来看,这件事甚至成了比尔最好的掩护。因为一个双重间谍理当谨慎小心,不会去乱搞男女关系,更不会去勾引对手的妻子。比尔这个超出常规的动作,具有迷惑性。

我们前面提到过,特工塔尔曾告诉史迈利,那天他给伦敦站发电报,把伊琳娜手上有个大秘密的事情泄露给圆场高层,第二天伊琳娜就被苏联特工抓回了莫斯科。仅仅一个晚上,这个晚上到底发生了什么?史迈利希望圆场的值班档案中会暴露蛛丝马迹。果然,史迈利在档案中发现,无论是吉姆在捷克遭到枪击,还是塔尔报告伊琳娜有内奸情报,总会在圆场高层引发骚动,紧接着就是一串密集电讯、匆忙会面。这给了史迈利启发,他利用对手的行为模式,反过来设计了一个瓮中捉鳖的陷阱。

史迈利让塔尔到巴黎向圆场总部发电报,刺激内奸行动起来。比尔果然上当,连夜进入联络点与苏联人接头,被当场捉拿。小说最后,比尔在圆场秘密看守所被杀。种种迹象表明杀手很可能是吉姆。吉姆终于对这位昔日密友下了手。小说一开头说提到没付的账单,这下算是彻底结清了。

《锅匠》的故事讲完了。但小说本身要比刚刚所讲的内容,丰富得多。勒卡雷拥有大师级的叙事技巧,他把故事拆成无数细节碎片,然后像拼图游戏那样,一点一点拼出完整图案,小说结构和布局极其精致。勒卡雷小说中的人物对话,具有强烈戏剧性,而且在表面话语来往应对之下,总是别有玄机,意味深长,值得一句句去琢磨。

而小说中那些看似枯燥的情报分析,实际上大有学问。各种细节,无不契合冷战真实历史。像巫术情报这样的双重间谍大阴谋,不仅逼真展现了间谍业务,而且逼近了更广阔更深刻的历史的真相。

二十世纪,尤其是二十世纪下半叶冷战时期,对于大量的国际政治军事争端,我们从新闻媒体、历史教科书中能看到的,都只是浮在水面上的冰山一角。在水面下,有无数秘密的动机,秘密的交易,以及最终仍是秘密的结果。有很多历史事件,如果你以勒卡雷的方法去考虑,也许会得到一些与通常历史书上不同的观察角度。

勒卡雷不仅仅是在写一个间谍故事,他的小说往往从各个角度揭示人性之复杂。在庞大而阴冷的政治机器下,勒卡雷笔下的每一个人都被置身于真诚和虚饰,忠心和背叛之间,寻找微茫的出路。

好,最后我们再来回顾一下今天内容里的知识要点。

第一,约翰·勒卡雷是20世纪下半叶不可忽视的英语作家之一,他几乎拿遍了各种悬疑类型的小说奖,用二十多部小说缔造了一个间谍世界。他用一种庄严的到多少有点反讽的文体,尽可能地组织素材,使用各种微妙的叙事技巧展示那个秘密小天地,以使他笔下的那个充满阴谋的世界,成为真实世界的逼真镜像。这种能力使得勒卡雷的作品实际上超越了类型小说的范畴。

第二,勒卡雷的大部分作品的背景,都是冷战时期,即从1947年到1991年之间,以美国和北大西洋公约组织为主的资本主义阵营与苏联、华沙条约组织为主的社会主义阵营之间的政治、经济、军事斗争。在“相互遏制、不动武力”的“冷方式”中,情报战几乎是两大阵营之间最日常的冲突方式。在这一幕的历史舞台上,出演主角的正是那些间谍,即使到了后冷战时期他们仍未退场。

第三, 勒卡雷在写作这部小说时如有神助,整部小说的人物、事件、场景完全铺展在他头脑中,他在讲述故事时这里塞一两个单词,那里埋一两个句子,到处都是跟情节密切相关,或者富有意义的词句,读者往往如坠五里云中,必须读到最后,知道了故事全貌,再翻过来看前面才能理解其中含义。这是最好的推理小说中比较常见的技巧,勒卡雷高超的技术让这类“谜之叙述”遍布小说各处。

第四, 现代间谍的情报业务,最主要手段就是情报交换,用秘密换秘密。但交换也总是有输有赢,只看你拿进来的跟换出去的,哪个更值钱。理解了这一点,才能真正领会这部小说的玄机。

精读这部小说,需要掌握勒卡雷写作的三个特点:首先,勒卡雷拥有大师级的叙事技巧,他把故事拆成无数细节碎片,然后像拼图游戏那样,一点一点拼出完整图案。其次,小说的各种细节,无不契合冷战真实历史,逼近了更广阔更深刻的历史真相。最后,勒卡雷不仅仅是在写一个间谍故事,更是在描摹人性。比如我们看到比尔表面上在英国间谍机构担任要职,背地里却为苏联间谍机关卖命;表面上他为了营救自己的朋友不择手段,但背地里把朋友推进火坑的正是他。在这个双面间谍身上,人性之复杂可见一斑。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.约翰·勒卡雷是20世纪下半叶不可忽视的英语作家之一,他几乎拿遍了各种悬疑类型的小说奖,用二十多部小说缔造了一个间谍世界。

2.勒卡雷笔下的间谍之所以充满魅力,是因为他们从未像007那样对自己的道德立场笃定确信,一出手就挥洒自如地拯救世界,反倒好像只是不断在竭尽全力拯救自己。

3.勒卡雷拥有大师级的叙事技巧,他把故事拆成无数细节碎片,然后像玩拼图那样,一点点拼出完整图案,小说结构和布局极其精致。