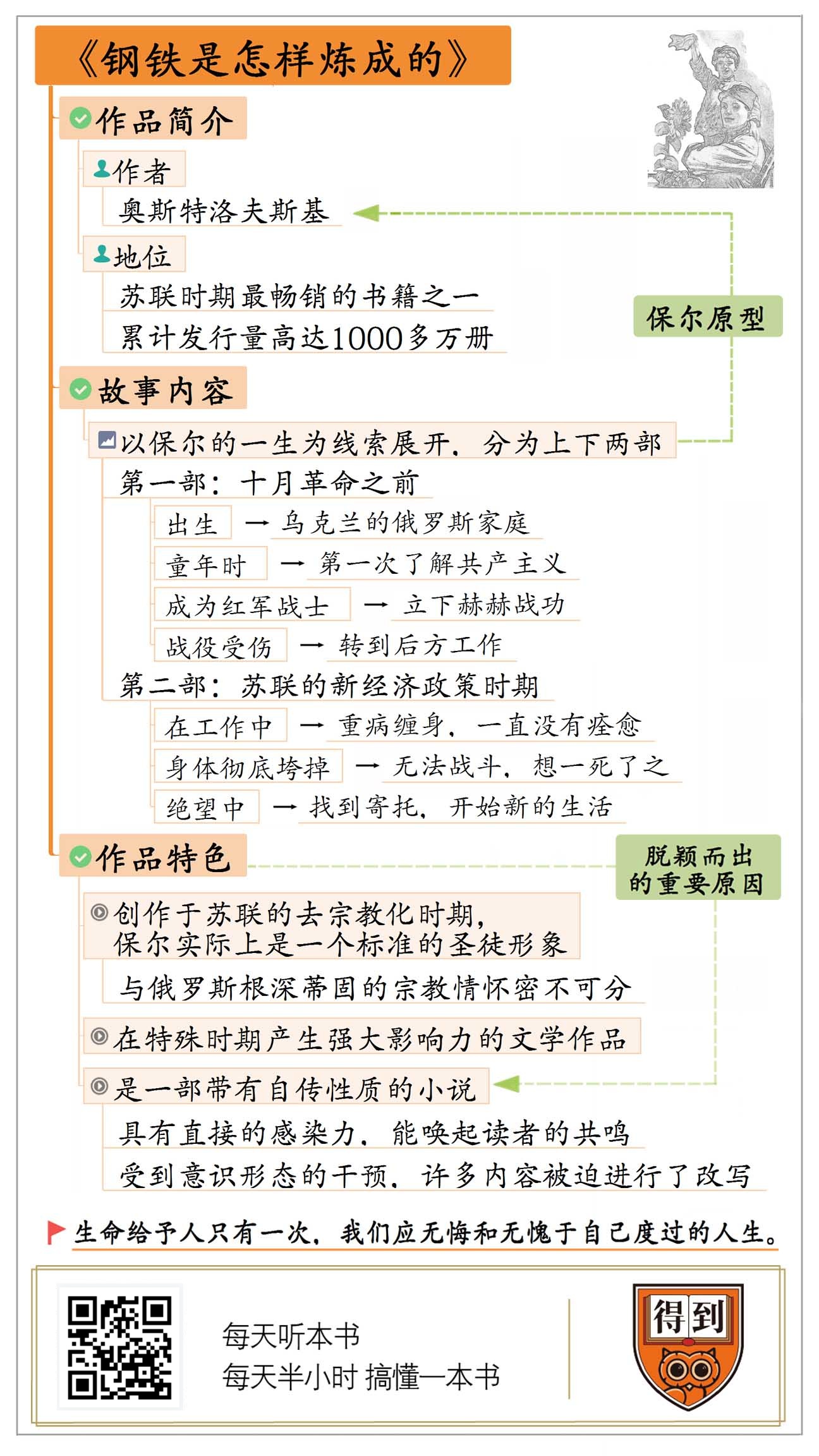

《钢铁是怎样炼成的》 黄昱宁工作室解读

《钢铁是怎样炼成的》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

奥斯特洛夫斯基是苏联时期著名作家。他的一生充满坎坷,15岁加入共青团并成为一名红军战士,苏联内战期间,在一次战役中负伤,转移到基辅治疗,伤愈后再转到铁路部门工作。次年冬天,他在修建铁路的过程中患上了严重的伤寒病和风湿病,却依然坚守岗位,导致病情恶化,几乎丧命。等到健康情况稍有好转,他便立刻重新回到岗位。由于伤病一直没有痊愈,繁重的工作又不断损害着他的健康,奥斯特洛夫斯基23岁时病情严重恶化,导致他全身瘫痪、双目失明。但是他没有消沉,凭借顽强的意志,他结合自身经历创作了小说《钢铁是怎样炼成的》。

关于本书

《钢铁是怎样炼成的》的创作开始于1931年,历时三年才完稿。从时间上来看,内容毫无疑问受到了很多意识形态因素的影响,情节相对平缓,并没有特别突出的戏剧高潮。但是,特殊的历史时期丰富了这本书的内容,从十月革命到苏联内战、新经济政策时期再到斯大林时期,作者用自己的亲身经历全面展现了那个动荡却激动人心的年代。

核心内容

《钢铁是怎样炼成的》在文本结构上分为两部。第一部的故事开始于十月革命之前,讲述了保尔从童年到加入红军成为一名战士的过程。在第二部中,社会主义政权已经确立,苏联进入了新经济政策时期,保尔为了建设祖国,坚持带病工作,最终导致双目失明、下半身瘫痪,但是他凭借着顽强的意志,通过写作重新找到了人生的意义。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是《钢铁是怎样炼成的》。

《钢铁是怎样炼成的》出版于1934年,在苏联累计发行量高达1000多万册。书刚一出版,就被译介到各个社会主义国家,引起了不小的反响。尤其在我国,绝对算得上是最耳熟能详的苏联小说。在书中,关于人生应当怎样度过的金句,成为一年又一年高考学子争相引用的名句。金句虽然人人会背,但作者奥斯特洛夫斯基的名字就没几个人能说出来了。其实,他正是书中主人公保尔的原型,这本书也是一部独特的、带有自传性质的小说,为了不剧透,我们稍后再介绍作者。

这本书的创作开始于1931年,历时三年才完稿。从时间上来看,内容毫无疑问受到了很多意识形态因素的影响,情节相对平缓,并没有特别突出的戏剧高潮。但是,特殊的历史时期丰富了这本书的内容,从十月革命到苏联内战、“新经济政策”再到斯大林时期,作者用自己的亲身经历,全面地展现了那个动荡却激动人心的年代。现在就让我们一起进入小说中,看一看钢铁到底是怎样炼成的。

小说主人公名叫保尔·柯察金,故事以保尔的一生为线索展开,分为上下两部。第一部的故事开始于十月革命之前。保尔出生在一个乌克兰的俄罗斯家庭,父亲早亡,与母亲和哥哥相依为命。保尔的童年并不是无忧无虑的,他只读了两年书就被迫辍学去车站食堂做帮工,后来哥哥又帮他在发电厂找了个差事。在发电厂,保尔认识了童年时代的人生导师——水兵朱赫来。朱赫来是红军的地下工作者,保尔从他那里第一次了解到了共产主义。有一次,为了解救朱赫来,保尔被关进了监狱。在监狱里,他第一次感受到了死亡的靠近,但是他没有后悔,也没有出卖朱赫来。在整个童年里,唯一让保尔快乐的事情,就是认识了他的初恋冬妮娅。冬妮娅是有钱人家的小姐,却从没看不起出身贫寒的保尔,甚至在保尔入狱的关键时刻,冒着生命危险救了他。

为了逃避追捕,保尔不得不远走他乡。后来,保尔加入了共青团,成为了一名红军战士,这时十月革命的浪潮正席卷着整个世界。在部队里,保尔永远冲在最前面,死神每天都在围着他转,但是他并不恐惧,因为他明白,只要知道自己为什么而死,知道真理在自己这边,就一定可以死得从容不迫。就这样,勇敢的保尔在苏联内战中立下了赫赫战功。但是,不幸再次降临到他头上。在一次战役中,他受了重伤,一只眼睛失明,不再适合在前线作战,于是,他不得不转到后方工作。他原本以为自己和冬妮娅终于可以有情人终成眷属了,但是,两人之间由于阶级不同而产生的鸿沟却越来越大。几年后两人再次相遇时,冬妮娅不再是纯真烂漫的少女,变成了一个满身酸臭、看不起无产阶级的资产阶级贵妇。

到了小说的第二部,革命已经获得胜利,无产阶级政权也建立了起来,苏联进入了新经济政策时期,但是,当时白俄军队依然活跃,不断试图颠覆苏维埃政权。在苏联内战时期,所谓的白俄指的是那些支持沙皇和封建政权的人,与苏联红军相对应,他们组成的军队就叫“白军”。苏联内战后,红军取得胜利,许多白俄流亡海外,其中很大一部分在我国哈尔滨地区安家落户。

在工作中,保尔认识了他的第二位爱人丽塔,他们俩在革命政权建立的初期并肩作战,渡过了无数难关。然而当两人的感情逐渐升温的时候,冬天来了。恶劣的天气,让城市陷入了寒冷和饥饿的威胁,保尔带领党员和团员用血肉之躯抵抗着风雪和敌人的枪炮,拼命抢修铁路。恶劣的天气和工作环境,让保尔患上了严重的伤寒病,但是他没有退缩,依旧拼命地工作,最终铁路顺利完工,城市的警报解除,但保尔重病缠身,几乎危及生命。万幸的是,青春的力量最终帮助保尔战胜了死亡,但是丽塔却因此与保尔失去联络,她以为保尔已经死了。保尔的死讯让丽塔明白,自己有多爱这个小伙子,可是她以为一切都晚了。直到多年后,两人在全俄共青团代表大会上再次相遇,这时丽塔早已嫁为人妇,并且生了一个女儿。两人坦诚、默契却又点到为止的对话,让人既想点头微笑,又不无心酸和遗憾。

尽管保尔靠着顽强的意志再一次与死神擦肩而过,但是在治疗的过程中,医生发现保尔之前在战场上伤到了脊柱,并且伤情严重,无法康复。脊柱的伤病成了保尔一生中挥之不去的噩梦,每次身体稍有好转,保尔就立刻返回工作岗位,但是又很快被伤病击倒,病情一次比一次严重。相关部门为他开具了退休证明,让他可以安心养病,他愤怒地拒绝了。休养了一阵子之后,保尔又回到了工作岗位上。在这个阶段,保尔认识了他的第三位爱人塔娅,塔娅的母亲与保尔的母亲是好朋友。塔娅家里有一位非常专制的父亲和一个不学无术的弟弟,父亲经常粗暴干涉女儿的私生活,而母亲非常偏袒儿子,经常把女儿的工钱拿给儿子挥霍。在帮助塔娅挣脱父亲专制的牢笼的过程中,保尔与她相爱了,并且最终结为夫妻,厮守终老。

由于伤病一直没有痊愈,工作又非常繁忙,不久之后,保尔的身体彻底垮掉了,无情的命运摆在他眼前:他再也无法战斗了,他掉队了。灰心丧气的保尔觉得自己成了祖国和人民的累赘,他想一死了之,可掏出了手枪之后,他意识到,死,是最怯懦、最省事的办法,战士应该试着去战胜这种生活。然而,命运又一次给了他当头一棒,多次治疗之后,病情并没有好转,保尔得到的是令人绝望的诊断:双目失明、下半身瘫痪。在绝望中,他抓到一丝希望——写作,他的投稿收到了热情的回信,信上说:“小说大受赞赏。即将出版。祝贺成功。”于是,保尔终于又在文学上找到寄托,拿起新的武器,开始新的生活。

在书中,令人印象最深刻的就是保尔的名言:“人最宝贵的是生命。生命给予人只有一次。应当这样度过人生:回首往事,不会因虚度年华而悔恨,也不会因碌碌无为而羞愧;临终的时候能够说:我的整个生命和全部精力,都已献给世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。”这句话是保尔一生最好的写照,他为解放全人类的事业奉献了短暂而宝贵的一生。除了考虑到当时的政治气候,我们或许也能把保尔这个形象放到整个俄罗斯文化背景中重新审视,这种自我牺牲的精神,正是俄罗斯文学中传统道德情感的体现。从这个角度去理解,尽管这部作品创作的年代正是苏联去宗教化的时期,保尔实际上仍是一个标准的圣徒形象。

俄罗斯接受基督洗礼的时间非常晚,直到988年才开始信奉基督教。此后,随着罗马教廷的分裂,天主教在西欧占据主导,而东方教会被迫转移到拜占庭,后来又转移到莫斯科。根据这个说法,俄罗斯的教会提出了莫斯科是“第三罗马”的说法,认为莫斯科所代表的东正教才是基督教中最正统的。东正教,顾名思义,也就是东方正统教派的意思。所以,信仰宗教的俄罗斯人还认为自己是天选之人,肩负着某种特殊的、神圣的使命。在长达几个世纪的沉淀后,甚至连不信教的俄罗斯人也怀着某种救世情怀。当然,这种强烈的精神诉求也有消极的产物——大国沙文主义,这一点我稍后会提到。十月革命之后,苏联进入了无神论时代,但是这种强烈使命感和自我牺牲精神却保留了下来。从某种意义上,这也可以解释,为什么第一个社会主义国家是在苏联建立的,为什么在如此短的时间内苏联实现了工业化,并跻身世界一流强国的行列。

再回到《钢铁是怎样炼成的》这本书,从现实角度来讲,由于战争的影响,奥斯特洛夫斯基本人并没有受过良好的系统教育,所以从思想性和文学性来讲,《钢铁是怎样练成的》都很难和历史上的俄罗斯文学名著相提并论,但是这并不妨碍它成为一部在特殊时期产生强大影响力的文学作品。

《钢铁是怎样炼成的》在当时的同类小说中脱颖而出有一个重要原因,就是在当时的历史条件下,小说的自传性质具有直接的感染力,能唤起读者的共鸣。我们前面提到,小说中保尔的原型就是作者奥斯特洛夫斯基本人。奥斯特洛夫斯基出生于乌克兰小镇舍佩托夫卡的一个俄罗斯家庭中,这里正是小说开始的地方。1919年,15岁的奥斯特洛夫斯基加入共青团,并成为了一名红军战士。在苏联内战期间,他在一次战役中负伤,转移到基辅治疗,伤愈后再转到铁路部门工作。次年冬天,他在修建铁路的过程中患上了严重的伤寒病和风湿病,却依然坚守岗位,导致病情恶化,几乎丧命。等到健康情况稍有好转,他便立刻重新回到岗位。由于伤病一直没有痊愈,繁重的工作又不断损害着他的健康,奥斯特洛夫斯基23岁时病情严重恶化,导致他全身瘫痪、双目失明。经过短暂的消沉后,他开始了自己的写作生涯。

看起来,奥斯特洛夫斯基把自己的人生完全倾注在了保尔身上,但是在书出版后,奥斯特洛夫斯基却极力澄清,他说:“这是小说,不是传记,这不是共青团员奥斯特洛夫斯基传。”他还说:“我的小说,首先便是艺术作品,其中我运用了想象的权利,在小说的基础上放了不少实际材料。”“想象的权利”究竟指什么,可以有多种理解。从后来披露的很多史料看,这部书的出版确实受到了意识形态的干预,许多内容被迫进行了改写,下面我举两个最典型的例子。

首先是小说开头在乌克兰发生的一系列事件。历史上第一个罗斯国家发源于乌克兰,建立于基辅,史称基辅罗斯,但是随着俄国向东扩张,近代以来,乌克兰成了俄国的附庸。前面我们说过,俄罗斯有着强烈的大国沙文主义,这一点在对乌克兰的态度上尤其明显,很长一段时间里,乌克兰人都被蔑称为“小俄罗斯人”。斯大林的民族政策则将大国沙文主义推到了极致,他试图抹杀其他民族的痕迹,把他们同化为俄罗斯人,这引起了许多苏联加盟共和国的起义和暴乱,最著名的就是苏联对格鲁吉亚的镇压。其实直到今天,这些历史遗留问题仍然没有完全解决。

在小说中,作者比较客观地描述了乌克兰境内劳苦大众的悲惨生活,但他把乌克兰地方武装领袖彼得留拉描写成十恶不赦的土匪,与德国侵略者和波兰白军同流合污,甚至纵容手下大肆烧杀抢掠,屠杀犹太人。实际上,在乌克兰人眼里,曾担任乌克兰民族军领袖的彼得留拉,是乌克兰民族独立的英雄。因此,小说里把苏联红军解放乌克兰时老百姓的态度描写成“一路夹道欢迎”,难免显得简单化。

相比之下,苏联作家巴别尔在他的短篇小说集《骑兵军》中,对于苏联红军骑兵部队在他国作战时的描述,就要复杂得多。骑兵军大部分由哥萨克组成,所谓哥萨克,就是俄罗斯、乌克兰民族历史上独特的游牧社群,以骁勇善战著称。社群内部并不以血缘关系为联系纽带,而是通过武力来判断这个人是否有资格成为哥萨克的一员,这样便保证了社群的战斗力,所以在苏联内战和苏波战争中,以哥萨克为主的骑兵军立下了赫赫战功。但是,这种宽松的联系纽带也导致了哥萨克缺少纪律性,骑兵军侵扰被解放地区的事情时有发生,加上长期以来崇尚武力的哥萨克一直与犹太人势不两立,所以哥萨克骑兵虐待、屠杀犹太人的事情屡见不鲜。但是这些事实在斯大林时期都是写作的禁忌,《钢铁是怎样炼成的》当然也做不到全面展现。

到了小说的第二部,时代背景转换到了苏联的新经济政策时期。列宁逝世,万千工人响应领袖的号召,递交了入党申请,这一幕是书中最感人的场景之一。在列宁病重到逝世这段时间,斯大林与托洛茨基之间也上演着斗争。在书中,托洛茨基被描写成一个对革命毫无贡献、只会在党内争权夺势的机会主义者,而支持托洛茨基的要么是没有政治头脑的傻瓜,要么是阴险奸诈的小人。事实上,托洛茨基是十月革命前为数不多的支持革命的领导人之一,并在十月革命中起到了关键性的作用。除此之外,在国际共产主义运动中,托洛茨基享有着极高的声望,直到今天,他的很多政治、经济理论在世界各地仍有数量众多的追随者。

这段历史相对比较复杂,在这里我只做简略的叙述。在列宁之后,谁将成为苏联的最高领导人?候选名单里最有竞争力的是托洛茨基和斯大林两个人。不过,他们两个人的政治观点是截然相反的,斯大林主张“一国建成社会主义”,就是说把苏联建设成世界上第一个社会主义国家,而托洛茨基提倡国际“不断革命”,主张把俄国革命当作世界革命的一部分,在那些还没完成资产阶级民主革命的国家继续革命。

列宁在病重期间,已经意识到斯大林的粗暴专横很可能断送掉他的新经济政策,甚至葬送整个苏联辛苦经营的成果,他多次表态自己与托洛茨基的观点更相近,并且委托托洛茨基做自己的辩护人。但是托洛茨基并没有很好地利用列宁的支持,在这场斗争中,托洛茨基落败,而且输得很惨。1928年,托洛茨基被流放出国,1940年在墨西哥遭暗杀身亡。所有与托洛茨基交往亲密或者支持其观点的苏联政军界人物,先后被冠上各种罪名遭到清洗。在斯大林时期,所有宣传物都把托洛茨基歪曲成一个背叛革命的叛徒,《钢铁是怎样炼成的》这本书也不例外。

除此之外,还有一些与现实不符的细节耐人寻味。比如,奥斯特洛夫斯基并不是出生在无产阶级家庭,他父亲曾参加巴尔干战争,战功卓著,他的母亲是一位非常优秀的女知识分子;冬妮娅的人物原型,后来并没有成为一个满身酸臭的贵妇,事实上,她思想进步,十月革命后“拥护苏维埃政权,当了一名教师,丈夫遭到了镇压,再也没有嫁人”,并且一生珍视与奥斯特洛夫斯基的友谊;塔娅的人物原型,也就是奥斯特洛夫斯基的妻子,反而在结婚后不久,便抛弃了病重的奥斯特洛夫斯基。

但是,我们也应该注意到,奥斯特洛夫斯基并不是没有思想的“螺丝钉”,早在还没瘫痪的时候,他就曾因拒绝参加对白军射击和反对肃反运动而被送上法庭。立过战功的奥斯特洛夫斯基,在战场上是不会拒绝向敌人开枪的,所以他反对的,应该是指在肃反运动中射杀白军俘虏。在瘫痪之后,他也曾私下向朋友表示:“我们所建立的,与我们所为之奋斗的完全两样……”显然,在那个疯狂的年代,奥斯特洛夫斯基并没有丧失理智。

至于这些与真实不相符的地方,大部分也并非出于奥斯特洛夫斯基的本意。最初,他按照自己真实的人生经历写好初稿,向杂志社投稿后,却收到了几乎毁灭性的回复,说他的小说“内容缺少真实性”,后来,杂志社的两位总编决定对小说进行修改。面对这样的现实,奥斯特洛夫斯基最终选择了妥协,一是由于疲倦,已经瘫痪在床的他迫切地需要获得承认,因为写作已经成了他生命的唯一目标和意义,二是为了生计。总之,据资料显示,最后《钢铁是怎样炼成的》成书出版时,共有14人对书稿做出过修改。

书刚出版的时候,其实并没有得到读者的关注,直到一位记者在苏联共产党中央委员会的机关报《真理报》上,发表了关于奥斯特洛夫斯基生平的报道之后,这本书才成了家喻户晓的著作,激励无数人燃起生活和革命的斗志。但是这篇报道中,同样抹去了一切被官方认定为消极的地方。

《钢铁是怎样炼成的》的故事已经过去一百多年了,但这本充满争议的书却依然散发着炙热的活力和光芒。如果说上一代人是在保尔身上重温自己的激情岁月和为之奋斗的理想,那么对我们这一代人来说,阅读《钢铁是怎样炼成的》的态度可能会越来越接近客观。我们当然需要注意修正书中的不实之处,正确认识历史,但是我们也不妨通过这些文字感知,在历史的洪流中,当理想与激情达到峰值时,会怎样影响个体的人生选择。

最后我们来回顾一下本期内容的知识要点:

-

《钢铁是怎样炼成的》是苏联时期最畅销的书籍之一,累计发行量高达1000多万册。小说以主人公保尔的一生为线索展开,实际上保尔的原型就是作者奥斯特洛夫斯基本人,所以本书是带有自传性质的小说。在书中,奥斯特洛夫斯基几乎将自己一生中的重大经历,完全倾注在主人公保尔身上。

-

尽管《钢铁是怎样炼成的》创作于苏联的去宗教化时期,但主人公保尔是俄罗斯文学传统道德自我牺牲精神的体现。这种普遍的自我牺牲精神,与俄罗斯根深蒂固的宗教情怀密不可分。在一定程度上,正是这种自我牺牲精神,让苏联迅速崛起,也让俄罗斯在苏联解体后迅速回到东正教信仰的怀抱。

-

尽管《钢铁是怎样炼成的》是一部带有自传性质的小说,但是迫于意识形态和政治压力,作者奥斯特洛夫斯基不得不同意当局对小说提出的修改意见,将乌克兰民族独立领袖彼得留拉写成与侵略者同流合污的土匪,将革命领袖托洛茨基丑化为背叛革命的叛徒。但是实际上,这一切并非出于奥斯特洛夫斯基的本意。

-

尽管从思想性和文学性上,《钢铁是怎样炼成的》都无法与历史上的俄罗斯文学名著相提并论,但是这并不妨碍它成为一部在特殊时期产生强大影响力的文学作品。虽然时过境迁,我们却依旧可以通过这些文字感知,在历史的洪流中,当理想与激情达到峰值时,会怎样影响个体的人生选择。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.本书以主人公保尔的一生为线索展开,实际上保尔的原型就是作者奥斯特洛夫斯基本人,所以本书是带有自传性质的小说。

2.尽管创作于苏联的去宗教化时期,但主人公保尔是俄罗斯文学传统道德自我牺牲精神的体现。

3.迫于意识形态和政治压力,作者不得不同意当局对小说提出的修改意见,书中与现实不符的地方,并非出于作者的本意。

4.本书是一部在特殊时期产生强大影响力的文学作品,需要客观看待。