《重生三部曲》 李迪迪解读

《重生三部曲》| 李迪迪解读

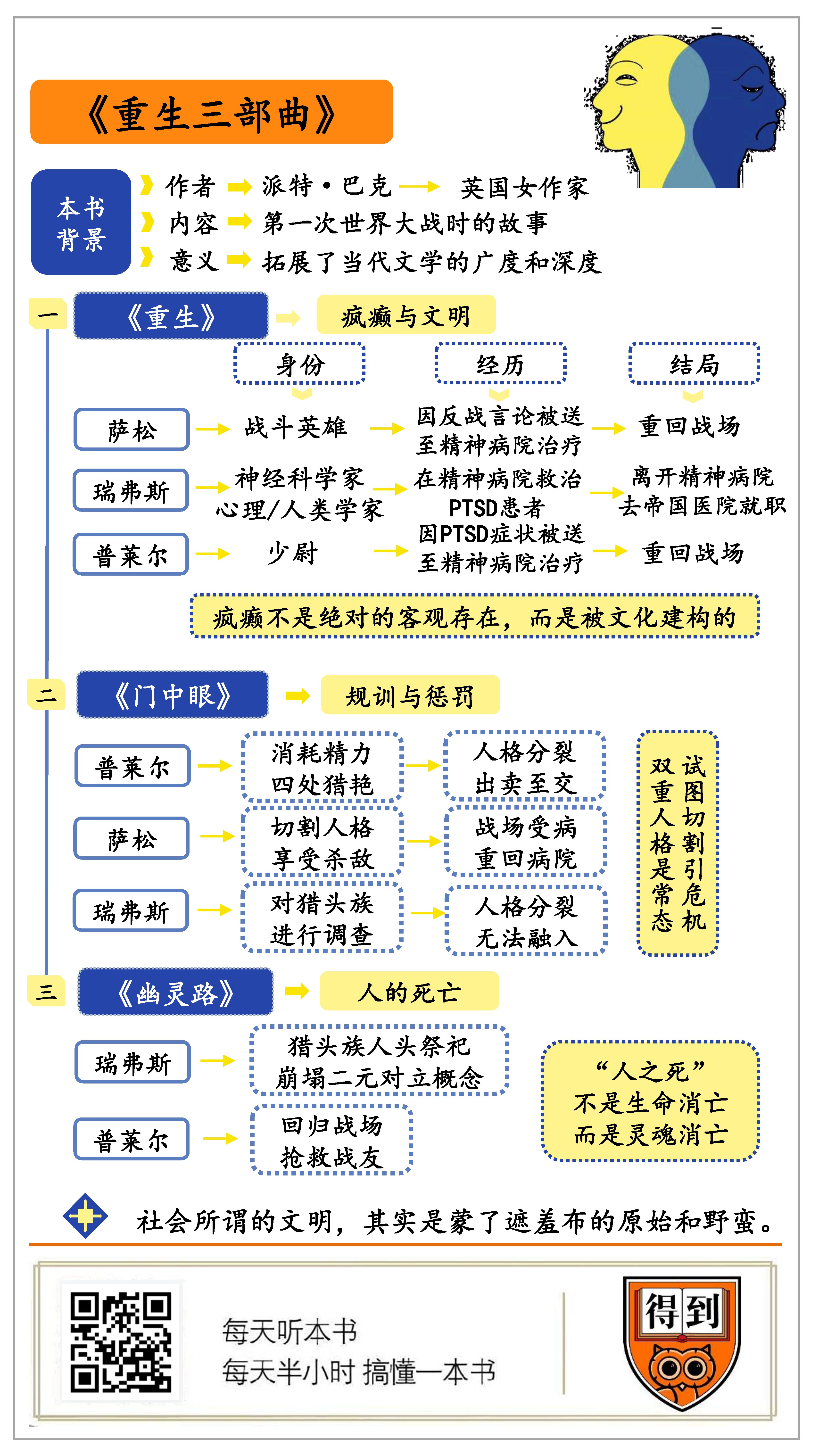

关于作者

派特·巴克是一位英国女作家,1943年出生于英国一个工薪阶层家庭,早期创作聚焦于英国工薪阶层的女性群体,以出色的人物塑造能力和社会批判意识著称。从1991年开始,她陆续出版了《重生》三部曲,成为她最为著名的代表作。

关于本书

《重生》三部曲是一部历史小说,由三本书构成:《重生》、《门中眼》、《幽灵路》,讲的是第一次世界大战时在战争中身心受创的年轻人的故事,但作家说,历史只是一个幌子,她真正想处理的是当代社会的困境,当代文明的真相。三部曲被称为“20世纪末英国小说中极少数真正的大师杰作”,曾获布克奖,并入选布克奖40周年最佳小说。在许多创意写作教程中,这部书都被推崇为“雅俗共赏”的佳作。这部作品厚达800多页,是一部充满勇气的现实主义力作。

核心内容

《重生》三部曲是一部极具社会批判性的作品,表面讲的是在一战中身心受创的年轻人的重生,实际讲的是年轻人在战争这个极端环境中,在社会的规训与惩罚下走向了主体和生命的死亡。作家聚焦于三个中心人物展开故事:心理医生瑞弗斯和他的两个特立独行的病人:萨松和普莱尔。瑞弗斯的使命是医治身心受创的战士,将他们再次送往战场。然而,当战士们从所谓的病态,走向了所谓的正常,完成了所谓的重生后,他们却在毫无意义的战场上,最终走向了灵魂与肉体的死亡。

究竟何为疯癫,何为正常?作者借由瑞弗斯这个人物的不断反思告诉我们,我们习以为常的观念,并不是天经地义的。只有换个角度进行反思,我们才有可能认识到世界的真相。

在这部作品中,历史只是一个批判现实的幌子,作家借残酷的战争故事深刻地揭示了社会对个体施以权力的手段和后果。在疯癫与文明的悖谬中,在规训与惩罚的折磨中,作为主体的人死去了,这是一曲不仅属于历史的沉痛悲歌。

你好,欢迎每天听本书,这期为你解读的是布克奖得奖作品《重生三部曲》。

有人说,一切历史都是当代史。这句话的意思是,人们总是用当代的观念去理解历史,因此完全属于过去的历史并不存在。有位写历史小说的作家,也说过类似的话,她说:“历史小说是通往现实的后门。”这位作家叫派特·巴克,是一位英国女作家,出身于英国的工薪阶层,她早期的创作聚焦于英国工薪阶层的女性群体,以出色的人物塑造能力和社会批判意识著称。从1991年开始,她陆续出版了三本长篇小说《重生》《门中眼》和《幽灵路》,成为她最著名的代表作。三本书里涉及的人物很多,但作者着墨最多的主人公只有三个。这三个主人公的命运故事就像音乐中的三重奏一样彼此交缠、贯穿始终,又在三部曲中各有侧重。

《重生三部曲》讲的是第一次世界大战时的故事,跟早期创作比起来,社会批判意识更为浓郁,对战争残酷性的揭示也深入骨髓,描写非常大胆,很多评论家说,这三部曲拓展了当代文学的广度和深度。此书更具有批判性的地方在于,作者说,自己是“用书写历史的方式,来处理现实的困境”。历史只是一个人们不熟悉的、有陌生化效果的幌子。当读者用当代观念去看这个幌子,就能看到自己当下置身其中,却习以为常、视而不见的秩序之下的真相。也就是说,切入书中故事的最佳角度是政治哲学的角度,此外,作家也从心理学和人类学的角度丰富了小说的知识厚度。

在本期解读中,我将结合历史上的真实事件,来讲述这三部曲的故事,并按照三部曲的结构,为你解读作者想在作品中探讨的问题:疯癫与文明,规训与惩罚,以及人的死亡。

我们进入第一部分,也是三部曲的第一部:《重生》。这部分作者着重要探讨的问题是疯癫与文明。故事发生在爱丁堡一家精神病院。

首先出场的是主人公萨松,这是一个历史上的真实人物。在第一次世界大战中,萨松是一位英军少尉,1914年参与了对抗德军的战争。除此之外,他还是一位著名诗人,诗作大都与战争有关。1917年,英军损失惨重,仅一个月就牺牲了十万两千名士兵。对亲历战场的军人来说,战争是极端残酷的。而在政客眼中,伤亡只是一个数字而已。在这样的背景下,萨松发表了一份名为《拒绝再战》的宣言,引起了轩然大波。《重生》这部小说的开头,就是这份宣言。

萨松说,在他入伍参战时,这场战争是防卫之战、解放之战,如今这场战争的本质变成了侵略与征服,已经是一场不义之战了。战争的本质已经发生改变,而政客却仍在刻意拖延战争,浴血沙场的战士每一秒都在无谓牺牲。因此,他提出抗议,宣布拒绝再战。要想让他收回宣言,条件只有一个,那就是当局能给出继续战争的合理解释。

萨松就像“皇帝的新衣”里那个小孩,说的是大实话,却让所有人都陷入了尴尬。当时的舆论环境认为,反战者是怯懦的逃兵,要被军法处置。可萨松根本不是什么逃兵,他在战场上非常英勇,是个受人尊敬的战斗英雄。为了让萨松不被军法处置,他的军中好友连哄带骗地让他接受了军医权威组织“医评会”的评估,他被评估为“精神崩溃”。萨松成了疯子,他的宣言就是疯言疯语,当然也就不再有合理性,不再有力量了。随后,萨松被送入一家精神病院,进行为期三个月的治疗。

负责接管他的主治医生叫瑞弗斯,是我们的第二个主人公。瑞弗斯也是历史上的真实人物,他是一位著名的神经科学家、心理学家和人类学家。瑞弗斯的使命就是治好萨松,把他送回战场。这个治愈疯癫的过程,就叫“重生”。这里我要提醒你的是,在这本书里,“重生”对应的英文不是reborn,而是regeneration,词义上更偏重于复苏、再生和毁灭后的重建。瑞弗斯是神经重生方面的专家。他和同伴的研究表明,遭遇意外伤害的神经可以重生。但重生过程非常痛苦,分两个阶段。第一阶段是原始痛觉阶段,神经不痛则已,一痛惊人。第二阶段是精细痛觉阶段,神经不再有难以忍受的剧痛,而是能够做出渐进式的反应。精细痛觉的作用之一是压抑原始痛觉,压抑内心深处的兽性。后来,这两个术语的含义越来越宽泛,原始痛觉变成了情绪、感官、紊乱、原始的代名词,而精细痛觉代表着理性、秩序、智力和客观。

《重生》这部小说讲的就是那些在战场上遭遇极端场景的刺激,出现各种身心疾病,被送到精神病院的士兵的群像。用瑞弗斯的话说,他们正在经历的是极端痛苦的原始痛觉阶段。用我们现在熟知的心理学词汇说,他们患的是PTSD,也就是创伤后应激障碍。我们现在知道,出现PTSD是因为患者受到了外界的巨大刺激,跟患者本身是否神经脆弱没有关系。但在一战时期的英国医学界,这种观点还不是主流。绝大多数医学界和军方人士否认这种疾病的存在,认为出现精神症状的士兵就是天生怯懦。因此,医生的任务和使命,就是医治这些怯懦的灵魂。相信这一论调的医生大多采用物理疗法进行治疗,比如电击、火烫、针刺等等。即使有所谓的心理治疗,也不过是换了种形式的道德拷问。

在这样的环境下,瑞弗斯医生可以说是一个异类。他非常温和,绝不会采用物理疗法,他主要用的是“回忆疗法”,主张患者找出被自己压抑的创伤回忆,并尽情去感受战场经验引发的恐惧,宣泄并接受自己的情绪,学会与自我对话。他相信只有认识自己的恐惧,在战场上面对同样的惨状时才不至于再度崩溃。

瑞弗斯的方法可以说是是当时最科学、最有效的了,但他也遇到了难题。其中一个难题是普莱尔少尉,这本书的第三个主人公,他是作者虚构的人物。普莱尔得了失语症和失忆症,从小还有气喘病。有一次普莱尔在做噩梦的时候惊叫起来,重新获得了开口说话的能力。说普莱尔是个难题,是因为他有强烈的自我意识和逆反心理。他来自社会底层,年纪轻轻就当上了军官,看似瘦弱,却非常喜欢表现自己的力量。他发现瑞弗斯也有口吃的现象,非常得意,甚至试图用瑞弗斯的理论给他治病。他还总是对瑞弗斯说:“我知道,这里的病人都把你当父亲,但我不是这样。”

为什么病人都把瑞弗斯当父亲呢?除了年龄够大,主要还是因为他是医学权威,而掌握知识的人,就掌握了权力。需要提醒你注意的是,《重生三部曲》的作者巴克受法国哲学家福柯影响很深。福柯在代表作《疯癫与文明》中,曾专门论述过精神病院的诞生。福柯认为,在精神病院中,医生对病人有一种天然的绝对权力,医务工作者被神化了,医生成为父权的象征。而在《重生》里,普莱尔是一个反抗这种权力关系,反抗父权的象征。普莱尔的所有举动,都拉近了医生与病人的距离,医生与病人的权力关系,也不再那么绝对了。

对瑞弗斯来说,普莱尔实在“可恶”。所有疗法都用尽后,普莱尔还是保持失忆状态,于是瑞弗斯对他进行了催眠,终于让他的记忆浮出水面。原来,普莱尔遭遇了极端的刺激。在战场上,他和战友们遭到了轰炸袭击,他负责把几位炸得四分五裂的战友的尸块收集到一个袋子里,带回去给家属安葬。就在收拾的过程中,他在脚下铺道板的缝隙里发现了一颗眼珠,正在“向上盯着他”。他认出了这颗眼珠,因为它非常蓝,属于他的一位亲密战友。他抠出这颗眼珠,放在掌心,不由自主说了一句话:“让我怎么处理这颗堵嘴丸?”为什么普莱尔把眼珠说成是堵嘴丸?作者在这里卖了个关子,在下一部中才解答了这个问题。

这段可怕的记忆浮出水面后,普莱尔的失语和失忆都找到了根源。普莱尔起初非常生气,他认为自己不应该这么容易就精神崩溃。瑞弗斯安慰他说,这样的心灵创伤已经是不折不扣的大事,而只要压力够大,谁都会崩溃,瑞弗斯自己也不例外。普莱尔这才痛哭起来。

普莱尔的问题看似解决了,萨松的问题却很难解决。瑞弗斯认为,萨松是一个身心健康的人,他的难题既不是生理上的,也不是心理上的,而纯粹是观念上的:他激起了人们关于战争正当性的大讨论。我们前面说了,在当时的医学界,主流观点认为,精神崩溃的男人是天生的弱者。而瑞弗斯相信,病人们精神崩溃的根源是战争。在医治病人的过程中,瑞弗斯看尽了战争的残酷,产生了对战争本身的质疑,但这种质疑与他的职业使命冲突,于是他刻意压抑了这种想法。然而,萨松的出现让他无法压抑了。瑞弗斯很矛盾,作为一个人,他格外欣赏和关爱萨松,但作为一个医生,他的使命就是送萨松回战场。

进入医院后,萨松无所事事,每天和病友打高尔夫球,写诗,与知识界名流通信。这种生活看上去不错,但萨松却感到非常心虚。瑞弗斯只用一句话就戳中了他的痛处:你在大战期间都做了什么事?就因为这一句话,萨松决定重回法国战场。这时,瑞弗斯心软了,他认为萨松还有噩梦和幻觉的问题,提议让他在办公室做文书工作。萨松却执意要回归战场。让瑞弗斯惊讶的是,萨松仍坚持自己的反战立场,而且他声称,自己的反战立场更坚定了。显然,萨松的举动有强烈的赌气成分。瑞弗斯感到非常内疚,他知道,萨松心里藏着寻死的念头。如果他没有在战场牺牲,也会走向真正的精神崩溃。

这时,普莱尔跟萨松做了同样的选择。他对瑞弗斯说,他也决定重返战场。瑞弗斯不同意,因为普莱尔还很虚弱,他的气喘病根本无法挺过毒气战,上战场无异于送命。而普莱尔的意志很坚决,他虽然不支持战争,但除了战场,好像也无处可去。他觉得待在精神病院是种耻辱,觉得身为战争一代,如果在法国战场上没什么表现,就会被人看扁。对他来说,战争是一个有望实现阶级跃迁的俱乐部。作为一个有政治野心的来自底层的年轻人,战争似乎是唯一的出路。

第一部的故事就这样结束了。普莱尔和萨松都以康复者的身份离开了医院。不过,虽然决定重回战场,他们的思想并没有被瑞弗斯改变,相反,瑞弗斯却被他们改变了。与萨松和普莱尔等人的交往,让瑞弗斯这个保守派变成了一个叛逆者,他觉得,一个吞噬青年的社会是不值得效忠的。带着这种想法,他离开了精神病院,前往伦敦的帝国医院任职了。

第一部《重生》的故事里,充斥着一种强烈的荒谬感。在战场之外的社会中,如果一个人杀人不眨眼,我们肯定会说他是疯子,而在战场上,这样的人被称为战斗英雄。因杀戮和目睹血腥场面而身心受创的战士,反而被称为疯癫。医生的使命本是救死扶伤,而在战时的精神病院,医生的使命是将这些身心受创的人改造成所谓的“正常”状态,让他们成为杀人不眨眼的人,再去战场送死。那么我们要问,究竟什么才是疯癫呢?在福柯看来,疯癫不是绝对的客观存在,而是被文化建构的。他认为,正是因为社会权力阶层把人视为工具,才会将不好用的工具判为疯癫。在古典时期,权力阶层把疯子囚禁起来,这看上去好像很野蛮。后来,精神病院诞生了。人们不仅把疯子集中起来,还要对他们进行灵魂改造,让他们重新成为可以使用的工具,这看上去文明了,但实际却更具有控制性、更残酷。这就是我们如今所谓的“疯癫”与“文明”的真相。

第一部说完了,我们来看第二部,《门中眼》。这一部的叙事重点是普莱尔。“医评会”并没有同意普莱尔重回法国战场的要求,而是判定他在国内服役。面对这样的评定,一般人早就喜极而泣了,但普莱尔却感到愤恨不平。他从爱丁堡的精神病院来到伦敦,到情报处上班。无所事事的生活让他倍感无聊,战场之外的世俗生活让他感到恶心,一想到自己的战友在战场上的惨状,他就更加憎恶那些庸庸碌碌活着的人。为了消耗过剩的精力,他四处猎艳,对象有女工、妓女,还有他的同事,同性恋军官查尔斯·曼宁。曼宁出身上流社会,这激发了阶级意识异常强烈的普莱尔的征服欲。有一天,曼宁收到了一封匿名信,暗示他正在被监视,他的名字已经在一份同性恋黑名单上了。这就是历史上确有其事的“四万七千个英国同性恋者名单”的故事。

在一战战场上,英军损失惨重。政界和军方需要为国民的恐惧和愤怒找一个靶子。他们声称,英国快被击垮了,但对手不是德国,而是国内的一群乌合之众。在某位政界要人的怂恿下,一名英军上尉声称自己从德国人那里拿到一份情报:一份写有四万七千个英国社会中有头有脸的人物里同性恋者的名单。这位军官声称,德国人多年来一直在用同性恋渗透英国,让男人变成娘娘腔,变成反战分子,从而毁灭英国社会。当时,许多同性恋者都受到黑名单和匿名信的威胁,许多知名人物被投入监狱。有趣的是,在一桩沸沸扬扬的同性恋审理现场,法官突然被剥夺了主控权,原因是人们发现,这位法官也在这份黑名单中。在这样的背景下,人人自危,和男同性恋群体混在一起的普莱尔自然也受到了监视和威胁,他的神经的弦绷得更紧了。最终普莱尔发现,这个把黑名单事件闹得沸沸扬扬的英军上尉竟然是个精神病患者,而支持他的政界要人完全知道这一点,还因这桩政绩在官场平步青云。这实在是莫大的讽刺。

我们再来看普莱尔在情报处的工作。非常巧合,普莱尔的上司让他审查的第一桩案子,事主是他熟人,名叫贝蒂·罗珀。这个人物的原型在历史上也确有其人。贝蒂是一个来自社会底层的女性反战主义者,她的罪名是窝藏逃兵,以及企图刺杀英国首相。

普莱尔跟贝蒂是什么关系呢?他们是同个贫民区的老街坊。有一年,普莱尔的母亲得了传染病,家人把普莱尔送去贝蒂家住了一年。两人情同母子。普莱尔小时候经常去贝蒂的小店,他最常说的一句话就是:半分钱能买什么?在所有能买的零食中,普莱尔最喜欢的是一种糖,这种糖叫“堵嘴丸”,因为久含不化。这就是第一部中那个问题的答案了。眼球和堵嘴丸的形象相似,都埋藏在普莱尔的深层记忆中,手握战友眼球的恐怖记忆就像一颗堵嘴丸,堵住了普莱尔的嘴,让他出现了失语症状。

《门中眼》的开头一幕,是普莱尔去监狱看贝蒂。在牢房里,贝蒂告诉普莱尔,自己的儿子因为反战被投入监狱,在寒冷的一月,被脱光衣服,全天监视。贝蒂的儿子说,他怕的不是冷,而是全天被人监视,他怕的是“门中眼”。普莱尔看向贝蒂的牢房门,发现门内的窥视孔上画着一只巨大的逼真的眼睛,这只眼睛正看着自己。他立刻想到了自己手掌中那颗眼珠,想到了“堵嘴丸”。贝蒂说,眼睛在门上倒不怕,就怕它钻进人的脑子里。

在普莱尔不断闪回的回忆中,我们得知,原来上司派普莱尔查贝蒂的案子,根本不是巧合,而是上司发现普莱尔认识贝蒂一家,才录用了他。上司的用意也不只是贝蒂,而是一个叫麦克道尔的反战领袖,这个麦克道尔,正是普莱尔小时候最好的朋友。麦克道尔是妓女的儿子,出身低贱的他从小受尽了苦难,贝蒂实际上承担了抚养和教育他的职责。成年后,麦克道尔成为一名勇敢的社会主义者和反战领袖,他策动了军工厂工人大罢工,还帮助逃兵偷渡到爱尔兰。在当局眼中,麦克道尔就是搞垮英国的贼王,但他神秘莫测,很难对付。

是否出卖麦克道尔,这个重大抉择就落在了普莱尔的身上。我们前面说过,普莱尔有从事政治、向上爬的野心,但他也是一个有情之人。普莱尔珍视与麦克道尔的友谊,也想帮助贝蒂。普莱尔翻阅卷宗,发现所谓刺杀首相只是贝蒂随口一说,而她之所以被定罪,是因为控告她的情报人员做了伪证。普莱尔怒火中烧,决意惩罚诬告者,帮贝蒂洗脱罪名。他跟踪这个诬告者,结果发现这个诬告者也在跟踪和监视自己,不停把黑料汇报给自己的上司。最终,普莱尔在与诬告者的对决中获胜,他成功证实了诬告者捏造证据,还把这人揍了个半死,贝蒂也得到了释放。

然而,普莱尔并没有取得最终的胜利。麦克道尔突然被捕了,他去找诬告者算账,这个诬告者却告诉他,出卖麦克道尔的,正是普莱尔自己。

这是怎么回事呢?原来,普莱尔的人格分裂了。我们知道,普莱尔患有失忆症。他出院后,因为同性恋和情报工作被监视,精神高度紧张,失忆症也更严重了。他会像梦游一样跑出去一天,做很多事,一觉醒来后什么都不记得。但他的失忆是不完全的。比如他今天跟人约了在哪里见面,明天他会出现在那里,虽然不记得自己跟这人约过了。普莱尔分裂出的这个人格热衷于性滥交,是一个施虐狂,为了政治利益出卖了自己的至交。更神奇的是,这个黑化版的普莱尔的气喘病居然不治而愈,整个人充满了力量。一句话,这个分裂出的普莱尔既无惧无痛,也无亲无友,是战争养育出的一个怪物,是“战争之子”。在是否出卖麦克道尔这件事上,普莱尔的第二人格取得了胜利,同时,他也走向了疯癫,走向了人格分裂和施虐狂。

为什么普莱尔的人格会分裂?因为“门中眼”。小说中有一个细节,普莱尔总是做噩梦,梦到一只巨大的眼睛在监视他、追杀他,让他无处可藏。他找瑞弗斯分析,瑞弗斯说,这只眼睛(eye)就是他自己(I)。他会在幻觉和噩梦中时刻看到、感知到这只眼睛的存在,这只眼睛意味着一种权力,悄无声息地对他施加作用。这无处不在的窥视之眼,从外部监视,变成了一种自我监视。就像贝蒂说的那样,门中眼钻进了普莱尔的心里,唤醒了他黑暗的潜意识。清醒的普莱尔无论如何也做不出出卖朋友这样的事。然而在他处于神游状态时,这只眼睛让身为战争之子的他做了战争想让他做的事。这就是来自社会的规训与惩罚,也是《门中眼》这部小说的主题。“规训与惩罚”正是福柯另一部代表作的名字。福柯认为,社会对于个体的权力,正是在不断地规训与惩罚中完成的。这种权力的运作过程,主要通过无所不在的监视完成。正是无所不在的监视,将权力层层下递,将人变成了自我规训的个体。这就是福柯所说的“权力的毛细血管”,而这样的社会,就是“全景监狱式社会”。《门中眼》所勾勒的,就是这样一幅黑暗压抑的社会图景。

我们再来看看萨松的结局。萨松也人格分裂了。我们知道,萨松曾经是一个战斗英雄,后来成了一个反战者,这两个人格是相继产生的。重回战场后,萨松不得不切割掉自己反战的人格,享受杀敌的快意,他一边鼓舞年轻战士们的士气,一边看着他们纷纷惨死。在一次癫狂发作中,他被自己的战友误伤,被送往医院。瑞弗斯得知消息,立即前去探望陪伴。这一次,瑞弗斯没有放走萨松,他为自己之前对萨松说的话道歉,坚定地把萨松送回了精神病院。

同时,瑞弗斯也想起,自己也尝过人格分裂的滋味。我们前面说过,瑞弗斯还有一个身份是人类学家。他曾多次去南太平洋的小岛对猎头族进行人类学调查。久而久之,他有了两个不同的人格,一个在英国,一个在荒蛮之地。他更喜欢在荒蛮之地的那个自己。回国后,他试图将那个自己融入自己在英国的生活,却失败了。最终他得出一个有违常理的结论:也许要在这样一个世界活下去,双重人格才是常态,试图切割才会引发危机。

《重生三部曲》的第三部《幽灵路》讲的就是瑞弗斯在南太平洋小岛上的故事,以及普莱尔重返战场后的故事。这一部的主题是人之死,讲述方式是双线并进。

在南太平洋的小岛上,瑞弗斯发现,自己在现代社会中习以为常的观念,在这里都变成了群嘲的对象。他感到一切界限,一切二元对立的概念,都在崩塌。而所有的崩塌中最让他印象深刻的,是这样一个故事。

一天,猎头部落的老酋长死了。按照习俗,酋长的妻子要不吃不喝被囚禁起来守寡,只有找到一颗人头来献祭,酋长妻子才能重获自由。第二天,瑞弗斯看到酋长的儿子从敌对部落抢来一个小男孩,他非常恐惧,觉得这个小男孩要被砍头了。但令他意外的是,猎头族不仅没杀这个小男孩,还好吃好喝地供养着他,把他培养成部落的祭司,算是上流社会的一员。原来,在猎头族看来,这个小男孩就是一颗活着的人头。在孩子成年后,任何猎头族需要举行重大仪式的时刻,酋长都会立刻取下他的首级去献祭。

瑞弗斯的这个故事是什么意思呢?在一般人看来,猎头族当然是野蛮至极的。然而,对于瑞弗斯这样一个在野蛮与文明社会中来回穿梭的人,他的感受却是:野蛮与文明并没有什么区别。在所谓文明的社会中,年轻人被称为社会的希望,而当社会需要,比如战争爆发的时候,他们就要献祭出自己的生命。这条不断吞噬年轻人的文明之路,就是万骨枯的“幽灵路”。猎头族是野蛮的,发生在文明世界的战争难道就文明吗?文明与野蛮之间,界限究竟何在呢?

我们再来看普莱尔。普莱尔在得知自己出卖了至交后,选择回归战场,但这时战争已经进入尾声,传闻德国即将签署投降协议。然而普莱尔的上级却决定继续作战。普莱尔意识到,这样的战场毫无意义,荒唐至极。最后,普莱尔死在了战场上。在死前,他抢救了一位战友,哈利特。哈利特出身军人世家,是一名年仅20岁的大学生,他深信自己参与的是一场正义之战。普莱尔找到哈利特的时候,他半边脑袋都塌了,脑髓流到了普莱尔的手上,然而这个年轻人却还留着一口气。后来,他被辗转送到了瑞弗斯身边。看到哈利特的时候,瑞弗斯明白,已经没有医治的可能和必要了。经过漫长的折磨,哈利特死了。咽气之前,他努力从牙缝里挤出了几个字,不断重复着。他说的是:“不值得”。

“不值得”,这就是对战争最好的控诉和总结了。战士生命的死亡不值得,战士灵魂的死亡也不值得。《幽灵路》的主题,就是福柯所说的“人之死”。所谓人之死,不是生命的消亡,而是主体的死亡,也就是社会利用知识与权力,将人从有灵魂的个体,改造成不再思考的驯服的肉体。社会从原始走向文明,付出的是主体死亡的代价;而社会所谓的文明,其实是蒙了遮羞布的原始和野蛮。这,就是作者想要借由第一次世界大战这段历史,向我们揭示的残酷真相。

三部曲的故事到这里就结束了。故事从战场的大后方,一步步向战场推进;人物也从所谓的病态,走向了所谓的正常,完成了所谓的重生,最终走向了灵魂与肉体的死亡。这三部曲的关键词,归纳起来就是:疯癫与文明,规训与惩罚,以及人的死亡。作家分别从心理学、政治哲学和人类学的角度切入故事,给小说增加了知识和思想上的厚度。在讲述故事的过程中,我们见证了战争的残酷和荒谬,也见证了原本截然对立的观念之间的界限不再存在,我们对人性和社会的理解也因此加深了。

好,这本书的内容就差不多讲完了。我们来总结一下:

第一,《重生三部曲》是一部历史小说,由三部小说构成:《重生》《门中眼》《幽灵路》。表面讲的是在一战中身心受创的年轻人的重生,实际讲的是年轻人在社会的规训与惩罚下走向了主体和生命的死亡。

第二,从第一部到第三部,瑞弗斯的领悟分别是:一个吞噬青年的社会是不值得效忠的;要在这样一个世界活下去,人格分裂才是常态;许多截然对立的观念之间并没有界限,还极有可能发生秩序倒置。作者借由瑞弗斯这个人物的不断反思告诉我们,我们习以为常的观念,并不是天经地义的。只有换个角度进行反思,我们才有可能认识到世界的真相。真相固然残酷,但却是值得的。

撰稿:李迪迪 脑图:摩西脑图工作室 转述:杰克糖

划重点

1.历史只是一个人们不熟悉的、有陌生化效果的幌子。当读者用当代观念去看这个幌子,就能看到自己当下置身其中,却习以为常、视而不见的秩序之下的真相。

2.“不值得”,这就是对战争最好的控诉和总结了。