《里尔克传》 苗炜工作室解读

《里尔克传》| 苗炜工作室解读

关于作者

这本书的作者叫唐纳德·普拉特,精通多门语言,对20世纪欧洲的文化有深入透彻的理解,写过茨威格和托马斯•曼的传记,还编辑过里尔克的书信集。

关于本书

里尔克是20世纪最重要的抒情诗人之一,也是诗作被阅读得最多的诗人之一,为了艺术创作,他过着特立独行的生活,把这些体验写成诗传递给我们。这本传记向我们展现了这位诗人的一生,以及他的生平和作品之间的关系。

核心内容

里尔克认为,生活与伟大作品之间有一种古老的敌意,他是如何处理这种敌意的?里尔克为什么只能和具有母性光辉的女性资助人保持长久稳定的关系?

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《里尔克传》。奥地利诗人里尔克是20世纪最伟大的诗人之一,也是最难懂的诗人之一。他有几句诗,传播甚广,变成了格言,比如,“有何胜利可言,挺住意味一切”,再比如,“谁此时孤独,就永远孤独”。

这本传记的副标题是“鸣响的杯子”,也出自他的一首诗,诗句是这样的,“做一只鸣响的杯子,在鸣响时破碎”。里尔克年轻时就意识到自己有诗歌天赋,而后,他的生命就服务于诗歌。他一生在欧洲漂泊,居无定所,但他得到欧洲大贵族家庭的资助,那些贵族给他提供住房,为他创造一流的写作条件,这让里尔克的生活方式非常独特。

举个例子,里尔克有个资助人叫赫尔塔•科内希,是一位大富翁的孙女,收藏了很多毕加索画作。有一年,里尔克在一家画廊看到,毕加索的作品《杂耍艺人之家》正在展出,就告诉科内希赶紧买下。科内希买下画作,为了更好地展示这幅画,她把一所房子改造成私人美术馆。几年后,里尔克住进这所房子,做“毕加索的守护者”,他说,毕加索的画作能带来灵感。这种诗人与资助人之间的关系,我们粗俗的理解,就是“吃软饭”,但里尔克“软饭硬吃”,他总是穿非常得体的衣服,住最好的旅馆,给自己的家人和女友送礼物,也会给资助人开一个物品清单。如果资助人妨碍了他的孤独,他就会拂袖而去。里尔克的诗作得益于贵族的资助,但在一战之后,艺术家这样的生活方式渐成绝响。

本书的作者叫唐纳德·普拉特,毕业于牛津大学,精通多门语言,对20世纪欧洲的文化有深入透彻的理解,写过茨威格和托马斯•曼的传记,还编辑过里尔克的书信集。里尔克非常爱写信,一生中给妈妈写了一千多封信,给灵魂伴侣们写的信也数以千计,这些信件是这本传记的资料来源之一。这本传记向我们展现了这位诗人的一生,以及他的生平和作品之间的关系。

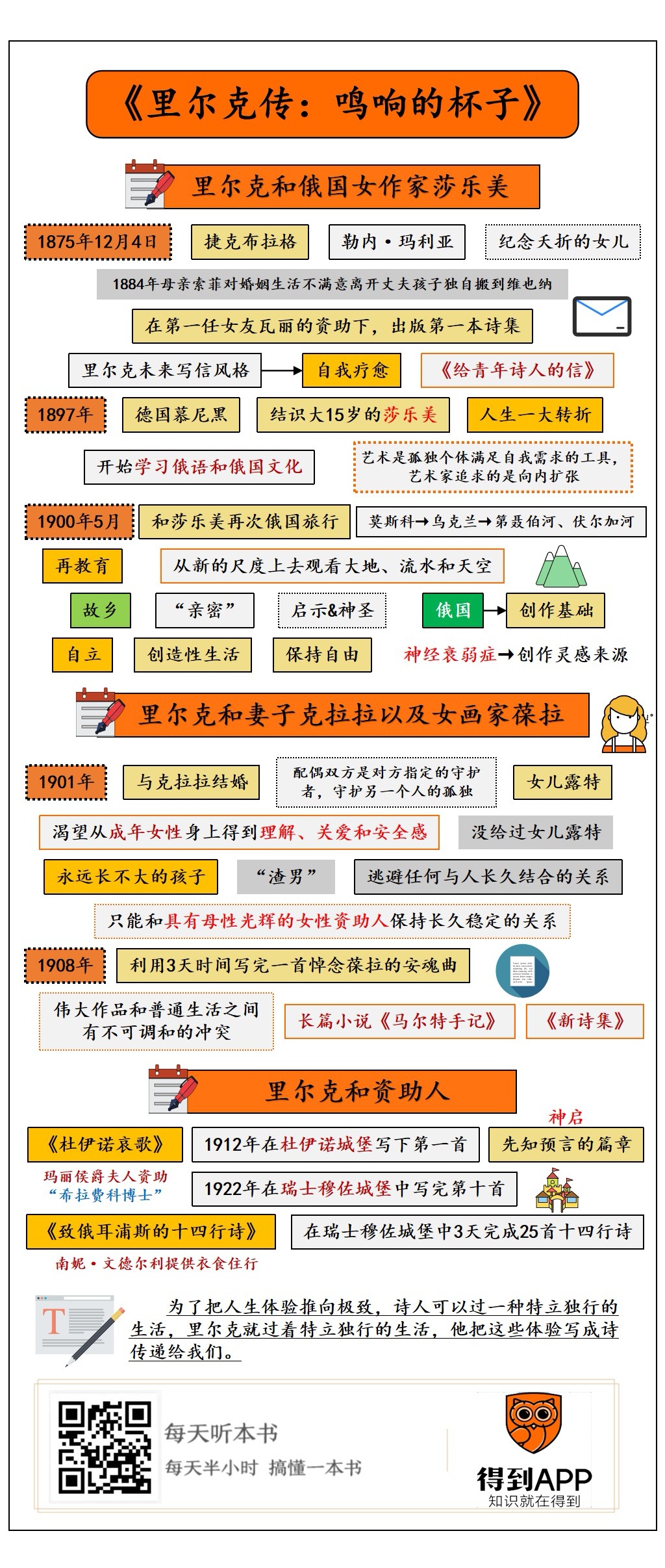

今天的解读有三个部分,第一部分,讲里尔克和俄国女作家莎乐美的关系,有分析说,里尔克年幼时缺乏母爱,此后的一生都在找妈妈,妈妈是抚养人,是灵魂上的支持者,从这个角度看,莎乐美是他精神上的妈妈。第二部分,讲里尔克和妻子克拉拉及女画家葆拉的关系。里尔克曾说,生活与伟大作品之间有一种古老的敌意,要创作,就不能被世俗生活束缚。我们看看里尔克是怎么做的。第三部分,我们来看看里尔克和资助人之间的关系。

好,我们进入第一部分。先简单了解下里尔克的生平。

1875年12月4日,里尔克出生在捷克的布拉格,父母给他取名为勒内•玛利亚。玛利亚是女孩子的名字,一年前,他的父母有个女儿夭折,所以给儿子名字中加了个玛利亚。里尔克的妈妈索菲,对婚姻生活并不满意,她写日记,写诗,1884年离开丈夫孩子搬到了维也纳。

里尔克按部就班地上学。叔叔愿意出钱供他上大学学法律,但里尔克没什么兴趣。他在第一任女友瓦丽的资助下,出版了第一本诗集。19岁时,里尔克在给瓦丽的信中这样说,“我已经要放弃我的学习生涯了,无休无止的失败的工作与我想要的生活毫无关联,我最亲爱的瓦丽,你找到我,让我变坚强,治愈我,安慰我,并且给我生活、存在、希望和未来。”

从这封信中,我们可以看出里尔克未来写信的风格。此后的一生,他给妈妈、女友、粉丝写了无数封信,有时候一个月会写三四百封信,他不断地倾诉,也倾听他人,通信的过程就像是自我疗愈。他说,诗人要有两支笔,一支笔用来写诗,一支笔用来写信。里尔克最重要的书信作品是《给青年诗人的信》。1931年春天,中国诗人冯至读到这本书信集,他感觉每个字都像是从自己心里流出来的,又流回到自己的心里去。冯至说,里尔克告诉我们,人活在世,艰难又孤单,一个个人,在世上好似并排的树,枝枝叶叶或许有些呼应,但它们的根,它们盘结在地下摄取营养的根却各不相干,又沉静又孤单。

年轻的里尔克写诗,写剧本,他从布拉格来到德国慕尼黑,混迹于文艺青年的圈子。1897年的一个晚上,22岁的里尔克结识了莎乐美。莎乐美比里尔克大15岁,思想开放,交游甚广,曾经拒绝过尼采的求婚。她的丈夫安德烈亚斯是位教授,不干涉妻子的自由。里尔克结识莎乐美之后,给她朗诵诗歌,把自己的诗集题献给她,不断给她写信。里尔克曾把这样一首诗献给莎乐美——“挖出我的双眼,我仍然能看见你。堵塞我的双耳,我依然能听见你。没有双脚我仍然能够行走,没有口舌,我依旧向你恳求。”

这首诗的后半段更加疯狂,“折断我的手臂,我还是抓住你,掏出我的心脏,我的大脑将会跳动。”年轻的里尔克遇到莎乐美,身体的吸引力再加上思想和艺术的力量,一下子意乱情迷。为了理解莎乐美的内心,里尔克开始学习俄语和俄国文化,莎乐美像一个严厉的老师,送诗人去意大利游学,要求他每天写日记。

如果你读过里尔克后期的作品,再看他的早期作品,会发现诗人的起点并不高,他那时渴望自己的戏剧上演,渴望在文学界扬名立万,遇到莎乐美是他人生的一大转折。莎乐美曾经在自己的论文中阐述,艺术创作并非来自外在世界,而是遵从一种内在想象。里尔克也认定,艺术并不是为了娱乐大众,艺术是孤独的个体满足自我需求的工具,艺术家追求的是向内扩张。遇见莎乐美之后,里尔克想在智识上和女友达到同样的高度。

1899年,里尔克和莎乐美、安德烈亚斯一起去俄国旅行,他们拜访了托尔斯泰、画家列宾。从圣彼得堡回到德国,里尔克和莎乐美住进一所山间别墅。那年九月,诗人在一种心醉神迷的恍惚状态下写完了一组新诗,出版时题献给莎乐美。1900年5月,里尔克和莎乐美再次到俄国旅行,在莫斯科逗留了几周,拜访了很多俄国艺术家。而后他们到乌克兰,到第聂伯河、伏尔加河。对里尔克来说,这是一次再教育,他开始从新的尺度上去观看大地、流水和天空。他在日记中说,伏尔加河上,有白昼有黑夜,这浩荡宽阔的大川,一边是高耸的森林,一边是荒原,在这荒原中,再大的城市也不过像帐篷一样,原有的度量单位必须被重新制定。土地广大,水域宽阔,尤其是苍穹更大。我以前看到的不过是土地、河流和世界的图像,我在这里看到的是这一切本身。我仿佛目击了创造,寥寥数语表达了一切存在及上帝造物的尺度。

里尔克出生在布拉格,但他并不把那里视为故乡,他对慕尼黑、柏林也没有多少亲近之感。在他看来,故乡意味着一种“亲密”,带给你启示,又被你奉为神圣。他一直说,俄国是他的故乡,带给他创作的基础。但这次俄国旅行之后,莎乐美和里尔克之间开始疏离,莎乐美要写书,要回到一种孤独的状态。莎乐美给里尔克写信,她说自己像母亲一样走向诗人,像母亲一样尽责,也要像母亲剪断脐带那样,要让里尔克自立。她知道,里尔克承受不起任何亲密关系,不应该结婚,要过一种创造性的生活,要保持自由。

两人分手后,一直保持通信。里尔克对莎乐美从没有任何避讳,他会讲述神经衰弱症的细节,描述自己的精神状态,也分享写出成功作品的喜悦。在里尔克去世之后,莎乐美写下了一本回忆录,出版了当年和里尔克一起在俄国游历的笔记。莎乐美比诗人多活了11年,有一段时间她热衷于精神分析,她说,神经衰弱症是里尔克创作诗歌的灵感来源,这样的诗人在灵魂上会有最极致的要求,他不能被治愈,也不应该被治愈。

我们进入第二部分,来看看里尔克和妻子克拉拉的相遇。里尔克一生中女友不断,但他始终认为,艺术与生活之间有一种古老的敌意,他的作品是独居者的艺术,要创作,就不能被世俗生活束缚。

1900年夏天,里尔克住在一个小镇,这里聚集了很多艺术家。里尔克在那里参加聚会,朗诵自己的诗,结交朋友,在乡间游荡。他那时候还年轻,感觉生活像是锦缎一样在面前展开,心中像是有琴弦一样在波动,他认识了画家葆拉和雕塑家克拉拉。在日记中,里尔克把两个姑娘描绘得如同仙女一般:“她们两个成了奇迹,向着窗外的月夜探出头去,一身银光,月夜冰凉地抚摸着她们笑得发烫的脸,一半是有知有识的画家,一半是无知无觉的少女。月亮给三棵白杨披上了一抹清辉,夜空雾气弥漫,这意境、这气氛,俘虏了她俩,这朦胧的银色世界使她们无法抗拒,逼得她们两个变成了少女,神秘的、思慕着什么的少女。”

文学史上一直有证据说,里尔克当时更爱葆拉,但葆拉嫁给了别人,里尔克就娶了克拉拉。里尔克那时没钱供养家庭,他对婚姻的看法是,配偶双方都是对方指定的守护者,守护另一个人的孤独。他在1901年结婚,当年的12月有了女儿露特。他写作,寻求出版机会,希望找到一份记者工作来挣钱,但是他很快厌倦了这种筋疲力尽、焦虑不安的家庭生活。1902年初,他就预见到,他们需要解散家庭,两个人分开后各自寻找自己的孤独,才能完成自己的使命。这一年的8月,他一个人去了巴黎,为雕塑家罗丹写书。

莎乐美曾经给里尔克写信,要他担负起家庭的责任,但里尔克说,“以我现在的状态,我不能给这两个人任何东西,我几乎不会照顾别人,也完全帮不上忙。而我自己从早到晚都要工作,我对别人的接近充满敌意。” 他的女儿露特很多时间是跟姥姥姥爷一起过的,妻子克拉拉也在寻求自己的艺术之路。直到女儿11岁,克拉拉才把她接到慕尼黑定居。

里尔克有个朋友叫埃伦•凯,是瑞典的教育家,埃伦不赞成在学校要强调老师的权威,也不赞成过分看重孩子的成绩,她认为,女性的真正使命是母亲的身份。里尔克评价埃伦的作品时说,培养自由的孩子是这个世纪最重要的任务,但他始终把自己的女儿看成个累赘,他没有跟埃伦交流过怎样教育女儿,倒是会描述自己在学校的不幸经历和母爱的缺失,还会在信件落款处以“儿子”自称。他希望从一些成年女性身上得到理解、关爱和安全感,而这些东西,他没有给过女儿。在里尔克去世后,女儿露特深入研究父亲的生平,并且管理他的文学遗产,但四十多年后,露特和第二任丈夫一起自杀时,人们还是会发觉,有些生活悲剧无论何时,也无论经过多长时间,都是难以克服的。

客气点说,里尔克是一个永远长不大的孩子,不客气地说,他是个“渣男”。他离开妻子和女儿,此后的生活中并不缺乏女友,他的爱情诗很棒,但他的爱情生活却比较糟糕。在里尔克去世之后,有几位女性都写了与诗人在一起的回忆录,其中比较著名的是露露写的《与里尔克同行》。露露是一位富有的银行家的女儿,嫁给了一位年长的商人,但她喜欢画画,想当艺术家。

里尔克和露露相识之后,住进了露露的公寓。商人丈夫对妻子的出轨表现得挺大度,他请里尔克吃饭,而里尔克还向商人寻求资助。这在今天看来有点儿匪夷所思,但里尔克觉得是理所当然,那些资助他的人不都是来自富裕家庭的妇女吗?

露露在回忆录中,分析了里尔克的“甜言蜜语”在两人关系中的作用。露露说,“我感觉他那无与伦比的热情话语如同一件外衣披在自己的身上,这件衣服很多人穿着都很合适。这真的是给我的吗?他没给过别人吗?这其中难道不是充满了上一段逐渐减弱的爱情的回音吗?但我不能怀疑他此刻的绝对真诚。他总说,你不觉得,像我们现在这样的奇迹,像我们这样的幸福,一生中只能发生唯一一次吗?” 可惜,里尔克和露露的爱情未能持久,里尔克一方面需要激情,一方面也需要宁静与孤独,他逃避任何与人长久结合的关系。诗人只能和那些具有母性光辉的女性资助人保持长久稳定的关系。

里尔克认识妻子克拉拉的时候,还认识了女画家葆拉。1907年,葆拉生了孩子后不久因为血栓去世。大约一年后,里尔克忽然来了灵感,用三天的时间写完了一首悼念葆拉的安魂曲,诗中有这样几句,用散文化的语言来说是这样的——爱的自由并未增加人们本身已有的自由,如果我们爱着,就应该让彼此分开,因为守在一起非常容易,不用学就能掌握。几天后,里尔克又给一位不满20岁就自杀身亡的诗人写了一首诗,这首诗缓慢铺陈,到结尾处写道,“有何胜利可言,挺住意味一切”。这句话名满天下,成为格言。

里尔克1902年离开妻儿前往巴黎为罗丹写书,到第一次世界大战爆发之前,他辗转了50多个住处,这种颠沛流离的生活的确不适宜供养家庭。“伟大作品和普通生活之间有不可调和的冲突”,这个问题之后伴随了里尔克一生。不过,他在这个颠沛流离的阶段写出了长篇小说《马尔特手记》,出版了《新诗集》,他的伟大诗篇中的丰富意蕴,给他带来了资助人的倾慕。

我们进入第三部分。里尔克有两部代表作,分别是《杜伊诺哀歌》和《致俄耳浦斯的十四行诗》,它们代表了里尔克的最高成就,都是在资助人的赞助下完成的。

1909年12月,里尔克在巴黎收到一封信,玛丽侯爵夫人邀请他参加聚会。这位侯爵夫人是欧洲老贵族中的杰出代表,家中收藏艺术品的历史长达数百年。她经常在欧洲进行奢华的旅行,也常在家中大宴宾客,她会和柏林博物馆馆长聊艺术,和维也纳的学者聊哲学,她的沙龙真是往来无白丁。她邀请里尔克是因为仰慕里尔克的诗名。她称呼里尔克为“希拉费科博士”,意思是天使一样的博士,因为里尔克的本名平凡无趣。

两人结识之后,里尔克陪侯爵夫人在魏玛旅行,也去侯爵夫人的杜伊诺城堡度假。侯爵夫人提出,诗人应该在城堡定居,整个冬天,杜伊诺城堡都无人居住,诗人可以在这里找到灵感。1911年秋天,里尔克到达城堡,侯爵夫人把一支弦乐四重奏乐队请到城堡来,在面朝大海的露台上响起莫扎特的旋律。每天晚上,里尔克会陪侯爵夫人一起翻译但丁的《神曲》,侯爵夫人先翻译成德语,再由里尔克完善。

12月中旬,侯爵夫人离开城堡,留下仆人照顾里尔克。里尔克搬进城堡中视野开阔的大房间,时常会在城堡中闲逛几个小时。诗人说,我要留在这里,专注于自我,心灵就像药瓶,写着“服用之前摇匀”,过去几年我的心灵不断的摇动,却从未服用。

1912年1月的一天,里尔克从城堡出来,走向海边,他收到了一份商务信函,正想着怎么回复。外面狂风大作,大海翻滚,诗人忽然停下脚步,他似乎在狂风中听到一个召唤的声音——如果我呼喊,谁会在天使的序列中听到我?诗人站着,掏出笔记本,更多的词语来到他的脑海中,他记下这些词语。回到房间,把笔记本放到一边,回复那份信。到了晚上,诗人写完了《杜伊诺哀歌》的第一首。里尔克把诗寄给侯爵夫人。这首诗的开头是这样的——

如果我呼喊,各级天使中间有谁

听得见我?即使其中一位突然把我

拥向心头,我也会由于他的

更强健的存在而丧亡。因为美无非是

我们恰巧能够忍受的恐怖之开端,

我们之所以惊羡它,则因为它宁静得不屑于

毁灭我们。

这些诗句好像很难理解。里尔克宣称,这些诗句完全来自神启,降临到他的头脑中,仿佛是神口述给他的。这些不押韵、长短格的诗句,有点像古代的哀歌体裁。但后世的评论者并不认同“神启”这样的说辞,认为这就是灵感来临,潜意识爆发,诗人突破了语言的界限。里尔克以往写出过一些杰作,但现在,他的写作超越了杰作的范畴,升华到了先知预言的篇章。

里尔克1912年在杜伊诺城堡写出了《杜伊诺哀歌》的第一首和第二首,还写出了另外几首诗的零星段落,然后他卡壳了。做一个不恰当的比喻,武侠小说《甘十九妹》中有一个剑客,灵感爆发,创下一套剑谱,但他没有灵感时看不懂自己的剑谱,更施展不出自己的剑谱,必须等待灵感再度来临。

每当陷于困境,里尔克就会换个地方重新开始,他离开杜伊诺城堡,去威尼斯、西班牙旅行,他在柏林与钢琴教师玛格达陷入爱情,相信音乐能赋予他灵感。侯爵夫人却认为玛格达干扰了诗人,她说里尔克的职责就是孤独一人的创作,她比里尔克年长20岁,某些时候担负着母亲的角色,她给里尔克的信中有这样一番话——“天使博士,每个人都是孤独的,都必须孤独下去,必须忍受孤独,不能退缩让步,不能求助于他人,只能求助于我们自身感到的、不理解不认识的神秘存在。你这个天赋奇才的人,你这个不知感恩的人!为什么总去拯救蠢货呢?她们应该自救,如果她们不能自救,就让她们见鬼去吧。您总是挑选那些看上去愁眉苦脸的人,实际上她们并不愁苦,请相信我的话!”

第一次世界大战来临,玛丽侯爵夫人运用自己的影响力让里尔克免除兵役之苦。里尔克在慕尼黑和维也纳度过了战争岁月,一战结束后,他成了一个“无国家的人”,奥匈帝国解体,他要申请新独立的捷克斯洛伐克护照。老贵族阶层的资助大大缩水,德国货币贬值,里尔克转向瑞士寻求新的资助人。

1919年,他在瑞士苏黎世结识了南妮•文德尔利,她是一位身材矮小的家庭主妇,喜欢文学,喜欢书籍装帧,里尔克给她写信说,整个一生中,我从未觉得有谁这么亲近,这种亲近让人非常放松。

有好几位瑞士富翁都给里尔克提供了资助,南妮是其中最细心的,她会给里尔克送去睡袜、套鞋、亚麻织物、肥皂、化妆品,为他准备各式服装,时常更换服装样式。里尔克在瑞士找到落脚点,南妮就会寄来物品,满足里尔克的居住需求。一旦有了钱,里尔克就大手大脚,买珍贵版本的书,买古董桌子,他希望置身于古老物件中,这不仅仅是审美的需求,在那些老物件带来的氛围中,诗人能与人类生活建立联系,同时代的事物总是让他厌恶。“无论身在何处,我都要想象,在这里或那里的古老事物,只要我能获知它们的秘密,无限的过去就会在我面前展开。仿佛它们曾经属于我。”

挑剔的里尔克总想找到一个地方,能让自己的想象力复活,能让灵感到来,把《杜伊诺哀歌》写完。南妮为他准备了瑞士乡村的伯格城堡,屋里有古色古香的装饰,手边有歌德和莫里哀的书籍,给他雇了一个女管家。里尔克住了进去,重新开始写作。他写出了一组诗,按照他的说法,是某个夜晚,他坐在火炉边,似乎有一位老绅士坐到对面的椅子上,从一本古老的手稿中选读了一些诗,里尔克把它们抄录下来。里尔克不承认这些流畅韵律和精巧意象的诗句是自己的作品,他的目标是厚重的哀歌。没过多久,伯格城堡的宁静生活被附近新建的伐木工厂毁掉了,伐木机不断轰响。里尔克感到绝望,他在这里没有等到他所期待的灵感。

1921年,里尔克看中了瑞士瓦莱州的穆佐城堡,这座城堡建于13世纪,诗人把居住要求降到最低限度,请南妮购买烛台、枕头、防风灯,要换一个写字台、再雇两个女佣等等。里尔克当时的女友将城堡收拾妥当,两个人搬了进去,当时为他支付房租的另一位瑞士赞助人要求,诗人一定要在这里完成《杜伊诺哀歌》。但里尔克住进去之后,开始大量写信,处理家事处理出版事务,到1922年1月,他写了数百封信。

直到2月2日,情况发生变化。他开始写十四行诗,三天时间完成了25首诗,这组天赐的诗歌就是《致俄耳浦斯的十四行诗》。很快,南妮送来的新书桌到了,里尔克在这个书桌旁,再次写作哀歌。头脑中的巨大风暴让他不停地写下去,到2月11日写完收尾的第十哀歌。他写信告诉玛丽侯爵夫人,大功告成,整个哀歌都是您的,我把它称为《杜伊诺哀歌》,但是他没有给侯爵夫人寄去诗歌抄本,他要亲自朗诵给侯爵夫人听。到2月23日,他又写完了《致俄耳浦斯的十四行诗》第二部的手稿。

6月,玛丽侯爵夫人来访,里尔克花了一天时间给她朗诵《杜伊诺哀歌》,又花了一天时间给她朗诵《致俄耳浦斯的十四行诗》。这两部诗作被视为里尔克的最高成就。《杜伊诺哀歌》历时十年才完成,1912年,他在杜伊诺城堡中写下第一首,到1922年在瑞士穆佐城堡中写完第十首。

1925年12月,里尔克在穆佐城堡度过50岁生日。第二年,里尔克患了一种急性髓细胞性白血病,南妮得知后在12月赶来陪伴病重的里尔克,诗人在1926年12月29日去世。

《里尔克传》的精华内容已经解读完了,我们回顾一下知识要点。

第一,里尔克的诗人生涯颇有传奇色彩,他很早就认定自己的诗歌天赋,一生浪迹于欧洲,那些贵族家庭为他提供住处,为他创造良好的写作条件,其中最重要的一个资助人是玛丽侯爵夫人,正是在侯爵夫人的杜伊诺城堡中,里尔克开始写《杜伊诺哀歌》。十年后,他在瑞士的穆佐城堡写完这十首哀歌。

第二,里尔克认为,生活与艺术创作之间有一种古老的敌意,为了艺术创作,他离开妻儿,他一生中不断寻找灵魂伴侣,但他只能和那些具有母性力量的女性保持长久而稳定的关系。为了把人生体验推向极致,诗人可以过一种特立独行的生活,里尔克就过着特立独行的生活,他把这些体验写成诗传递给我们。

第三,德国文学家汉斯•霍尔特胡森说,里尔克过往的诗歌不乏杰作,但《杜伊诺哀歌》已经超越了杰作的范畴,升华到先知预言的篇章。他的这些诗真的来自神启吗?如果你感兴趣,可以在得到电子书中找到一本《里尔克<杜伊诺哀歌>述评》,试着去理解这一组诗。

撰稿:苗炜工作室转述:徐惟杰脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

里尔克认为,生活与艺术创作之间有一种古老的敌意,为了艺术创作,他过着特立独行的生活,把这些体验写成诗传递给我们。

-

里尔克告诉我们,人活在世,艰难又孤单,一个个人,在世上好似并排的树,枝枝叶叶或许有些呼应,但它们的根,它们盘结在地下摄取营养的根却各不相干,又沉静又孤单。