《谁怕弗吉尼亚·伍尔夫》 李迪迪解读

《谁怕弗吉尼亚·伍尔夫》| 李迪迪解读

关于作者

爱德华·阿尔比(Edward Albee,1928-2016)是继尤金·奥尼尔、田纳西·威廉斯和阿瑟·米勒之后美国最伟大的剧作家,当代美国乃至世界严肃戏剧的代表人物。自20世纪60年代以来其戏剧作品不断震撼着美国剧坛。阿尔比迄今共创作了三十余部剧作,曾获三次普利策最佳戏剧奖、两次托尼最佳戏剧奖、三次最佳戏剧文学奖、四项终身成就奖。

关于本书

《谁怕弗吉尼亚·伍尔夫?》1962年十月于百老汇首演,荣获1963年托尼奖最佳戏剧奖和纽约剧评人奖。《谁怕弗吉尼亚·伍尔夫?》是一出很长的三幕剧,发生在深夜,全部人物是年龄不同的两对夫妇。它之所以在美国受欢迎并且获奖,在于它在内容上表现了处于社会中上层的知识分子的苦恼和困扰,当然,也离不开荒诞派喜欢的主题——人与人之间的无法交流和孤独,以及由此引起的精神苦闷。在形式上,它以急风骤雨式的谩骂,发人深省和震惊观众的效果创出了前所未有的风格。虽然剧情里没有死亡,但实际上这也是一出悲剧,一出典型的现代美国悲剧。这部作品集中了阿尔比最擅长的艺术手法:写牢骚满腹的人物,表现人的孤独痛苦,语言辛辣尖刻,对骂时语言如倾盆大雨,令人震惊,发人深省。

核心内容

《谁怕弗吉尼亚·伍尔夫》是戏剧大师爱德华·阿尔比的代表作,通过两对夫妇的彻夜胡闹,揭示了现代人对于爱情、家庭、事业的各种恐惧和迷茫。面对传统社会对于男人、女人和家庭的期待,每个人都做出了各自不同的应对,有人身不由己,得过且过。有人为达目的,不择手段。也有人因为悔恨,而陷入自欺欺人的幻觉。成功与失败,真实与幻想的界限,变得模糊。但是自欺欺人的游戏无法一直玩下去,最终,每个人必须直面自己内心的爱与怕。

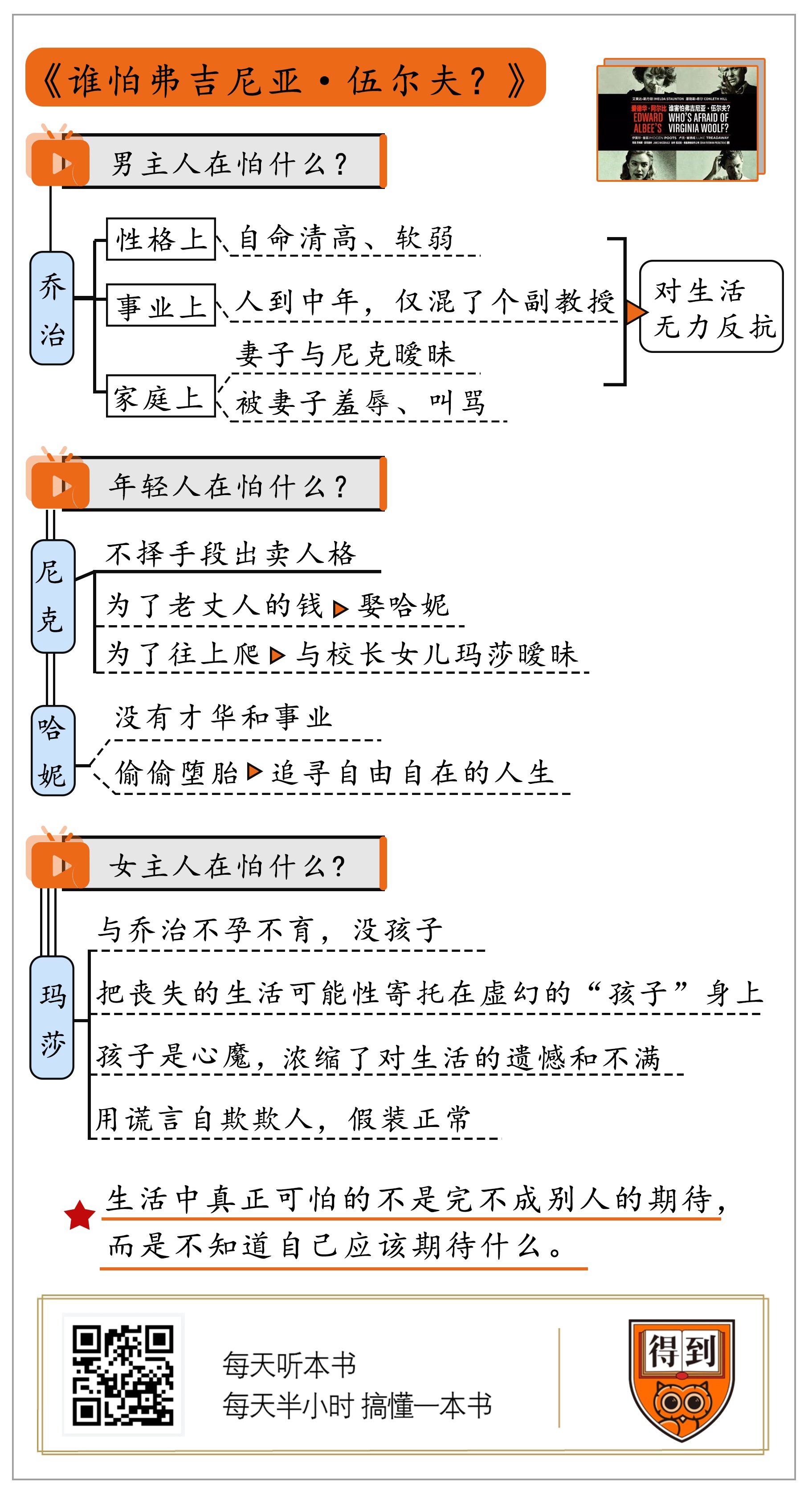

本期音频分为三部分。第一部分讲男主人在怕什么。第二部分讲年轻的客人在怕什么。第三部分讲女主人在怕什么。而搞清楚到底在怕什么,是战胜恐惧的第一步。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是戏剧大师爱德华·阿尔比的经典名作《谁怕弗吉尼亚·伍尔夫?》。

美国戏剧史上有几个里程碑式的人物,依次是尤金·奥尼尔、田纳西·威廉斯、阿瑟·米勒——这三位,每天听本书都已经做过了解读——再往下数,就是今天要说的爱德华·阿尔比了。1997年,时任美国总统比尔·克林顿,为爱德华·阿尔比颁发了美国国家人文奖章。颁奖词是这么说的:“我们的国家本来诞生于叛逆,而在爱德华·阿尔比的叛逆中,美国的戏剧重获新生。”

很多人都把阿尔比归为荒诞派。阿尔比早期有一部很有名的独幕剧叫《动物园》,里面两个素不相识的男人为争夺一张公园椅子闹出了人命。而在一部叫作《海景》的戏里,一对夫妻突发奇想,决定脱离城市生活,永远在全世界的沙滩上流浪,结果碰到了另一对海里来的蜥蜴人夫妇。还有一部戏叫作《山羊》,讲一位功成名就的建筑师,在50岁生日前夕,突然不能自拔地爱上了一只山羊……

你看,阿尔比的作品确实充满荒诞,他自己也承认深受欧洲荒诞派大师贝克特的影响。但阿尔比对“荒诞派”这个标签却无以为然,他强调自己只是在如实表现生活。而阿尔比的生活倒真也不缺荒诞:1928年,他生于华盛顿,是个无名弃婴。十八天后,他被纽约一个富人家庭收养,这才有了“爱德华·富兰克林·阿尔比三世”这个名字。从此阿尔比过上了优渥的生活,但也必须承受家庭的压抑。为了自由创作,他不惜断绝关系,离家出走,又把自己变成了孤儿。

阿尔比一生拿过各种顶级戏剧奖,包括两次托尼奖和三次半普利策戏剧奖。什么叫“三次半”呢?那就和《谁怕弗吉尼亚·伍尔夫》有关了。此剧1962年在百老汇首演,连演669场,也获得了普利策奖评委的肯定。可是普利策奖还有个顾问团,推翻了评委的决定,理由说白了就是“此剧充满负能量,亵渎美国价值观。”那年的普利策戏剧奖最后就只能空着。前面提到,克林顿总统称赞阿尔比让美国戏剧重获新生,但这里面可不是没有阻力和代价的。

此后三十年里,阿尔比凭本事“又”拿了三次普利策,但论艺术水准和传奇性,其实都不如最初那“半次”。阿尔比坚称自己拿过“三次半”普利策,体现了他的不服气和幽默感。其实阿尔比制造荒诞的一大秘诀,就是把一个看似简单明了的事实切成两半,一半是“本来应该”,一半是“只能如此”。再举个阿尔比生活里的例子:多年以后,他回到家跟养母和解,却发现养母只能接受那个著名的“爱德华·阿尔比”,而不是他本人。

说回《谁怕弗吉尼亚·伍尔夫?》,其实这部戏也和弗吉尼亚·伍尔夫本人无关。但这也并非标题党行为,因为题目里面的关键词不是“伍尔夫”,而是“怕”——这部戏通过两对夫妻的彻夜胡闹,写出了现代人对于爱情、事业、家庭的各种怕。下面我的讲解分为三部分。第一部分讲男主人在怕什么。第二部分讲年轻的客人在怕什么。第三部分讲女主人在怕什么。而搞清楚到底在怕什么,是战胜恐惧的第一步。

好,现在大幕拉开,此时已是凌晨两点。一对中年夫妻,参加完学校里的派对,疲惫地回到家。但疯狂的长夜才刚要开始——接下来他们还会喝更多酒,玩更多游戏。此剧的第一幕,就叫《乐趣与游戏》。

英语中“戏剧”和“玩”都叫play。戏和游戏,真的很像,都是旁观者越觉得好玩,当局者越觉得煎熬。先为你介绍一下两位当局者:乔治和玛莎。丈夫乔治,46岁,斯斯文文,两鬓泛白,是大学历史系副教授。妻子玛莎,52岁,模样却还很年轻,珠圆玉润,但并不肥胖,身上散发出一股母老虎般的强大气场。她是大学校长的女儿。

玛莎刚从派对回来,一到家又要乔治倒酒,明显有酗酒的毛病。而乔治听从吩咐,给玛莎倒了酒。但玛莎要求乔治给她一个吻,乔治却拒绝了。玛莎追问为什么,乔治就说:“吻了你,我会兴奋到丧失理智,非要把你强行按倒在地毯上,一会儿给客人看到了,像什么样子?”

为何乔治的回答如此阴阳怪气呢?这和话里提到的“客人”大有关系。现在介绍一下今晚登场的第二对夫妻:尼克和哈妮。尼克今年30,英俊挺拔,是生物系的新人。妻子哈妮,26岁,是个才貌平平的金发姑娘。他俩为什么非得在深夜两点登门拜访呢?原来是之前玛莎在派对上特地请他们来的。

玛莎安的什么心,乔治再清楚不过了。酗酒也好,到处勾搭男人也好,都是玛莎在宣泄对于婚姻的不满。但是大半夜的非要把小白脸请进家门,与其说是调情,不如说是在挑衅。玛莎要玩一个危险的游戏,刺激乔治,而后面乔治还专门为这个游戏起了个押头韵的名字,叫作:“羞羞男主人”。

好,现在尼克和哈妮进了门。为了缓解无话可说的尴尬,玛莎又唱起了《谁怕弗吉尼亚·伍尔夫》,这首歌刚才派对上有人唱过,逗翻全场。原来,伍尔夫(Woolf)的发音和狼(Wolf)是一样的,而《谁怕大坏狼》,是迪士尼动画片《三只小猪》里一首人人都会唱的口水歌。你要说这个谐音梗真的多好笑,也不见得,但笑,也是一种礼节。现在玛莎重新唱起这首歌,边唱边笑,尼克和哈妮也报以礼貌的笑声,唯独乔治,故作殷勤地为大家倒酒,但就是不笑。

玛莎立即揪住这点,发起今晚对乔治的第一波羞辱:她指责乔治不懂乐趣。注意,优秀戏剧里人物吵架,和电视台那种调解家庭纠纷节目里的吵架不一样,那种吵架直来直去,看似火爆,其实单调。而戏剧里的吵架讲究潜台词,一句话后面有三句话:玛莎不仅是指责乔治没有乐趣,而是在指责他不给面子,不仅是在指责乔治现在不给老婆面子,还在指责乔治在刚才学校里的派对不够合群,也就是不给举办派对的大学校长一个面子。而大学校长,前面说过,就是玛莎的父亲。

所以你看,玛莎这句话其实就是在指责乔治不尊重她父亲,指责乔治自命清高,不懂学院里的人情世故,人到中年只混了个副教授。一旁的尼克想岔开话题,就说刚才的派对很好玩,又说派对的举办者,玛莎的父亲,是个了不起的人——尼克说这话,就是没搞清楚夫妻俩吵架的潜台词,正好撞在枪口上,乔治立即跟了一句:是,他爹简直是神。玛莎和乔治眼看要撕破脸,幸好哈妮要上厕所,玛莎就陪她去了。

而玛莎再度登场时,居然换了一身“最能凸显曲线的便装”,径直走到尼克身边坐下,这显然就是她对乔治发起的第二波羞辱。玛莎一边把手搭在尼克的大腿上,一边肉麻地夸他年轻有为,脑子聪明,身体又好。而旁边尼克的妻子哈妮,竟也傻乎乎地吹嘘起尼克身体结实,还曾是中量级拳王,给玛莎提供了话题,也等于在捅乔治的刀子。可乔治却在装傻,反而告诉哈妮应该为这样的好老公感到骄傲。所以一时间,竟然三个人都在莫名其妙大说尼克好话。

玛莎眼看乔治装傻不接招,就把夸尼克转为羞辱乔治。玛莎说,当年父亲沉迷拳击,要和女婿打一场,乔治不敢应战。玛莎就偷偷戴上拳套,溜到乔治身后,叫他名字,等他一回头,就被玛莎狠狠一拳抡中下巴,打翻在地。这段糗事由玛莎绘声绘色,不无夸张地复述出来,效果比她前面唱《谁怕弗吉尼亚·伍尔夫》要好得多——这次尼克和哈妮都是发自真心地大笑起来。

乔治本人呢,故事讲到一半就悄然退场,从里屋拿出一支猎枪,走到笑话正说得眉飞色舞的玛莎背后,瞄着她的后脑。一旁的哈妮最先看到,失声尖叫。并排而坐的玛莎和尼克这才转过身,变了脸色,尖叫还有一半卡在喉咙里,乔治已扣下扳机。砰!枪口射出一把迷你阳伞……好嘛!乔治玩了这么一出,用恶作剧打败了玛莎的恶作剧故事。

这一波刚平,下一波又起了。哈妮突然问起玛莎的儿子,什么时候回家呀?一提儿子,乔治表情复杂,责怪玛莎干嘛要在外人面前提起儿子的事。玛莎却大大方方地向客人解释:原来乔治心里一直怀疑这个儿子是不是亲生的。随后夫妻二人就儿子的眼睛到底是什么颜色争论起来,玛莎坚持,儿子的眼睛跟自己一样是绿色的,正如玛莎的爹眼睛也是绿色的。而既然又说到玛莎她爹,乔治哪会放过?乔治说,玛莎她爹眼睛是红色的,因为他是一只浑身白毛的大老鼠!

这个玩笑显然有点过分,玛莎在激动中,忘了把羞辱乔治当成拐弯抹角的游戏,而直接把前面藏着掖着的都一吐为快——玛莎说,乔治根本不敢当面和她爹这么说话。自己和爹当年都看错了人。按计划,乔治应该先掌管历史系,然后接她爹的班,当校长。谁知道乔治烂泥扶不上墙,一辈子就烂在“副教授”上了。听到这里,乔治猛地砸了一瓶酒,玛莎却反而更来劲了:“副教授的薪水,还砸不起这酒,只配砸砸空瓶子!”最后,玛莎几乎大吼着给乔治定了性;“你就是一个软蛋,超级、大、软蛋!”而为了屏蔽玛莎的叫骂,乔治突然一把拉起哈妮,一边跳舞,一边急促地高唱:“谁怕弗吉尼亚·伍尔夫?弗吉尼亚·伍尔夫,弗吉尼亚·伍尔夫……”直到哈妮冲到卫生间呕吐,这场闹剧才算告一段落。

当然,这只是第一幕的结束。第一幕最惨的是乔治——但乔治确实是个“大软蛋”,他对生活的反抗,仅限于不配合傻笑,或者搞搞恶作剧,最多就是背后损人两句,却不敢和校长岳父当面打一场拳击,也不敢当场戳穿妻子和尼克的暧昧。乔治是一个事业家庭双双失意的中年人,人到中年,已无从反抗。而接下来,你会看到尼克和哈妮,这两位年轻的客人,又有着怎样的隐痛。

第二幕名叫《女巫聚会》(Walpurgisnacht,音:“伐颇各施拿特”),这是德国的春节:在四月三十日晚上,庆祝冬去春来。传说,当晚巫婆们会聚在山顶,燃起篝火,通宵念咒,驱赶冬天。后来这个传统被基督教吸收,又成了庆祝基督教圣女的节日,燃起篝火的目的变成了驱赶巫婆和邪灵。今天,这个节日成了第二个万圣节,大家穿起奇装异服,彻夜喝酒狂欢。所以你看,“女巫聚会”是一笔糊涂账,历史真真假假,内涵自相矛盾。而等你听完接下来的剧情,反过来再看,就会觉得这个标题多么恰当。

前面说到,哈妮去卫生间呕吐。玛莎则去厨房煮咖啡。客厅里只剩乔治和尼克,两位本该是情敌的男人,却通过抱怨老婆结成了短暂的知心好友。尼克说,其实当初娶哈妮,是因为哈妮怀孕了,谁知道那是一次假怀孕,医学上称之为“歇斯底里妊娠”,在这种情况下,没有怀孕的女性可以表现出和怀孕几乎一模一样的特征,月经会停止,肚子会变大。婚后,哈妮的肚子却像气球漏气一样“噗一下就瘪下去了”。

而乔治说了一则青年往事。当年,他们一帮小伙从军校放假回来,头一件事就是去酒吧。其中有个傻乎乎的男孩,曾因枪支走火误杀了自己的妈妈。就是这个男孩,跟老板说要点“波琴”,引发哄堂大笑——原来他把“波本”和“琴酒”两种酒搞混了。那一晚大家都说要点波琴。而第二天早上,小伙们终于尝到了宿醉的滋味……尼克好奇,那个误杀母亲的傻瓜男孩后来怎么样了?乔治告诉他,后来这个男孩跟他爸学开车,为了避让迎面而来的一只豪猪,撞上一棵树。男孩醒来,躺在医院床上,别人告诉他,他爹已经死了。男孩开始狂笑,一直笑到医生给他打镇静剂。最后,这个男孩被送进精神病院,三十多年来,一声不吭。

这个奇特而可怕的故事,又拉近了尼克和乔治的距离,两人开始倾吐更为黑暗的秘密。尼克说,娶哈妮也不是没有好处,因为当神父的老丈人很有钱。钱从何来,其实靠贪污信徒的捐款。乔治马上还了一个故事,说玛莎她爹的钱,其实是从第二任老婆,也就是玛莎的继母,身上弄来的。那个女人又老又丑,长了很多瘤子,却非常有钱。尼克就说,她是个女巫!这里要解释一下,为什么尼克会说“女巫”(witch)呢,其实把瘤子(warts)和有钱(rich)两个单词混在一起拼出来的,就跟前面的“波琴酒”一样。尼克这里一边刻薄地帮着乔治骂老丈人,一边也在证明自己和乔治一样,能玩文字游戏。乔治骂完老丈人靠富婆发家,尼克问,倒没听玛莎说过还有个继母嘛?乔治却说,也许这都是我编出来的。

此时玛莎带哈妮回到客厅。哈妮吐过了,酒却还没有醒,非要放音乐跳舞,只是跳得一塌糊涂。玛莎就去换了张唱片,和尼克跳起舞来,当着老公乔治的面,动作极其亲昵。玛莎边跳边给尼克说了一段乔治的往事——原来,乔治写过一本小说,里面有个喜欢喝“波琴”酒的男孩,看上去误杀了父母,却只是假装成意外……这故事尼克可是刚听过!——但尼克并没有生气乔治拿小说骗他,因为故事还有后半截:玛莎的父亲告诉乔治,只要你还在这个大学里教书,就别想出版这本破小说。玛莎把这段故事说出来,这比嘲笑乔治永远是个副教授更扎心,教书只是工作,小说却是他真正的梦想和心血。

愤怒至极的乔治自有报复方法。他说,让我们来玩个新游戏——今晚已经玩过了“羞羞男主人”,一会儿看你们的样子还要玩“睡睡女主人”,那现在就玩个“抓抓客人”的游戏吧——刚才玛莎不是说了我的第一本小说么,那书其实不值一提,现在我要告诉你们我写的第二本小说。乔治顺势就把刚才尼克告诉他老丈人贪污信徒的钱、妻子假怀孕的故事当众又说了一遍,一直说到新娘的肚子“噗一下就瘪下去了”,这时候连半醉的哈妮也听明白了是自己的故事。这还没完,乔治还特意挑明,这根本不是什么“歇斯底里妊娠”,而就是哈妮自己把孩子打掉了!哈妮被乔治戳破秘密,又冲到卫生间呕吐。而尼克一方面为了报复乔治,一方面为了讨好校长女儿,真的跟着玛莎上了楼,玩起了前面乔治所说的“睡睡女主人”的游戏,只不过,这回假戏已经真做,游戏变成了现实。

现在回看第二幕的标题,“女巫聚会”,是不是很巧妙?女巫只在尼克的文字游戏中出现过。但这两男两女可以说都在玩真真假假的把戏,互相欺骗、互相拆台,终于彻底失控。乔治为了副教授头衔,可以放弃自己的小说。而尼克更无耻,他不怕出卖自己,还可以为价高者多次出卖自己。而同样是年轻人的哈妮,虽然并没有什么才华和事业,却不想被孩子束缚住,哪怕舞跳得一塌糊涂,也要自由自在地跳下去。这是三种对于社会期待的不同回应。下一部分,就要讲玛莎,这只好像一直在伤害别人的母老虎,究竟在怕什么。

第三幕名叫《驱魔》。大幕拉开,玛莎从楼上下来,客厅里却空无一人。玛莎喊了几遍乔治的名字,无人答应。于是玛莎又给自己倒了杯酒。尼克也从楼上走了下来。玛莎怎么称呼尼克呢?软蛋。原来刚才在楼上,尼克阳痿了。尼克把责任推给喝了太多酒,但玛莎已经懒得再理尼克,反而自言自语地说起乔治。玛莎说,世上只有一个男人让她开心,那就是乔治。只有乔治一直能跟上她的新游戏,学会新的规则。此时,乔治捧着刚采的一大束花进门,玛莎高兴极了。尼克以为这对夫妻又神奇地和好了,而乔治宣布还要再玩最后一个游戏,名字叫“晒晒宝贝”。

乔治让尼克把卫生间里的哈妮也叫回来。好,现在客厅里两男两女又到齐了。乔治说起儿子——儿子就是“晒晒宝贝”里的宝贝。现在是玛莎不愿提儿子了,可乔治还是自顾自说了下去,在乔治的故事中,儿子像个精神病人,每天下午四点起床,十六岁还要玛莎帮忙洗澡……玛莎听不下去,打断了乔治,开始说自己的版本。在玛莎的版本里,他们的儿子是一个健康活泼的天使,金发碧眼,皮肤晒成古铜色,明天即将年满十六岁……说着说着,玛莎突然激动地话锋一转,说只要有乔治在,孩子就无法健康成长。

尼克觉得,所谓“晒晒宝贝”,无非是夫妻俩借着儿子,再指责对方。尼克厌倦了这套游戏,想带哈妮离开,却被乔治制止。乔治转向玛莎,说要报告一个坏消息:刚才你和尼克在楼上忙活儿的时候,我收到了一封电报……我们的儿子不会回来过十六岁生日了……因为他已经死了。在路上,为了躲避一只豪猪,他撞上了一棵树……这个故事,你应该还记得吧,是乔治小说里的情节。然而玛莎听了,却流着眼泪,对乔治半是威胁半是哀求地说:你不能杀死他!我不许你杀死他!乔治说:可是电报已经来了。玛莎说:给我看电报!乔治平静地看着玛莎,说:电报,已经被我吞下去了。而玛莎瞪着乔治,朝他脸唾了一口。乔治说:你知道规则的,但你却跟别人提起他了,所以我有权杀掉他。玛莎哭倒在地,泣不成声地说:有时候,我忘了,我忍不住……

一旁的尼克,终于有点看明白了:原来玛莎和乔治根本没有孩子,那个“孩子”只存在于夫妻俩的幻想中,像一个不戳破,就可以永远玩下去的吹牛游戏。难怪他们对于孩子的描述大相径庭,连眼睛是什么颜色这种很简单的事实都可以争论半天。震惊不已的尼克带着哈妮告辞。此时天已经亮了。玛莎靠在乔治怀里,问:只剩我们了?乔治说:对。玛莎问:一切会好起来么?乔治说:也许吧。玛莎不再说话了。乔治又轻轻哼起:“谁怕弗吉尼亚·伍尔夫,谁怕弗吉尼亚·伍尔夫?”玛莎握紧乔治的手,轻轻回答:“我怕,我怕。”

全剧到此就结束了。第三幕的标题《驱魔》,本来就是全剧的剧名,只因阿尔比偶然在街头看见“谁怕弗吉尼亚·伍尔夫”的涂鸦,才改用这个更有噱头的题目。很多年前第一次读到这个剧,我以为要驱的“魔”,只是一对中年夫妻对于不孕不育的过度反应。后来我发现自己错了。其实玛莎和乔治要的,绝不仅仅是一个孩子,而是把所有已经丧失了的生活的可能性,都寄托在这个虚幻的对象身上。这很像阿尔比的精神导师贝克特,在《等待戈多》里描绘的心态,好像一切问题只要等到戈多来了,都能解决。戈多是一个不断延迟的希望。而《谁怕弗吉尼亚·伍尔夫》更为苦涩:一切美好的可能已经丧失,人只能活在“本来应该”的假设中。其实,就算玛莎和乔治真的有一个孩子,他们恐怕还是会幻想那“本来应该”是个更优秀的孩子——正如阿尔比的养父母从来都不满意领养的阿尔比。

我还要告诉你,乔治和玛莎,正是美国国父乔治·华盛顿及其夫人的名字。阿尔比如此设计,隐喻他俩没有出生的孩子,就是美国未竟的理想,也就是通常所谓的“美国梦”。这部剧在百老汇两年连演669场的时候,美国正在经历政治、经济、文化全方位的动荡和变革。只需要举两个例子:1963年8月,马丁·路德·金在林肯纪念堂前,对着25万人发表了著名的演讲:《我有一个梦》。而三个月后,肯尼迪总统就遭到枪杀……阿尔比的戏剧虽然并未直接触及重大的时政议题,却无疑在拷问“美国梦”到底应该怎么做下去。是像尼克一样不择手段,以成败论英雄?是像哈妮一样偷偷堕胎,在有限的自由里多喘息片刻?还是像玛莎和乔治那样,用谎言自欺欺人,假装正常?

其实所有伟大的美国戏剧,都在质疑和修订“美国梦”。美国戏剧里充满了笃信美国梦的疯子,但他们一般都是独自发疯,也独自承担后果。好像只有在《谁怕弗吉尼亚·伍尔夫》里,是两个人一起疯。这虽是一个病态扭曲的游戏,可再扭曲也无法分割两人之间的感情纽带。乔治痛下决心,为玛莎驱走心魔以后,对于未来会不会好起来,只能回答“也许”。但未来不论怎么样,我相信乔治总会和玛莎在一起。在我听来,玛莎最后那句“我怕,我怕”,也有潜台词,那就是:如果你还和我在一起的话,我就不怕,我就不怕。

好,这本书的内容就说为你解读到这里了。

总结一下,《谁怕弗吉尼亚·伍尔夫》是戏剧大师爱德华·阿尔比的代表作,通过两对夫妇的彻夜胡闹,揭示了现代人对于爱情、家庭、事业的各种恐惧和迷茫。全剧分为三幕,第一幕说了男主人乔治因为清高和软弱,事业家庭双重失意。第二幕说了年轻的客人,尼克和哈妮,对于传统的社会期待,做出了各自不同的回应。尼克不择手段出卖人格往上爬,而哈妮则偷偷堕胎,只想再自由片刻。第三幕告诉我们原来孩子并不存在,只是一个心魔,它浓缩了一对中年夫妻对于人生的遗憾和不满。而除去心魔,并非万事大吉,只是一个新的开始。生活中真正可怕的不是完不成别人的期待,而是不知道自己应该期待什么。从这个意义上来说,此剧和弗吉尼亚·伍尔夫其人其作还真的有点精神相通,每天听本书解读过伍尔夫的传记,你也可以听听看。

撰稿:李迪迪 转述:徐溟旭 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.阿尔比的作品确实充满荒诞,他自己也承认深受欧洲荒诞派大师贝克特的影响。但阿尔比对“荒诞派”这个标签却无以为然,他强调自己只是在如实表现生活。

2.《谁怕弗吉尼亚·伍尔夫》是戏剧大师爱德华·阿尔比的代表作,通过两对夫妇的彻夜胡闹,揭示了现代人对于爱情、家庭、事业的各种恐惧和迷茫。