《西游记漫话》 刘玄解读

《西游记漫话》| 刘玄解读

关于作者

林庚,诗人、文学史家。1933年毕业于清华大学中文系。1933年秋出版自由体诗集《夜》,曾任《文学季刊》编委,后任燕京大学、北京大学教授。著有《春夜与窗》等诗集,及《中国文学史》《唐诗综论》等专著。

关于本书

这本书属于一个很有趣的书系,叫“大家小书”,意思是文化大家写给普通读者看的小书。这个标准,其实挺高的,在学术上要严谨可靠,语言又要通俗易懂。这本书是林庚先生对经典作品的解读:《西游记》是以童话的方式反映市民社会的英雄理想。孙悟空的形象,更多地源于市井文化;而《西游记》描绘的神魔世界,和世俗市民社会息息相关。

核心内容

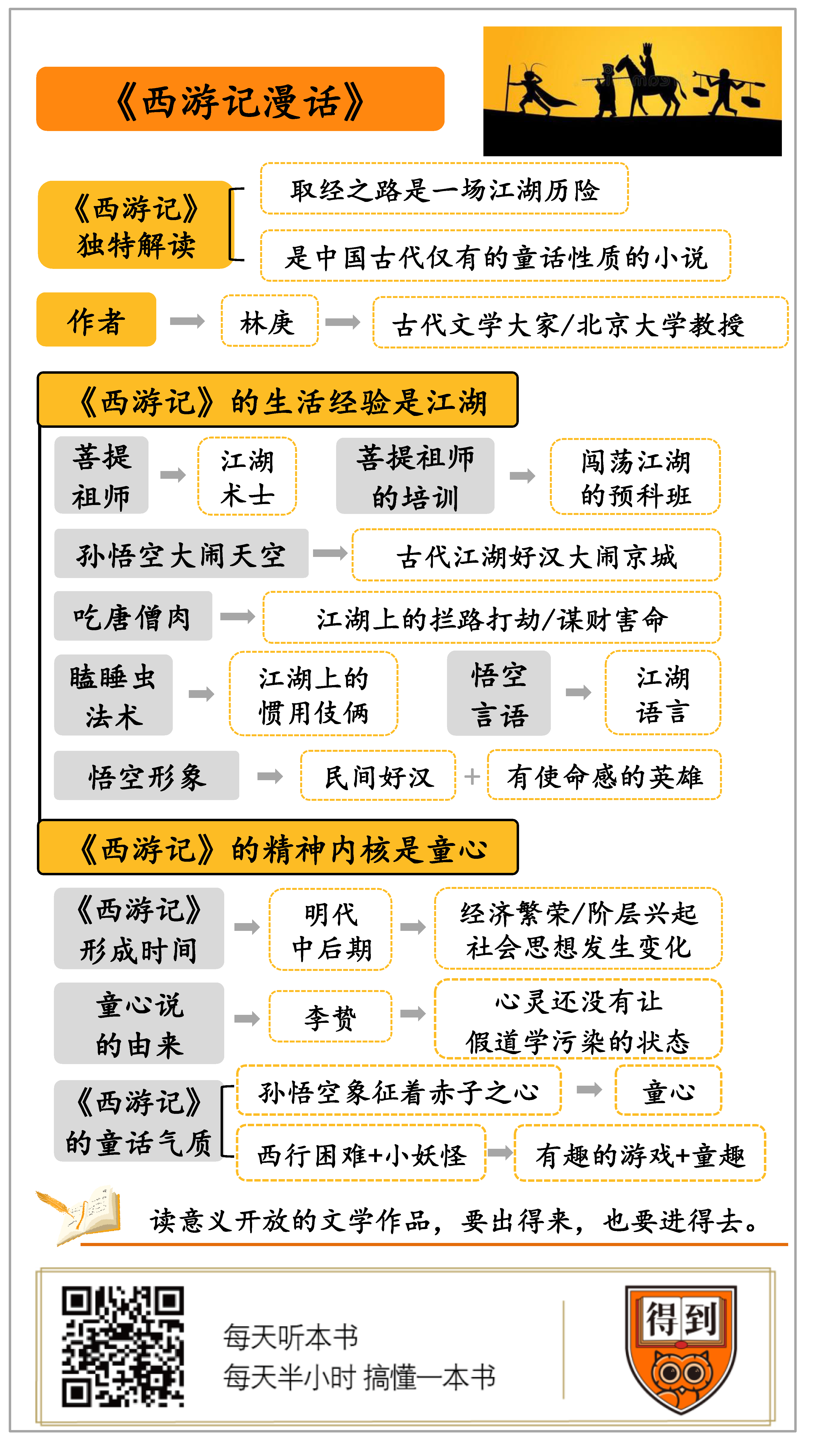

《西游记》的生活经验来自什么?《西游记》诞生于江湖,取经之路其实是一场江湖历险。

其次,《西游记》的精神内核是什么?《西游记》是中国古代仅有的有童话性质的小说,它的内核是童心,来自晚明的思想“童心说”。

你好,欢迎每天听本书。今天要为你讲一本有关《西游记》的小书,书名叫《西游记漫话》。

《西游记》是一部意义特别开放的小说。今天,我们能看到有人借《西游记》来分析社会人情,有人从《西游记》看出职场的生存哲学。20世纪80年代以前的文学批评家会说,《西游记》里有反抗精神,因为孙悟空大闹天宫这个情节反映的是中国古代的农民起义。

像古代农民起义这样的解读,有道理吗?

这本书的作者林庚先生当年就不同意这种读法。林庚先生是一位古代文学大家,他1947年开始在北京大学(当时还叫燕京大学)教书。当代很多著名的古代文学学者都是他的学生,比如曾经担任过国家图书馆馆长的任继愈,还要全国高校古代文学史教材的主编袁行霈。

林先生认为,过去说《西游记》反映农民起义其实没有充分的理由。这种解读只能说是文学批评有意的误读,借小说来表达自己的观点,但是这样,其实不利于我们理解《西游记》。

林先生最早说出这个观点是在20世纪50年代,在当时可以说非常颠覆。这种解读方法出现的环境,我们已经很陌生了。所以我今天介绍这本书给你,并不是因为这个观点特别有启发,而是林庚先生在论述过程中展现出来的视角和方法,几十年来历久弥新,很值得你了解一下。

如何理解一部像《西游记》这样,意义这么开放的文学作品?林庚先生的建议是,读书要出得来,也要进得去。出得来,就是从作品诞生的真实生活经验出发,进得去,就是能悟到作品的精神内核。在《西游记》这个具体的例子里,就是要回到明代中后期的社会环境和思想环境来理解它。

我从他这个建议出发,总结出了他读《西游记》的两个关键点:

首先,《西游记》的生活经验来自什么?他的答案是,《西游记》诞生于江湖,取经之路其实是一场江湖历险。

其次,《西游记》的精神内核是什么?他的答案是,《西游记》是中国古代仅有的有童话性质的小说,它的内核是童心,不过这个童心跟我们平时说的意思不太一样,它来自晚明的心学,具体的意思,我后面再详细解释。

下面,我们就分这两部分来说。

《西游记》讲的是唐僧师徒西天取经的故事。我们知道,他们要取的经是佛经。这么看,《西游记》很像是一本弘扬佛法的书。可实际上,《西游记》跟佛教的关系并不大。有些佛教徒甚至不太喜欢《西游记》,因为它不仅没有展现高僧玄奘的佛法造诣,还丑化了他。在古代中国,很多道士倒是对《西游记》情有独钟,他们把《西游记》看作一本道教修炼的参考书。

这种读法,就像是给小说做CT,利用特定的射线直抵本质。但是越过皮肉,等于错过了小说美妙的肌理,也会折损小说的内涵,实在可惜。这些美妙的肌理,就来自小说所借鉴的生活经验。

《西游记》借鉴的生活经验来自哪里呢?作者的答案,是江湖。

有人可能会问,《西游记》讲的不是神仙妖魔的世界吗,跟江湖有什么关系呢?仔细看的话,你就会发现,在这个世界里,不管是神仙,还是妖魔,都是一副江湖做派。

就说孙悟空的第一个师父菩提祖师吧。孙悟空最初来到门下要拜师的时候,菩提祖师就问他:道字门中有三百六十旁门,你想学哪一门?然后一一介绍了各个门。孙悟空回答说:师父,我是个老实人,不懂得打市语。打市语,就是说菩提祖师介绍各个门,用的都是江湖隐语。

后来,孙悟空学会了变化之术,到处卖弄。菩提祖师生气了,要把孙悟空逐出师门,他是这么说的:这个工夫,可好在人前卖弄?假如别人见你有,必要求你。你不教他,他就要害你。这话听着哪有神仙的超然,根本就是在说江湖上自保的常识。

作者说,菩提祖师看似是个世外高人,这其实是小说用的障眼法。这个形象应该是参考现实中的江湖术士写出来的。菩提祖师从打坐参禅到阴阳五行什么都能教,正是因为江湖术士大多都是这样,三教九流什么都沾一点。所以,菩提祖师这里,很像是一个闯荡江湖的预科班。

如果这个例子,你觉得说服力还不够,我们再来看看《西游记》开篇的大戏,大闹天宫。

孙悟空为什么要大闹天宫?过去最常见的解释是他有反抗精神,但是我们稍微回忆一下大闹天宫的情节,就会发现孙悟空从来都没想过要推翻统治。他第一次闹天宫,是因为玉皇大帝封他当弼马温,是个不入流的小官。他闹了一场,得了个“齐天大圣”的称号,就欢天喜地回来做神仙了。他第二次闹,是因为王母娘娘的蟠桃盛会没请他,他觉得受辱了。但他没有武力杀进天宫,而是偷桃、偷酒、偷仙丹,四处捣乱。玉皇大帝派天兵去抓他的时候,发了一个文件,上面列了孙悟空的几大罪状,全都跟偷有关,没有一条是说他要造反的。

反抗精神这个理由,似乎不太成立。作者说,用江湖逻辑分析,大闹天宫这个情节就很好理解了。如果把大闹天宫还原到人间,它就等于古代的江湖好汉大闹京城。这种故事,宋代以来流传的很多,因为它们体现了行走江湖的一个重要准则——闯荡京都好出名。

作者在书里举了好几个故事做例子,其中有一个很有名,就是《七侠五义》里的白玉堂闹东京。白玉堂有一群结拜兄弟,几个人自称是五鼠。当时的皇帝赏识武将展昭,给他封了一个称号,叫御猫。白玉堂就不服了。他闹到了东京,先是跟展昭比武,然后又闯进皇宫内苑。白玉堂自己也知道,这犯的可是死罪,但他很豪气地说:既然到了东京,不如到皇宫内走走,也不枉我白玉堂虚生一世,哪怕从此倾生,也可以名传天下。

孙悟空非要当“齐天大圣”,其实也一样,是想要名传天下。因为名声就是闯荡江湖的本钱,孙悟空自己很清楚这一点。在取经路上,他经常拿名声来震慑对手。三打白骨精之后,唐僧误会孙悟空,要把他赶走。孙悟空走之前,还特别嘱咐沙僧:如果有妖精要抓师傅,你就说老孙是他大徒弟,西方毛怪,闻我的手段,不敢伤我师父。

作者进一步说,理解了《西游记》的生活经验来自江湖,我们就会明白,如果抛开小说在隐喻层面的意义看,《西游记》真正的故事主线,不是求取真经,而是江湖历险。

我们知道,《西游记》是从玄奘取经的记录《大唐西域记》演化而来的,孙悟空这个角色是在故事的流传中才出现的。本来,玄奘法师才是这个故事当之无愧的主角,小说不该从孙悟空讲起。但是,孙悟空慢慢抢占了主角的地位,正是在这个过程中,西天取经这条故事主线也跟着变味了。“取经”成了一个虚有其表的外壳,故事主线成了孙悟空闯荡江湖的历险。

我来稍微解释一下。在最初的《大唐西域记》里,就已经有食人鬼、狮子国这样的传说,有一点神怪鬼魅的色彩。后来的戏曲、小说就个在这基础上充实、丰富,逐渐演绎成了《西游记》的神魔世界。在这个过程里,充实、丰富这段故事的材料,肯定是讲故事的人和听故事的人都熟悉的经验,因为他们肯定要通过熟悉的经验来推想和接受取经故事。

作者认为,这个熟悉的经验,就是江湖经验。我们知道,像《西游记》这样的古代长篇小说,都是从说书发展来的。说书本身就是江湖营生,听书的人很多也都是市井小民。明代商业发达,这些市井小民不再做农民,开始从事贩运、买卖,常年要在江湖上奔波。所以,不管是讲故事的人还是听故事的人,他们所熟悉的经验,都是走江湖的经验。

我们再回到小说来分析一下。西天取经有一个设定,唐僧要经历九九八十一难,才能取得真经。路上的劫难,大多都是妖怪要抓住唐僧,吃唐僧肉。你想想,对孙悟空来说,这不就相当于江湖上的拦路打劫吗?而且,这些妖怪往往占山为王,平时就打家劫舍,谋财害命,是不是跟《水浒》等等小说常见的山大王差不多?

我们随便举个例子。取经开始不久,唐僧师徒来到观音院,这里有个老和尚,和附近的妖怪黑熊精往来密切。老和尚看到唐僧的袈裟是个稀世珍宝,就生了谋财害命的心。寺院的和尚打劫来往客商的故事在其他的明代小说里很常见,就是因为这是客商走江湖的真实经验。

另外,《西游记》里还经常写到用瞌睡虫这样的法术把人迷晕,孙悟空就用过这招,这招还原到人间,就是江湖惯用的伎俩,下蒙汗药。碰到强盗妖怪,孙悟空经常说,造化造化,买卖上门了;或者,照顾老孙一场生意。这些也都是江湖上的语言。

说到这里,相信你已经接受作者的观点了。如果抛开小说在隐喻层面可能的意义,《西游记》的故事,完全可以理解成孙悟空闯荡江湖的历险。他拜师学艺学到了本事,又通过大闹天宫挣得了名声,为闯荡江湖做好了准备。接下来,他在西天之行遇到的各种劫难和危险,都是古代常见的江湖风波的翻版。如果离开这样的生活经验,西天取经就只剩下一个干巴巴的故事框架了。

这样说,喜欢孙悟空的人可能会质疑,难道孙悟空就是个普通的好汉,和其他古代小说、戏曲里的好汉都差不多吗?

作者并不是这个意思。在他看来,孙悟空的形象肯定是参考了民间的好汉传说形成的,但同时,他还有一般好汉没有的伟大使命——护僧求法。孙悟空不像唐僧那样虔诚的信奉佛教,甚至经常嘲弄佛门弟子。最后,他们来到西方,如来的弟子见唐僧没有礼物,就给了他无字经文。孙悟空回来痛骂他们。作者说,这里可以明显看出来,皈依佛教,并没有改变孙悟空的个性和想法。他对修成正果的兴趣或许没有那么大,对孙悟空来说,西行本身就是意义,让他能够展现英雄本色,让他的自我价值真正得到世人的认可。

正是这个使命,给他带来一系列挑战,让他的行动有了使命感和自觉性。挑战,是促成英雄的契机。英雄成为英雄,往往不是因为他做了什么,而是他意识到自己承担的使命,全身心投入其中。这些东西,让孙悟空超越了白玉堂那些好汉,成为英雄。

但是,孙悟空跟一般我们熟悉的英雄又不太一样。英雄大多都有点悲情,可孙悟空是个乐观的英雄。为什么孙悟空是乐观的呢?这就要从小说的精神内核来理解了。第二部分,我们就来回答这个问题。

我们熟悉的《西游记》小说最终形成的时间,是明代中后期。当时,社会正在急剧变化,商品经济繁荣,市民阶层兴起,整个社会的思想也跟着发生急剧的变化。当时有一位诗人叫李梦阳,他很早就发现了社会的弊病,他说:儒家正统的道义都变得徒有其名,很多人只是虚伪地遵循道义。在他看来,虚伪的遵循道义也不是不能接受,至少比反叛要好。

但是,像李梦阳这样的保守者忘记了,反叛正是因为虚伪。在这个虚伪的社会环境里,文人中开始有了反叛者。比如编辑“三言二拍”的冯梦龙,他说,自己编写很多爱情故事,是要借男女之真情,发名教之伪药,意思是是用真情来抵抗社会的虚伪。在古代中国,这绝对是一种全新的价值标准,就是“真”。而在那时候,把这个“真”字贯彻得最彻底的,要数晚明的思想家李贽了。

李贽是个奇人,他行为放诞不羁,在民间讲学,还收女弟子,在保守文人眼里绝对是异端。他说话也很犀利,批评的矛头直指儒家的圣人孔子和朱熹,还反过来为普通百姓说话,说市井小夫的言谈,才是有德之言。在当时,也是石破天惊的言论。他在思想上主要的贡献,就是把“真”这个从市井文学中提炼出来的概念,放到了当时流行的王阳明心学的体系里。这样,就诞生了他的著名思想,“童心说”。

李贽说:夫童心者,真心也。夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。他说的童心,就是一种心灵还没有让假道学污染的状态。在他看来,人越是社会化,越是适应了社会对人的塑造,就越背离最初的状态。于是,他把当时思想领域中真和假的对立,转换成了童心和社会的对立。在明代中后期的叛逆思想里,李贽这样的表达是最明快的,也是最有锋芒的。

李贽最后死在了监狱里,他的思想也没有解决晚明的社会问题。所以,童心说作为一种思想,在现实中或许是失败了,但是,它在艺术上却取得了成功,成功的标志就是《西游记》。

《西游记》和李贽思想的关系,除了内在精神一致,还有一个间接的证据。我们现在能看到的《西游记》最早的评点本,据说就是李贽评点的。在明代,评点小说的人往往会按照自己的意思修改小说。所以,评点者也可以理解为小说的半个作者。这样看的话,说这部小说体现了他的思想,也不为过。

在李贽的评点里,还直接用“童心说”解释了《西游记》。举个例子,孙悟空拜师的时候,师父要为他起个名字,就说:既然是个猢狲,干脆就姓孙吧。在这里,评点的人说:孙这个字,一边是儿子的子,一边是大小的小,都跟儿童有关。所以孙悟空象征着赤子之心,赤子之心就是童心。在评论孙悟空拜见玉皇大帝的时候,评点干脆就把孙悟空和天庭的对立,等同于没有被社会污染的童心和虚伪的社会风气之间的对立。他还很刻薄地说骂了一句天庭,说他们是一等君子猢狲在礼内作耍。

我们当然不是说,李贽的评点就是《西游记》的正确解释,而是想说,种种证据都在告诉我们,“童心说”或许更接近小说原本的精神内核。林庚先生就顺着这个内核,站在今天的角度,继续分析下去。在他看来,《西游记》里孙悟空那种自由不羁,超越一切束缚的精神状态,正是李贽思想的一种反应,也是明代中后期社会思潮的反应。这让《西游记》很像是一部童话。在中国历史上,没有第二部古代长篇小说有这种气质。

而最能体现《西游记》童话气质的一点,就是它的游戏性了。

孙悟空一路西行,遇到的各种困难,在他眼里都像是兴致盎然的游戏。这一点,很像是英国童话《彼得·潘》。他们师徒一行来到朱紫国,看到国王挂出一条榜文,求名医治病。孙悟空满心欢喜,说先不取经了,等老孙做个医生耍耍。能做个医生耍耍,当然不妨捉几个妖怪耍耍。在猪八戒的老家高老庄的时候,他就直接问高老,自己想拿几个妖怪耍耍,不知府上有多少妖怪。

孙悟空跟妖怪打架,经常跑到妖怪肚子里,在里面打秋千,翻跟头,简直是个无法无天的顽童。有一次,他玩了一番,又跳出妖怪的肚子,把绳子系在妖怪的心肝上,用手牵着妖怪飘荡。小说从小妖怪的角度描写了这个画面,就像是在写小孩子放风筝的游戏,特别有童趣。

孙悟空把出生入死都看成有趣的游戏,所以总是轻松自如。小孩子做游戏不也是这样吗?生而复死,死而复生,就看一时的兴致和需要。孙悟空的乐观,正是来自这种游戏精神。

在《西游记》里,一切都像是游戏一样。所以,孙悟空虽然也像江湖人士会偷、会骗,但他的偷和骗跟成人世界很不一样。有一回,有个妖怪派两个小妖用法宝去降伏孙悟空。孙悟空看到之后,想把这两件法宝弄到手。他就想了个办法,想通过打赌,骗走这两个小妖怪的宝贝。一来二去,他骗得小妖怪答应了,妖怪说:我有两件宝贝,换你一件宝贝,若要反悔,一年四季生病。孙悟空赶紧回复说,我绝不反悔,如果反悔,也照你,一年四季生病。是不是很孩子气?小孩子碰到一块,各自拿来喜欢的东西,很喜欢互相交换,还经常怕对方反悔,要赌咒发誓一番。这样的骗,换到成人世界的故事里肯定不能成立。

所以,作者说《西游记》很像我们今天说的童话。小说里的很多画面,都是透过儿童的眼睛去看的。整个神魔的世界,就是一个动物王国。熊、牛、鹿、虎、蝎子、老鼠、蜘蛛、犀牛,都能修炼成精。可就算成了精,还都保留了他们的特征和习性,盘丝洞的蜘蛛精会结网,而孙悟空为了对付他们,会变成他们的天敌鹰,展开一场飞禽与昆虫的大战。这就是儿童的趣味。

作者还提到一点。他说,《水浒》《三国》几乎不写小喽啰,但是你回想一下,《西游记》经常写小妖怪,这也是童趣的表现。有一回,一个小妖怪要回去给大王报告消息,小说里写,他进洞之前,先把旗子磨一磨,还摇着铃,口中念念有词,最后才撞上厅来报道。这个画面,写得非常有趣。成人不会留心这样的事,孩子才会关注这样的事情。

这大概也就是为什么,所有的孩子,都喜欢《西游记》。

《西游记漫话》这本书,就讲到这里。文学作品的意义是开放的,怎么解读是读者的自由。而《西游记》又是一部意义特别开放的作品,所以它的解读角度特别多。在古代中国,很多人都觉得《西游记》是一部讲修行的书。而今天,有人从《西游记》体悟社会人情,有人在《西游记》中读出了职场规则。这些解读都各有道理。这本小书,不过是各种读法中的一种而已。

但我喜欢它的读法,因为林庚的读法既朴实又到位,而且经常有让人会心一笑的精彩见解。读这本书,就是一个在出入之间不断追问,在追问之中一步步接近《西游记》内涵的过程。所以,也推荐你去读读这本不算厚的小书。

撰稿、讲述:刘玄 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.挑战,是促成英雄的契机。英雄成为英雄,往往不是因为他做了什么,而是他意识到自己承担的使命,全身心投入其中。

2.小孩子做游戏不也是这样吗?生而复死,死而复生,就看一时的兴致和需要。孙悟空的乐观,正是来自这种游戏精神。