《被掩埋的巨人》 黄昱宁工作室解读

《被掩埋的巨人》| 黄昱宁工作室解读

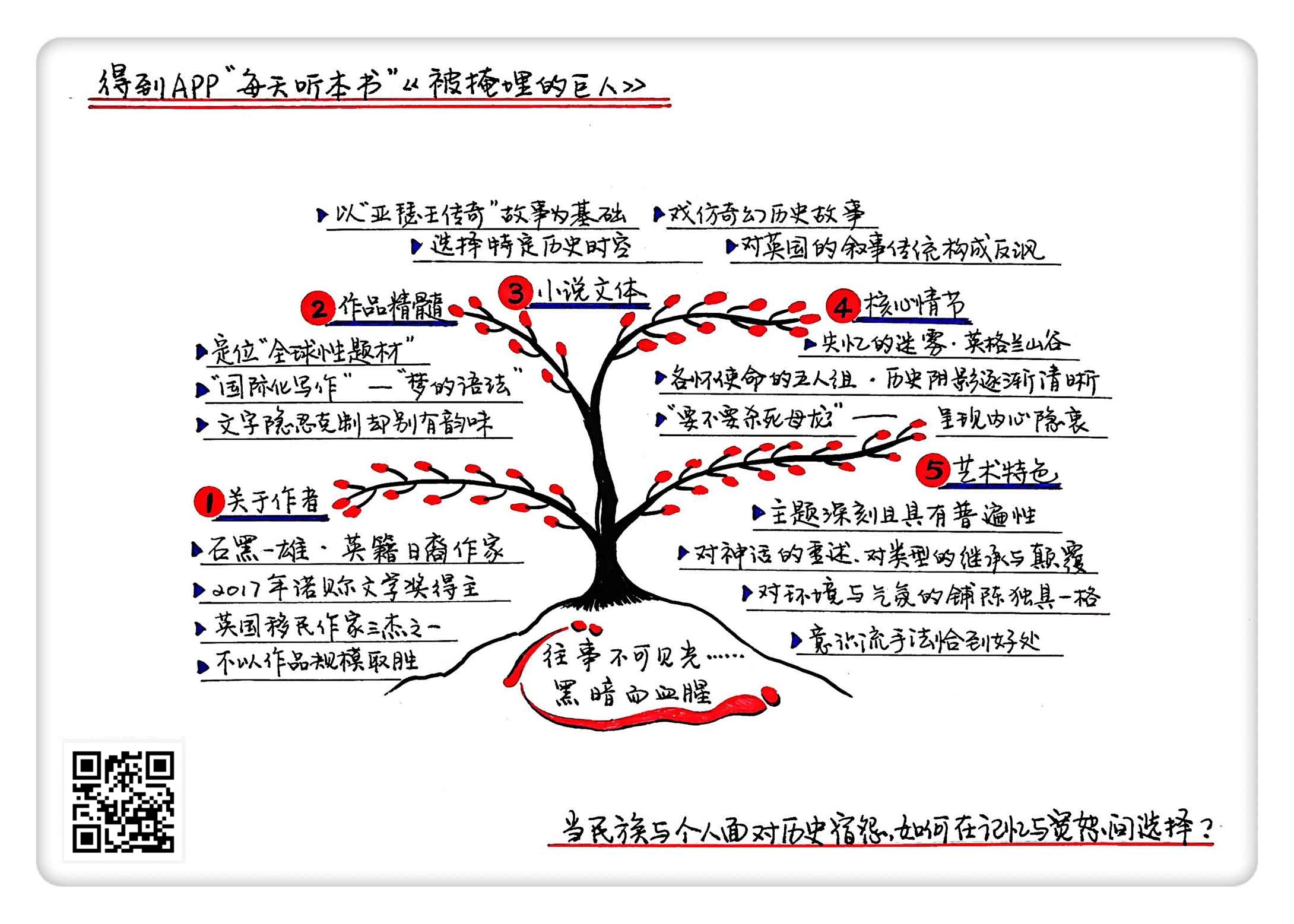

关于作者

2017年诺贝尔文学奖得主、英籍日裔作家石黑一雄,早就是当代文学史上拿过大奖、得到定评、上了教材的人物,他接受的整套英式教育奠定了他的写作底色。按照诺奖的官方说法,石黑一雄的作品具有强大的情感力量,揭示了我们与世界虚幻的连接感之下的深渊,作品中反复出现的主题是记忆、时间和自我欺骗。在代表作《长日将尽》之后,石黑一雄开始明确把自己的小说定位在全球性题材的国际化写作上,这种国际化的努力,为他的最终获奖起到了举足轻重的作用。

关于本书

《被掩埋的巨人》整体结构以及基本情节和人物,延续并改写了英国家喻户晓的亚瑟王故事,通过五个分别来自不列颠和撒克逊、怀着不同目的的平民和骑士一同上路寻找失去记忆的奇幻经历,探讨个体和群体如何对待记忆、时间和自我欺骗。随着故事的推进,历史的阴影在雾霭中越来越清晰,这几个主要人物的行为也将改变这片土地的权力结构。

核心内容

《被掩埋的巨人》在写作风格上的探索和突破,以及对主题的升华和扩展,成为石黑一雄最终获奖不可或缺的砝码,完全可以将它视为石黑一雄多年写作的一次阶段性总结。小说的主题深刻而具有普遍性;在叙事策略上,这部小说与其源头故事的关系处理得非常娴熟,比例合适、分寸得当;此外,小说对于环境与气氛的铺陈独具一格,意识流手法运用恰到好处。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是2017年诺贝尔文学奖获得者石黑一雄的作品《被掩埋的巨人》。

进入故事之前,我们照例审视一下作者本人。2017年诺贝尔文学奖公布之后,石黑一雄就置身于聚光灯中。关于他的材料铺天盖地,我们删繁就简,大致梳理一条脉络,重在澄清边界、辨析概念。因为你只有搞清楚他不是什么,才能真正了解他是什么。

首先,石黑一雄获得诺奖并不是真正意义上的冷门,除非你把博彩公司的榜单当成官方钦定的热门。石黑一雄早就是当代文学史上拿过大奖、得到定评、上了教材的人物,近年来他没有被博彩公司盯上只是因为他新作不多且为人低调,不太刷存在感而已。其次,不要想当然地将石黑一雄归入日系作家,规范的说法是“英籍日裔作家”,但石黑一雄跟米兰·昆德拉、纳博科夫这样成名以后移民的作家也不大一样。

石黑一雄1954年生于日本长崎,五岁就跟着身为海洋学家的父亲搬家到英国。按石黑一雄本人的说法,那本来是一次“短期旅行”,机缘凑巧才促成最终的举家定居。五岁的年纪完全来得及置换母语,所以石黑一雄此后接受的整套英式教育奠定了他写作的底子。他在东英吉利大学创意写作课程的老师是英国学院派作家的代表人物布雷德伯里,而后者的另一个鼎鼎大名的学生就是英国国民作家伊恩·麦克尤恩。石黑一雄在一次访谈里开出对他影响深远的书单,几乎全是狄更斯这样的英国古典作家。所以,毫无疑问,从各种意义上说,他都是个英国作家。

话说回来,你也不要以为,石黑一雄的成名,就与他的特定背景毫无关联。石黑一雄成长起来的年月,正是整个世界开始拥抱全球化的时代。石黑一雄与鲁西迪、奈保尔并称英语移民作家三杰,有时候这个名单里还会加上一个从南非移居英国的库切。这些笼统却便于记忆的标签对一个初露头角的年轻作家而言,至少在开始的时候不是件坏事。顺便说一句,以上提到的四个人,目前只有鲁西迪尚未拿到诺贝尔奖。

石黑一雄并不是诺贝尔奖历史上常见的那种以作品规模和体量取胜的作家。如果作量化分析的话,石黑一雄成名比较早,作品却不算多。他获奖之后,应该会有更多研究他的论文出现——对于这些研究者而言,好消息是你只需要看七部长篇,一部中短篇集,坏消息是石黑一雄的文字里充满不确定性,要从里面抓住确凿的适合分析的线索,可能比想象的更难。因为从表面上看,他的这些作品涉及的题材很广泛,你基本上看不到身份认同困境之类的移民作家典型话题,甚至看不到与当下现实生活有强烈关联的内容——他宁愿写历史故事,写未来世界,宁愿拉开一段距离,为他想表达的东西寻找遥远的背景。

毫无疑问,石黑一雄迄今最重要的作品是1986年获得英语文学最高奖布克奖的《长日将尽》。你会从小说男主人公——英国管家的自述中读到典型的英国式的人物、景物和思维。这位管家的一生都在骗自己,徒劳地坚守日不落帝国的昔日荣光。石黑一雄也写过他本人成年以后就几乎不去的东方,但他笔下的东方都是碎片化的,雾蒙蒙的。它们既与整个西方社会对神秘东方的想象大致合拍,又带着石黑一雄本人朦胧的童年记忆和血缘归属。归根结底,这些都是表象,石黑一雄本人谈及自己的作品总是说“精髓不在背景”。

那么精髓究竟在哪里?诺奖的官方说法很值得参考:小说具有强大的情感力量,揭示了我们与世界虚幻的连接感之下的深渊,作品中反复出现的主题是记忆、时间和自我欺骗。这话听着有点玄乎,但你在系统读完石黑一雄的所有作品之后,会觉得这个概括相当精准。

尤其值得注意的是,在代表作《长日将尽》之后,石黑一雄开始明确地把自己的小说定位在“全球性题材”的“国际化写作”上。他试图为这种写作定义规则,最终把它形容成“梦的语法”。这种国际化的努力,为他的最终获奖,起到了举足轻重的作用。这也就可以解释,为什么他的作品,创作时间越晚,越是充满幻想和隐喻。《被掩埋的巨人》近二十万字,出版于2015年,在此之前石黑一雄有整整十年未曾发表长篇小说。无论从什么角度看,这部小说都体现了石黑一雄后期作品的典型特征,上面提到的那些关键词,我们可以在文本中一一验证。

小说以亚瑟王传奇故事为基础,整个文体都是对奇幻历史故事的戏仿。也就是说,如果你是奇幻故事爱好者,完全可以把它看成亚瑟王传奇的续篇。小说在表面上也遵循奇幻故事的某些基本法则。当然,往深里看,你又能发现很多溢出框架的东西,逼你展开更深层次的思考。

中国读者在阅读这本书时,会碰到的一大障碍是,西方读者对于亚瑟王传奇是耳熟能详的,石黑一雄在小说中可以不必多做解释。有这点默契在,无论石黑一雄对于这些典故做怎样的引用、改造甚至颠覆,西方读者都比较容易领会,但在中国,我们还是需要首先交代一下什么是亚瑟王传奇。

从大约公元九世纪起,欧洲就开始流传以英王亚瑟为中心的传奇故事,但只是零零碎碎散见于各种游吟诗、口述文学作品或者编年史中的只言片语。真正让这些故事连成一体、广为流传,完成正统化、经典化过程的是英国作家马洛礼根据这些材料整理并撰写的《亚瑟王之死》。

这本书在1485年被大量印制,甚至成为英国印刷史上的一件大事。15世纪的英国,由内而外,正在变得日益稳定而强大。相应的,自上而下,都迫切期待来自本土的英雄故事和开国神话。马洛礼在《亚瑟王之死》的前言中说,“那些贵人雅士迫切要求我印行这部书,因为他就出生在英格兰,而且是我们英格兰人自己的国王。”

《亚瑟王之死》这本书确实提供了当时的君主和民众所需要的一切:在故事里,亚瑟王拥有正统不列颠王族血统,先是流落民间,再是神奇地拔出石头里的宝剑,认祖归宗,建功立业。在故事里,他率领不列颠人民击退北方的撒克逊人的入侵,造就了不列颠王朝的空前繁荣。在此之后,故事的重心开始转向亚瑟王身边的圆桌骑士,他们争夺圣杯的故事不仅好看,而且也吻合基督教在英国日趋兴旺的传播轨迹。基督教新教最终之所以成为英国的国教,其广泛的民间基础也直接反映在文本中。可以这么说,亚瑟王的故事,作为英国传奇故事的正典,是天时地利人和的产物。

不过,这个轰轰烈烈的故事,究竟能在何种程度上对应英国历史,却是一个有点棘手的问题。历史学家只能告诉你,以现有的历史材料看,这些故事源自何处已经无处可考,是否以某个历史人物为基础也不能确定。普遍认为,传说故事发生在公元五到六世纪,对于这段历史,如今可供追溯的史料并不多。然而,无论如何,并没有迹象表明,这段时间里出现过一个统一、发达、强盛的、与亚瑟王朝相似的不列颠政权。

自从罗马帝国在五世纪初衰落,进而撤离不列颠群岛之后,这片土地基本上就陷入生灵涂炭。盎格鲁、撒克逊、朱特人等等,从五世纪中叶起陆续侵入不列颠,打打杀杀一直到七世纪初才建立起七个相对稳定的政权,各自割据一方,即所谓的“七国时代”。在这个漫长的动荡时代里,本土大量不列颠人被杀戮、沦为奴隶或被入侵者同化,形成后来的英吉利人。当然,可想而知,从外来者到在本地定居再到互相争夺地盘和资源,撒克逊等外族移民也同样承受过不少无妄之灾。总体上,在语焉不详的英格兰正史上,这是一幅惨淡、复杂、混沌的画面。

两相对照,我们不难看出其中的微妙甚至尴尬之处。传奇故事当然不必与正史亦步亦趋,但是像这样形成巨大反差的,还是能让人玩味良久。在历史难以言说之处,文学往往就大有用武之地。石黑一雄敏锐地抓住了这一点,将小说《被掩埋的巨人》放置在这个特定的时空环境里,从一开始就对英国的叙事传统构成了反讽。一个历史学家无法定义却被辉煌的神话故事照亮的时代,到了石黑一雄笔下,只用了一个词、一个意象就准确勾勒出来了。这个词就是:迷雾。

下面让我们走进这个故事。刚才说到的这团诡异的迷雾,从小说一开头就压在所有人物的头顶。这团诡异的迷雾是导致英格兰山谷中的人们失忆的原因。这团雾既是奇幻小说的典型情节,又像我们刚才说到的那样,与那段历史本身的混沌状态大致吻合。本土的不列颠人和异族撒克逊人生活在一起,彼此相识,比邻而居。虽然双方没有兵戎相见,空气里却弥漫着莫名其妙的敌意,小范围冲突和猜忌不断。然而记忆似有若无,谁也说不清究竟之前发生过什么。

我们在看开头几章的时候,可能会有点晕,因为小说跟着人物的叙述走,从不同人物的视角分别切入,并没有一次性交代前因后果。这些处在记忆混沌状态中的人物,所有的交代都是碎片式的,所以你很难一下子搞懂他们之间的关系。

小说的核心情节是奇幻小说的经典套路:各怀使命的五个人结伴,一同踏上艰辛旅程,他们的活动范围似乎一直在临近的村落、树林、修道院里,在不列颠人和撒克逊人各自的聚居区来回穿梭。首先出场的是一对不列颠老夫妇埃克索和比特丽丝,他们在村里地位低微,甚至被剥夺了晚上用蜡烛的权利。凭着残存的记忆,他们认定眼下唯一的目标是往东走,到某个村子里去寻找他们的儿子,尽管儿子如今到底是什么状况,当初为什么会离开,他们一点也想不起来。

在经过一个撒克逊人的村子时,夫妇俩目睹村民遭受所谓食人兽的攻击——这似乎也是奇幻小说的标配情节。有人不幸丧生,还有个叫埃德温的小男孩被绑架。一位名叫维斯坦的撒克逊武士充当了英雄,救下埃德温,并且希望带着埃德温跟埃克索夫妇俩一同上路。他提出的理由是:撒克逊村民认为埃德温身上的伤口是被食人兽咬伤的,而按照当地的迷信,这样的伤口会祸害别人,所以男孩留在村里可能被杀死,只有被不信这一套的不列颠人带到自己的地盘才可能保住性命。而维斯坦自己虽然有任务在身,还是可以陪他们走一段路,这样可以保证各位的安全。

从读者的角度看,维斯坦这种说法多少有些可疑。而维斯坦自己也曾交代,他的血统虽然是正宗的撒克逊人,却是在不列颠人的区域里长大的。这个从一开始就似乎具备了某种“无间道”性质的人物,其立场和目的都是一个谜。

无论如何,四个人一起上了路。翻山越岭的时候遇上不列颠布雷纳斯爵爷的守军,维斯坦只能杀了他才能过这一关。在此过程中,第五个人物登场,他是一位年迈的骑士。此人似乎对布雷纳斯爵爷的飞扬跋扈心存不满,认为这位实权人物正在毁掉来之不易的和平;但同时,他也对维斯坦心存顾虑。维斯坦声称他此行的真正目的是杀掉一直在这个国家游荡的母龙魁瑞格,因为那团迷雾其实就是她持续喷出的气息,这一点当然也符合迫切想追回回忆的埃克索夫妇的利益。老骑士听了此话反应激烈,表示杀死母龙应该是他的工作,因为这是已经去世的亚瑟王亲自授予他的任务。

现在可以介绍一下这位老骑士的身份了。他名叫高文,是亚瑟王传奇里的一个重要角色,亚瑟王的亲外甥,圆桌骑士中最风度翩翩的一位,据说白马王子这个词儿最早就是形容他的。有关高文的事迹我们可以在各种各样的民间传说里看到,不过其形象基本一致,完全找不到道德污点。因其完美无瑕,他甚至受到太阳的恩赐,在正午的阳光下力大无敌。尽管对女人彬彬有礼,但高文的情史简单到几乎等于空白,没有什么女色可以影响到他的行为轨迹。说实话,这个过于完美的形象在原来的民间故事里多少有点苍白和无聊。

然而在《被掩埋的巨人》中,垂垂老矣的高文从一出场就开始显露出凡人的弱点。他力不从心,把更多的时间用来观察正值壮年的撒克逊武士维斯坦如何冲锋陷阵。我们明显能感到高文想阻止维斯坦去杀死母龙,但他吞吞吐吐不肯透露原委,也没有能力捆住维斯坦的手脚,只能先跟上大部队监视他们的行动。

从高文口中,我们得知亚瑟王已经在多年前死去,当权的布雷纳斯爵爷从来就不是那种秉持理想之人,如今真正在守护着骑士荣耀的只有高文和他的那匹老马。与此同时,高文、埃克索和维斯坦似乎在若干年前都有交集,隐约的记忆在三人之间萦绕盘桓,但没有人说破。故事进行到后面,我们还会发现,高文不再是传说中的那种浑身充满正能量的行动派,而是常常只能无奈地浮想联翩,甚至还会想起他年轻时错过的美丽女人。

不管怎么说,至此,这一行五人的“屠龙队”算是凑齐了。在一般的奇幻故事里,接下来的艰辛历程应该是重点,各种曲折的转折、奇特壮丽的意象都应该堆砌在这里。但石黑一雄显然无意在一般框架里流连,那些本来可能洒足狗血的怪物,比如食人兽和母龙,在小说中都是类似于纸老虎的存在。他的笔墨,更多地倾注在人物的心理活动中。值得注意的是,所有的人物都处在记忆若隐若现的状态,因此叙述都是散漫的、不完整的,在过去和现实之间来回穿越,增加了理解的难度,却也增加了阅读的趣味。

随着一行人离母龙越来越近,随着他们在相处中互相刺激回忆,历史的阴影在雾霭中逐渐现出轮廓。我们慢慢拼接出以下的信息:首先,维斯坦认定,在当年的战争中,不列颠人手上沾满了撒克逊人的鲜血,其中包括很多无辜的百姓,受伤男孩埃德温的母亲就在其中。维斯坦把埃德温带来,就是看中这个男孩的天分,希望在他心中唤起仇恨的种子,栽培他成为未来撒克逊人报仇雪恨的首领。其次,高文实际上是母龙的守护者,他虽然并不赞成当初不列颠人的行为,但是认定只有抹去记忆,两个民族才能和谐共处。在他看来,守护母龙就是捍卫和平。最后,埃克索曾经是高文的战友,在当年的战争中就是个主和派,一度甚至与撒克逊人达成和平协议,并且赢得了他们的信任,所以维斯坦会对他似曾相识。

而这种暂时的虚假和平,恰恰被亚瑟王利用,成为后来一举击溃撒克逊人的关键。如此背信弃义之举,也让埃克索心灰意冷,所以后来他离开亚瑟王,到乡间隐姓埋名。所谓“被掩埋的巨人”,在小说中其实是个隐喻,指黑暗血腥的往事,巨大的、不可见光的阴谋。

其实说到这里我们已经不难猜测,母龙被杀死是大势所趋,因为衰落的亚瑟王政权和所谓王者之师的代表高文难以阻止一个经过卧薪尝胆之后重新崛起的撒克逊族。按照维斯坦的说法,如今“每个山谷、每条河流都有撒克逊人的村庄,每个村庄都有强壮的汉子和即将长大的男孩”。守护母龙的高文明知无力回天,还是披挂上阵,黯然殉职。母龙被处死,迷雾散尽,英格兰人的记忆渐渐恢复,一场以复仇为名义的杀戮在所难免。显然,这一次获胜的会是撒克逊人。这个节奏倒是与英格兰的历史档案比较合拍,就好像石黑一雄先从现实进入神话,再从神话回到现实。

高文与维斯坦的决战写得异常悲壮。两人都知道结局,也都对对方怀有某种惺惺相惜的情感,所以他们过招时,就好像“两人之间的距离消失了,刹那间紧紧抱在一起。”实际上,高文与维斯坦也确实是同一种人,他们比埃克索更能看清权力斗争的实质,更相信和平是一种虚妄的幻象,只不过维斯坦站在本民族的立场上寻求复仇,进而谋求政治野心,而高文站在现有政权的立场上“守护”和平、巩固江山而已。高文的形象是石黑一雄很擅长塑造的那类人,他对于虚幻的、已经消逝的过往的坚守,很像《长日将尽》里那位忠诚、压抑、自欺欺人的英国管家。

《被掩埋的巨人》最后一章耐人寻味。埃克索夫妇作为失败的和平倡导者,在迷雾消散之后黯然出走,试图坐船去一个宛若天堂的小岛。夫妇俩失去的记忆也渐渐恢复,他们回想起他们的关系曾经因为互相欺骗而面临崩溃,而他们的儿子因为受家庭的困扰而离家出走,最后死于瘟疫。恰恰是因为当初失去记忆,才让他们一度相敬如宾。现在记忆的恢复对这个家庭究竟是不是好事?石黑一雄没有直接回答,而是给他们安排了一个玄妙的结尾。

船夫说按照规矩,夫妇俩必须各自回答一些问题,如果答案一致则可以一起上岛。他们顺利通过了考试,然而船夫又说风浪大,每次只能载一人上岛,所以他们必须先分开,稍后在岛上重聚。夫妇俩接受了这个建议。

记性好的读者会想起,就在小说开头,埃克索夫妇也曾遇上船夫,并且同时碰上一位老妇人。老妇人不停地指责船夫,说正是船夫造成了她和丈夫的分离。老妇人直到今天也不明白船夫是怎么骗取了他们的信任,明明岛近在眼前,船却带走了丈夫,丢下妻子在岸上,从此两人再也没见面。

就在记忆全面复苏的时候,埃克索夫妇却似乎忘记了老妇人的控诉,忘记了这个潜在的圈套。这样的忘记是无意疏忽,还是有意为之,作者没有点明,读者亦无从判断。更大的可能,是他们盲目相信彼此的感情真诚无欺,以为通过假象就能获得特殊豁免,相信自己有能力超越或者欺蒙命运。总而言之,结尾处,夫妻两一个在船上,一个在船下,小说至此戛然而止。命运,无论是个人的、家庭的,还是民族的、国家的,都将进入新一轮的循环。

《被掩埋的巨人》在石黑一雄的作品序列里究竟处在什么位置,可能还需要时间来证明。不过,作为石黑一雄获得诺贝尔奖之前最近创作的一部长篇,它在写作风格上的探索和突破,以及对主题的升华和扩展,成为石黑一雄最终获奖的不可或缺的砝码。某种程度上,你完全可以把它看成石黑一雄多年写作的一次阶段性总结。下面简单说说这部作品的几个艺术特色。

首先,《被掩埋的巨人》的主题深刻而具有普遍性。个人与群体如何埋藏创伤记忆,如何以自我欺骗构建叙事,而这种叙事又具有怎样的复杂性,如何改变权力结构、世态人心,这些都是可以无限放大的话题。它带来的思考,宛如石子投入水中激起的一轮又一轮的同心圆。批评家们在其中看到了几乎所有个人、家庭以及民族都难以卸下的历史重负,看到了当今世界上很多仍在不断升级的冲突和战争。

实际上,石黑一雄在小说中给我们提出的是个无解的问题:记忆是凝聚一个人、一个家乃至一个国的精神与传统的利器,仇恨的记忆有时候甚至会成为发展的动力,却也同时会成为“现世安稳、岁月静好”的障碍。要不要杀死那条母龙,在各种语境下有不同的理解,它永远不是一道简单的选择题。

其次,对神话的重述,对类型的继承与颠覆,是当代文学的常见技术,石黑一雄在《被掩埋的巨人》中娴熟地使用了这种技术。刚才已经讲过,石黑选择亚瑟王传奇作为小说的源头故事,是别有深意的。它既像《长日将尽》那样抓住了英国人的痛点,也同样抓住了全世界的痛点。

在叙事策略上,这部小说与其源头故事的关系处理得非常娴熟,比例合适、分寸得当。无论在情节发展、人物设置,还是在文体风格上,两者都能既融为一体,又能在紧要关节处骤然脱钩,释放出巨大的张力,而这种张力使得整个叙述基调一以贯之地洋溢着微妙的反讽意味。举个例子,整部小说里的人物台词、口吻和语调都明显模仿中古神话,但又不同于一般意义上的照搬,读来整体上有一种滑稽的仿古效果。与失忆的情节配合在一起,你会觉得人物之间的对话犹疑不决,虚实难测,结局揭晓真相之后回过来再读,又能从中揣摩到人物内心含蓄的隐衷。

此外,石黑一雄在环境与气氛的铺陈上向来是高手,这一点在《被掩埋的巨人》中也有相当集中的体现。村上春树说石黑一雄的表达“亲切而自然”,并不是一句客套话。我们打开石黑一雄的作品,能看到太多简洁细腻又异常准确的描写。

比方说,你如果去过英国,一定会对这样的描写感同身受:“长屋和你在某些情况下亲眼见过的那种乡村食堂差不多,也有一排排长桌和板凳……和现代设施的主要差别是,这儿到处都是干草,头顶脚下都有草,桌上也有。长屋里经常有风,草被刮得到处都是,阳光从小小的窗户里照进来,你会发现连空气里都飘着细小的干草粒。”寥寥数笔,就轻巧地把历史和现实勾连在一起。石黑一雄的文字,总体上隐忍而克制,人物的情绪不太有直接的、大起大落的表达。他的抒情性,反而更多的体现在这些看起来无关紧要的闲笔中。

最后,在这部小说的大半情节里,人物都处于闪闪烁烁的、不确定的记忆状态。零散的回忆,不时如微光浮现,与现实中的进展紧密交织,这感觉格外迷人。石黑一雄的意识流手法在小说中运用得恰到好处,很有普鲁斯特写《追忆似水年华》的风范。不过,据说石黑一雄本人宣称他并不怎么喜欢普鲁斯特,他说:“有时你会读到非常好的段落,但接着你要经历大约200页强烈的法国人的势利、上流社会的心机和纯粹的自我陶醉。”也许,石黑一雄的意识流,是他从普鲁斯特那些“非常好的段落”里学来的。

最后我们再来回顾一下今天内容里的知识要点。

第一,英籍日裔作家石黑一雄获得诺奖并不是真正意义上的冷门,他早就是当代文学史上拿过大奖、得到定评、上了教材的人物。整套英式教育奠定了他写作的基础。他的成名与全球化背景有一定的关系,但是身份认同困境之类的移民作家典型话题几乎不曾出现在他的作品中。

第二,对于石黑一雄作品的精髓,诺奖的官方说法相当中肯:小说具有强大的情感力量,揭示了我们与世界虚幻的连接感之下的深渊,作品中反复出现的主题是记忆、时间和自我欺骗。在代表作《长日将尽》之后,石黑一雄开始明确地把自己的小说定位在“全球性题材”的“国际化写作”上。这种国际化的努力,为他的最终获奖,起到了举足轻重的作用。无论从什么角度看,《被掩埋的巨人》都体现了石黑一雄后期作品的典型特征,上面提到的那些关键词,我们可以在文本中一一验证。

第三,小说以亚瑟王传奇故事为基础,整个文体都是对奇幻历史故事的戏仿。亚瑟王的故事,作为英国传奇故事的正典,是天时地利人和的产物,但它究竟能在何种程度上对应英国历史,却是一个有点棘手的问题。石黑一雄敏锐地抓住了这一点,将小说《被掩埋的巨人》放置在这个特定的时空环境里,从一开始就对英国的叙事传统构成了反讽。

第四,小说的核心情节是奇幻小说的经典套路:失忆的迷雾笼罩英格兰山谷,各怀使命的五个人结伴,一同踏上追寻失去记忆的艰辛旅程。随着故事的推进,历史的阴影在雾霭中越来越清晰。这几个主要人物的行为也将改变这片土地的权力结构。迷雾与一条极具奇幻色彩的母龙有关,要不要杀死她,并不是一道简单的选择题。

第五,《被掩埋的巨人》作为石黑一雄获得诺贝尔奖之前最近创作的一部长篇,它在写作风格上的探索和突破,以及对主题的升华和扩展,成为石黑一雄最终获奖的不可或缺的砝码,完全可以把它看成石黑一雄多年写作的一次阶段性总结。其艺术特色主要有四点:其一,主题深刻而具有普遍性;其二,小说是对神话的重述,对类型的继承与颠覆,这种技术运用得相当娴熟;其三,对于环境与气氛的铺陈独具一格;其四,意识流手法恰到好处。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.亚瑟王是英国传奇历史,但究竟能在何种程度上对应英国历史?作者敏锐地抓住了这一点,让小说反讽英国叙事传统。

2.失忆的迷雾笼罩英格兰山谷,各怀使命的五个人结伴,一同踏上追寻失去记忆的艰辛旅程。小说中的无解问题:记忆可以凝聚传统,仇恨的记忆甚至会成为发展的动力,却也同时会成为“岁月静好”的障碍。