《蝇王》 怀沙解读

《蝇王》| 怀沙解读

关于作者

威廉·戈尔丁,英国小说家,1983年获诺贝尔文学奖。戈尔丁被称为寓言编撰家,擅长用现实主义的叙述方法编写寓言神话。参加战争的经历改变了他对人类的看法,在之后的文学创作中一直着力于表现“人性的黑暗”主题。

关于本书

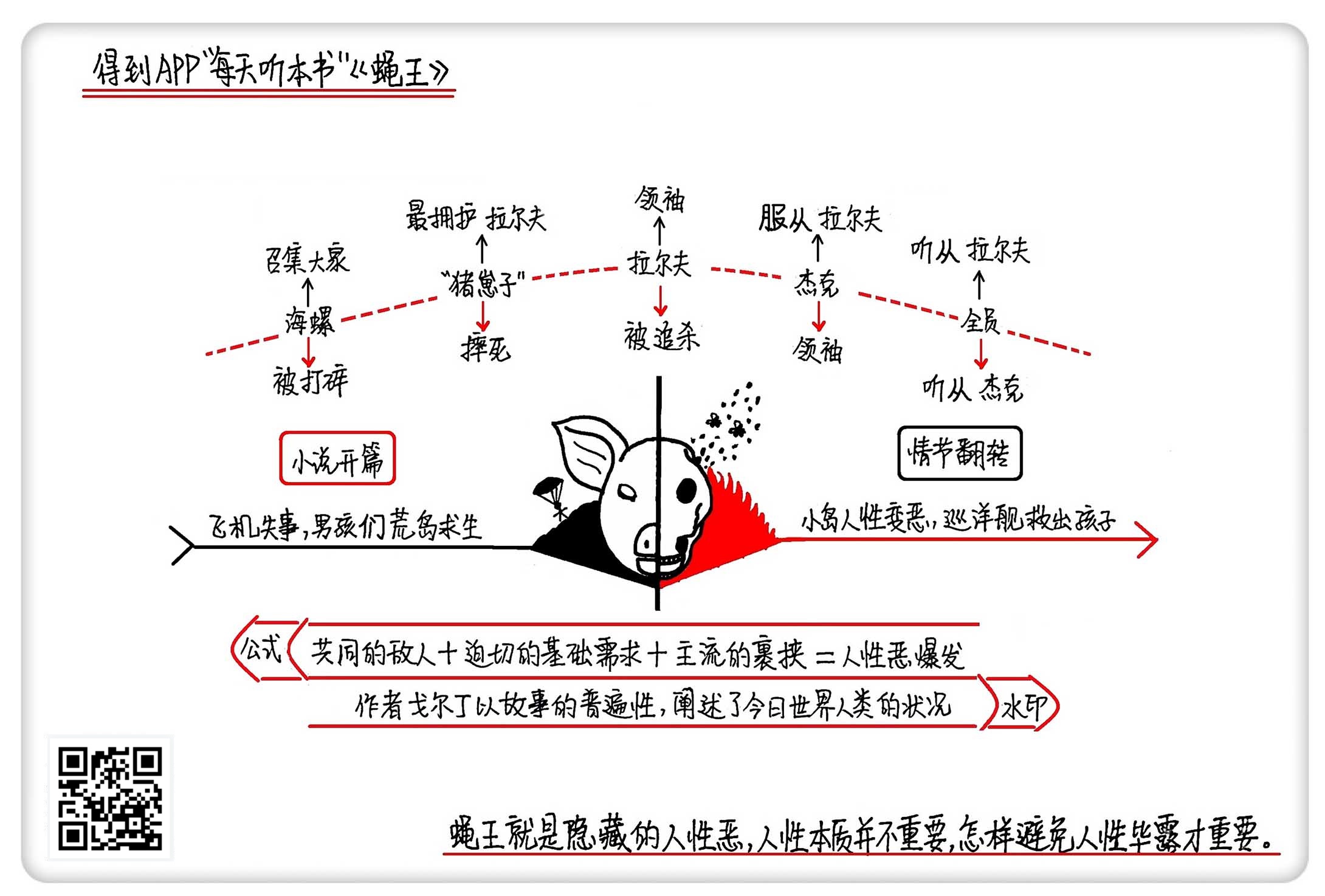

《蝇王》写于1954年,是戈尔丁最负盛名的作品。在本书中,戈尔丁通过一个架空的时间、一个与世隔绝的海岛和一群失去约束的儿童的设定,编织了一个展现人性本恶的寓言。寓言抽象出了人性恶生成的机制,阐述了今日世界人类的状况,提醒人们要避免跟随本能,不要在不经意间唤醒内心深处的“蝇王”。

核心内容

一群未经世事的4到12岁的孩子,由于空难被迫降到海岛上,形成了一个关于人性的“控制指定参数的封闭实验”。这个实验证明了只要凑齐共同的敌人、迫切的基础需求、主流的裹挟这三个条件,人性恶就能爆发。人性恶的一面像一只凶猛的野兽潜藏在每个人的心里,人类应该时刻警惕野兽出笼的危险。

你好,欢迎你每天听本书。今天说的这本书是一本长篇小说,书名是《蝇王》,作者是英国作家戈尔丁,也是1983年诺贝尔文学奖的获得者。和《蝇王》一起推荐给你的,还有《超新星纪元》,作者是中国最好的科幻作家刘慈欣。之所以要把这两本小说放在一起解读,是因为这两本书描述了一个几乎完全相同的故事背景。我们可以把这两本书当成一个小系列作品。

首先,这两本书的基本设定完全一样:如果这个世界,突然有一天没有大人了,也就是把决策权完全交到孩子手里,世界会变成什么样呢?这两本书,也有一样的结局。在故事的最后,孩子们都搞砸了,世界在他们的手里,变成了一个可怕的地狱。而且,孩子们都是无师自通地自己把坏事干出来了。那我们就把这两本书放在一起,看看一位国外文学大师,一位中国科幻作家,在相似的故事背景下,是怎么展开叙述和讨论的。

下面我们就一起进入这本《蝇王》。要说《蝇王》,我们就一定要看一下这位作者,戈尔丁。

戈尔丁在前半生,是一个典型的正义战士。戈尔丁1911年在英国出生,大学在牛津大学学文学,毕业之后成为了一名教师,偶尔写写诗歌和小说。29岁那年,也就是1940年,戈尔丁突然变成了一名战士,他参加了二战。戈尔丁是真的上战场了。他刚参军就首先参加了特别著名的一次海战,就是击沉德国俾斯麦号战列舰的战斗。然后戈尔丁随着战舰,在大西洋给商船护航,然后1944年,他又参加了诺曼底登陆,见证了历史,最后直到取得二战胜利。所以戈尔丁的前半生,先是手握笔杆子,教书育人,传播普世价值,然后把笔杆子换成枪杆子,上战场真刀真枪地战斗,最后代表正义取得了胜利。但是在战争结束的9年后,戈尔丁的第一本长篇小说《蝇王》出版了,这本小说马上让戈尔丁获得了世界性声誉,也让戈尔丁人生的下半场完全变成了另外一种感觉。

我曾经看过一张关于《蝇王》的海报,就是在戈尔丁的头像下面,也就是一个眉头紧锁的老人的头像下,放着一只落满了苍蝇的黑色的猪头。给人一种非常黑色、非常恐怖的感觉。

蝇王这个词,对于西方人来说,是一个非常非常明确的坏词。因为在《圣经》里,有一个希伯来语的词汇,叫 Baalzebub ,发音是“别西伯”,它的含义就是苍蝇的首领,引申义是万恶之源。所以,一个在二战里浴血奋战的战士,怎么会在下半生变成了一个人性恶的代表了呢?

下面,我们会用三个段落来解读这本小说,分别是一个寓言、一个公式和一个水印。

寓言,就是小说的故事本身。公式,指的是小说情节发展的内部逻辑。水印,就是指纸币上面的那个水印,因为这部小说如果从一个特定的角度来观察,我们还能看出另外一层含义。

我们先来看一个寓言。

故事是这样发生的:在一个时间不具体的未来,世界爆发了核战争。有一架载满了孩子的飞机从英国起飞,逃出了人类的纷争。但是飞机失事了,迫降到了一个没有人的海岛上,一共有大概30个男孩活下来了。这些男孩最小的四五岁,最大的十一二岁。他们要在这个小岛上自己设立规则,并且活下去。

故事主人公叫拉尔夫,大概12岁吧,算是年纪最大的孩子之一。拉尔夫长得很结实,书里说他有一副拳击手的身板。故事一开始,拉尔夫遇到一个叫猪崽子的小胖男孩,这个猪崽子戴着一副眼镜,是一个小学霸的感觉。他们俩就商量,说,我们要先得把人都聚合起来。拉尔夫就从沙滩上捡起一个白色的海螺,然后“呜” 这么一吹这个海螺,整个岛都能听见。大概30个孩子,就到沙滩上集合起来了。

孩子们一商量,说现在这个岛也没有人,只能靠自己了。第一件事,要选出一个领袖来。经过民主投票,拉尔夫当选了。第一,因为拉尔夫是个大孩子。第二,因为拉尔夫身子很强壮,有领导的派头。第三,因为是拉尔夫用海螺把大家召集来的,他好像天然代表组织。在选举的时候,有一个叫杰克的大男孩也想当领导,但是落选了,最后杰克也承认了拉尔夫的领导地位。然后大家又一起约定了一个规则。只要谁手里拿着这个海螺,谁就可以自由发言,享有不被别人打断的权利,等于说大家建立了一个民主社会。

这个岛很小,也就几平方公里吧,岛上基本是山地,山上全是热带雨林,岛上有淡水、有椰子、有香蕉,水果反正是管够的,不会饿死,岛上还有一些野猪。作为领导,拉尔夫下达了这么几个指令:第一,点起一个火堆,保证岛上白天有烟升起来,这么一来过往的船就能看见,这样大家就能被救走了。他认为,这是最重要的事。在点火的时候,那个叫猪崽子的小胖男孩,拿出自己的眼镜,他戴的是远视镜,也就是凸透镜,猪崽子用聚焦阳光的方法把火点着了。第二,拉尔夫带着大家,约定了各种规矩。所有孩子都被排了值班,有的负责24小时守火堆,有的收集淡水,有人采野果。还有,哪儿是睡觉的地方,哪里是上厕所的地方,都规定好了。

有了这些规矩之后,岛上就变得井井有条,孩子们齐心合力,一起等大人来救他们。故事讲到这,算是第一段落,大概用了30%的篇幅。

说到这,我们从情节里跳出来,稍微点评一下第一段落。

先看故事发生的时间,是在一个时间不具体的未来,这是科幻小说常用的手法,叫“泛未来”。用泛未来开头的故事,有一个潜台词,就是这事发生在什么时候都行。所以故事也都往往有很强的寓言色彩。

我们看到小说里的每一个人和出现的道具,都是有寓意的。拉尔夫用的这个海螺,代表了三种东西。首先,它代表了一种美好的愿望,海螺是洁白、光滑的,是这种美好的愿望把大家召集在一起的。第二,海螺代表国家宪法,海螺见证了民主选举,见证了大家一起约定的规则。第三,海螺代表透明自由的舆论环境,只要拿着海螺,你就享有不被打断的自由发言权。好,这是海螺。

而拉尔夫,代表了有理想的好政治家,他的人设和美国国父华盛顿很像。典型的好领导,正直、坦荡,没有任何私心。而且,拉尔夫不光是人品好,头脑也非常清醒,他一上台,马上给团队设定了目标,两个字——获救。然后他抓落实也是一把好手,他把目标拆解成可执行的动作,像生火堆、打水、摘果子、分宿舍、分厕所,这都是他拆解成的行为。所以,这是拉尔夫,一个好领导。而猪崽子这个形象,可以指代两个东西,一个指代科学,一个指代知识分子。科学给大家带来了火种。同时,知识分子和科学家是最拥护理性的,而拉尔夫就是一个理性的好领导,所以猪崽子是整个岛上第一个拥护,也是最拥护拉尔夫的人。

我们看,小说开篇是相当光明的,这是一个理性的好领导,带着一群有理想的孩子,借助科学和知识,荒岛求生的故事。但是,其实戈尔丁用这个光明的开头,恰恰是为了在后面无懈可击地证明人性本恶。如果用一个实验室用语来描述这个海岛的话,那就是:这是一个没有污染的、有效的实验样本。

为什么没有污染的实验样本很重要?因为关于人性的善恶这件事,就像其他很多社会学问题一样,之所以结论无法统一,是因为谁也拿不出一个权威的实验来让大家闭嘴。这是因为任何一个社会学理论,都有大量的干扰因素。要获得纯洁的样本几乎是不可能的。比如说,一个孩子在学校里变坏了,那是因为这孩子原来肚子就有坏水呢?还是被学校里的坏孩子教坏了呢?还是被爸妈教坏的呢?说不清。而有一种办法能解决这个问题,就是要做“控制指定参数的封闭实验”。

我们初中生物课都学过的一个著名的“控制指定参数的封闭实验”,法国科学家巴斯德为了弄明白肉汤是怎么腐败的,他把无菌的肉汤,放在一个鹅颈瓶里。结果发现四年后,肉汤没有腐败。所以他得出结论,肉汤的本性是没问题的,这是外面环境的细菌感染了肉汤。所以才能得出结论,肉汤本善。那现在这个海岛,就相当于戈尔丁的鹅颈瓶。而孩子们就是戈尔丁放进去实验的肉汤。那在实验开始之前,我们是不是首先要确认的是,这些孩子是不带菌的吧?所以故事一开始,让孩子们在岛上好好地相处,说明他们身上没有把脏东西带来吧?没有天然的大坏蛋混进去吧?也就等于说,这个实验样本是有效的。那如果以后,这个封闭的小岛腐败了,那谁都怪不着外界了吧?只能说明恶是预装在孩子的体内的,是从他们的娘胎里就带着的。

所以接下来,戈尔丁开始描写这个小岛人性变恶的过程。

最开始打破小岛和谐秩序的,是一种叫“怪兽”的东西。其实,这个岛上当然没有怪兽,就是孩子想象出来的。岛上的林子里确实有一些奇怪的鸟叫、呼呼的风声,大家就管这个虚无缥缈的东西叫怪兽,大家吓得要命。这时候,拉尔夫和猪崽子站出来了,告诉大家:不要害怕。猪崽子还给了科学的解释,他说,这个岛的生态系统太简单了,最多只能供养野猪,要是有怪兽,早就被饿死了,所以大家不用担心,但是小孩们其实听不太进去。

这时候,那个叫杰克的也站出来了,给了一套完全不同的解决方案。他不跟孩子们说道理,直接把上衣一脱说,什么怪兽,不怕它!我们跟它干!然后把木棍削尖了当武器,要带着大伙到森林里和野兽战斗,有的小孩一听,觉得杰克挺厉害的,就跟着杰克走了。孩子们就分裂了,变成了拉尔夫的团队和杰克团队。两个人开始争领导权。

结果,杰克团队运气很好。他们一出门,就遇到一只公野猪,杰克说杀野兽,大伙儿就一拥而上,不管三七二十一,就把这野猪给宰了。杰克把野猪头砍下来,立在营地门口,说这是献给怪兽的祭品,有了祭品呢,怪兽就不会来了,大家不用害怕。很多人就觉得杰克说得很对。然后,杰克把野猪烤了,大家分肉吃。这帮孩子都吃了一个月多的香蕉了,眼睛都吃绿了。那个烤肉的味儿一飘过来,这就是没有什么是一顿烧烤解决不了的。大部分孩子就开始跟杰克走了,就只剩下很少几个人跟着拉尔夫。

而杰克获得了领导权之后,他就是用独裁的方法管理团队,什么反对意见也听不进去。杰克也给团队设定了新目标,就是大家一起当猎人,以抓野猪为第一目标。他的行动就是,让大家在脸上画猎人的油彩,然后操练抓野猪的战术。求救的火堆也没人管了,火也熄灭了,果子也没人摘了,淡水也没人取了。但拉尔夫和猪崽子还是理性的,他们俩觉得这么下去肯定不行啊!两人就去找杰克理论,见面之后,拉尔夫上来就是一顿骂,骂杰克有多野蛮,骂大家有多糊涂,而且拼命追究火堆熄灭的责任。

杰克懒得跟他废话,上来就推了拉尔夫一把。拉尔夫没还手,因为他认为自己是文明人,不是野蛮人。杰克手下的那些喽啰一看拉尔夫这么怂,就开始朝他们俩扔石头。一块石头砸到猪崽子脑袋上,猪崽子一个没站稳就翻到悬崖下去了,直接摔死了,海螺也被打碎了。

哇,孩子们一看,有人死了。之前手上沾的是猪血,现在沾的是人血了,杀戒也开了。杰克就大喊一声,跟我来,杀野猪,放它血!所有人就都冲出来了,但追杀的不是野猪,是追杀拉尔夫。拉尔夫就躲到树林里,杰克就下令放火烧森林,整个小岛烧成了一片火海。

故事发展到这里,局势已经彻底失控了,小岛变成了魔鬼的舞台。在小说的后半部分,戈尔丁描写了一个经典的超现实情节,把小说的主题点出来了。这天,在孩子们的营地门口,不是有一个砍下来的猪头嘛,那个猪头上面落满了苍蝇,看着非常吓人。有一天,有一个小男孩靠近猪头的时候,猪头突然说话了。戈尔丁写到这,主语用的不是猪头,而是the lord of the flies,也就是蝇王。蝇王问小孩:喂,你想知道事情为什么会落到这个田地吗?小男孩吓坏了,说不知道。蝇王说,这是因为我啊。小男孩问,你是谁。蝇王说,我就是你啊……你快过来,到我身边啊,然后发出一阵狂笑。小男孩吓得晕倒了。

等于说,戈尔丁通过这个段落直接告诉读者,这个岛会闹到这般田地,就是因为蝇王在,而蝇王就是你我,是藏在我们每个人的人性里,洗不净、抹不掉的人性恶。在小说的最后一句,戈尔丁这么写道:拉尔夫痛哭起来,他为失去了忠诚而有头脑的伙伴猪崽子而哭泣,他为童心的泯灭和人性的黑暗而悲泣。

故事讲完了,戈尔丁的实验也做完了。一群事先没有被污染的孩子,在一个绝对封闭的小岛上,最后演化变成了一帮小魔鬼。而作为一个寓言,结论也很清楚,在一个让孩子自由发挥的封闭环境下,因为人性本恶,所以最后人性像一只野兽,兽性一定会出笼,危害人间。这就是我们解读的第一部分,一个寓言。如果只把这本小说当成一个人性变恶的寓言和例子,那就小瞧这本书了。

下面我们来看看一个公式。

如果仔细分析故事情节,我们能发现,其实戈尔丁除了讲了一个故事之外,他还在这本书里给出了一个公式,它有点像我们熟悉的一个化学反应方程,只凑齐这三个东西,最后能生成什么。就好像硝、磺、木炭,这三样东西往一起一凑,就会得到炸药一样。我们看看戈尔丁给出来的公式:

共同的敌人+迫切的基础需求+主流的裹挟=人性恶爆发

从这个公式里,我们可以看到,人性是否本恶的这个问题,被戈尔丁变成了一个可以分析和验证的证明题。这个逻辑是这样的:如果我们能证明刚才说的这三个条件都是人的本性,同时我们又能证明这三样东西凑在一起,就能推导出人性本恶,那不就等于证明了人性本恶吗?

下面,我们就回头再看一遍《蝇王》的情节。

第一个条件,共同的敌人。大家想象出来的那个怪兽,就是共同的敌人。一个团体在什么时候会变得最团结?就是在面对外部共同敌人的时候,这时候每个人天然就有紧密团结在一个强人身边的需求。这种团结还有一个天然的副作用,就是会让这个团体对外变得很有进攻性。

获得过诺贝尔和平奖提名的U2乐队主唱博诺有句歌词说:You become a monster.So the monster will not break you.意思是:你变成了一只怪兽,所以怪兽就不伤害你了。说的就是这个意思,我们只有变得更狠,才不怕外界的敌人。但你说,这算是人性的一种恶吗?可能更应该算是一种中性的本能吧,因为这种团结起来和敌人干的基因,其实是我们的进化优势。可以说我们智人能进化到今天,就是因为有这种基因。杰克各方面的形象,是完美符合大家对这个强人领袖的需求的,够狠、够凶猛、够专断独行,而那个拉尔夫就感觉真是靠不住。所以说,这个选择可以说是理性的,不能怪孩子们。好,这是第一个条件——共同的敌人。

第二个条件,是迫切的基础需求。所谓基础需求就是对温饱的需求。在小说里,就是孩子非常想吃肉。吃肉这事,又是一个深埋在基因里的东西。肉代表着蛋白质,那可是动物们追逐了几百万年的东西。为了不让我们错过蛋白质,人体甚至用了一种特别强大的行为来绑架我们,这种行为叫:馋。你就别说荒岛上的孩子们了,我们今天很多人,不也是受这个馋字的胁迫吗?所以,在一个荒岛上,孩子们想吃肉,这个不过分,这是本能。

这时候,杰克又给了完美的解决方案,而且他的解决方案有两大优势,第一叫可验证,第二叫强反馈。你只要跟我走,马上就有肉,这是可验证的。白天跟我打猎,晚上就有烤肉吃,这是强反馈。我们的大脑对于可验证、强反馈的东西,是非常上瘾的。而反过来看,那个拉尔夫,他给大家安排的是什么破任务啊?每天看着火堆发求救信号,这事既不可验证,也没有任何反馈。那时间一长,大家肯定要崩溃。

而且这里还有一种进化本能也在起作用,就是周围的环境越恶劣,我们对强反馈和可验证的需求越强。想象一下,如果一个人住在一个现代化的大城市里,比如说北京,他知道超市里有的是猪排,随时想吃随时可以买,那谁也不会见到猪排就啃吧?但在一个兵荒马乱的时代,有这顿没下顿,那我也倾向于把猪排吞下去再说,吞下去的蛋白质在我肚子里,不会跑走,这是我唯一能抓住的确定性,这是我最优先追逐的,剩下的什么获救、什么规矩,别跟我扯那些没边儿的。这恰恰是进化给我们大脑的一种防忽悠本能,这是我们的进化优势。所以说,跟杰克去打猎这事也不能怪大伙。好,这是第二点,迫切的基础需求。

第三个条件,叫主流的裹挟。我们在看小说的时候,一定觉得杰克在掌握领导权之后,给孩子们设定的目标是非常荒唐的,小岛就这么大,你带着大伙抓野猪能吃几顿啊?而且这个岛上连个异性都没有,你们这么当山大王,将来也没啥意思吧?但为什么孩子们还是会集到他身边了呢?这就是主流的裹挟。人是社会动物,只要我们和主流同步,就会觉得自己错不到哪去。但只要一落单,我们第一反应就是,我是不是走错路了,怎么就我一人呢?所以,只要大伙往团队里一呆,围着火堆,身边背后都是兄弟,就会充满了安全感,同时失去了反思的能力,就会让集体无意识操控我们的行为。

在故事里,拉尔夫和猪崽子是明白人,这也验证了一句话,真理往往是掌握在少数人手里的,但小说告诉我们另外一句话,少数人的性命往往是决定在多数人手里的。猪崽子的死,就是因为主流强大的充满暴力的力量。你和我们说的不一样,那我就干掉你,看谁还敢反对我们?

但是,我们又要问一句,这种抱团就获得安全的心情,又是从哪来的呢?还是从进化的本能里来的。其实在原始人的世界里,真理是什么不是最重要的,但团结真是最重要的。我们到底是该上山打猎,还是下海捉鱼,哪个战略更好真不好说,但你们这个部落只要不团结,那无论是上山还是下海,你们都死定了。在那个完全靠人力的时代,劲往一处使是最最重要的。所以在基因深处,我们对团结一体和行动一致是有强烈需求的。包括今天的广场舞,乐队合练,列队齐步走,为什么很过瘾,就是我们基因里那股强烈的和组织同步的需求在往外涌。所以,这事也不能怪孩子们。

说到这,我们可以换一个说法,你看,让杰克这个大坏蛋上台的三个条件,听上去都是好事啊。第一,我们面对敌人要同仇敌忾,好事吧?第二,在乱世,优先保证生存,好事吧?第三,大家的思想要团结一致。你看,这听上去不都是好事吗?没错,这些都是我们智人进化过程里的本能。所以说,如果这么看,抵制小说里描写的这种人性恶,还真的就是和本能斗争的过程。其实,我们中国人的老祖宗也悟出这个道理了。有一句话叫:从善如登,从恶如崩。你看,这是一句老实话,说从善这事就像登山,很难很累的,但是从恶就太容易了,就像雪崩一样快。所以,不管是戈尔丁还是我们的一些老祖宗,都承认构成人性恶的那些东西,其实就是我们的本能。

说到这,我们就完成了这个公式的第一步验证,构成人性恶的三个条件,都是我们的本性。但是,这个公式成立,还需要完成下一步,就是:当这三个东西一旦凑齐,就一定能得出人性本恶吗?答案是,能。

接下来我们就进入一个水印。

好的小说,就像是一张真币,是有水印的。在特殊的角度看,能看到一些隐藏的信息。诺贝尔奖给戈尔丁的颁奖词里,说出了找到这个水印的办法,诺贝尔奖的颁奖词是这么写的:戈尔丁以故事的普遍性,阐述了今日世界人类的状况。

下面,我们就来看看戈尔丁是怎么阐述了今日世界人类的状况的。

我们先来看故事的最开头,一群思想单纯的人,登陆一个荒凉的地方,自己订一个规矩,推举一个法理性权威,这事人类历史上也干过啊。1620年,五月花上的100多个新教徒移民登陆了新大陆。一群英国人,在美国建立了一个像海螺一样纯洁的、有理想的国家。而且后来好像还一副不错的样子。但是20世纪,一个人格魅力型权威,希特勒,还不是在世界上崛起了,差一点就把你们那个破海螺打败。而且希特勒的崛起,和小说的杰克一样,就是靠这三个条件起来的。一模一样,一个条件也不差。

第一点,共同的敌人。纳粹当时也是到处煽动仇恨,让德国人感觉周围全是敌人,英美法苏、犹太人,都是坏蛋。所以,德国人必须团结,而且要强大。第二点,民众有迫切的基础需求。一战之后,德国经济崩溃,德国人穷蒙了,谁能让我们吃上饭,或者给我安稳的日子,我们就跟谁走。第三点,主流的裹挟。其实,希特勒的蛊惑就是开了个头,剩下的,靠的是主流的裹挟的力量。人一旦形成群体,就特别容易形成雷同的性格。2016年诺贝尔文学奖获得者鲍勃·迪伦说过一句话:我给50个人唱歌的时候,他们就有50个不同的人格,但我在给五万人唱歌的时候,我觉得他们只有一个人格。所以,戈尔丁这部小说的水印,就是全世界。他想通过这部作品,告诉我们:美国、英国等这些自以为拿着海螺的家伙,别以为把希特勒打倒就世界太平了,那个落满苍蝇的猪头还藏在你我的人性里。当那三个条件都凑齐的时候,他可能随时卷土重来。

最后,我们来看一下小说的结局。其实,《蝇王》是有一个光明的尾巴的。在故事的最后,拉尔夫被孩子们追杀到了沙滩。他一抬头,突然发现沙滩上站着一个身穿海军制服的军官,这是一个大人,军官身后的海面上,停着一艘巡洋舰,他们是看见了小岛上森林大火的烟雾,赶过来救人的。等于说,岛上所有的孩子,最后都获救了,但拯救他们的,不是他们自己,而是戈尔丁,也可以说是上帝。

《蝇王》这本书就给你解读到这了。

戈尔丁虽然看上去是给我们讲了一个人性本恶的故事,但他其实把人性恶生成的机制告诉我们了。换句话说,他告诉我们,打断哪些链条,人性恶就可以不爆发。

在我们的世界,有太多人性善恶的争论。难道我们只能在这条路之间选边站吗?是做一个劝人行善的道德勤勉者,还是做一个感叹人性本恶的犬儒主义者?我们应该听戈尔丁的,走第三条路。人性的本性,这事并不重要,但怎么避免人性毕露,这事比较重要。

撰稿、讲述:怀沙 脑图:摩西

划重点

1.这个岛会闹到这般田地,就是因为蝇王在,而蝇王就是你我,是藏在我们每个人的人性里,洗不净、抹不掉的人性恶。

2.人性是否本恶的这个问题,被戈尔丁变成了一个可以分析和验证的证明题:共同的敌人+迫切的基础需求+主流的裹挟=人性恶爆发。

3.戈尔丁在告诉世界:别以为把希特勒打倒就世界太平,那个落满苍蝇的猪头还藏在你我的人性里。当那三个条件都凑齐的时候,他可能随时卷土重来。