《老舍评传》 苗炜工作室解读

《老舍评传》| 苗炜工作室解读

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《老舍评传》。

1899年2月3日,北京城的夜晚,一个八旗兵下班回家,到了小羊圈胡同,也就是现在的新街口南大街小杨家胡同,看到老婆又生下了一个儿子。这一家是旗人,汉姓是舒,刚出生的这个儿子被取名庆春,他出生的这天是小年,第二天正赶上立春节气。舒庆春,这是老舍的本名。

从出生到1966年辞世,老舍活了67岁。他的出生地小羊圈胡同和死亡之地太平湖公园,相距只有几里地。这两个地方都在北京老城的西北角。再扩大一点儿范围,从阜成门到西四,到西安门大街,到景山、鼓楼、德胜门、西直门,再回到阜成门,这就是北京老城的西北部分。老舍作品中的北京地名,大多集中在这片区域。这片区域也是清末时期,正红旗和正黄旗的驻地,老舍的爸爸就是正红旗下的一个护军士兵。

清兵进入北京时,就有一项法令,北京四九城以内,差不多就是现在的二环路以内,是八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军的驻扎地,汉人、回族人等等都要卖掉城内的房产,搬到二环外居住。那时的内城可以看作一个大兵营,两黄旗在北,两白旗在东,两蓝旗在南,两红旗在西。八旗的设置,是清代的一项政治军事制度,简单来说,它规定旗人,特别是满洲旗人,只能当兵吃粮饷。

清代初期,征战不断,旗人就是职业军人。到乾隆年间,战事减少,旗人人口增加,不少家庭的成年男子不能入伍当兵,这些人就只能靠着家族中享有兵饷钱粮的“正身旗人”过活。旗人职业军人的身份不能改变,不能打工,不能经商,就把精力放在娱乐活动上,唱戏看戏,提笼架鸟。兵饷有定数,人口却在增多,于是,贫困旗人家庭也随之增多。清廷在北京定都两百多年,满人也就把北京认作故乡。

我们交代这个背景,是想说明老舍身上的三个特点。其一,一提到老舍,大家都知道他是一位写北京的作家,他跟北京确实是骨肉相连。其二,老舍写小说,但他也写过京戏剧本,写过大鼓词太平歌词,自己也能唱,他对多种曲艺形式都熟悉。其三,老舍是一个关注底层人民疾苦的作家,他写“骆驼祥子”,写日本占领下的小羊圈胡同,写龙须沟里的程疯子,他在新中国成立后获得“人民艺术家”的称号,这些文学成就跟他早年的贫困生活分不开。

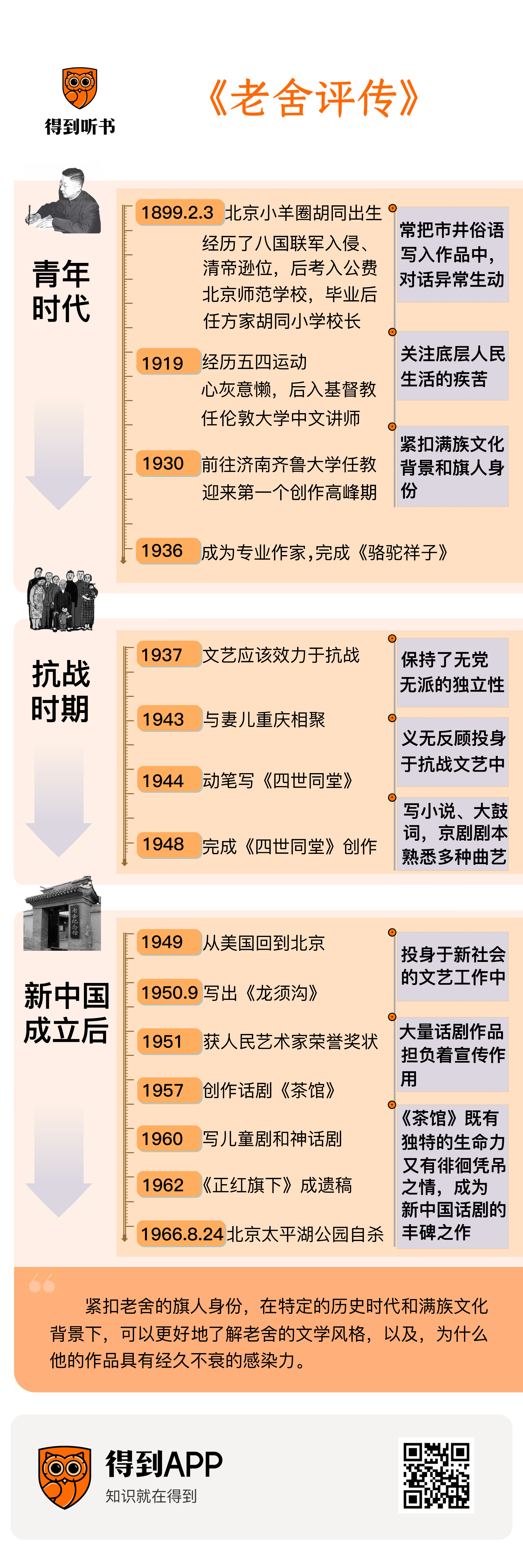

今天解读的这本《老舍评传》,作者是关纪新,吉林满族人,曾任老舍研究会会长,是一位满族文化与满族文学的研究者。他在这本书中梳理了老舍一生的文学活动,分析了他在不同时期的代表作。与其他老舍传记相比,这本书最大的特色就是紧扣老舍的旗人身份,实际上,老舍笔下的许多人物也都有旗人特色。通过今天这本书,我们能够从特定的历史时代和满族文化背景下,更好地了解老舍的文学风格,以及,为什么他的作品具有经久不衰的感染力。

我对这本书的解读分成三个部分。第一部分我们讲老舍的青年时代,从他年少讲到抗战爆发。第二部分我们从1937年讲到1949年,看看老舍的文艺思想经历了什么改变。第三部分是老舍1949年之后的经历。

我们进入第一部分,了解下老舍的青年时代。

老舍年少之时,赶上了几桩大事。头一遭是八国联军进北京。1900年8月,老舍的父亲战死在北京。后来,老舍是靠慈善家刘寿绵的资助,进小学读书。这位“刘大叔”后来出家为僧,老舍为他写过一篇《宗月大师》,表达缅怀之情。第二遭大事是1912年清帝逊位。这一年,老舍小学毕业。母亲打工,为老舍读中学挣学费。辛亥革命已经爆发,口号是“驱逐鞑虏,恢复中华”,谁是鞑虏呢?就是满族人。有统计显示,清朝末年北京旗人有六十多万人,辛亥革命后,满族人要么隐瞒身份,要么离开北京,再或者贫困而死。到1949年,北京的满族人口仅剩三万余人。

1913年,老舍考入公费的北京师范学校,1918年6月毕业,作为优秀毕业生,9月他被派到一家小学担任校长。这就是现在的北京方家胡同小学,他们现在还把老舍视为老校长。老舍把小学校管理得不错,但在第二年又碰上了一遭大事,五四运动。老舍说自己是五四运动的旁观者,但他内心还是起了很大的波澜。除了感受到爱国精神,他还在两个方面很有触动。一个是对文化传统的态度,他当年上小学,第一件事就是给孔圣人磕头,等他当了小学校长,发现新文化运动要打翻两千年的老章程,要反对礼教。他明白了,人不能做礼教的奴隶。另一个就是文艺洗礼,老舍说过这样一番话:“到了五四运动时期,白话文学兴起,我不由得狂喜。假如那时候,凡能写几个字的都想一跃而成小说家,我就也是一个。”

本书的作者关纪新说,在文坛上成些气候的旗人作家,他们作品的特征之一,就是文字通俗浅显。这是因为,一方面,满族向来爱好俗文化和俗文学,另一方面,满人对汉族文学的文言传统掌握得不好,所以,他们形成了一种共同的风格和志趣:在俗白中见生动。这时候的老舍已经有了当作家的念头,可还没动笔写作。后来的作家都写白话文作品,但是要论生动口语形成的文字风格,老舍不做第二人想。他的《骆驼祥子》一共有10万多字,只用了2413个不同的汉字,其中,有621个常用字频繁使用,占到作品总字数的90%,也就是说,认识600个汉字,基本上就能读《骆驼祥子》。

1920年1月,京师教职员公会成立,老舍当选为小学部委员。9月,他又升任郊外北区劝学员,西直门外、德胜门外、安定门外、东直门外大片地区的中小学校都归他主管,办公地点在德胜门外的华严寺旧庙里。老舍很想干好这份工作,然而社会复杂,很快他就遭到各方面联合抵制,于是他心灰意懒,开始泡戏园子,当票友,整宿地打牌,而后得了一场大病,在西山卧佛寺静养。从西山返回城里,老舍下决心不再吃喝玩乐,把精力放在正经事上。他管理京师儿童图书馆,为慈善家刘寿绵大叔创办的学校义务教书,还成了一名基督教徒。

老舍入教,是受宝广林影响。宝广林,也是北京满族人。他从伦敦大学神学院毕业后,开始传教。当时有很多满族人都成为教徒。有些人入教是为了改善生计,据说可以从教堂领取救济金。还有一部分满族人,是想在教会中找到被人平等相待的温暖。老舍入教后,启用了自己的表字“舍予”,就是把舒字拆开,舍予就是舍弃自我的意思。当时,老舍这个笔名还没有使用,他交替使用舒庆春和舒舍予两个名字。本书作者关纪新说,老舍信了“洋教”,心底恐怕有几分不安。他在书里详细分析了老舍1923年发表的一个短篇小说《小铃儿》,文章里藏着很多属于老舍的文化“密码”。有兴趣的话,你可以去翻翻原书。

1923年,经宝广林的引荐,老舍认识了在燕京大学任教的英国教授易文斯。业余时间,他会去燕京大学旁听英语课。到1924年,易文斯举荐老舍前往伦敦大学的东方学院担任中文讲师。在伦敦大学教书期间,老舍用业余时间写了两本长篇小说,一部是《老张的哲学》,另一部是《赵子曰》,他还协助英国人艾支顿翻译了古典小说《金瓶梅》。

起初,老舍写小说是写着玩,用他的话说,贩卖大白话也许是一条出路。老舍在英国读狄更斯的小说,很自然地就把狄更斯的作品当作自己写作的参照物。作品在国内的《小说月报》上发表之后,老舍开始系统地阅读和学习欧洲文学,体会到“心理分析和描写工细是当代文艺的特色”,于是,他又写出了更为成熟的作品《二马》。值得一提的是,老舍还在伦敦编写、灌制了《言语声片》,这套中文教材一度在世界各地风行,至今也是对外汉语教育史研究等领域的珍贵资料。

1929年夏天,老舍结束在伦敦大学的工作,游历欧洲大陆,乘船到新加坡,再由新加坡返回上海,1930年4月才回到北京城。此时的北京已经不再是首都,国民政府定都南京,北京改为“北平特别市”,贫困的旗人也早已无法从政府那里得到粮饷。老舍回家后,已经过了“而立之年”,朋友给他介绍了个对象,北京师范大学即将毕业的胡絜青。

老舍很想当职业作家,但朋友们都劝他,写小说吃不饱饭,还是得去教书。老舍是师范学校毕业,也没拿过洋博士,在北京的大学里很难谋得教职。此时,济南的齐鲁大学希望老舍前去任教。于是,老舍在1930年的夏天前往济南。1931年夏天,胡絜青毕业,和老舍结婚,也来到济南,她在齐鲁中学教高中。在山东的七年,老舍迎来了他第一个创作高峰期。《猫城记》《离婚》《牛天赐传》《月牙儿》《断魂枪》《骆驼祥子》《我这一辈子》等作品都是在山东完成的。

1934年秋天,老舍接受山东大学邀请,前往青岛任教,他干了两年后辞职,成为职业作家。他心中有一部作品已经酝酿成熟,只待“心无二念,虔诚念佛写成”。这部作品就是《骆驼祥子》。

1936年春天,有一朋友在老舍家中闲谈,讲起在北京的一个人力车夫,买了车子又卖掉,前后三起三落,最终还是受穷。老舍当即表示,这可以写成一篇小说。那朋友便又讲起一则轶闻,说有个车夫被军队抓了去,趁军队转移,偷偷牵回来三匹骆驼,因祸得福。

北平、车夫、骆驼,这几个关键词让客居青岛的老舍浮想联翩。老舍说:“我生在北平,那里的人、事、风景、味道,和卖酸梅汤、杏仁茶的吆喝声,我全熟悉。一闭眼我的北平就完整的,像一张色彩鲜明的图画浮立在我的心中。我敢放胆的描画它。它是一条清溪,我每一探手,就摸上条活泼泼的鱼儿来。”人力车夫,在老舍的邻居和亲友中非常多,他积累了十多年对车夫的观察,既了解他们的命运,也了解他们的心路。此前,人力车夫就在老舍的作品中出现过,这一回,老舍再通过写信向朋友讨教人力车和骆驼的门道,铆足力气,要让“骆驼祥子”这个形象跃然纸上。

1936年7月中旬,老舍从山东大学辞职,动手写作。两个月后,《骆驼祥子》这本小说就开始在上海的《宇宙风》杂志上连载。全稿写完后,老舍告诉《宇宙风》的编辑:“这是一本最使我满意的作品”,“是我的重头戏,好比谭叫天唱《定军山》”。

一部好作品,一个鲜明的形象,能为一个国家和一个地区提供一种众人皆知的文学比喻。祥子,是从乡间到北京城挣饭吃的青年,没有任何手艺,只有一把子力气,卖力气拉车糊口是他的职业选择。苦拼三年,攒够了钱,买一辆属于自己的车,这是他的志向。要是能有更多的车,开车厂,那是他不敢想的奢望。但第一辆车被乱兵抢走。攒够了买第二辆车的钱,又被假公济私的侦探讹诈。他娶了虎妞,买了新车,不久,虎妞难产而死,为了料理后事,祥子再度卖掉自己的车。祥子要强,但他从一个高等车夫,滑落成了“下三滥”。健壮的身体本来是他的本钱,苦了累了,吃两碗老豆腐,吃一张大饼或者几个羊肉包子,他就满血复活,然而,祥子丧失了健壮的身体,也丧失了要强的精神。

都市贫民依赖自己的奋发劳作,摆脱悲苦命运的控制,这是现代社会相当严肃的题目。我们说一个人的犹疑彷徨,可能会提到哈姆雷特,我们说一个人以身体上的血汗付出支撑自己的梦想,可能会提到骆驼祥子。这就是文学作品提供给我们的通用的比喻,人人都明白这个文学人物的命运,人人都明白其中的寓意,这就是进入人心、能流传百世的作品。

辞了教职,专心写作的老舍,作品结构均衡,跟英国期间相比有了很大的进步。他的名声也开始响亮,稿约不断,作品在上海出版,广受好评。他原本想把自己脑子里的故事一个个写出来,但抗日战争的进一步爆发打乱了他的计划,他的文艺思想也开始发生转变。

了解完老舍的青年时代,接下来,我们进入第二部分,具体来看看,他的文艺思想发生了什么改变。

1937年,日本陆战队8月在山东登陆,9月21日,日军飞机就飞到了济南上空。中共地下党领导的“平津流亡学生会”在济南倡议,成立“山东省文化界抗敌协会”,老舍参加了这个协会的第一次筹备会议。素来不问政治的老舍,在国难当头之际,为了国家尊严和个人气节,选择与敌寇势不两立。1937年11月,日军就要杀进济南,老舍将绝大部分积蓄留在家里,离开妻子和儿女,孤身坐火车南下,辗转来到武汉。

在这里,老舍结识了由北方逃亡而来的鼓书艺人富少舫和董莲枝,他一面向他们学习京韵大鼓和梨花大鼓的唱腔,一面为他们写新词,写《王小赶驴》《游击战》这样的抗战宣传段子。

老舍偏爱京城旗人喜好的大鼓、单弦、评书和相声,他熟悉各种曲艺形式,能把曲艺当作救亡文艺宣传的手段。他的自由体诗歌《救国难歌》本身就很接近曲艺说唱的章法样式。从武汉开始,到之后抗战的各个阶段,老舍写了大量短论、杂文和书信,阐述“文艺应该效力于抗战”的观念。

1938年年初,“中华全国文艺界抗敌协会”在武汉开始筹备工作。筹备工作的标志是饭局。第一场饭局在蜀珍酒家,老舍没去参加。第二场饭局在普海春饭店,老舍去吃了。

两场饭局,其间有啥意思呢?国共两党都想控制这个文化团体,因为这些文化人在抗战时期能够产生重大影响。国民党不愿意让左翼作家当负责人,共产党就提出让没有党派色彩的老舍来当负责人。这个文化团体没有理事长或主席这样的职务设定,而是由票选出来的理事会,组成总务组、组织组、研究组和出版组,分头管理各项工作。老舍担任关键的总务组组长。由于工作勤恳出色,他一直当选连任,直至抗战胜利。他发表“入会誓词”时说道:“我是文艺界的一名小卒,十几年来日日操劳在书桌上与小凳之间,笔是枪,把热血撒在纸上。……小卒心中没有大将的韬略,可是小卒该做的一切,我确是做到了。……在我入墓的那一天,我愿有人赠我一块短碑,刻上:文艺界尽责的小卒,睡在这里。”

据书中所说,许多参与其事的作家后来认为,中华全国文艺界抗敌协会,就是抗日战争期间的“中国文联”或“中国作协”。老舍是该组织的负责人,当然是很重要的一个身份。他在济南教书时,曾对“普罗文艺”的提法不以为然,他说,假如普罗文艺不能成为文艺,就记着普罗,忘了文艺,那就离文学远了。但几年之后,国难当头,他投身于“抗战文艺”中,也将文艺视为抗战的一种手段。敌人来了,文艺思想自然会发生改变。

1938年8月,老舍随“文协”理事会总会迁到重庆。除了主持“文协”的工作以外,老舍在抗战期间笔耕不辍,先写抗战曲艺,后来又写了几个京剧剧本,在1939年到1943年间,或独立完成,或与人合作,又写了九个话剧剧本。抗战期间,话剧在大后方能起到很好的宣传作用。老舍剧中人物的命运,都与民族的大事接轨,他并不熟悉军旅生活,但却写出了剧本《张自忠》,歌颂抗日名将张自忠。

《老舍评传》的作者非常尊重老舍的私生活,闭口不谈老舍在重庆期间与作家赵清阁的感情纠葛。1943年11月,胡絜青带着三个儿女到重庆,和老舍相聚。老舍花了二十天的时间处理了自己和赵清阁的关系,才把老婆孩子接到家中。他听胡絜青讲述日军占领下的北平,在1944年1月开始动笔写《四世同堂》。

此前,老舍写过一本抗战的长篇小说叫《火葬》,他虚构了一个北方城市叫文城,写的是一支抗日武装力量的殊死搏斗。老舍知道自己在写不熟悉的东西,但他认定,一本失败的书是小事,不去写民族大事才是罪过。

老舍虽然没有亲身经历日军占领下的北平生活,但他梦中的北平,犹如一条鲜活的溪流一样,给他带来了创造力。他这样写道:“玉泉山的泉水还闲适地流着,积水滩、后海、三海的绿荷还在吐放着清香;北面与西面的青山还在蓝而发亮的天光下面雄伟地立着;天坛,公园中的苍松翠柏还伴着红墙金瓦构成最壮美的景色;可是北平的人已和北平失掉了往日的关系;北平已不是北平人的北平了。在苍松与金瓦的上面,悬着的是日本旗!”老舍动笔之时,就已经确定《四世同堂》是一部总计一百段,每段将近一万字的长篇巨构。

《四世同堂》以祁老太爷要庆八十大寿作为开头。老爷子说:“自从我小时候,咱们就受小日本的欺侮,我简直想不出道理来!得啦,就盼着这一回别把事情闹大了!日本人爱小便宜,说不定这回是看上了卢沟桥 。”老爷子应对战乱的准备,不过是用装满石头的破缸顶上大门,再存上三个月的粮食和咸菜,消极避祸。

当时大多数北平市民的家庭观念重于国家观念。小羊圈胡同的居民想的是,咱们还是老老实实过日子,别惹事,反正天下早晚有太平的时候!日本人厉害呀,架不住咱能忍啊。然而,避世的钱诗人被投入监牢,人力车夫小崔被斩首,京剧票友小文夫妇死于枪下,祁老太爷的儿子天佑不堪受辱投河自尽,剃头匠孙七被活埋,李四爷被暴打含恨去世。胜利消息传来时,小妞子被饿死。太平时期想当“顺民”,战争时期想当更合格的“顺民”,这就是一些人的生存之道。而冠晓荷、大赤包、蓝东阳这些汉奸,认定日本人来了,就是自己的机会来了,他们要抓住机会,做人上人。

1945年冬天,抗战胜利这一年的岁末,《四世同堂》完成了三分之二。第二年,老舍接受邀请,去美国讲学,小说只能带到美国去写。他一直在美国“苦写”,1948年下半年,才写完了《四世同堂》。这部作品一共有三部,前两部《惶惑》《偷生》写成之后就开始在报刊上连载,但第三部《饥荒》没有及时出版中文单行本,1950年代曾在国内刊物上连载,但发表到全书第87段就中止了,后13段的手稿遗失。这些手稿最终由英文版翻译回中文,直到2017年,读者才看到这部大作的全貌。

在《四世同堂》中,老舍展现了北平丰饶的民俗风情,记录了屈辱的被征服历史,更重要的是,他点出了当时国民心理中的薄弱处——国家意识淡薄,他也刻画了民众中缓慢却扎实的觉醒趋势。老舍明白,如果不能探明“老”民族被动挨打的潜在原因,中华民族的手脚就会长久地被捆绑。启蒙与救亡是中国现代思想界的两个重要任务,在老舍笔下,这两个光荣且艰巨的任务,出色地协调在一起。

好,我们进入第三部分,了解下,新中国成立后,老舍这位人民艺术家,做了哪些文艺工作。

1946年元旦,老舍发表了一篇政论文,说“和平是活路,内战是死路”。他和郭沫若、茅盾、巴金等人写联名信,希望国民党结束一党专制,但国内局势不由得这些文人的想法。3月,老舍赴美讲学,处理自己的作品在美国的版权问题,还在美国写了长篇小说《鼓书艺人》。这本小说未能及时出版中文单行本,是由英文版再翻译成中文的。

1949年7月,中国文学艺术界联合会第一次代表大会举行。会后,夏衍、郭沫若、丁玲、茅盾、曹禺等人纷纷致函、致电在美国的老舍,敦促他及早回国。12月12日,老舍回到北京,随即接受领导人的接见。1950年的1月4日,全国文联在北京饭店举办茶话会,这次茶话会也成为老舍的欢迎会。老舍发表了热情的讲话,还演唱了一段太平歌词、一段京戏给大家助兴。2月,他被增补为中国文联全国委员会委员。4月,妻子儿女从重庆返回北京,一家人团聚。老舍买下东城区灯市口丰盛胡同的一座小套院,这就是现在北京的老舍故居所在地。老舍在这里住了十六年,是他一生中居住时间最久的地方。

1950年9月,老舍写出了《龙须沟》。第二年,北京市人民政府决定,表彰《龙须沟》作者老舍,北京市市长给他颁发奖状,奖状上写着“特授予老舍先生以人民艺术家的荣誉奖状”。老舍对新社会的歌颂是发自内心的,他的亲友有很多都生活在北京,他们能感受到饥荒和通货膨胀已经过去,贫民有了更多的工作机会。

老舍回到故乡,置身亲友之间,也以平民阶层的爱憎,来决定自己的情感和立场。《龙须沟》写的是天桥一臭水沟改造的故事,话剧场景聚焦于一座杂院之中。不论老舍写什么主题,只要他能把胡同里的各种角色写进戏里,他的戏就生动好看。老舍开创的这个演艺传统,现在也在延续。《北街南院》是以“抗击非典”为主题的,《窝头会馆》是庆祝建国六十周年为主题的,剧中场景都是北京院子里的市井生活。

1950年5月当选为北京文联主席后,老舍帮助相声艺人和国画家适应新社会的文艺政策,担任多种社会职务,参加各种会议和出访。1952年5月21日,老舍在《人民日报》上发表文章说,学习了《在延安文艺座谈会上的讲话》之后,他明白了文艺是为谁服务的道理,他说,自己以前的作品都是在小资产阶级里绕圈子,对于工农兵缺乏了解,以后他要虚心接受批评,找到文艺的新生命。老舍的《一家代表》是宣传人民代表选举制的。他的《春华秋实》是写工厂里的“五反运动”的。长篇纪实小说《无名高地有了名》是写志愿军战士的。《青年突击队》是歌颂青年工人的。1957年,老舍写作的话剧《茶馆》,一开始也是为了宣传新中国颁布的第一部宪法,但经过作家和剧院的几番思考和修改,定稿后的剧本成为新中国话剧的丰碑之作。

老舍最开始写的《茶馆》剧本,是四幕六场。他从光绪年间写到1948年春天北京学生的“反饥饿、反迫害”运动,把剧本拿到北京人艺,读给曹禺等人听。曹禺等人感觉,这部作品中最精彩的是第一幕第二场发生在一家旧茶馆的那段戏,如果能以此为基础,另起炉灶,能发展成一出大戏。老舍当即表示三个月之后交剧本。三个月期限到,《茶馆》交稿。剧本在导演和演员的共同切磋下进一步得到完善。

1958年3月29日在首都剧场首演,曹禺对老舍说,这第一幕是古今中外戏剧中从未有过的。但批评家说:“这个戏的根本之点,在于作者悼念的心情太重。他对旧时代是痛恨的,但对旧时代的某些旧人物却有过多的徘徊凭吊之情。”这句批评倒是抓住了这出戏的精髓所在。《茶馆》这出戏到今天已经印刻在许多人的脑子里,剧中台词早已成为北京人语言的一部分,比如,“别把这点儿意思弄成不好意思”“那些狗男女都活得有滋有味的,单不许我吃窝窝头,谁出的主意?”“打不了洋人,我还打不了你吗?”等等。一代代观众,看着北京人艺一代代演员演这出戏,台词早已烂熟于心,但还要一遍遍咂摸其中的滋味。

《茶馆》之后,老舍又写出了话剧《红大院》,发表了《女店员》讲妇女参加工作,发表《全家福》赞扬首都警察。1960年之后,他转变了题材方向,开始写儿童剧和神话剧。1962年下半年,他把自己正在创作的《正红旗下》锁进抽屉里。这部8万字的书,成了他的遗稿。1966年8月24日,北京新街口豁口西北边的太平湖公园,来了一位老者,在水边一直坐到入夜。第二天早上,晨练的市民发现水面上漂浮着一具尸体。这就是老舍的结局。

《老舍评传》的精华内容就为你解读到这里。我们简单回顾一下知识要点。

第一,老舍的很多作品都是现代文学中的经典。他擅长把市井俗语写进作品,人物对话异常生动,老舍的作品改编成影视剧,被好演员演出来的时候最具光彩。老舍关注底层人民生活的疾苦,以普通市民的角度来看,没有哪一个大作家能像老舍那样,和庶民阶层这样接近。今天这本老舍传记,最大的特色是紧扣老舍的旗人身份。满族文化背景和旗人特色,也给我们提供了一个新视角去重读老舍作品,更好地体会他的文学风格。

第二,老舍在山东时期保持了无党无派的独立性,但在日本侵略战争面前,他义无反顾地投身于抗战文艺。国难当头,这是文艺工作者的使命。他在抗战时期说:“在我入墓的那一天,我愿有人赠我一块短碑,刻上:文艺界尽责的小卒,睡在这里。”如今,老舍墓地上的确有这样一块碑。

第三,老舍回国后很快就投身于新社会的文艺工作中。新中国成立后,他写的大量话剧作品都担负着宣传作用,《茶馆》这出戏本来也是为宣传任务而写。然而,文艺有它独有的生命力,会被同类人看到,曹禺等人都能立刻看出《茶馆》剧本中最有价值的地方,批判者也能看出来,这出戏的根本之点,在于作者的徘徊凭吊之情。现代文学中的许多作品,都放在了文学史的课本中,但只要《茶馆》的大幕拉开,人们就会在这出戏中,寄托自己的多种情绪,其中肯定也有对老舍的徘徊凭吊之情。

以上,就是本期音频的全部内容。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

-

老舍擅长把市井俗语写进作品,人物对话异常生动。他关注底层人民生活的疾苦,以普通市民的角度来看,没有哪一个大作家能像老舍那样,和庶民阶层这样接近。

-

老舍在山东时期保持了无党无派的独立性,但在日本侵略战争面前,他义无反顾地投身于抗战文艺。