《美玉生烟》 朱步冲解读

《美玉生烟》| 朱步冲解读.mp3

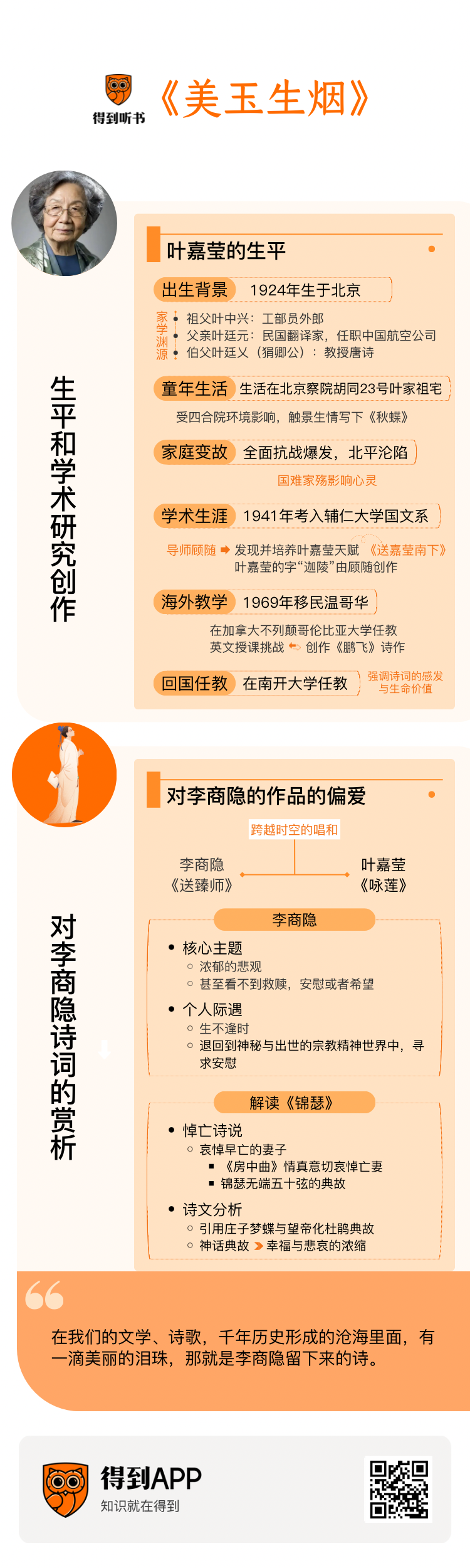

你好,欢迎每天听本书,今天我要为你解读的书,是著名古典文学诗词研究专家叶嘉莹的《美玉生烟》,副标题是:“叶嘉莹细讲李商隐”。

2024年11月24日,本书作者叶嘉莹去世,享年100岁。叶嘉莹早年毕业于辅仁大学国文系,师从古典文学研究大师顾随,先后任教于中国台湾地区,美国,加拿大等知名高校;晚年回国后,担任南开大学中华古典文化研究所所长。可以说,她把毕生精力献给了中国古典诗词的研究赏析,以及传播。

在叶嘉莹的中国古典诗词研究学术著作中,这本《美玉生烟》,并不是最显学术功力底蕴,最为厚重的一本,但我之所以今天选择它,是因为这是叶嘉莹著作中,主题相对简明,文字轻松秀美的一本,并且在字里行间,叶嘉莹对它倾注了浓浓的私人情感。这是因为,本书研究的主角,晚唐文学家李商隐,不仅在中国文学史上占有显赫地位,与杜牧一起被称为“小李杜”,更是作者叶嘉莹本人从早年起就偏爱的诗人;甚至在写作中提到他的时候,叶嘉莹都会称他的号“义山”,以表示赞赏与亲近。

不仅如此,在本书的附录中,叶嘉莹还结合中西文学研究理论,对于中国古代诗人的创作方法,以及如何鉴赏传统诗词,给出了自己的独到意见。对于读者来说,本书不仅是一部结合历史,解析李商隐诗歌的作品,也是一部相对通俗易懂的中国传统文学科普手册。

接下来,我就分成两部分,为你介绍本书的大致内容,首先,我来为你简要回顾下作者叶嘉莹的生平与学术研究;再结合叶嘉莹在书中对李商隐生平和作品的分析,带你走进这位晚唐知名诗人丰富而细腻的精神世界。

1924年,叶嘉莹出生于北京,她的祖父叶中兴,在光绪朝做过工部员外郎,父亲叶廷元是民国初年知名的翻译家,后任职于国民政府开办的中国航空公司。由于家学渊源,叶嘉莹从小就接受了良好的教育和文化熏陶,她曾回忆说,自己的父母认为“童幼年时记忆力好,应该多读一些有久远价值和意义的古书”,因此叶嘉莹早早就跟着自己的姨母,开始学习《论语》等儒家典籍,但年幼时的叶嘉莹,实际上更喜欢跟着伯父叶廷乂学习古典诗词,尤其是唐诗经典。她曾回忆说:我最该感激的有两位长辈,一位就是幼年时教我诵读唐诗的伯父,狷卿公(叶廷乂字狷卿),另一位就是我进入大学后,担任我们诗词曲诸科之讲授的顾羡季先生。这里提到的顾羡季,就是中国古代文学研究大师顾随。

叶嘉莹的童年,是在北京察院胡同23号,叶家的祖宅里度过的。这是一座宽敞的四合院,院子的鱼缸、凉棚、影壁,以及树木植物,就构成了她心目中一个丰富而广阔的世界,从伯父那里听来的古典诗词典故,再结合她天生敏锐的观察力,最终让叶嘉莹的文学写作天赋早早开始绽放。1939年的深秋,15岁的叶嘉莹看着花池中一只奄奄一息的蝴蝶,触景生情,写了一首《秋蝶》:“几度惊飞欲起难,晚风翻怯舞衣单。三秋一觉庄生梦,满地新霜月乍寒。”

此时,全面抗战已经开始两年之久,北平沦陷,父亲因航空运输工作,远在西南大后方,杳无音信,同时母亲因过度操劳,已经卧病在床。接踵而至的国难家殇,给叶嘉莹稚嫩的心灵造成了难以愈合的伤害,而中国古典诗词构筑的精神世界,是她最后的寄托和避难所。

1941年,叶嘉莹考入辅仁大学国文系,导师正是刚才提到过的顾随先生。顾随一眼就发现了叶嘉莹在古典诗词方面的天赋;而叶嘉莹也在顾随的讲授中,感觉自己进入了一个更为丰富深邃的境界:这是因为,顾先生学贯中西,讲课旁征博引,为中国古典诗词的赏析加入全新的维度与见解。为此,叶嘉莹曾经充满感激地回忆说,上过顾先生的课之后,自己:“恍如一只被困在暗室之内的飞蝇,蓦见门窗之开启,始脱然得睹明朗之天光,辨万物之形态。”另外,今天大家熟悉的叶嘉莹的号“迦陵”,也是顾随先生的创作,“迦陵”是佛教经典中出现的一种神鸟,人首鸟身,形似仙鹤,声音悦耳曼妙。

1948年春天,叶嘉莹要前往南京完婚,顾随特意赠给这位得意门生一首《送嘉莹南下》,里面特意用了佛教禅宗历史上,五祖弘忍把衣钵传授给六祖慧能的典故,鼓励她继续致力于中国古典诗词研究创作,青出于蓝胜于蓝。

同年年底,叶嘉莹一家移居至台湾地区,然而不幸的是,刚刚抵达,她和丈夫就被卷入当局发动的“白色恐怖”中,叶嘉莹和丈夫先后入狱,丈夫更是被羁押超过三年之久。体弱多病的叶嘉莹一边要抚养年幼的孩子,一边要努力教书维持生计,实在是难以支撑;多亏当年在辅仁大学读书期间认识的许世瑛等人出手援助,让叶嘉莹最终在“台湾大学”任教,并长达十五年之久。在台大教书期间,叶嘉莹的学术创作和研究,被学界同仁盛赞,说她得到了顾随先生的真传。

当时,正是台湾地区现代文学蓬勃发展的时期,涌现的一批年轻文学作家,许多都是在台大听了叶嘉莹的讲授,投身创作的。例如著名作家白先勇就回忆说,自己足足听了一年叶嘉莹的古典诗词课,为此把自己原本的专业课都翘掉了。

1969年,叶嘉莹举家移民温哥华,任教于加拿大不列颠哥伦比亚大学。当然,在初期,叶嘉莹的负担也是很重的,大学要求全英文授课,这对叶嘉莹来说是一个很大的挑战,毕竟,叶嘉莹认为,中国古代古典诗词中的许多概念、意境,乃至语言整体之美,在英语中并没有对应的词语能够准确表达,而相应的许多文学研究理论,在现有的西方中国文学研究著作里,也缺乏足够清晰的建构。于是,1970年,叶嘉莹创作了一首《鹏飞》,来抒发自己心中的苦闷,这首诗是这样写的:鹏飞谁与话云程,失所今悲匐地行。北海南溟俱往事,一枝聊此托余生。

叶嘉莹自己解释说,这首诗前半段,用的是庄子北海鲲鹏的典故,后半段,是庄子讲鹪鹩的典故。自己在中国大陆和台湾地区讲学时,用的是自己熟悉的中文,面对的是中华文化环境培养熏陶出来的青年学子,所以游刃有余,如同大鹏翱翔天际;然而到了海外,每天查着字典讲授中国诗词,那么丰厚深刻的内涵,却讲不出来,这中间的反差,真的仿佛大鹏翱翔与匍匐在地;同时,这种海外讲学,与祖国隔绝的生活,确实感觉如同庄子笔下的小鸟鹪鹩,“一枝聊此托余生”,意思就是,在一条细小的树枝上,筑一个小小的巢穴,作为栖身的依托。

然而就在这个时期,叶嘉莹在治学和写作上,有了一项重大的转变,用她自己的话说,就是:我要从“小我”里走出来,把自己的余热交付给国家,交付给诗词,我要把古代诗人的心魂、理想传达给下一代。叶嘉莹之所以萌生这样的念头,首先是因为1976年,自己的大女儿和女婿在多伦多遭遇车祸,不幸遇难。这个重大变故,再一次让一生磨难,漂泊四方的叶嘉莹感到人生无常,认为只有把有限的生命投入一项持续的事业,才能找到意义。其次,叶嘉莹感到,从上世纪六七十年代之交开始,中国台湾香港地区学界开始流行一种风气,强调用西方文学理论解析中国古典文学,这就让她萌生了一种文化传承的责任感。在她回国任教于南开后,叶嘉莹曾经写下这样一段话:“在中国文化传统中,诗歌最宝贵的价值和意义就在于,可以在作者和读者之间,不断传达出一种生生不已的感发与生命……在中国的诗词中,确实存在一条绵延不已,感发之生命的长流,我们一定要有青少年不断的加入,来一同沐泳和享受这条活泼的生命之流,才能使它永不枯竭。”

好了,在简要回顾了叶嘉莹的生平和学术研究创作后,让我们来一同进入这本《美玉生烟》,看看叶嘉莹对这位晚唐知名诗人的作品与精神世界,做出了怎样的描绘与赏析。

在本书一开头,叶嘉莹就很坦率地对读者说,之所以写这样一本著作,不仅是因为李商隐是晚唐诗歌创作的一座高峰,更是因为自己从小就对李商隐的作品有一种特殊的偏爱。小时候,因为自己喜爱老北京宅院里的荷花,于是就读到了李商隐的作品《送臻师》,也就是李商隐专门写出来,赠给一个名字有“臻”的佛教禅师的作品,其中一首是这样写的:

苦海迷途去未因,东方过此几微尘。何当百亿莲花上,一一莲花见佛身。翻译过来的意思就是,世间有那么多痛苦,我们都不知道何去何从,浩瀚的大千世界,在整个宇宙看来,不过是一粒尘沙。世人要苦等到什么时候,才能看到百亿朵莲花出现,每一朵莲花上都呈现出佛陀的真身,以此来救赎我们。

叶嘉莹回忆说,读到这首作品时,自己只有16岁,但北平已经沦陷了三年,远在大后方的父亲杳无音信,北京城里的百姓,一面因日寇的横征暴敛而衣食不济,一面还要接受奴化教育,可以说屈辱非常;残酷的现实,在叶嘉莹稚嫩的心灵里,早早留下了伤痛的印记。她在本书中回忆说,正是现实中这种沉重的苦难,让她持续对自己发问,自己,乃至整个国族的救赎,究竟在哪里。于是,她写下了一首名为《咏莲》的小诗,用以抒发自己的情感,同时也是在和李商隐这位精神上的知己,做一次跨越时空的唱和。

随着年龄的增长,叶嘉莹愈发感知到,李商隐作品中那种寥落、忧伤的情绪,能够引发自己的共鸣。毕竟,在二十世纪四五十年代的岁月中,颠沛流离,也是叶嘉莹自己生活的常态。

例如,在本书中,叶嘉莹特别提到李商隐的一首诗作,叫《端居》:远书归梦两悠悠,只有空床敌素秋。阶下青苔与红树,雨中寥落月中愁。

叶嘉莹分析说,李商隐的一生,是非常不幸的,都是在幕府之中当长官的幕僚,秘书,永远是离家在外,漂泊四方的一个状态:远方亲人的书信收不到,想在梦中看一眼故乡也没办法如愿;环顾四周,除了一张自己的空床,就是秋天的凄冷,再往屋外一看,台阶在雨后生出了青苔,树叶也因为入秋而变红,这就是在提醒自己,这种孑然一身的日子,又过去了一年。

只有了解了一位诗人的生平经历与精神世界,才能对他的作品,有更深刻的理解。接下来,作者叶嘉莹就引导读者,进入了这位晚唐传奇诗人所处的时代。

和其他一些唐代著名诗人不同,李商隐没有显赫的家世,虽然家谱可以追溯到陇西李氏,还和李唐皇族攀上远亲,但这一支到了他的高祖辈,便已经家道中落。李商隐的高祖李涉,只做过几天六品下的小官,父亲李嗣,先是做过县令,后来又前往浙江,去做幕僚,寿命也不算长,在李商隐不到十岁时就去世了。这一切,让李商隐从小就自觉生活艰难,因为唐代讲究门第出身,缺乏显赫的家世,几乎不大可能在仕途上飞黄腾达。不仅如此,李商隐很可能和父亲一样,身体羸弱多病,所以他曾经说自己“思迟已过于马卿,体弱复逾于王粲”,意思是自己虽然自命为才子,但才思敏捷远远不如司马相如,但身体却比建安七子中因病早夭的王粲还要差,真是造化弄人。

父亲去世后,李商隐跟随母亲回到祖籍荥阳,他稚嫩的肩膀上过早扛起了养家的重担。叶嘉莹考证说,年幼的李商隐靠什么谋生呢?帮人抄写信件文书,甚至还要去碾米。幸亏家族里有一位学问很高的堂叔,教李商隐读书,作文。由于李商隐很用功,再加上天资聪颖,所以从小就写得一手好文章,于是,李商隐志得意满,想利用自己的文采,考取功名,重振家族名声,实现自己的抱负。

在唐代,科举考试的形式和后世还是有一定差别,文坛上有地位的官员,还是可以举荐人才。而科举考试的试卷上,考官们还是能看到考生名字的,他们也能参考这些考生平时发表的诗词作品,以及在文坛中获得的名声,来决定他们的成绩。所以对于唐代参加科举的考生来说,最重要的就是多和文坛领袖、达官贵人社交,刷出一个才子的人设和存在感,然后再参加考试。这种科举考生们在参加考试之前,“刷人设”,到处把自己的作品送给文坛名人和高官,求推荐评价的做法,在当时被称为“行(xing)卷”。在这一点上,李商隐也不例外,为了“行卷”,他也需要寻找赏识自己文采的贵人。在洛阳,曾经担任过节度使、宰相的令狐楚,接见了李商隐,并被他的才华打动了,把李商隐延揽为自己的幕僚。

在接下来的岁月里,李商隐一面在令狐楚身边当幕僚,一边开始准备科举应试。从大和四年,也就是公元830年开始,李商隐三次前往长安参加科考,四年内尝试了三次,都名落孙山。最终,在公元837年,也就是开成二年,李商隐才因为自己的好友,令狐楚的儿子令狐绹的举荐,被当年的主考官高锴录取,终于成为进士。

说到这里,叶嘉莹又说,很多唐代诗歌的爱好者,总觉得李商隐是一个非常“风花雪月”的诗人,但实际并不是这样,从诗歌中表露的家国情怀来看,李商隐对当时的政治时局和百姓的疾苦,有非常真实的关切与忧思,可以说得到了杜甫的精髓。有一个证据就是,在考中进士不久后,李商隐就创造了一首长诗,足足有一百韵,叫《行次西郊作一百韵》,这首诗的主要内容,就是李商隐从河南返回陕西路上的见闻,以及感叹。

简单来说,在李商隐的眼里,当时的老百姓生活,可以用水深火热来形容。这首诗的一部分翻译成白话,是这样的:从河南到陕西,正在暴发大旱灾,老百姓都逃荒逃走了,十室九空,耕田的农具遗弃在路边,原本宝贵的耕牛也已经饿死。这一切,都是因为从玄宗皇帝后期就开始的政治衰败,导致藩镇林立,将领跋扈,他们在辖区内大肆搜刮,搞得民不聊生;而在路上目睹这些惨状的自己,则心急如焚,为了挽救这危难时局,真是恨不得披肝沥胆,在朝堂上向皇帝冒死进谏,哪怕磕头磕到鲜血淋漓,也在所不惜。

然而,李商隐的宏图壮志终究没有在朝堂上施展。虽然他中了进士,但只被朝廷授予了一个县尉的小官,区区九品,遭遇和当年的杜甫一样。于是不甘于人下的李商隐果断挂冠而去,转而前往投靠自己的岳丈,泾原节度使王茂元,在他的幕府里,继续做幕僚。

安定,在今天的甘肃。在甘肃当幕僚期间,李商隐写了一首诗作,叫《安定城楼》,登高作诗,是中国古代文人士大夫的一个创作传统,而李商隐在登上城楼时,迎着凛冽的大风,看着边塞独特苍凉的风景,于是写下了这首非常悲凉,气势壮阔的诗歌:

迢递高城百尺楼,绿杨枝外尽汀洲。贾生年少虚垂涕,王粲春来更远游。永忆江湖归白发,欲回天地入扁(pian)舟。不知腐鼠成滋味,猜意鹓雏竟未休。

叶嘉莹分析说,这首作品,一开场就是大写意的手笔,从高高的城楼俯瞰大地,杨柳都发芽了,沙洲旁边的湖水,一片青绿;在这里,登高望远,还有一重内涵就是,只有站在这个高度上,你的胸襟才会广阔,你内心的志向才会被激发,通过吟诗显露出来。所以,写到这里,李商隐立刻把叙述的重点转向了当时的时局,自比东西两汉时的两位才子,贾谊和王粲。他们的一个共性,就是身逢乱世,忧国忧民,但自己的建言不被采纳,而在内心生出愤懑之情。接下来的两句,是全诗的精华,也是李商隐的自我表白:我不是一个贪图功名富贵的人,我永远是向往归隐到江湖中,退回到传统文人士大夫那种自由、清净的内心世界去的,像当年吴越争霸时代的范蠡那样,驾着一叶扁(pian)舟,悄然而去。但李商隐之所以没有走,不但是因为自己的壮志宏图没有伸张,更包括自己身边和朝堂之上存在奸佞小人;为了强调自己的讽刺,李商隐用了《庄子》里的典故,把这些奸佞之徒比作爱吃死老鼠的猫头鹰。

接下来,李商隐的创作,核心主题就是一种浓郁的悲观,甚至看不到救赎,安慰或者希望。叶嘉莹在本书中说,这首先是受当时大时局的影响,中晚唐时期的政治,正在急剧走向崩溃与动荡。李商隐的一生虽然没有很长寿,但一生中目睹了六任李唐王朝的皇帝在位,从唐宪宗到唐宣宗,他们有的在宫廷政变中被宦官杀害,有的因为服用丹药暴毙,几乎没有一个能够实现李商隐心目中那种整顿朝纲,励精图治的目标。再加上中间发生了诸如甘露之变这样的政治大清洗,许多官员死于非命,于是就更加深了李商隐的绝望。

具体到个人际遇上,李商隐也是生不逢时,本来,有令狐楚欣赏提拔他,但是就在李商隐考上进士那一年,令狐楚就去世了。后来,第二个赏识他的,是兖海节度使崔戎,但李商隐刚刚前往投奔崔戎不久,崔戎也病死了。不仅如此,李商隐娶了王茂元的女儿,但是并没有带来仕途上的顺利,首先,妻子去世的早,而且这桩婚事也让李商隐卷入了当时朝廷上的所谓“牛李党争”。自己原本的恩人,令狐楚是牛党,而王茂元是李党,这就导致许多当时的文坛同侪,感觉李商隐是恩将仇报;原本推荐李商隐的令狐绹,也和李商隐绝交了。当然,后世一般认为,李商隐做了这样的抉择,单纯是因为缺乏政治敏感度,内心比较单纯。李商隐后来于849年,也就是唐宣宗大中三年,写了一首非常哀伤的诗歌,叫《九日》,充满了对自己和令狐家昔日友情的追忆,翻译成现在的话说就是:距离令狐楚老人家的去世,一晃已经有十年,今天又是重阳日,我在饮酒时更加怀念。如今您令狐绹做了高官,宅地前禁卫森严,我却像失意漫游在江边的屈原一样潦倒。路过时,我又远远看到了您宅邸里的东阁,当年我和你们父子常常一起在那里饮酒论诗,可惜,这样的旧日时光一去不复返了。

最终,李商隐的归宿,必然是慢慢退回到神秘与出世的宗教精神世界中,寻求安慰。根据史料记载,李商隐在年少时,曾在玉阳山学道,唐王朝推崇道教,所以许多文人士大夫曾经也有学道经历,作为仕途高升的终南捷径,估计年轻的李商隐也不例外。但是,到了他生命的最后阶段,道教和其他神话传说,反而充当了一种特殊的精神慰藉。

在本书中,作者叶嘉莹花费了整整一章,来讲述分析李商隐晚期的一首诗歌,叫《锦瑟》。这也是李商隐最为知名的代表作之一,用词秀丽,几乎一句一个神话典故,立意非常晦涩难懂。所谓“锦瑟”,字面上的意义,就是一具装潢华美的弦乐器“瑟”。根据叶嘉莹的推算,这首诗大概创作于858年,也就是李商隐去世的那一年,所以也可以被看作是李商隐的绝笔之作。

锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。

沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。

此情可待成追忆,只是当时已惘然。

这首诗表面上,是一首思念恋人的情诗,所以后世很多人考据,说这是李商隐在做幕僚时期,爱上了一个自己主官豢养的美貌歌舞伎,甚至主官的侍妾,爱而不得,所以才写了这样一首诗,甚至说,这个佳人就在令狐楚的府里。还有人说,这是李商隐在写自己一段不为人知的恋情,两人相约,女子一弹锦瑟,就是婉转地告知李商隐,两个人可以幽会了。但是,叶嘉莹说,这些都是捕风捉影的猜测,不能脱离了诗人当时身处的现实环境与情感状态,像单纯猜字谜那样去拆解。

那么,叶嘉莹是怎么理解《锦瑟》的主题呢?她说,这应该是一首悼亡诗,哀悼和自己恩爱,但不幸早亡的妻子。证据在哪里呢?首先,李商隐为自己的亡妻,很正式隆重地写过一首情真意切的诗,来表达自己的哀痛和思念,叫《房中曲》,里面也有“锦瑟”两个字:整首《房中曲》,其实就是李商隐在哀叹,妻子去世后,闺房里陈设没有变,那些昂贵的寝具,连同一具锦瑟,依旧摆在那里,所谓物在人亡,真是令人悲痛万分。

另外,这首诗的第一句,叫“锦瑟无端五十弦”,根据叶嘉莹的分析,这里面其实也是大有玄机的。因为有一点古代乐器相关常识的人都知道,瑟,一共是二十五根弦,为什么在李商隐这首诗里,无故多了一倍呢?原来,在中国古代神话传说里,天帝听擅长乐器的女神素女弹瑟,当时瑟还是五十根弦,导致音色异常悲哀,所以天帝就说,把这弦的数量减少一半吧。当然隐含的意思是,素女作为掌管乐器和音乐的神,比凡人更加敏感,情感充沛,所以造出了这样的乐器。在诗的一开头讲这个典故,李商隐同时也是在扪心自问,自己这样敏感、多情,珍爱自己的妻子,为什么还要遭遇丧妻,这样难以忍受的变故。当妻子在世的时候,往日的夫妻生活多么和谐幸福,然而今天,当自己重新弹奏这具锦瑟的时候,往日那些幸福的记忆,都变成了回不去的过往。

说完了开头,接下来的几句如果顺着这个哀悼亡妻的主题来解释,也会变得豁然开朗:爱妻的去世,让本就已经尝尽飘零之苦的李商隐,对生命本身产生某种幻灭感,所以他才会引用庄子梦到蝴蝶,以及传说中望帝化为杜鹃两个典故,来表示,过去的美好时光恍然如梦,此刻却只能抓住回忆不能忘记,这样一种矛盾而纠结的状态。接下来,李商隐又动用了东海鱼人流泪形成珍珠,以及陕西蓝田山中的美玉,在日光下发出奇幻的光彩,这两个神话传说里的典故,来浓缩自己一生中所遭遇的幸福和悲哀。最终两句“此情可待成追忆,只是当时已惘然”,代表诗人从自己的叙述里,回到了现实:李商隐仿佛是在回答外界的疑问:当时的种种情形,为什么要现在才开始回忆并感到哀伤?他给出的答案是:实际上,从这些变故发生的那一刻开始,我就已经感到了惆怅和迷惘,今天这些感觉再次袭来,也许只不过是我生命即将走到尽头的信号罢了。

好了,到这里,这本《美玉生烟》的大致内容,我就基本为你介绍到这里。在这本并不厚重的演讲稿辑录里,叶嘉莹通过分析李商隐的时代背景与生平经历,以作品为线索,带我们重新走入了1200多年前,这位晚唐著名诗人的情感世界。更难得的是,叶嘉莹在分析中,还融入了自己的文学研究创造经历,尤其是对李商隐作品的赏析、唱和,从而展现了一种超越时空的共情。正如她本人所说:在中国文化传统中,诗歌最宝贵的价值和意义就在于,可以在作者和读者之间,不断传达出一种生生不已的感发与生命,这种传承,就是中国传统文化最大的影响力与魅力所在。

顺便说一句,在本书的附录中,作者结合中西文学鉴赏理论,对于中国诗歌创造与欣赏的底层逻辑,做了一些非常精彩与独特的总结,相信在读完这本小书之后,我们都能对于中国传统文化,尤其是诗词文学所承载的信息与情感,有更深层次的领悟。

首先,作为诗词的欣赏者,理想的读者,应该拥有三重不同的解读境界:第一,是感性的审美。比如,李商隐的名作《锦瑟》,我们一开始虽然读不懂,但是我们可以从那些秀丽的辞藻描绘的意象里,感觉到一种美,什么锦瑟、沧海、明珠、华年之类的。这一步完了,那么我们的好奇心和对美的追求,就会让我们进入第二重,反思的说明性阅读,简单来说,就是,这些美丽的形象后面,到底要表达什么样的情感,比如“望帝春心托杜鹃”,表现的就是一种带着深深的遗憾,却又不肯忘却放手的追忆之情。而最后的第三重,就叫历史性的阅读,就是把作品本身放回到作者身处的社会环境与历史时代中去;比如叶嘉莹就说,为什么《锦瑟》不是一首爱情诗,而是一首追悼亡妻的诗歌,就是因为,如果我们真正回到创作时李商隐的生活中去,就会发现他的生命已经进入最后阶段,而且也明确对身边人提出的续弦建议表示了拒绝,并没有足够的能量,和动力去支持他寻求一段全新的感情。所以,这是一种类似“情景还原”的方法,可以更真实地阅读诗人创作背后的意图与情感。

反过来说,中国传统诗词的创作,也有三种模式,分别是赋、比、兴。这也是三种不同的,引发读者情感共鸣的手段。所谓赋,就是直白地描写一个对象,通过鲜明的形象描述,来引发读者的关注与兴趣,比如王昌龄的《从军行》,一上来就是“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关”,类似电影大片一样,一个恢宏磅礴的画面给到你。第二种比,则是作者内心先有了一种浓烈的情感,再从外部世界里寻找一个具象化的客体,把自己的情感投射进去,比如《诗经》中的《硕鼠》;而最后一种,兴,最为曲折,是作者先看到外在的事物,从而激发出内心的发散与联想,再被凝练为某种情感的过程。说到这里,叶嘉莹就感叹说,在她前往美加地区教书访学,发现当时西方文学理论在研究剖析中国传统诗词的时候,如果遇到头两种模式,还勉强能领会,解释下,而遇到第三种,比较天马行空的“兴”,就不免解释乏力,甚至产生各种附会和误读;而这本书描写的主人公,唐代诗人李商隐,恰恰就是使用“兴”的大家,只有那些读懂了李商隐作品中文字密码的读者,才能贴切地体会到他作品秀丽辞藻和丰富想象力背后的真实情感。

叶嘉莹在本书快要结尾时候说,每一首经典的中国传统诗词,都有一个关键词,称为“题眼”,也可能存在于诗词题目中,也可能在某一诗句中。读懂了题眼,才算读懂了整首作品。我自己在读完这本《美玉生烟》后,也在书中找到了一句话,感觉就是本书的“题眼”,请允许我在这里,把它送给每一位使用本期听书的朋友:在我们的文学、诗歌,千年历史形成的沧海里面,有一滴美丽的泪珠,那就是李商隐留下来的诗。

以上就是这本书的精华内容。原书的电子版已经为你附在最后,欢迎你进行拓展阅读。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.叶嘉莹之所以将毕生精力投入中国古代诗词的研究赏析与普及,不仅在于传承与普及中国传统文化,也在于唤起大家内心感发,联想的能力,与高瞻远瞩的精神。

2.晚唐著名诗人李商隐,是以“兴”作诗的高手,讲究以物兴发,再从持续流动转化的典故里,隐约曲折地表达自己深层次的情感。