《罪恶之城的骑士》 苗炜工作室解读

《罪恶之城的骑士》| 苗炜工作室解读

关于作者

本书的作者汤姆·威廉斯,毕业于英国伦敦大学学院,是雷蒙德·钱德勒小说的爱好者。为了写这本书,他查阅了很多档案材料,花了6年时间做实地考察,披露大量雷蒙德·钱德勒此前未曾公开的资料。

关于本书

《罪恶之城的骑士》描述了作家雷蒙德·钱德勒的一生,也对他的主要作品做出分析和介绍,可以看作是钱德勒侦探小说的导读。雷蒙德·钱德勒这个中年失业开始写作的作家,把犯罪小说的地位提高了。

核心内容

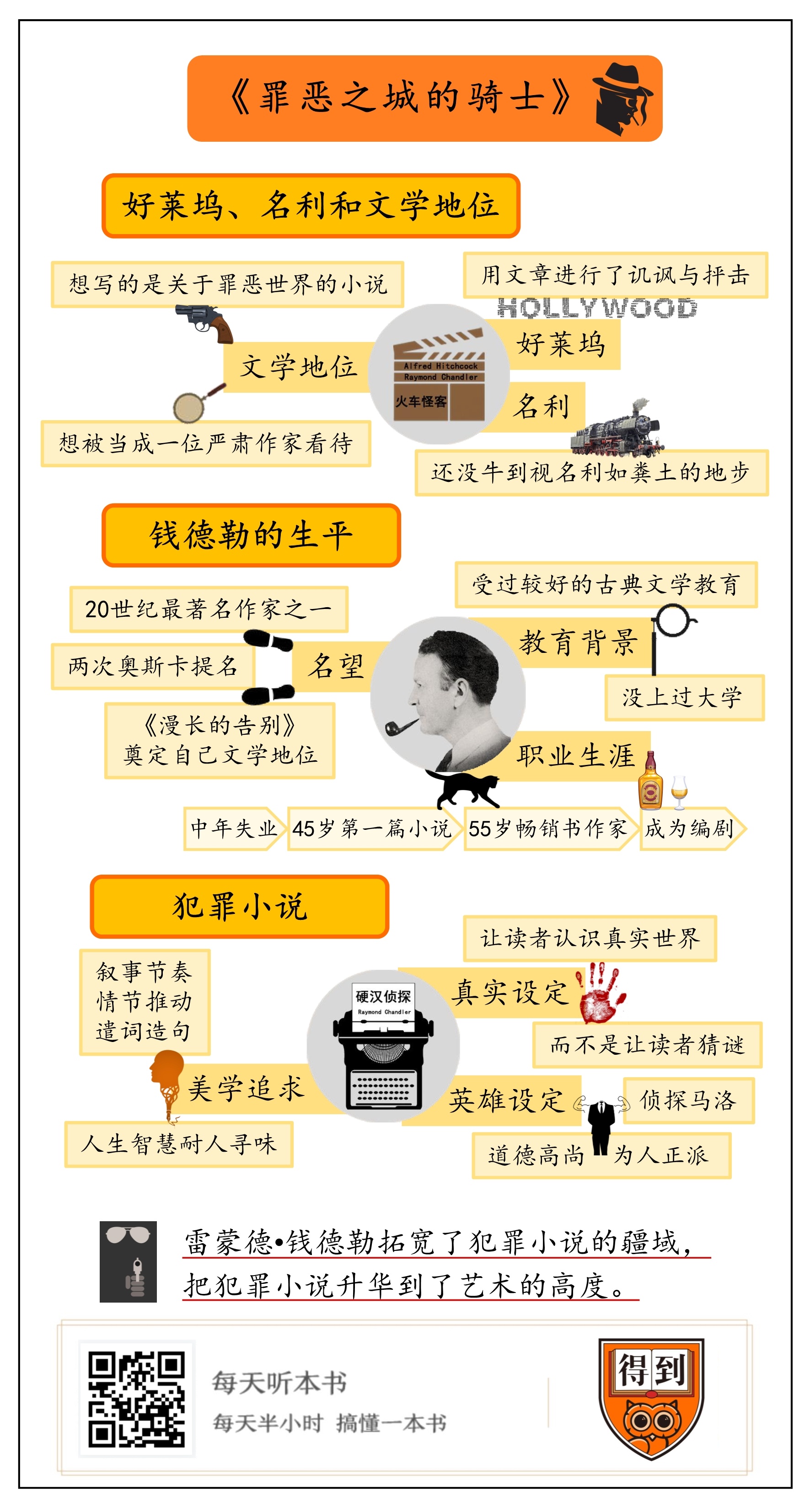

第一,钱德勒怎么看待好莱坞、名利和文学地位? 第二,钱德勒的生平故事。 第三,钱德勒怎么看待犯罪小说?

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的书是《罪恶之城的骑士》,这本书是犯罪小说家雷蒙德•钱德勒的传记。

钱德勒是20世纪最著名的作家之一,他拓宽了犯罪小说的疆域,把原本只是通俗读物的犯罪小说变成了一门艺术。他的写作风格和理念影响了很多小说家,日本小说家村上春树非常推崇钱德勒,说他是自己的崇拜对象。

钱德勒的作品在侦探小说领域,被归为“硬汉侦探”。在他看来,侦探小说就应该写真实世界中的罪恶,小说的主人公也应该是一位英雄,有完美的道德,是天生的正派人。钱德勒一共写了七本长篇小说,小说里的故事大部分都发生在洛杉矶,主角都是一个叫菲利普·马洛的私家侦探。侦探马洛很正直,道德上几乎没有什么瑕疵,他总是能透过迷雾,发掘出罪案的真相。马洛这个形象还激发了英国侦探小说作家弗莱明写出了“007”系列小说。

钱德勒出生在美国芝加哥,在英国上中学时接受过古典文学教育,拉丁语希腊语,法语德语他都学过,但没上过大学。青年时,钱德勒当过记者,写过诗,三十岁过后进入一家石油公司工作。中年时,钱德勒失业了,他想靠写小说养家糊口,45岁才发表了第一个小说,写了十年终于成为畅销书作家,然后涉足电影行业。钱德勒在好莱坞干了几年编剧,跟大导演比利•怀尔德和希区柯克都合作过,获得过两次奥斯卡提名,但他最想干的还是写出好的侦探小说。六十多岁时,钱德勒终于写出了自己最好的作品《漫长的告别》。这部作品奠定了他的文学地位,如果没写出这部作品,钱德勒很可能就会淡出文学爱好者的视野,被人忘掉。

这本钱德勒传记的作者叫汤姆•威廉斯,为了写这本书,他查阅了很多档案材料,花了6年时间做实地考察。对于钱德勒每本小说的构思和写作,作者都在书里做了背景交代。

好,今天的解读分成三个部分。第一部分是钱德勒怎么看待好莱坞、名利和文学地位。第二部分讲钱德勒的生平。第三部分,我们聊聊钱德勒是怎么看待犯罪小说的。

好,我们进入第一部分,看看钱德勒怎么看待好莱坞、名利和文学地位。

钱德勒的大部分作品都被改编成了电影。有一类电影叫“黑色电影”,大部分都是侦探片、犯罪片,夜景比较多,主人公的心理也比较黑暗,有点儿孤独、颓废,跟周围的世界格格不入,甚至怀有敌意。这类影片兴起于好莱坞的四十年代,直到现在也还余韵不断。

钱德勒小说的氛围跟黑色电影的气质有点像,雨夜杀人、蛇蝎美人这些元素都有。钱德勒在1932年开始写小说,写了几部长篇之后,1940年代,他被好莱坞找去当编剧,参与了《双重赔偿》《蓝色大丽花》等电影的编剧工作。这几部电影,是黑色电影的开山之作。

作为编剧,钱德勒跟比利•怀尔德、希区柯克都合作过。他给希区柯克的电影《火车怪客》写过剧本,但这次合作很不愉快。希区柯克先后找了七八个编剧帮他改剧本,都不满意,后来他找到了钱德勒。钱德勒觉得自己是个大腕,应该跟导演平起平坐。可希区柯克认为,编剧的工作就是把故事理顺,把小说的叙述改成电影的叙述,把人物对话写好、有张力、有表演的空间。希区柯克能找先后找七八个人来写剧本,就说明了,编剧在他眼里是什么地位。大导演向来都是跟制片人、大老板争夺影片控制权的,编剧服从导演,这是希区柯克的规则。据说,希区柯克后来当着别人的面,捏着鼻子把钱德勒写的剧本扔到垃圾桶里,又请了一个编剧。但最后,钱德勒的名字还是出现在电影中。

钱德勒在好莱坞的情景跟现在差不多,写小说不太挣钱,卖电影版权挣钱,当编剧挣钱。不过,那时候的专业编剧还不多,好莱坞会请很多作家、记者来当编剧。福克纳年轻时也在好莱坞干过编剧,但他一直心心念念自己的小说,后来拿了诺贝尔文学奖,在全世界都是顶级大作家。

有一些小说家,很清楚自己在好莱坞的定位,他们会老老实实写小说、卖版权,过舒服日子。刚才说到的电影《火车怪客》,就改编自一部小说,作者叫派翠西亚·海史密斯。海史密斯很清楚自己的定位,她曾经说过这样一段话:我从未考虑过我在文学史上的地位问题,我也真谈不上有什么地位。我把自己看作一个能给大家提供娱乐的人,我只想给大家讲述一个精彩且吸引人的故事。

海史密斯一辈子写了二十多部犯罪小说,最有名的作品叫《天才雷普利》,看过这部小说原作的人可能不多,但电影很多人都看过。电影这东西,有势利眼的一面,要看大导演、卡司阵容,小说的原作者要想扬名立万,就不能在电影行当里混,得在文学界、在小说界混,混成福克纳那个水平,拿到诺贝尔文学奖,自然就看不上奥斯卡奖了。

相比之下,钱德勒就有点儿拧巴。他写文章抨击过好莱坞,也讥讽了几句奥斯卡。一个跟钱德勒合作过的制片人,看了钱德勒批评好莱坞的文章之后,说了这么一句话:钱德勒的小说还没好到让他写这样的文章。这句话其实非常伤人。瞧不上好莱坞的作家其实有很多,海明威就算一个。海明威说过,给好莱坞的东西,就跟毒贩接头一样,你把东西扔给他们,他们把钱扔给你,就完事,千万别跟他们过多纠缠。海明威这个地位,看不上好莱坞可以。菲茨杰拉德写出了《了不起的盖茨比》这样伟大的小说,到他穷困潦倒的时候,还得去好莱坞写剧本挣钱。这位制片人的言外之意是,你钱德勒只写了几个侦探小说,真把自己当大作家了。

这其实也是钱德勒写作生涯里最大的心病,钱德勒不甘心自己只是个写侦探小说的,他不想被人说,这是个侦探小说作家。他想写的是,关于这个罪恶世界的小说,他想被称为作家,被人当成一个严肃作家看待。他之前写的侦探小说,虽然比一般小说好得多,但还没好到一流大作家那个地步。钱德勒跟希区柯克合作之前,其实已经离开了好莱坞一段时间,专心写自己的小说。但一听说希区柯克找他写剧本,导演名气大,给的钱又多,钱德勒就去了,他其实是冲着“名利”去的,他还没牛到视名利如粪土的地步。

不料想,这次合作不愉快,钱德勒也有点儿瞧不上希区柯克。这两个人都是在英国上学,英国是讲阶级的,希区柯克出身比较底层,钱德勒稍高一点,两人闹不愉快的时候,钱德勒就骂希区柯克是个肮脏可耻的胖子等等。但我感觉,这件事里受伤害的还是钱德勒。

这次不愉快之后,1951年,钱德勒开始动笔写《漫长的告别》,这是他第六本长篇小说,写、修改、换出版社,终于才出版。怎么评价这本小说呢?如果没有《漫长的告别》,钱德勒可能一辈子就被当成一个侦探小说作家来看待,在文学行当中是不入流的。电影势利眼,其实文学也有势利的一面,得有名家吹捧,有学院派的人给你站台。我们知道,村上春树是钱德勒的粉丝,他把《漫长的告别》翻译成日语,到处夸。如果没有这本小说,钱德勒很可能已经被人忘掉了。但写出了《漫长的告别》,他起码就有资格写文章骂好莱坞了。

好,我们进入第二部分,了解一下钱德勒的生平。

1888年7月,钱德勒在美国芝加哥出生,妈妈早年从爱尔兰跑到美国投靠姐姐,结果遇到莫里斯•钱德勒,两人结婚,生下雷蒙德•钱德勒。爸爸工作比较辛苦,喜欢喝上两口,慢慢就养成了酗酒的恶习。

钱德勒小时候应该目睹过家暴。7岁的时候,妈妈带他离开爸爸。在钱德勒后来的侦探小说中,保护女性是英雄必备的特征之一。但钱德勒从他爸爸身上也遗传了一个坏毛病,酗酒。对作家来说,酒是一个很奇怪的东西,作家写作,需要白日梦,所以喝点儿,晕乎乎的能做白日梦。写作还需要自信,你要老怀疑自己,就什么也写不出来,所以得再喝点儿。

说到酗酒,我们先说一个钱德勒边喝酒边写剧本的故事。1945年,钱德勒在写电影《蓝色大丽花》的剧本,一边写一边拍。电影的男一号已经入伍,拍完电影就得上前线,所以档期非常紧张。本来剧本里构思,凶手是一个海军退伍军人,可当时二战正在进行中,美国海军不同意这个设定。海军在前线打仗,你们拍电影写一个军官杀了个女人,这不合适。所以,剧本的后半段要临时调整。

只剩下最后十天,剧本还写不出来,导演和制片人都快急死了,钱德勒说,只有最后一个办法,我要喝大酒,一边喝酒一边写剧本。他提了几个需求,电影公司得在钱德勒家门口准备两辆凯迪拉克豪华轿车,随时等着。钱德勒每写完几页,司机就把剧本送到公司。另外,司机也得随时准备叫医生。电影公司还得准备六个秘书,三班倒,每班两个人,把钱德勒的口述记录下来,整理成打字稿。电影公司同意了这个做法,钱德勒就开喝,喝到不省人事的地步,躺在客厅里,身边已经放着几页写好的剧本。这么连喝了几天,医生时不时上门来给他打一针,剧本最终写完了,但他的健康也透支了。钱德勒在成年之后,一直是个酒鬼,这跟他爸爸一样。

我们说回到小时候的钱德勒。妈妈带他离开爸爸之后,钱德勒返回爱尔兰,然后到英国上学。他上的中学叫达利奇学院,盛产作家。在钱德勒之后,还有两个作家也在这里学习过,一个叫格雷厄姆•斯威夫特,写过一个小说叫《杯酒留痕》。另一个名气更大,叫迈克尔•翁达杰,写过的小说叫《英国病人》。

为什么这个学校产作家呢?从钱德勒上的课程来看,语言学习可能是一个重要因素。钱德勒学了希腊语、拉丁语,阅读古典文学原作。在英国的教育系统里,古典文学就是希腊语、拉丁语的经典,钱德勒还学了德语和法语,当然也学习了英国文学的经典。钱德勒从十几岁时就养成了写作的习惯,19岁时写的诗还发表在文学杂志上。

钱德勒后来写过一篇叫作《谋杀的简约艺术》的文章,评论了侦探小说。他还写过另一篇文章,从语言上探讨英美两国作家在遣词造句、写作风格上的差异。钱德勒能写出这样的文章,比小说更能说明他的语言功底,这是他后来从事写作的本钱。钱德勒自己也说过,学古典文学对他写侦探小说很有帮助。

高中毕业之后,钱德勒去法国巴黎游学半年,后来又去德国慕尼黑待了半年,学德语。一般来说,欧洲青年在高中毕业或者大学毕业之后,会用一年的时间在欧洲游历,亲眼看看欧洲文明都是怎么回事。

资助钱德勒上高中和游学的人,是他的舅舅。但舅舅可不打算再让他念大学。因为钱德勒跟妈妈到爱尔兰,到英国,都是舅舅给钱帮助他们生活,现在该钱德勒挣钱养活妈妈了。所以,19岁的钱德勒游学归来,参加公务员考试,进入英国海军部工作。这是一份挺好的差事,可钱德勒干了几个月就辞职了,他受不了官僚系统那一套,要当记者。

这时候的钱德勒是绅士派头,喜欢穿着套装,拄着手杖在伦敦街头转。他当了一两年记者,不想干了,又跟他舅舅借了五百英镑,回美国,希望在美国找到喜欢的工作。可他到了洛杉矶,也没找到正经工作,他采摘过水果,在体育用品店当过店员,都是短工。这其实是年轻人必经的迷茫时期,读了一堆希腊语、拉丁语,然后在现实世界干点啥呢?

转眼就是第一次世界大战,钱德勒入伍,他没有加入美军,而是选择加入加拿大军队。原因很简单,加拿大军队会给军人家属一些津贴,这样,钱德勒参军打仗,妈妈在后方能有一口饭吃。他对妈妈还是很负责的。

1919年,一战结束,钱德勒回到美国。他爱上了钢琴家帕斯卡的妻子茜茜。钱德勒跟茜茜成了情人,那时候,钱德勒31岁,茜茜49岁。34岁时,钱德勒终于结束了自己的迷茫时期,进了一家石油公司做职员。过了两年,钱德勒妈妈去世,他跟茜茜结婚。两人的婚后生活还算幸福稳定,钱德勒在石油公司做到高管的位置,可惜他时不时地喝酒闹事,加上办公室斗争,到他四十多岁时,被公司开除,中年失业。

钱德勒20岁出头的时候,当过一阵记者,现在时隔二十年,他又拿起了笔杆子,要凭借写小说养家糊口。钱德勒对太太一直都不错,总想写出一本完美的小说献给她,证明自己是一个正经作家,能写出严肃的作品。

不过,写作这事得慢慢来。钱德勒45岁在廉价杂志发表了第一个短篇小说,稿费是一个单词一美分,一篇小说挣180美元。写了五年,到1938年,他五十岁,开始写第一个长篇小说《长眠不醒》。两年后,他出版了第二个长篇小说《再见,吾爱》,随后,这部小说的电影版权卖了两千美元。1942年,他的第三个长篇小说《高窗》出版,电影版权也卖出去了。这时候,钱德勒才算写出名堂,长篇小说销量达到几十万册,名气响了,还能卖出电影改编权,生活条件好转了。

55岁的时候,钱德勒和派拉蒙影业签约,成为编剧。那时候的编剧要上班,每天坐到办公室里写剧本,但薪水还不错,每周750美元,红酒、威士忌随便喝。但钱德勒发现,编剧只是电影产业中的一个螺丝钉,他坚持认为,电影的根本是剧本,没有剧本,电影就无从谈起。

这说法当然没错,但电影有自己的行业规范和制作流程。钱德勒在派拉蒙、20世纪福克斯从事编剧工作,以《双重赔偿》和《蓝色大丽花》获得两次奥斯卡提名,可他始终觉得不够舒服。1950年,他和希区柯克合作《火车怪客》的时候,周薪涨到了2500美元,这次合作闹得很不愉快,他就离开了电影行当。这时候钱德勒已经六十出头了,他要赶紧写出他最好的小说《漫长的告别》。

1954年,《漫长的告别》在美国出版,受到一致好评。可惜的是,他的妻子在这一年去世。钱德勒开始酗酒,身体状况越来越差。此后几年,他一会儿待在伦敦,一会儿待在美国。他喜欢伦敦,他觉得在英国,人们把他当成一个真正的作家来对待。1959年,七十多岁的钱德勒向他的文学经纪人黑尔佳求婚,但没过多久,钱德勒就死了。

这就是钱德勒的生平。他在英国读完高中,回美国工作。他中年失业,写小说写了十年,成为畅销书作家,然后涉足电影行业。和电影纠缠六七年,接着写小说,然后就死了。他娶了一个年长他十八岁的老婆,一直想写出一本完美的小说献给老婆。

好,我们进入第三部分。钱德勒一生留下七本长篇小说,二十来个短篇小说,他一直很拧巴,想被人当成一个严肃作家看待,想写出特别牛的侦探小说,他到底是怎么看待侦探小说或犯罪小说的?我想从三个层面来说。

第一,钱德勒有一种真实设定。钱德勒认为,真实世界中最难侦破的案件是那种临时起意杀人的,而不是深思熟虑的完美谋杀,完美谋杀其实容易被侦破,激情犯罪不容易。他看不上英国作家阿加莎·克里斯蒂的侦探小说《东方快车谋杀案》,因为从真实性的角度来说,列车上所有的人都参与谋杀,这是不太现实的。但人们看阿加莎的小说,喜欢的恰恰正是她跟我们玩的猜谜游戏。作者设计一个谋杀案,我们看看能不能猜中凶手,这是读者和作者的约定,是一种智力上的消遣。钱德勒觉得这种东西跟真实世界不搭边。那么他眼中的真实世界是什么样呢?

他的小说大多把背景设定在洛杉矶,这是他成年之后待的时间最长的城市,他目睹这个城市变得越来越富裕。早年的洛杉矶是一个缺水的城市,1904年,洛杉矶市政部门开始在附近寻找水源,计划从山谷挖一条水渠到洛杉矶城里。一批洛杉矶的富人事先得知这个规划,就组织了一个财团,购买了山谷里的大片土地。1910年,这批富人控制了10万英亩的土地,等水渠完工,就把土地卖出去,据说获利达到1亿美元。这只是洛杉矶崛起过程中的一个小故事,财富的聚集肯定有肮脏的交易,这就是钱德勒眼中的真实世界,有钱人为了钱,会干坏事。

再举一个例子,洛杉矶一栋豪宅里曾经发生过一起命案,一个富二代和秘书都中弹身亡。警察调查了一下很快结案,说是秘书射杀了富二代,然后自杀。但钱德勒相信,是富二代射杀了秘书,富人施加了压力,不让这个案子再调查下去。钱德勒非常确信,富人会遮盖自己的丑闻。他后来的长篇小说,主角都是私人侦探马洛,马洛要面对的是富人世界中的肮脏事,要揭开富人隐藏的秘密,同时他也不相信警察,认为警察都被收买了。

在钱德勒看来,写这些才叫侦探小说的真实设定。他说过这么一段话:黑帮分子可以统治城市,电影明星可能是暴徒安插的眼线,看着像好人的可能是诈骗团伙的头子,法官家里可能藏着走私货,小镇镇长可能包庇杀人犯收取贿赂,你走在哪条街道上都觉得不安全,这不是一个芬芳的世界,却是你生活在其中的世界。

钱德勒的小说能畅销,跟他对真实世界的理解分不开。假设我们生活在某个城市,城市里财富飞速积累,犯罪泛滥,我们当然想了解它黑暗的一面,因为我们想知道自己身处何地,这个地方真实的运行规则是什么,从而获得安全感。钱德勒的这个真实设定很厉害,像是在说:别猜谜了,别像个外行似的瞎编了,写侦探写犯罪,就应该让读者认识真实世界,这就叫现实主义犯罪小说。

第二,钱德勒有一个英雄设定。他的七本长篇小说,主角都是私人侦探马洛,他喜欢喝两口、抽烟,有女人缘,但又孤独,和世界有点儿格格不入。钱德勒认为,凡是能被称之为艺术的东西,都带有救赎的性质。总得有个人走到罪恶的街道上去,这个人道德高尚,是英雄,是一个完美的人,是一个正派人,他这种正派与生俱来。他可能私生活有失检点,但对虚伪深恶痛绝,对卑鄙不屑一顾。

这本书的作者说,钱德勒的这种道德感来自英国学校的培养。在英国中学里,不诚实、不纯洁、残忍,都是无法想象的恶。正因为如此,英国人很喜欢钱德勒的小说,喜欢马洛这个人物形象,马洛对抗富人,对抗美国资本主义的疯狂扩张,帮助渺小普通的人,对抗那些有权有势的人,这就是英雄。

第三,钱德勒有他的美学追求。如果对比一下他第一个长篇小说《长眠不醒》和他最好的作品《漫长的告别》,就会发现,他在叙事节奏、情节推动和遣词造句上都有明显的进步。特别是随着年纪增长,他在小说里表露出来的人生智慧也耐人寻味。

我们从《漫长的告别》中摘几个金句感受一下。钱德勒说,钱有个古怪的特性,数目巨大的钱好像自有其生命,甚至自有其良心。这是他对资本的认识。钱德勒说,你丈夫这个人能够苛刻地审视自我,看清内心深处究竟有什么。这种天赋很罕见,大多数人一辈子要用一半精力去维护他们从未有过的尊严。这是他对人的认识。再比如,钱德勒最有名的一句话:说一声再见,就是死去一点点。这是老钱德勒面对晚景的凄凉感叹。

以上,就是我对《罪恶之城的骑士》这本书的解读,如果有时间,推荐你看看钱德勒的小说。我们再来总结一下本期的知识要点。

第一,雷蒙德•钱德勒是20世纪最著名的作家之一,他的作品在侦探小说领域,被归为“硬汉侦探”。他想写的是,关于这个罪恶世界的小说,他想被人当成一位严肃作家看待。

第二,钱德勒没上过大学,但接受过比较好的古典文学教育。他45岁发表了第一个小说,55岁成为畅销书作家,然后进入电影行业。他在好莱坞当过编剧,两次获得奥斯卡提名,但最想干的还是写出好的侦探小说。

第三,钱德勒认为,写侦探写犯罪,就应该让读者认识真实世界,而不是让读者猜谜。他在7个长篇小说中,塑造了侦探马洛这个形象,道德高尚、为人正派是钱德勒小说里的英雄设定。钱德勒对自己的作品有美学追求,随着年纪的增长,他在叙事节奏、情节推动、遣词造句,以及小说里的人生智慧,都有明显的进步。

撰稿:苗炜工作室 脑图:刘艳导图工坊 转述:徐溟旭

划重点

1.钱德勒提升了犯罪小说的地位。在他看来,写侦探写犯罪,就应该让读者认识真实世界,而不是让读者猜谜。

2.钱德勒45岁发表了第一个小说,55岁成为畅销书作家,他还在好莱坞当过编剧,但他最想干的还是写出好的侦探小说。

3.钱德勒对作品有美学追求,随着年纪增长,他在叙事节奏、情节推动、遣词造句,以及小说里的人生智慧,都有明显的进步。