《终身失忆人》 良舟工作室解读

《终身失忆人》| 良舟工作室解读

关于作者

卢克·迪特里希,美国国家杂志奖获奖记者,著名杂志《时尚先生》的特约编辑。他的外族父是著名的神经病科和神经外科专家,曾对亨利·莫莱森进行部分脑组织切除术,造就了人脑研究史上著名的案例 H.M。

关于本书

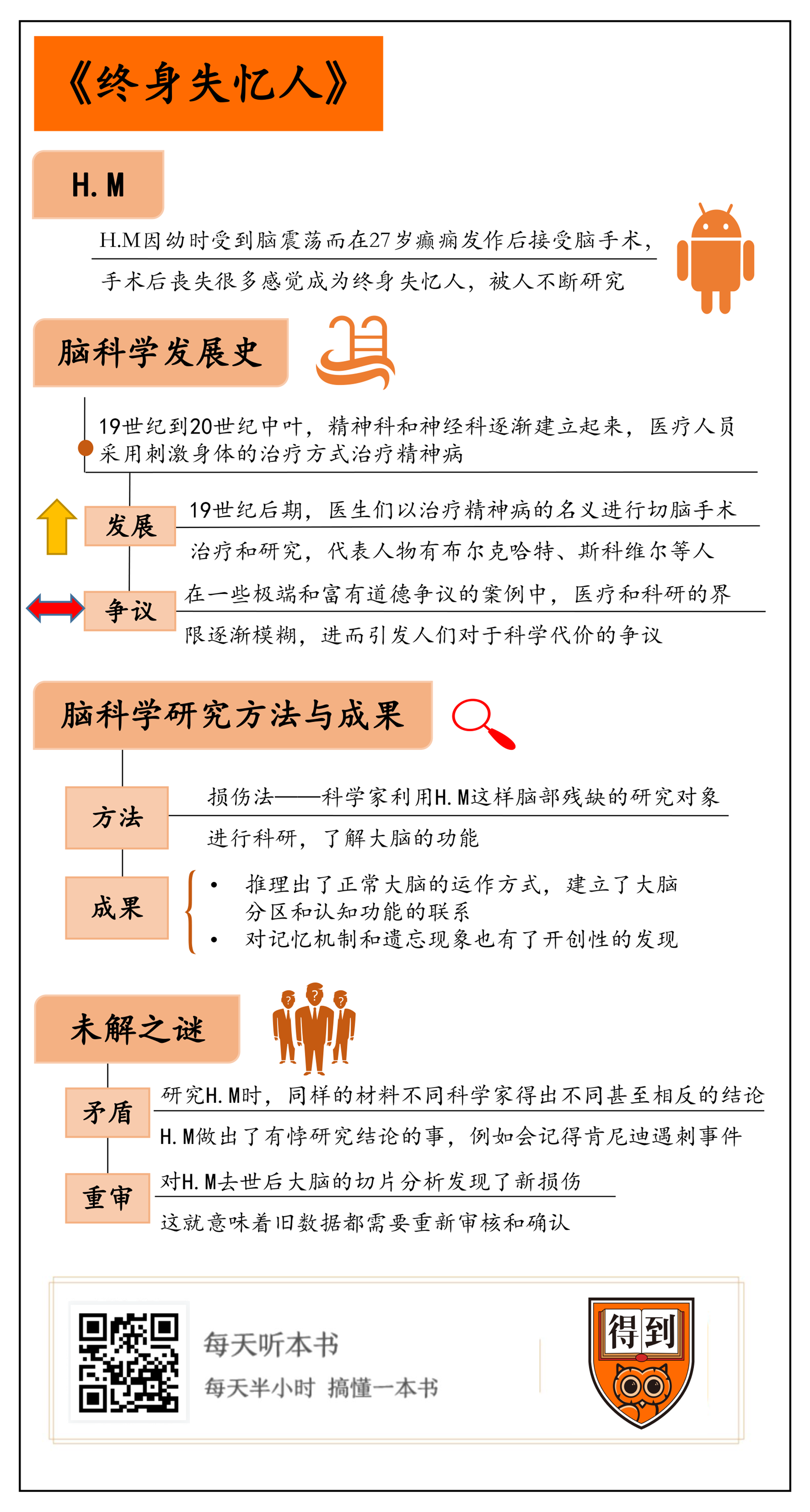

作者在回顾自己的家族往事时,了解到外祖父作为精神病和神经外科专家的事业追求,以及著名案例 H.M 的人生遭遇,受复杂心理驱使,写出此书。他采访了许多相关人物,详细介绍了 H.M 的生平和不幸遭遇,同时介绍了精神病和神经外科发展史,展示了脑科学的研究成果和重要结论,并对医疗科研提出了伦理上的反思。

核心内容

本书介绍了人脑手术与科研历史中的大量案例,并着重描述了病人 H.M 在手术前的情况和手术后的不幸人生,就此提出医疗和科研中的伦理拷问。随时代发展,直接的人体实验已不被主流观念所接受,因此,像 H.M 这样大脑不幸受损的病人就成了珍贵的科研对象,研究人员采用损伤法的研究思路,并配合一系列研究手段,向我们揭示了大脑功能和记忆机制的基本原理。然而,当病人 H.M 去世后,科研人员对他的大脑进行解剖扫描,结果又发现了新的难题。作者最后提出,对人脑的探索,还远远没有结束,仍存在许多令人困惑不解之谜。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是《终身失忆人》,副标题叫做“关于病人 H.M 的记忆、疯癫和家庭秘密的故事”。这本书大约400页,表面上好像在讲脑科学研究史和人脑的记忆机制,但作者的用意绝不是单纯地讲历史和做科普,而是要通过脑科学这一领域,提醒我们反思医疗和科研体系带来的伦理挑战。在理论和技术尚不成熟的时候,是否要多加考虑某些研究项目可能带来的伤害;同时,也通过展现大脑生理功能和思维意识的联系,引发我们去独立思考人类精神与心灵的本质。

有些故事,起源于事故,本书的故事也是如此。在接下来的时间里,我就从病人 H.M 遭遇的事故开始,为你详细讲述这本书的核心内容。

1933年,一个叫做亨利·莫莱森的美国小男孩,走在放学的路上,突然被一辆疾驰的自行车撞倒了。这让他受到了剧烈的脑震荡,并留下了癫痫的后遗症。在亨利的青少年时期,癫痫频繁发作,严重影响生活。于是,在27岁那年,亨利·莫莱森接受了一次大脑手术。

在那之后,癫痫停止了,但诡异的事情却发生了,亨利从此不能记住新发生的事情,也忘掉了许多过往的岁月。更可怕的是,他丧失了很多感觉,比如痛觉和饱足感,也不再有情绪和欲望。对他来说,所有人和一切事,都波澜不惊地到来,又毫无痕迹地离去。一句话,他变成了“终身失忆人”。

手术之后到临终之前的五六十年里,亨利的生活只有一个内容:接受试验和研究。亨利·莫莱森这个名字,也蜕变为一个冰冷的代号,那就是 H.M。生前,科学家们用这个代号称呼他,死后,H.M 成为科学展览中一个展柜的标签。H.M 的大脑,被保存在美国加州大学,仍在被人研究,几乎和爱因斯坦的大脑享受同等待遇;他的失忆症状,还启发了一部悬疑电影,叫做《记忆碎片》。

我敢肯定,你不会羡慕 H.M 的待遇。很明显,他的大脑,与其说被动了手术,不如说被动了手脚,让一个活人变成了活标本。这个活标本的制造者,叫作威廉·斯科维尔,是学术界鼎鼎有名的神经外科医生。没人知道,几十年前,当斯科维尔医生面对浑浑噩噩的 H.M 时,内心是否会泛起一丝愧疚,但几十年后,斯科维尔的外孙,却受到某种复杂心理的强烈驱使,写出了这段故事。

这个外孙,就是本书的作者卢克·迪特里希。他是美国国家杂志奖获奖记者,也是著名杂志《时尚先生》的特约编辑。在写作本书时,他采访了许多相关人物,调查了 H.M 的生平,回顾了自己的家族往事,介绍了神经外科发展史,并融入了自己的思考和感受。本书在组织结构上,采取了蒙太奇式的手法,交错着历史、现状、科学、回忆、反思和抒情。这种方式,不太利于我们快速把握重点,所以我把本书重新解构,提炼出三大主题,分享给你。

第一个主题是,妙手仁心还是冷血狂魔?在这个主题下,我将带你简略回顾人脑手术历史,并提出医疗和科研中的伦理拷问。

第二个主题是,认知地图与记忆迷宫。这里我将为你介绍大脑研究的一般方法,所取得的成就,以及病人 H.M 的情况带给科研人员的启示。

第三个主题是,深入地探索和更深的困惑。这里我会为你讲述病人 H.M 去世后,科研人员对他的大脑进行解剖扫描,结果又发现了新的难题。

我们先来看第一部分:人脑手术是从什么时候开始的?最初是为了治疗哪一类疾病?给 H.M做手术的脑外科医生,究竟是妙手仁心还是冷血狂魔?

很多学科,都有一个实用的源头,比如几何学最初是为了丈量土地,而脑科学则起源于治疗伤病。据考古研究,几千到一万年前,我们的祖先就掌握了开颅术,主要是为了治疗外伤和疾病。在古埃及的莎草纸书中,你还能找到一些案例和治疗准则。

值得注意的是,这些准则反复强调大脑是一个精妙而脆弱的器官,在治疗时应以清洁伤口为主,绝不应染指大脑本身。我们常用“妙手仁心”来赞扬医生,古人的技术虽然原始,可能没有妙手,却展现了对待病患的仁爱之心,以及对未知领域的敬畏。但后来,事情慢慢变味了,一切都怪一种特殊的疾病——精神病。

19世纪到20世纪中叶,精神科和神经科逐渐建立了起来。这本来是个巨大的进步,人们终于摆脱了宗教和泛灵论的统治,一些性格和行为古怪的人,不再被看成魔鬼附体、灵魂堕落什么的。有病,就治一治嘛。于是,医疗人员积极尝试治疗各种精神异常。但进步是要付出代价的,在医学开始向新领域进军的同时,那些被治疗的精神病患者,却被带入了一个黑暗、血腥的时代。

一开始,医疗人员采用刺激身体的治疗方式。这些方式,说起来那是相当刺激了,作者的外祖母,就曾经亲身体验过。那是1944年左右,可能因为匆忙搬家造成的精神压力,作者的外祖母突然表现出严重的被害妄想的症状,于是被送进了哈特福德精神疗养院里。据说那是当时设施最先进、景观最优美、管理最人性化的疗养院,绝不会对病人进行捆绑、监禁之类的野蛮治疗。

可是,在入院的第一天,外祖母就看到了优雅表面下的黑暗真相。为了让躁狂的病人安静下来,该院有一整套绝招,包括连续地让病人泡冰水,进烤箱,高压电击,注射胰岛素、强心剂引起休克。一套下来,包你猛虎变绵羊,什么异常症状都统统消失。不过,这套绝招和神经外科比起来,就小巫见大巫了。

19世纪后期,瑞士精神病学家布尔克哈特,发现了精神病在神经学上的根源,也就是说,精神病是大脑里的某些病变引起的。他是个行动派,马上就把理论投入了实践。从1888年到1889年,他至少切除了5个病人的部分脑组织。这5个人中,2个死了,2个患上癫痫,1个自杀了。

从那时起,最迟到20世纪六七十年代,医生们以治疗精神病的名义,不断把利刃伸向柔弱的大脑,其中的狂热分子们,简直像成立了一个武林门派:切脑教,一个切开人们大脑的教派。刚才说的布尔克哈特先生,可谓切脑教的开山始祖了。后来,这个门派更是出了一个登峰造极的人物,就是本书作者的外祖父,斯科维尔医生。他的登峰造极之处,体现在数量和质量两个方面。

从数量上说,斯科维尔一天可以操刀5台手术,几年内培训了63名手术医生,他还加入了康涅狄格州的联合额叶切除研究组,这个小组在两年间就向550个人的大脑动了刀子。

从质量上说,斯科维尔对手术设施和流程要求极为严格,还发明了更精准的手术方法和器械。在此之前,有些医生使用碎冰锥来动手术,把锥子从眼球上方刺进去,穿透眶骨,然后来回拉动,以切断额叶与其他脑组织的连接。额叶位于大脑的前部,大概从前额向上覆盖到头顶的位置,主管运动、语言、运算等重要的功能,如果额叶发生病变,甚至会影响人的性格和精神。这就是精神科医生拿起手术刀去做神经外科手术的理论基础。

但这种碎冰锥手术法,无异于盲人摸象,因为手术过程中,医生看不到大脑,也看不到自己究竟切断了些什么。针对这个弊端,斯科维尔发明了“眼眶环切术”。大致是这么进行的:在病人双眼上方的额头上,用环钻各开一个洞,取下骨头,切开脑膜,让大脑前额叶完全暴露出来,然后使用一种叫做脑压板的工具翘起额叶半球,寻找目标位置,再用一种电动真空管把脑组织吸出来。

如果说出斯科维尔发明这些手术工具的灵感,你一定会心惊肉跳:环钻的原型是汽车维修工具,而脑压板就是一个小号的鞋拔子。然而,最可怕的东西永远不是工具,而是人心。

1953年,斯科维尔医生对亨利·莫莱森动了手术,造就了 H.M 这个历史性的案例。如果你较真的话,会发现这案例有个疑点,那就是 H.M 性格正常,完全没有精神病。大家应该知道,精神病和神经病是两码事,癫痫只是神经上的机能障碍,根本不符合治疗精神病的出发点。癫痫是否必须动手术,又该在大脑的什么区域动手术?当时,斯科维尔医生并不清楚。

果然,在打开亨利的大脑后,斯科维尔根本找不到手术的目标区域,连癫痫起源于哪个脑半球都毫无线索。这时,他面临三种选择:一,承认失败,停止手术,这样没什么好处,也没什么坏处;二,先对一侧脑半球进行手术,保持另一侧原封不动,然后观察对手术的影响,这样可以把破坏限制在一定范围内。然而,斯科维尔选择了第三条路。他拿起真空管,将两个半球的内侧颞叶都破坏掉。这涉及到亨利脑中的杏仁核、内嗅皮层、海马体和一部分沟回。这些脑组织的功能,在当时几乎完全是未知的。

因此,对亨利来说,这是风险最高的一条路,对斯科维尔却没有什么风险,反而可能带来诱人的回报。因为在那时,斯科维尔的职业道路走向了另一个方向,他不再专注于大脑和精神疾病的问题,而想要探索大脑的功能,想要弄清在一般情况下,大脑和心智的关联。

斯科维尔的实践,只是那个血腥时代的冰山一角。在那个时代,医疗和科研的界限逐渐模糊,脑科学的重心也从治疗转向了研究。医生们的动机,如果不是为了治病,也是为了科研。但作者在书中也讲述了很多有道德争议的案例,甚至评论道:那些精神病医生,是否比精神病人更加疯狂?

自然,这也能引起我们的思考:良好的动机是否能掩盖手段的罪恶?那些外科医生、精神病医生和管理者,到底是妙手仁心的医生,还是肆意处置他人的冷血狂魔?这并不是危言耸听。作者举例说,1945年,纽伦堡国际军事法庭对纳粹德国战犯进行审判,之后,美国军事法庭又提出了12项后续审判,其中第一条就是医生审判,针对他们在战俘和集中营囚犯身上所做的医学实验。公诉方的开场陈词,可谓一针见血:“此案中的被告被指控谋杀、虐待,并以医学的名义施以其他暴行。”

20世纪70年代以后,大众文化也表明了人们的态度。很多涉及精神病题材的电影,比如《飞跃疯人院》和《发条橙》等,都包含着深刻的反思。科学进步,需要支付怎样的代价?又应该由谁来支付?这是我们始终无法回避的拷问。

关于科学进步的代价问题,我们暂时就说到这里。下面,我们来看看本期要说的第二部分内容,认知地图与记忆迷宫。这里涉及大脑研究的一般方法,所取得的成就,以及病人 H.M 的情况带给科研人员的启示。

有两个奇怪的现象,一是刚才讲过的,脑科学家喜欢在别人的大脑中,这里切上一刀,那里刺激一下;二是,脑科学家们一旦见到脑部受伤或病变的病人,就会相当激动。这都是因为一种研究思路,叫做损伤法。

19世纪以前,大多数科学家认为大脑是一个未分化的混沌整体,如果大脑受损,会在整体功能上下降,而不是导致某种特定的缺陷。人体的肝脏就是这样。我们知道,切除70%的肝脏,人也可以活下去。但到了20世纪,脑科学家已经认识到,人脑的不同区域各有分工,各司其职。

除了纳粹,大概没有哪位医生敢切开一个健康人的大脑来研究。因此,利用功能不全的大脑,来梳理出不同区域的功能,推演一般的情况,就成了唯一的选择。这就是20世纪中叶盛行的研究思路,损伤法。

通过这种方法,脑科学家们逐渐划分出大脑的功能分区,构建出了认知地图。有一个著名的小矮人图,形象地说明了大脑分区与认知的对应关系。1950年,加拿大蒙特利尔神经学研究所的创始人和首席外科医生怀尔德·潘菲尔德,发表了这个小矮人图。他希望用“神经”来打开大脑生理学和大脑心理学的局面,为研究人类心灵提出更多有效的方法。

小矮人图有两张,一张叫运动皮层图,另一张叫感觉皮层图,都是一个奇怪的卡通形象,覆盖在大脑区域图上。小矮人的身体比例不太正常,在运动皮层图上,他的手和脚被画得特别大,胳膊和腿则很细很短,这表明,控制手脚的精细运动,需要更多的神经资源,也就对应着更大的脑区。而在感觉皮层上,你会发现小矮人的眼睛、耳朵和嘴特别大。显然,我们的视觉听觉很占资源,而嘴巴是个神经密集,非常敏感的部位。

当然,小矮人图只体现了一个大概的思路,大脑分区,远比我们想象得更精细。左半脑额叶分管的语言功能,就可以再进一步细分。为了说出清晰而有意义的话,至少需要两个分区正常工作。一个叫布洛卡区,如果受到损伤,人就不能清楚地发音,另一个区是威尔尼克区,负责语言理解,如果这个区域受到损伤,人就会听不懂别人的话,也不能说出有条理有意义的句子。

请注意,不要轻易认定某些现代诗的作者,是威尔尼克区受了伤。开个玩笑,咱们言归正传。

尽管科学家们取得了很大进步,但大脑分区与认知地图,至今仍包含着广袤的未知领域。比方说,在一块一分钱硬币大小的颞叶面上,科学家们定位了实时声音的感知区域,将其称为初级听觉皮层,但并不知道哪块区域负责之后的提取,哪块负责辨析之前听到的特定声音。实际上,对于视觉、味觉、触觉、嗅觉的提取和辨析机制,同样不能确定。

如果说,对大脑感觉和运动功能的研究有点像雾里看花,那么,研究大脑的记忆功能,就像在走迷宫了。

美国麻省理工大学,曾长期主持对 H.M 的研究项目。随着技术发展,人们有了先进和昂贵的设备,比如核磁共振成像仪、正电子断层扫描仪、脑电图仪等等,但有形的设备并不能捕捉到无形的记忆。在研究 H.M 时,科学家们主要采取以下几种方式:长时间的访谈,检测 H.M 对人生经历的记忆和对目前状况的认识,还有梦境研究,因为通常认为,梦境是由近期事件的记忆碎片拼凑而成的。还有一些认知能力的测试,比如给 H.M 讲个故事,然后要求他复述,或者让他看着镜子中的倒影,来画五角星之类的简单图形。

在这个阶段,有两个突破性的发现:一是证明了记忆机能与大脑的特定部位有关;二是发现,大脑中至少包含两套不同且独立的记忆系统。

我们的生活经历,实际是一种碎片式的痕迹,散落在大脑的不同部位,随时会消失。要形成记忆,海马体就必须反复地给某些痕迹发送电冲动,并接受它们的冲动返回,直到某一天,某些痕迹足够深刻,形成记忆。打个比方,海马体的工作机制有点像食草动物的反刍,不经过它的反复加工,新的信息就不会被我们真正吸收。

而大脑的两套记忆系统分别是语义记忆和陈述性记忆,用两个问题就可以展现它们的区别。比如我问你:法国的首都是哪里?你可能立刻就能给出答案。你脑中储存的,一些孤立的、基本没有联系的事实,比如“法国的首都是巴黎”,就是你的语义记忆。那我如果再问你:你是什么时候知道这个事实的?你大概一时想不起来吧。这就是陈述性记忆,它像一个故事,有着来龙去脉。当你启动陈述性记忆时,你就在内心启动了一场时间旅行,它会把你带回某个特定的时空,唤起你曾经经历过的场景。

显然,如果一个人只剩下语义记忆,那他就成了一个人形词典或者相册,而无法构建关于自己和这个世界的历史。而历史,正是我们定义自身和世界的立足点,失去记忆,就意味着失去了自己,也失去了整个世界。

H.M 的情况更加悲惨,由于海马体被破坏,他患上了顺行性遗忘,就是不能记住生活中任何新发生的事件,也记不住人,哪怕是相处了几十年的人。除了海马体,他大脑的另一些未知部分也遭到了破坏,导致严重的逆行性遗忘,也就是说,连过去的事情也变得支离破碎。

以上这些,就是目前脑科学研究的一些成就。取得这些成就,离不开损伤法这一研究思路,也离不开像 H.M 这一类病人所作出的贡献。

2008年,H.M 去世了,享年82岁。尽管科学家们连续研究了五十多年,仍未解开他身上所有的谜题。他去世后,反而又向我们抛出了新的困惑。

下面,我们就来看本期要说的第三部分,深入地探索和更深的困惑。这部分之所以叫这个题目,是因为 H.M 去世后,科研人员对他的大脑进行解剖扫描,结果又发现了新的难题。

在50多年里,美国和世界各地的科学家们像朝圣一样,来见 H.M,也就是亨利·莫莱森。他们反复问亨利同样的问题,而他也总是给出相似的回应。亨利有一句著名的口头禅,叫做“从我身上研究出来的东西,可以帮助他人”,这句话简直像他的万灵丹一样,用来回答许多不同的问题。不论你问他“你开心吗”“你感觉如何”“你觉得自己在哪儿”或者“你对回忆的哪一方面感到疑惑”,他都会回答你:“从我身上研究出来的东西可以帮助他人”。可见,科学家们在研究亨利时,获取的材料内容基本一致,但是,除了前面讲到的一些结论之外,他们在很多课题上不能达成共识,甚至引起论战。

比如说,亨利居然记得美国总统肯尼迪的刺杀事件。这真是怪事,要知道,肯尼迪刺杀事件发生在1963年,那时,亨利已经动过手术十年了。对此,研究者们提出了一些假设性的解释。也许,亨利大脑中还有残余的海马体,让一些特定事件或人物的记忆保留了下来。或许,某些大脑结构代替了海马体,补偿了一些记忆功能。但一切都是猜测,没有人能够给出确定的答案。

有时候,对同一个研究课题,科学家们甚至会给出相反的答案。比如,一些学者认为亨利在组织口语时,错误严重,词不达意。而另一组研究员却发表了截然相反的观点:他们认为亨利并没有任何语言问题,口语水平甚至称得上相当不错。再比如,大多数科学家认为亨利的杏仁核受损,导致他性格变得十分顺从和消极。一般认为,杏仁核是与情绪和痛苦密切相关的,但令人惊讶的是,亨利偶尔也会情绪爆发,感到莫名的焦虑和担忧。麻省理工的研究者们给亨利做过一些测试,显示出他的内在冲突水平非常高。科学家们不知道,到底该怎么解释这个和一般原理相冲突的现象。

此外,科学家们还会互相攻击对方的研究方法,和写论文时犯下的程序错误,包括“统计错误”“不恰当的对照组”“摘取零星材料”以及“先下结论,再找证据”等等。

也许,在研究亨利·莫莱森时,科学家们常常会觉得自己走进了一个死胡同。在历史上,亨利明明是被研究得最多、最深入的一个对象,然而关于他的很多事情仍旧迷雾重重。2008年,亨利·莫莱森去世,似乎给揭开谜题带来了转机。因为这时候,科学家已经有了最先进的扫描设备,也不用再担心大功率设备会给亨利带来更多伤害了。科学家把亨利的大脑做成了2401个切片,逐一扫描,制成高解析度的三维电子图像,甚至能够精确观察到每一个神经元。这么一来,还有什么谜题不能解开的?

但科学家们马上发现,他们乐观得太早了。切片影像和脑组织分析显示,在亨利的前额叶中,存在一处之前从未报告过的损伤。这麻烦可大了,因为五十多年中,很多神经心理学家对亨利的研究,都基于这样一种假设,即他的损伤和病变局限于内侧颞叶区域。而现在发现的新损伤,会让那些关于内侧颞叶功能的结论变得不可靠,所有的旧数据都需要重新审核。

这些年来,科学家们以为对大脑和记忆有了更深入的探索,有了更深入的理解,现在他们有理由怀疑自己很可能理解错了,或者至少是有一部分错了。目前,美国科学家建立了大脑观测站,继续研究亨利的大脑,并继续计算和破解着关于大脑和记忆的谜题。

说到这儿,这本书的核心内容就聊得差不多了。我们最后再来简单回顾一下:

首先,我们简单回顾了脑科学的发展历史。人们在尝试治疗精神疾病的过程中,发现了大脑组织与精神病的关联,并从十九世纪末期,积极地推行脑部组织切除手术,使大批病人付出惨痛的代价,并引发了广泛的伦理挑战。但这也打开了脑科学研究的大门。

其次,我们说到了脑科学的研究思路和成果。科学家利用 H.M 这样脑部残缺的研究对象,推理出正常大脑的运作方式,建立了大脑分区和认知功能的联系,并对记忆机制和遗忘现象有了开创性的发现。

最后,我们发现脑科学的谜题并没有完全解开。在科学层面上,研究者对大脑功能和记忆机制仍然争论不休,更深入的研究反而带来更多的困惑。

说起来,本书其实是“脑科学黑暗三部曲”之一,另外两本书分别叫做《天生变态狂》和《疯狂成瘾者》。《天生变态狂》讲的是,异于常人的大脑结构导致异于常人的变态杀人行为;《疯狂成瘾者》讲的是毒品这类外部化学物质,会导致个人体验、情感甚至意志的变化。结合今天的这本《终身失忆人》所讲述的脑科学的知识,我们可以看出,大脑的结构比例、化学成分和连接方式,能在很大程度上决定我们的人格和意识,它们的变化,就会让我们变成另一个人,甚至像亨利·莫莱森那样,从活人变成活死人。

这不禁让我们联想到一些富有哲学意味的问题,那就是,人类心灵的本质是什么?自我意识是什么?可我们怎么才能回答这些问题呢?一直以来,我们只能用自己的大脑研究自己的大脑,好比自己揪着自己的头发脱离地面。这句绕口的话,不乏悲壮的意味,可即便如此,探索也依然在继续。

撰稿:良舟工作室 脑图:刘艳 转述:杰克糖

划重点

1.人们在尝试治疗精神疾病的过程中,发现了大脑组织与精神病的关联,大量医生开始积极推行脑部组织切除手术,使大批病人付出惨痛的代价,引发了伦理挑战,但这也打开了脑科学研究的大门。

2.科学家利用H.M这样脑部残缺的研究对象,推理出正常大脑的运作方式,建立了大脑分区和认知功能的联系。

3。脑科学的谜题至今没有完全解开,研究者对大脑功能和记忆机制仍然争论不休。