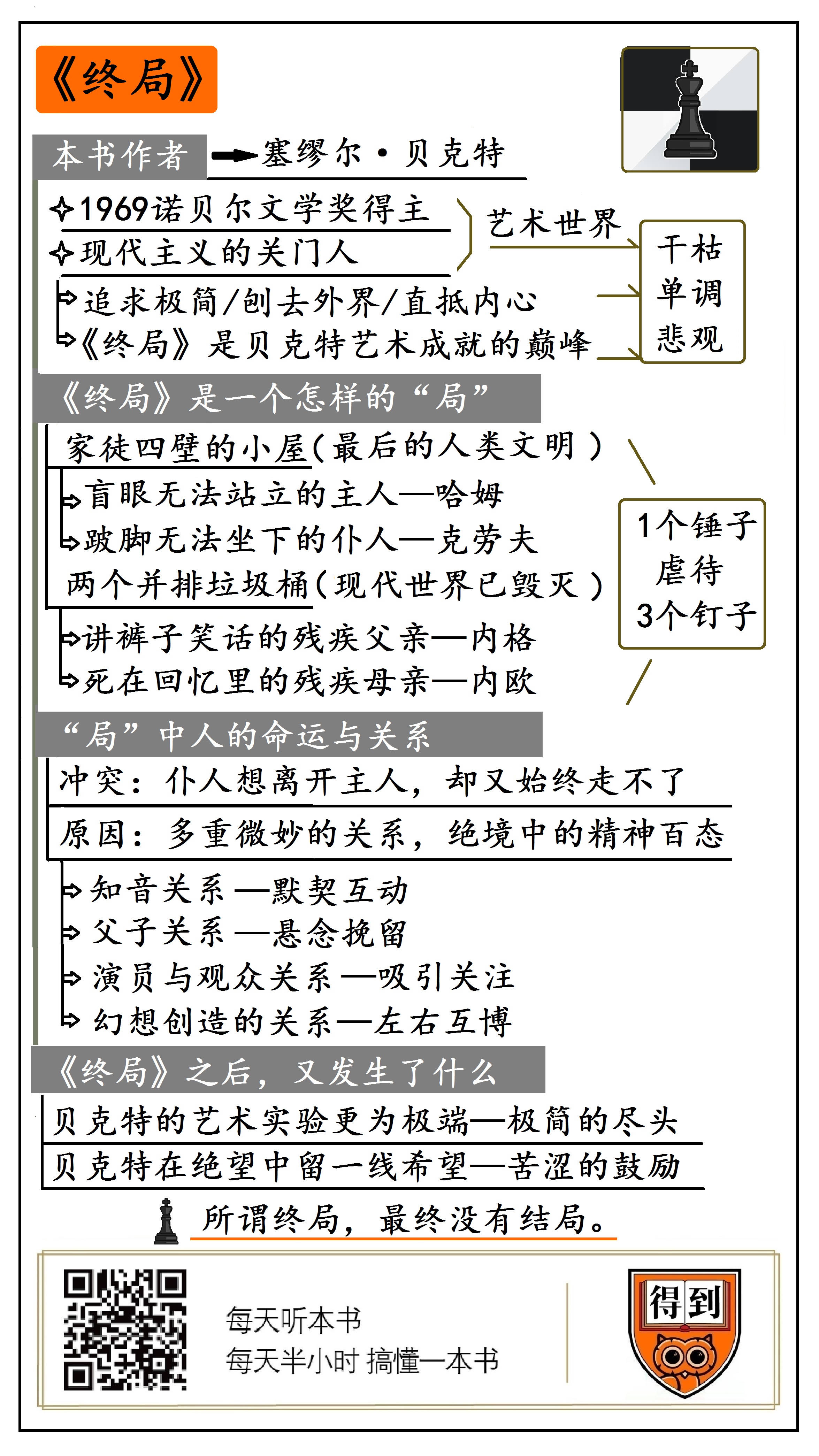

《终局》 李迪迪解读

《终局》| 李迪迪解读

关于作者

萨缪尔·贝克特(Samuel Beckett),1906年4月13日生于都柏林南郊的福克斯罗克,1989年12月22日逝于巴黎。侨居法国的爱尔兰小说家、戏剧家、诗人,同时用英文和法文进行创作,1969年因其作品“以新的小说和戏剧的形式从现代人的窘困中获得崇高”而荣膺诺贝尔文学奖。在文学史中,贝克特公认是荒诞派戏剧的开创者,也是最后一位现代派的大师。

关于本书

《终局》用法文写成,是与《等待戈多》齐名的荒诞派名剧。《等待戈多》的导演罗歇·布兰于1957年4月3日将它搬上舞台,在伦敦王家宫廷剧院用法语完成首演。在这部独幕剧末世般的氛围中,有这么四个奇怪的人:坐在轮椅上、无法站立的哈姆,侍立一旁、跛足的仆人克劳夫,以及住在垃圾筒里、双腿皆无的哈姆的双亲纳格和耐尔。他们相互依赖,却又彼此厌弃,在这荒原般的世界里喋喋不休。哈罗德·布鲁姆在《西方正典》中称赞此剧,比二十世纪的任何其他戏剧都更加深刻地反映了人类生存的境况。

核心内容

塞缪尔·贝克特是1969年诺贝尔文学奖得主,也是“现代主义”的关门人,他追求极简,刨去外界,直抵内心。《终局》是贝克特艺术成就的巅峰。在这部戏里,现代世界已经毁灭,老一辈人被装进了垃圾桶。整部戏围绕一主一仆两人展开,主人虐待仆人,仆人想离开主人,却又始终走不了。贝克特在两人身上巧妙地浓缩了多重微妙关系,探讨了人类在绝境中的精神百态。

本期音频分为三部分,第一部分谈谈终局到底是个什么局,以及它在文学史中的独特位置。第二部分谈谈局中人的命运,以及人物背后隐藏的多层关系。第三部分则介绍贝克特在《终局》之后一系列更为极端的文学实验,讨论一下为什么看似很丧、很灰暗的贝克特,其实是最坚韧最励志的作家。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是萨缪尔·贝克特的《终局》。

提起贝克特,人们首先会想到《等待戈多》。今天大家已不难理解,从未登场的戈多只是一个代号,用来指代自己苦等不来的那样东西。有学者认为,贝克特1953年写下《等待戈多》时,他本人等待的“戈多”,就是文学界对他的“承认”。

十六年后,贝克特拿到了1969年诺贝尔文学奖。但诺奖并非时间给予贝克特的最高荣誉。诺奖年年有,贝克特在文学史里的成就却独一无二——他既是荒诞派的开创者,也是“现代主义的关门人”。每天听本书在解读《等待戈多》的那期里,已经说过了贝克特作品中的荒诞。今天则要说说,为什么贝克特是最后一位伟大的现代主义作家。

现代主义文学强调两点。第一,强调主观感受,而不是客观现实。第二,强调语言,而不是故事情节。现代派最著名的技巧“意识流”,说白了就是用语言来描述心理意识的活动。现代派的开创者,爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯,用精妙的语言把大千世界都装入到意识中。贝克特恰好是乔伊斯的老乡和助手,但他的创作方向却截然相反:通过尽量刨去外部世界,来暴露内心的意识。

那么可以想见,乔伊斯的小说世界很丰盛、很复杂、很乐观。而贝克特的艺术世界干枯、单调、悲观。悲观确实是贝克特的天性。回首往事,他直接承认:“我没有快乐的天分”。但贝克特艺术中的悲观具有超越个人的普世性,他写的是人类在绝境中的精神状态。

贝克特的极简主义美学,恰好符合绝境中的一无所有。比如《等待戈多》的舞台上,整个世界只剩一棵枯树。而贝克特的人物也大多是生命力濒临枯竭的老人,除了回忆,他们别无所有。除了唠唠叨叨,他们无所事事。也就是说,现代派强调的私人感受和语言,恰好是这些垂死者唯一的财富。就这样,贝克特的创作把现代派的理念推演到了可能的尽头。

《等待戈多》是贝克特戏剧创作的起点,而今天要说的这部《终局》,则公认是他艺术成就的巅峰。下面的讲解分为三部分。第一部分,说说《终局》是怎么样的一个“局”。第二部分,说说“局”中人的命运。第三部分,说说《终局》之后,又发生了什么。

先来说说何谓“终局”(Endgame)。这是一个国际象棋的术语,其实更接近于中文里的“残局”。剩几个子算残局呢?倒没有硬指标。但在残局里,原本需要小心保护的国王,却变成了进攻的主力。贝克特设下的终局很特别,里面不存在对弈的双方,棋子是被漫长的时间吃掉的。而既然没有敌方,国王就只能攻击自己人。

这么说也许有点抽象,那么具体来看看这部戏吧。

《终局》里的老国王,名叫哈姆。他统治的“王国”,只是一间家徒四壁的小屋。小屋外的世界一片荒芜,生机灭绝,仿佛科幻电影中核爆后的景象。此剧写于1957年,当时全世界仍笼罩在冷战与核大战的阴云中。不过就算没有这层背景,贝克特大概还是会通过他追求极简的艺术逻辑,推导出这样一个一无所有的世界。对了,哈姆在《圣经》中是诺亚的儿子,诺亚方舟的故事你肯定知道吧?总之,哈姆的小屋似乎就是人类文明最后的王国。哈姆的王座,其实是一个带轮子的旧沙发,他永远坐在上面,早已无法站立。哈姆始终戴着一副墨镜,但早已失去视力。这样一个衰老又残疾的人,是怎么活下来的呢?全靠他唯一的仆人,克劳夫。

克劳夫是个中年人,身体也有残疾,走路一瘸一拐。如果哈姆是象棋里的“国王”,那么克劳夫大约是“象”,因为象走斜线,而跛脚的克劳夫似乎也很难走直线。不过克劳夫还有一个特点,就是他永远无法坐下,这与无法站立的哈姆正好相反。克劳夫平时住在厨房里,这个厨房在舞台外面,观众看不到。只要哈姆一吹哨子,克劳夫就要一瘸一拐地上场,听候吩咐。哈姆的要求琐碎而苛刻,有为折腾而折腾的嫌疑。比如哈姆刚刚睡醒,就要求克劳夫哄他入睡。比如他刚叫克劳夫走开,又马上叫他快回来。还比如,他一定要坐到房间的正中央,就让克劳夫前后左右推动沙发,反反复复调试。这样看来,克劳夫之所以永远无法坐下,与其说是一种先天残疾,不如说是哈姆长年累月规训的结果。

黑格尔在《精神现象学》中提出了主奴辩证法,每天听本书对此也做过解读。大致来说,黑格尔认为主和奴的地位会随时间和劳动而易位。这在《等待戈多》里有所反映:第一幕中抽打奴隶的主人,到第二幕成了依赖奴隶引路的盲人。但在《终局》里,哈姆虽然也是一个盲眼的主人,但克劳夫却永远没法翻身。这也许是因为,黑格尔的历史永远在发展,而贝克特戏里的时间已经走到了尽头。

《终局》的舞台上,除了哈姆和克劳夫,还有两个并排的垃圾桶。盖子偶尔会打开,冒出两个苍白的老人,他们是哈姆的父母,父亲叫内格,母亲叫内欧。他们俩也是残疾人,在一场车祸中失去了双腿。如果延续象棋的比喻,那么无法行动的他们,只能代表已经不属于棋盘的死子。哈姆把残疾的老父母,直接当成字面意义上的“废物”,放进了垃圾桶。然而他们探头探脑的样子有点像动画片里的鼹鼠,竟然还有点好笑和可爱。可以说,超现实的直白设定,反而让老两口的残酷处境,得到了一点卡通化的缓和。

好了,现在该说说四个人物名字里的玄机了:哈姆(Hamm)的字面意思是“锤子”,克劳夫(Clov)、内格(Nagg)和内欧(Nell)这三个名字则分别谐音法语德语英语里的“钉子”。名字已经剧透了,你可以把这看作一个锤子虐待三个钉子的故事。

内格和内欧这老两口,在哈姆折腾克劳夫的间歇,顶开垃圾桶盖,探出头来。他们试图接一个吻,挣扎着探出身体,却怎么都不能碰不到对方,只好感叹“为什么要做荒唐的事,日复一日。”对于他们而言,新鲜的事只有今天又掉了哪颗牙齿,还有哈姆有没有给他们的垃圾桶里更换保暖用的木屑和沙子——答案是没有。除此以外,老两口再也找不到别的话题。

于是内欧对内格说:“我要走了。”一个无腿的老人怎么走呢?其实所谓“要走了”,就是内欧要躲回自己的垃圾桶里了。为什么内欧急于离开呢?好像她情愿独自待在垃圾桶里,也不愿面对和老伴儿无话可说的尴尬。为了留住老婆,内格只能再次说起那个蜜月时说过的笑话——当时两人笑得在湖心翻了船。此刻内欧已经不想再听,但内格还是自顾自讲了起来:

说,有一个英国人过新年要做条裤子。裁缝说,四天后来拿。四天后,英国人去拿,裁缝说,臀部还得改改,过一周再来吧。一周后,英国人去拿,裁缝说,裤脚还得改改,十天后再来吧。十天后,英国人去拿,裁缝说拉链还要改改,明年再来吧。这时英国人不干了,他对裁缝吼道:“凡事都有个限度!六天!上帝就创造出了整个世界!给你三个月却做不好一条裤子!”裁缝也怒了,他对英国人说:“先生,你看看这是个什么世界,再看看这是条什么裤子!”

这个“世界与裤子”的笑话,体现了典型的贝克特式幽默,它未必很好笑,却有一种很古怪的机锋:与其说在讽刺裁缝,不如说在指责上帝,在批判这个世界是一件粗制滥造的作品。而且我们不要忘了,内格重述这个笑话的时候,剧中的世界已不复存在。

前面提过,贝克特悲观的天性让他和导师乔伊斯走上了截然相反的创作之路,但发生这种转向的原因,除了主观天性,还有客观际遇。1938年六月,贝克特在巴黎街头被人捅了一刀,差点死掉,后来在法庭上问那人的行凶动机,凶手却回答:“我不知道。先生,对不起。”你想,撞上这种事,谁都难免觉得人生荒诞,谁都很难保持乐观。而随后的二战,可以说是给整个世界狠狠捅了一刀,现代文明差点毁灭。二战中,贝克特参加了法国的抵抗组织,侥幸生还,却见证了许多至亲好友的被捕和被杀。如果人类没有经历过二战,也许贝克特会被视为一个奇特的小众作家。但经历过可怕的二战,贝克特的艺术创新就变成了时代之音,彻底扭转了文学的潮流。此后,作家可以不必假扮上帝,去经营一个庞杂的世界,而只需当好裁缝,为人心缝制一个生存的理由——这在贝克特的作品中,有时叫作“戈多”,有时叫作“裤子”——它们也许微不足道,没有它们却是万万不行的。

这个世界与裤子的笑话,虽然我分析起来头头是道,但在戏里,却没有逗乐内欧。但这个老笑话令她回想起蜜月时那次翻船,想起当时白晃晃的阳光和清澈的湖底,她出神地喃喃自语:“那么白……空荡荡的……”念着念着,便死了。她也是贝克特唯一死在舞台上的人物。《终局》是个独幕剧,不像《等待戈多》分为对称重复的两幕,内欧死于全剧将近一半处,对于她自己或许是一种解脱,却提醒我们《终局》不会重演,局中人等待的不再是虚无缥缈的戈多,而是真真切切的死亡。下一部分,我就要说说到这个“局”怎么收场,国王哈姆的命运,又会怎样。

内欧死了,内格也退回垃圾桶里,舞台的焦点再次回到哈姆和克劳夫身上,他俩才是主角。整部戏的主线冲突就是:克劳夫一直号称要离开哈姆,但又始终走不了。

你可能会说,小屋外的世界已经毁灭了,克劳夫在荒原上一瘸一拐又能走到哪去?但别忘了,此前连失去双腿的内欧都试图“离开”,哪怕这种离开仅仅是退回自己的垃圾桶。克劳夫最起码可以躲在他的厨房里不出来吧?而要让克劳夫从厨房里出来,光给哈姆一个哨子是不够的,那只是一个抽象的设定。优秀的戏剧必须建立在具体的人物关系之上。其实哈姆和克劳夫之间除了主与仆、锤子和钉子之外,还有好几层关系,且听我一一道来。

克劳夫总说:我要走了。而哈姆呢,从不挽留,反而经常催他快走,但这样一催,克劳夫倒走不动了。而且往往在克劳夫自己没提要走的时候,哈姆就会主动问:你怎么还不走?等刺激得克劳夫终于说,我要走了,就完成了一个循环。你可能已经看出来了——这明明就很像情侣之间赌气嘛!贝克特还真说过:“哈姆和克劳夫其实就是老了以后的苏珊娜和我。”苏珊娜就是贝克特的妻子。

哈姆的名字还可以有第三种解读:哈姆与克劳夫合在一起,便谐音德语中的“钢琴”(Hammerklavier)。也就是说,应该把他们当成一个整体来看。他们固然老是吵嘴,但也一句接一句说得乐此不疲。能说上话,其实挺难得的,尤其考虑到世界末日这个大背景。“你为什么还不走”和“我要走了”这两句话真真假假、反反复复地出现,简直就像一首曲子里反复出现的主题,甚至具有一丝欢快的意味。实际上,不妨把哈姆和克劳夫看成两个相声演员,哈姆是逗哏,克劳夫是捧哏,逗哏照例要欺负捧哏,但两人合在一起,才能完成演出——也就是把这惨淡的日子过下去。

哈姆给克劳夫的命令常常逻辑跳跃,一般人还真未必接得住。比如,哈姆说:开窗!我想听海的声音。克劳夫说:你听不见的。哈姆问:开了窗也听不见吗?克劳夫说:听不见的。哈姆说:那就不值得开窗了么?克劳夫说:不值得。于是哈姆说:好,那就开窗吧!——这段对话和前面那个“世界与裤子”的笑话类似,表面上在说哈姆任性糊涂,但你细细一品,这一唱一和的表演,是不是隐然在说:虽然人间不值得,好吧,但还是先活下去吧!

哈姆和克劳夫偶尔也会对调逗和捧的角色,把梗留给后者。比如,哈姆问:现在几点了?克劳夫回答:和平时一样。——当然“平时”,根本就不是一个确切的时间。不过你往深里一想,这或许说明在此情此景里,确切的时间早已不再重要。老年人就经常记不清时间,每天都在重复着那个看似抽象的“平时”。而在剧中,哈姆轻易接受了这样一个回答,绝不多问半句。这就是两人之间的默契。

相声里有一种包袱,是拐弯抹角地宣布自己是对方的爹。而哈姆也常煞有介事地对克劳夫说:我曾是你父亲。这便是这是两人除了“主仆”“知音”以外的第三重关系。但这个“曾”字,精确得很别扭,什么叫“我曾是你父亲”呢?

哈姆分好几次讲了一个故事。说,在一个寒冷的圣诞节,一位父亲带着孩子匍匐在哈姆脚下,求他施舍一些麦子。当然,以哈姆把老父母扔进垃圾桶的做派推断,他可不是什么大善人。哈姆对那位父亲说,给点儿麦子容易,但只能救一时之急。伏在地上的父亲听明白了,只好求哈姆收养孩子。故事到这里戛然而止,克劳夫追问下文,哈姆却说自己只编到这里。他还向克劳夫保证,故事很快就会结束,“除非我再加进新的人物”。所以你看,说了半天,哈姆非但没说清楚收养的孩子是否就是克劳夫,反而把收养这件事,整个变成了可疑的故事,也许那位匍匐在脚下的父亲本就是他随口“加进去”的虚构人物。

就像王家卫电影《阿飞正传》中阿飞的养母那样,哈姆隐瞒克劳夫的真实身世,目的就是要用这个悬念把养子套在自己身边。只不哈姆隐瞒的方式更加微妙,不是绝口不提,而是故意经常提起,却从来不说清楚,用吊胃口的方式来保持关注度。实际上,哈姆(ham)这个名字,在字面上还有一个意思,指“表演过火的蹩脚演员”。哈姆有一句台词贯穿全剧:“到我了”,Me to play,play既可以指下棋,也可以指演戏。哈姆演的是哪一出呢?表面上看他对克劳夫说的都是“你快走吧”,其实他要说的却是:你不要走。也就是说,哈姆反而像孩子一样,用激怒克劳夫的方式,来吸引他的关注。

老人像孩子一样,都是蹩脚的演员。但如果我们看不出哈姆的口是心非,就是蹩脚的观众了。哈姆除了叫克劳夫快走,也经常宣布:一切都快要结束了。但其实哈姆特别怕一切结束。不论他和克劳夫之间正在进行的互动,算一盘象棋、一支曲子、一段相声还是一场戏,他都不希望这种生活像编不下去的故事一样戛然而止。在临近结尾处,哈姆有一段疯疯癫癫的独白,他说他本可以拯救那个孩子,以及许许多多类似的孩子,但是他没有。他说他本可以继续那个故事,或者开始一个新故事。他说他早已预见到自己会在沉默和静止中孑然一身,然而他会像孤独的孩子一样把自己变成一群人,在黑暗中低声交谈……

我们要注意,这段独白里回响着宗教的声音。哈姆简直像上帝一样自责没有拯救饥饿的孩子、没有拯救这个世界。但正如贝克特从来没有说戈多就是上帝,他也从来没有明说哈姆就是上帝。但贝克特确实承认了哈姆具有艺术家般的创造力:既然哈姆能在黑暗中把自己变成一群低声交谈的人,那么整部《终局》不也有可能就是哈姆自己头脑中的幻想么?而这也就是哈姆和克劳夫的最后一层关系——克劳夫是哈姆的造物。

这么一想,你可能会豁然开朗——为何哈姆和克劳夫之间具有某称程度上的知音关系、父子关系以及演员与观众的关系。全剧可以视为哈姆自己和自己下的一局棋,这局棋有可能仅仅发生在哈姆自己的意识中。这种内心的左右互搏并不仅仅为了打发孤独和无聊。在自我施虐和自我受虐中,哈姆发泄了对自己的恨,同时,也试图幻想出一种对自己的爱。

全剧结尾,盲眼的哈姆再次吹响哨子,克劳夫却不再应声而来。此时已克劳夫穿好外套,戴好帽子,拿起雨伞,终于决定将离开的宣言变成行动。哈姆以为克劳夫终于走了,便扔掉了哨子,用手帕蒙起脸。而克劳夫其实在门口停住了脚步,既没有出去,也没有回来,像说到一半的故事那样,戛然而止。所谓终局,最终没有结局。

而《终局》也并不是贝克特的最后一部戏。下一部分,我想简单说说《终局》之后,又发生了什么。

实际上贝克特的戏剧生涯在《终局》之后还有将近三十年时间。评论界普遍认为后来的作品,再没达到《终局》的高度。不过此后贝克特种种打破极限的努力,还是很值得一看。

前面说过,贝克特追求极简,《终局》有四个人,还是嫌多了,此后他逐步把人物缩减为只有一个,而这样也等于把对话变成了独白。《克拉普的最后一盘录音》是后期贝克特的名作之一。剧中唯一的主人公克拉普,每年过生日时都会录一段话,整部戏就是69岁的克拉普听过去录的带子,而观众也由此了解了他的一生。某种程度上说,演这种戏,接近于带表情的朗诵。而再往后的作品里就连表情都不需要了。比如有一部戏叫《摇椅》,全剧就是一个老妇人在摇椅里喃喃自语,舞台灯光刻意调得很昏暗,根本看不清演员的脸。

贝克特的减法还没做完。有一部戏叫《不是我》,整个舞台只能看见女演员的一张涂了口红的嘴,没有脸,也没有身体。这张嘴像机关枪一样哒哒哒哒地诉说着自己混乱的经历,却不提“我”这个字,所以剧名叫“不是我”。为什么不提“我”字呢?很显然这是在回避过去的创伤。剧情和人物最终被削减为纯粹的声音和语言,这种极端的戏剧形式,就像纯度太高的酒,不是所有人都能接受的。

而贝克特再往后的实验,甚至连语言本身都放弃了,比起戏剧,更接近于当代艺术。比如有一部名为《呼吸》的短剧:摇曳的灯光照射着舞台上堆积的垃圾,背景则是一个人艰难的呼吸声,呼吸停止,灯就灭去,全剧只有35秒。还有一个作品叫《四》,全剧就是四个人穿着四种颜色的兜帽长袍,低着头,沿着一个正方形的对角线行走,在交叉点相遇时侧身错开。四个人走完四个角,再一一退场。贝克特还排了一个2号作品,背景设定在《四》的“十万年”以后,里面四个人都穿白袍,以极缓慢的速度继续走对角。看上去像某种屏保程序。

我不知道它能打动多少观众,但这令我想起贝克特早年的小说《无法称呼的人》。贝克特的小说远不如戏剧出名,其实就是因为贝克特的小说先一步走到了极简的尽头。在《无法称呼的人》里,完全没有情节和人物,只有一个敏感而唠叨的声音,与贝克特后期的戏剧如出一辙。这本书很少有人能够通读,却有一个著名的结尾:“我必须继续。我不能继续。我将继续。”

贝克特的作品就像数学里的渐近线,永远在接近,也永远触不到那根线,你可以把那根线叫“戈多”,也可以把那根线叫“结局”。虽然,贝克特所有的作品都在写某种垂死之人,但他们却几乎无一屈从于死亡,他们总是顽强地用自己的方式“继续”,继续诉说,继续等待,继续表演,继续行走,再走“十万年”。很多人都以为贝克特是最丧、最灰暗的作家,其实贝克特反而是最励志的。一方面他告诉你失败是不可避免的,但另一方面又会告诉你,“没关系,再试一次,再失败一次,败得更好一点。”

说到这里,我特意回头查了一下《终局》的开头和结尾,结果并没有让我失望。《终局》的开头,是克劳夫的台词:“结束了,都结束了,快结束了,一定快结束了。”而《终局》的结尾,是哈姆的台词:“你们……继续”。这句话里的“你们”,是哈姆对观众说的。《终局》没有下完,也许永远不会下完,因为总有“你们”会替他继续。盲眼的哈姆,最终看到了戏外的世界,那个世界没有毁灭,永远会有新的戏剧继续上演。

好,这本书的内容就为你解读到这里。总结一下,塞缪尔·贝克特是1969年诺贝尔文学奖得主,也是“现代主义”的关门人,他追求极简,刨去外界,直抵内心。《终局》是贝克特艺术成就的巅峰。在这部戏里,现代世界已经毁灭,老一辈人被装进了垃圾桶。整部戏围绕一主一仆两人展开,主人虐待仆人,仆人想离开主人,却又始终走不了。贝克特在两人身上巧妙地浓缩了多重微妙关系,探讨了人类在绝境中的精神百态。《终局》没有明确的结尾,因为贝克特总会在绝望中留下一线希望。《终局》以后贝克特的艺术实验变得更为极端,也更为黑暗,不是所有人都能接受,但贝克特在这些作品中仍然延续了他对于人类苦涩的鼓励:人间不值得,但还是要活下去啊!

撰稿:李迪迪 转述:徐溟旭 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

贝克特的极简主义美学,恰好符合绝境中的一无所有。

-

贝克特的作品就像数学里的渐近线,永远在接近,也永远触不到那根线,你可以把那根线叫“戈多”,也可以把那根线叫“结局”。