《约翰生传》 黄昱宁工作室解读

《约翰生传》| 黄昱宁工作室解读

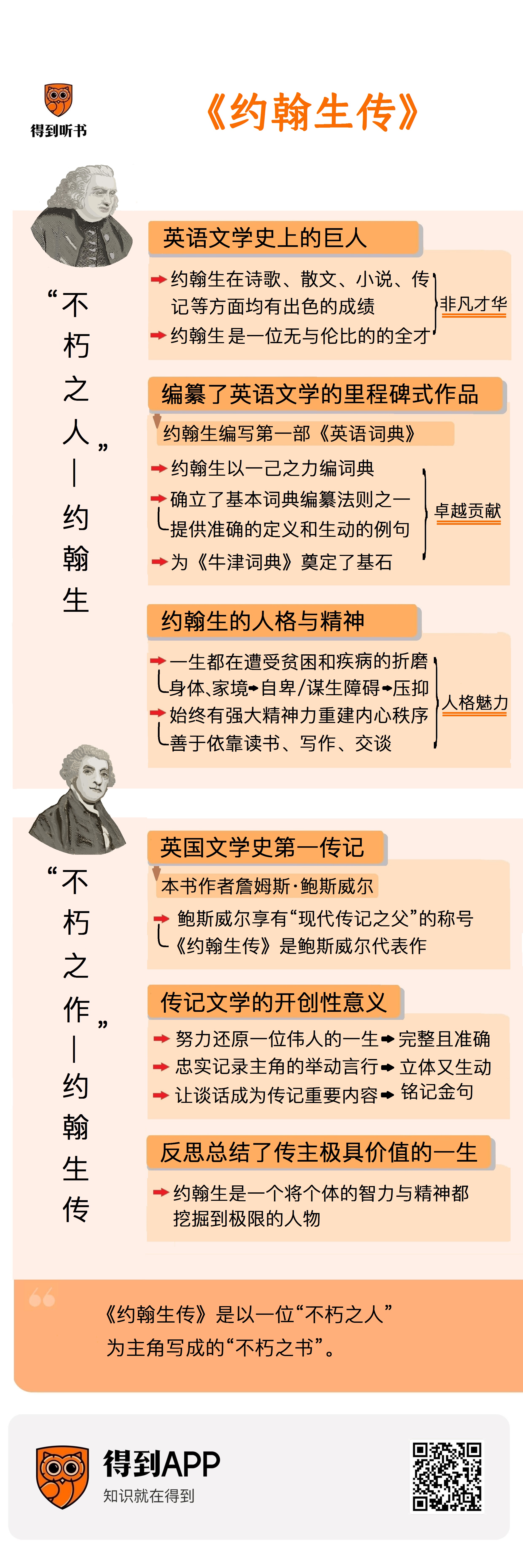

你好,欢迎每天听本书。今天要为你介绍的这本书厉害了,不管从厚度、重量,还是地位来说,都是超级重磅的巨著。它就是被誉为英国文学史上第一传记的《约翰生传》。

说它是重磅巨著,当你拿到手里你就能感受到。这套《约翰生传》属于上海译文出版社推出的“插图珍藏本世界文学名著”,分三大卷,有近1800页,重达四公斤。除了分量十足外,书的装帧同样展示了这本书的不俗。这套书每一卷都带有独立函套,把书轻轻抽出,书的外封是墨绿色漆布装裱的,封面正中央烫印着本书主角约翰生博士浮雕头像。无论从视觉上还是触觉上都充满立体感,金光灿灿,犹如纪念币或者纪念碑上的英雄形象。书顶刷金,学习百年前古董书的普遍做法,防霉防蛀。

说它是巨著,绝不只是因为装帧好。本书作者詹姆斯·鲍斯威尔,是英国家喻户晓的文学大师,他生活在两百多年前的18世纪。很多人都喜欢阅读传记作品,而现代传记这种文学形式就是他开创的,因此他享有“现代传记之父”的称号。这本《约翰生传》便是鲍斯威尔的代表作,这本书也被誉为英国文学史上“第一传记”。

除了作者重磅,这本书的中文译者也同样值得介绍。本书中文译本蒲隆先生是译著等身的资深翻译名家,翻译过蒙田、培根、诺贝尔文学奖得主索尔·贝娄等的代表作。接下《约翰生传》这部“硬骨头”的翻译任务时他已年过七十,直到2023年他八十二岁,书才终于出版。十年间他将译文反复打磨,终成完稿。

《约翰生传》早在二十世纪上半叶就滋养过不少中国学者、作家的阅读生活,受到钱锺书、林语堂、梁实秋等文豪的推崇,却始终只有几个节译本出版,读者只能通过选译的片段来领略约翰生博士的风采。我们盘点国内出版过的所有节译本、选译本,其篇幅和容量都不到原著的一半。蒲隆先生翻译的《约翰生传》是此书出版两百三十多年来在整个华语世界的第一个全译本。毫不夸张地说,这本书填补了中国翻译史上的一项空白。

塞缪尔·约翰生是何等伟大的人物,他的故事为什么能由“现代传记之父”鲍斯威尔亲自撰写,会吸引翻译家蒲隆先生以古稀耄耋之年“十年磨一剑”?鲁迅曾说“从来不朽之笔,须传不朽之人”,约翰生对于英国来说就是一位“不朽之人”,当然他不仅是英国杰出的诗人、剧作家、散文家,他甚至编写了第一部《英语词典》,是英国人讲述本国历史无论如何都绕不开的关键人物。对于我们,了解约翰生还有一个更大的意义,约翰生一生都在遭受贫困和疾病的折磨,但依然凭借强大的精神力重建了内心秩序。关于个人如何面对人生困境应如何自处,我们不妨翻开这本《约翰生传》。

下面,我们一起走进约翰生的故事。

《约翰生传》经久不衰的魅力,很大程度上正是来自传主约翰生博士非凡的人格魅力。

约翰生是一位无与伦比的全才。称约翰生为“博士”,不仅因为他后来获得了牛津大学的荣誉博士学位,更是对他学问的尊敬。

约翰生的出身十分平凡。1709年9月7日,他生于英国中部斯塔福德郡的小城利奇菲尔德。父亲是当地的一位书商,母亲那方家境稍好些,但也并不富裕。约翰生天资聪颖,从小就显露出不凡的文学才能,三岁就能作诗,读书过目不忘,是闻名乡里的神童。十九岁时,他在亲戚的资助下进入牛津大学,却因资助中断而被迫在1731年辍学,没能拿到学位。

离开牛津后,他当过一段时间老师,因为童年患有““瘰疬”,也就是人们常说的“老鼠疮”,他的脸上留下了疤痕。他一边耳朵失聪,一只眼睛全瞎,另一只眼睛也视力不佳,而且说话时会不由自主地抽搐,这导致他不仅在求职时处处碰壁,就算勉强被学校录用,也很难受到学生欢迎。

约翰生二十二岁时父亲病逝,留下的遗产是区区二十英镑和一堆杂书。两年后,他经人介绍和一位名叫露西·波特的女子相亲,最后却与露西的母亲伊丽莎白·泰蒂·波特,一位比他年长二十一岁的寡妇结了婚。凭借新婚妻子的积蓄,约翰生在家乡开办了一所学校,可约翰生一没有学位,二没有名气,三不太擅长教学,学校很快就倒闭了。

不过在他为数不多的学生中,倒是出现了一位日后的著名演员,大卫·加里克。1737年,二十八岁的约翰生决定去伦敦闯荡,与他同行的正是加里克。那将是改变他人生的一个决定。

来到伦敦,约翰生钱袋空空,举目无亲,只好充当文学苦力,给《绅士杂志》的老板凯夫打工,编写议会辩论的摘要。虽然从来没有从政的经验,但约翰生对政论、时评的写作十分在行,为杂志带来了不错的销量。这些文章虽说以后来的眼光看多为应景之作,并不具备传世的价值,但对于约翰生个人来说,却是作为一个靠稿费生活的独立文人的开始。他从给杂志打工写稿起步,逐渐尝试各个领域、各种体裁的写作,最终成为一位真正的文学通才。

约翰生首先是一位杰出的诗人。写于1738年的讽刺诗《伦敦》匿名发表却一鸣惊人,引起了当时诗坛霸主亚历山大·蒲柏的关注,热心打听作者的来历。十年之后的长诗《人愿皆空》更是成为道德训谕诗的高峰。约翰生将人生的遭际和阅读的经验浓缩进了这部作品之中,驳斥了人类的傲慢与无谓的追求,揭示出了一个永恒的文学命题:人生有种种局限,如果缺少虔诚的信仰,对权力、学问、寿命、美的追求都会落入虚妄。

约翰生也是一位剧作家。和他的大部分作品不同,诗剧《伊瑞涅》并非一气呵成之作,而是精雕细琢了许多年。这部剧在加里克出任伦敦朱瑞巷剧院经理后被搬上舞台,虽然并不算失败,但也谈不上反响热烈。不过,《伊瑞涅》在语言和思想上依然是一部公认的佳作。

约翰生又是一位成就斐然的散文家。约翰生的散文善用排比,讲究节奏,用词典雅,读来充满气势,在当时收获了众多读者,也引来众多作者竞相模仿。凭借两百零八篇《漫游者》和后来的《闲散者》等系列报刊文章,他建立了文体家和道德家的声望,直到今天,约翰生的散文作品依然是英语散文史上无法绕开的一环,收录在“企鹅”“人人文库”等经典英语文学的书目之中。

约翰生还是一位独特的小说家。虽然他一生只写了一部篇幅不大的哲理小说《王子出游记》,但这部作品却风靡全球,成为他销量最大、影响最广的作品。小说的情节十分简单,王子拉塞拉斯从小生活在一个名叫“幸福谷”地方,却并不感到幸福,终于下定决心要逃走,去外面的世界寻找真正的幸福。他去了许多地方,见了许多人,经历了许多事,可发现人生处处是空虚,是烦恼。最后,王子一行人决定回到家乡。他体验了人间的诸般不完美,逐渐对世界有了更加实际的认识。我们可以看到,这部小说与上文提到的约翰生的诗歌代表作《人愿皆空》在主题上可谓一脉相承。

还有一点值得一提,当时约翰生的母亲去世,无钱安葬,他只花了一个星期就写出了这部作品,用稿费解了燃眉之急。不过,《王子出游记》绝非草率之作,而是约翰生长期思考的结晶,只是一个契机让他鼓动文思,把思想转化成了文字。

鲍斯威尔说过:“就算约翰生没有再写别的任何东西,这部作品也会使他在世界文学中名垂千古。他的作品没有一部在欧洲流传如此之广,因为它被译成了大部分现代语言,如果不是全部的话。这个故事具有东方意象的一切魅力和英语能够表现出的全部力量与优美。”

约翰生更是一位杰出的莎士比亚学者,他编了一版对十八世纪莎剧研究意义重大的《莎士比亚作品集》,该版本有两个突出的特点,一是精彩的评注,二是一篇令人振聋发聩的“序言”。还是鲍斯威尔的评价:“这部书即使没有其他优点,单就拿出他的序言,国人也没有理由加以抱怨,因为在序言里那位不朽诗人的优长与不足在一位大师的手笔下展现无遗。”

除了上述几方面的才华,约翰生还是个不折不扣的“金句王”。十八世纪的英国知识界流行“清谈”,所谓“清谈”,说得通俗点,就是或志同道合,或虽然立场不同但互相欣赏的朋友们在咖啡馆、酒馆等公共场所聚会闲聊,主题不拘,天南地北,随性发挥。而这样的群体又往往会组成半正式的社团,比如以约翰生为核心的社团就叫“俱乐部”。

特别说一下,约翰生团体中的其他成员同样也是那个时代的佼佼者,有著名经济学家亚当·斯密,著名画家乔舒亚·雷诺兹,著名诗人、剧作家奥利弗·戈尔德史密斯,著名历史学家爱德华·吉本,著名政论家、演说家埃德蒙·伯克,当然,还有日后的著名传记作家詹姆斯·鲍斯威尔。而在璀璨夺目的群星中,约翰生是最耀眼的那一颗星。

对于当代读者来说,可以通过约翰生博士流传下来的各种体裁的作品来感受他文字的魅力,但要穿越时空,体验这位十八世纪“爆梗”能手的绚烂口才,那就只能依靠鲍斯威尔的《约翰生传》了。

《约翰生传》除了一点一滴细致记载传主生平之外,最为人称道的正是书中大量记录的约翰生言谈。

本书作者鲍斯威尔是约翰生的门生,两人也是忘年交。鲍斯威尔结识约翰生后,发现听他说话比读他的文章更有意思,于是在二十年余年间不停记下约翰生的谈话,为将来的传记积累素材,甚至到了不顾面子的地步。

为了不遗漏约翰生博士的任何一句话,鲍斯威尔经常在吃饭时坐在约翰生的左右,但有一次,鲍斯威尔到晚了,约翰生旁边已经坐了其他人,这时候,鲍斯威尔做出了一件在常人看来相当不得体的举动,他竟然搬了把椅子坐到约翰生的后面!

不过,作为后世读者的我们,却着实应该感谢鲍斯威尔,如果没有他这种近乎疯狂的“追星”行为,那约翰生许多令人拍案叫绝的金句也就随风而逝了,我们将不会读到“一个人宁肯让别人说有关他的一百个谎话,也不愿让人说他不希望人家说的关于他的一句真话”,不会读到“一只苍蝇可以叮一匹骏马,让它瑟缩;但一个只不过是只昆虫,一个仍然是匹马”,更不会读到“一个既会花钱又会省钱的人才是最快乐的人,因为他享受到了两种快乐”。这些句子既有趣又富有哲理,充满生活的智慧,难怪在英语世界中,约翰生被誉为除莎士比亚之外被引用最多的人。

虽然约翰生在诗歌、散文、小说、传记等方面均有出色的成绩,论综合实力可谓无与伦比,但那些成就,分开来看,还没有到独一无二的程度。《英语词典》才是他足以睥睨时代的成就。下面我们就来展开聊一聊约翰生的这第二个不朽之处。

词典作为解释词语意义、概念和用法的工具书,对于一个民族、一个国家的语言来说,作用自然是非常大的。但一直到十八世纪,当法国和意大利都已有了自己语言的权威性词典的时候,英国却在这方面还几乎处于空白状态。就在这个关头,“天降大任于斯人也”,约翰生站了出来。

1747年,他发表了《英语词典编写计划》,书商从中看出了商机,邀请约翰生担当重任,一开始约翰生答应用三年时间完稿,最终却一拖再拖,花了八年多才完成了这项不可思议的浩大工程。约翰生向书商预支了一千五百七十英镑稿费,开始了这项让绝大多数学者望而却步的艰苦工作。虽说有六位助手,但其实他们只是负责抄写,所以约翰生是在以一己之力编词典,这对于现代人来说着实是件很难想象的工作。要知道,在法国,《法语词典》是由法兰西学院四十位院士花了四十年的光阴才编成的。约翰生带着寥寥几位助手编《英语词典》,这不仅是约翰生博士引以自豪的成就,更令全体英国人感到骄傲。

关于约翰生的《英语词典》,有一个经典故事不得不提,而且这件事的意义超越了约翰生本人。英国在十八世纪之前并不存在现代意义上的职业作家,文人要写作,第一步就是要获得贵族的资助,所以那时候的作品在开篇往往会写明“此书献给某某大人”。约翰生在着手编纂词典时,起初也想寻找这样一位资助人。当时有一位爱好文学的贵族叫切斯特菲尔德勋爵,他表示出了对约翰生这项计划的兴趣。但当约翰生去他的府邸拜访他时,却受到了冷落。

后来的故事很励志,约翰生拒绝了再次恳求勋爵的垂青,誓将孤胆英雄做到底,完成了这项惊天动地的工程。《英语词典》即将出版的时候,勋爵又在报刊上发表了两篇热情洋溢的书评,希望约翰生重新将作品题献给他,约翰生当即写信表示与他划清界限,说:“先生,我从来就没有赞助人。”

约翰生的《英语词典》是英国文化史上的里程碑式作品,而且它的重要性远远超越了其作为一部工具书的意义。这部词典确立了一个非常重要的词典编纂方法。它的特色不在于向使用者解释一个词的词源,而是提供了准确的定义和生动的例句。以词语来解释词语是一个相当困难的事情,对编词典的人有着很高的要求,约翰生是这方面的大师,哪怕以今天的眼光去看,他的《英语词典》中的大部分词语定义依然是站得住脚的。

当然,他又是个个人观点非常鲜明的人,所以会把自己的看法投射到某些词的定义中去。举两个这方面比较有名的例子。比如“燕麦”这个词,约翰生对苏格兰人怀有根深蒂固的偏见,他在其定义中写道:“(燕麦)在英格兰给马吃,在苏格兰则给人吃。”再比如“辛苦的劳动”这个词组,约翰生结合自身经历,在该词条的下面说明道:“比如词典编纂”。这些有趣的定义如今都成了文学史上的笑谈。

另外,约翰生的词典例句全部来自现成的文学作品,即英国伊丽莎白时代到约翰生生活的十八世纪中期这数百年间。这一征引例句的方式是建立在他令人惊叹的阅读量之上的。他的熟人、《国富论》的作者亚当·斯密说过,约翰生是他同时代读书最多的人。以亚当·斯密身份之崇高,交游之广泛,这番话可以说是权威的认证了。

刚才一直在讲约翰生带着几位助手编纂了《词典》为英国人立下了不世之功,令人佩服不已。这个工程是怎么完成的呢?

约翰生的词典编纂方法,大致说来可以分成以下几个步骤。

第一步是阅读海量书籍,而且这项工作是靠他一个人完成的,单就这一项“人肉检索”的工作而言,浩瀚的工作量和枯燥乏味程度就非常人所能承受。要知道,约翰生的视力本来就不太好。他一边不停读书一边思索词义一边寻找适合作为例句的句子,用笔做上标记。

接下来的第二步是将这些他标出的句子交由助手摘抄,整理成类似于日后词典编纂人员制作的小卡片一类的“资料库”,留待需要时使用。

第三步是正式编纂词典时他再从这一“资料库”中将所需的例句提取出来,插入对应的词下面。约翰生这样一种从现存的文本中摘取例句,包括某个词最早用法的做法,后来也成为最基本的词典编纂法则之一,为英国历史上最重要的辞书《牛津词典》奠定了基石。

约翰生的《英语词典》收词约四万条,引文极为丰富,多达十一万四千多条,在问世一百余年的时间里,它一直是一部权威的英语参考书。

在约翰生生前,该词典就出过五版,其中不少的定义依然在被当代的词典使用,约翰生为词语下定义之精准,由此可见一斑。

有位英国作家叫约翰·韦恩,是优秀的小说家和诗人,作为约翰生博士的忠实粉丝,他也为约翰生写过一部颇受好评的传记。他在书中写道:“如果约翰生在1755年去世,他的名字将会仍然在识字的英国人和全世界使用英语的人的心目中熠熠生辉。”因为,这部《英语词典》中的“引文构成了一部又长又迷人的文选。他有意识选择的这些引文,不仅举例说明词义,更是传达有价值的思想或是有趣味的信心”。

韦恩的意思很明白,约翰生的《英语词典》不仅是一部杰出的工具书,更是一本能够给人提供知识和乐趣的读物,难怪直到今天,依然有出版社在推出约翰生博士的选本,受到读者的欢迎。

刚才我们介绍了约翰生在文学方面的才华,以及他主持编纂了《英语词典》。后世的人提到他,总说他是“不朽的约翰生博士”。能配得起“不朽”这个词,这就不得不提到,人格与精神层面的约翰生了。

他无疑是英语文学史上的巨人,但读过鲍斯威尔这部传记,你就会知道,约翰生的一生,即便是成名成家、获得王室年金之后,也难得随顺,他一直在同外部和内心的困境做斗争。

少年时代的他聪明过人,却因为家境清贫只能从牛津大学辍学;幼时罹患的疾病又在他身上留下了无法抹去的痕迹,既害他受到后遗症折磨,又失去了相对正常的相貌;二十多岁时闯荡伦敦,靠给报纸杂志写稿为生,几乎是凭借一己之力捍卫了独立文人的尊严;很大程度上依然是经济原因使然,约翰生常年与太太分居两地,过着单身汉的生活;约翰生太太去世后,他倍感伤心,好在有许多朋友陪伴,可随着年龄逐渐增长,众多疾病袭来,而朋友也是或去世或把生活重心放在自己的家庭,约翰生的孤独感一日胜似一日。这一切困难,正如我们当代人面临的许多难处一样,终究要靠自己去战胜。

作者鲍斯威尔在这部传记中有一个精彩的比喻,他将约翰生的思想比作罗马圆形大剧场。他的判断力矗立在剧场的中央,不得不一直与各种忧虑展开斗争,仿佛在与角斗场中的猛兽搏命。这些野兽有各种名字,懒惰、恐惧、欲望,等等,它们随时会一跃而起,向他扑来。经过殊死搏斗,约翰生终于将猛兽赶回巢穴,却并不能消灭它们,等到下一次他放松警惕之时,它们依然会发动攻击。

在如何与内心的负面情绪相处和斗争方面,约翰生着实可以教会我们许多。正如我们前面所说,身体、家境的诸多困难让他感到自卑,成年后艰难谋生的状况也让他感到压抑,但他始终有着非常强大的精神力,善于依靠读书、写作、交谈重建内心的秩序。阅读约翰生的人生,我们可以看到一个人强大的内心如何作用于生活。

成就约翰生的伟大的,除了他个人的非凡才华、卓越贡献以及人格魅力外,我们不得不承认,这离不开《约翰生传》这部作品帮后人铭记了他的故事。

“从来不朽之笔,须传不朽之人”,鲁迅先生的名作《阿Q正传》第一章“序”中的这句话,或许我们不少人都读过。用它来形容鲍斯威尔的《约翰生传》可谓恰如其分。

作为约翰生的好友、门生,鲍斯威尔为自己的老师、偶像立下的这部《约翰生传》,堪称古往今来英语世界中最优秀的传记作品。

1763年5月16日,一个星期一的下午,二十三岁的鲍斯威尔同五十四岁的约翰生在汤姆·戴维斯书店的会客厅里结识,从此成为莫逆之交,一段伟大的友谊从此开启。在鲍斯威尔与约翰生交往的二十余年中,他俩一直保持着联系。虽然鲍斯威尔经常不在伦敦,甚至不在英国,他与约翰生的书信往来却从来没有断过。而每当他来到伦敦,约翰生博士都是他第一个去见的人,年轻的鲍斯威尔的朝气与幽默给正在进入暮年的约翰生带来了许多快乐与慰藉。

两人朝夕相处的时间虽然不足三百天,但鲍斯威尔却以十足的细心与惊人的耐心记录下了约翰生那充满人生智慧的思辨、才华横溢的言谈、出人意表的比喻和光彩夺目的修辞。

而在1784年约翰生去世后,鲍斯威尔更是立志要将这位文坛巨擘的生平一点一滴挖掘出来。在悉心整理自己多年积累的笔记、日记和书信之外,他还走访了诸多与约翰生有来往的人,孜孜不倦地收集素材,做事态度更是堪称虔诚,甚至为了确保一个日期不出错,跑遍大半个伦敦城去核对。

凭借出众的记忆力和叙事的天才,在约翰生去世七年后的1791年,鲍斯威尔终于完成了这部里程碑式的传记。

通过这部巨著,我们既可以体会到约翰生如大熊星座般的君临众星的魅力,也会为字里行间洋溢的两位杰出人物的温馨友情感动不已。两百多年来,《约翰生传》始终屹立于英语文学的殿堂之上,地位不可撼动,而鲍斯威尔,也因这部作品被称为“现代传记之父”。

英国历史学名家托马斯·麦考莱将鲍斯威尔比作传记作家中的莎士比亚,称赞他开辟了传记写作的新纪元。确实,《约翰生传》在传记文学的历史上有几大“前无古人”的开创性意义。

首先,正如上文已经提到的那样,鲍斯威尔在以最大的努力还原一位伟人的一生,对人物生平的完整性和准确性要求极高,也相应地付出了空前的努力,这在他之前的传记写作者是从来没有做到过的。

另外,鲍斯威尔之前的传记写作者往往和中国古代为帝王将相立传的作者一样,不免“为尊者讳”,会刻意回避掉一些传主不那么光辉的特点,但鲍斯威尔却忠实地记录了约翰生的许多怪异举动和夸张言行,虽然这里面或许有一定艺术加工的色彩,但我们不妨把这种艺术加工看成鲍斯威尔在当一名导演——他在尽量激发主角约翰生的表演欲——这让约翰生博士的形象变得尤其立体生动,试问还有哪一位十八世纪的英国人像约翰生这般鲜活?

最后,鲍斯威尔以现场旁观者和参与者的身份记录下了大量约翰生精彩的言谈和与他人的对话,而这些言谈和对话也构成了《约翰生传》中可读性最强的内容。以至于许多后来的出版商会专门将这部分内容汇编成《约翰生言谈录》。很多优秀的传记都会汇编传主的谈话内容,而让谈话成为传记重要组成部分,可以说鲍斯威尔也是第一人。

时间关系,这部皇皇巨著只能为你介绍到这里了。

如用一句话来概括这部书,那或许是:《约翰生传》是以一位“不朽之人”为主角写成的“不朽之书”。

表面上看,鲍斯威尔是此书的作者,但约翰生博士又何尝没有参与到创作的进程中来?从这个意义上说,或许是他俩合作完成了一部名为“约翰生博士”的作品。《约翰生传》的伟大从来就不仅是文学史层面上的,对于两百多年来的一代又一代读者来说,理解塞缪尔·约翰生的一生,也就理解了大部分人注定不平坦的人生路和个人奋斗的意义。

最后特别想说一下。站在当下的时间点上,约翰生的故事,对于我们还有一个特别的价值。

在有生之年,约翰生是一个将个体的智力与精神都挖掘到极限的人物,他对于知识的渴求与信念如今看来简直近乎疯狂。随着技术革命的日新月异,人类整理知识的工具与方法被大大扩展和延伸,当人工智能“代替”人类思考似乎即将在不远的将来实现时,我们是不是需要回过头来看看人类的“最强大脑”曾经达到怎样的成就,曾经拥有怎样的可能性,从而为我们未来的路提供某种意义上的反思与对照。就这个问题而言,约翰生无疑是一个极具价值的研究对象,而鲍斯威尔的《约翰生传》为这种研究提供了最重要、最珍贵也最不可替代的材料。

以上,就是为你分享的内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

约翰生一生都在遭受贫困和疾病的折磨,但依然凭借强大的精神力重建了内心秩序。

-

约翰生是一个将个体的智力与精神都挖掘到极限的人物,他对于知识的渴求与信念如今看来简直近乎疯狂。