《约翰·克利斯朵夫》 黄昱宁工作室解读

《约翰·克利斯朵夫》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

法国作家罗曼·罗兰是诺贝尔文学奖得主,也是20世纪上半叶法国著名的人道主义作家,他的小说特点被人们归纳为“用音乐写小说”。

关于本书

《约翰·克利斯朵夫》是一部长达十卷的长篇小说,写的是一位音乐天才与自身、艺术以及社会之间的斗争。约翰·克利斯朵夫是一个满怀生命热情,极其诚恳,却又遭到敌对世界误解的艺术家。

核心内容

为什么罗曼·罗兰能够创造出,克利斯朵夫这个有血有肉、令人信服的人物形象?时隔百年之后,我们该如何看待罗曼·罗兰的英雄主义?

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是文学名著《约翰·克利斯朵夫》,作者是法国作家、诺贝尔文学奖得主罗曼·罗兰。

《约翰·克利斯朵夫》是一部长达十卷的长篇小说。罗曼·罗兰能获得诺奖,很大程度上就是凭借这部作品,获奖理由是,他在“文学作品中表现出了高尚的理想,以及他在描绘不同类型人物时所具有的同情心和对真理的热爱”。

罗曼·罗兰把德国音乐家贝多芬当作偶像,他在贝多芬身上看到了很多可贵的品质:善良、坚韧、真挚、勇敢、用音乐服务人类。他就决定以贝多芬为原型,创作出一个更理想化的小说主人公,也就是约翰·克利斯朵夫,来表述自己的人生理念。

20世纪初,罗曼·罗兰完成了《约翰·克利斯朵夫》的连载,一度在法国掀起了英雄主义热潮。当时,普法战争已经过去三十多年,在这段相对和平的时期,法国民众生活富足,精神层面却陷入了萎靡颓唐,特别是上流阶层,弥漫着一股无病呻吟的虚无主义。克利斯朵夫代表的英雄主义给法国民众注入了一股积极向上的活力。一战爆发后,有不少法国青年是在《约翰·克利斯朵夫》的感召下,一腔热血奔赴战场,献出了年轻的生命,这个现象促使罗曼·罗兰反思了自己。不过,这是后话,我们稍后再分析。

进入《约翰·克利斯朵夫》的故事之前,我们先来了解下,罗兰·罗曼为什么能塑造出克利斯朵夫这个有血有肉、令人信服的形象?这就要说起这位作家的毕生爱好——音乐了。

罗曼·罗兰出生在一个殷实的家庭,在母亲安多纳德的影响下,他喜欢上了音乐,海顿、贝多芬、莫扎特这些大师的作品对他来说就是一种信仰。他甚至在贝多芬《第七交响曲》的鼓舞下,放弃了父亲为他设计好的人生道路。罗曼·罗兰在进入巴黎高等师范学校后,没有选择数学,而是主修了历史。

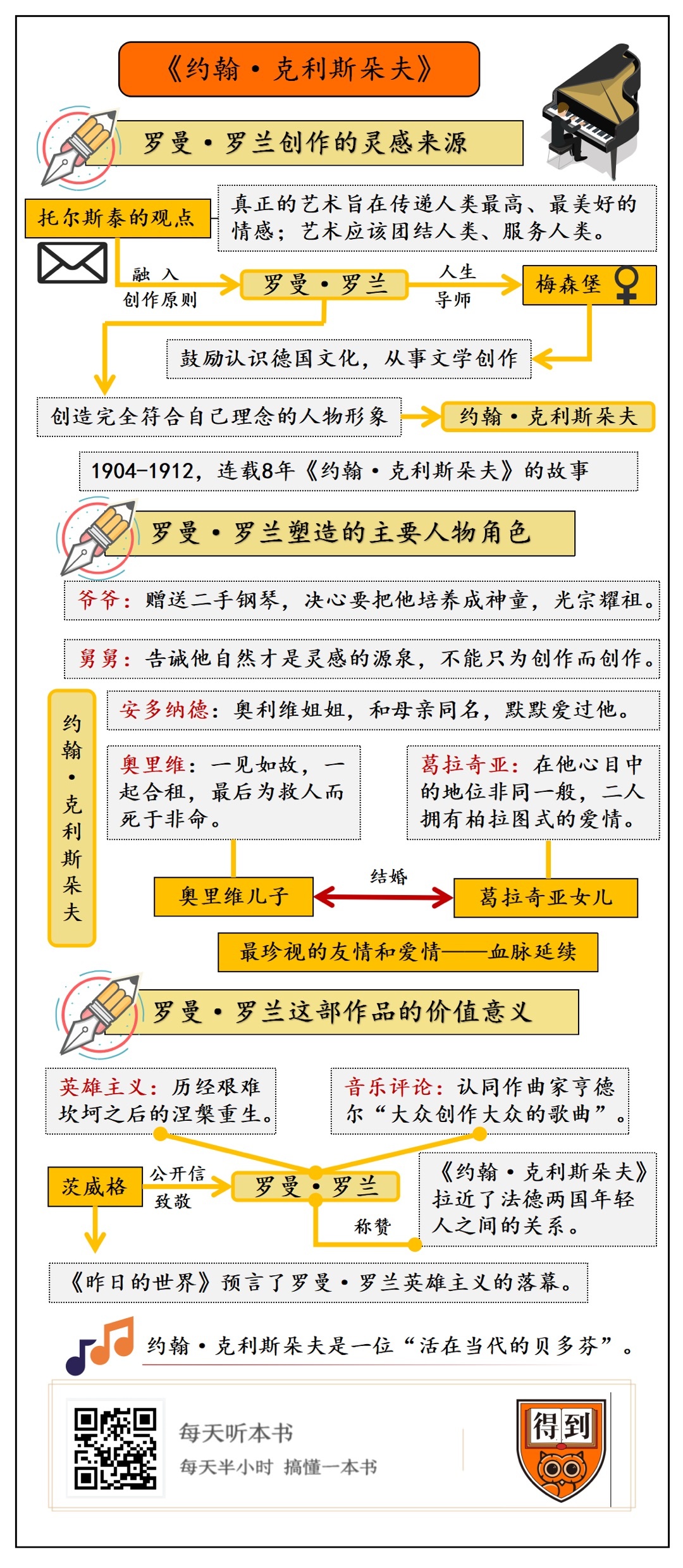

大二那年,一件非常重要的事件发生在罗曼·罗兰身上。那时,托尔斯泰写了篇文章,批判艺术的不朽性。因为文章里提到了贝多芬和莎士比亚,罗曼·罗兰就鼓起勇气提笔给托尔斯泰写信,捍卫自己的偶像和艺术理念。几个月后,托尔斯泰竟然给他回信了,还解释说,他反对的是虚伪的现代艺术,“真正的艺术旨在传递人类最高尚、最美好的情感;艺术应该团结人类,服务人类”。这个观念此后也融入了罗兰·罗兰的创作原则。

大学毕业后,罗曼·罗兰拿到一笔奖学金,去罗马进修,在那里,他遇见了人生导师,女贵族梅森堡。这个名字对我们来说很陌生,但她朋友们的大名个个如雷贯耳,其中就包括尼采和瓦格纳。梅森堡引导罗曼·罗兰认识德国文化,鼓励他从事文学创作。

回到法国后,罗曼·罗兰写了一部贝多芬的传记小试牛刀,没想到反响出奇地好。他又把写作目标转向了米开朗基罗,但他发现,这位画家“是自己才华的受害者,意志力太过薄弱”。这不是罗曼·罗兰想要提倡的形象,他开始意识到,他必须创造出一个完全符合自己理念的人物形象,这样才能百分百地把自己的英雄主义传达给大众。这个人物就是约翰·克利斯朵夫。

说到英雄主义,我们稍微回顾一下历史。最初的英雄是古希腊神话中的半神,他们能够凭一己之力完成奇迹。当然,随着时间推移,英雄完成了从“神”到“人”的演变。在罗曼·罗兰心目中,英雄就是血肉之躯的凡人,拥有高尚的心灵,具备坚韧不拔的意志,能够承受厄运的打击,有能力反抗命运。从1904年到1912年,罗曼·罗兰用了8年时间来连载《约翰·克利斯朵夫》的故事,描写克利斯朵夫的一生,描写他的个人成长、拼搏奋斗,他在思想、性格方面的演变,他所经历的磨难,当然,还有他苦尽甘来获得的成就。

后世的人通常把这样的长篇小说称作“长河小说”。巧的是,《约翰·克利斯朵夫》开篇的第一句就是:“江声浩荡,自屋后上升。”罗曼·罗兰用江水流逝比喻人生长河,既拔高了作品的格局,同时又点出了故事的发生地点:一座依河而建的德国小城。

接着,罗曼·罗兰笔锋一转,从澎湃的江水转成描述屋内寒伧的摆设,他为克利斯朵夫的母亲和爷爷安排了一场对话,帮助读者了解人物之间的关系:克利斯朵夫的爷爷曾是公爵乐队的指挥,他看不上女仆出身的儿媳妇,觉得这桩门不当户不对的婚姻断送了儿子的前程,可他也明事理,知道儿媳妇是个善良勤快的姑娘,自己儿子虽说是个大提琴师,其实是个烂泥扶不上墙的主儿。这个时候,那位大提琴师在哪儿?他正在酒馆呼朋唤友,寻欢作乐。而克利斯朵夫尚在襁褓之中,不知人世的艰辛。

我们知道,克利斯朵夫的故事参考了贝多芬的生平。贝多芬的母亲是御厨的女儿,父亲是男高音,有酗酒的恶习,这个小家庭全靠贝多芬的爷爷资助,日子还算勉强过得下去。同样,克利斯朵夫的爷爷虽然已经退休,但为了帮儿子保住乐队的职位,还要谄媚地逢迎王公贵族,这让年幼敏感的克利斯朵夫隐隐感到难堪,他第一次真切“尝到人间的不公道”,是在陪贵族孩子玩耍时发生纠纷,母亲非但没有保护他,还当着贵族的面教训了他一顿。

照进童年的唯一一抹亮色是音乐,克利斯朵夫从爷爷那儿得到一台二手钢琴,意外发现自己有音乐天赋和作曲才能。爷爷本来指望儿子能出人头地,没成想却成了个酒鬼,他在孙子身上看到希望,要把孙子培养成神童,光宗耀祖。在爷爷的鼓励下,克利斯朵夫创作了大量乐曲,他不禁沾沾自喜起来,直到舅舅一语点醒梦中人。

舅舅是个走街串巷的卖货郎,克利斯朵夫的爷爷和父亲仗着自己是王家乐师,全都看不起他,但舅舅从不介意,他寡言少语,低调谦卑,每隔大半年会路过克利斯朵夫家一次,给每个人带去一份礼物,然后在第二天清早悄悄离开。克利斯朵夫受了家人影响,只当舅舅是个市井小民,不通音律。他拿出作品向舅舅炫耀,舅舅却对他说:“你想编些歌,为的要做个大人物;你想做个大人物,为的要编些歌。你倒像一条狗追着自己的尾巴打圈儿。”这让克利斯朵夫开始反思他的创作目的。有天晚上,舅舅敲响克利斯朵夫的窗户,邀他夜游乡间。他们泛舟河上,看鱼儿泛起粼粼波光,群星在空中闪耀,倾听大自然的乐曲。克利斯朵夫感悟到,自然才是灵感的源泉,不能只为创作而创作。

爷爷和父亲为克利斯朵夫举办了一场音乐会,打响了神童名号,还得到了公爵的青睐。倍感欣慰的爷爷走到了人生尽头,这是克利斯朵夫第一次感受到死亡的恐惧。爷爷走了,克利斯朵夫家的日子过得一天不如一天,而父亲的酒瘾越来越大,甚至卖掉了爷爷送的钢琴。这触犯了克利斯朵夫的底线,他忍无可忍和父亲干了一架,父亲幡然醒悟,答应要戒酒。只可惜没过两天,醉酒的父亲死在了小沟里。年少的克利斯朵夫从此担负起了养家的重任。

我们来看看,克利斯朵夫的一天是如何度过的。他大清早5点起床作曲,早上去有钱人家教课,中午来不及吃饭就去剧院排练,接着还要自己练习,晚上在剧院演出,再去公爵家弹一两个小时的琴。这样连轴转的生活伴随着克利斯朵夫进入了叛逆期。

小说第四卷的标题就是《反抗》,克利斯朵夫的自我意识开始全面觉醒。他对音乐作品有了自己的好恶和评判,不再一味迷信权威,也窥破了上流社会媚俗的品味。克利斯朵夫向友人和同事说出自己的这些看法,没成想在小城里引起轩然大波,因为从来都没人敢对音乐大师们指指点点。有人讥笑他,有人中伤他,克利斯朵夫成了众人眼中大逆不道的叛徒,甚至是疯子。

克利斯朵夫感到苦闷,不知不觉走上父亲的老路,开始赌钱和酗酒。直到有天,醉醺醺的他,碰到了许久未见的舅舅,舅舅用克利斯朵夫父亲的名字“曼希沃”来称呼他。克利斯朵夫以为他叫错了,可舅舅冷冷地回答:“你就是曼希沃。”这句话如当头棒喝,让克利斯朵夫醒悟过来,他正在活成父亲的样子。他为自己近期的碌碌无为感到懊丧,而舅舅鼓励他“竭尽所能”就行。

处于青春期的克利斯朵夫,情感生活也并不风平浪静。他结识了一个来当地演出的法国女演员,女演员告诉他,在巴黎每个人都是自由的。这是克利斯朵夫第一次对法国产生兴趣,家乡的小天地太过压抑,他需要更广阔的舞台。

克利斯朵夫和法国第二次结缘是因为一名神秘女子。有天,克利斯朵夫在剧院门口碰见一个没买到票的姑娘,就邀她一起看戏。可是,小城居民热衷嚼舌根,姑娘原本在有钱人家里当法语教师,第二天就因为看戏的事被辞退。克利斯朵夫再见到这位神秘女子时,女孩已经坐在返回法国的列车上,两人四目相对,失之交臂。这段关系还会有下文吗?我们随后慢慢道来。

克利斯朵夫接二连三地惹祸。他给一家进步思潮的报社投稿,犯了公爵的忌讳,被轰出府邸,丢了乐师工作。克利斯朵夫没了靠山,所有敌人全都冒出来攻击他。陷入迷茫的他,想起了儿时的偶像,音乐家哈斯莱。多年前,哈斯莱曾打趣说,等克利斯朵夫长大后可以去找他。克利斯朵夫就像抓到了最后一根救命稻草,连夜奔赴偶像所在的城市。可当他见到真人后,大失所望,当年那个意气风发的音乐家如今变得愤世嫉俗,失去了创作音乐的热情,还讥讽克利斯朵夫竟然对人生抱有希望。

面对接连的打击,克利斯朵夫动了离开家乡的念头,但又舍不得撇下老迈的母亲。不过,人生的转折点总是出现在不经意处。一队德国大兵闯入当地的乡间舞会,还对姑娘们动手动脚,克利斯朵夫英雄救美,打伤了士兵,给自己惹来了大麻烦。为了避免牢狱之灾,他只能连夜乘火车逃出边境。就这样,在命运之神的捉弄下,他逃亡到了巴黎。

初来乍到的克利斯朵夫,说不了几句法语,兜里也没有多少钱。他想起儿时玩伴在巴黎开店,就想去投靠熟人。没成想,打伤德国士兵的消息早已传开,儿时玩伴为了避嫌,拿出五十法郎把他打发走了。眼看就要走投无路,另一个叫高恩的老乡出手相助。这倒不是因为两人有多深的交情,或者高恩为人多么仗义。这个德国老乡能在巴黎混得风生水起,是因为他是个投机分子。他不懂音乐,可他敏锐地觉察到克利斯朵夫是个天才,算得上奇货可居。

于是,高恩领着克利斯朵夫出入上流社会,结交达官贵人,想要把他推销出去,等哪天克利斯朵夫一举成名,他也可以跟着沾光。只可惜克利斯朵夫和巴黎的沙龙格格不入,有钱人只把他当作一个外国乡巴佬,也许他有点音乐才华,但又有谁真的关心呢?音乐在上流社会只是供装点门面,供消遣娱乐的玩意。

克利斯朵夫感到既失望又烦闷,他本以为巴黎会是一片新天地,会有新的音乐,到头来和德国小城也没多大区别,有钱人附庸风雅、沽名钓誉,他不禁疑惑,难道这就是他向往的法国吗?又一个无聊的沙龙上,克利斯朵夫遇见了年轻诗人奥里维,两人一见如故,都为对方的才华倾倒,于是决定一起合租。

两个年轻人一见如故是有原因的,克利斯朵夫发现,奥里维的眉眼和他之前遇到的神秘女子很相似。而奥里维早已知道克利斯朵夫的存在,因为那个神秘女子正是他的姐姐,姐姐默默爱过克利斯朵夫。

奥里维姐弟俩出生在富裕家庭,但父亲投资失利破产,父母相继去世后,姐弟俩相依为命。姐姐发誓要把弟弟培养成才,每天打几份工,省吃俭用,还去德国当法语家庭教师赚钱。就是在那时,姐姐碰上了克利斯朵夫。后来,奥里维考上了大学,姐弟俩相拥而泣,以为此后能苦尽甘来,可姐姐因为多年辛劳,已经油尽灯枯,没过多久病逝了。

奥里维整理姐姐遗物时,发现了那些写给克利斯朵夫、却没有寄出的信,这才知道了这段刚萌芽就无疾而终的爱情。有意思的是,奥里维的姐姐和罗曼·罗兰的母亲同名,都叫“安多纳德”,由此可见,罗曼·罗兰在设定这个角色时,在这个女性的身上寄托了他从母亲那儿感受到的美好品质,比如:隐忍、谦卑、温柔、关爱。安多纳德是这部小说中的一个灵魂人物,大多数时间她只出现在回忆中,但克利斯朵夫和奥里维的心,因为爱慕、敬佩同一个女性,紧密地联结在一起。

克利斯朵夫对奥里维说,法国让他失望。奥里维告诉他,那些沙龙并不能代表真正的法国,那里只有投机的政客、无良的商人、不事生产的有钱人、狗屁不通的文人。那么,真正的法国在哪里呢?答案是,在市井之间,在每户公寓的房门之后。就像克利斯朵夫和奥里维租住的那栋楼中,有单身汉工人、拖家带口的工程师、寡居的婆媳俩、退休军官和没出嫁的女儿、看似冷漠但心地善良的犹太学者、无子无女的教师夫妻,他们都是普通人,都有各自的幸福和烦恼。

罗曼·罗兰在小说第七卷《户内》里,花了大量笔墨描写这些住客,可能有读者会感到疑惑,这不是故事主线,为什么要写这些人的故事。这就要说到罗曼·罗兰创作这部小说的另一个目的,他想要拉近德法两国之间的关系,所以,他才把克利斯朵夫设定为出生在德国,又来到法国生活的音乐家,透过一个德国人的眼睛来了解属于民众的真正的法国。

克利斯朵夫和奥里维的友谊也可以看作是德法两国交流的象征。不过,奥里维成家立业后,两人的关系一度疏远。同时,克利斯朵夫的音乐事业也有了起色,评论家开始追捧他的作品,著名出版商要求出版他的乐谱,他还收到使馆的演出邀请。据说,裴莱尼伯爵夫妇很欣赏他的音乐。克利斯朵夫见到裴莱尼伯爵夫人后发现,她是多年前他曾教过钢琴的小女孩葛拉奇亚。葛拉奇亚说,少女时代自己曾对克利斯朵夫芳心暗许,还在克利斯朵夫公演失败后写信鼓励他,只可惜他从没收到过那封信,也从不知道女孩的心意。待到这次重逢,葛拉奇亚已嫁为他人妇。

后来,奥里维的婚姻生活触礁,妻子跟人私奔。奥里维开始关注底层人民的生活,他和克利斯朵夫投入到工人运动中。在一次游行上,奥里维为了救一个小男孩死于非命,克利斯朵夫失手杀了一名警察,再次仓皇出逃。

这次,他逃到了瑞士,投靠在当地行医的老乡。克利斯朵夫和老乡的妻子堕入了不伦之恋,可又觉得对不起老乡,于是俩人打算自杀殉情。准备开枪时,子弹卡壳了。克利斯朵夫选择逃走,遁入大山中。

此后,克利斯朵夫在山中隐居了10年,待他再次回到巴黎时,已是功成名就的音乐家。他又一次邂逅了葛拉奇亚,那时,她刚失去丈夫,独自带着一儿一女。时隔多年,两人能否旧情重燃呢?在克利斯朵夫生日那天,葛拉奇亚特意把女儿打扮成克利斯朵夫初次见到自己时的模样。两人最终因为种种原因没能在一起,但他们的感情超脱了爱情,升华到更高的境界。

克利斯朵夫在生命的最后阶段,看见全世界都在演奏他的作品,他成了音乐家顶礼膜拜的大师,甚至成了一些青年想要打倒的偶像,就像他年轻时曾抨击过勃拉姆斯和瓦格纳。现在,没有人能够否认他的音乐成就了,但这并不是他所在乎的。眼下,他最欣慰的是,奥里维的儿子和葛拉奇亚的女儿结婚了,他最珍视的友情和爱情,这两股血脉结合在了一起,并将延续下去。克利斯朵夫回顾了那些在他生命中出现过的,先他而去的亲友:温柔的母亲、睿智的舅舅、萍水相逢的安多纳德、挚友奥里维,还有葛拉奇亚……克利斯朵夫做了个梦,他梦见自己背着一个孩子在逆流中整整走了一夜,当他到达彼岸时,他问孩子:“你是谁?”孩子回答:“我是即将来到的日子。”

《约翰·克利斯朵夫》的故事在江声浩荡中开启,在涉水而行中结束。结尾的情节其实源自一个传说故事,有位叫克利斯朵夫的圣人曾背着耶稣过河。现在我们明白了罗曼·罗兰取名的苦心,在他看来,“每个人背负着他的上帝”。当然,这个“上帝”有很多解读,可以是真理,可以是善念,总而言之,每个人活着内心都需要点信念。

葛拉奇亚是个意大利语名字,如果转换成英语,就是Grace,意思是“救赎”,由此可见,在众多女性角色中,葛拉奇亚在克利斯朵夫心目中的地位非同一般,两人在生活中互相扶持,成了彼此的精神依靠,谱写了一段柏拉图式的爱情。

除了主要的女性角色之外,罗曼·罗兰还塑造了许多鲜活生动的女性配角形象。比如歌剧女演员乌东,就是一个有魄力、有野心的女性。乌东的母亲是开小客栈的,和很多男人同床共枕,乌东不知道亲生父亲是谁。她为了离开客栈,想去当演员,可根本不识字,于是她跑到剧场旅馆当侍女,借此机会偷书看、学识字。好不容易碰上一个愿意带她入门的演员,其实是觊觎她的美色,让她用贞操来换取。

克利斯朵夫有次问乌东,碰到淹水的人怎么办?她的回答是:把他脑袋按下去。乌东对人生的态度可以用“惨烈”两字来形容,这是她的经历决定的,但我们能感受到她蓬勃的生命力,她不惜一切代价终于站在舞台上,成为光彩照人的女主角。

无论是克利斯朵夫的主线,还是乌东的支线,都充满了磨难,这也是罗曼·罗兰从贝多芬的座右铭中提炼出的核心思想:唯其痛苦,才有欢愉(Durch Leiden Freude)。罗曼·罗兰心目中的英雄主义,是要历经艰难坎坷之后的涅槃重生。第九卷的标题“燃烧的荆棘”暗合了这个观点。这个标题有什么典故?《圣经》里的《出埃及记》写道,摩西看到荆棘在火中焚烧,却没有烧毁。那个地方后来成了摩西带领以色列人进入迦南的起始点。就像克利斯朵夫在人生最低谷时,他没有被命运打败,没有成为被焚毁的荆棘,而是以此为起点,在隐居的日子里对音乐和人生有了更深刻的感悟,他和宇宙万物融为一体了。

读小说时,我们会发现,尽管克利斯朵夫终生未婚,但情感经历非常丰富。莫扎特和瓦格纳等音乐家的情史为罗曼·罗兰提供了素材,但相似度最高的,当然还是贝多芬,他虽然能够进入上流社会,但因为门第悬殊是不可能和贵族小姐结婚的。贝多芬和学生约瑟芬曾互生情愫,但约瑟芬最后嫁给了一位伯爵,伯爵去世后,约瑟芬又选择了一位贵族。贝多芬的一腔深情最终化为了一首首乐曲以及情书。相比之下,小说中克利斯朵夫和葛拉奇亚的爱情故事,就显得更加理想化了,两人虽然没有结婚,但都把对方视为了精神伴侣,在默默相互守护中走完了一生。

除了音乐家情感生活,我们也会好奇,罗曼·罗兰怎么评判其他音乐家?通过小说,我们能窥测到他的好恶,或许也能帮助我们更好地理解他提倡的英雄主义。

罗曼·罗兰认可莫扎特的天才,但和才华相比,莫扎特的为人就没有多少可取之处。亨德尔反而受到罗曼·罗兰的青睐,他认为这位作曲家是在为“大众创作大众的歌曲”,他把这个“普世性”的精神也添加到了克利斯朵夫身上。至于柏辽兹和舒曼,罗曼·罗兰认为他们太过软弱,两人被丰沛的感情左右,影响到创作生涯。对于瓦格纳,罗曼·罗兰借克利斯朵夫之口表达了他“不喜欢(瓦格纳)那种悲观、多情的英雄主义”。

罗曼·罗兰在《约翰·克利斯朵夫》中做的音乐评论不可避免地招来了非议,毕竟,乐评的主观成分总会有不同意见。此后,他在一战中发表的和平主义观点又一次惹来了批判浪潮。我们开头提过,不少热血青年是在《约翰·克利斯朵夫》的感召下战死疆场。罗曼·罗兰开始反思,他提倡的英雄主义为什么会让年轻人献出宝贵的生命,这并不是他希望看到的。

一战爆发时,他住在瑞士,眼看自己最欣赏的两个国家,德国和法国打得两败俱伤,就发表文章,呼吁“和平应该凌驾于纷争之上”。但在战争期间,这样的观点非但没人迎合,还被骂是卖国贼。不过,这也是罗曼·罗兰一直秉持的理念,他是和平主义者、国际主义者,他在获得诺贝尔奖之后把奖金捐献给了国际组织红十字会。

其实罗曼·罗兰在《约翰·克利斯朵夫》中,就表述了他希望不同文明互相理解融合的想法。克利斯朵夫是德国人,奥里维是法国人,葛拉奇亚是意大利人,奥里维和葛拉奇亚的后代最后在克利斯朵夫的撮合下结成连理。罗曼·罗兰把希望寄托在了民众身上,就像在他着力刻画的租住大楼中,不同种族、不同宗教、不同背景的租客在克利斯朵夫的穿针引线下逐渐有了交往,对彼此产生了好奇心。

茨威格在一封公开信中向罗曼·罗兰致敬,称赞《约翰·克利斯朵夫》拉近了法德两国年轻人的关系。茨威格也一直提倡“欧洲要有统一精神”。遗憾的是,两位好友两次目睹了法德两国兵戎相见。茨威格出版了《昨日的世界》后,在1942年自杀身亡。《昨日的世界》是茨威格对自己所处时代写的离歌,这部作品也在冥冥之中预言了罗曼·罗兰的英雄主义的落幕。二战后的法国文坛,掀起了新小说浪潮,反英雄小说成为主流,英雄主义反而显得格格不入,不合时宜。

时隔百年之后,我们该如何看待罗曼·罗兰的英雄主义?它其实并不是要鼓励人们干出惊天动地的大事业,完成名垂史册的丰功伟绩。它是一种生活态度。罗曼·罗兰最看重的一点是顽强的生命力,就像西西弗那样,日复一日地推着石头上山,就算石头注定会再次滚落,他也会坚持不懈地继续下去。生活充满了磨难,这是罗曼·罗兰眼中的生存底色,但他不会就此妥协或放弃,他选择抗争,就算失败不可避免。为善,为真,心存信念,心怀大众,大无畏地、勇敢地活下去,主宰自己的命运,成为自己的英雄,足矣。

好,《约翰·克利斯朵夫》的精华内容已经为你解读完了。我们再来回顾一下今天内容里的知识要点。

第一,罗曼·罗兰创作《约翰·克利斯朵夫》,是想要塑造一个比贝多芬更完美的形象来体现自己的英雄主义。除了写小说,罗曼·罗兰还是一位非常重要的音乐传记作家,为贝多芬、亨德尔等人写过传记。

第二,我们可以把克利斯朵夫看作是一位“活在当代的贝多芬”。克利斯朵夫身体力行贯彻的英雄主义,简单说就是,不屈不挠地反抗命运,用音乐为大众带来福祉。

第三,《约翰·克利斯朵夫》是小说主人公的个人奋斗史,但罗曼·罗兰在叙述中还添加了不少音乐评论,以及对法德两国文明的比较,读者也可以在这些内容里有所收获。

撰文:黄昱宁工作室 转述:杰克糖 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.“真正的艺术旨在传递人类最高尚、最美好的情感;艺术应该团结人类,服务人类”,这是罗曼·罗兰的创作原则之一。

2.在罗曼·罗兰心目中,英雄就是血肉之躯的凡人,拥有高尚的心灵,具备坚韧不拔的意志,能够承受厄运的打击,有能力反抗命运。

3.小说主人公克利斯朵夫,身体力行地贯彻了罗曼·罗兰的英雄主义:不屈不挠地反抗命运,用音乐为大众带来福祉。