《白鲸》 黄昱宁工作室解读

《白鲸》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

《白鲸》的作者赫尔曼·梅尔维尔幼年时家境富裕,受过良好的教育,后来家道衰落,他不得不辍学谋生,涉足过多个领域,其中对他文学创作影响最大的是4年的航海生活。漂泊海上期间,梅尔维尔不仅做过商船的水手,还投身过捕鲸业,有过18个月的捕鲸经历。这些经验与见闻是梅尔维尔写作《白鲸》时重要的材料来源,小说中对于捕鲸场面细致生动的刻画,很大程度上得益于作者亲身的实践。

在梅尔维尔生前,《白鲸》这本书不被人看重,直到20世纪以后,评论界才重新认识到这部作品的价值,并且给予了梅尔维尔应有的文学史地位。如今,当人们谈论《白鲸》时,无论读过与否,都一致承认,这是美国文学史上最伟大的著作之一。

关于本书

《白鲸》在一个简单的故事框架下,穿插了大量的航海术语、捕鲸史、鲸鱼博物学、神话寓言、宗教故事、历史传记等方面的内容,通过象征与隐喻的方式加以呈现。作者借鉴了戏剧独白的形式,部分章节甚至直接采用剧本的写作方式,最终造就了小说多样、混杂的文体风格。

在亚哈船长和白鲸莫比·迪克这两个形象上,梅尔维尔将他对人与自然的思索,用一种艺术的、含混的、模棱两可的方式呈现,引导读者对此做出自己的思考。而《白鲸》开创的人与自然抗争的主题,经由杰克·伦敦、海明威等人的继承和开拓,成了美国文学史上一道独特的风景。

核心内容

《白鲸》主要通过以实玛利的视角,讲述了他跟随裴廓德号捕鲸船,在船长亚哈率领下追击一条名叫莫比·迪克的白鲸,并且最终失败的故事。《白鲸》的魅力,主要在于其思想深度。简要说来,梅尔维尔借《白鲸》表达了他对美国历史、新教传统以及超验主义哲学的看法,尤其是后两点,是驱使梅尔维尔创作《白鲸》的主要动力。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是美国文学史上的经典名著《白鲸》。相较于同时代的小说,《白鲸》可谓具有十足的“前瞻性”。通常而言,19世纪的小说主要致力于讲故事,依靠跌宕起伏的情节吸引读者。在这一点上,《白鲸》却反其道行之,小说的故事梗概可以用一句话概括:《白鲸》主要通过以实玛利的视角,讲述了他跟随“裴廓德号”捕鲸船,在船长亚哈率领下追击一条名叫莫比·迪克的白鲸,并且最终失败的故事。

但是在看似简单的情节下,本书作者梅尔维尔穿插了众多的航海知识、捕鲸史、鲸鱼博物学、神话寓言、宗教故事、历史传记等。又由于在写作《白鲸》期间,梅尔维尔反复阅读莎士比亚的经典名著《李尔王》与《麦克白》,因而小说部分章节采用了戏剧的写作手法,借鉴戏剧独白的形式,让人物跳过叙述者,直接发出内心的声音,甚至在某些章节的写作方式上直接采用了剧本的形式。

《白鲸》的魅力,主要在于它的象征性和思想深度。简要说来,梅尔维尔借《白鲸》表达了他对美国历史、新教传统以及超验主义哲学的看法,尤其是后两点,是驱使梅尔维尔创作《白鲸》的主要动力。

梅尔维尔的历史兴趣与宗教情节都来源于家族传统,前面提到过,他的祖父辈是美国独立战争的亲历者,这使得他对美国这一新兴的国家有着超乎常人的责任感。用我们常听到的说法,可以叫作“主人翁意识”,因而对国家的历史与现状自然多了一份思考。家族传统的另一个方面是基督教新教的主要流派—加尔文教背景,19世纪的美国新英格兰地区,加尔文教的影响力巨大,梅尔维尔便是成长于这一宗教氛围之中。

至于超验主义,则是当时新兴的哲学思潮,爱默生是这一哲学思潮的主要推动者,由于超验主义的哲学思想与加尔文教的教义有所冲突,故而梅尔维尔试图通过《白鲸》回应这一思潮对他所信仰的宗教的挑战。关于上述这两个宗教和哲学概念,我们稍后会详细展开。

在这些因素的共同作用下,《白鲸》成了一部令人望而生畏的文学名著,而现在,就让我们一起试着克服挑战,走入《白鲸》那波澜壮阔的文学世界中去。

《白鲸》的故事与作者的经历是密不可分的。作者赫尔曼·梅尔维尔,出生于1819年,逝世于1891年。他的家族在纽约当地颇有名望,祖父和外祖父都参加过美国独立战争。幼年时梅尔维尔家境富裕,受到过良好的教育,后来家道衰落,他不得不辍学谋生,涉足过形形色色的领域,而对他日后文学创作影响最大的则是四年的航海生活。漂泊海上期间,梅尔维尔不仅做过商船的水手,甚至投身过捕鲸业,有过十八个月的捕鲸经历。这些经验与见闻是梅尔维尔写作《白鲸》时重要的材料来源,小说中对于捕鲸场面细致生动的刻画,很大程度上得益于作者亲身的实践。

作为一个小说家,《白鲸》是梅尔维尔的代表作,但是在梅尔维尔生前,《白鲸》并不为人所看重,直到20世纪以后,评论界才重新认识到它的价值,并且给予了梅尔维尔应有的文学史地位。现如今,当人们谈论《白鲸》时——无论读过与否——都一致承认,这是美国文学史上最伟大的著作之一。

《白鲸》故事的开头有一句著名的开场白,“管我叫以实玛利吧”。以实玛利是故事的叙述者,通篇故事都是通过他的嘴讲出来的。而以实玛利这个名字,又是《圣经·旧约·创世纪》中的人物,有“被社会遗弃之人”的意思。梅尔维尔用这个宗教人物的名字命名小说的叙事者,意在借助这个名字背后的引申义,讨论人与社会之关系这一宏大命题。

《白鲸》中的以实玛利每当嘴角变得狰狞,心情变得抑郁,想要打破社会道德规范时,便选择出海以平复沸腾的血液。只有在大海上,他才能抑制自毁的冲动,获得灵魂的平静。可见小说中的以实玛利,并不是被社会遗弃,而是主动摒弃社会关系,在大海、在自然中寻求灵魂的平静。因而,仅仅是通过为小说叙事者命名这一简单的技术环节,梅尔维尔就把宗教与哲学命题悄无声息地抛了出来。《白鲸》中的以实玛利究竟是被社会遗弃还是自觉地隔断与社会的关系?个体要怎样确立自我的存在?人与自然、人与上帝之间又要如何相处?这些问题构成了小说的基调,同时预告了小说的阅读难度。

故事从以实玛利决定要到捕鲸船上去当一名水手开始。他来到马萨诸塞州东南部的港口新贝德福,这是当时新兴的捕鲸大港。他在那里认识了魁魁格,一个来自南太平洋的岛民、异教徒。魁魁格原本是当地的土著王子,由于渴求文明而偷偷随船队来到美国,在目睹了文明的卑鄙与丑陋之后投身捕鲸业,如今是一个标枪手。魁魁格外貌举止怪异,内心却极为善良,以实玛利形容他崇高、质朴,毫无文明人的虚伪和甜言蜜语的奸诈。之后两人结伴来到南塔开特,在一艘名叫“裴廓德号”的捕鲸船上找到了差使。在经历了一系列出海前的准备之后,他们终于扬帆启程,此时小说已经用去了21章的篇幅。

故事的主要部分,发生在“裴廓德号”上。捕鲸船开拔已经有了一段日子,神秘的船长亚哈才在故事中露面。他也是故事的主角。这个五十多岁,高大、结实的男人,装着一条鲸骨做的假腿,久经风霜的脸上有一条灰色的疤痕,神情中时常透露着抑郁和苦恼,气场强大,显示出凛然不可侵犯的尊严。以实玛利说,亚哈是个“伟大的、不敬神却又像神似的人物”。亚哈最具辨识度的特征是他的假腿,一条白色的、用抹香鲸额骨制成的假腿。这条假腿正是他仇恨的来源,先前在追击被人们称为“莫比·迪克”的白色巨鲸时,亚哈被咬断了一条腿,之后他就一直用鲸鱼骨制的假腿代替,而且发誓一定要捕杀莫比·迪克。

第36章是小说的第一个高潮,亚哈召集众人,要求他们立下誓言,无论付出什么代价都要击杀莫比·迪克,这也是小说中第一次正面提及白鲸的形象。在此之前,我们只能通过以实玛利听到的传闻,隐约地知道些白鲸的信息。据说它有雪白异常的、皱结的前额,高高的、金字塔似的白色背峰,曾经无数次逃脱追捕,浑身挂满了标杆箭头。

通常的抹香鲸都是灰色的,但是白鲸却有着与众不同的白色外表,这也是小说中文名“白鲸”的由来。它的白色,在小说中既充满恐怖意味,又带有神秘色彩。不过,莫比·迪克与寻常抹香鲸最大的不同还不在于外表,而是内在。梅尔维尔形容莫比·迪克有种“充满机智的阴险”,不仅会主动攻击捕鲸船,甚至还会戏弄捕鲸人。所以,梅尔维尔赋予了白鲸“莫比·迪克”这个名字,其实是在暗示读者,它并非单纯的鲸鱼,在它身上有着人性的某种特征,一种包含戏剧般张力的阴暗与狡诈。

亚哈为什么这么执着地想要捕杀白鲸?就是因为在他看来,击杀白鲸不仅为了复仇,更是与某种抽象的恶对抗。莫比·迪克与亚哈的仇恨纠缠,有着非常复杂的意味。很多后世的分析者都喜欢说,除了恶以外,白鲸又是神性的象征,是上帝意志的体现,是自然的化身。就如同小说叙事者以实玛利名字背后矛盾、对立的象征意义一样,在白鲸身上,梅尔维尔同样赋予了多重的象征意涵。他将人、神、魔的性质都赋予了白鲸莫比·迪克,因而创造了美国文学史中内涵最为复杂、深刻的一个文学形象。直到今天,人们依然在讨论莫比·迪克身上多重的象征意义。

而现在,让我们将注意力稍作转移,继续关注小说后续情节的发展。

“裴廓德号”继续在海上航行,它从南塔开特出发,横穿大西洋,绕过好望角,来到印度洋,追寻着莫比·迪克的踪迹。白鲸却始终不见踪影,船过好望角之前,好不容易发现了抹香鲸,亚哈率领众人坐小艇追击,这是小说第一次正面描写捕鲸场面。这次的捕猎行动并没有收获,却让我们见识了捕鲸时波澜壮阔、激荡人心的场面,见证了人与自然之间激烈、惊险、无畏的对抗。

更重要的是,以实玛利见到了亚哈私自带上船的神秘人物费达拉。这个看上去如同鬼怪似的、崇拜火与光明的拜火教教徒,却如同魔鬼一样,散发着黑暗与邪恶的气息。费达拉与船长亚哈的关系非同寻常,如果说在“裴廓德号”上,亚哈是国王,那么费达拉就是国王身边的巫师,既是属下同时又给予国王某种指导与暗示。故事里的费达拉,似乎确实具有某种神秘的能力,他预言自己会先于亚哈死去,而亚哈会在见到两辆柩车以后死去,一辆非人所造,另一辆则是用美国生长的木材制成,并且他还预言说,船长会死于绳索之中,死时既无棺木也无柩车。

“裴廓德号”继续向前行驶,过好望角以后一路朝着莫比·迪克经常出没的海域进发,过程中不时遇到其他捕鲸船。经过不断的追寻与搜索之后,亚哈终于发现了莫比·迪克,随后就展开了历时三天的大战。在此之前,梅尔维尔穿插了许多捕鲸史、鲸鱼学、航海知识等方面的知识,不断铺垫情绪,积淀力量,为最后三章的人鲸大战做准备。而在我们开始描述这场大战之前,不妨先对当时一般的捕鲸流程做一简要说明。

当捕鲸船发现鲸鱼踪迹以后,先是接近目标,然后再放下小艇进行最后的追击捕杀,每艘捕鲸船配备的小艇数量不一,视规模而定。打个比方,捕鲸船好比是航空母舰,小艇就是它搭载的战斗机,捕鲸船自身并不实施捕猎,而是依靠小艇发动攻击。简单地说,就是标枪手将系着捕鲸索的标枪射向鲸鱼,使它处于绳索之内无法逃脱,再用尖锐的长枪戳射鲸鱼,完成最后猎杀,这通常由数艘小艇合作完成。

言归正传,回到亚哈与白鲸的最后大战。

第一天,亚哈率先发现了莫比·迪克的踪迹,于是他把“裴廓德号”交给大副斯达巴克掌管,自己率领二副、三副以及各自的标枪手分驾三条小艇出击。面对“裴廓德号”众人的追击,莫比·迪克镇定自若,先是佯装逃跑,引诱众人追击。后来沉入海底,再从水下突然袭击亚哈的小艇,想把它一口吞没。亚哈虽然看穿了莫比·迪克的意图,却仍然没能改变小艇被白鲸击毁的结局。若非“裴廓德号”及时赶到,隔开了白鲸与其他小艇,使他们有机会将亚哈搭救上船,亚哈很可能已经被白鲸兴起的波涛夺去了生命。重新上船以后的亚哈整顿精神与装备,命令手下继续追寻白鲸踪迹。

第二天,船员们连夜追赶莫比·迪克,终于在天亮以后再度发现了它。这一次,莫比·迪克没有假意逃脱,反而在离船不远的地方不停跃出水面。似乎在挑衅。亚哈再次登上小艇,率领众人前去追捕。莫比·迪克则想要反守为攻,主动朝着小艇进击,最终,它再次获胜,捕鲸小艇粉身碎骨。再度被大船救起后,众人发现亚哈的随从,神秘的拜火教教徒费达拉失踪了。这时,斯达巴克意识到费达拉之前的预言似乎在慢慢变成现实,他想要劝说亚哈放弃追捕白鲸,却遭到了亚哈拒绝。

第三天,黄昏时分,船员们又一次看到了莫比·迪克在不远处喷水。亚哈第三次命人放下小艇,下船之前他仿佛预见了自己的死亡,悲壮地接受命运的安排,与大副斯达巴克握手告别。在与白鲸战斗时,船员们看到了前一天失踪的费达拉,他的尸体被捕鲸索缠在白鲸身上,已经变得支离破碎。亚哈与他的小艇偷偷地接近白鲸,奋力把标枪戳进了白鲸的眼窝。被激怒的白鲸爆发出惊人的力量,不仅将小艇撞飞,甚至开始攻击大船,并把大船也撞得粉碎。亚哈此时已经完全明白,“裴廓德号”就是预言中的灵柩车,面对死亡的阴影,他用尽最后的力量,再次向莫比·迪克掷出标枪。被标枪投中的白鲸向前狂奔,捕鲸索恰好套住了亚哈的脖子,结束了他的生命。

战斗的最后,“裴廓德号”与小艇都被白鲸击毁,船员无一生还,以实玛利是唯一的例外,他抓住了魁魁格先前生病时叫船上木匠做的棺材,生与死在这一刻瞬间反转。以实玛利最终成了全船唯一活下来的人,《白鲸》全篇故事,是他的追述。

小说的主要情节大致就是这样,并不复杂,真正困难的是如何深入小说内部,理解作者的意图和小说的内涵。《白鲸》最显著的特点无疑是它的题材,我们不妨从这个角度入手,试着寻找理解《白鲸》的钥匙。

《白鲸》的故事是有所本的,写作《白鲸》之前,梅尔维尔就曾听说过“埃塞克斯号”在南太平洋遭遇鲸鱼袭击而沉没的故事。1839年,《旅行者》杂志也刊登过大白鲸的恐怖传闻,这些传说与报道构成了小说另一个重要的材料来源。在梅尔维尔生活的时代,捕鲸业可说是一个危险但又热门的行业。而当我们将捕鲸业放到19世纪美国历史的大背景下,就更容易看出这个行业背后,超越经济因素以外的文化意义。

自1776年7月4日正式建国以后,美国便一直处于急速发展与扩张状态中。到了19世纪,这一趋势更加猛烈,开发西部的热潮构成了时代的最强音。可以说,19世纪的美国,主流的国民精神就是不畏艰险,开拓进取。捕鲸业不正好与当时的时代精神相吻合?说到底,捕鲸业与西部开发运动其实是同一种国民精神的展现,一个通过陆地,一个通过海洋,都显示了当时的美国人征服自然的决心与勇气。

就对捕鲸业的描写而言,梅尔维尔可以说做得面面俱到。他不仅写了捕鲸的过程,写战斗的场面,更花了不少笔墨写捕鲸的历史、相关法案,对于鲸鱼外表、结构的描写也十分细致。不过,梅尔维尔描写捕鲸业的目的显然不止于向世人展示介绍这种行业,也不是为了传递所谓的时代精神。

这些仅仅是《白鲸》丰富意涵中最直观、最表层的部分。梅尔维尔写作《白鲸》的真正意图在于表现人与自然、人与社会,以及人与上帝之间的关系,小说带有强烈的形而上意味和浓厚的宗教意识,而这一切都蕴含在小说无处不在的象征符号中。

亚哈船长与白鲸莫比·迪克是承载作者思考的主要载体,梅尔维尔在他们身上倾注了最多的心血。先说亚哈,这个“不敬神又像神似的人物”,梅尔维尔在塑造他的形象时,肯定想到了希腊神话中的那些英雄。他追捕白鲸的过程可以拿来同奥德修斯的回家之路做类比。希腊神话中的奥德修斯,在特洛伊之战后,漂流海上十年,历经各种磨难才回到家中。亚哈追捕白鲸的时间虽说没有十年之久,但也不算短。他在海上遇到的其他捕鲸船,就好比奥德修斯遇到的种种磨难,尽管他不需要与他们战斗,但是他们的劝告仍时刻考验着亚哈的决心与意志。

另外,从文体角度而言,英雄史诗的品格也是构成小说文体多样性中的一个重要组成部分。古希腊史诗中的英雄多是半人半神,亚哈因为敢于同象征着恐怖、神秘和恶的超自然力量莫比·迪克对抗,似乎也获得了似神一般的气质。不过正如同莫比·迪克,尚有神圣与高贵的一面,一心追逐白鲸的亚哈在英雄气质以外,也存在不敬神的恶魔气息。因而,无论是亚哈或是白鲸,他们身上蕴含的象征意义都包含着矛盾与对立。这既加深了小说的阅读难度,同时却为读者提供了更多阐释、思考的空间。

要理解这种矛盾性与复杂性,必须对梅尔维尔成长于其中的加尔文教背景,以及他的小说在形而上层面的对话者,爱默生和他的超验主义哲学稍作介绍。

我们先来看看加尔文教。加尔文派是新教中重要的一支,在19世纪的美国,尤其是梅尔维尔出生的东北部新英格兰地区影响非常大。它强调人的原罪,强调个人对上帝的信仰,《圣经》而非教会神职人员的解读是最高的道德与行事标准。但是,对上帝的信仰是有代价的,梅尔维尔在第9章中曾通过一个神甫的布道说,“如果我们遵从上帝,我们就得违反我们自己;正是在这种违反我们自己中,包含有遵从上帝的困难”。

怎么理解这句话呢?通俗地说,人应当保持谦卑与服从,不要让“自我”膨胀,傲慢与自大是有违上帝意志的。小说中的亚哈则恰好欠缺谦卑与服从的品质,他不听从旁人的劝告,以半怂恿半胁迫的方式带领众人追捕莫比·迪克,即使面对死亡的命运仍然毫不退缩,这无疑是把“自我”提升到了与“神”平等的位置。因而,在以实玛利与旁人看来,亚哈是“不敬神却又像神似的人物”。

至于爱默生同他的超验主义哲学,则是19世纪美国最重要的思想潮流之一。超验主义最鲜明的观点是主张人能够超越感觉和理性而直接认识真理,因而,超验主义者表现出蔑视权威与传统的倾向,比如“相信你自己”就是爱默生最著名的警句。超验主义思潮的出现对于加尔文教派的教义是一种不小的冲击,既然人能够直接认识真理,那么上帝的地位就很尴尬了。从小说传递的信息来看,梅尔维尔显然对于超验主义思想并不认同。即便亚哈拥有无尽的勇气、坚定的意志,他仍然无法对抗象征着超自然力量,象征着“原罪”与上帝权威的莫比·迪克。可见,在梅尔维尔心中,对于个体的力量是有所怀疑的。

从文学史的角度来看,《白鲸》的出现,激发了后来者对于人与自然这类题材的关注。同类型作品中,最著名的恐怕要数海明威的《老人与海》了。除了篇幅较简短,以及宗教意识的淡出以外,《老人与海》在文学精神上与《白鲸》几无二致,可以说是一部微缩版的《白鲸》了。相较于其他国家的文学,美国文学描写在自然、动物之类题材上显得尤为发达。这除了美国自身历史的演进特性以外,不得不说也有梅尔维尔和《白鲸》的一份功劳。

回到《白鲸》。在阅读《白鲸》时,你应当尤其牢记亚哈与莫比·迪克的纠缠这一点,因为梅尔维尔以亚哈与白鲸莫比·迪克为中心,搭建了一套复杂、多样,乃至自相矛盾的象征体系。在亚哈与莫比·迪克的对抗中,包含着善与恶、美与丑、个体与上帝、人与自然等众多看似对立的因素,我们既可以将亚哈理解为反抗权威与压迫的英雄,也可以把他看作放任自我、追求力量的恶魔。对于一部伟大的小说而言,重要的不是它告诉了人们什么样的道理,或者给出了何种结论,而是以艺术的方式向我们展示了世界的复杂与深刻,展示了人的可能性,并且最终把选择的机会交回读者,《白鲸》恰恰就是这样一部伟大的小说。

现在,我们不妨将之前的内容稍作总结。

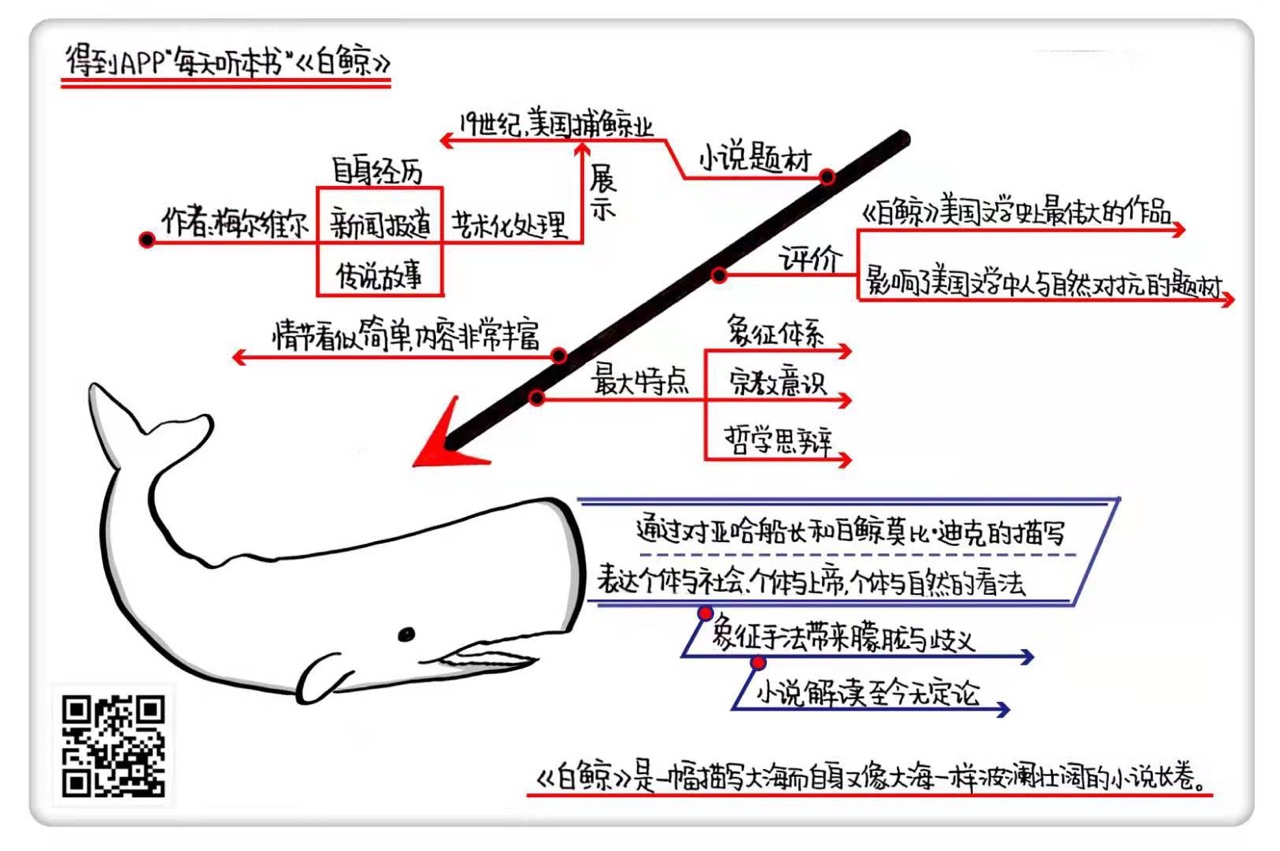

首先,《白鲸》在题材方面写到了19世纪美国热门的捕鲸业,梅尔维尔结合自身经历与当时的新闻报道和传说故事,通过艺术化的处理,为读者展示了捕鲸业的方方面面。尤其是对捕鲸场面的描写,读来令人产生身临其境的感觉,深刻地感受到了自然的力量与人类的勇气。小说的情节虽然相当简单,但是包含的内容却非常丰富,甚至可以说信息量巨大。而且,受到《白鲸》影响,后来的美国文学中,描写人与自然对抗的主题成了一种颇为可观的潮流,这也构成了美国文学的一种特色。

其次,梅尔维尔通过小说,在历史关怀、宗教意义和哲学思想三个层面给出了个人的观点。在最直接的历史层面,《白鲸》描写了19世纪兴盛的捕鲸业。而在更深入的层面上,隐喻、象征充斥在小说的每一个角落,构成了复杂而深刻的历史关怀。在宗教与哲学的层面,梅尔维尔既回应了加尔文教派中的“原罪”思想,又对当时流行的爱默生及他的超验主义哲学表达了自己的态度。更为重要的是,梅尔维尔没有试图强行给出答案,他通过纷繁复杂的象征系统,为让各种矛盾的品格与情感集中在同一个象征符号之上,使读者能够自信挖掘出小说的深层意义。

最后,梅尔维尔在文字写作与小说技巧方面同样表现得无可指摘。书中的人物,亚哈船长和已经被赋予了神性和人性的白鲸莫比·迪克都刻画得非常到位。

小说内容的复述到此为止,现在让我们来回顾一下今天内容里的几个知识点。

第一, 梅尔维尔的《白鲸》是美国文学史上最伟大的作品之一,虽然在发表之初不为人重视,但是到了20世纪以后,《白鲸》的地位已经无可撼动。受《白鲸》影响,后来的美国文学中,出现了许多描写人与自然对抗的题材,构成了美国文学的一大特色。

第二, 《白鲸》最大的特点在于它纷繁复杂的象征体系,以及背后浓厚的宗教意识和哲学思辨。作者主要通过对亚哈船长和白鲸莫比·迪克的描写,表达了他对个体与社会、个体与上帝、个体与自然之间的看法。

第三, 由于小说象征手法带来的朦胧性与歧义性,使得对于小说的解读至今并无定论。常言道,一万个人眼中有一万个哈姆雷特,这话用来形容亚哈船长和白鲸在读者中的形象也十分贴切。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.《白鲸》是美国文学史上最伟大的作品之一,受本书影响,后来的美国文学中,出现了许多描写人与自然对抗的题材,构成了美国文学的一大特色。

2.本书最大的特点在于它纷繁复杂的象征体系,以及背后浓厚的宗教意识和哲学思辨。作者主要通过对亚哈船长和白鲸莫比·迪克的描写,表达了他对个体与社会、个体与上帝、个体与自然之间的看法。

3.由于小说象征手法带来的朦胧性与歧义性,使得对于小说的解读至今并无定论。