《狼厅》 黄昱宁工作室解读

《狼厅》| 黄昱宁工作室解读

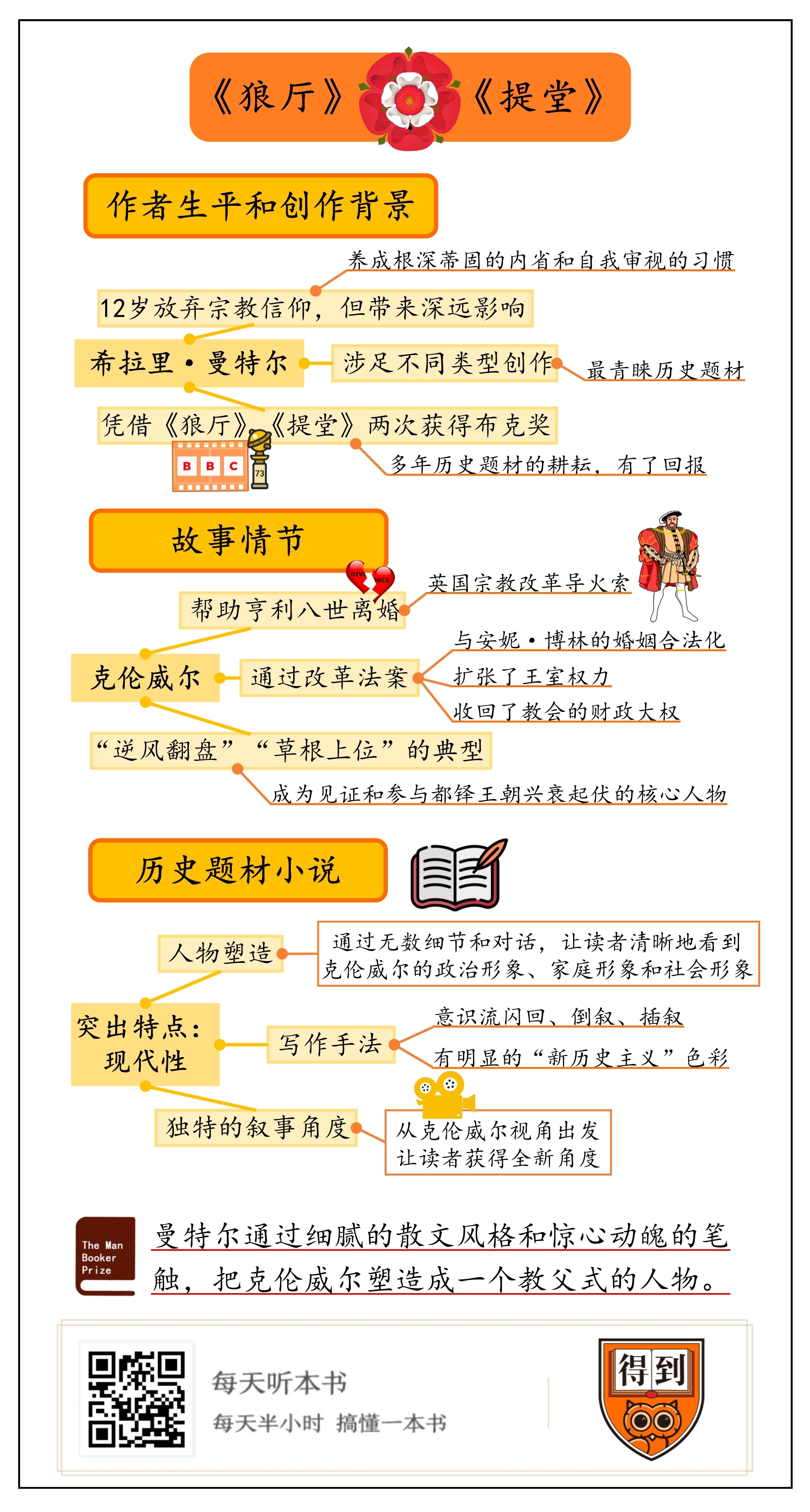

关于作者

希拉里·曼特尔,凭借历史小说《狼厅》和《提堂》两次摘得布克奖。她在1974年开始创作生涯,迄今为止已经出版十二部长篇小说、两部短篇小说集和一部自传。2006年,希拉里·曼特尔受封大英帝国司令勋章,2014年受封大英帝国爵级司令勋章。

关于本书

《狼厅》《提堂》都以英国都铎王朝亨利八世时期为背景,是姐妹篇。小说的主人公托马斯•克伦威尔,是英国历史上赫赫有名的政治家、思想家和阴谋家。小说讲述了克伦威尔的发迹过程,描绘了一幅都铎王朝政治、宗教和经济的完整图景。

核心内容

第一,《狼厅》与《提堂》为何能两次获得布克奖?

第二,希拉里•曼特尔为什么选择托马斯•克伦威尔作为小说主人公?历史上的克伦威尔和小说中的克伦威尔有何异同?

第三,克伦威尔在亨利八世的宗教改革中担任了何种角色?这场宗教改革带来哪些影响?

第四,与传统历史小说相比,《狼厅》和《提堂》有哪些突出特点?

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是历史小说《狼厅》和它的续集《提堂》。提堂就是被安排到法庭上面对答问。

《狼厅》和《提堂》分别在2009年和2012年出版,作者是英国女作家希拉里·曼特尔,这两部小说让她获得了两次英国布克奖。布克奖在西方文坛的地位,仅次于诺贝尔文学奖。能得两次布克奖的作家,在全世界都屈指可数。这两部作品还属于同一个系列,这在布克奖的历史上是空前的。

《狼厅》和《提堂》也被誉为“布克奖史上最畅销的小说”,它们还被BBC翻拍成一部叫作《狼厅》的迷你剧,它不仅创下了BBC的收视纪录,也在美国电影电视金球奖拿了好几个奖。

这两部小说的背景都是英国都铎王朝亨利八世的统治时期,主人公都是托马斯·克伦威尔,他是亨利八世的国务大臣。亨利八世是英国历史上最有传奇色彩的君主之一,一生娶了六位王后,其中两位离婚,两位处决,一位难产而死。在政绩方面,亨利八世的许多举措,都为英国的现代化发展打下坚实基础,比如他推行宗教和政治改革,对抗罗马教廷。《狼厅》《提堂》的故事情节集中在亨利八世的前两段婚姻,以及他对教会进行的改革。

帮助亨利八世完成改革的人,正是克伦威尔。如果没有克伦威尔,亨利八世的丰功伟绩将不复存在,英国历史上瑰丽壮阔的都铎王朝也会黯然失色。但是,在曼特尔把他写进小说之前,克伦威尔在文艺作品里的形象,都比较扁平,不是反面角色就是配角。直到曼特尔写出了《狼厅》,克伦威尔才焕发出新的生命力,改变了大众对克伦威尔的认识。曼特尔还启发了英国历史学者博尔曼,专门给克伦威尔写了一部传记。

在曼特尔的笔下,我们看到的克伦威尔,是一个为了活命曾经鸡鸣狗盗的人,他先后当过雇佣兵、厨工、会计师、商人、律师等,掌握多种语言,能通篇背诵《新约》,少年时他的足迹就遍布欧洲大陆。他有非凡的商业智慧和权谋之术,最终成为权倾一时的政治家和改革家。

为什么曼特尔会选择克伦威尔作为她的小说主人公?她接受采访时曾经解释说,克伦威尔明明是所有事件的中心,然而大多数小说和戏剧却把他排在次要的位置。于是,她就想把克伦威尔放到舞台中心,想让所有人都把注意力聚焦在他身上。

好,我们先简单了解一下希拉里·曼特尔的生平,和她创作《狼厅》的背景。

1952年,希拉里·曼特尔出生在英国的德比郡,在家里排行老大。小时候,她在当地的罗马天主教小学上学,接受的是罗马天主教的教育。十一岁之后,她的父母离婚,母亲跟情人杰克·曼特尔搬到一个小镇同居,从此,希拉里就跟了杰克的姓氏。十二岁时,她放弃了宗教信仰,但宗教给她带来了深远影响:她从小就相信自己是错误的,是邪恶的,她对自己异常严厉,养成了一种根深蒂固的内省和自我审视的习惯。

曼特尔在大学读的是法律,毕业后做过社会福利工作,也当过百货商店的销售员。她从1974年开始创作,第一部作品《一个更安全的地方》是关于法国大革命的小说,讲述了三个传奇革命家的一生,小说里充满了事实和资料。不过,这部作品的出版之路并不顺利,很长一段时间都没有出版社愿意出版。遭到出版社拒绝的同时,曼特尔正在被病痛折磨。她患有严重的子宫内膜异位,由于当时条件所限,经过手术后她再也无法生育,之后持续的类固醇治疗还导致她体重激增,外貌也发生了剧变。

第一部作品出版受挫,让曼特尔意识到,自己应该试试历史之外的题材。于是,她在1985年出版了现代小说《每天都是母亲节》,这之后,曼特尔开始涉足不同类型的创作,题材跨度极大,比如,有的小说探讨了伊斯兰国家和西方国家之间的紧张关系,有的小说则谈到了女性的欲望和理想。不过,曼特尔最青睐的还是历史题材。1998年,她根据18世纪末一位真实历史人物查尔斯·奥布莱恩的故事,创作了历史小说《巨人奥布莱恩》。2009年,《狼厅》一飞冲天,曼特尔多年来对历史题材孜孜不倦的耕耘,才终于有了完满的回报。

曼特尔花了五年时间来研究和创作《狼厅》,她尽力让小说能跟历史记录相匹配。为了避免小说事实与历史相悖,她在写作时会创造一种卡片目录,把人物用字母排序,每张卡片上会记录一个特定历史人物在某个日期身处何地。比如,如果一个历史人物当时不在伦敦,就不能让他出现在伦敦的相关场景中。在她的努力下,虽然《狼厅》的出场人物众多,但他们都有各自的招牌语言或动作,每个人都栩栩如生。比如,亨利八世的跋扈多变,凯瑟琳王后的不卑不亢,安妮·博林王后的步步为营。

好,接下来这部分,我们跟随克伦威尔的视角,进入《狼厅》和《提堂》的故事脉络。提醒一下,因为整个故事情节都集中在第一部,所以,我们的解读也偏重于《狼厅》。

《狼厅》的故事时间跨度,从1500年克伦威尔少年时期的生活开始,一直到1535年7月,讲述了克伦威尔如何攀上权力顶峰,扶持亨利八世第二任王后的故事。

小说一开篇是1500年,少年克伦威尔遭到铁匠父亲的暴打,不得不离家出走。说完这段经历后,讲述时间突然跳跃到了1527年,此时,人到中年的克伦威尔成了红衣主教沃尔西的律师,对于克伦威尔来说,沃尔西既像师父又像父亲。过去那个从父亲手下逃生的悲惨少年,一步步地在人生阶梯上攀爬,最终出人头地,踏足宫廷。可以说,克伦威尔是一个“逆风翻盘”“草根上位”的典型。

《狼厅》故事的核心,围绕亨利八世的第一次离婚案展开。亨利八世的第一任王后是西班牙公主凯瑟琳。凯瑟琳原本是亨利的嫂子,哥哥去世后,亨利就娶了凯瑟琳。凯瑟琳为亨利生下了玛丽公主,之后还有过几次生产,但孩子都夭折了。对于没有给自己生下王子的凯瑟琳,亨利早已不耐烦,这时,风华正茂的贵族小姐安妮·博林引起了他的兴趣,毕竟,安妮更年轻,更有可能为他生下男性子嗣。于是,亨利八世决意要摆脱凯瑟琳,娶安妮·博林为后,从此开始了他长达八年的漫漫离婚路。

亨利八世虽然是一国之君,但要休妻也没有那么容易,甚至可以说是困难重重。为什么亨利八世离婚这么难呢?

首先,当时的英国还是正统的天主教国家,实行一夫一妻制,国王的儿子如果不是跟原配生的,就是私生子,没有继承权。我们知道,一些天主教国家至今都不允许离婚、堕胎,何况是16世纪天主教壁垒森严的欧洲。

其次,是因为这段婚姻的特殊性。我们说过,凯瑟琳其实先嫁给了亨利的哥哥,结婚才几个月哥哥就去世了。为了继续得到西班牙的支持,亨利七世就说服亨利八世娶了年长他6岁的凯瑟琳,以期两国交好。哥哥去世后,亨利不仅接过了王冠,还接过了寡嫂。在基督教文化中,娶寡嫂是违背上帝旨意的,凯瑟琳声称,自己虽然跟亨利的哥哥结了婚,但因为生病的原因一直没有圆房,所以,亨利八世与凯瑟琳的这段婚姻得到了教皇特许。

在这样的背景下,亨利八世离婚的决定可以说是牵一发而动全身,影响了英国与整个欧洲的局势。西班牙是当时的欧洲霸主,凯瑟琳是西班牙尊贵的公主,而且,西班牙国王兼神圣罗马帝国皇帝的查理五世,正是凯瑟琳的亲外甥。凯瑟琳有如此强大的母族作后盾,亨利八世竟然想离婚,西班牙方面岂能善罢甘休。

再加上,凯瑟琳本人意志坚决,是一位十分虔诚的天主教徒。亨利在她身上软硬兼施,甚至剥夺了她的女儿玛丽公主的继承权,但始终都无法让凯瑟琳松口同意离婚。至于罗马教廷方面,教皇为了不得罪查理五世,没有同意亨利提出的离婚请求。所以,亨利八世想离婚,这件事的难度系数非常高。

我们再来看看被亨利相中的安妮·博林,是个怎样的女人。她原本是凯瑟琳王后身边的女侍,是威尔特郡伯爵托马斯·博林的小女儿。博林家有两个女儿,姐姐玛丽和妹妹安妮从小都在法国宫廷长大。跟姐姐相比,安妮更加年轻貌美、工于心计。嫁给亨利八世之前,安妮跟一位伯爵订过婚,但是后来一看到自己有希望成为王后,她就千方百计解除了婚约。

就在亨利八世为了离婚案焦头烂额的时候,克伦威尔作为红衣主教沃尔西的手下,逐渐进入到国王的视野中。亨利原本希望通过沃尔西说服罗马教廷宣布,自己跟凯瑟琳的这段婚姻无效,可如意算盘落了空。离婚案一拖再拖,沃尔西彻底失去了亨利的信任。亨利一怒之下,革除了沃尔西大部分职务,命令他立即搬出红衣主教的府邸,交出原本由他掌管的英格兰国玺。权倾一时的沃尔西这时候已经没有回天之力了。克伦威尔作为沃尔西的亲信,自始至终都没有背弃旧主,沃尔西贫病交加的时候,克伦威尔也依然支持他。

沃尔西失势是在1529年,这时候,克伦威尔反而开始得到重用。他杰出的能力、谦卑的性格、缜密的心思,不仅让亨利对他青睐有加,甚至连敌人都对他刮目相看。安妮·博林一方,向克伦威尔伸出了橄榄枝,他渐渐在宫廷崭露头角。克伦威尔知道沃尔西为什么会倒台,如果他不能为亨利八世解决离婚案、迎娶安妮·博林,那么,自己很快就会成为第二个沃尔西。

有一句著名的拉丁谚语是“人对人是狼”,克伦威尔对这句话深有体会,他在宫廷中步步为营,“他一直在观察别人的表情,留心他们显出怀疑、保留、反抗的时刻”,因为他知道,“那些口口声声说理解你的人,那些拥抱时把你抱紧的人,会把你推下深渊。”

前面说过,罗马教廷拒绝了亨利八世的离婚请求,彻底激怒了亨利,既然罗马教廷不让他如愿以偿,那么大家不妨一拍两散,一场轰轰烈烈的英格兰宗教改革运动就此开始。亨利八世任命克兰默博士为坎特伯雷大主教,这是全英格兰的首席主教。同时,亨利八世还禁止英国教会给罗马教廷缴纳贡金。这一招直接切断了罗马教廷在英国的财路。当时,英国教会掌握着英国三分之一左右的地产,拥有的财富约占到全国总财富的五分之一,而英国教会由罗马教廷控制。罗马教廷不仅从英国拿走大量钱财,还干预英国的宗教事务,亨利对他们产生不满已经很久了。

克伦威尔作为亨利的左膀右臂,在这场改革运动中扮演了不可或缺的角色。他不仅完美解决了亨利八世离婚案这个燃眉之急,还为处在萌芽状态的英国教会进行了新教改革。1534年,克伦威尔促使议会通过了一系列改革法案,不仅让亨利八世与安妮·博林的婚姻合法化,同时还扩张了王室权力,收回了教会的财政大权,可谓一石数鸟。

我们来了解下这些法案都起到了什么作用。议会通过的法案中,《至尊法案》宣布,英国国王是英国教会唯一的最高权威,从此,英格兰教会脱离了罗马天主教会;《王位继承法》宣布,凯瑟琳的女儿玛丽公主是私生女,安妮·博林为亨利八世生的女儿伊丽莎白,成为顺位继承人;《叛国罪法案》规定,不承认英国国王的最高权威就是叛国罪,可判处死刑。之后,克伦威尔还促进了新教在英国落地生根;主持解散了天主教修道院,把修道院的土地拍卖,财产收归到亨利八世的国库。

《狼厅》中还有一个重要人物叫托马斯·莫尔,他是大名鼎鼎的《乌托邦》这本书的作者。托马斯·莫尔在正史上是一个杰出的人文主义学者和伟大政治家。在《狼厅》里,他一方面是虔诚的天主教徒,学识渊博,另一方面,他狂热地追捕异教徒,对他们滥用酷刑,冷酷无情,甚至还为了拷打囚犯专门发明了新酷刑,让人不寒而栗。

早期,亨利八世的宗教理念跟莫尔一致,对他也非常信任,重用他。红衣主教沃尔西倒台后,莫尔继任了英国大法官一职,跟克伦威尔成了死敌。但是,克伦威尔的盟友安妮·博林支持新教,随着她对亨利的影响,亨利的天主教信仰产生了动摇,再加上亨利对罗马教廷的不满,莫尔与亨利八世之间的分歧也渐露端倪。因为宗教理念上跟亨利八世渐行渐远,托马斯·莫尔最终因为拒绝宣誓拥护《至尊法案》而被囚禁在伦敦塔,后来他被定为叛国罪而处死。

到这里,克伦威尔彻底赢得亨利八世的信任,登上个人权力的巅峰。他从铁匠的儿子,变成国王的秘书官、案卷司长、英国国王的宗教代理人,完成了草根逆袭之旅。

而《狼厅》的故事也进入了尾声,克伦威尔在日程表上记下,亨利八世即将造访一个叫作“狼厅”的地方。“狼厅”这个名字在全书中,偶然提到过几次,在小说的末尾,作者终于郑重其事地留下了这个地名,也点出了这本书的书名。狼厅正是亨利第三任王后简·西摩家的府邸。《狼厅》的故事在此戛然而止,留下了一个耐人寻味的结尾。克伦威尔在登顶权力巅峰的过程中所领悟出的“人对人是狼”的体会,此时也隐约地跟“狼厅”产生了微妙的呼应。

跟《狼厅》相比,《提堂》的故事情节更紧凑,集中发生安妮·博林被拘禁、审判以及处决的三周时间里。

《狼厅》的结尾处,克伦威尔在规划亨利八世的巡游路线时,对照自己的日程表发现自己空出了几天时间,就计划去狼厅一趟,西摩爵士家的女儿简·西摩就住在那里,简·西摩是安妮·博林的侍女。克伦威尔曾经对简·西摩萌生过微妙的情感,但是当他发现,亨利八世注视这个姑娘的目光越来越温柔时,他敏锐地捕捉到了君主的心思,马上放下自己的私人情感。

亨利耗时八年才终于娶到安妮·博林,但安妮并没有如他所愿生下男性子嗣,于是,她便成了众矢之的。安妮生下伊丽莎白公主后不久,又怀孕了,可惜很快流产。这次流产,不仅让她跟亨利的关系的恶化程度达到顶点,也预示了她和博林家族政治生命的终结。为了确保自己的政治生涯,克伦威尔只能不择手段地将安妮和她的家族拉下马来,就像之前他对凯瑟琳王后所做的一样。只是,安妮和她背后的家族势力必定会拼死一搏,而克伦威尔和亨利八世也会付出惨重代价。

在《提堂》中,安妮跟克伦威尔的命运交织得很紧密。1536年5月,安妮以通奸罪名被处死,1536年夏天,克伦威尔被封为男爵,《提堂》也到此结束。但读者知道,一切远远没有结束。通过“后见之明”,我们知道,1540年4月,克伦威尔被亨利八世册封为埃塞克斯伯爵。这时的克伦威尔看上去风光无限,然而没过几个月,他就沦为阶下囚,被处死。关于克伦威尔成为男爵之后的命运,曼特尔在《狼厅》《提堂》的续篇《镜与光》里做了诠释,《镜与光》是克伦威尔三部曲的终结篇,在2020年3月出版,还没有中文版。如果你对克伦威尔的结局感兴趣,可以去看看《镜与光》的原书,也可以在每天听本书搜索《托马斯·克伦威尔》,我们解读了这本历史学者给克伦威尔写的传记。

了解完了《狼厅》和《提堂》的大概脉络,我们来看看,曼特尔的历史题材小说与传统历史小说相比,有什么不同之处。

曼特尔创作的其实不是历史小说,而是一部当代小说,“只是故事碰巧发生在过去的人物身上”。跟传统历史小说相比,《狼厅》《提堂》最突出的特点就是它们的现代性,这一点不仅体现在小说的人物塑造上,曼特尔也在写作手法、叙事美学、行文风格等方面证明了,自己可不是一味重复史料、老生常谈。

先来看看曼特尔是怎么塑造小说人物的。史书上通常认为克伦威尔是“16世纪杰出政治家、思想家和冷酷无情的阴谋家”,是一个单面扁平的人物。但在曼特尔的笔下,克伦威尔是一个外表冷漠、内心充满温情,他野心勃勃、不择手段,是一个拥有惊人政治才干和个人能力的人物。

曼特尔研究了大量包括书信在内的史料,然后展开合理想象,描写了克伦威尔在家庭生活中温情脉脉的一面,读者能看到一个热爱家庭、通过努力不断完善家庭、提携家庭成员、负责任的一家之主的形象。曼特尔还花了大量笔墨描写了克伦威尔的个人历史,刻画他与多个重要人物之间的关系,比如克伦威尔与红衣主教、亨利八世、凯瑟琳、安妮·博林等人的关系。她在书中通过无数细节和对话,让读者清晰地看到,克伦威尔的政治形象、家庭形象和社会形象。

除了克伦威尔,曼特尔还在小说中带到了不少知名度不高的人物,比如给克伦威尔画像的汉斯·霍尔拜因。在传统的历史小说中,只有主流的统治阶级,才会被作者重点描述。但曼特尔很关注历史里那些被边缘化的群体,她把那些不受重视的人带到舞台中央,讲述这些人物的故事。曼特尔的这种手法有明显的“新历史主义”色彩。新历史主义是一种文学批评方法,这种方法认为,历史并不是对史实单一的记载,也不是对过去事件的单纯纪录。曼特尔的成功说明了,优秀的历史小说不在于精确的史实,而在于活泼生动的历史场景,在于探究历史的过程。小说家是创造者,而不是检验历史的验尸官。

独特的叙事视角,也是曼特尔作品的一大特色。在《狼厅》和《提堂》中,曼特尔都采用了克伦威尔的视角,小说的叙事者仿佛在克伦威尔的肩头架上了一台摄影机,通过他的眼睛去见证暗潮汹涌的都铎王朝,上至宫廷斗争,下至乡野轶事,无所不至。从克伦威尔的视角出发,能让读者从一个全新的角度去认识和解读都铎王朝的这段历史。

在阅读《狼厅》《提堂》的过程中,如果我们从小说的章节小标题去看,会感觉整个故事情节都在沿着一条清晰可见的时间线,向前推进。但读下去你就会发现,自己一不留神就会在历史的轨道中突然穿越了三十年。这是因为,曼特尔在讲述中使用了大量闪回和倒叙,她经常会使用人物的意识流,把故事闪回到过去,这么做是为了补充人物的经历和性格。

比如,1529年红衣主教沃尔西倒台之后,作者会突然把时间拨回到几年前,讲述沃尔西为了亨利的离婚案不停出力奔波;当克伦威尔的妻子患病去世,家人团聚哀悼的时候,克伦威尔的记忆会突然跳跃到他离家出走之后再次见到父亲的情形,他与父亲交谈了一阵,记忆又再次往前闪回到了他小时候在上一任红衣主教府邸帮工时,见到了少年时的托马斯·莫尔,那是他们俩的第一次交汇。此时,克伦威尔的记忆戛然而止,又回到了1527年沃尔西倒台之前。

像这样的意识流闪回、倒叙、插叙,在曼特尔的笔下比比皆是,最终它们拼凑出了克伦威尔完整的人生轨迹和生活经历,为读者刻画出了一个完整的人物形象。刚才这个例子能体现曼特尔的另一个特点,她非常擅长通过人物对话去推进情节发展,在对话中浓缩王朝的兴衰以及人物命运的起伏。

另外,曼特尔还经常运用一些简单句式展现强烈的戏剧冲突。《提堂》里就有一个经典例子——红衣主教沃尔西败落之后,他的几个死敌排演了一出戏剧,去丑化沃尔西。戏剧中的四个演员,抓住沃尔西扮演者的身躯,“扔来扔去,又摔又踢”。这四个人深深地烙在克伦威尔的脑中:“亨利·诺里斯是抓左臂的人”“威廉·布莱里顿是抓左腿的人”“乔治·博林是抓右臂的人”“弗朗西斯·韦斯顿是抓右腿的人”。最终,克伦威尔借着扳倒安妮·博林的机会,处置了这四个人,为沃尔西报了仇。曼特尔用这4个短句,强有力地传达了克伦威尔心中的愤怒,也解释了历史上克伦威尔审讯处置这些人的背后原因。

布克奖的评委说,曼特尔在《狼厅》和《提堂》里,通过细腻的散文风格和惊心动魄的笔触,把克伦威尔塑造成了一个教父式的人物。有空的话,建议你看看曼特尔的作品。

好,最后我们再来回顾一下今天内容里的知识要点:

第一,英国女作家希拉里·曼特尔凭借《狼厅》《提堂》两次获得布克奖,创造了英语文坛和布克奖历史的奇迹。

第二,英国历史上的边缘角色托马斯·克伦威尔,在曼特尔的笔下重获新生,他在《狼厅》《提堂》中成为见证和参与都铎王朝兴衰起伏的核心人物。

第三,亨利八世的离婚案成为英国宗教改革的导火索,在克伦威尔的帮助下,英国进行了一系列改革,为英国向现代化发展打下坚实基础。

第四,与传统历史小说相比,《狼厅》《提堂》最突出的特点在于它们的现代性。曼特尔在人物塑造、写作手法、叙事美学等方面都体现出了这个特点。

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:刘艳导图工坊 转述:徐惟杰

划重点

- 英国女作家希拉里·曼特尔凭借《狼厅》《提堂》两次获得布克奖,创造了英语文坛和布克奖历史的奇迹。

2.英国历史上的边缘角色托马斯·克伦威尔,在曼特尔的笔下重获新生,他在《狼厅》《提堂》中成为见证和参与都铎王朝兴衰起伏的核心人物。

3.亨利八世的离婚案成为英国宗教改革的导火索,在克伦威尔的帮助下,英国进行了一系列改革,为英国向现代化发展打下坚实基础。