《牛津笔记》 李南南解读

《牛津笔记》 | 李南南解读

关于作者

张力奋,复旦大学新闻学院教授,博士生导师。毕业于复旦大学新闻系,留校任教。英国莱斯特大学传播学博士。曾任英国《金融时报》Financial Time副主编、FT中文网创刊总编辑、《FT睿》杂志创刊总编辑、英国广播公司资深记者、新闻主编。曾获亚洲新闻奖等国际奖项。牛津大学、香港大学等校客座教授。

关于本书

本书以日记体的方式结构全篇,从2017年4月17日起,至2017年6月24日。作者用直白的文字记录了其在牛津大学客座一学期的所见所闻所感,在书中,作者谈时局,谈生活,谈典故,谈童年,表达了对西方知识领域的思考和对人文价值的关怀。

核心内容

这本书,既不是虚构的小说,也不是抽象的道理。它只是纯粹地记录了,作者对周围世界的真实体感。看到什么,感受到什么,就直接写下来。世界上的书,可以分成两种。第一种,是作者穿越到你的身体里,然后把他的观点,他的故事,放进你的脑子里。比如我们通常读的小说、社科读物、科普文章,都属于这一类。而第二种,正好相反,作者是不代替你下判断的。他只说自己的感受。这就像让你穿越到他的身体里,借着他的眼睛,去感受他看到的世界。而这本书,就属于第二种。就像作家普鲁斯特说的,真正的发现之旅,不是发现新的风景,而是寻得新的眼睛。这本书,带给我们的,就是张力奋老师这个做了一辈子新闻的,老新闻人观察世界的眼睛。

你好,欢迎每天听本书。

今天为你解读的,是一本很特别的书,叫《牛津笔记》。

有多特别呢?借用许知远对这本书的评价,他说,这是一种正在迅速消失的书写传统。那么,这到底是一本什么样的书呢?既不是小说,也不是针对某个话题的研究。这是一本日记。没错,这本书原原本本地记录了,作者在2017年春夏期间,在牛津生活的经历。一共70篇日记。借用作者的原话,这本书,就文体而言,有点混血,夹杂着自述回忆、新闻、随笔、速记、言说和游记。

你可以这么理解。这本书,既不是虚构的小说,也不是抽象的道理。它只是纯粹地记录了,作者对周围世界的真实体感。看到什么,感受到什么,就直接写下来。

听到这,你可能会说,这毕竟是别人的日记啊,就算写得再精彩,跟我有什么关系?这就要说到,这本书的作者,张力奋老师了。我过去是做媒体的。张力奋老师,算得上媒体这一行里的老前辈。他早年在复旦大学新闻系毕业,毕业之后在大学里当过老师,后来出国留学,在英国广播公司BBC担任制作人。后来,在英国《金融时报》期间,创办了FT中文网。这也是《金融时报》旗下唯一一个中文商业财经网站。现在,他又回到复旦大学新闻系当教授。有人说,张力奋老师,就像一根针线一样,把过去40年的中国和西方媒体缝合起来。

你看,这么丰厚的履历,足以让他对任何事,发表自己的评论了。但是,他偏不。在这本书的第一页,就写着这么一段话。所谓的宏大叙事,只是日常生活的记忆之墓。这等于是在说,我拒绝宏大叙事,我拒绝下判断。就像前面说的,这本书,完完全全,是作者对周围世界的真实体感。

那么,这个体感有什么用呢?我有一个个人感受。世界上的书,可以分成两种。第一种,是作者穿越到你的身体里,然后把他的观点,他的故事,放进你的脑子里。比如我们通常读的小说、社科读物、科普文章,都属于这一类。而第二种,正好相反,作者是不代替你下判断的。他只说自己的感受。这就像让你穿越到他的身体里,借着他的眼睛,去感受他看到的世界。而这本书,就属于第二种。就像作家普鲁斯特说的,真正的发现之旅,不是发现新的风景,而是寻得新的眼睛。这本书,带给我们的,就是张力奋老师这个做了一辈子新闻的,老新闻人观察世界的眼睛。

那么,通过这双眼睛,我们会看到什么,发现什么呢?前面说过,这是一本日记,没有统一的主题。假如强行归纳总结,未免显得牵强。因此,今天的解读,我就从自己出发,说说这本书,最打动我的三个点。当然,这个解读,远远不能说穷尽全书。假如你看完原书之后,另有别的感受,也欢迎你在留言区跟我们分享。

好,我们正式开始今天的解读。

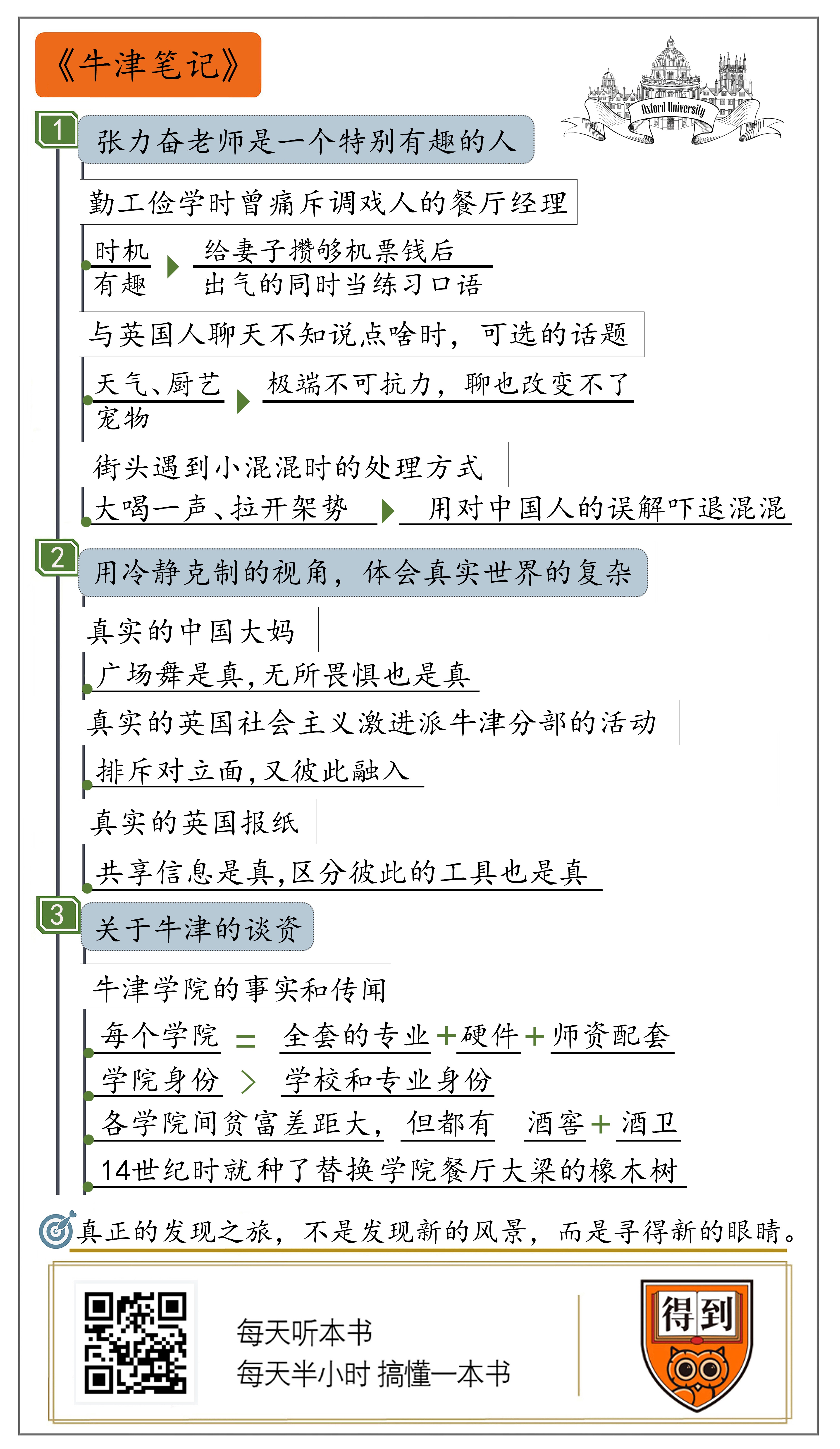

首先,这本书打动我的第一个点,就是张力奋老师这个人。前面说过,张力奋老师是媒体圈里的老前辈,又是大学教授。那么,这么一个人,是不是特别喜欢说教呢?

我想说,还真不是。读这本书的时候,我能明显的感受到,张力奋老师,是一个特别有趣的人。怎么个有趣法?我想给你讲一个书里的故事。讲的是张力奋早年在牛津附近的一个餐厅打工。餐厅经理是个印尼人,作风不怎么样,经常对女服务员动手动脚。这些服务员,大都是从中国、马来西亚和新加坡来的留学生。她们一直对这个经理很有意见,但为了勤工俭学,大家一直忍着。

估计讲到这,很多人可能都猜到结局了。没错,就跟好多小说里写的一样。有一天,这个经理又在调戏女服务员。终于,在这家餐厅打工的张力奋看不下去了。他冲上去,把这个经理一通训斥,然后大步离去。

注意,我讲这个故事,不是想夸作者有正义感。而是想说,他是一个很有趣的人。为什么有趣?因为就在开口骂这个经理之前,他还考虑了这么几件事。

首先,他答应过妻子,要打工赚钱,给她买一张前往牛津的机票。现在机票钱已经攒够了,辞职的时机非常成熟。正好,又撞见经理调戏人,做个顺路大侠,又何乐而不为呢?

其次,根据张力奋老师自己的回忆,这不光是出了一口气,也顺便练习了口语。要知道,能让你这么放开表达的机会,可不多啊。你可以想象一下,假如在电视剧里看到这么一个场景,你是不是觉得,这个人很有意思?像这种有趣的内容,在这本书里还有很多。

比如,关于聊天这件事,张力奋建议,跟英国人聊天,假如不知道说什么好,就跟他们聊聊宠物。为什么要聊宠物?这其实是用排除法。因为英国人最关心的东西有三样,一是天气,二是厨艺,三是宠物。那为什么不聊天气和厨艺呢?因为这两项对英国人来说,都属于极端不可抗力,聊了也改变不了。因此,就只剩下宠物了。说白了,就是想说英国人不会做饭,不管多高档的餐厅,搞得多有仪式感,端上来的菜,都是炸鱼薯条。

再比如,作者有一次遇到了几个小混混。显然,以一敌多,是不可能了。怎么办?他突然想到,很多英国人对中国人其实一直有一个误解。他们总是觉得,中国人都是李小龙,都会功夫。想到此处,作者一声大喝,拉开了架势。结果,马上就把这几个小混混给吓退了。

总之,像这样有趣的谈资,几乎贯穿了整本书。听着完全不像讲课,更像是坐在茶馆里听评书。这就为什么我会觉得,作者是一个有趣的人。当然,仅仅是有趣,还不足以让我们对这本书产生敬意。真正让我佩服的,是作者有一种,在媒体人身上很罕见的克制。

前面说过,这本书里没有结论,只有事实。显然,这是一种表达上的克制。那么,为什么对于一个媒体人来说,这是一件很难的事呢?我想先给你讲一个,我自己的亲身经历。

我在刚入行时,做过一段时间的社会观察节目,大概就是采访社会上的好人好事。有一天,我的制片人给我上课。他说,你知道吗?对于一个节目来说,最重要的就是收视率。怎么让收视率高呢?你得想办法,让被采访的人哭。一旦哭出来,大家就觉得感动,收视率肯定高。

那么,怎么才能让人哭呢?其实特别简单。你只要问他三个问题,不管平时多坚强的人,都经不住这三个问题。第一个问题是,你做了这么多事,也算是收获了不少,你自己对这些收获有什么想说的吗?对方大概率上,会说说人生感悟。第二个问题是,走到今天,你最感谢的人是谁?你想对他说点什么?注意,直到这一步,都还只是铺垫。第三个问题才是关键。这个问题是,你走到今天,一定很不容易,付出了很多,牺牲了很多,想请问,你觉得这些年,最对不起的那个人是谁?假如此时此刻,他就站在你面前,你想对他说点什么?注意,一般来说,问到第三个问题时,对方很容易哭出来。

当时,我听完制片人的话之后,心里多少是有一点迟疑的。为什么非得把人弄哭呢?这多让人难受啊。但是,等我真正开始自己做节目时,你知道吗,我思考的第一个问题就是:怎么把采访对象弄哭?为什么这么想?因为对一个媒体人来说,这个表达的欲望太强烈了。我们巴不得把那些能挖掘的东西,全都一点不剩的挖掘出来,然后把观众给震撼到。但是,呈现出来的,到底是真实世界的常态?还是一个媒体人的手艺?这个问题,很难说清。直到今天,当时学过的很多东西我都忘了。但唯独这套必哭三连问,记得一字不差。

讲这个故事,不是想说这个技巧本身。而是想说,一个媒体人,要想做到表达上的冷静克制,对事实不过度挖掘,不下判断,不炫耀技巧,这是一件多么难的事情。而这本书,我觉得在很大程度上,做到了这一点。

那么,通过这个冷静克制的视角,我们会看到什么呢?这就要说到,这本书打动我的,第二个点了。从这本书里,能读出一种,只有真实世界,才能带给你的复杂感。也就是,很多事情,其实都有很多面。但是,过去很多人习惯下判断。要知道,判断这个东西,给我们带来的,仅仅是关于世界的一种掌控感。它会让你觉得,自己已经洞察了事物的本质。但是,事实真的是这样吗?很多时候,真实世界的复杂程度,远远不是一个简单的概念能够描述的。它很可能有互相矛盾的两面。只有放下判断,我们才能感受到这个世界复杂的更多面。

比如,提起中国大妈,你会想到什么?假如仅仅是一个广场舞,这个判断可就太草率了。我们看看张力奋老师眼中的中国大妈。前几年,张力奋老师陪他父亲从上海到韩国观光。豪华游轮上,健身房里有一群60开外的大妈正在玩跑步机。因为不知道怎么操作,一位胖大妈突然从跑步机的履带上滚落下来。张力奋老师赶紧跑上前,扶她起来。但是,这个大妈只是拍了拍衣服,继续勇敢地鼓励同伴上去一试。那真叫天地无畏。

在这本书里,有这么一段专门描写中国大妈的文字,是这么写的。少年时学业荒废,年轻时经受磨难,下乡插过队,中年刚过下岗失业,承担家务,养儿育女,赡养老人。她们生存力极强,甘冒风险,甚至不知风险为何物。与丈夫相比,她们霸气、强悍,将埋怨与坎坷炼成了无所畏惧,神经粗壮,超常乐观。她们文化虽低,不通一字英文,却是到外面世界看看愿望最强烈的中国人。

你看,字里行间,你有没有读出一种不一样的中国大妈?没错,这就是在不草率下判断的情况下,亲自观察,亲自走近,才能获得的,来自真实世界的体感。在中国大妈身上,广场舞是真的。但是,无所畏惧,也是真的。

再比如,这本书里,还有这么一个故事,我印象非常深刻。这是作者是一个奇遇。估计就算是英国本地人,也很难有这种经历。

这件事发生在2017年的4月20号,当天下小雨,天气阴冷。张力奋老师骑着车,路过一个叫玉米市街的地方,前面有两个年轻人,正在招呼行人,好像是在推广什么东西。就在旁边不远处,立着一面旗,上面写着,英国社会主义激进派牛津分部。至于这到底是一个什么组织,我们也不用深究。你可以把它简单理解成,对当时的英国首相特蕾莎·梅特别不满的一群人。他们是在街边拉拢人,想让大家站在自己这边。

张力奋老师本来只是好奇,想上前看看,结果却被组织者一把拉住,非要邀请他参加晚上的活动。而且看架势,这个集会还不是小打小闹,因为地点不是安排在什么小酒馆,而是当地的市政厅。按照作者的想象,这么大阵仗的活动,现场肯定特别热闹,这得去看看。

结果,晚上,作者到了现场之后,情况完全出乎意料。首先,人特别少,偌大一个市政厅,座位稀稀落落,没有多少人。其中还有一个老人,是坐着轮椅来的。关键是活动到一半,他还睡着了。其次,现场的发言内容有点奇怪。其中不止一次提到,列宁十月革命成功,和特朗普当选,是同等重要的大事。借用张力奋老师的原话,他不止一次,按捺住了想提问的冲动。他真是很难想象,假如列宁在天有灵,知道百年后,有人把他和特朗普相提并论,会作何感受。最后,是大家对这个活动的总结,居然很满意。按照召集人的说法,牛津的几个政党相聚一堂召开紧急集会,在历史上一共只出现过两次。第一次是二战爆发时,第二次就是现在。

讲这个故事,不是想调侃谁,而是在于,这个故事,还有一个意味深长的结尾。末了,召集人组织大家捐款,张力奋老师捐了5英镑。召集人非常高兴,这是今晚数额最高的一笔捐款。他马上把钱小心翼翼地收起来。而有意思的地方就在于,这张5英镑的上面,印着的头像,正是这群人并不喜欢的,保守党首相丘吉尔。

我觉得,这个细节很像是这场集会的一个隐喻。表面上看,一群人在努力建立自己的共同体,他们排斥对立面。但是,当他们收起印着对立阵营领导者头像的钱时,又非常高兴。这说明什么?他们已经融入了一个,可能根本就不可能切断的共同体。经过那么多年的演变,这张社会网络,已经嵌入到我们生活的每个细枝末节。根本不是你喊几声口号,说切断就能切断的。你看,想站在对立面,这是真的。但是,大家又在彼此融入,这也是真的。

再比如,书里还有一个故事。说的是在北爱尔兰,有两条非常著名的街道,福斯路和尚基尔路。1968年,北爱尔兰脱离英国的决心越来越强,最终演变成一场暴力冲突。而这两条街道,恰好支持两个不同的阵营。你可以想象一下,这会发生什么?借用作者的话,当时,这两条街道,成为了对抗、恐怖和血腥的代名词。互相打来打去,死了很多人。

现在,沿街有块墓地,纪念那些在冲突中死去的人。作者经过这里时,恰好遇到一位清扫墓地的老人。他问了老人一个问题,你去过隔壁那条曾经势不两立的街道吗?你猜老人怎么回答的?是去过?还是老死不相往来?都不是。老人说,去过,但是是夜里偷偷溜过去的。

你看,过去,很多人习惯用立场来思考。比如,一个人既然支持张三,就一定反对李四。但是,当我们真正深入到每一个个体,会发现,人的很多行为,不是一道非此即彼的选择题。这不是用一个简单的立场能够描述的。就像前面说的这个老人一样,当年的对抗、冲突、势不两立,都是真的。但是,今天他想过去看看,这也是真的。这种复杂的矛盾感,才是我们对这个世界的真实体感。

再比如,在这本书的开头,有这么一段话。大概说的是,最先进的传播技术,恰恰诞生在,沟通失效的时代。说白了,传播的技术提高了,但人与人之间的沟通更紧密了吗?未必。

就拿英国的报纸来说。按照通常的想象,报纸属于大众媒体,肯定要面向所有人啊。但是,英国人的报纸,偏偏不是这样。借用作者的原话,英国人读报,有点像世袭制,你读什么报,你的后世子孙,也会跟着读。因为不同的报纸,背后有不同的政治立场。大家很多时候,甚至是靠报纸来区分彼此的。你看,报纸原本是一个拉平信息世界的媒介。它让人们共享信息,这是真的。但是,现在它又成为人们区分彼此的工具,这也是真的。

但是,仅仅是因为这个区分,你就能说世界正变得越来越分化吗?也不能。作者在国外讲课时,就有这么一段经历。他问在场的学生,有多少人使用中国的微信?结果,全场至少有60%的人举手。你看,这不是又恰恰说明,全世界的沟通工具越来越一致,大家有了更多建立连接的可能性吗?

再比如,我们都知道,英国人特别讲究绅士风度。但是,你知道吗,英国人也有一个习惯,就是擤鼻涕。不管什么场合,想擤就擤。而且大人还专门教小孩擤鼻涕的技巧。你看,英国人追求绅士风度是真的。但是,擤鼻涕这件事,也是真的。

总之,一旦深入到细节,你就会发现,真实世界的复杂程度,不是某一个概念能够描述的。而要想还原这个复杂,我们首先得保持一个克制的视角。这就是这本书,打动我的第二个点。它通过一个克制的视角,让我们体会到了一个,没法用概念简单定义的,复杂的真实世界。还原了只有真实世界才会带给你的复杂体感。

最后,这本书打动我的第三个点,在于书里有很多,关于牛津的谈资。这些谈资除非亲自深入牛津,否则从外面,真的很难查到资料。

比如,关于牛津的学院制。注意,这个学院制,跟咱们国内大学的学院是两码事。你可以这么理解,咱们国内的学院,就像一辆汽车的某个部件,它们组装在一起,才拼成了大学这辆车。但是,牛津的情况是,每个学院都是一辆完整的汽车。每个学院内部,都有全套的专业、硬件和师资配套。就跟《哈利·波特》里的设定差不多。那么,学院对学生来说,到底意味着什么呢?借用书里的原话,学院等同于出身。对学生来说,他们对学院的身份认同,远超过了对学校和专业的身份认同。比如见到往届的师兄师姐,你要说大家都是牛津,或者都是牛津某个专业毕业的,人家并不拿你当校友。你得说自己是哪个学院毕业的,同一个学院,大家才算亲师兄弟。

而且这个学院不仅仅是一个名头,各个学院内部,差异非常大。就拿钱这件事来说吧。学院之间的贫富差距有多大呢?有个学院叫基布尔学院,属于比较穷的,年景不好时,每年给学生的助学金,大概是40多英镑。但是,比较富的学院,像基督教堂学院,每年的助学金是560英镑,是前者的十多倍。

但是,不管这个贫富差距多大,有一件事,是每个学院都在坚持的。那就是,每个学院一定配备一个酒窖。而且学院还会专门任命一个职位,叫酒卫,也就是酒窖护卫。你可以想象一下,牛津对酒这件事,有多重视?

类似的谈资,书里还有很多。而且更有意思的是,这些谈资中,不仅有扎扎实实的事实,还有很多关于牛津的传闻。虽然是真是假,没人知道。但这些传闻都很有深意。

比如,2013年,时任英国首相的牛津校友,卡梅伦讲过一个故事。说的是,上世纪初,有个昆虫学家,发现牛津新学院的餐厅里,有一根橡木做的大梁,被蛀虫给蛀空了,得赶紧换。但是,去哪找那么大的橡木呢?有个院士提议,说学院有大片的空地,要不然看看,能不能自己种点橡树。大家就找来了学院的林业管家。结果没想到,管家告诉大家,学院在14世纪,刚建成的时候,就已经种下了大批的橡树,是专门留着将来替换这批柱子的。这个故事听起来,其实更像预言,无非是想告诉我们要未雨绸缪。但是,不管真假,它作为一个有意思的谈资,我觉得是挺合格的。

在这本书里,类似有趣的见闻,还有很多。我们今天的解读,远远不能代替原书。假如你有兴趣,我还是建议你去看看原书,只要在首页搜索书名,马上就能看到。

好,这本《牛津笔记》我们就先说到这。最后,我还有一点个人感受。这本书的开篇第一句,是这么说的:文字的东西,如同记忆,脆弱且不可靠,也常带着偏见。我理解,这是作者的一种提醒。这本书本身,也许也带着强烈的个人观点。但是,话说回来,这个个人视角,不正是我们需要的吗?我们经常说,要想变得更有智慧,你要掌握更多元的观点。但是,多元观点的前提是什么?显然,是多元的事实。我们对这个世界有多少真实的体感,能多大程度上接纳这个世界的复杂性,这才是一切智慧基础。最后,再强调一遍,这本书没有主题,只有作者的个人体感。今天说的,都是我个人的总结。假如你读完这本书之后,另有别的感受,也欢迎你在留言区,跟我们分享。

撰稿、讲述:李南南 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.真实世界的复杂程度,不是某一个概念能够描述的。而要想还原这个复杂,我们首先得保持一个克制的视角。

2.人的很多行为,不是一道非此即彼的选择题。这不是用一个简单的立场能够描述的。

3.我们对这个世界有多少真实的体感,能多大程度上接纳这个世界的复杂性,这才是一切智慧基础。