《洪堡的礼物》 黄昱宁工作室解读

《洪堡的礼物》| 黄昱宁工作室解读

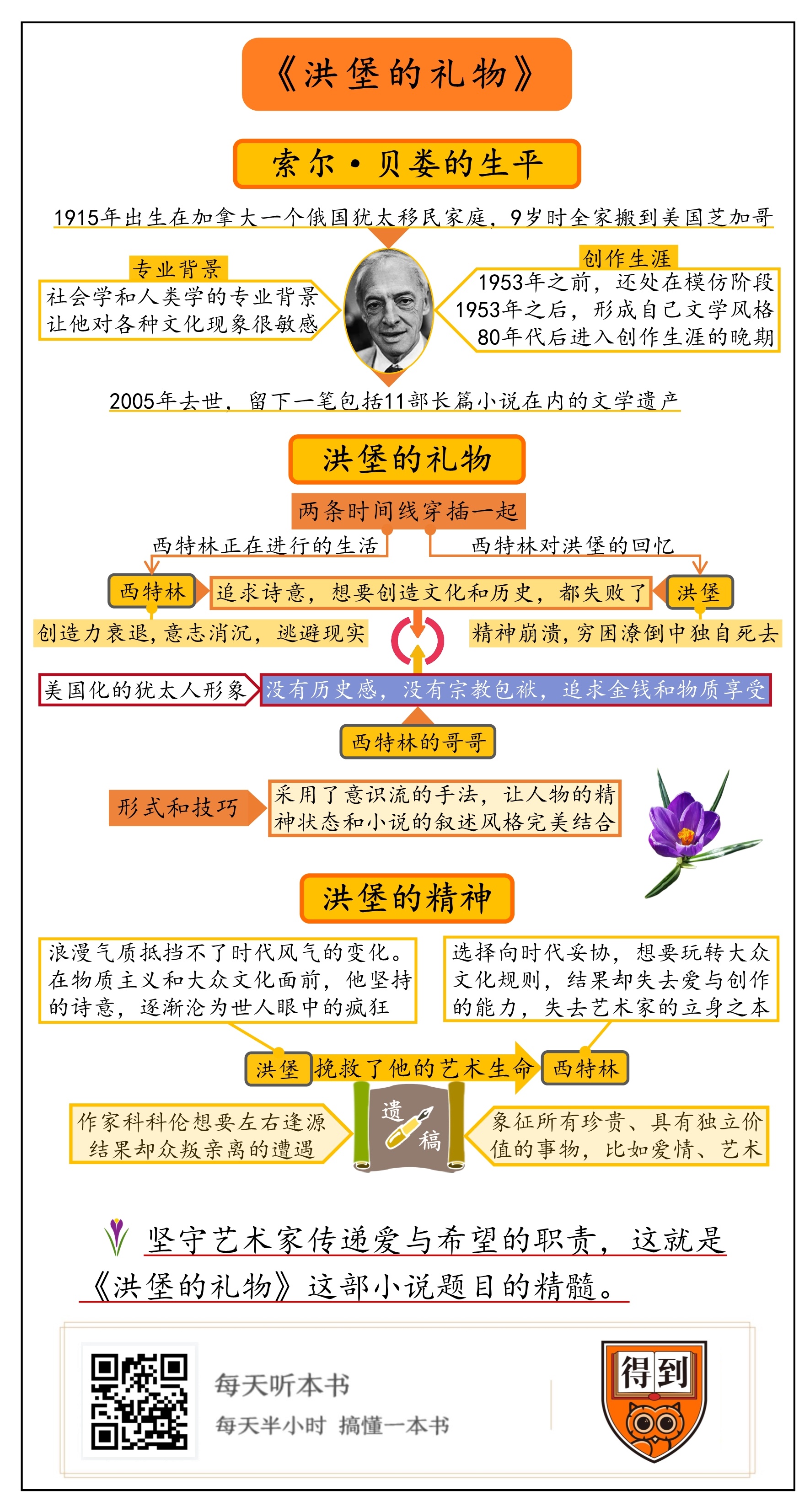

关于作者

美国作家索尔·贝娄,他是诺贝尔文学奖得主,还曾三次获美国全国图书馆,一次普利策奖。不少评论家都认为,贝娄是福克纳之后最伟大的美国作家。

关于本书

《洪堡的礼物》是贝娄最重要的代表作之一。贝娄想在他的作品中,展现人性深处的幽暗曲折,写出当代人的欲望与恐惧,《洪堡的礼物》就是这样一部作品。

核心内容

第一,洪堡究竟留下了什么礼物,这份礼物的真谛是什么?

第二,为什么说这部作品既体现了贝娄的思想,也展示了贝娄的心灵。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是长篇小说《洪堡的礼物》,这是诺贝尔文学奖得主、美国作家索尔·贝娄的代表作。

说到贝娄,不得不提他的犹太身份,这是他挥之不去的标签。二战以后,美国文坛涌现出一大批优秀的犹太裔作家,有些作家会围绕犹太人和犹太民族命运展开创作,有些作家则不那么在意自己的犹太身份,还有的作家会对犹太传统有不满与反思。在强调犹太属性和突出美国色彩之间,贝娄处在中间的位置,虽然他作品中的主角经常是犹太人,但他不那么强调犹太人的身份,作品更加美国化。

犹太身份是贝娄无法回避的话题,但对他来说,写作的意义超越了民族身份。他在诺贝尔受奖演说中说,写作是为了“在这个世界里,在事物中以及在现实生活中,找出最基本的、持久的、本质的东西。” 他想在作品中展现人性深处的幽暗曲折,写出当代人的欲望与恐惧,对当代文化做出个人化的分析,《洪堡的礼物》就是这样一部作品。这部小说主要讲述,20世纪30年代到70年代,洪堡和西特林这两位作家的思想变化和命运,为读者展示了,在大众文化越来越强势、物质主义越来越兴盛的背景下,美国知识分子的彷徨与苦闷。

不少评论家都认为,贝娄是福克纳之后最伟大的美国作家,而《洪堡的礼物》是他最好的作品。美国作家菲利普·罗斯认为,这部小说是贝娄最疯癫的杰作。这里的“疯癫”当然是褒义的,它指的是这部小说中欣快、混乱的喜剧风格。贝娄把这种风格用到他对美国当代文化的观察与书写中,用混乱的形式书写混乱的时代,用疯癫的文字表现疯癫的精神,可以说,做到了形式与内容的完美结合。此外,贝娄也把一部分人生经历写进这部小说,缅怀故友和自己消逝的生命。《洪堡的礼物》这部小说不仅内容深刻,还带有情感的温度,它既体现了贝娄的思想,也展示了贝娄的心灵。

今天的解读有三部分。第一部分,我们了解下贝娄的生平,第二部分,我们进入小说,看看洪堡究竟留下了什么礼物。第三部分,我们来说说,这份礼物的真谛是什么。

进入小说前,我们先了解下贝娄的生平。

1915年,索尔·贝娄出生在加拿大一个俄国犹太移民家庭。9岁那年,他们全家搬到美国芝加哥,之后一直定居在这里。贝娄受到家庭的影响,从小就很熟悉犹太文化的传统。18岁时,贝娄进入芝加哥大学,两年后转到西北大学,主修社会学和人类学。1937年,他获得了学士学位,还申请读西北大学英语系的硕士,可是他被拒绝了,理由是犹太人无法理解英语文学的精髓。其实一年前,贝娄为了减弱身上的犹太色彩,把名字从“所罗门”改成了“索尔”,可这并不能改变世人的偏见。

不得已,贝娄辗转来到威斯康星大学,继续攻读社会学和人类学硕士,一个学期之后,他辍学回到芝加哥,结束求学生涯。此后,贝娄做过编辑和记者,不过他大部分时间都在高校教书。长期的学院经历让贝娄的小说带有鲜明的知识分子色彩,他注重打磨技巧、设计结构、营造风格,作品的思想性要强过故事性。同时,社会学和人类学的专业背景,也让贝娄对各种文化现象都很敏感,这一点在《洪堡的礼物》中有很鲜明的体现。

1941年,贝娄正式进入文坛。3年后,《晃来晃去的人》出版,这是他的第一个长篇。他在1953年发表的现代流浪汉小说《奥吉·马奇历险记》,为他奠定了文坛声望,自此,他进入了创作高峰期。长篇小说《雨王亨德森》《赫索格》《塞勒姆先生的行星》的接连发表,让贝娄成为战后最优秀的美国作家之一。1975年,《洪堡的礼物》出版,第二年,他就同时获得了普利策奖和诺贝尔文学奖,至此,贝娄的文学声望达到顶峰。

进入20世纪80年代,贝娄创作长篇小说的势头放缓,转向了中短篇和随笔。贝娄的创作生涯,大致可以分为三个阶段,1953年之前的贝娄还处在模仿阶段,他努力从福楼拜、陀思妥耶夫斯基等文学大师身上汲取养分。1953年以后,贝娄逐渐形成自己的文学风格,主要特征是冷嘲热讽的笔调,以及由此产生的喜剧色彩。他把这种风格和他对人性的理解、对美国当代生活的观察巧妙结合在一起,确立了文坛地位。80年代以后,贝娄进入创作生涯的晚期,他作品中的道德感增强,感染力减弱,与政治的关联也更加直接,有评论认为他的后期作品带有说教口吻。

2005年,89岁的贝娄去世,为世人留下了一笔包括11部长篇小说在内的文学遗产。

接下来,我们走进这部小说,看看洪堡留下的礼物是什么。

小说的主角查理·西特林是位小有名气的作家,20世纪50年代,他凭借一部剧本在纽约百老汇一鸣惊人。此后,他的文学事业蒸蒸日上,先后获得美国国家图书奖、法国文艺骑士勋章等,一时间,财富、名声、美女,接踵而来。顺带说一句,贝娄本人也获过这些奖,西特林的原型就是他自己。

20年后,西特林过了自己的黄金时代,创造力衰退。他在老家芝加哥吃着老本,跟三教九流的人厮混,整天酗酒、赌博,消耗生命。西特林有个难缠的前妻,会不断向法院起诉,要求他支付大笔赡养费,可西特林花钱大手大脚,早就落到了破产边缘。他的现任女友莱娜达热衷享受、挥霍无度,这进一步加重了西特林的经济危机,也让他的精神面临崩溃。就是在这种状况下,一个下午,西特林在报纸上突然看到一个熟人的讣告,关于洪堡的回忆随之涌上心头。

那个熟人并不是洪堡,那洪堡是谁?西特林为什么会想起他?简单说,他是西特林的文学引路人。1938年,西特林怀揣着文学梦想,从芝加哥去往纽约,他在纽约无依无靠,也没人把他当回事。而当时的洪堡正处在巅峰时期,早些时候,他出版了诗集《滑稽歌谣集》,一举奠定了文坛地位。

两人的声望和地位虽然悬殊,可并没有阻隔他们的交往。洪堡对西特林很热情,他在后者身上看到了文学潜力,还引荐他进入纽约的文学圈。为什么西特林看到一个熟人的讣告会想起洪堡?因为这个熟人在西特林成名前对他很冷漠,西特林由此联想到了洪堡。

值得注意的是,贝娄在这里使用了意识流手法,这是当代小说表现人物心理活动的一种方法,字面意思是意识像水一样不停流动,永不静止。传统小说中,作家会用“想”“觉得”“记得”这类词,提示读者接下来的内容是人物的心理活动,而现代小说家倾向于不提示,直接呈现人物内心。使用意识流手法要有一个联想物,而且这个联想物要和人物心理活动的情境有关联,然后才能触发人物意识的流动。那位熟人的讣告,就是西特林想起洪堡的联想物,这个人对待西特林的态度,与洪堡形成了鲜明对比。

使用意识流手法会让小说的叙事时间线混乱,再加上,贝娄设计这部小说的结构时,刻意没有划分章节,读者很容易一时找不到头绪。不过,只要读完全书,就不难发现混乱背后的线索。

这部小说有两条时间线,一条是西特林正在进行的生活,时间从20世纪70年代中期某一年12月的一个早晨,一直到第二年4月。另一条时间线是,西特林对洪堡的回忆,时间从1938年两人初次相遇,一直到60年代后期,西特林在纽约街头最后一次见到洪堡。

两条时间线穿插在一起,还都以西特林的第一视角展开,读者不免会有点混乱。贝娄这样安排,有他的用意,一来,西特林意志消沉,精神接近崩溃,这种看似混乱的叙述方式符合人物当时的状态。二来,我们不妨把这当作贝娄是在表达他对读者的尊重,当代读者有能力、有耐心去理解小说的形式,他们的欣赏水平会不断提高,作家呢,就得自觉地履行义务,探索艺术边界,应对读者的需要。

回到小说,我们从西特林的当代生活开始讲起。在20世纪70年代中期的芝加哥,一个早上,西特林出门发现,停在公寓楼下的奔驰车被人砸了。此前,在一场烂醉和豪赌中,有个叫坎特拜尔的黑帮分子狠狠敲了西特林一笔,还让他写下了欠条。西特林清醒之后拒绝付钱,折了坎特拜尔的面子,他就派人把西特林的车砸了。

20世纪70年代的芝加哥,黑帮活动猖獗,坎特拜尔只是个小混混。西特林打壁球的球友里就有黑帮高层,他其实可以动用关系摆平这件事。然而,他没有这么做,一方面,他觉得和黑道人物打壁球跟向他求助是两码事,他没那么堕落,另一方面,西特林陷入了一种鸵鸟心态,他逃避写作,逃避跟前妻的离婚官司,逃避女朋友想要结婚的愿望,逃避一切解决问题的方式,所以他宁肯付钱了事。

可坎特拜尔不肯就此罢休,除了钱,他还要赢回面子,他带着西特林在城里绕了一大圈,让他在各色人物面前承认自己欠钱不还。贝娄也借着这个机会向读者展示了芝加哥的街景。西特林一心想了结这件事,就尽力配合坎特拜尔表演,直到坎特拜尔提出最后的要求:为自己妻子的博士论文提供洪堡的资料。这回,不管坎特拜尔怎么说,西特林都坚定地拒绝了。可见,西特林虽然软弱颓废,但还是有底线的,不会兜售关于洪堡的记忆。

坎特拜尔提起洪堡,让西特林再次陷入回忆中。第二天,西特林所有思绪都被洪堡牢牢占据。也是在这一天,西特林收到洪堡前妻的来信,得知洪堡给他留下了一份遗物。

直到这时,贝娄才算点了题,所谓洪堡的礼物就是他的遗物。这时,小说已经用掉接近一半的篇幅,这部小说的中文版超过45万字,也就是说,贝娄大概用了20多万字写西特林两天的经历,他用一种话痨般地碎碎念来表现西特林的精神困境,他对城市、文学、历史的态度,以及他对洪堡的回忆与情感。

在小说的后半部分,叙述节奏开始加快。几天后,西特林和莱娜达去了纽约,打算休整一下再去欧洲度假,顺道也拿到了洪堡的遗物——一个剧本的提纲。期间,西特林又得知哥哥要在休斯敦做心脏手术,于是,他就让莱娜达先去欧洲,自己去看望几年没见的哥哥。

西特林的哥哥是个成功商人,精明、有钱、粗鲁、蛮横,不像西特林那样多愁善感,他认为美国是物质上的乐土,不用担忧它的意识形态,他身上融合了犹太特质和美国精神。贝娄以西特林的哥哥为典型,塑造了一个美国化的犹太人形象:没有历史感,没有宗教包袱,追求金钱和物质享受。相比之下,洪堡和西特林都是“失败者”,他们追求诗意,想要创造文化和历史,然而他们都失败了。洪堡精神崩溃,在穷困潦倒中独自死去,西特林稍好些,他只是创造力衰退,意志消沉,逃避现实。

开头我们说过,贝娄的作品不会全都围绕犹太民族的命运展开,可他毕竟是犹太人,还是美国文化的观察者和经历者,在犹太人如何美国化这个问题上,他不得不表明自己的立场。小说中,贝娄明显同情西特林和洪堡,对西特林的哥哥有所保留。

西特林见完哥哥后前往马德里,准备跟莱娜达汇合。结果到了发现,莱娜达去意大利寻找生父了,等着他的是莱娜达的母亲和莱娜达的儿子。后来老太太也不告而别,留下外孙让西特林照顾。西特林等着莱娜达回来,可他囊中日渐羞涩,只好搬出豪华酒店,带着孩子住进寒碜拥挤的寄宿公寓。一住就是两个月,期间他还给莱娜达发电报求婚,结果音信全无,不过他也不是没有收获。跟小孩相处的这段时间,西特林的情感得到了复苏,似乎重新找回了爱的能力,也再一次感受到了创作的冲动。

就在这时,坎特拜尔又出现了,他来的目的是要帮西特林跟电影公司交涉版权事宜。原来,洪堡生前和西特林合写了一个剧本,制片方没经过授权就把它拍成了电影,眼下正在巴黎公映。在坎特拜尔软磨硬泡之下,西特林动身去了巴黎,见了律师和制片方代表,多番交涉之下拿到了8万美元的版权费,顺便,他把洪堡留下的剧本大纲的版权也卖给了电影公司。但有个前提是,西特林得按照大纲把剧本写出来。到这儿,西特林不仅解决了经济危机,还克服了精神困境,就像获得新生。

小说的最后一个场景是在4月份的纽约,西特林在给洪堡迁葬。结束后,他看到洪堡的新坟边上开着一朵番红花,它象征了洪堡精神和意志的延续。

洪堡的精神是什么? 接下来,我们来说说这个问题。

比起剧本带来的版权费,洪堡的精神才是这份礼物的真谛,是促使西特林重获新生的关键。要回答这个问题,我们得从西特林关于洪堡的回忆中寻找答案。

我们前面说过,西特林对洪堡的回忆散乱无章,我们按照时间线稍微整理一下。20世纪30年代,洪堡凭借作品《滑稽歌谣集》一举成名。解释一下,歌谣的英语叫Ballad,原本是指口头流传的叙事民歌,经过18世纪浪漫主义诗人的改造,歌谣成了英语诗歌中一个重要门类,其中最有名的是诗人华兹华斯和柯尔律治的诗集《抒情歌谣集》。洪堡的作品也叫歌谣集,是在暗示他和浪漫主义诗歌之间有关联。

20世纪40年代以后,洪堡的名声开始衰落。贝娄没有点明原因,但我们可以想见,那时候是血与火的战争年代,诗人的生存空间肯定会被压缩。进入20世纪50年代,洪堡想以诗人身份进入政界,引领美国文化的走向,可那时候的主流是保守排外的麦卡锡主义,诗人的日子并不好过,何况洪堡还是个犹太移民诗人,他不仅没进入政界,连大学教职都申请不到。

这时候,洪堡出现了精神崩溃的迹象,经济状况也一落千丈。与此同时,西特林在文化圈的声望却水涨船高,对比之下,洪堡心里就有点不甘心。他渐渐变得暴躁、愤世嫉俗、疑神疑鬼。他幻想妻子出轨了,就开车撞她,最后逼得妻子离家出走。西特林的剧本获得商业上的成功,洪堡对他冷嘲热讽,还用西特林给他的空白支票,把账户里的钱全提走了,就在这件事发生的当天,西特林的未婚妻飞机失事了,于是两人走向决裂。

到了20世纪60年代,民权运动不断发生,嬉皮士、垮掉的一代成了时代的主角。那是个激进、混乱、反权威、反经典的年代,洪堡的命运就像诗人艾伦·金斯堡写的一句诗:“我看见这一代最杰出的头脑毁于疯狂。” 洪堡疯了。他时不时被送进管制机构,落寞、疯癫,还一贫如洗。

西特林最后一次见到洪堡,是在20世纪60年代后期。那是在洪堡去世前两个月,当时西特林正要去参加一场政治午餐,而洪堡一个人在街上啃着椒盐卷饼,面色苍白,老态龙钟。西特林没有上去打招呼,他正在享受和上层社会交往的风光,没空理会洪堡的潦倒。几年以后,当西特林的人生陷入低谷,重新回忆起洪堡时,他才意识到,随着洪堡的去世,“狂放与诗的时代”也一起结束了。

我们知道,西特林的原型是贝娄,洪堡也有现实原型,他就是贝娄的密友,诗人兼小说家德尔默·施瓦茨。20世纪40到50年代,施瓦茨担任《党派评论》(Partisan Review)的编辑。贝娄刚进入文坛时,施瓦茨提携过他。也是通过施瓦茨的关系,贝娄进入了所谓的“纽约知识分子圈”。这群人反对大众文化,他们认为,流水线生产的商品,完全不能被称为艺术。然而,电视的普及带动了大众文化的发展,古典文化式微,大学人文教育也衰落了。在许多知识分子看来,这种情况对西方文化根基的动摇,比两次世界大战的影响更强。贝娄就是其中之一。

了解完这层背景,我们对“西特林为什么会想起洪堡”这个问题,又多了一份认识。西特林不仅在追忆洪堡,也在追忆那个时代。但是,随着和洪堡同样杰出的头脑被毁灭,像西特林一样敏感的艺术家因为软弱变得庸俗,诗和艺术的时代已经一去不返。那个时代或许一去不返,但诗人依然拥有爱与创造的权利,这是他们的职责,也是他们对人类精神最重要的贡献。在回忆起洪堡以前,西特林放弃了这份职责,也失去了爱的能力,他沉迷物质享受,花了大把功夫保养身体,可他的精神和创造力却越来越贫乏,只能写些应景的文章。最终是洪堡的剧本点醒了他。

我们来看看这个剧本写的是什么。这个剧本的主角以西特林为原型,也是一个名叫科科伦的作家,他有一个难缠又强悍的老婆。某天,科科伦遇到了一个美丽的情人,他第一次尝到爱情的滋味。不久以后,他瞒着妻子带情人去非洲旅行,回来后,他根据这段经历写了一本书,经纪人读完以后,认为这本书非常精彩,肯定会大卖。可是科科伦害怕让妻子知道自己的恋情,不敢出版。经纪人就帮他出了个主意,让他带着妻子来一趟和之前一模一样的非洲之行,然后再出版书稿。科科伦听了经纪人的计划,书稿也顺利出版、大卖,可他的妻子却感觉到,书里的女主人公并不是她,情人也觉得自己遭到背叛,最后,妻子和情人都离开了科科伦。科科伦成了孤家寡人,他有钱了,可心灵很贫瘠。

这个故事带有强烈的隐喻。科科伦想要左右逢源结果却众叛亲离的遭遇,可以用来象征所有珍贵、具有独立价值的事物,比如爱情,比如艺术。洪堡辛辣的讽刺,让西特林意识到,爱情和艺术都是不可复制的,他应该洗心革面,重新找回艺术家的自尊。这就是我们上文提到的,洪堡的礼物的真谛。

到这里,《洪堡的礼物》这部小说的精华内容已经为你解读完了,我们可能会为洪堡的命运唏嘘,为西特林的转变感到欣慰。我们不妨先把他们放在一边,总结一下本期内容。

这部小说主要说的是,大众文化日益强势的背景下,艺术家如何自处的问题。洪堡的浪漫气质抵挡不了时代风气的变化。在物质主义和大众文化面前,他坚持的诗意,逐渐沦为世人眼中的疯狂。西特林选择向时代妥协,他臣服于物欲,想要玩转大众文化的规则,结果却失去了爱与创作的能力,失去了艺术家的立身之本。

不过,洪堡的精神最终通过遗稿传递了下去,点醒了西特林,挽救了他的艺术生命。我们由此可见,尽管贝娄会因为诗与艺术的衰落而心痛,因为古典文化、人文教育的式微而有感而发,但他仍然对文学抱有希望。坚守艺术家传递爱与希望的职责,这就是《洪堡的礼物》这部小说题目的精髓。

这部小说也涉及犹太民族美国化的主题,这些讨论主要围绕西特林和他哥哥见面的段落展开。在贝娄看来,忽视犹太民族的历史和文化,一味地投入美国物质主义的怀抱,这并不是犹太人美国化的正途。西特林的哥哥看上去是个成功的美国犹太商人,可贝娄并不认同他。此外,小说还写到了芝加哥的历史和现实,贝娄对他成长的地方感情很复杂,一定程度上,他也把芝加哥当成了当代美国的缩影,对它既爱又恨,这一点不仅体现在《洪堡的礼物》中,也体现在贝娄的其他小说中。

在形式和技巧层面,贝娄采用了意识流的手法,让人物的精神状态和小说的叙述风格完美结合。这部小说的喜剧色彩,跟那些逗人发笑的喜剧不一样,主要体现在贝娄笔下冷峻的反讽、不动声色的讽刺中,带有黑色幽默的成分。

撰稿:黄昱宁工作室 转述:杰克糖 脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

贝娄想在作品中,展现人性深处的幽暗曲折,写出当代人的欲望与恐惧,对当代文化做出个人化的分析。《洪堡的礼物》就是这样一部作品。

-

美国大众文化日益强势,贝娄会因为诗与艺术的衰落而心痛,但他仍然对文学抱有希望。在他看来,艺术家的职责是传递爱与希望,这也是他们对人类精神最重要的贡献。