《波兰人》 杨以赛解读

《波兰人》|杨以赛解读

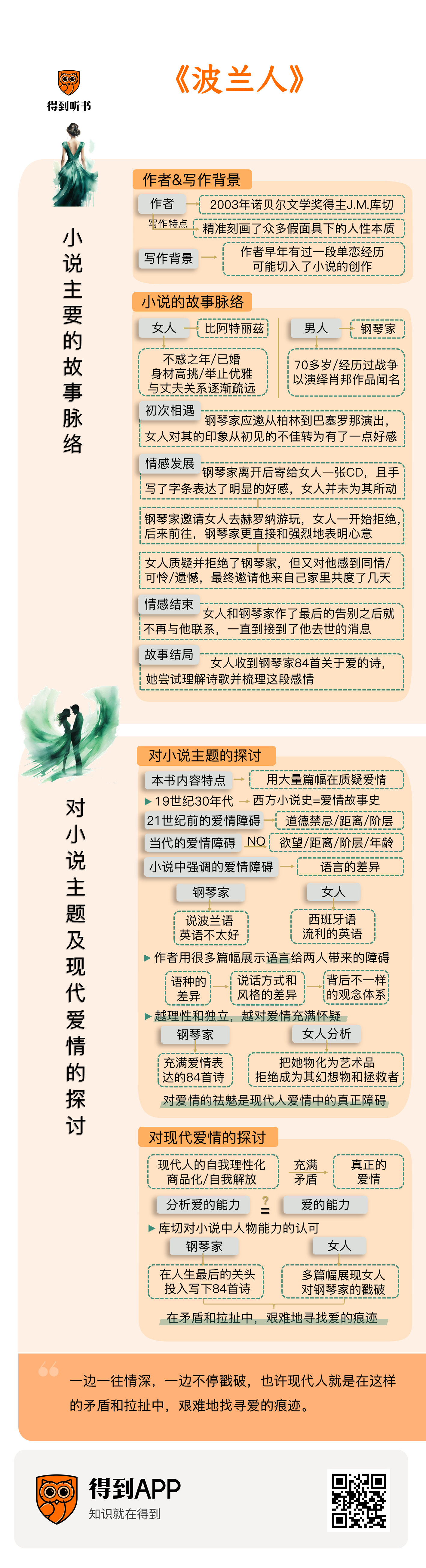

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的书是诺贝尔文学奖得主J.M.库切的新作《波兰人》。

库切,全名约翰·马克斯维尔·库切,是南非当代小说家,2003年诺贝尔文学奖得主。他1940年生于南非开普敦,是荷兰裔移民的后代。他大学同时学了两个相差甚远的专业,英语文学和数学。1960年,他去了伦敦,做过一阵子电脑软件设计,1965年他奔赴美国攻读文学博士,然后在1971年回到南非,在开普敦大学英文系任教。2001年他移居澳大利亚,此后一直在澳大利亚阿德莱德大学任教。

库切第一本小说《幽暗之地》出版于1974年,他以此开启了自己的文学生涯。库切可以说是英语文学中得奖最多的一位作家,1983年他凭借小说《迈克尔·K的人生与时代》获得英国文学最高奖布克奖,然后1999年他又凭借小说《耻》再次获得布克奖,他是第一位两度获得此奖项的作家。2003年,诺贝尔文学奖在给库切的颁奖词中写道:“他精准刻画了众多假面具下的人性本质。”

库切一直以来被描述为一位性情孤僻、不苟言笑的人,他鲜少接受采访,他曾说:“在我的一生中,我一直成功地做到了怎样避免成为一个名人。”他的作品也像他这个人一样,从不多说一句话,极为简练的同时,极为锋利。不少评论家称库切是一个根深蒂固的怀疑论者,他借由怀疑“对当下西方文明中浅薄的道德感和残酷的理性主义给予了毫不留情的批判。”

“得到听书”此前解读过两本库切的作品,分别是《耻》和《迈克尔·K的人生与时代》,这两本书都指向南非种族隔离的历史,关乎个体在极端年代的道德与命运。而今天我们要来读的这本《波兰人》,是年过八十的库切的新作。早在2010年,库切在一封给友人的信中就表示,他受不了缺乏新意的写作,“别人写过的东西,或者你自己写过的东西,就不该再写,惯用的技法、耳熟能详的题材,特别是用于承载故事的媒介本身——文字——都必须求新”。《波兰人》可以说是这一点的最佳例证,这位已到暮年的文学巨匠,抛开厚重的历史包袱,写了一个男人和女人的爱情故事。这本书篇幅很短,六万字左右,流畅、轻盈、幽默,但依旧锋利和有力,用《出版人周刊》的评价来说:“库切描绘人类境况各种变化的能力仍然是大师级的。”

关于《波兰人》的写作背景,作家和评论家孔亚雷曾在评论文章《恋爱中的库切》中提到说,库切早年有过一段单恋经历,他曾痴心爱恋过一个来自巴西的单亲妈妈。这段经历以或明或暗的方式进入了库切的多个小说文本,《波兰人》显然也根植于此。不过,这个关联是真是假,可能没那么重要,真正重要的是,这位年过八十、可以说已经进入其写作生涯最后阶段的作家,为何会在这个时候选择书写人的爱欲?他借由爱欲在思考和表达什么?正如我们前面所说,库切始终在书写人性本质和时代境况,那这样一个爱情故事背后的人性本质和时代境况又是什么呢?

好,接下来我将分两个部分为你解读这本书。第一部分,我们来看《波兰人》到底讲了一个什么样的故事?第二部分,我们来探讨这本小说的主题,库切是怎样来写一个爱情故事的,以及他如何理解爱?

《波兰人》开篇的第一句话是:“起先给他制造麻烦的是那个女人,很快又是那个男人。”

什么样的一个女人和男人呢?女人叫比阿特丽兹,库切形容她身材高挑,举止优雅,性感谈不上,年龄已过不惑之年,表现出来的更多是一种孤傲之气。男人叫维托尔德·瓦尔奇凯维奇,是波兰来的钢琴家,70多岁了,以演绎肖邦作品闻名,但也因把浪漫的肖邦演绎得极为强硬和朴素,而饱受争议,一些人说他另类,还有一些人说他对肖邦的演绎是“新兴的、符合历史真实的”。

这个女人和男人是怎么遇见的呢?在女人所在的巴塞罗那,有个音乐会圈子,经常举办面向公众的演奏会,但因为票价高昂,观众都是一些上了岁数、品位保守的有钱人。女人,也就是比阿特丽兹,她是音乐会成员之一,要帮忙操持这些演奏会,她的朋友玛加丽塔向她提议邀请那位波兰钢琴家。比阿特丽兹于是给钢琴家发了邀请函,钢琴家从柏林飞来了巴塞罗那,比阿特丽兹要负责招待。本来她还叫了玛加丽塔一起招待,但偏偏那天玛加丽塔病倒了,就只能她单独招待了。

比阿特丽兹是有丈夫的,但她和丈夫越来越疏远了。他们俩人以前是同学,还是初恋,刚在一起时,两人干柴烈火,如痴如醉,直到孩子出生,这份激情一下子就没了。不过,比阿特丽兹是位忠贞的妻子,库切写道:“男人们跟她眉来眼去,她选择躲闪回避,倒不是因为那些人入不了她的眼,而是她自己尚未迈出那一步。从‘不行’到‘行’的那一步,迈不迈只能由她来定。”

对于要怎么招待这位钢琴家,比阿特丽兹毫无头绪。她和钢琴家相差了24岁,钢琴家生于1943年,那时候战火连天,除了卷心菜和土豆皮做的汤,没有别的吃食,而比阿特丽兹生于1967年,她从没体会过饿肚子的感觉。她的两个孩子也在富足年代长大,他们正逐步走上他们父亲的那条所谓成功人生的道路。

比阿特丽兹见到钢琴家的印象并不好,这个人太老派了,他延续着他们那一代钢琴家的风格,一头大波浪长发,还全是白的,比阿特丽兹觉得“可真能装啊!简直又老又蠢”。那晚的演奏,钢琴家的表现也一般,似乎有些心不在焉。演奏结束后,一行人去吃饭,饭桌上谈起波兰的历史和钢琴家个人的历史,似乎所有人都觉得这个战争年代长大的波兰人就该有一些历史的包袱,他们问他,您年轻那会儿在祖国是不是就跟肖邦一样,不怎么幸福。没想到钢琴家压根不谈这些历史,他说:“幸福不是最重要的,最重要的是感受。”比阿特丽兹随即问道,那最重要的感受是什么呢?钢琴家说,我是搞音乐的,音乐最重要。这明显是转移话题,但比阿特丽兹也不在乎,她没说出口的话是,钢琴家的太太要是听到自己的丈夫说幸福不重要,该作何感想。

钢琴家从没提过自己的太太,只提过自己有个女儿,学声乐,后来跑去德国,再没回波兰。钢琴家似乎不是那种会大谈特谈自己过往的人,不感怀,不追忆,也不会总结出什么人生道理,尽管他显然是经历了很多的人。对于钢琴也是如此,他并不像他外在看上去那么有做派,他只说:我就是个弹钢琴的人,就像公交车上检查车票的人,你不会把他叫作车票家。钢琴家对艺术是很平视的,甚至过于平视了,这让比阿特丽兹都忍不住在心里说,你捍卫一下你的艺术吧。但也正是这一点,比阿特丽兹开始对他有了一点好感。

散场后,比阿特丽兹送钢琴家回酒店,临别的时候,钢琴家用力握了握比阿特丽兹的手。在钢琴家离开巴塞罗那一周后,比阿特丽兹收到一个包裹,里面是一张CD,是钢琴家录的肖邦,还有一张用英文写的字条:致那位在巴塞罗那守护我的天使,愿音乐拨动她的心弦。

当天比阿特丽兹很高兴,信誓旦旦要找时间好好听这张CD,但没多久就忘了。她对钢琴家有好感,但没到那个程度,而钢琴家显然是爱上比阿特丽兹了。几个月后,比阿特丽兹又收到了钢琴家的邮件,他提到他受邀来西班牙赫罗纳教授一个高级讲习班,他邀请比阿特丽兹来赫罗纳游玩。比阿特丽兹以抽不出空为由拒绝了。可之后她觉得此事蹊跷,为什么钢琴家特地来西班牙开讲习班,她于是又写邮件问,您到底为什么来这儿。钢琴家这下说得更直接了,他说:“我来这儿是为了你。我忘不了你。”

比阿特丽兹已经不年轻了,也就是说她不是那种跟着感觉走的人,她明智、审慎、实事求是,因此她不觉得此事浪漫,相反她看到的是,一个走到职业生涯尽头的男人,独在异国,想勾引一个曾经与他有过一面之缘的女人。比阿特丽兹忍不住在心里说:“他把她当成什么人了。”

可人是很复杂的,理智层面,比阿特丽兹看不起一些男人的欲望,“不希望男性激情的浪头拍到她身上”,可感性层面,她一想到哪天开车去赫罗纳,竟有些兴奋,会露出笑意。所以她还是去了,在赫罗纳,比阿特丽兹很直接地问钢琴家,我没耐心,没空陪你玩游戏,你邀请我来这儿到底为什么?钢琴家也说得很直接,他借诗人但丁的话说,他要爱比阿特丽兹一辈子,原因是比阿特丽兹让他内心感到平静,他甚至说,比阿特丽兹是他的命运。比阿特丽兹觉得这简直滑稽,她告诉钢琴家,我不是那种人,我们一起吃了一顿晚饭,事情就那么简单,“你走进了我的生活,又走出了我的生活。完了。我们俩,你和我,没有未来。”可钢琴家不肯罢休,他邀请比阿特丽兹跟他去巴西。比阿特丽兹觉得自己来这儿实在是一时糊涂,现在她恢复了理智,她马上开车回去了。回到家她还特地告诉了自己丈夫,说有个钢琴家爱上她了,邀请她去巴西,她拒绝了,她以此问心无愧地给这件事画上了一个句号。

之后钢琴家给比阿特丽兹又发了好几封邮件,比阿特丽兹没有过多理睬。有一天她记起那张CD,拿出来听,心想钢琴家英语不好,可能没法准确表达他的意思,也许他能通过他的琴技表达,可比阿特丽兹对这张CD也很失望,她有时候会忍不住想,钢琴家对她说你是我的命运的时候,她应该跟他说:我就是我!她进一步想,抛却钢琴家那些云里雾里的话,钢琴家会爱上她,可能纯粹是因为她不招摇、不刻薄、拿得出手,既能满足他的需要,又不会给他制造麻烦,就像他的偶像肖邦一样,总得靠女人照顾。比阿特丽兹越想越生气,觉得这简直是奇耻大辱。

库切写比阿特丽兹顶多对钢琴家感到同情、可怜、遗憾:“同情的是他孤单且苍老;可怜的是他已经和世界脱节,不明白世界已经越来越不愿听他用那种疏离的方式来演绎肖邦;遗憾的则是他对她产生了异常的迷恋(他可能会说那是爱,但她觉得不是)。”

可恼人的是,巴西的图像时不时会在比阿特丽兹的脑海中闪现。后来钢琴家到西班牙参加音乐节,比阿特丽兹突发奇想给钢琴家写邮件,邀请他来她们家在索列尔的房子住几日。随后她迅速着手安排,她跟丈夫说她要在那儿额外多待几日,她心想那几日就让钢琴家参与她的日常生活,让他陪她去超市,提东西,清理泳池落叶,修钢琴,如此他才能看清她的真面目,而不是一味将她视为一种命运的象征物。

后来丈夫走了,钢琴家来了。比阿特丽兹总想确认钢琴家那些云里雾里的话底下,真正的意图,他是一时冲动吗?他是欲望上头吗?他是搬弄是非、巧舌如簧吗?他是在用一种居高临下的眼光贪图、凝视和物化女性吗?还是说,他真的有爱?可钢琴家就是不给这个确认,他说自己英语不好,找不到合适的词。于是钢琴家越是引经据典,比阿特丽兹越是觉得他在说一些矫揉造作的废话,以至于到最后她不得不在心中暗自感叹,“(真是)一个外国人。”

但语言的不通有时也是一种情调,比阿特丽兹有时感觉钢琴家不是在听她说什么,而是在听她的语调,就仿佛她不是在说话,她是在唱歌,钢琴家沉醉其中,而这也让比阿特丽兹感到愉快。库切用一段话拆解比阿特丽兹的心理,他写道:“她为什么跟他在一起?为什么把他带这儿来?到底觉得他哪里符合自己的心意?答案是:他对她的喜爱之情实在一目了然。只要她一走进房间,他通常哭丧的脸便会瞬间露出喜色。凝视她的目光中有一定量的男性欲望,但最终会变成一种倾慕、倾倒的眼神,仿佛他不敢相信自己的好运气。把自己主动交给他的凝视,让她很快乐。”

钢琴家一共待了六日,其中有四天晚上他们睡在了一个房间,比阿特丽兹将这一行为解释为她对钢琴家的怜悯:钢琴家爱上了她,她觉得他可怜,然后出于怜悯而满足了他的欲望,事情的经过就是这样。分别的那一天,钢琴家再次邀请比阿特丽兹跟他一同去巴西,比阿特丽兹仍是很直接地说:不行,我不会跟着你满世界跑的,不管你还是别的男人,都不行。

回到巴塞罗那后,比阿特丽兹投入她的日常生活,不再回钢琴家的邮件,直到一天一个电话从德国打来,是钢琴家的女儿,她告诉比阿特丽兹,钢琴家去世了,他留了一个小箱子给比阿特丽兹。比阿特丽兹去了华沙,费了好大的功夫取到了箱子,里面是一些两人来往邮件的打印稿,以及一些用波兰语创作的诗歌。

回到家后,比阿特丽兹找来一款能把波兰语译成西班牙语的软件,仔仔细细录入了这84首诗,但翻译出来后还是让人不知所云。之后她又去波兰领事馆找人翻译,这些诗讲了荷马与但丁,讲了一个乞丐一样的男人遇见了一个女人,这个女人给男人带来了平静,里面一句原话是说,“你对我的爱指引你爱至善”。比阿特丽兹仍是琢磨不出来,她迫不及待想知道这些诗的基调是正面的还是负面的,是歌颂的还是责难的?是献给心爱之人的赞美诗?还是恰恰相反,是被甩之人最后再发泄一下内心愤恨的尖酸话,就像说“我得到了她,她是我的了,快来读读看啊”。

有一天,比阿特丽兹去她雇的翻译那里取这84首诗的完整翻译,她突然感到有些羞愧,这些诗虽然是为她写的,可她读不懂,可能翻译人员对这些诗的了解要远胜于她,波兰语中那些语气变化、言外之意以及微妙、精妙之处,是译文永远无法传递的,而这也意味着她可能永远也无法弄明白了。

但在看完所有译文后,她能确认的是,这些诗不是对她的报复,而是确确实实对爱的记录。钢琴家在诗里想象着他会在天国延续这份爱。比阿特丽兹觉得这是钢琴家的一种美化,“难道天国里没有嫉妒?没有无聊?没有饥饿”,也许天国里的人和现世的人一样,也都在焦虑地寻找各自的另一半。比阿特丽兹为钢琴家有这样的幻想而更可怜他了。而且比阿特丽兹不满意诗里描绘的那个女人,她认为这个男人并没有赋予这个女人一种真实可信的新生命,男人爱的仍然是他想象中的那个女人。因此比阿特丽兹在可怜钢琴家的同时,也为自己感到沮丧。

由此,小说进入第六章,这一章是比阿特丽兹写给过世的钢琴家的三封信。第一封信中,她说,我不是你的那位女神,我什么女神都不是,以及你其实从来没有真正追求过我,而我其实很希望被追求。第二封信中,她说,“你背后有一座浪漫爱情的哲学理论大厦在嘎吱作响,你可以把我安排进去,让我成为你的女主人和拯救者。可我没有这样的资源,我唯一拥有的就是一种还算可取的怀疑态度,怀疑那些会压垮、摧毁众生的思想体系……所以,本着坦诚的精神,我不想假装喜欢你的第一首诗……第二首诗我也不怎么喜欢。一般来说,我不喜欢男人盯着女人看,不觉得被凝视是一种诱惑——根本不是。”

第三封信中,她感激钢琴家在诗歌中称她是一个“谦卑的女人”,她写道:“谢谢你这么说。谢谢你能如此高看我。我会努力无愧于你的评价……又及:我会再写信的。”

小说到此结束,但你不禁会想,比阿特丽兹这些写给过世钢琴家的信可能不会停止,她仍然会在其中不断找寻爱的痕迹,又马上怀疑这些爱的痕迹,她会不止不休地试图理解这到底是一份怎样的爱。

好,故事我们讲到这里。毫无疑问,这是一本爱情小说。但同样毫无疑问的是,这是一本极为特别的爱情小说。大概不会有爱情小说像这本小说一样,会用那么多的篇幅在质疑爱情。

英语小说可以说是以爱情故事起家的,19世纪30年代小说这种体裁被广泛推广和阅读的时候,也正是婚姻爱情故事最为流行的时候,所以有一些评论家甚至会说,西方小说史就是爱情故事史。这么多年来,爱情小说的样貌一直在变,每个年代都有每个年代的爱情故事。在简·奥斯汀的时代,读者们会怀着对这个女人和这个男人到底会不会在一起追看小说,然后他们会在最后,为这个女人和这个男人跨越禁忌、跨越距离、跨越阶层终于在一起了而开心、而感动。这中间的障碍越是艰难,这份爱情带给人的感动也就越大。但今天,我们好像很难再被这样的故事打动了,一方面一个女人和一个男人在一起,乃至结婚,这不再是一件多么特别和重要的事情,另一方面各种爱情的障碍好像都随着现代社会的到来被一一克服了,欲望早已被认为是正当的、是道德,不是什么禁忌,距离可以靠交通工具和通信设备轻松跨越,阶层也在观念层面被一再消解。黄昱宁老师给《波兰人》这本小说写过一篇书评,叫《垂死的浪漫》,她在其中就直接追问道:“接下来的问题是,爱情故事到底该怎么往下写,才能让21世纪冷淡而世故的读者信任、感动、热泪盈眶?”

《波兰人》似乎是库切对这一问题的回应,从这个角度我们回看小说开篇的第一句话,“起先给他制造麻烦的是那个女人,很快又是那个男人”,仿佛有一位作者当着你的面在给你讲故事,他要以身示范他会如何来讲这样一个男人和女人的爱情故事。

在这个故事里,爱情的障碍显然不是道德禁忌,故事虽然涉及出轨,可女人从头到尾坦然,甚至对家人都没做什么隐瞒,所以这个道德禁忌显然困不住故事中的这个女人。距离和阶层就更不是了,那这个男人和这个女人之间的障碍究竟是什么呢,是什么阻止了他们相爱?是年龄吗?男人比女人大了24岁,几乎像是另一个时代的人了,这应该可以算作是一种障碍,可在这个故事里,这个男人压根不屑于谈论他作为波兰人的历史,他不会把这段历史当成一个沉重包袱,更不会把这当成自身魅力的一套资本,而女人也不屑于问,所以这24岁的年龄差距,以及这背后的时代境遇的差异,对这个女人和男人根本不算事。

比起强调年龄的差异,小说中更集中强调的好像是语言的差异。男人是波兰人,说波兰语,英语不怎么好,而女人说西班牙语和很流利的英语,库切用了很多篇幅展示语言给两人带来的障碍:女人听不懂男人说的话,对男人说的话感到诧异,为了跨越语言,她甚至一度去听音乐,觉得音乐或许更能传递男人的意思,男人去世后,女人也看不懂他写的诗,她一度觉得她找的那个翻译或许比她更能读懂男人蕴含在诗句里的真正心思。

不过,语言作为一种障碍,显然也不只在于语种,还在于两人的说话方式和风格,而这种方式和风格的背后,是两套完全不一样的观念体系。从上世纪60年代成长起来的女人,与一系列西方的解放和进步思潮结伴而生,她在各种层面都可以被视为是一个现代的、理性的、独立的女性。可库切在小说中显示了一点,你越是理性和独立,似乎就越是对爱情充满怀疑。小说以女人的视角叙述,她几乎对男人的每一番关于爱的表达都有质疑,有时堪称刻薄,一点情面不留。男人说女人让他平静,是她的命运,女人说我是我,我要是你的命运,那我的命运是什么?男人写84首诗给女人,女人认为男人把她物化为艺术品,她说男人诗里的女人压根没有生命,她严辞拒绝成为男人的幻想物和拯救者。女人的这些话虽然刻薄,但也是极为聪敏、机智的,而且是有道理的,是进步的,用今天流行的话来说,她已经对那些传统的爱情话语彻底祛魅了。但正是这样的一种对爱情的祛魅,让爱情越来越难了,这可能才是库切这本书中揭示的现代人在爱情中的真正障碍。

如果你还记得“听书”此前解读过的《冷亲密》和《爱的终结》,这两本书的作者,社会学家伊娃·伊洛思对现代人的情感困境有一个非常精准的概括,这恰好与今天这本《波兰人》不谋而合,伊娃·伊洛思说,现代人经历的自我理性化、商品化和自我的解放,这些东西与爱情实际充满了矛盾。具体来讲,今天我们选择进入一份爱情的时候,有的人会将爱情像一份商品一样衡量,他/她会希望确保这份爱情能给她/他的生活带来很实在的价值,还有人会用心理学或是性别权力的话语来诊断爱情,他/她需要确保的是,这份爱情是平等的、健康的、能了解和治愈自己的、能实现自我的。伊娃·伊洛思在她的书中很直接地问,现代人越来越聪明了,越来越会分析爱情了,但这意味着现代人越来越会爱了吗?或者说分析爱的能力等同于爱的能力吗?《波兰人》问的其实也是这个问题,故事中这个似乎能识破一切爱情圈套的现代女性,她真的比那个刻板保守的波兰钢琴家更懂爱,更能爱吗?

我想这个问题很难有一个确切的答案。作家和评论家孔亚雷,在他的评论文章中提到,库切曾写过一篇关于《堂吉诃德》的书评,库切从堂吉诃德身上看到“梦想具有稳住我们道德生活的威力”,不管这梦想是否只是幻觉。钢琴家认为比阿特丽兹给他带来平静,可能也在于此,这份一往情深、迟迟没有回应、近乎是幻觉的爱,还是稳住了他的生活,以至于在人生最后关头,他还能投入写下那84封证明爱的信,这何尝不是一种令人羡慕的能力,库切显然是肯定了这份能力的。但与此同时,库切花了那么多篇幅展现比阿特丽兹对钢琴家的戳破,他同样也肯定了这份戳破的能力。于是一边一往情深,一边不停戳破,也许现代人就是在这样的矛盾和拉扯中,艰难地找寻爱的痕迹。

这也很像我们阅读这本书的体验,在密不透风的怀疑中,突然在一个瞬间,比如比阿特丽兹提到钢琴家听她讲话的那个瞬间,钢琴家不在乎比阿特丽兹讲了什么,而更像在听一段旋律,这时语言和历史退去了,我们似乎在无声之中看到一点爱情的火光,它转瞬即逝,但令人感动。

好,到这里,这本书就为你介绍完了,我们再来回顾总结一下。

《波兰人》是2003年诺贝尔文学奖得主库切的新作。库切以一个20世纪40年代出生的波兰钢琴家和60年代出生的女人的爱情故事,拷问这个时代爱情小说的形态,以及爱情本身的形态。在这本小说中,爱情的障碍不在于禁忌、距离和阶层,而似乎更根本的在于,在这个对万事万物祛魅的年代,爱情也逐渐丧失魅力,它沦为了商品或是一整套科学话语。可库切并没有因此放弃对爱情的信念,正如小说结尾,比阿特丽兹那些追问爱情的信将一封接着一封写下去。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。如果你对这本书的内容感兴趣,也很推荐你阅读原书。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.库切是一个根深蒂固的怀疑论者,他借由怀疑“对当下西方文明中浅薄的道德感和残酷的理性主义给予了毫不留情的批判。”

2.现代人经历的自我理性化、商品化和自我的解放,这些东西与爱情实际充满了矛盾。

3.一边一往情深,一边不停戳破,也许现代人就是在这样的矛盾和拉扯中,艰难地找寻爱的痕迹。