《水浒传:虚构中的史实》 刘玄解读

《水浒传:虚构中的史实》| 刘玄解读

关于作者

宫崎市定,日本历史学家、汉学家,京都学派史学第二代代表人物和集大成者。曾荣获日本学士院奖和法兰西学院颁发的儒莲奖。宫崎市定对中国史的很多领域,包括社会结构、政治体制、经济形态、权力关系、政府组织等方面均有独到研究。他一生著作颇丰,代表作有《中国史》《科举》《九品官人法研究》《亚洲史概说》等。他的生前著述全部结集为《宫崎市定全集》(共25卷)。

关于本书

宫崎市定在书中考证了众多的水浒人物,揭示作为小说的《水浒传》和宋代真实的历史之间究竟有多大差距。作者认为,《水浒传》并非是一个完全虚构的故事,很多民间故事、稗官野史不可谓少。另外,书中也有很多能够反映当时世态、生活方式等宋代原本生活面貌的素材。

核心内容

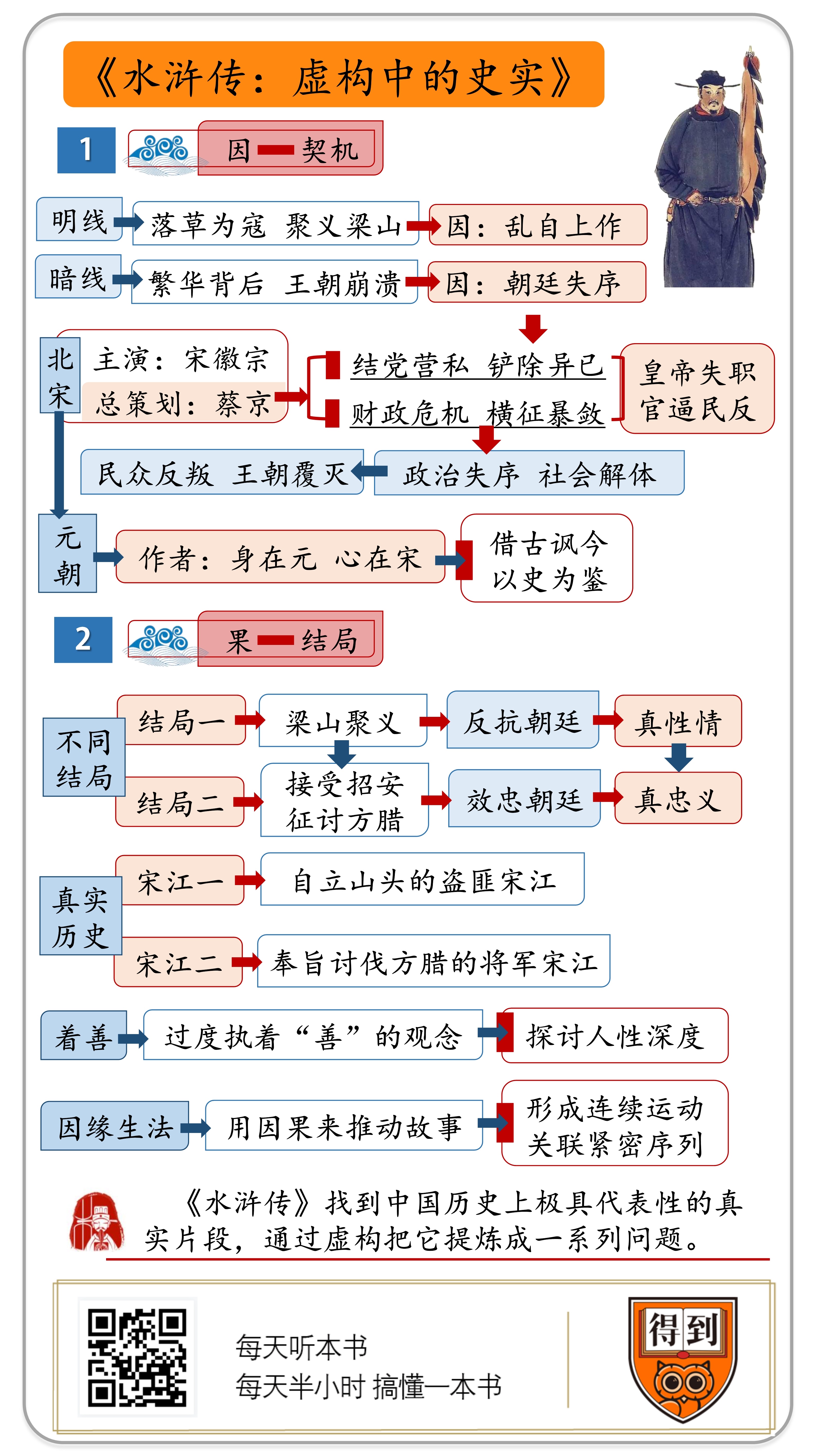

这本书,会为你还原小说背后真实的历史背景,解读围绕《水浒》的主线情节“梁山聚义”,分成契机和结局两部分。

你好,欢迎每天听本书,今天要为你解读的书,名字叫《水浒传:虚构中的史实》。这是一本谈论古代小说《水浒传》的小书,作者是日本著名汉学家宫崎市定。

宫崎市定是一位历史学家,是日本京都学派的代表人物,一生研究中国历史。他写过很多书,讲过《史记》、讲过科举、讲过雍正,对中国历史问题提出过很多重要的学术观点。

宫崎先生说,自己从小就是《水浒》迷,初中开始就反复读《水浒》,直到一百零八将的名字全都记下来了。他选择研究中国宋代的历史,就跟他年少时爱读《水浒》有关系。

你可能会问,喜欢归喜欢,《水浒》是一部小说,我们为什么要听一位历史学家来讲《水浒》呢?

《水浒》的故事虽然是虚构的,但是它不能脱离史实。这本书的副标题定位就很准确,说水浒是“虚构中的史实”。我们可以这么理解,《水浒》找到了中国历史上一个极具代表性的真实片段,通过虚构,把它提炼成一系列问题,比如乱自上作的环境下,人应该如何安身立命?或者在这样的环境下,传统道德中的忠义还有效吗?整部小说,就是在追问这些问题。

像《水浒》这样的小说,必须要借助历史的背景板,才能看清其中潜藏的深意。我们今天要讲的这本书,就是要为你还原小说背后真实的历史背景。今天的解读中,我会围绕《水浒》的主线情节“梁山聚义”,分成契机和结局两部分,来讲讲这本书。

《水浒》的故事,用最简单的方式概括,就是一群好汉落草为寇、聚义梁山的故事。不过,这只是故事的明线,整个故事其实还有一条暗线。这个暗线就是,一个王朝是怎么崩溃的。

我们先来想一个问题。这一百零八位江湖好汉,为什么要落草为寇、聚义梁山呢?

这群人,原来大多都是普通的军官、商人、市民,他们都是遭受了不白之冤,或者走投无路了,才被“逼上梁山”。最典型的就是林冲的故事了。这个故事,你肯定很熟悉。高太尉高俅的干儿子,看上了林冲的老婆,强取不成,就和高俅一起,设计陷害林冲。林冲知道真相之后,一气之下杀死了官差,犯了事,才连夜逃到梁山去了。

所以古人总结,梁山聚义的契机可以归结为一点,就是“乱自上作”。高俅就是上层的代表,上层朝廷失序,造成社会不公,下层的百姓才会犯上作乱,自立山头。

小说里的这层意思还是挺明显的。不过,不知道你有没有想过,这个“乱自上作”的“上”,到底指的是什么呢?是像高俅这样的贪官吗?还是广义的古代统治者呢?

我们来看看古人是怎么说的。明代思想家李贽评《水浒》的时候说:作者是身在元,心在宋;虽生元日,实愤宋事,就是说真正让作者愤怒的,是宋朝的事。这里的“宋事”,明显指的不是小说里的故事,而是真实的历史。

我们知道,《水浒》的故事发生在北宋徽宗年间。宋徽宗没有管好国家,北宋就断送在他手里,在历史上,这是有定论的。李贽口中让《水浒》作者愤懑的“宋事”,指的就是那段历史,这就是我前面说的王朝崩溃那条暗线。

你可能会说,宋徽宗虽然当皇帝不行,但是徽宗年间,国家富庶、城市繁荣,他的艺术成就也很高,不能一棍子打死吧?

宫崎先生是这么回答的,他说:北宋的繁华其实是表面现象,而且只在首都汴梁。首都之外的地方都成了繁华的牺牲品。这种繁华就像一场注定要以悲剧结局的大戏,主演是宋徽宗,而总策划就是当时的第一大奸臣蔡京。

蔡京在徽宗的父亲神宗执政的时候就考中科举了,但是仕途一直不太顺利。他能够上位,跟另一位奸臣宦官童贯有很大关系。这两位奸臣,在《水浒》里都出场了。

我们知道,宋徽宗喜欢文玩书画,他即位之后不久,就派亲信童贯去杭州搜罗古董书画。童贯在这里遇到了失意的蔡京,蔡京很懂这些文人的玩意,童贯正好请蔡京来当顾问,相当于给宋徽宗做买手。徽宗对买回来的东西很满意,童贯也没有独享功劳,举荐了蔡京。这两个人开始结盟,互相帮持,博取宋徽宗的宠幸。蔡京从此平步青云,一路当上了宰相,任期长达17年。

这件事,表面看起来没什么,就是同事之间互相帮助。但是,它带来的影响却是非常可怕的。宦官和大臣勾结,自古以来就是政治上的一大禁忌,会带来各种政治问题。无视这个原则,说到底,还是天子失职。

蔡京的第一大罪状就是结党营私。

我们知道,宋代以前,朝廷选官主要是看门第。唐代有了科举之后,选官的标准开始偏向个人能力,这当然是好事。但是能力怎么评判呢?最终,避免不了靠主观判断。刚好,宋代的时候,宰相有了人事任命权。所以在选官的问题上,宰相就有了巨大的权力。蔡京上位之后,干的第一件事就是利用这个权力,铲除异己,扶持自己人。

他为了稳固自己的地位,还改变了行政命令的流程,不走程序,直接用皇帝的口吻下命令。这样一来,皇帝也可以不走程序,不征求官员的意见,直接下达诏命。我们知道,明清时期,皇权越来越集中,这是当时政治的一大问题。宫崎先生说,这个变化,就是从蔡京开始的。

蔡京的第二大罪状是造成北宋的财政危机。蔡京和童贯都很懂得如何讨皇上欢心,他们让宋徽宗这位浪费天子,变本加厉。

宋徽宗喜欢花园,于是很任性地从全国各地征集奇石花木,打造自己的花园,历史上叫花石纲,纲就是货物的意思。据说,搬运太湖石的时候,为了不破坏它的形状,要先用胶把石头上的洞穴和凹陷都填满,然后封一层黏土,用麻绳捆好;等黏土干了,就装车运送;送到汴梁之后,再把石头放到水里,让土化开,就能得到完好的奇石了。你想想,要运一整座皇家花园的石头,这得花多少钱,用多少劳动力啊。当时,就有很多大臣反对徽宗这么玩。徽宗没辙,就问蔡京的意见。蔡京是这么回答的:陛下的爱好无伤大雅,只不过取几块普通的石头赏玩而已,臣认为,这丝毫不会给百姓造成困扰。我们都能听出来,蔡京只是迎合宋徽宗,说了他想听的话。现实中,百姓对宋徽宗在民间征集石头、花木这事儿,可是恨之入骨。

徽宗奢侈,蔡京和其他大臣也好不到哪去。他们的日常开支不够用,就会接受贿赂。《水浒传》里的生辰纲,就是这样包装成生日礼物的贿赂。在小说里,就是地方官梁中书要送给蔡京的。所以晁盖他们说生辰纲是贪官搜刮的民脂民膏,是不义之财,他们劫生辰纲,是劫富济贫的义举,也不是没有道理。

这就是宫崎先生在书里为我们还原的《水浒》真实的历史背景。理解了这个背景,我们就能更好地理解小说的内涵,因为这就是《水浒》故事发生的真实契机。

为什么这么说呢?

《水浒》故事有一个很具体的历史原型,北宋确实有一个叫宋江的人,曾经统领三十六个盗匪,在山东地区作乱。他们的故事经过说书、戏曲等等文学改编,先成了一部叫《宣和遗事》的历史小说,后来逐渐演变成了我们熟悉的《水浒传》。历史上真实的宋江为什么作乱,目前还找不到明确的答案,但是,我们可以从一段类似的故事做一个合理的推测。这段故事,就是《水浒传》后半部的大戏,方腊叛乱。

方腊叛乱是真实的历史,也是对北宋末年的政局影响很大的一个事件。而且,方腊叛乱和宋江叛乱性质差不多,可以说,背后的动机也是类似的。

方腊家族住在浙江西部的一个小村子。方腊自己有个小生意,收入很可观。本来日子过得很不错,没想到,在徽宗年间,这个小生意却成了灾祸的来源。

我们知道,徽宗是出了名的浪费天子。官吏为了满足他,就得掠夺老百姓,横征暴敛,连穷乡僻壤的农民都不得安宁。方腊这点收入,一旦被官府发现,就成了掠夺的对象。如果只是苛捐杂税重一点,倒也罢了。方腊很倒霉,还被征去给县衙跑腿,被人当猴耍。他心里当然更不爽了,所以方腊对官府,那是深恶痛绝。不平则鸣,这就是方腊反叛的直接原因。你想想,是不是跟《水浒》故事里好汉被逼上梁山的故事差不多。

宫崎先生在研究中还发现,方腊反叛还有一个更隐蔽的社会原因,就是北宋开始形成的商人组织。北宋政府对盐、酒、茶这些商品实行专营,赚取高额利润,来补贴财政亏损。盐、酒、茶卖得贵了,自然就有人铤而走险,私下买卖。宫崎先生在史料中发现,方腊就是私营盐茶的商贩。而且方腊打下的那片地方,跟当时浙江沿海盐贩地下活动的范围也是一致的。我们可以推断,方腊反叛肯定是得到了盐商集团的支持。

这一点在小说里也有展现。晁盖本来是个大财主、卢俊义是个富商,他们代表的就是商人阶层。这群人虽然不是盗匪,但是江湖人士走投无路了,他们也会仗义疏财,可以说是处在朝廷和江湖之间的灰色地带。如果世道好,他们当然会好好做生意,没必要铤而走险。那如果这群人从灰色地带被逼到黑色地带,不就说明正道不好走了,他们也不得不走邪道。这其实是很可怕的现象,这表示原本稳定的社会,面临解体的危机。

方腊的队伍毕竟是乌合之众,碰上北宋官兵,不到百日就被剿灭了。不过,这事还没完,我们还得联系后面的历史,再来看看这个事件的影响。方腊叛乱发生在江南,这里本来是朝廷金库的坚实后盾。这一折腾,江南地区一下失去了两百万人口,对本来就亏空的北宋朝廷来说,真是雪上加霜。不久之后,北宋遭到金人的攻击,终于维持不下去了。

所以宫崎先生说,方腊反叛和北宋灭亡是有因果关系的。把历史和小说联系起来这一看,你就会明白李贽说的“实愤宋事”到底是什么意思了。皇帝失职,大臣贪腐,官逼民反,原本稳定的社会秩序维持不下去了,结果呢,只能是两败俱伤,王朝覆灭。这个观点,是古人对宋朝灭亡原因的普遍看法。而《水浒》的一个重要意义,就是用一个个江湖好汉的故事,展现了这个因果链条:从政治失序、社会解体,到民众反叛、王朝覆灭。最终,起到以史为鉴的作用。

这些对历史反思,《水浒》小说里虽然没有直接写出来,但是生活在元明时期的人,尤其是文人士大夫,心里都很清楚。所以他们在读《水浒》的时候,很容易就能捕捉到作者藏在字里行间的批评,也就是李贽说的“实愤宋事”。我们知道,中国古人从来都很善于借古讽今,所以,在这样的批评里,自然也包含对作者所处的年代,也就是元明时期政治的批评。

《水浒》故事发生的契机,就是真实的历史中,北宋的政治和社会问题。接下来,我们再来看宫崎先生为我们还原的另一段真实的历史,就是真实的宋江,到底是什么样的。

开头提到了,《水浒传》有两种不同的结局。第一种结局是梁山聚义之后,宋江带领梁山好汉接受招安,讨伐方腊,立下战功。第二种结局,只到梁山聚义,没有招安和后面的故事。

在第一种结局里,宋江最后由于奸人陷害被赐死,李逵、吴用、花荣等人也都跟着他一起死了。这种结局有两个版本,一个是一百回,另一个是一百二十回,基本情节差不多。增加的二十回,讲的是梁山好汉征讨其他的叛军,显然是为了让读者更尽兴,给梁山好汉更多建功立业的机会。

这种结局,很符合一般读者对英雄好汉的期待,但是,它有一个地方不太合情理。你想想,以宋江为首的梁山好汉,大多都是对社会不满,对朝廷有怨,才以造反的姿态雄踞梁山,为什么刚刚形成气候,态度却突然来了个一百八十度大转弯,成了誓死效忠朝廷的仁义之师呢?

读者当然也能自己把这个坑圆上,比如有人说,很多人上梁山,都是被奸人所害,他们恨的是奸臣,不是朝廷。既然有机会回归正轨,这群人当然愿意接受招安,报效国家。这样,明显削弱了小说前半部分的批判意味。

明代文人金圣叹就对这种处理很不满意,所以他去掉了招安以后的故事,把《水浒》改成了七十回,留了个开放式的结局。金圣叹这一改,成了文学史上的一段公案。文学评论家为此争论不休,评价也是毁誉参半。

宫崎先生从历史学的角度,给这段公案做了个了解。他发现,梁山聚义和征讨方腊,这两段故事给人感觉违和是有原因的。它们来自两段不相干的历史,因为误解才被硬拼在一起。

为什么这么说呢?

宫崎先生发现,在真实的历史上,北宋年间有两个宋江,一个是自立山头的盗匪宋江,另一个奉旨讨伐方腊的大将军宋江。宫崎先生经过一番考证,证明了这两个宋江肯定不是一个人。就拿时间线来说吧,四月还在前线指挥作战的大将军宋江,怎么可能在一个月后,突然占山为王、落草为寇呢?然后在不到一个月的时间里,又被朝廷生擒,紧接着就回到前线打仗去了。这不合情理。

历史上有两个宋江,这就是本书还原的第二个对理解《水浒》非常重要的历史背景。这个发现,是宫崎先生对《水浒》研究的一大贡献。

那么,明明是两个宋江,怎么就在小说里就变成了一个人呢?这事说来也挺有意思的,宋江这个名字,听起来很普通,但是在当时的史书上,却只有这两个人重名;再加上草寇宋江战败归降,自然就有戴罪立功的可能。这两段故事,有一个很合适的接口。于是,有人就妄自揣度,把这两个宋江,当成了一个宋江。

这是宫崎先生从历史的角度给出的答案。我觉得,我们还能再进一步,从文学的角度说说问题背后更深层的内涵。该不该把两个宋江的故事接续起来呢?这已经不只是对情节是否合理的探讨,更是理解《水浒》主题的关键。

梁山聚义的故事,可以说完全颠覆了传统社会伦理。这群所谓的好汉,无视法律、无视道德,打劫、杀人都是家常便饭。清代很多保守文人痛骂《水浒》,说它宣扬暴力,违背人伦,都骂到作者的子孙头上了。

你想想,在这样的环境下,在《水浒》后半部加上征讨方腊这段故事,不就相当于是在为梁山好汉洗白吗?在这一点上,晚明思想家李贽给《水浒》写的序就很有代表性,他说:梁山好汉虽然身居水浒,其实心在朝廷。他们一意招安,专图报国,破辽国、灭方腊,救国于危难,解民于倒悬,泄国愤,慰人心,其忠义之心可昭日月。

李贽这么说,也表达了他对当时社会的思考。我们知道,李贽是晚明心学的代表人物之一。晚明心学思想有一个共同的逻辑起点,就是批评当时社会中的伪善,反对“假”,提倡“真”。可以说,“真”就是他们针对社会伪善开出的药方。在李贽看来,跟那些满口仁义道德的伪君子相比,《水浒》好汉是真性情,他们的忠义不是为了某种功利目的假装出来的,所以是真忠义。这样看的话,《水浒》前半段的“反”,其实是为了实现更大意义上的“忠”。

李贽这个说法影响很大,决定了后来的人理解《水浒》的基调。不过,你大概也会觉得,这个说法实在有点牵强。这样来看,金圣叹改变《水浒》的结局,一方面是解决了两个宋江故事逻辑不自洽的问题;另一方面,其实也是借此回应李贽这个牵强的解释。在金圣叹看来,李贽强调《水浒》忠义,代表了一种更隐蔽的伪善,也就是过度执着“善”的观念,叫做“着善”。这就涉及人性层面的问题了。

“着善”也是一个晚明思想界热烈讨论的问题。宋代以后,整个社会都把儒家伦理奉为金科玉律,难免会进入“着善”的怪圈。比如我们很熟悉的故事孔融让梨,其实就是个“着善”的怪圈。这个故事里的善是“兄友弟恭”。所以,孔融既要把大的梨给哥哥,又要把大的梨给弟弟,但是这样一来,不就没有公平可言了吗?再进一步说,孔融这么做,不就把兄弟置于不仁不义的地步吗?

很多人都提出了自己的方案,想要解决“着善”这个大难题。金圣叹腰斩《水浒》,可以看作是这种思想在文学上的应激反应。他要强调,《水浒》跟忠义无关,谈论《水浒》,不要执着忠义不忠义的问题。

金圣叹在评论《水浒》的时候,经常大骂宋江,夸奖李逵,也是这个目的。

李逵这个人,杀人如麻,嗜血成性,普通人在街上看到他,肯定是要绕着走的。但是,读完小说,我们心里又会挺喜欢李逵,因为他真性情。李逵见到宋江,就问:这黑汉子是谁?一点没有礼貌。接下来,听说面前是自己一直敬仰的宋江,又倒头就拜。宋江给他钱,他立马就接,一般人也得推辞一下,但李逵不会这样想。在他看来,我缺钱,你给我,我就要,没什么好多说的。在金圣叹认为,李逵不只是率真,而且忠孝。说他忠,是因为李逵对宋江的一片赤诚;说他孝,是因为李逵到梁山之后,先想到的是接老母亲来梁山上住,享享清福。

说真的,说一个杀人如麻的坏蛋真性情也就罢了,还说他忠孝,金圣叹这个说法,确实让人挺难接受的。我们可以这么理解,金圣叹为了阐明观点,这是以偏概全。那么,他的观点是什么呢?在他看来,至真和至善,人的先天本性里都有,所以就连李逵这样的大恶人,也不例外。想要解决“着善”这个社会难题,最简单的办法,就是回到人的天性。

说到这,你应该感觉到了,《水浒》不只是一部批评北宋或者晚明社会的书,更是一部探讨人性深度的书。

金圣叹在评点《水浒传》的时候,说它是“因缘生法” ,也就是用一系列的因果来推动故事,一环紧扣一环地铺陈开来,形成了一个连续运动、关联紧密的序列。比如,宋江上梁山,是因为杀了阎婆惜。宋江一开始其实不想杀阎婆惜,是他跟阎婆惜争辩的时候,阎婆惜喊起来了,他才起了杀人的念头,而阎婆惜喊叫又是因为看到宋江的刀。这就是一个事件里的“因缘”。宋江因为这件事被发配到江洲,写了几首抒发胸中愤懑的诗,结果被当成了反诗,要问斩。这才有了后面梁山好汉劫法场救出宋江,以及接下来上梁山的故事。这又是宋江故事的“因缘”。

这种写法,就像一个有着多变奏的大合奏。理解了这一点,我们才能真正明白智取生辰纲、林冲夜奔这些情节的多层次的内涵。《水浒》给我们展示的,不是某一种确定的价值观,而是一系列开放的问题。《水浒》之所以成为经典,就是因为它在历史、社会和人性层面,都追问到了最本质的地方。

好,这本书就讲到这里。《水浒》情节复杂,人物众多,不过,它有一条很明确的线索,就是因为乱自上作,所以聚义梁山。整部小说,就是在解释这段因果。解读第一部分,我们讲的契机,也就是因。这里面,包含了小说对历史的反思和对社会的批判。第二部分,我们说了《水浒》的结局,借此讨论了《水浒》的果,是停在聚义,还是接受招安。对结局的选择,决定了你对《水浒》主题的理解。

我觉得,读历史学家讲的小说,最大的价值,是给你提供一种外部视角,让你跳出小说的故事情节,从更宏观的层面来理解它。比如,与其说“忠义”是《水浒》的主题,倒不如说是《水浒》提出的一个问题:在一个朝廷失序、处处不公的社会,一个人还能履行“忠义”吗?小说把这个难题摆在了我们面前,答案需要你自己在读小说的过程中去寻找。

小说的价值,不是解决问题,而是提出问题。

撰稿:刘玄 转述:徐溟旭 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.《水浒》的一个重要意义,就是用一个个江湖好汉的故事,展现了这个因果链条:从政治失序、社会解体,到民众反叛、王朝覆灭。最终,起到以史为鉴的作用。

2.《水浒》不只是一部批评北宋或者晚明社会的书,更是一部探讨人性深度的书。